点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

经典荐读

开栏絮语

自1846年英国汤姆斯新创“FOLKLORE”一词,迄今170余年;伴随着五四新文化运动兴起的中国民俗学,迄今也有100余年。风云际会,有多少英雄豪杰驰骋在民俗领域;大浪淘沙,看不尽经典论著哺育着后来学人。自本日起,民俗学论坛推出“经典荐读”栏目,本栏目以中国民俗学经典论著为主,兼及海外民俗学经典著述,以期达到爬梳学术传统、推重研究范式、传播学科经典的目的。

力 匕

从荷马到冉皮勒:

反思国际史诗学术的范式转换

朝戈金 | 文

阝 勹

廴 匚

厶

内容提要:本文选取学术史上出现的六位著名史诗歌手,通过聚焦于围绕他们而生的“问题”,描摹国际史诗学术演进中的若干标志性转折。这六位史诗歌手是:古希腊的荷马、南斯拉夫的阿夫多、芬兰的伦洛特、古印度的毗耶娑、爱尔兰的莪相以及中国的冉皮勒。“荷马问题”与史诗作者身份的讨论和口传文本衍成的问题,阿夫多等歌手的研究与“口头程式理论”到“口头诗学”的建构问题,伦洛特与“以传统为导向的”史诗文本类型的问题,毗耶娑与大型口传史诗的传承、流布和编订的问题,莪相“伪作”公案与加何吸收和化用传统遺产的问题,冉皮勒演述本及其口头性与中国学者的史诗理论探索,构成了本文以重大国际史诗理论问题的提出和解答为线索的学理性反思。

关键词:史诗歌手;史诗学术史;史诗理论;中国史诗学

啊,愿阿波罗保佑你们所有的人!因此,

可爱的姑娘们,再见了一一告诉我,其实我并未走出

你们的心房;倘若有朝一日,我们人世间其他的漫游者

踏上这个岛屿,询问你们这些姑娘:

所有的流浪歌手,谁的歌声最甜蜜?

那时你们就会想起我,并且微笑作答:

“一位来自岩石嶙峋的开俄斯岛的盲目老人。”

——《荷马诗颂 • 阿波罗颂》

(Homeric Hymn to Apollo)

史诗学术研究的历史,大抵可以追溯到古希腊的亚里士多德。他关于“荷马史诗”的议论,是我们历时地考察国际史诗学术的最佳“起点”。原因至少有三:第一,“荷马问题”(Homeric Question)可以说是贯穿19世纪的古典学论战的焦点,直接影响了20世纪史诗学术的格局和走向。第二,荷马研究上承亚历山大时期(公元前3世纪)以来的古典语文学传统,下启20世纪以“口头程式理论”为核心的史诗理论。这上下两千多年间还经历过中世纪、文艺复兴、新古典主义、浪漫主义、历史主义、象征主义、结构主义、解构主义到后现代形态等此起彼伏的文学思潮的洗礼,积累的研究成果不计其数,影响也最大。可以说,荷马研究承上启下的地位和作用罕有其匹。第三,在晚近的口头及非物质遗产保护热潮中,荷马史诗及其关联研究再次成为人们找寻人类表达文化之根的一个“历史书写”的关捩点。可以说,从“谁是荷马”到“谁杀死了荷马”,我们似乎可以从一连串的“追问”中梳理出一部由“荷马”导引出来的史诗学术史。

口传史诗的歌手群体,在不同民族和不同传统中,其角色、地位和作用彼此有别。首先是成为歌手的方式和过程就不同。拥有“家传歌手”头衔的人在一些民族中普遍受到尊重,例如在蒙古族和彝族等民族中就是这样。也有通过专门的“歌手学校”从小定向培养史诗演唱艺人的,如在乌兹别克地区所见的那样,在藏族地区,通过“梦托神授”而神奇地成为歌手的传说,则是当地人们所深信不疑的。史诗歌手有专业和业余之别。有以演唱史诗为生的,也有主要依靠演唱兼及其他副业的歌手,完全业余的歌手也比较常见。另外,在有些演唱传统中,史诗歌手还和其他社会角色结合,如史诗歌手同时身兼民间宗教仪式活动的祭司等。一些演唱曲目丰富、作品篇幡庞大、语言艺术造诣很高的歌手被陆续发现和研究。如卡尔梅克歌手鄂利扬 • 奥夫拉、南斯拉夫歌手阿夫多、西非洲歌手法—迪基 • 斯索阔、我国的柯尔克孜族歌手居素甫 • 玛玛依、藏族歌手扎巴和桑珠,以及出现在我们文章标题中的卫拉特蒙古族史诗歌手冉皮勒等。他们中多数人与书写传统无缘,却有不少歌手所演唱史诗诗行的总长度,数倍于“荷马史诗”。一般而言,著名的史诗歌手大都熟谙本民族的口头传统,在演述尺度和创编技巧上经验丰富,在现场演述中往往能够针对听众的种种反应来即兴创编或调整自己的演唱内容和叙事策略,日渐形成各自独特的语言风格,也就能动地参与了口头传统的继承与发展。

今天回顾国际史诗学术史,我们在很大的程度上也是为了反思中国史诗研究自身的问题,回应本土史诗传统所面临的现实遭际,进而更好地参与国际学术对话。因此,在东西方学术传统的链环上,我们“追问”的落脚点必然是与我们多民族活形态的口头史诗息息相关的“21世纪中国史诗学术”及其将来的道路,因此,中国新疆卫拉特蒙古史诗歌手“冉皮勒”在这里成为我们本土史诗传统的一个象征。

在不很长的篇幅中,试图纵论长达数千年的史诗学术流脉,唯有究其大端,把握关捩,方能以点带面,透射整个学术嬗替演进的草图。所以,这里选取了从古希腊荷马到当代中国冉皮勒共六位史诗歌手,通过聚焦于围绕他们而生的“问题”,描摹史诗学术演进中的若干标志性转折。这样的“学术史纵论”也就远离了按照时间线索盘点材料和观点的常见做法。其间得失,有赖于学界方家的评判和指正。

一、“荷马问题”:从作者身份的质疑

到学术传统的嬗变

让我们从开篇那一位来自基俄斯岛的盲者说起。这首颂神诗是出自古希腊大名鼎鼎的历史学家修昔底德的“春秋笔法”,他认为此诗系荷马本人所作,并称其中的那位盲歌手所言就是荷马对自己的评价。基俄斯岛在“七城争荷马”的纷扰中占尽优势,缘由之一是这个岛以“荷马立达”即“荷马的儿子”或“荷马的后代”(史诗吟诵人群体)且他们扬名于“泛雅典娜赛会”而名垂青史。被归到荷马名下的《荷马诗颂》(Homeric Hymns)是用英雄六音步格律写成的,共有34首赞美诸神的颂诗(ode)传了下来。应当承认,后世学者多认为这些诗出自无名氏之手。可要说到《伊利亚特》和《奥德赛》的“作者身份”问题,情形就大不一样了。因为围绕这个“追问”自古以来就聚讼纷纭,往前可以上溯到亚历山大时期。那时的古希腊学者中被你为“离析者”(Separators)的克塞农(Xenon)和海勒尼科斯(Hellenicus)就指出《伊利亚特》和《奥德赛》存在差异和内在不一致问题,从而认为《奥德赛》不是荷马所作。就连系统论述过史诗特性的古希腊文论家亚里士多德(生于公元前384年),和断定荷马是口头诗人的犹太牧师弗拉维斯 • 约瑟夫斯(Flavius Josephus,生于公元37/38年),也都没能给我们提供多少信息,虽然二人谈论过荷马,且生活时代距离“荷马”较近。

18世纪的荷马研究主要围绕着所谓的“荷马问题”而延伸,其发展开启并影响了19世纪乃至20世纪的史诗学术。从本质上讲,“荷马问题”主要是对荷马史诗的作者身份(一位或多位诗人)的探寻,连带涉及荷马和他的两部史诗之间的其他关联性问题。类似的“追问”或“质疑”也跟随着荷马史诗的传播,从希腊扩布到整个西方世界。从“荷马问题”到“荷马诸问题”,这种“追问”的线索凝结了国际吏诗的学术走向,也映射出这一领域最为重要的学术开拓。

18世纪的浪漫主义运动不仅关注通俗流行的短叙事诗和民间故事,还逐步形成了这样一种看法,就是认为荷马史诗在被写定之前一定经历过口头传播阶段,而且这个阶段很可能比“荷马”时代要晚许多。意大利启蒙主义哲学家维柯(Giovanni Battista Vico)就坚决主张,与其说史诗是个别天才诗人的作品,毋宁说是一切诗性民族的文化成果。英国考古学者伍德(Robert Wood)发表于1769年的《论荷马的原创性天才》(An Essay on the Original Genius of Homer)更径直提出荷马目不识丁,史诗一直是口耳相传的。1795年,德国学者沃尔夫(Friedrich August Wolf)刊印了一篇论文《荷马引论》(Prolegomena ad Homerum),随即成为一根长长的导火索,不仅引发了19世纪发生在“分辨派”(Analysts)和“统一派”(Unitarians)之间的论战,同时也成为20世纪“口头程式理论”学派崛起的一个重要原因。

“分辨派”和“统一派”这两个彼此对立的阵营,通俗一点讲,就是“荷马多人说”和“荷马一人说”两派。以沃尔夫为代表的学者认为,荷马史诗出自多人之手。其主要依据是,荷马史诗里存在的前后矛盾之处,很难认为是发生在由一个人构思完成的作品中;荷马史诗中使用的方言分别属于古希腊的几个方言区;荷马语言现象所显示的时间跨度,远超过一个人的生命周期,等等。因他们对荷马史诗的内容和结构进行了分解(analysis),故被称为“分辨派”(又译作“分解派”)。在“荷马多人说”阵营中,还有赫尔曼(Johann Gottfried Jakob Hermann)提出的“核心说(kernel theory)”和拉赫曼(Karl Lachmann)提出的“短歌说”(Liedertheorie,或叫作“歌的理论”)作为声援。“统一派”的前身是尼奇(Gregor Wilhelm Nitzsch)提出的“荷马一人说”(a single poet Homer),后来的代表人物是美国学者司各脱(John A. Scott)等人。他们力主荷马史诗是某位天才独自完成的一部完整作品,有统一的结构和中心化的戏剧冲突观念(比如说阿基琉斯的“愤怒”)。由于他们始终捍卫荷马史诗的完整性与统一性,坚持荷马史诗的“原创性”,因而被称为“统一派”(又译作“整一派”)。此派人数上不多,学术上也不够严密,其学说更多地建立在主观臆断之上。

正是两派之间的口诛笔伐,构成了几近纵贯整个19世纪的“荷马问题”的主要内容。“分辨派”和“统一派”都试图对“荷马问题”做出解答,只不过学术立场不同(实则为语文学立场与文学立场之抵牾),所持方法各异,追问路径分歧,观点也就相左。当然,还有一些介乎两端之间的取态,认为荷马史诗不是诗人荷马独自完成的,但“他”在史诗定型中发挥过相当大的作用。在古典学领域的后期争论中,有分量的著述是威拉摩维支一墨连多尔夫(Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff)的《荷马考辨》(Homerische Untersuchungen,1884),其精审翔实的考据充分显示了“分辨派”学术的顶级功夫,他以语文学考释的绵密和对史诗的历史、传播和语体风格变化的出色把握,对《奥德赛》进行了精细透彻的剖析,加之他较为开放的学术视野,在不经意间搭接起了一座“看不见的桥梁”一一在某种程度上缩小了长期横亘在论战双方之间的“沟壑”。随着时间的推移,尤其是统一派学者艾伦(Thomas W. Allen)的《荷马:起源与传播》(Homer:the Origins and the Transmission,1924)出版,促使同阵营中的其他学者也开始正视并部分地接受分辨派学者的某些观点。两派学者逐步调整自己的立场并吸纳对方的意见,一步步走向了学术上的某种建设性的趋同,随后便形成了“新分辨派”(Neoanalysts)和“新统一派”(Neounitarians)。于是,长期困扰荷马研究界的“针锋相对”走向缓和。不过,古典学界多持此见解:“分辨派这一学派以复杂而多相的形态在继续发展,而统一派实质上已成为历史的陈迹。这一微妙的演进走势,在某种程度上而言,是由于口头理论的出阵褫夺了统一派的立足之地,另外,也还由于分辨派和新分辨派又几乎没有注意到口头理论。”

荷马与荷马史诗一直被看作是西方文学的滥觞,其人和其作就成了相互依存的文学史上最重要的两个问题。但是,倘若将时空场景置换到今天任何一个活形态的口头史诗传统中,我们就很难去锁定这样的关联,你在民间常常会听到人们这样说:“这里的每一个人都是诗人,因为人人都会歌唱。”在古希腊的传统中,我们也可以看到这种歌者(aoidós)和诗人(poiētēs,其初始语义为“诗歌制作者”)两个概念的连接。希腊史诗专家陈中梅对这两个希腊词做出的语义分析是:荷马不仅称诗人为aoidós(意为“诵者”“歌手”“游吟诗人”,该词后来渐被rhapsōidoi即叙事诗的编制者、史诗吟诵人所取代);还把歌者或诗人归人dēmioergoi之列,即为民众服务的人。在荷马史诗中,具体提到过的歌者主要有两位,菲弥俄斯和德摩道科斯。Phēmios(菲弥俄斯)一词的本义有可能是“司卜之言”或“预言”;Dēmodokos(德摩道科斯)则是“受到民众尊敬的人也就是说,歌者或诗人(aoidós)是凭借自己的技艺为民众(dēmos)服务的人。哈佛大学的古典学者格雷戈里 • 纳吉(Gregory Nagy)更是以他素有专攻的语文学功力,阐发了古希腊关于歌者、关于歌诗制作、关于荷马之名的词源学含义,同时也令人信服地重构了荷马背后的演述传统、文本形成及其演进过程等诸多环节的可能形态。其间他广征博引的若干比较研究案例都深涉歌与歌手、诗与诗人的内部关联,也为我们遥想文本背后的古希腊歌手或诗人提供了一个支点。当我们的遐思从远古回到现实,从奥林波斯回到喜马拉雅或天山,便会发现菲弥俄斯或德摩道科斯离我们并不遥远:桑珠、朱乃、居素普 • 玛玛依……中国当代的杰出歌手或曰口头诗人,也都堪称我们时代的“荷马”!

总之,从“荷马问题”到“荷马诸问题”的研究构成了特定的荷马学术史(Homeric scholarship),这一研究主题既是古典学(Classics)作为一个学科的组成部分,又是传统人文学术最古老的话题之一。从“谁是荷马”到“谁杀死了荷马”的追问,也为我们大致地勾勒出了国际史诗学术发展的脉络。换言之,正是在这种“追问”的背后,始终贯穿着一种质疑和探求的取向,引导着史诗学术的格局和走向:从作者身份到文本校勘,从跨语际迻译到多学科研究,一代代学者义无反顾地投身其间,以急速增长的学术成果和永不衰竭的探求精神回应着“荷马”从遥远的过去发出的挑战一一为什么人们需要叙事,为什么需要同类的叙事,为什么总是需要叙事?只要史诗还存在,有关荷马的“追问”就不会停止,因为这一系列的问号会一直激发人们去索解人类口头艺术的精髓和表达文化的根底。

时间转眼到了20世纪30年代,一位深爱荷马史诗的青年米尔曼 • 帕里(Milman Parry,1902一1935)也投身于这一“追问”者的行列,为古典学乃至整个传统人文学术领域带来了前所未有的“声音”……

二、阿夫多:从歌手立场到口头诗学建构

帕里对荷马问题的索解,引发了古典学领域的一场风暴。他与他的学生和合作者艾伯特 • 洛德(Albert B. Lord,1912一1991),共同开创了“帕里—洛德学说”,也叫“口头程式理论”(Oral Formulaic Theory)。这一学派的创立,有三个前提条件和三个根据地。三个前提是语文学(philology)、人类学和“荷马问题”(古典学);三个根据地是古希腊、古英语和南斯拉夫。19世纪的语文学,特别是德国语文学的成就,以及西方人类学的方法,特别是拉德洛夫(F. W. Radloff)和穆尔库(Matija Murko)的田野调查成果,开启了帕里的思路。通过对荷马文本作精密的语文学分析,从“特性形容词的程式”问题人手,帕里认为,分辨派和统一派都没有触及问题的实质。荷马史诗是传统性的,而且也“必定”是口头的。为了求证学术推断的可靠程度,帕里和洛德从20世纪30年代开始,在南斯拉夫的许多地区进行了大量的田野调查。通过“现场实验”(in-site testing),他们证实了拉德洛夫的说法,即在有一定长度的民间叙事演唱中,没有两次表演会是完全相同的。通过对同一地区不同歌手所唱同一个故事记录文本的比较,和同一位歌手在不同时候演唱同一部故事的记录文本的比较,他们确信,这些民间歌手们每次演唱的,都是一首“新”的故事。这些“歌”既是一首与其他歌有联系的“一般的”歌(a song),又是一首“特定的”歌(the song)。口头史诗传统中的诗人,是以程式(formula)的方式从事史诗的学习、创编和传播的。这就连带着解决了一系列口传史诗中的重要问题,包括得出史诗歌手决不是逐字逐句背诵并演述诗作品,而是依靠程式化的主题、程式化的典型场景和程式化的故事范型来结构作品的结论。通俗地说就是,歌手就像摆弄纸牌一样来组合和装配那些承袭自传统的“部件”。因此,堪称巨制的荷马史诗就是传统的产物,而不可能是个别天才诗人灵感的产物,等等。

在帕里和洛德所遇到的歌手中,阿夫多 • 梅迭多维奇(Avdo Medjedović)是最为杰出的一位,他有很高的表演技巧和水平,被称作“当代的荷马”。洛德写过专文介绍他的成就。根据洛德所说,在1935年时,没有受过学校教育的阿夫多,在记忆中贮存了大约58首史诗,其中经他口述而被记录的一首歌共有12,323诗行(《斯麦拉基齐 • 梅霍的婚礼》,The Wedding of smaiagic Meho,见“英雄歌”卷3一4);他演唱的另一首歌则达13,331诗行(即《奥斯曼别格 • 迭里别果维奇与帕维切维齐 • 卢卡》,Osmanbeg Delibegovic and Pavicevic Luka,见“英雄歌”卷4)。换句话说,这两首歌各自的箱幅都与《奥德赛》的长度相仿佛。在以例证阐述了这位歌手的修饰技巧和倒叙技巧之后,洛德又详细叙述了帕里的一次实验:让这位杰出的歌手阿夫多出席另一位歌手的演唱,而其间所唱的歌是阿夫多从未听到过的。“当演唱完毕,帕里转向阿夫多,问他是否能立即唱出这同一首歌,或许甚至比刚才演唱的歌手姆敏(Mumin)唱得还要好。姆敏友好地接受了这个比试,这样便轮到他坐下来听唱了。阿夫多当真就对着他的同行姆敏演唱起刚学来的歌了。最后,这个故事的学唱版本,也就是阿夫多的首次演唱版本,达到了6,313诗行,竟然几近‘原作’长度的三倍。”洛德在十几年后进行的再次调查中,又记录下了阿夫多的一些史诗,包括那首《斯麦拉基齐• 梅霍的婚礼》。虽然当时身在病中,这位演唱大师还是在大约一周之内演唱了多达14,000诗行的作品。帕里和洛德的田野作业助手尼考拉 • 武依诺维奇(Nikola Vujnovic)曾恰如其分地赞誉这位堪称荷马的歌手说:“在阿夫多谢世之后,再也没有人能像他那样演唱了”。

帕里和洛德在南斯拉夫搜集到的“英雄歌”,总共有大约1500小时。现收藏于哈佛大学威德纳图书馆的“帕里口头文学特藏”(The Parry Collection of Oral Literature)。以阿夫多为代表的南斯拉夫歌手们的诗歌,成为“囗头程式理论”获得发展的重要支点。洛德多年来的史诗研究工作,大量使用了这里的材料。

洛德在1956年完成的论文《塞尔维亚一克罗地亚英雄史诗中语音范型的功用》(The Role of Sound Patterns in Serbo—Croatian Epic)切中了口头传统最基本的一个层面。他指出,不仅是句法的平行式,而且还有头韵和元音押韵范型,都在诗人运用程式、调遣程式的过程中起到了引导作用。这些声音音丛(sound clusters),以音位的冗余或重复来标志一簇或一组的集合,它看上去是由一个“关键词”来组织的。这个关键词“就是,正如它本来就是,意义和声音之间的桥梁”。在对萨利 • 乌格理亚宁(Salih Ugljanin)的《巴格达之歌》(The Song of Bagdad,见《塞尔维亚一克罗地亚英雄歌》卷1—2)进行详尽阐述的一段文字里,洛德专门谈论了语音范型的构成问题,勾勒出语音范型是怎样与通过程式来加以传达的基本意义交相连接的;而且,语音的作用非但不会与程式发生颉颃,而且有助于歌手运用传统的方法,在其完成创作布局的过程中增加另一个维度(听觉方面)。这篇相当短的文章,由此在两个方面显示出其重大意义:一是对以后的理论产生了深远的影响,二是将关注的焦点定位到了传统叙事歌的口头/听觉的本质上。

三年以后,洛德刊行了他的文章《口头创作的诗学》(The Poetics of Oral Creation,1959),再一次探究了口头史诗创作中的语音范型及其功能作用。在论及程式、主题、声音序列和句法平衡之后,他还论述了神话在史诗中的持久延续力。那些传世古远的神话,通过歌手的艺术保持着勃勃生机;而口头史诗的创作也从其持久恒长的影响力中获益匪浅。这一考察颇具代表性地传达了洛德的观念,即口头史诗传统在本质上是历时性的,只要对于传播这一传统的人们而言,保存它依然有着重要意义,它就会作为一个演进的过程持续发展下去。

口头程式理论有着巨大的影响力,据数年前的不完全统计,使用该理论的相关成果已经有2207种,涉及全球超过150种不同的语言和文化传统,涵盖不同的文类和样式分析。它的概念工具,从“歌”发展到“文本”,再到“演述”,逐层深化;它的术语系统——程式、典型场景和故事范型,迄今已经成为民俗学领域最具有阐释力的学说之一;就理论命题而言,对荷马史诗是“口述录记本”的推定,对“演述中的创编”的深刻把握,对古典学和民俗学领域的演述和文本分析,带来了新的学理性思考;在技术路线上,该学派强调文本与传统的关联,强调歌手个体与歌手群体的关系,强调田野观察与跨文类并置,特别是类比研究等等,都使得该理论历久弥新,薪火相传。

由此,南斯拉夫的口头传统研究就有了学术史上的非凡意义。从1960年“口头程式理论”的“圣经”《故事的歌手》(The Singer of Tales)面世以来,随后出现的“民族志诗学”(Ethnopoetics)和“演述理论”(Performance Theory)学派的勃兴,也与之有或隐或显的关联。口头诗学在近年的深化,集中体现在两位学者的理论贡献上,一个是口头程式理论当今的旗手约翰 • 迈尔斯 • 弗里(John Miles Foley)有关“演述场”(performance arena)、“传统性指涉”(traditional referentiality)和歌手的“大词”(large word)的理论总结;一个是承袭帕里古典学脉络,堪称继洛德之后哈佛大学口头诗学研究第五代学者中翘楚的纳吉对荷马史诗传统及其文本化过程的精细演证,例如,其“交互指涉”(cross-reference)的概念、“创编一演述一流布”(composition—performance—diffusion)的三位一体命题及其间的历时性与共时性视野融合,以及“荷马的五个时代”(the five ages of Homer)的演进模型,都在推进史诗学方面作用巨大。

口头诗学得益于对阿夫多们的田野研究,也转而为古典史诗的研究,提供了精彩生动的类比和烛照,并对民俗学的理论建设,发挥着重要的作用。现今的史诗研究,从非洲到南美,从印度到中国,都因之而大有改观。古典学的(主要是“语文学”的)史诗研究视角和方法,渐次被更为综合的、更加贴近对象的剖析手段和技术路线所取代。帕里和洛億的研究开启了一个重要的范式转换,而且日益勃兴。

三、伦洛特:从文本类型到传统阐释

埃利亚斯 • 伦洛特(Elias Lönnrot,1802一1884),芬兰语文学家和口头诗歌传统搜集者,尤其以汇编来自民间的芬兰民族史诗《卡勒瓦拉》著名。他学医出身,后在芬兰中部地区长期行医。其间走访了许多地方,收集民间叙事,并陆续结集出版。这些成果是:《康特勒琴》(Kantele,1829一1831)(kantele是芬兰传统弦乐器),以及《卡勒瓦拉》(Kalevala,1835—1836,被叫做“老卡勒瓦拉”)。随后出版的有《康特勒琴少女》(Kanteletar,1840),《谚语》(Sananlaskuja,1842),扩充版的《卡勒瓦拉》(又叫“新卡勒瓦拉”,1849)。还有《芬兰语—瑞典语辞典》(Finske-Svenskt Lexikon,1866—1880)。

在所有这些工作中,给他带来崇高声誉的,是史诗《卡勒瓦拉》的整理编辑工作。他的具体做法是,把从民间大量搜集到的民间叙事一一其中有些成分被认为有上千年历史一一例如神话和传说,打情诗和仪式诗,以及咒语等,都编入《卡勒瓦拉》之中,形成一个完整的史诗诗篇。《卡勒瓦拉》己经成为世界文学经典之一。世界上主要语言都有译本,仅英语译本在百年之间就有30种之多。

伦洛特虽属于“受过教育的阶级”,但是具有浓厚的芬兰民间文化情怀,他对一般民间知识有超乎寻常的兴趣,而且身体力行。根据学者约尼 • 许沃宁(Jouni Hyvönen)的研究,大约“老卡勒瓦拉”中的17一18%篇幅来自咒语材料。伦洛特毕生对魔法思想及其操演相当关注;他热衷于探讨人类意识和无意识的各个方面,一贯不赞成科学对魔法的漠视态度;他对民间的植物知识和植物应用也有着相当的兴趣。

伦洛特对《卡勒瓦拉》的编纂,很值得总结。例如,在编辑“老卡勒瓦拉”时,他试图创用一套格式,专门用来整理民间诗歌。这种格式就是用“多声部对话”(multiple-voiced dialogue)呈现史诗文本。大略说来,他追求古朴的“语体”,将他本人也放置到文本中,以叙述者的角色出现等。而且,他在史诗中的角色具有三重属性:他首先是神话讲述者,置身远久的过去;其次,他是个中间人,组织和出版史诗文本;最后,是阐释者,通过他的神话知识和民间信仰,阐释芬兰人的观念意识。也有学者指出,作为叙述者的伦洛特,有着“伦洛特的声音”。在他编辑的“新卡勒瓦拉”中,读者可以看到这样一个讲述者的身影——他属于路德教派,具有浪漫主义思想,拥护启蒙运动的理念,从政治和意识形态维度上看,新版《卡勒瓦拉》描摹了一幅甜美的芬兰画卷,不仅告诉芬兰人他们的历史,也描绘了他们的未来。在伦洛特的笔下,芬兰人为了美好的未来辛勤工作,向着启蒙主义的关于自由和进步的法则大步迈进,并极力奉行基督教的道德规范(当时正值沙皇尼古拉一世的严酷统治时期)。总之,伦洛特既是过去的复活者,也是未来的幻想家。他还是将主要来自芬兰东部和卡累利阿地区的民间诗歌与西欧社会文化思潮结合起来的诗歌编纂者。

伦洛特的史诗编纂给他带来了巨大的声望,其原因之一,是他的做法顺应了芬兰的民族意识觉醒和族群认同的潮流。芬兰文学学会在将他神圣化或者说神话化方面,也发挥了很大的推进作用。他成为芬兰民族认同的一个偶像和标志——他的头像甚至出现在芬兰500马克纸币上。不仅如此,有人说,“是西贝柳斯(他的音乐受到《卡勒瓦拉》的很大影响)和伦洛特一道歌唱着使芬兰进人世界地图”,也就是说,史诗建构与民族性的建构,乃至国家的独立有着莫大的关联。史诗研究中政治诗学问题也成为一个关注点。

在许多族群中,史诗总是以一个演唱传统、而不单是一篇作品的面目出现。这从史诗文本的复杂形成过程中可以看出来。史诗文本的存在形态也是五花八门,手抄本、木刻本、石印本、现代印刷本、改编本、校勘本、口述记录本、录音整理本、视频和音频文本等不一而足。一些古典史诗的文本得以流传至今,如荷马史诗和《尼贝龙根之歌》,整理和校订者功不可没。某些被普遍接受的文本,长期给人以“权威本”的印象。但就依然处于活形态传承之中的史诗文本而言,试图建构或者追求所谓“权威”或“规范”的文本是不现实的。另一方面,史诗又不会无限制地变化,历史悠久的演唱传统制约着文本的变异方向和变异限度。

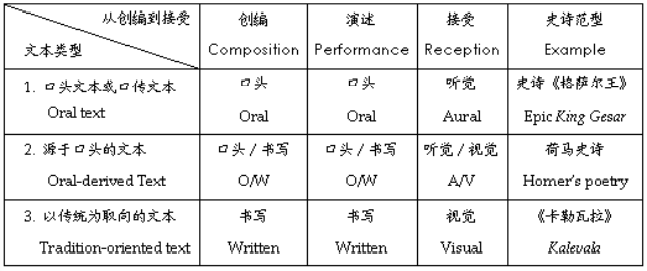

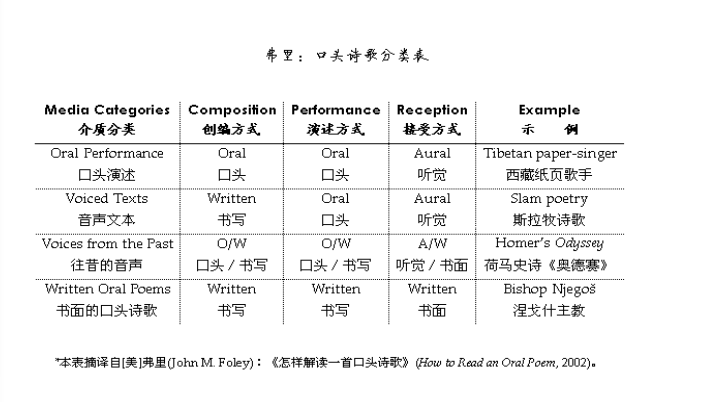

《卡勒瓦拉》史诗文本的“制作”,不同于古典史诗文本的形态,向史诗研究者提出了新的挑战,也引发了新的思考。美国史诗研究专家弗里和芬兰民俗学家劳里 • 杭柯(Lauri Honko)教授等人,相继对史诗文本类型的划分与界定做出了理论上的探索,他们认为:从史诗研究对象的文本来源上考察,一般可以划分为三个主要层面:一是“口头文本”(oral text),二是“来源于口头传统的文本”(oral-derived text);三是“以传统为导向的口头文本”(tradition-oriented text)。以上史诗文本的基本分类,原则上依据的是创编与传播中文本的特质和语境,也就是说,从创编、演述、接受三个方面重新界定了口头诗歌的文本类型:

因而,口头诗学最基本的研究对象,也大体上可以基于这三个层面的文本进行解读和阐释。这样的划分,并不以书写等载体形式为界。那么,在此我们对以上三种史诗文本的分类观作一简单介绍:

“口头文本”或“口传文本:口头传统是指口头传承的民俗事象,而非依凭书写。杭柯认为在民间文学范畴内,尤其像史诗这样的口头传承,主要来源于民间艺人和歌手,他们的脑子里有个“模式”,可称为“大脑文本”(mental texts)。当他们演述之际,这些“大脑文本”便成为他们组构故事的基础:口头史诗大都可以在田野观察中依据口头诗歌的经验和事实得以确认,也就是说,严格意义上的口头文本具有实证性的经验特征,即在活形态的口头表演过程中,经过实地的观察、采集、记录、描述等严格的田野作业,直至其文本化的过程中得到确证。这方面的典型例证就是南斯拉夫的活态史诗文本。口头文本既有保守性,又有流变性。因此,同一口头叙事在不同的演述语境中会产生不同的口头文本,因而导致异文现象的大量产生。中国的“三大史诗”皆当划为口头史诗。

“源于口头的文本”:又称“与口传有关的文本”(oral-connected/oral-related text)。它们是指某一社区中那些跟口头传统有密切关联的书面文本,叙事通过文字而被固定下来,但文本以外的语境要素则往往已无从考察。由于它们具有口头传统的来源,也就成为具备口头诗歌特征的既定文本。其文本属性的确定当然要经过具体的文本解析过程,如荷马史诗文本,其口头演述的程式化风格和审美特征被视为验证其渊源于口头传统的一个重要依据。纳西族东巴经的创世史诗《创世纪》、英雄史诗《黑白之战》,彝族经籍史诗中的大量书写文本皆属于这种类型,比如创世史诗《阿赫希尼摩》《尼苏夺节》《洪水纪》、迁徙史诗“六祖史诗”(三种)和英雄史诗《俄索折怒王》和《支嘎阿鲁王》。也就是说,这些史诗文本通过典籍文献流存至今,而其口头演述的文化语境在当今的现实生活中大都已经消失,无从得到实地的观察与验证。但是,从文本分析来看,这些已经定型的古籍文献依然附着了本民族口头传统的基本属性。

“以传统为取向的文本”:按照杭柯的定义,这类文本是由编辑者根据某一传统中的口传文本或与口传有关的文本进行汇编后创作出来的。通常所见的情形是,将若干文本中的组成部分或主题内容汇集在一起,经过编辑、加工和修改,以呈现该传统的某些方面。文本的形成动机常常带有民族主义或国家主义取向。最好的例子就是伦洛特搜集、整理的芬兰民族史诗《卡勒瓦拉》。杭柯一再强调《卡勒瓦拉》这部作品并不是哪一位作者的“创作”,而是根据民族传统中大量的口头文本编纂而成的。伦洛特的名字与史诗相连,但并非是作为一位“作者”,而是作为传统的集大成者。《卡勒瓦拉》对芬兰民族的觉醒产生了深远的影响。因此,杭柯将之归为“以传统为取向的文本”,也有其特定的含义。

在杭柯的史诗研究中,特别在史诗定义的表述中,强调了史诗对“民族认同”具有很大作用,这与他和伦洛特同为芬兰人,曾经亲身感受和就近观察史诗《卡勒瓦拉》与民族国家建构和民族认同强化过程之间的联系有绝大关系。从积极意义上说,这种“建构”史诗传统的过程,也是一个寻找自身文化支点的过程,而恰恰是史诗这种一向被认为是在崇高的声调中叙述伟大人物和重大事件的文体,非常适合扮演这种角色,发挥这种功能。杭柯还积极地评价了这种“书面化”口头传统的另一重作用,就是让已经濒临消亡的口头传统通过文字载体和文学阅读,获得第二次“生命”。荷马史诗无论从哪个角度说,都是成功地、长久地获得了这“第二次生命”的范例。

当然,在进行史诗文本一一不止是史诗,也包括其他民间样式的建构之际,学者们一定要保持很清醒的认识,那就是,注意仔细区分这种“建构”与居高临下地恣意改编民间口头传统做法之间的区别。我们无数次看到这种汇编、增删、加工、顺序调整等后期编辑手段和“二度创作”一一或者说在某种理念制导下的“格式化”问题所导致的背离科学精神和学术原则的后果了。

从荷马史诗和欧洲中世纪史诗文本的语文学考订,到《卡勒瓦拉》的文本属性研究,史诗文本研究实现了重大的学术跨越。将史诗作为民俗过程的综合视角,成为主导性取向。

四、毗耶娑:从大史诗的编订到

史诗传统的重构

让我们将目光转向古老的东方。印度大史诗《摩诃婆罗多》,据推断形成于公元前4世纪到公元4世纪的大约800年间。在古代印度,史诗以口头吟诵的方式创作和流传。因而,文本是流动性的,经由历代宫廷歌手和民间吟游诗人苏多不断加工和扩充,才形成目前的规模和形式。学者们经过探讨,倾向于认为它的形成大体经历了三个阶段:(1)八千八百颂的《胜利之歌》(Jaya);(2)二万四千颂的《婆罗多》(Bhārata);(3)十万颂的《摩诃婆罗多》(Mahābhārat)。今天所见的史诗作者毗耶娑(Vyāsa)很可能只是一个传说人物,永远无法考订清楚,就像荷马身份是一团迷雾一样。毗耶娑这个名字有“划分”“扩大”“编排”的意思,也与“荷马”一词的希腊语Hómēros所具有的“歌诗编制”含义不谋而合,向我们昭示着文本背后的传统之谜。

对史诗“作者”姓名的考订,首先可以举出纳吉从词源学的角度对“荷马”所做的详密阐释。他认为,Hómēros(荷马)名字的构成:前一部分Hom-源于homo-(“一起”);后一部分-ēros则源于ararískō(“适合、连接”)。Hómēros可理解为“把[歌诗]拼接在一起”。另一位古希腊诗人赫西俄德的名字Hēsíodos也同样耐人寻味(《神谱》22):前一部分Hēsí从Híēmi(“发出”)派生,正如形容缪斯:“发出美妙的/不朽的/迷人的声音”(óssan hiēîsai,《神谱》10、43、65、67)。”与赫西俄德一样,荷马的名字也符合了对缪斯的形容所具有的语义要求。Homo-(“一起”)与ararískō(“适合、连接”)合并为homēreûsai,亦即“用声音配合歌唱”(phōnêi homēreûsai),正好与《神谱》第39行对缪斯的描述相呼应。因此,纳吉认为,无论荷马还是赫西俄德,诗人的名字涵盖了授予诗人权力的缪斯职掌诗歌的职责。荷马与赫西俄德各自与缪斯相遇,这种对应平行关系也体现在两位诗人各自的身份认同上。就对“荷马”一词的考证而言,默雷认为是“人质”的意思,是说荷马大概本是异族俘虏;巴德(F. Bader)也曾试图将词根*seH-(“缝合”)Hómēros的Hom-联系起来,但她遇到了词源上的音位学难题。纳吉同意巴德所说的Hómēros在“人质”的含义上可能符合词根*seH-的隐喻范围,但他同时指出homo-(“一起”)与ararískō(“适合、连接”)的词根并合,从词源学的考证上讲比“人质”的意思更合理。

在古代传统中,用一个颇有“涵义”的姓名来指代歌手群体,大概也是常见之事。从最初的故事基干发展出来的庞大故事丛,必定经过了许多歌手的参与和努力,方能逐步汇集而成。传说毗耶娑将《胜利之歌》传授给自己的五个徒弟,由他们在世间漫游吟诵。这些徒弟在传诵过程中,逐渐扩充内容,使《胜利之歌》扩大成各种版本的《婆罗多》。现存《摩诃婆罗多》据说是护民子传诵的本子。毗耶娑的这五个徒弟可以看作是宫廷歌手苏多和民间吟游诗人的象征。据此我们可以想象《摩诃婆罗多》的早期传播方式及其内容和文字的流布。《摩诃婆罗多》精校本首任主编苏克坦卡尔令人信服地证明,这二万四千颂左右的《婆罗多》曾经一度被婆罗门婆利古族垄断。由于《婆罗多》是颂扬刹帝利王族的英雄史诗,因而婆利古族竭力以婆罗门观点改造《婆罗多》,塞进大量颂扬婆利古族和抬高婆罗门种姓地位的内容。此后,原初的《婆罗多》失传,《摩诃婆罗多》则流传至今山。比较有意思的现象是,古代印度往往把史诗《摩诃婆罗多》的作者毗耶娑尊称为“Kṛṣṇa Dvaipāyana Vyāsa”(黑岛生毗耶娑),也就是说,传说中的史诗作者,同时也是史诗中的人物。这种现象在其他口头史诗传统中也能见到。

流传至今的口传的或者有口头来源的比较著名的外国史诗有:以楔形文字刻在泥板上的古巴比伦的《吉尔迦美什》、抄本众多的古印度的《摩诃婆罗多》、文字文本形成过程复杂曲折的古希腊“荷马史诗”《伊利亚特》和《奥德赛》,只有抄本、对当初传承情况不甚了了的盎格鲁一撒克逊的《贝奥武甫》、以及有三个重要抄本传世的古日耳曼的《尼贝龙根之歌》等等。在举凡有文本流存的史诗传统中,大都出现有关于“作者”的种种传说,其中波斯史诗《王书》(Shāhnāma,the Book of Kings)的形成过程,则颇有象征意义。菲尔多西(Ferdowsi,940一1020)是波斯中世纪诗人,以创作《王书》留名于世。在中古波斯文学史上,他首次尝试以达里波斯语进行叙事诗创作,并取得了恢宏的成就。纳吉在重构荷马史诗的文本传统时为我们转述了这样一个“故事”:根据这部《王书》本身的记载(I 21.126一136),一位高贵的维齐尔大臣召集来自王国各地的智者,他们都是《琐罗亚斯德法典》的专家,每一位智者都随身带来一段《王书》的“残篇”,他们被召来依次复诵各自的那段残篇,然后维齐尔大臣从这些复诵中创编了一部书。维齐尔大臣就这样把早已丢失的古书重新结集起来,于是就成了菲尔多西的《王书》的模本(I 21.156一161)。我们在这里看到一个自相矛盾的神话,它根据书写传统清晰地讲述了口头传统的综合过程。

回溯“荷马问题”的学术史,可以看到,拉赫曼当年提出的“短歌说”也有其合理性。他认为长篇史诗是由较短的起源于民间的叙事歌(lays)汇编而成的,这一论见与沃尔夫的观点相呼应,他们试图证明《伊利亚特》和《奥德赛》就是由这样的部件和零散的歌汇编而成的。在当时的时代精神背景下,浪漫主义热情体现为关注于口头叙事歌的收集,重视它们对民族精神(national ethos)的认同作用。到了19世纪后期,一个新的学术趋向勃兴而起,这就是试图搜寻并确定这个或那个诗人抑或编纂者,及其推定出自他们之手的著作。值得肯定的是,分辨派学者秉持着牢固扎根于语文学的方法论,从考察语言上的和叙述中的不规则现象人手,将其归结为是不同的诗人和编辑者们参与所致。于是,荷马的复合文本便被理解为是在长达许多个世纪的过程中经山反复创作而完成的产物。如果我们回溯荷马史诗在泛雅典娜赛会上的演述传统,这样的推论就不是空穴来风,在古希腊文献资料中早有种种记述,表明荷马史诗的书面文本与其口头来源之间存在着难分难解的关联。

纳吉正是立足于希腊文献传统的内部证据,通过比较语言学和人类学方法在荷马学术近期的发展中,做出了继往开来的又一次大推进。针对荷马史诗的文本演成,他从历时性与共时性的双重视野,令人信服地论证了他这些年一直在不断发展的“三维模型”,即从“创编一演述一流布”的互动层面构拟的“荷马传统的五个时代”,出色地回答了荷马史诗怎样/何时/何地/为什么最终被以书面文本形态保存下来,并且流传了两千多年的缘由。在借鉴帕里和洛德创立的比较诗学与类比研究的基础上,他的“演进模型”(evolutionary model)还吸纳了诸多活形态口头史诗传统所提供的类比证据,其辐射范围包括印度、西非、北美、中亚等。最后归总为,荷马文本背后潜藏的口头创编和传播过程相当漫长,大约最迟在公元前550年史诗文本才趋于定型。现在我们回到《摩诃婆罗多》的文本上来。班达卡尔精校本所用的校勘本就达700种之多,可见历史上人们将其用文字记录下来的努力一直就没有停止过。不过,在史诗形成及兴盛的那个时代,它的研习、演唱和流布,当全凭口耳相传。所以说,尽管后来经过许多梵语诗人歌者的整理和修订,它在本质上还是一部“口头的诗歌”,带有浓厚的口头诗歌的色彩。这些色彩表现在许多方面,读者们在阅读中或许能够感悟得到。……印度从事精校本汇编工作的学者们,以恢复史诗“尽可能古老”的“原初形式”为目的,这本身就是件史诗般的“远征”。中国梵语文学界的专家学者集十余年之心血,潜心译事,也当赢得称誉。

在中国本土的案例中,关于蒙古族史诗歌手冉皮勒究竟会演唱多少部(诗章)《江格尔》的追问,得到的是彼此差别甚大的回答:有“9部”的说法,有“15部”的说法,还有“17部”的说法,令人颇为狐疑。在我看来,这主要是因为江格尔奇在不同的搜集者面前,往往没有将所会诗章全部唱出,或者是由于新增添了某些部分,或者是由于长久没有演唱,而忘记和丢失了某些部分,却又在以后的演唱之际想起了某些部分,因而使得不同的搜集者得出不同说法的。这个现象恰巧说明,歌手的曲目库,可能处于“动态”的平衡中,增减成为正常现象。不过对于文本分析而言,了解歌手演唱曲目的大体情况,是很有帮助的。虽然追根究底地想要知道某位歌手到底会多少曲目,不见得能有明确的结论。但是,从另一个方面说,曲目的规模,却是一个歌手艺术上成熟程度的主要标志。民间歌手掌握作品的数量,往往是与他掌握程式的规模成正比例关系的。一旦程式以及典型场景等传统性创作单元的储备达到了相当的程度,学习一首新的作品,就成了易如反掌的事情。因为那些构筑作品的“部件”越充分,即兴的创编就越轻松。

在当代的史诗学学术反思和理论建构中,基于对文本誊录和制作的深人思考,田野与文本的关系,文本与语境的关系,演述事件与社群交流的关系,传承人与听众的关系,文本社区与学术研究的关系,也得到了全面的强调。这种强调,当然有其历史渊源。一则这是因为,不论荷马史诗还是印度史诗,历史上经过无数代人的编订、校勘,已成为书面化的“正典”,唯远古时代那气韵生动的演述信息大都流失在苍苍岁月之中。“口头诗学”所做出的努力,无疑也是在力图重构文本的音声,给当代口头史诗的文本制作提供思考的前例,并进而为“演述理论”和“民族志诗学”所继承。二则,在史诗传承传播的原生态链条上,在史诗的“第二次生命”(杭柯语)得以延续的可能性方面,在史诗的学术研究深拓的向度上,这些层层叠叠的关联之间都有高度相互依存的关系。

因此,我们在古老的史诗文本与鲜活的史诗传统之间应该看到,从演述者、誊录者、搜集者、编订者、制作者、校勘者、翻译者、研究者,一直到阅读者,都是学术史链环上的一个个环节。史诗研究,越来越从琐细的考证传统中摆脱出来,越来越接近史诗演述传统作为一个整体的综合面貌和一般特征。以纳吉为杰出代表的学者对古典史诗传统的重构,不仅是史诗学的重大推进,而且也是整个人文学术的厚重成果,已经对相邻学科产生了影响。纳吉对Hómēros原初语义的考证,对史诗文本“演进模型”的建构等工作,应当认为是对因循守旧的保守观点的反拨与超越,是古典学的某种“新生”。国际史诗学术正是经过这些学术上的追问与回应、建构和解构、肯定和否定,才让死寂无声的文本响起多声部的合唱,才让远古的荷马水远地驻留在热爱诗歌精神、热爱文化遗产的当代人中,从而永葆史诗传统的生命活力。因此,或许我们永远无法确切地知道“谁是荷马”,但我们有自信反问:“谁又能杀死荷马?”

五、莪相:从“知识赝品”的挞伐

到口头诗歌的解读

这里接着说一桩文学批评公案。苏格兰诗人、翻译家麦克菲森(James Macpherson,1736一1796)最早出版的诗集《苏格兰高地人》(1758)在读者中没有引起多少反响。1760年发表《古诗片段》(搜集于苏格兰高地,译自盖尔语或埃尔斯语),却轰动一时。他随后又发表了两部史诗《芬歌儿:六卷古史诗》(Finga,1762)和《帖莫拉》(Temora,1763)。并于1765年将这两部史诗合集出版,定名《莪相作品集》,假托是公元3世纪一位苏格兰说唱诗人莪相(Ossian,又作Oisin)的作品。实际上,他只是把关于莪相的传说综合起来,用无韵体诗加以复述。他的语言风格脱胎于1611年《圣经》英译本,比喻丰富,情调忧郁,因而大受欢迎,对早期欧洲浪漫主义运动影响很大,也在全欧洲引起了人们对古代英雄故事的强烈兴趣。法国女作家斯塔尔夫人把欧洲文学分为南北两支,南支始祖是古希腊荷马,北支的就是莪相。

后来学者们对其“作者身份”产生了怀疑,尤其是塞缪尔 • 约翰逊(Samuel Johnson)。最终,现代学者们将之断定为麦克菲森的“伪作”,并演证出麦克菲森是怎样将其个人的诗作建立在原来的盖尔人叙事诗之上,但却通过修改原来的人物和观念,注人许多他个人的想法,以适从当时的时代感和兴趣尽管如此,这些诗在风格上沉郁、浪漫,表现了对自然的热爱,对欧洲不少诗人包括歌德(Johann Wolfgang von Goethe)和小沃尔特 • 司各特(the young Walter Scott)都产生过影响。

至于历史上的莪相,据推测他是公元3世纪左右苏格兰盖尔人的传奇英雄和吟游诗人,是英雄芬尼(Finn mac Cumhail)之子,关于这位英雄有一系列的传说和叙事诗。这些传统的故事主要流传在爱尔兰和苏格兰高地,且因莪相作为吟游诗人演唱其父芬尼开拓疆土的故事及其芬尼亚军团的传说,因而莪相及其父亲一道成为爱尔兰“芬尼亚诗系”(Fenian Cycle)叙事中的主人公。莪相通常被描述为一位老者、盲人,而且他活着的时间比他父亲和儿子都要长久。

关于“莪相”诗箱真伪问题一直是批评家研究的课题,他们直到19世纪末才大致搞清,麦克菲森制作的不规则的盖尔语原文只不过是他自己英文作品的不规则的盖尔语的译作。至此,关于莪相的争论才得以解决。学术界一致认为,被浪漫化了的史诗《莪相作品集》并非真正是莪相的作品,于16世纪前期整理出版的《莪相民谣集》才是真正的爱尔兰盖尔语抒情诗和叙事诗。歌德当时读到的莪相诗是麦克菲森的创作,不应与真正的莪相诗篇《莪相民谣集》相混淆。

在20世纪的后现代主义思潮中,科学传统与人文传统发生颉颃,“莪相”也被卷人到“索克尔/《社会文本》事件与“知识赝品”的批判中,再次成为众矢之的。诺贝尔物理学奖获得者温伯格1996年8月8日在《纽约书评》发表的长篇评论《索克尔的戏弄》中说,此事件使人想起学术界其他一些有名的欺骗案件,如由陶逊(Charles Dawson)制造的辟尔唐人(Piltdownrnan)伪化石事件和麦克菲森导演的伪盖尔人史诗《莪相作品集》(Ossian Poems)事件。区别在于索克尔为的是公众利益,为了使人们更清楚学术标准的下降,他自己主动揭穿欺骗行为。而那两起事件是有人为了私利故意作伪,是由别人加以揭露的。温伯格说:“科学家与其他知识分子之间误解的鸿沟看起来,至少像斯诺若干年前所担忧的那样宽。”殊不知,几年之后,韩国的功勋级科学家就在克隆技术上撒下弥天大谎。因此,“莪相”事件的重新评价或许也应成为科学与人文分裂之后共同反思的一个“桥梁”。

回顾传统,在希腊文学史上“史诗拟作”也是一种传统:阿波罗尼乌斯(Apollonius,约公元前295一215),古希腊诗人和学者,生于亚历山大城,但自称罗得岛人,因与诗人和学者卡利马科斯争吵后移居罗得岛。卡利马科斯认为写作长篇史诗的时代已经过去了,诗人如果再想模仿荷马,写出一部史诗,那是无益的。阿波罗尼乌斯则不以为然,极力反对这一主张,他写了不少诗,其中最为著名的史诗是《阿耳戈船英雄记》(Argonautica),主要叙述有关伊阿宋(Jason)和阿耳戈英雄寻找“金羊毛”的故事,共4卷。阿波罗尼乌斯还改写了荷马的语言,使之适合传奇史诗的需要。他对旧情节所作的新处理、启发性的明喻,以及对大自然的出色描写,常能牢牢抓住读者。稍后还有雅典的阿波罗多罗斯(Apollodorus of Athens,活动时期公元前140年代),他是一位学者,以著《希腊编年史》而驰名。此书用诗体写成,叙事包括从特洛伊城陷落(公元前1184)至公元前119年的时期。在后来的文人书面史诗中,大家公认的还有古罗马诗人维吉尔模仿“荷马史诗”,以罗马古代传说为素材,结合罗马帝国初期的政治需要创作的《埃涅阿斯纪》,意大利诗人塔索的长篇叙事诗《被解放的耶路撒冷》,但丁的《神曲》和弥尔顿的《失乐园》等诗作。再到后来,这样的事例更是俯拾即是。比如英国诗人埃德蒙 • 斯宾塞(Edmund Spenser,1552?一1599)名气较大的作品,就有史诗传奇《仙后》(The Faerie Queen,1590一1596年);他的其他作品包括牧歌《牧羊人的日历》(Shepeardes Calendar,1579年)和抒情婚姻诗《祝婚歌》(Epithalamion,1595年)。从这些诗作中可以发现,他同样充分汲取了口头传统的养分。拟作、仿作还是假托,也要看诗人自己是怎样“声称”的,比如,或声称“效仿”荷马,或声称“发现”莪相,其间差别甚大;应亥更多地去追问他们为什么要那样“声称”,去思考其“声称”背后的社会文化语境又是什么。让我们稍后再回到“莪相事件”上来。这里先谈一谈来自塞尔维亚的一个案例:

彼得罗维奇 • 涅戈什(Petrović Njegoš,1813一1851),塞尔维亚的门的内哥罗诗人。洛德对他有过介绍。他童年在乡村放牧,熟悉民间叙事。后被叔父一一门的内哥罗君主佩塔尔一世(也是一位诗人)选为王位继承人,1830年继承王位;19世纪前半期他还充当门的内哥罗主教。为了完满做好落到他身上的名分和职责,他竭尽全力,最终不仅自己青史留名,还把门的内哥罗引向光明之路。他至今受到门的内哥罗人的敬仰,并被公认为是塞尔维亚文学中最伟大的诗人。涅戈什出版了《山地人之歌》(The Voiceof Mountaineers,1833)和《塞尔维亚的镜子》(The Serbian Mirror,1845)等四部诗集和代表作诗剧《山地花环》(The Mountain Wreath,1847),足以证明诗歌在他的思想和心灵中占有至高无上的位置,甚至在他身为王储的繁忙年代,他也从未放弃过他的“歌唱”。他的一生从开始就浸润在南斯拉夫口头传统和英雄故事的甘露中,他还曾亲自向古斯勒歌手学习史诗演唱,因此我们不难在他的诗歌创作中看到以下四种要素:(1)既有穆斯林的口头传统,又有基督教的口头传统;(2)精通两种语言;(3)传统的老歌和新作的诗篇;(4)具备口头传统与书面文本两方面的能力和特长。弗里指出,尽管有研究者称其诗作为“模仿口头的”,这似乎是在质疑这些作品的品质和真实性,而实际上应当说,涅戈什是在纸页上“唱歌”,他“写”口头诗歌。他是手握铅笔创编口头诗歌,为文人雅士和阅读群体的文学消费服务。弗里进一步分析出,涅戈什的诗歌创作几乎涉及了所有的表达形式,某些诗篇是人们耳熟能详的传统故事的重新演述,某些又是“新”的歌诗,还有一些诗作已经开始将文学惯例引人到传统的歌诗创作中。“新”的诗篇定位于题旨和本土性上,但总是按照程式化风格和十音步格律来进行创作,通观涅戈什的创作,可以看到他展示出“语域”(即表达策略)的领悟力来自他对口头传统和文学文本的精深知识,他的人生也映射出口承文化与书写文化的交织,而那正是19世纪门的内哥罗的时代特征。归总起来说,涅戈什的案例告诉我们,把握口头诗歌的多样性及其重要意义,在一定程度上需要穿越传统、文类,尤其是穿越诗歌的载体形式一一介质。

根据这一主张,弗里在其《怎样解读一首口头诗歌》一书中依据其传播“介质”的分类范畴,提出了解读口头诗歌的四种范型:

那么根据弗里以上的解决方案,文学史上许许多多的“经典”史诗,乃至其他诗歌的典范之作都可以重新纳人这一开放的解读谱型之中。这里我们不妨对麦克菲森的“莪相事件”进行再度审视。公允地说,莪相的名字之所以被大多数人记住,还是凭借麦克菲森的炮制“知识赝品”做法,这或许也是我们需要进行深思的地方。正如韦勒克和沃伦所说,“在文学史上鉴定伪作或揭穿文坛骗局是一个重要的问题,对进一步的研究是很有价值的。因此麦克菲森伪作的《我相集》所引起的争论,便促使很多人去研究盖尔人的民间诗歌。”真可渭“福兮祸所倚,祸兮福所伏。”(《老子》)据说麦克菲森之所以去收罗“古董民谣”是因为最后一位斯图亚特王室查利王子外逃,导致当时苏格兰文化“前景暗淡”。我们注意到弗里将麦克菲森作为一个特定的研究案例,将其诗歌创作活动与前文所述的伦洛特和刚刚提到的涅戈什进行并置,他没有继续沿用一般文学批评界常用的“伪作”和“骗局”等术语,而是从“资源”和创作技巧上具体分析麦克菲森诗作的性质。“赝品”中可见三种主要成分:(1)依据田野调查中对实际发生的口头演述所进行的口述记录;(2)从当时存在的手稿中临摹诗句和诗歌;(3)纯属他个人的创作。而这一切又全在他精巧的安排和布局之中得以呈现,而且他发掘了口头传统的文化力量和政治动力,并通过他自己文本的声音去表达。尽管他在很大程度上过滤或筛选了自己搜集到的民间诗歌,而且在田野誊录文本上添加的成分要远远地超过伦洛特,但是,他的作品依然属于书面的口头诗歌。

从弗里的一系列著述中可以发现,他的学术视野早已不局限于“口头程式理论”,他已将“讲述民族志”“演述理论”“民族志诗学”等20世纪最为重要的民俗学理论,创造性地熔铸于口头传统的比较研究中,先后系统地提出了“口头传统的比较法则”“演述场”“传统性指涉”等学说,从而构造出独具学术个性的口头诗学体系和口头诗歌文本的解析方法。他曾多次前往塞尔维亚的乌玛迪安地区从事田野调查工作,翻译了帕里和洛德于1935年采录的南斯拉夫歌手哈利利 • 巴日果利奇演唱的史诗《穆斯塔伊贝之子别齐日贝的婚礼》。弗里还将当代中国的说书艺术进行了“跨文化的并置”,将这种古老而常新的口头艺术纳人了国际口头传统的比较研究框架中。他客观公允地评价了瓦尔特 • 翁(Walter Ong)等人早期的口承/书写二分法的理论预设,认为二元对立的分析模型是通向正确理解并鉴赏口承传统及其多样性的第一步。同时,弗里也指出,对口头传统的深度理解,导致了对口承与书写之间壁垒的打通,并在二者之间假没的“鸿沟”上架设了一道通向正确认识人类表达文化的桥梁。弗里一再重申“传统性指涉”(traditional referentiality)的理论见解,强调传统本身所具有的阐释力量,提醒我们要去发掘口头传统自身的诗学规律,而不能以一般书面文学批评的诗学观念来考察口头传统。

追问麦克菲森与涅戈什的不同命运有其积极的学术意义。从以上的案例中我们也看到了口头诗学的理念是怎样从史诗研究扩大到口头诗歌的解读,进而也当在认识论层面上从口承与书写、知识与记忆、大传统与小传统的沟通与互动中来理解弗里提出的口头诗歌解读谱型,让学术走向多元与开放,从而更好地复归人类表达文化的原初智慧与诗歌精神。“篱笆紧,结芳邻”(“Good fences make good neighbour”),这句谚语在美国诗人弗罗斯特(Robert Frost Lee,1874一1963)的名诗《修墻》(Mending Wall)中得到了最完整的体现。正如一位学者所言,中国是一个“墙文化”盛行的国家,这种“墻”既是有形的也是无形的。在我们的学科壁垒中,形形色色的“墙”又有多少?因此,就需要更开放的学术视野来容纳我们的研究对象,来理解共享的口头诗歌及其艺术真谛。那么我们或许就可以说“篱笆开,识芳邻”。

六、冉皮勒:从“他者”叙事到“自我”书写

“史诗”一词的英文epic直接来自希腊语的epikos和拉丁语的epicus,从词源上讲则与古希腊语epos相关,该词的原义为话、话语,后来引申为初期口传的叙事诗,或口头吟诵的史诗片段。“史诗”这一概念传人中国当在19世纪末期。1879年,清廷大员郭嵩焘出使英国时就在日记中记述了《荷马史诗》里的特洛伊战争,但据目前笔者所见资料,中国最早使用“史诗”术语的人大概是章太炎(炳麟)。他在《正名杂义》中已径直使用“史诗”:“盖古者文字未兴,口耳之传,渐则亡失,缀以韵文,斯便吟咏,而易记忆。意者苍、诅以前,亦直有史诗而已。”他认为“韵文完备而有笔语,史诗功善而后有舞诗”,史诗包含民族大史诗、传说、故事、短篇歌曲、历史歌等,该文附人其著作《馗书 • 订文》(重订本)。后来胡适曾将epic译为“故事诗”。1918年,周作人在《欧洲文学史》中介绍古希腊文学。1922年,郑振铎在《小说月报》专门介绍《荷马史诗》,认为《荷马史诗》表达了古希腊民族早期的新鲜与质朴;接着在1923年《文学周报》第87期上,他发表了《史诗》一文,开卷便说:“史诗(Epic Poetry)是叙事诗(Narrative Poetry)的一种。”但他断然地说:“中国可以说没有史诗一一如果照严格的史诗定义说起来,所有的仅零星的叙事诗而已。”但是到了后来他的观点就变得犹疑了。1929年傅东华以散文体翻译的《奥德赛》全本出版。在中国读者开始完整了解荷马史诗的同时,许多学者也围绕着中国文学史上到底有没有史诗展开了争论,且一直持续到1985年前后。

20世纪的50年代以来,尤其是80年代以后,中国少数民族史诗的发掘、搜集、记录、整理和出版,不仅驳正了黑格尔关于中国没有史诗的著名论断,也回答了五四以后中国学界曾经出现过的“恼人的问题”,那就是“我们原来是否也有史诗”?我们今天知道,在中国的众多族群中,流传着上千种史诗,纵贯中国南北民放地区。其中,藏族和蒙古族的《格萨(斯)尔》、蒙古族的《江格尔》和柯尔克孜族的《玛纳斯》已经成为饮誉世界的“中国三大英雄史诗”。此外,在中国北方阿尔泰语系各族人民中,至今还流传着数百部英雄史诗;在南方的众多民族中同样也流传着风格古朴的创世史诗、迁徙史诗和英雄史诗。这些兄弟民族世代相续的口传史诗,汇聚成了一座座口头传统的高峰,成为世界文化史上罕见的壮阔景观,也是令中华民族自豪的精神财富。

然而,回顾中国史诗研究的历程,我们不难发现最早在学科意义上开展科研活动的,大多是域外的学者,时间可以上溯到18世纪。国外最早介绍《格萨尔》的,是俄国旅行家帕拉斯(P. S. palls)《在俄国奇异地方的旅行》,时间是1776年。19世纪和20世纪的两百年中,作为东方学研究的一个分支,中国各民族的史诗逐步引起了国外学者的注意,其中成果影响较大的学者,按国别而论,有法国的大卫 • 尼尔(David Neel)和石泰安(R. A. Stein),有德国的施密特(I. J. Schmidt)、拉德洛夫(F. W. Radloff,德裔,长期居留俄国)、海西希(W. Heissig)、夏嘉斯(K. Sagaster)和莱歇尔(K. Reichl),有俄苏的波塔宁(G. N. Potanin)、科津(S. A. Kozin)、鲁德涅夫(A. Rudnev)、札姆察拉诺(Zhamcarano)、波佩(N. Poppe,后移居美国)、弗拉基米尔佐夫(B. Ya. Vladimirtsov)、日尔蒙斯基(V. Zhirmunsky)和涅克留多夫(S. J. Nekljudov)等,有芬兰的兰司铁(G. J. Ramstedt)、有英国的鲍顿(C. R. Bawden)和查德威克(Nora K. Chadwick)等。应当提及的两件事情,一个是大约从1851年开始,西欧的蒙藏史诗研究悄然勃兴,肖特(W. Schott)等多人的专论,在《柏林科学院论文集》上连续发表。再一个是首个蒙古《格斯尔》史诗的外文译本,出现于1839年,译者为施密特,题为《神圣格斯尔的事迹》(德文,依据的是1716年北京木刻版蒙古文《格斯尔》)。随后又有多种译本的《格斯尔》刊行。其中较出名的还有德国弗兰克(A. H. Franke)的《格萨尔传的一个下拉达克版本》。总之,我们可以大体将这一阶段概括为“他者”叙事。

诚然,我国史诗研究的“端倪”,可以上溯到数百年前。1779年,青海高僧松巴 • 益喜幻觉尔(1704一1788),在与六世班禅白丹依喜(1737一1780)通信的过程中淡论过格萨尔的有关问题。一个有趣的现象是,关于松巴的族属,一向有蒙藏两说,难以遽断。这就如“格萨(斯)尔”史诗一样,一般认为是同源分流,在藏族和蒙古族中各成大观。流传地域不同,不仅内容上差别颇大,而且连史诗的名字,在发音上也有区别。藏族叫《格萨尔》,蒙古族叫《格斯尔》。这一大型史诗后来还传播到其他民族中,例如,今天见到的其他文本,有土族《格赛尔》,图瓦人《克孜尔》,与此同时在云南与藏族杂居、交往密切的一部分普米族、纳西族、傈僳族中也有口头流传,且同样有手抄本和少量木刻本。这种跨族际传播的文化现象,颇为特别。而以汉文刊发国内少数民族史诗介绍性文字的,当推任乃强先生为早。他1929年考察西康藏区,历时一年;在1930年12月《四川日报》副刊上,先后发表了题为《藏三国》和《藏三国举例》两文,认为“记载林格萨事迹之书、汉人叫作藏三国,藏语曰格萨郎特,译为格萨传。或译为格萨诗史,因其全部多用诗歌叙述,有似我国之宣卷弹词也”。这种以历史的眼光来评价史诗文本的现象,在后来其他学者讨论今天我们所说的“史诗传统”时多有发生。

中国大规模的史诗搜集和理工作起步于20世纪50年代,其间几经沉浮,大致厘清了各民族史诗的主要文本及其流布状况。较为系统的史诗研究到80年代方初具规模,形成了一批流理资料全面,论述有一定深度的著作。其中以中国社会科学院少数民族文学研究所(现名民族文学研究所)学者主编的“中国史诗研究”丛书,比较集中地体现出了这一时期的整体水平。代表性成果有仁钦道尔吉的《江格尔》研究,郎樱的《玛纳斯》研究,降边嘉措和杨恩洪的《格萨尔》研究,以及刘亚虎的南方创世史i寺研究等。这些专著较为全面和系统地论述了中国史诗的总体面貌、重点史诗文本、重要演唱艺人,以及史诗研究中的一些主要问题,并再次提出了创建中国史诗理论体系的工作目标。可以说,从“他者”叙事到“自我”书写的转化这时已初露端倪。其最重要的表征是:在文类界定上,摆脱了西方史诗理论的概念框架,从“英雄史诗”拓展出“创世史诗”和“迁徙史诗”,丰富了世界史诗宝库;在传播形态方面,突破了经典作品或曰书面史诗的文本桎梏,将研究视野投向了植根于民俗文化生活的活形态史诗传承;在传承人的分类上,从本土特定的社会文化语境中考察歌手习艺及其传承方式,仅是藏族史诗歌手,就可以分出至少五种类型来。

那么,回到歌手这条线索上来看,坡 • 冉皮勒(P. Arimpil,1923一1994)应该名列当今时代最伟大的史诗歌手。如果不算出现在传说中的江格尔奇,他是我们所确切地知道会唱最多《江格尔》诗章的文盲歌手。对他的首次现代学术意义上的科学采录工作,是在1980年,语言学家确精扎布教授到和布克赛尔,最先采访的就是他。继之,冉皮勒的外甥塔亚博士对采录和保存他的口头演述,乃至展开研究,也发挥了重要作用。此后从口头诗学的立场出发,围绕冉皮勒的个案研究、文本诠释和传统重构,与其他一些学者的实证研究一道,构成了中国史诗学术的新图景,由此成为中国史诗研究的学术转型和范式转换的一个标志。对此,钟敬文先生曾指出:“所谓转型,我认为最重要的,是对已经搜集到的各种史诗文本,由基础的资料汇集而转向文学事实的科学清理,也就是由主观框架下的整体普查、占有资料而向客观历史中的史诗传统的还原与探究。”也就是说,针对冉皮勒的口头演述、民族志访谈和程式句法分析的复原性研究具有某种风向标的含义,指向了当代中国学人的方法论自觉及其“自我”书写。

坡 • 冉皮勒

因此,这里我们将两代史诗学者所追踪的冉皮勒这一个案纳入了学术史的视野来加以定位,就会发现在刚刚过去的十多年间,“冉皮勒研究”作为中国民间文艺学从书面范式走向口头范式的一个特定案例,确实在两代学者之间桥接起了学术史上一个关键的转型阶段。以往我们的史诗研究与民间口头传统有相当疏离,偏重研究的是“作为文学文本的史诗”,并没有把史诗看作是口传形态的叙事传统,没有考虑它同时也是一种动态的民俗生活事象、言语行为和口头表达文化。这正是既往研究的症结所在。那么,在“口头性”与“文本性”之间深掘史诗传承的特殊机制,尤其是根据冉皮勒的演述本所进行的口头程式句法分析,就深刻地启迪了我们。从认识论上说,口头诗歌与文人诗歌有着很大的差异,绝不可以简单套用研究文人书面作品的方法来解读这些口头创作、口头传播的文本。同样,以书面文学的诗学规则去阐释口传史诗的特质,也会影响到读者的正确评价和学界的科学判断。因而以问题意识为导向,以矫正史诗传统的“误读”为出发点,进而在积极的学术批评意义上进行学术史反思和学者之间的代际对话,也促成了我国史诗研究界的方法论自觉。

从20世纪末到21世纪初,中国史诗的研究格局确实发生了一些新的变化。简单概括的话,出现了这样几个学术转向:从文本走向田野,从传统走向传承,从集体性走向个人才艺,从传承人走向受众,从“他观”走向“自观”,从目治之学走向耳治之学。

所谓从文本走向田野,就意味着对一度占支配地位的“文学”研究法的扬弃,对史诗文本的社会历史的和美学的阐释,逐步让位于对史诗作为民间叙事传统和口头表达文化的考察;对史诗在文学史上的意义发掘,逐步让位于对史诗在特定群体中的口头交流和族群记忆功能的当下观察。公允地说,这些年中国民间文艺学领域的若干前沿性话题正是围绕着中国史诗学研究格局的深刻变化而展开的,而这种变化主要是以“文本与田野”的反思为转机。至于从传统走向传承,则更多关注史诗演述传统的流布和传承,关注史诗的纵向发展轨迹和延绵不绝的内驱力。在不同的传统中,史诗演述也有与其他仪式活动结合起来进行的,例如通过长期的田野观察和民俗生活体验,我们的学者发现彝族诺苏支系的史诗演述从来就是民间口头论辩的一个有机部分,往往发生在婚礼、葬礼和祭祖送灵的仪式上说到从集体性走向个人才艺,这对于以往的民间文艺学的学科典律一一民间叙事的“集体性”“匿名性”是一种补正。有天分的个体,对于传统的发展,具有某种特殊的作用。在今天的中国活形态史诗演述传统中,不乏这样伟大的个体,像藏族的扎巴、桑珠,柯尔克孜族的居素甫 • 玛玛依,蒙古族的琶杰、金巴扎木苏、朱乃和冉皮勒,彝族的曲莫伊诺,等等。他们都以极为鲜明的演述个性和风格,为口头传统文类的发展做出了显见的推动。而机警的学者们也都纷纷走向田野,走向民俗生活实践的体认,走向目标化的史诗艺人跟踪研究。从传承人走向受众,强调的是把史诗演述作为一个整体,作为信息传递和接受的过程进行观察的取向。受众的作用,就绝不是带着耳朵的被动的“接受器”,而是能动地参与到演述过程中,与歌手共同制造“意义”的生成和传递的不可分割的一个环节。从“他观”走向“自观”,则与学术研究主体的立场和出发点紧密相关,与本土学者的文化自觉和自我意识相关。例如,从母族文化的本体发现和母语表述的学术阐释中,学者们掌握了更为复杂的史诗文本类型,除了一般学术分类之外,还有若干属于本土知识系统的分类系统,例如藏族的伏藏文本,彝族的公/母文本和黑/白叙事等,不一而足。对一个传统的考察,如果既能从外部也能从内部进行,那我们对这种考察的深度就有了一定的信心。最后,我们说目治和耳治的时候,并不是强调对于民间叙事的“阅读”,从阅读文字记录本转向了现场聆听这样简单,而是建立口头诗学法则的努力,使人们认识到大量的口头文学现象其实需要另外的文化阐释和新的批评规则来加以鉴赏。

诚然,中国史诗学术的自我建构也逐步融人到国际化的学术对话过程中,这与一批功底较为深厚、视野较为开阔,同时又兼具跨语际研究实力的本民族史诗学人及其创造性和开放性的学术实践是密切相关的。十多年来,西方口头诗学的理论成果,民俗学“三大学派”的系统译介,以及在中国的本上化实践对我国的史诗学理论建设和学术反思与批评也起到了不可低估的作用。这批本土学者的史诗学理论思考建立在学术史反思的基础上,在若干环节已取得了令人瞩目的成绩。例如,对史诗句法的分析模型的创用,对既有文本的田野“再认证”工作模型的建立;对民间文学文本制作中的“格式化”问题及其种种弊端进行反思,进而在田野研究中归总出“五个在场”的基本学术预设和田野操作框架;对运用口头传统的理论视域重新审视古代经典,生发出新的解读和阐释,同时利用古典学的方法和成就反观活形态口头传统演述的内涵和意蕴;对特定歌手或歌手群体的长期追踪和精细描摹及隐藏其后的制度化保障;对机构工作模型和学者个人工作模型的设计和总结在音声文档的整理、收藏和数字化处理方面,建立起符合新的技术规范和学术理念的资料库和数据库工作,等等。应当特别提及的是,近些年在史诗资料学建没方面,例如,科学版本的校勘和出版方面,成绩斐然,多种资料本赢得了国际国内同行的普遍赞誉和尊重。总之,这些以传统为本的学术实践已经在国际史诗学界产生了良好的影响。

综上所述,一批以民俗学个案研究为技术路线,以口头诗学理念为参照框架的史诗传统研究成果相继面世,表明了中格局的内在理路日渐清晰起来。尤其是在田野与文本之间展开的实证研究得到提倡,且大都以厚重的文化深描和细腻的口头诗学阐释来透视社会转型时期中国少数民族的史诗传承及其囗头传播,在族群叙事传统、民俗生活实践及传承人群体的生存状态等多向性的互动考察中,建立起本土化的学术根基:(1)了解当代西方民俗学视野中如何通过田野作业和民族志表述来深究口头叙事传统的文化制度特征、现实脉络及变迁轨迹;(2)熟悉西方史诗学界研究中国史诗问题的概念工具与理论背景,了解海外史诗研究的典型个案、多学科视界融合及其口头诗学分析的思考构架和学理论证的新动向;(3)意识到了“唯有在走向田野的同时,以对民间口头文本的理解为中心,实现从书面范式、田野范式向口头范式的转换,才能真正确立民间文艺学和民俗学的学科独立地位。”这批史诗研究成果,可以说已经实现了几个方面的学术转型:(1)以何谓“口头性”和“文本性”的问题意识为导向,突破了以书面文本为参照框架的文学研究模式;(2)以“史诗传统”而非“一部史诗作品”为口头叙事研究的基本立场,突破了前苏联民间文艺学影响下的历史研究模式;(3)以口头诗学和程式句法分析为阐释框架,突破了西方史诗学者在中国史诗文本解析中一直偏爱的故事学结构或功能研究;4)以“自下而上”的学术路线,从传承人、受众、社区,乃至传承人家族的“元叙事”与研究者的田野直接经验抽绎出学理性的阐释,改变了既往田野作业中过分倚重文本搜集而忽略演述语境和社会情境的种种偏颇,推动了从田野作业到田野研究的观念更新。这里值得一提的是,本土学者的努力,让我们这个学术共同体从西方理论的“消费者”转变成本土理论的“生产者”有了可能。例如,从对话关系到话语系统,从田野研究到文本制作,我们的学者已经在本土化实践中产生了学术自觉。一方面,通过迻译和转换西方口头诗学的基本概念,结合本土口头知识的分类体系和民间叙事语汇的传统表述单元,提炼中国史诗研究的术语系统和概念工具,以契合国际学术对话与民族志叙事阐释的双向要求;另一方面,在方法论上对史诗传统的田野研究流程、民俗学意义上的“证据提供”和文本制作等问题作出了可资操作的学理性归总。毋庸置疑,这些思考是在西方口头诗学的前沿成果与本土化的学术互动中应运而生的,并将随着史诗学术的深拓,而获得更为普泛的阐释意义,并继续对相邻学科,产生这样那样的影响。

余论:朝向21世纪的中国史诗学术之反思

江格尔的宝木巴地方

是幸福的人间天堂

那里的人们永葆青春

永远像二十五岁的青年

不会衰老,不会死亡……

一一蒙古史诗《江格尔》之序诗

中国囗传史诗蕴藏之丰富、样式之繁复、形态之多样、传承之悠久,在当今世界上都是少有的。史诗演唱艺人是口承史诗的传承者和传播者,也是史诗的创作者和保存者。但是,由于人力物力资源的限制,由于某些不能挽回的时间损失,我们不得不与许多口头传统的伟大歌手和杰出艺人失之交臂,无从聆听那些传唱了千百年的民间口头文化遗产。随着中国现代化进程与西部开发步伐的加快,口承史诗面临着巨大的冲击,史诗演唱艺人的人数也在锐减。目前,中国能够演唱三大史诗的艺人大多年迈体弱,面临“人亡歌息”的危境。在民间还有许许多多才华横溢的史诗传承人,由于种种原因,他们演唱的史诗尚未得到记录,其中一些艺人已经去世,史诗传承也面临着断代的危险,如果不及时抢救,许多传承千百年的民族史诗,会随着他们的去世而永远消失,造成民族文化难以弥补的损失。因此,史诗传统的保护、史诗歌手的扶助、史诗文本的抢救和史诗研究的推进都刻不容缓。

加 • 朱乃

史诗往往是一个民族精神的载体,是民族文学生生不息的源头活水。1994年在美国出版的《传统史诗百科全书》收录了全球范围内近1500种史诗。依我看,这是个很保守的和不全面的统计。据悉光是近邻越南的史诗传承就相当丰富可观,尚且不大为外界所知。非洲史诗传统的研究,仅局限在数个区域之内。我国的史诗普查工作,也没有完结。等到比较完整的资料收集上来后,大家一定会对中国史诗蕴藏量之丰富大为惊叹的。然而,诚如钟敬文先生在世纪之交时曾指出的那样:“迄今为止,我们确实在资料学的广泛收辑和某些专题的研讨上有了相当的积累,但同时在理论上的整体探究还不够系统和深人,而恰恰是在这里,我们是可以继续出成绩的:尤其是因为我们近二三十年来将工作重心主要放到了搜集、记录、整理和出版等基础环节方面,研究工作也较多地集中在具体作品的层面上,尚缺少纵向横向的联系与宏通的思考,这就限制了理论研究的视野,造成我们对中国史诗的观感上带有‘见木不见林’的缺陷。不改变这种状况,将会迟滞整个中国史诗学的学科建设步伐。”

应当承认,史诗学术事业在近几年的发展不尽如人意,尤其是在国际史诗学术格局中去考量的话,我们存在的问题依然不少。概括起来,包括这么几个方面:传承人方面,我们对全国范围内的史诗歌手和演述人状况的普查还未完成;对传承人类型、谱系和分布也就尚未形成更系统、更深人的描述与分析;定向跟踪的传承人数量和档案建设离学科要求还有相当的距离。文本方面,在既有的校勘、迻译、保存、出版和阐释等环节上,可以改进的余地还很大;对口头文本的采集、誊录、转写需要从田野研究、民俗学的文本制作观念及其工作模型上进行更为自觉的反思和经验积累。理论建设方面,我们已经做出的规律性探讨和学理阐发,与我国史诗传统的多样性还不相称;跨文化谱型、多形态资源的描述和阐释还远没有到位;对中国三大类型及其亚类型(比如创世史诗中的洪水史诗)的史诗传统,尚未进行科学的理论界定和类型阐释;在概念工具、术语系统、理论方法论和研究范式的抽绎和提升上体系化程度还不够。学术格局方面,南北史诗研究的力量分布不均匀,个案研究的发展势头要远远超过综合性、全局性的宏观把握;我们的史诗学术梯队建设和跨语际的专业人才培养,离我们设定的目标还比较遥远。学科制度化建设方面,在田野基地、数字化建档、信息共享、资源整合、协作机制、学位教育、国际交流等层面仍有大量工作要做。史诗学术共同体的形成还需破除学科壁垒,进一步加强民俗学、民间文艺学、民族文学与古典学、语言学、人类学之间的对话与交流,方能开放视野,兼容并蓄,真正实现学术范式的转换。

诚然,中国史诗学建设是一个长期的系统工程,面临着诸多的挑战。在国际史诗学术的格局中,怎样才能更多地发出中国学人的“声音”,怎样才能让更多的各民族传承人在史诗传统的文化生态系统中得以维系和赓续,让中国史诗多样性的复调之歌“不会衰老,不会死亡”,我们确实需要进一步去“追问”,也要去积极地“回答”这种追问。

文章来源:《中国社会科学院文学研究所学刊》(2008年),第1—39页

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛