点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

内容提要

鲁迅最早提倡搜集歌谣,还对北大歌谣运动给予了关注和支持;他用反讽和戏拟的方式创作了风格独特的“歌谣诗”,并且从功能论、阶级论和国民性的角度探讨歌谣的价值;不仅如此,鲁迅的歌谣文艺观还是其马克思主义理论立场同中国现实相结合的体现。可以说鲁迅是北大歌谣运动中一个模糊而又巨大的背影,既是歌谣事业的先行者,又是独行者和旁观者,其歌谣文艺实践带有鲜明而独特的“鲁迅印记”。

关键词

鲁迅;歌谣运动;马克思主义文论

鲁迅与歌谣的关系,在现当代文学和民间文学领域都是一个较少被论及的话题。一方面因为鲁迅的主要成就在于小说和杂文,歌谣并不是一个值得重视的角度,并且它在鲁迅的文学活动中不占突出地位。另一方面,从民间文学研究的视角来看,人们大多把“民间文学”作为一个整体,考察论证民间故事、民间戏曲等对鲁迅文学内容和语言风格的影响。实际上,鲁迅与歌谣之间的关系虽然隐蔽但却十分值得探讨。第一,鲁迅和周作人在现代文学史上最早提倡搜集整理民间歌谣,这一举动比北大歌谣运动早了五年,甚至有人说歌谣运动是响应了鲁迅的号召(详见下文)。第二,歌谣运动发起之后,鲁迅对歌谣征集和研究事业十分关注,并以实际行动表示了支持。第三,鲁迅虽未把歌谣化的新诗作为自己诗歌创作的主要方向,但他以戏拟和反讽的方式创作的“歌谣诗”,创造性地开拓了歌谣化新诗的文化政治功能。第四,鲁迅围绕歌谣所阐发的文艺观不仅丰富了歌谣理论,还显示出其对马克思主义文艺理论的吸收与运用。在此意义上,梳理和思考鲁迅与歌谣的关系就十分必要。对这一问题的研究不仅能够为探究鲁迅的文学创作和文艺观提供一个特殊的视角,也有助于我们理解“歌谣”这一民间文学资源对于 20 世纪中国文学现代发展转型的重要作用。

一 对歌谣运动的启发与支持

1918年2月,沈尹默、刘半农、钱玄同、沈兼士发起了北京大学征集歌谣运动。这场运动得到了北大校长蔡元培的支持,还吸引了一大批知识分子参与,如周作人、顾颉刚、钟敬文、常惠、胡适、台静农、李长之、朱光潜、朱自清等。他们搜集歌谣、成立学会、创办《歌谣》周刊、出版研究专著以及各省歌谣集,并尝试将歌谣融入文学创作,形成了一个影响广泛、风气独特的文化共同体。北大歌谣运动不仅是中国现代民间文学和民俗学的开端,更为中国文学美学的现代发展转向奠定了重要的基础。鲁迅虽然并未踊跃地参与其中,成为运动的主要成员,但却与歌谣运动有着特殊的密切关系。

一方面,鲁迅最早提议整理和研究歌谣,并在一定程度上启发了北大歌谣运动的发生和发展走向。他于 1913 年 2 月在教育部《编纂处月刊》第1卷第1期上发表的《拟播布美术意见书》(以下简称《意见书》)里写道:“当立国民文术研究会,以理各地歌谣、俚谚、传说、童话等。详其意义,辨其特性,又发挥而光大之,并以辅翼教育。”这一提议比歌谣运动提早了五年,虽然在当时并未产生多少影响,但至少可以看出歌谣及其他民间文艺很早便已引起了鲁迅的重视,可以说鲁迅是歌谣征集事业的先行者。鲁迅是受蔡元培之邀就职于教育部的,而后来歌谣运动发起时,蔡元培又恰担任北大校长。我们不知道蔡元培支持歌谣运动的发起是否受到了鲁迅的影响,但按歌谣运动主要负责人常惠的回忆,北大的歌谣征集活动和后来的《歌谣汇编》《歌谣选录》等计划,直接原因是为了将来的二十五周年校庆,但深层原因则是受鲁迅《意见书》的启发。可以说“北大征集歌谣就是响应鲁迅先生的号召而来的”。此外,鲁迅与刘半农、沈尹默、钱玄同、常惠等人私交密切,他积极提倡搜集和研究民间文艺,对他们影响很大,也间接影响了后来《歌谣》周刊的编辑和歌谣运动的发展。不仅如此,歌谣征集活动的开展也很受鲁迅的关注。据台静农回忆,“每当鲁迅先生来校时,便向他问及周刊的情况”,并且建议“歌谣已经引起大多数的青年注意,可将内容扩大到民间风俗与故事”。我们知道,歌谣运动后来的重心逐渐转向了民俗学和民间文学研究,而这一转向不仅有周作人、常惠、顾颉刚、钟敬文等人的推动,也在一定程度上受到了鲁迅的引导和启发。

需要说明的是,鲁迅对民间歌谣的关注并非是个人偏爱或者灵光一闪,而是其民俗学思想的一部分。这里我们不妨把周氏兄弟民俗学思想的发端作为一个整体来看。鲁迅、周作人均有留学日本的经历,并同样受到了日本民俗学鼻祖柳田国男的《远野物语》和《乡土研究》等书刊的影响。如上文所示,鲁迅最早提倡搜集歌谣,是将其作为“国民文术”,而国民文术所包含的歌谣、俚谚、传说、童话等显然都是民俗学的研究对象;1914年,时任绍兴县教育会会长的周作人在《绍兴县教育会月刊》发表了征求绍兴儿歌童话的启事,也提出:“作人今欲采集儿歌童话,录为一编,以存越国土风之特色,为民俗研究、儿童教育之资材……第兹事体繁重,非一人才力所能及,尚希当世方闻之士,举其所知,曲赐教益,得以有成,实为大幸。”可见周作人征集儿歌童话的目的,也是为“民俗研究”服务。因此可以说,周氏兄弟的民俗学思想和民间文艺观,使得他们能够比北大歌谣运动更早地提出搜集歌谣的主张,而这一主张又或隐或显地影响了北大歌谣运动的发生和走向。民俗学知识和理念之所以能够得到周氏兄弟的推崇,有着多方面的原因:这一选择既是对新文化运动的白话文学观和民众价值观的响应,又受到了当时思想界“改造国民性”“重建民族精神”主张的影响,也与周氏兄弟的成长求学经历以及民间文化素养有关。可以说,民俗学思想的启迪,使周氏兄弟首先将目光转向了以歌谣为代表的民间文艺资源,而这些民间文艺资源独特的中国经验或民族经验,反过来又推动了中国本土民俗学和民间文学的自觉与个性——歌谣运动正是这一双向过程的结果。当然,在周氏兄弟中周作人对中国民俗学的发展做出了巨大贡献,但鲁迅最早提倡搜集整理歌谣以资研究“国民文术”。

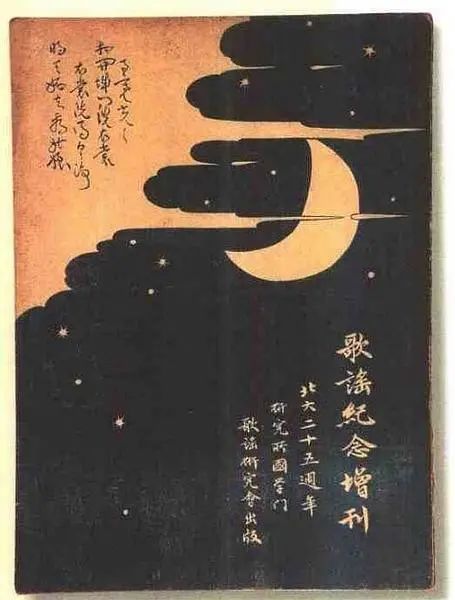

另一方面,鲁迅与歌谣运动的关系还体现在,他虽然并未参与到歌谣运动的具体工作之中,但仍然支持并密切关注着歌谣事业。对此钟敬文曾回顾道:“当时他大概忙于《中国小说史略》,写杂文及译述文学作品等工作,但他关心这方面的学术活动,并给予助力。”周作人也说鲁迅对自己的歌谣搜集工作特别支持,还把他从朋友处听到的地方儿歌抄录下来寄给自己做参考。1923年,为纪念北京大学二十五周年校庆以及《歌谣》周刊创刊一周年,《歌谣》周刊编印了一期《歌谣纪念增刊》。鲁迅应邀为增刊设计封面,他还指定沈尹默为封面题字。增刊共八张,因为其中一张是有关月亮的歌谣,所以鲁迅设计的封面以弯月为主,配以白云和星星,背景则是天蓝色。封面左上角的白云中是沈尹默题字的歌谣:“月亮光光/打开城门洗衣裳/衣裳洗得白白净/明天好去看姑娘。”据常惠回忆,“因北大印刷厂没有锌版,只好由刻字工人木刻,精神可就与原稿差多了”,但我们仍能看到鲁迅设计封面的精美与独特。有学者甚至对鲁迅设计的封面做出过这样的解读:“如果说这轮弯月寄寓着民间文学为新文学的夜空带来明亮,那么那些无数隐约的星斗就是下层民众的智慧之光。这其中一定倾注有鲁迅的热切希望。”我们不能肯定鲁迅在设计封面时是否有如此的寓意和寄托,但在他的文艺主张和文学创作中,确实体现出对民间文学的偏爱和倚重,而歌谣则是这种关联的一个重要切入点和着力点。

鲁迅并未在《歌谣》上发表文章为歌谣的价值张目,仅在《歌谣》第1卷第87期发表了一篇与刘策奇的通讯,针对刘策奇在第 85 期的《明贤遗歌》一文中提到的《击筑遗音》,鲁迅提出了几则文献供作者参考。通讯全文如下:

策奇先生:

您在《砭群》上所见的《击筑遗音》,就是《万古愁曲》,叶德辉有刻本,题“昆山归庄玄恭”著,在《双梅景暗丛书》中。但删节太多,即如指尺孔老二的一段,即完全没有。又《识小录》(在商务印书馆的《涵芬楼秘笈》第一集内)卷四末尾,亦有这歌,云“不知何人作”,而文颇完具,但与叶刻本字句多异,且有彼详而此略的。《砭群》上的几段,与两本的字句又有不同,大约出于别一抄本的了。知道先生留心此道,聊举所见以备参考。

鲁迅 四月八日

鲁迅写信的对象刘策奇当时只是广西象县的一名小学教员,没有太大名气且与他并不相识,鲁迅还比他年长十多岁。然而鲁迅用语谦逊,给出的建议也十分详细用心。从这个细节中,我们不仅可以看出鲁迅对《歌谣》周刊的关注,也可看到他对歌谣事业的支持和对歌谣研究者的肯定与帮助。

二 模仿歌谣的诗歌创作

模仿歌谣的新诗创作在20世纪20年代前后是一股新兴的文学潮流,以刘半农、刘大白、俞平伯等人为代表。他们试图把民间歌谣自由自然的表达方式以及口语化和方言俚语化的形式融入新诗创作中,并且多描写乡野民间或市井大众的日常生活世界。然而这一尝试并未取得成功,反而遭到了诸多批评与质疑。如闻一多谈及俞平伯的《冬夜》时,便批评道:“我很怀疑诗神所踏入的不是一条迷途,所以更不忍不厉颜正色,唤他赶早回头。这条迷途便是那畸形的滥觞的民众艺术。”苏雪林也认为刘半农的《扬鞭集》虽然“无一不生动佳妙”,但却是“不可无一,不能有二”,因为民间歌谣“粗俗幼稚,简单浅陋,达不出细腻曲折的思想,表不出高尚优美的感情,不能叫做文学”。这种对歌谣化新诗的否定是不难理解的,一方面因为当时中国诗坛占主流的是浪漫主义、唯美主义、象征主义等西化诗风,追求形式的精致华丽和情感的真挚强烈;另一方面歌谣化的新诗本身也确实难以符合文学知识分子的精英审美趣味。然而值得我们注意的是,鲁迅同样尝试模仿歌谣的新诗,却走出了一条与刘半农、俞平伯等人截然不同的道路。

鲁迅模仿歌谣的诗歌作品有《好东西歌》《南京民谣》《公民科歌》《我的失恋》等。与刘半农式的歌谣化新诗不同的是,鲁迅的“歌谣诗”往往并不是为了语言创新,而是发挥其戏拟、调侃和讽刺的作用,从而产生了意想不到的叙事和抒情效果。如《好东西歌》:

南边整天开大会,

北边忽地起烽烟。

北人逃难南人嚷,

请愿打电闹连天。

还有你骂我来我骂你,

说得自己蜜样甜。

文的笑道岳飞假,

武的却云秦桧奸。

相骂声中失土地,

相骂声中捐铜钱。

失了土地捐过钱,

喊声骂声也寂然。

文的牙齿痛,

武的上温泉,

后来知道谁也不是岳飞或秦桧,

声明误解释前嫌。

大家都是好东西,

终于聚首一堂来吸雪茄烟。

不用做过多的解释或背景交代,仅仅从字面上我们就能看到一幅国民政府置社会民族安危于不顾,表面大义凛然,实则争权夺利、相互勾结的荒诞漫画。而这幅漫画的勾勒,离不开歌谣这种自由、轻快和诙谐文学表达方式。再如《我的失恋——拟古的新打油诗》:

我的所爱在山腰;

想去寻她山太高,

低头无法泪沾袍。

爱人赠我百蝶巾;

回她什么:猫头鹰。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我心惊。

我的所爱在闹市;

想去寻她人拥挤,

仰头无法泪沾耳。

爱人赠我双燕图,

回她什么:冰糖葫芦。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我糊涂。

我的所爱在河滨;

想去寻她河水深,

歪头无法泪沾襟。

爱人赠我金表索;

回她什么:发汗药。

从此翻脸不理我,

不知何故兮使我神经衰弱。

我的所爱在豪家;

想去寻她兮没有汽车,

摇头无法泪如麻。

爱人赠我玫瑰花;

回她什么:赤练蛇。

从此翻脸不理我,

不知何故兮——由她去罢。

据作者所言,这首诗是为了讽刺当时盛行的“失恋诗”。在《三闲集·我和〈语丝〉的始终》一文中,鲁迅也提到,是因为有感于当时“阿呀阿唷,我要死了”之类的失恋诗横行,因此“故意做一首用‘由她去罢’收场的东西,开开玩笑的”。该诗副标题是“拟古的新打油诗”,拟古是指模仿了东汉张衡的《四愁诗》。然而与原诗对比我们便可发现,《我的失恋》的拟古绝不是认真模仿,而是一种“戏仿”。鲁迅的诗并没有严肃真挚的情感和典雅精致的语言,而是在形式对应的基础上,通过歌谣化的句式变化和日常生活意象(如猫头鹰、冰糖葫芦、发汗药、赤练蛇),将爱情的优美和缠绵悱恻解构为世俗生活的调侃诙谐。“不知何故兮使我神经衰弱”“不知何故兮——由她去罢”这种半文半白且带有转折的表达,更有一种诙谐的讽刺意味——不仅讽刺了当时为爱情无限伤怀无病呻吟的现象,甚至连同古体诗所代表的传统文化和文本形态也遭到了戏拟和讽刺。

读鲁迅的此类诗歌如同浏览一幅幅世态人情的漫画,虽然这类作品数量并不太多,但它们却如其杂文一样发挥着讽刺调侃和解构的功能。而且歌谣浅白自由的形式和朗朗上口的音韵,更加能把讽刺内容的滑稽可笑和作者的嬉笑怒骂之情淋漓尽致地表现出来。在此意义上可以说,鲁迅拓展了歌谣化新诗的方向和内涵,使我们看到了歌谣对新诗实践的另一个层面的启发和影响——歌谣的积极意义绝不仅仅在于语言形式和内容主题方面,更是一种文化的抵抗、消解与价值革新。通过模仿、戏拟和化用,鲁迅把歌谣作为民间诙谐文化的狂欢化特质融入到了现代诗歌之中,而其内容却直指社会现实,形成了一种表面调侃、背后却带有深刻文化政治意味的“有韵的杂文”。

三 歌谣文艺观

在北大歌谣运动中,已经有很多研究者对歌谣的文艺价值问题进行了阐发,例如刘半农、常惠等人倾向于从“文艺的”角度看待歌谣,认为这是最好的文学范本;周作人更倾向于从“学术的”角度看待歌谣,将其作为民俗学研究的材料;胡适、梁实秋等人认为歌谣最大的价值在于替中国文学扩大范围,为新诗改革提供启发;而朱光潜则从歌谣的形式美学角度出发,认为民间口头艺术也遵循固定的传统和形式原则,以此为借鉴,“我们的新诗改革不能完全抛弃传统”;顾颉刚、钟敬文等人也探讨过歌谣的比兴、双关等技巧。鲁迅的歌谣文艺观与以上观点有所不同,他并没有着力探讨歌谣的文学价值,而是更重视从功能的角度分析歌谣,如歌谣的文学功能、语言功能、文化功能、阶级功能等,同时坚持以批判反思的立场审视歌谣,并且将他对马克思主义文论的吸收融入其中,形成了自己独特的歌谣文艺观。

(一)对歌谣文学功能与价值的探讨

鲁迅首先从实用性的角度探讨了歌谣的作用,为文学的起源和发展问题提供了一种解释。“有史以前的人们,虽然劳动也唱歌,求爱也唱歌,他却并不起草,或者留稿子,因为他做梦也想不到卖诗稿,编全集,而且那时的社会里,也没有报馆和书铺子,文字毫无用处。”歌谣作为文字发明之前的口头艺术,直接作用是为了满足人们劳动、求爱等需要,而不是作为今天意义上的“文学”来雕琢字句和编辑出版。他关于“杭育杭育派”的比喻同样说明了文学创作先于文字。可以说从歌谣的角度来看,文学起源于日常生活的实际用途,而文字发明以后,逐渐成了士大夫的特权和专属,因此具有了“尊严性”和“神秘性”,并且开始与大众的日常生活相隔绝。鲁迅不仅批判了士大夫文学的弊病,更通过强调歌谣的实用性功能,为新文学紧贴社会现实、回归民众日常生活提供了借鉴。

鲁迅还注意到了俗文学对雅文学的影响启发,以及雅文学对俗文学的改写。在谈及《九歌》时他指出,《九歌》虽然是屈原受民间的祭祀和歌谣的启发所作,但风格“绮靡杳渺”,与其他作品有很大不同,一定是受到了特殊地域和语言风格的影响。“俗歌俚句,非不可沾溉词人,句不拘于四言,圣不限于尧舜,盖荆楚之常习,其所由来者远矣。”在鲁迅看来,正是楚地歌谣在形式和内容上的特殊性影响了作者,才使《九歌》有了别具一格的风貌。另一方面,歌谣作为俗文学一旦被文人记录下来,难免会改变样貌。鲁迅举到了汉代民间歌谣《淮南王歌》的例子,指出同一地方的同一首歌,在《汉书》和《前汉纪》中的记录就不一样。他随后又谈到魏晋的《子夜歌》和《读曲歌》、唐代的《竹枝词》和《柳枝词》等,这些作品原本都是无名氏之作,经过文人的采录和润色后,“流传是流传了,但可惜的是一定失去了许多本来面目”。俗文学能够孕育雅文学,雅文学则又能够改写和反作用于俗文学。鲁迅探讨这种雅俗文学的交互关系,既充分肯定了俗文学的基础性地位,又是在为现代的白话文学和语言的革新运动张目。

此外,以歌谣为出发点,鲁迅充分肯定了口传文学的价值与特质。现在仍然广泛流传的民谣、山歌、渔歌、童话、传说故事等,在鲁迅看来都值得肯定和尊重,它们都是“不识字的诗人”“不识字的小说家”的作品。这些作品流传的范围不广又容易消失,但“偶有一点为文人所见,往往倒吃惊,吸入自己的作品中”,这不仅有利于文人自己的写作,还能够作为“旧文学衰颓”时的养料,以促成新的转变。他在与文人创作的比较中概括了口传文学的特点:“不识字的作家虽然不及文人的细腻,但他却刚健,清新。”鲁迅对以歌谣为代表的口传文学的价值的探讨并不太多,且重点是从功能和实用性的角度出发,这一方面见出了鲁迅对于当时的歌谣搜集和研究事业的支持,同时也反映了鲁迅歌谣立场的特殊性。

(二)通过歌谣反观国民性,借以批判现实

北大歌谣运动发起的一个重要背景,就是对民间的重视,对被压抑在社会底层的平民大众的解放和赞美。然而知识分子转向民间也很容易受到情感和时代思潮的影响,过度崇拜平民,导致对歌谣的期待和评价过高。当时的许多歌谣研究者都认为歌谣是最好的文学范本,又是民族心声和民众心情的真实流露。与歌谣运动的这种倾向不同的是,鲁迅更多关注歌谣反映出的国民劣根性。例如1928年4月10日的《申报》刊登了一则纪事:南京近日发现一种无稽的谣传,据说总理墓(即孙中山之墓)即将竣工之时,“石匠有摄收幼童灵魂,以合龙口之举”,一时间以讹传讹,人心惶惶。市民纷纷令自己的儿童左肩悬挂红布,上面写着四句歌诀来避险。歌诀大约有三种:

(1)人来叫我魂,自叫自当承。叫人叫不着,自己顶石坟。

(2)石叫石和尚,自叫自当承。急早回家转,免去顶坟坛。

(3)你造中山墓,与我何相干?一叫魂不去,再叫自承担。

在鲁迅看来,这三首歌谣虽然每首只有寥寥二十个字,但却淋漓尽致地反映出市民与革命政府的关系以及对于革命者的态度。因此鲁迅指出,这句歌谣“则竟包括了许多革命者的传记和一部中国革命的历史”,此歌谣不仅反映了现实的黑暗以及革命的渺茫,更提醒“革命文学家”不能自欺欺人,应该正视这黑暗的“现实的现代”。鲁迅的这一态度,对20世纪20年代末 30 年代初的革命文学和社会现实都具有深刻的启示意义。可以说,鲁迅更习惯用冷眼旁观或者理性的态度审视歌谣,既不把它看作古代“观诗知政”的民意载体,也没有陷入对于歌谣作为“国民心声”的投射的盲目赞美之中,而是将歌谣作为他批判社会现实、审视和剖析国民性的最为有力的切入点。

(三)从阶级的角度理解歌谣

一般认为,歌谣是底层民间的文艺,因此很自然地代表着民众的声音。而鲁迅则不仅从中窥见了国民的劣根性,还提示我们不能简单地将歌谣看作平民文艺,而是应该注意到其潜在的阶级属性:

平民所唱的山歌野曲,现在也有人写下来,以为是平民之音了,因为是老百姓所唱。但他们间接受古书的影响很大,他们对于乡下的绅士有田三千亩,佩服得不得了,每每拿绅士的思想,做自己的思想,绅士们惯吟五言诗,七言诗,因此他们所唱的山歌野曲,大半也是五言或七言。这是就格律而言,还有构思取意,也是很陈腐的,不能称是真正的平民文学。

鲁迅在这里实际上触及了一个十分重要的问题,即文艺背后的文化之间的交互关系。歌谣作为下层文化或者说小传统文化,与作为主导文化或者说大传统文化的绅士思想之间是一种不平等的关系,歌谣并非是绝对自由主动的,它十分容易受到大传统文化的影响,这种影响不是强制的而是自愿自发的,这也正是主导意识形态的隐蔽和强大之处。我们往往容易注意歌谣对于文人的影响和启发,理想化地认为歌谣是平民文艺的自由“飞地”,却忽视了歌谣被主导文化、精英文化的浸染和裹挟。因此鲁迅从平民和绅士的对立出发,指出了歌谣在文本形态和构思取意方面的“非平民性”,不啻为一种深刻独到的视角。在另一篇文章中,他对“谚语”的分析同样持此观点:

粗略的一想,谚语固然好像一时代一国民的意思的结晶,但其实,却不过是一部分的人们的意思。现在就以“各人自扫门前雪,莫管他家瓦上霜”来做例子罢,这乃是被压迫者们的格言,教人要奉公,纳税,输捐,安分,不可怠慢,不可不平,尤其是不要管闲事;而压迫者是不算在内的。某一种人,一定只有这某一种人的思想和眼光,不能越出他本阶级之外。说起来,好像又在提倡什么犯讳的阶级了,然而事实是如此的。谣谚并非全国民的意思,就是为了这缘故。

鲁迅指出,谚语并不能代表整体的“国民”,因为这样一来就掩藏了它背后的阶级关系。同理,歌谣也不能代表全部民众,而且即使能够代表民众也不一定就值得肯定,它同样可能暗含着被压迫者和压迫者的不平等关系,从而成为某种社会秩序的附属。在此意义上,歌谣不仅不是革命的武器,反而可能成为革命的战场,是首先应当反思、批判和改造的对象。这里需要说明的是,鲁迅以阶级的观点分析歌谣,并非是对歌谣及其所代表的民众的完全否定,而是针对知识阶层的。因为当时的知识阶层或者意识不到阶级问题的重要性,如鲁迅在《文学的阶级性》《现今的新文学的概观》《“硬译”与文学的阶级性》等文章中指斥的那样,或者受当时社会思潮的影响,对集团和民众盲目崇拜,从而过度推崇平民文艺。可以说,鲁迅把阶级视角引入对歌谣、谚语等平民文艺的分析之中,有利于建设更为健康理性同时又更具有革命性的平民文艺观。

需要补充和强调的是,鲁迅对于歌谣的见解,与他受马克思主义文艺理论的影响密不可分。1920年代以来,鲁迅积极参与翻译和介绍马克思主义文艺理论,包括托洛茨基的《文学与革命》、普列汉诺夫的《艺术论》、卢那察尔斯基的《艺术论》《文学与批评》、布哈林的《苏维埃联邦从Maxim Gorky期待着什么?》以及有关苏联文艺政策的文件汇集《苏俄的文艺政策》等等,还为任国桢辑译的《苏俄的文艺论战》撰写了“前记”,并且撰写了一批具有马克思主义文论立场的文章。通过与马克思主义文艺理论的广泛接触,鲁迅对文学与阶级性、文学与社会、文学与革命以及文学的自律性等问题有了更加深刻的理解。鲁迅独特的歌谣观正是其马克思主义理论立场同中国的文艺实践相结合的体现。他一方面能够认识到歌谣的重要价值,充分肯定其文学性和平民立场,同时又没有简单地一味赞美和推崇歌谣,而是从雅文学与俗文学的比较中凸显歌谣的特质,从现实主义的批判立场指斥歌谣中反映的国民劣根性,并从阶级的视角分析思考歌谣的非平民化问题,从而形成了理性、辩证又充满革命精神和批判立场的歌谣文艺观。

结语

通过梳理鲁迅与北大歌谣运动的关系、鲁迅模仿歌谣的新诗创作,以及鲁迅的歌谣文艺观,可以发现鲁迅与歌谣之间有着十分密切的联系。特别是当我们以北大歌谣运动为背景和参照时,更能看到鲁迅对歌谣事业的贡献以及他对歌谣问题的独特理解。可以说,鲁迅是歌谣事业的先行者,他开搜集歌谣主张之先河,并对北大歌谣运动给予了关注和支持;而无论是他用反讽和戏拟的方式创作“歌谣诗”,还是以功能论、阶级论的角度看待歌谣,或者从中反观国民性,都显示出区别于当时其他歌谣研究者的鲜明的“鲁迅印记”。在此意义上我们可以说鲁迅是北大歌谣运动中的一个模糊而又巨大的背影,他既投身于其中又始终与其保持一定的距离,一方面积极吸收民间歌谣的丰富养分,同时又如独行者或旁观者般清醒地对待这一对象。在这一过程中,我们很难说是鲁迅借用了歌谣,还是歌谣启发和影响了鲁迅,但歌谣的确可以看作推动鲁迅文学创作和文艺观走向成熟并且呈现出特殊风貌的有力支点。不仅如此,以鲁迅为个案,我们也可以更好地理解歌谣对于 20 世纪早期中国文学美学现代发展转型的重要作用和潜在影响。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2021年第1期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛