点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

内容提要

清末至日据期,在台湾地区歌仔册的男性话语秩序里,女性鲜活的生命形态受到钳制,她们陷入“不成恶妓、必为良奴”的窄巷中。吊诡的是,在当时台湾地区儒风不振,“歌仔仙”们学识不高的社会现实中,歌仔册却担当了封建道统的捍卫者职责,建构起对庶民女子的道德约束与性别想象。这里耦合着官方与民间微妙的关系譬喻:作为怀揣悲情的文化遗民,歌仔册消化、整合了官方的统治欲望与伦理预期,进而呈现出伪善的“劝世”话语。廊清庶民叙事集体无意识的幻象与迷雾,是对那段离乱岁月里历史留白的关切,也是对官方记录的一种充盈。

关键词

歌仔册;中国台湾;女性书写

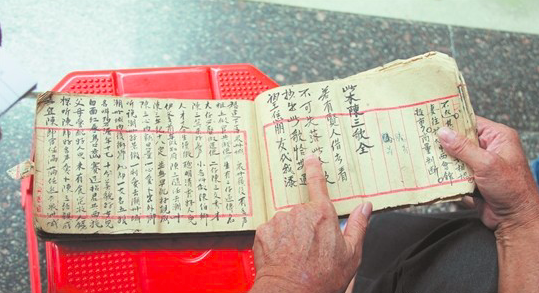

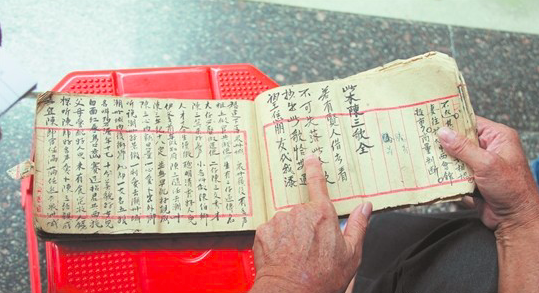

自清代道光年间起,在中国的海峡两岸流传着一种有词无谱的俗曲唱本,俗称“歌仔册”。它多为七言形式,四句为一葩,可连缀至数百句而成为句尾押韵的韵文,是中国讲唱文学的一条支脉。它远溯汉唐、历经宋元、下逮明清,绵延盛行于大陆闽南语地区与台湾地区,被台湾学者郭立诚认为是“上承敦煌变文、下继宋元讲唱”的民间文学瑰宝。歌仔册以方言韵调别致的语言底色,涵纳了中国民间故事、历史传说、时事新闻、劝世教化等广博宽泛的内容,淋漓尽致地演绎出两岸先民在礼俗、历史、文化、社会、经济等方面的记忆和在场,是中国俗文学的珍贵典藏。

歌仔册虽肇始于大陆闽南地域,但是广泛流播于一海之隔的台湾地区,它在台湾生根、淬炼,并成长为台湾本地艺术的一种古老旗帜和代言。尤其是 1932 年“一·二八事变”之后,国民党政府下令物资禁运台湾,致使大陆歌仔册的货源中断,台湾的书局与印刷社开始争相大量出版、编录歌仔册。20 世纪 30 年代成为台湾歌仔册的盛行期,期间出版的歌仔册沉潜了那一独特年代台湾的风土人情与政治历史烟云。“在文学史及台湾文学的研究上,若只有采计宦游人士所著的诗文,忽视这些散落民间的台湾歌谣,未免有以偏概全之失……补上这段由俗文学而雅文学的演进历程,亦可使台湾文学的发展得到更清晰的脉络。”歌仔册作为一种与知识精英阶层相对的村坊里巷、俚语俗调的庶民文学,它以不受庙堂束缚的升斗小民率性和拙朴的眼光,真实记载了彼时的社会阵痛、历史变革与文化激荡。

一、男权话语下的女性书写:

“恶妓”与“良奴”的角色设置

歌仔册作为坊间流传的文学样式,其编撰者姓名大多含糊其辞、语焉不详,尤其是大陆早年编撰的歌仔册,其编者之名宛若戏言。有些编者姓名嵌入歌词首尾,如福建清刊本《戏箱歌》:“借问只歌谁人编,正是漳州摆彬仙。”清宣统二年(1910)《最新陈办歌》:“借问此歌谁人编,正是厦门敕桃仙。”厦门会文堂书局石印《新刻过番歌》:“借问此歌谁人编,正是南安唱瓜仙。”无论是“摆彬仙”“敕桃仙”“唱瓜仙”,显然都是游戏之名,因为闽南语的“玩耍”,写成白话便是“敕桃”;闽南语的“唱歌”,写成白话,便是“唱瓜”。所以,“敕桃仙”便是玩耍之人;“唱瓜仙”便是唱歌之人。此外,也有部分歌仔册编者之名是刻印在封面上,如厦门会文堂书局石印《最新张绣英林无宜相褒歌》在封面右侧上方印刻着:“南安清风阁游客抄录”;厦门会文堂书局石印《新刻金姑看羊刘永新歌》在封面右侧上方印刻着:“南安江湖客辑编石印于鹭江”。这里无论是“敕桃仙”“唱瓜仙”,还是“清风阁游客”“江湖客”,显然都是男性的尊号,可以大致推证这些歌仔册的编撰者多为男性。

而台湾地区坊间发行的歌仔册则一般“编者大都有姓名可考”。如被誉为编写歌仔为台湾之冠的梁松林,台北万华人氏,他编写的《三伯英台歌》长达55集;宋阿食,基隆人氏,擅长在相褒歌对答中透露姓名:“男:宋朝时代个时存,名姓我共汝回文,倚门提督个身份,号做出手大将军。女:听汝块广有影即,不着都也无犯力,照此意汝共汝拆,就是号作宋阿食”;此外,还有基隆的宋文和,凰山的王贤德,大甲的林汉璋、林达标,彰化的洪尊明,台北的王秋荣、黄福,基隆的廖永成,石碇的陈月清等。这些台湾歌仔册的编撰者多为男性。

因而,两岸歌仔册文本在有意无意间几乎建立了一种男性话语的叙事秩序,在这种男性中心意识形态的主宰下,歌仔册中的女性形象普遍呈露出一种畸形的“模块化”角色设置,即“良奴”与“恶妓”。“良奴”由女德规范下备受窒息的“节妇”与“怨妻”组成,她们在男性世界里渺小、微弱,通过一味地驯服、隐忍、克制与受屈获得男权体制的认可;“恶妓”则被构建为女德对立面的性符号,它以遭受践踏、鄙视甚至作为性窥视物的“物化”形象而存在。而在“良奴”与“恶妓”之外,便不曾再有任何优雅、独立、愉悦的第三种女性存在,在歌仔册的女性建制里,隐含着一种独特而决绝的性别解读:不为良奴,必为恶妓。

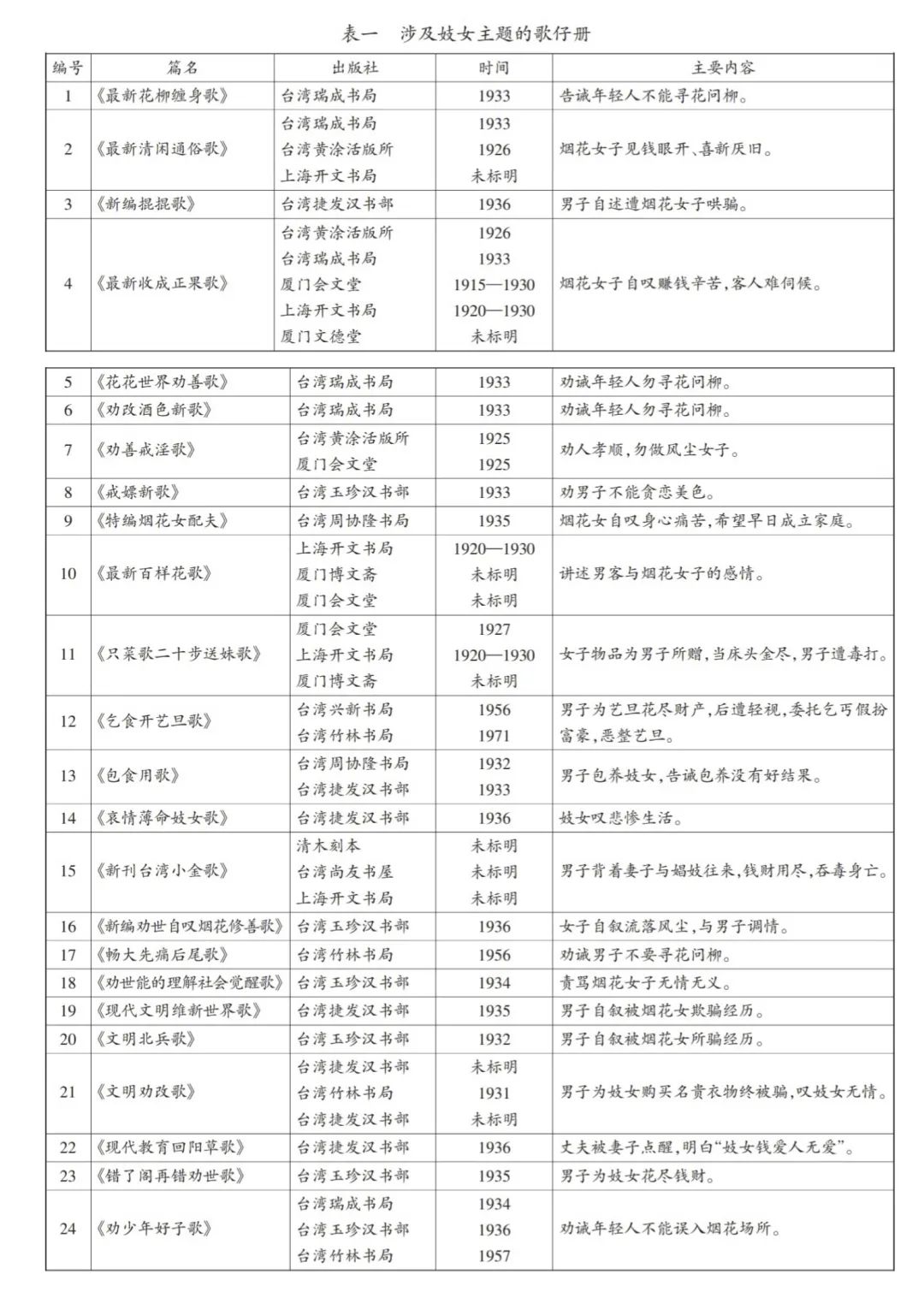

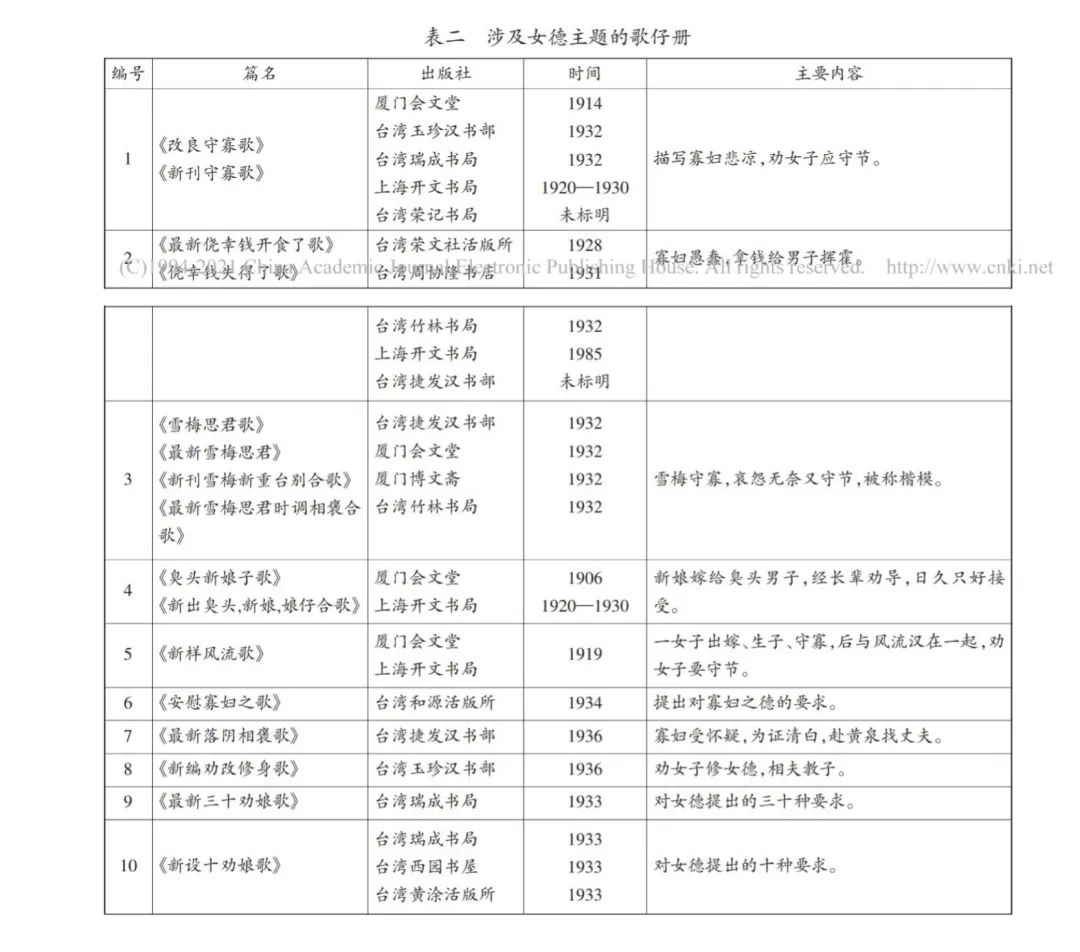

表一和表二为闽台歌仔册中涉及到女性题材的书目,其中“妓女”主题的歌仔册虽篇目繁多,但是内容指向却极为单一,其叙事主旨不外是通过一再渲染妓女的“重金银”“无情义”“性鄙劣”,以完成“切勿寻花问柳”的劝善告诫。这些面目模糊的“烟花女”完全以匍匐在地、无法发声的姿态接受着男权话语多次且沉重的道德鞭挞,她们是蜷缩在社会伦理底层“不幸”的一个群体。但是,作为与妓女地位截然相反的“良家妇女”,似乎也未曾享受到生活的幸福和美满,她们在歌仔册中被推搡到了道德的高地,在“守节”与“受屈”的两难境地中吞咽着女性生命颓败的阵痛。

二 传统女德的模板:

守节的寡妇与受屈的新娘

在早期的台湾社会,台湾女性呈现的是一种畅快、自由、鲜活的生命形态,其主要原因之一,也许是源于社会历史因素造成的性别比例失衡问题。据杨彦杰《荷据时代台湾史》记载,早在荷据时代,台湾地区男女比例便处于 12.5∶1 的不平衡状态。而这种情况居然一直持续了两百多年,“从 17 世纪 20 年代荷人据台时算起,至 19 世纪 20 年代男女性别比例较为正常为止,大陆向台湾移民都是处在男多女少的阶段,这一过程长达两百年,是很值得注意的。”而清廷自对台湾设治之后,连续颁布了多种法令,对入台移民设置了种种限制,其中一条便是禁止携眷入台,即使是已渡台者,也不得接引家眷。这一法令本是为了防患移民长期留居、日久生变,但是也间接造成台湾女性移民一直极少,男女性别比例严重失调。

或是源于上述性别比例失衡的外在社会历史因素,或从文化地理的视角来看,台湾偏安一隅,不少学者研究指出,“早期移垦社会中,台湾女性较不受传统礼教的约束,她们可以自由地逛街、上香、观戏,形成女性的社会地位远比内陆来得高。”可以说,台湾女性在早期移垦社会中,并未被中国传统社会的主流价值观所束缚,她们华服美衣、艳妆上街、抛头露面、携伴看戏,而其父兄亲朋居然也都不以为意,如陈文达在《台湾县志·舆地志》中所载:“妇人探亲,无肩舆,拥伞而行;衣必华丽,饰必华艳。……今乃艳妆市行,其夫不以为怪,父母兄弟亦恬然安之。”显然当时的社会风气对于女性的要求极为宽松,台湾女性并不需要在沉重的妇德、妇功、妇容、妇顺的道德教化的压制中循规蹈矩地生活。

然而这种新鲜活泼的女性生命形态不久就受到了钳制。自清代开始就加强了在台湾地区进行传统礼教的教化。而到了日据时期,日本比中国更甚的“男尊女卑”观念也伴随着殖民同化政策进入了台湾,于是“士绅阶级所赋予的传统礼教至日本引进保守的阶级文化,与台湾本身所具有的文化,三者文化的相激相荡之下,社会对于女性的要求固然逐渐严苛。”社会时代的变迁在庶民文学歌仔册中得到了极为鲜明的反映。从清末至日据时期,歌仔册的女性角色除了身份特殊的妓女之外,其“良妇”角色几乎都是由“立志守节”的寡妇和“受屈隐忍”的媳妇组成,在这个群体中似乎并不存在完美、优雅、聪慧、独立的女性形象,相反,她们符合着男性社会牺牲、顺从、缄默等“女德”标杆,终其一生便是为男性付出和服务。台湾学者周纯一曾调侃道:“歌仔册文本中歌颂的好女人,几乎是母亲、老妈子、佣人、奶妈、长工、美女和哑巴的综合体。”

在《改良守寡歌》中以十二月调的形式描绘了孤守空闺的寡妇凄凉的心境,虽句句悲泣,却也句句宣告“守节”的必要,其主旨是为了“唱出守节”给“后人听”:它要求丧夫的寡妇“胭脂水粉阮不抹”,因为“抹了不是守寡人”;“一蕊红花阮不插”,因为“插了不是守寡人”。在如此寡淡无味的生活中,女子只能“怨身怨命怨自己”,生存的唯一目的只为了学习“商络伊母尽清节,万古流传好名声”。在《雪梅思君歌》中更是树立了一个“甘愿为君守清节”的“守寡楷模”雪梅,她从十七八岁便开始守寡,虽然“冥日哀怨”,抱着幼子在灶前哭、到墓前哭,不停抱怨丈夫“死人做尔去”,守寡是守得满腔悲愤,但仍坚持头插白花、脚穿黑裤,“不抹粉打扮守寡体”,步步循规蹈矩,博得了歌仔册“著学雪梅这路行”的赞誉。

歌仔册中对于丧夫女子再次寻求婚姻的行径是深恶痛绝的,将之斥为“讨契兄”,是一种不齿的“风流”与“侥幸”。《新样风流歌》中描述了一位貌美丧夫的女子忍耐不住与“风流汉”在一起,终究没有好结尾的故事。歌仔册在文末谆谆告诫:“劝姐妹,莫向生。死了后,无好见。偷义兄,差人死。害丈夫,切切气。”言下之意,丧偶女子另寻佳婿便是“偷”!死后是难以向前夫交代的。只有“清节妇”,才能“笑微微”;若不守寡,便是“歹表娼”,是要遭人咒骂的。《最新侥幸钱开食了》讲述一位寡妇对一男子萌发爱意,愿意与之相守,并拿出钱财给他做生意,然而男子却到处嘲笑寡妇的愚蠢,将这笔“侥幸钱”肆意挥霍,还另寻烟花女子作乐。在歌仔册诸多此类描述守寡女子寻找二春的故事中,其结局多是遇到“坏男人”,几乎不曾有幸福的收尾。歌仔册的文本叙事意图十分明显:唯有守节,方是正途。在《安慰寡妇之歌》中便有十分直露的告诫:“守节一事心爱专”,“后生无夫心莫野”。无论如何也要“咸酸苦辣守下去”,才能“贞节正来起牌坊”。如果守不住了那是“再次嫁人骨头轻”,只会让“外人来看轻”。所以女子一生就应该“一条禾头一条秧”,“风流两事莫想渠”,守寡之事再苦也要忍耐,反正“世上命歪不丹汝”(世上命苦者不只你一个)。该部歌仔册虽名“安慰寡妇”,但是此种强势霸气的“告诫”几乎接近于“恐吓”与“威逼”。

丧夫的寡妇也许是命运的捉弄,但是新婚的娘子也难逃“女德”的绑架。在《臭头歌》《新娘歌》中讲述一女子嫁给臭头男子,刚开始完全不能接受,后来经过长辈规劝,也就“心甘情愿”了。想来不仅丧夫之女必须接受礼教的压制,就算是新婚之女也只能受屈吞忍。无论是“夫死”,还是“夫丑”,以“接受”和“忍耐”的苦行终其一生便是女子的归宿,甚至遭遇了“莫须有”的“杀夫”嫌疑,也唯有舍弃生命“下黄泉”,才能力证清白。如同《最新落阴相褒歌》中“落阴”到枉死城寻夫作证的女子,她在丈夫重病期间尽心尽力为夫治疗,但丈夫终究不治。夫死之后她无端遭遇了小叔“杀夫”的质疑,在无可奈何之下她下到阴间,经过了杀狗坑、冷水坑、奈何桥,历尽万险才寻到丈夫的魂魄带回阳间作证。这样离奇的叙事文本似乎在暗喻着一个不幸的事实:在阳间,女子是毫无辩驳和发言的权力的,如果要为自己“发声”,只能“上穷碧落下黄泉”,这里隐含着多么悲催的讽刺。

三 “劝善”旗帜下的“伪善”:

官方道统与民间“歌仔仙”的应和

在封建“女德”的规范里,女性的角色定位是:妇人,伏于人也。一个“伏地侍人”、卑躬屈膝的妇人,只能是与男性主体(the essential)相对应的次要者(the inessential)。在上位文化中,她经受着儒家“三从之道:未嫁从父,既嫁从夫,夫死从子,无所敢自遂也”的禁锢;在下位文化中,歌仔册从手工针线、煮饭洒扫、祭拜祖先等领域又对女性提出了孝顺、勤俭、和顺、温柔、伶俐、廉耻、度量、义气、诚实等类似“十项全能”的要求。在《十劝娘》中,歌仔册要求女子要敬灶君、敬公婆、敬丈夫,还要做正经、勤俭做、顾仔儿、好癖性、无学话、惜五谷。在《十劝君娘歌》中,歌仔册要求女子要顾家内、莫虚花、着忠贞、无风流、勿多言、心勿贪。《最新三十劝娘歌》中,歌仔册要求女子要学手工、学煮食、好女德、着有孝、着勤俭、着顺令、敬丈夫、惜本分、学伶俐、有廉耻、识时务、好度量、好性第、学诚实、敬祖先、勿偏私、恩着宽、好客情、学淡装、勿赌博、有尊卑、少出街等。这些道德教化看起来似乎完美无瑕、无可驳斥,其谆谆教导完全是为了完善女子的品行。但是,在这些道貌岸然的“劝善”冠冕下,值得注意的是,女子在婚姻中的身份设定并不是建立在彼此尊重爱护的天平上。相反,丈夫和夫家是如同“神祇”一般的存在,不仅敬公婆、敬丈夫与“敬灶君”位列等同,甚至还要“娘子着小心,奉事家官胜观音”,夫家之人与自己的关系不是人与人之间的关系,而是神与人之间的差异!既然如此,所谓的“人伦教化”便是一纸空言!在“女德”的“华服”下,爬满的不过是男性霸权的隐晦阴冷的“虱子”。当女性是跪伏在地的人,丈夫是高高在上的神,这种不平等的观念使得对于女子诸多良善的规劝就渐渐露出了“狐狸的尾巴”:歌仔册里隐含的劝世话语最根本的内核——“丈夫算是咱个主”,即使是“男女说平等”,女人无论如何“到底也是着顺情”。那么,无论是“十劝”还是“三十劝”的条规,简而言之,丈夫是主人。女子最重要的就是做好任劳任怨的服务工作,这些在歌仔册中失去鲜活生命力的台湾女子,其结果也就只能是母亲、老妈子、佣人、奶妈、长工、美女和哑巴的综合体了。

奇特的是,如果重返历史语境,可以发现歌仔册的伦理道德教化其实是建立在十分薄弱的土壤上的,因为当时的台湾儒风并不盛行。在移垦初期,台湾文风衰微,贫贱子弟不能入学、不得应考,歌仔册《郑国姓开台湾歌》曾写道:“赤子著去夯锄头”(贫穷人家只能下田耕地),因为官方并不允许普通庶民入学科考:“时代考教有规定,贵贱二字分真明,昌优隶卒不采用,破戒不准上朝廷。”即使个别贫苦百姓会认得几个字:“赤人苦学骂是有”,但终究是个例,总体而言社会上还是“十人九个青冥牛”(十人中有九个是文盲)。因而,在台湾整体儒风不振,歌仔册编写者“歌仔仙”们普遍学识不高的社会现实背景下,歌仔册却偏偏担当了封建道统的捍卫者和阐释者的职责,将儒家女德进行了言之凿凿、不容置喙的推崇和渲染,甚至建构起对庶民女子严苛的道德约束与性别想象,这是十分吊诡的现象。显然,歌仔册里这些堂皇的说辞应该并不仅是升斗小民的自娱自乐,它随缘应世,耦合着当时官方与民间微妙的关系譬喻。

郑志明在《台湾劝善歌谣的社会关怀》中曾讲到劝善歌谣虽是民间土壤的自然滋生,但是也上承着清代官方的宣讲制度。清代宣讲制度始于顺治九年(1652),康熙九年(1670)曾制定了化民成俗的十六条,雍正二年(1724)又制定了《圣谕广训》等。这些圣谕宣讲往往将孝顺父母、和睦乡里等道德教化编成歌谣,以便于广大庶民识记奉行。可以说,在庶民文学歌仔册的背后,并不是一片自由滋长的野草,它虽非“御用之文”,却无形中暗含着官方教化理念的一种投射。然而当时清廷在台湾的治理并不得力,官方统理在某种意义上处于弱势。当官威企图压制台湾民众时,因力有不逮,总有着色厉内荏的忧惧,于是,它加重了道德教化诸多条框的宰制和约束,而这种对“女德”的过度强化,便显示出了一种“过犹不及”的拙劣。

在《最新伶俐姿娘歌》中,要求妻子不仅要懂得做衣梳头、打扫家务、提水温汤、煮食洗断,尤为奇特的是在“心理”上还必须代替丈夫“烦恼”,即身为妻子,身体劳累尚且不够,“内心”也必须操劳不已,否则也是“失职”。以这种男性设想出来的“高标准、严要求”,意味着这个女人除了“劳身”,还须“劳心”,从身体到心灵,从外到里都必须完全归属于男人,唯有这样的一位“高级保姆”才能成为男人满意的贤内助。真是何其悲哉!歌仔册中制定出的“良女”标杆,标准之高虽令人难以望其项背,却仍然不妨碍它在歌仔册中泛滥成灾,成为一种普遍性的“女德”标准。

在歌仔册文本的“奴化”叙事中,酝酿着的就是官方对民间一种过度的统治欲望和纲常想象。因而,当这种拙劣而严苛的“女德”宣导赫然流播于乡野鄙夫之间,其“劝善”的标榜便泄露了滑稽的真相:歌仔文本的创作者和演绎者并非天然具有“劝善”的高资格,他们只是怀揣着一种“类宗教家”的情操,将自己的话语系统先验性地认定为“真理”,并且把自己的行为定义为“行善”,可是却恰恰做出了自己都没有意识到的错误判断。这些错误的判断,外化于对女性过度的苛责和“奴化”的劝导,体现出男性中心霸权驱使下对女性性别的一种捆绑。可以说,歌仔册的创作者“歌仔仙”们,在有意无意间,以“劝善”之名行了“伪善”之举,他们沙哑亲切的嗓音在田间陌头萦绕不绝,却几乎把台湾女性逼入“非恶妓、便良奴”的窄巷。

结语

“文学史上始终存在着另一种文学。这种文学的根源和指向迥异于经典。”民间歌仔册便是与经典文人文学迥然相异的一种口传文学、讲唱文学,它有着民间文学不经雕琢、质朴清新、浑然天成的审美风格,更尤为可贵的是,它还是承载地方文史记忆的珍贵资料库。台湾新文学的奠基人赖和对此类民间文学推崇备至,他曾言:“每一篇或一首故事和歌谣,都能表现当时的民情、风俗、政治、制度;也都能表示着当时民众的真实底思想和感情。所以无论从民俗学、文学,甚至于从语言学上看起来,其都有保存的价值。”

两百余年来,歌仔册以洗尽铅华的地方语汇,真实、详尽记载了台湾人民在风云际会的历史机缘下,对宗法道统的主动应和,以及海外孤岛的文化纠葛。作为怀揣悲情的文化遗民,台湾歌仔册消化、整合了官方的统治欲望与伦理预期,进而以一种焦灼而伪善的“劝世”话语,对隐喻台岛原始生命力的女性“力比多”进行了过度的钳制,“美风化、厚人伦”的高台教化习焉不察地成为了台湾女性负重前行的重重藩篱。廊清庶民叙事话语集体无意识的幻象与迷雾,从某一个层面来说,是对那段离乱岁月里历史留白的关切,也是对官方纪录的一种充盈。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2021年第4期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛