点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

摘要

在“藏学热”的推动下,《格萨尔》史诗被翻译成多种文字在海外传播,并伴随着藏传佛教的东传和西渐以及海外汉学中心的转移。本文按照《格萨尔》史诗在海外传播的特征及路径把“文本”分为以藏传佛教信仰为基石的东方学派,回到声音的西欧学派和走向大众的北美学派三种类型,探讨和分析其背后的宗教背景、文化心理和社会土壤。《格萨尔》史诗在海外的传播像是一次文本的旅行,从一个文本到另一个文本,从一种文化到另一种文化,每到一个国家都与当地的文学、文化相融合产生出新的文本,这不仅是文本的旅行,也是文化的旅行。

摘要

《格萨尔》史诗;海外传播;藏学

《格萨尔》是迄今世界上篇幅最长、流传最广的活形态史诗,至今以口耳相承的方式流传在青藏高原上,被誉为“东方的荷马史诗”,“古代藏族社会的百科全书”,“民族精神标本的展览馆”。《格萨尔王传》是关于藏族古代英雄格萨尔(Gesar)神圣业绩的宏大叙事。史诗以韵散兼行的方式讲述了英雄格萨尔一生的神圣功业,以独特的串珠结构,将许多古老的神话、传说、故事、歌谣、谚语和谜语等口头文学,融汇为气势恢宏、内涵丰富的“超级故事”,经过一代代说唱艺人的不断创编和广泛传唱,形成了规模浩大的史诗演述传统。在文化研究领域,旅行隐喻着各种类型的转换和变迁,《格萨尔》史诗在海外的传播像是一次文本的旅行,如同爱德华·赛义德(Edward W. Said,1935—2003)提出的“理论旅行”(traveling theory)一样,《格萨尔》史诗穿越时空被翻译成多种文字在海外“旅行”,从一个文本到另一个文本,从一种文化到另一种文化,每到一个国家都与当地的文学、文化相融合产生出新的文本,这不仅是文本的旅行,也是文化的旅行。

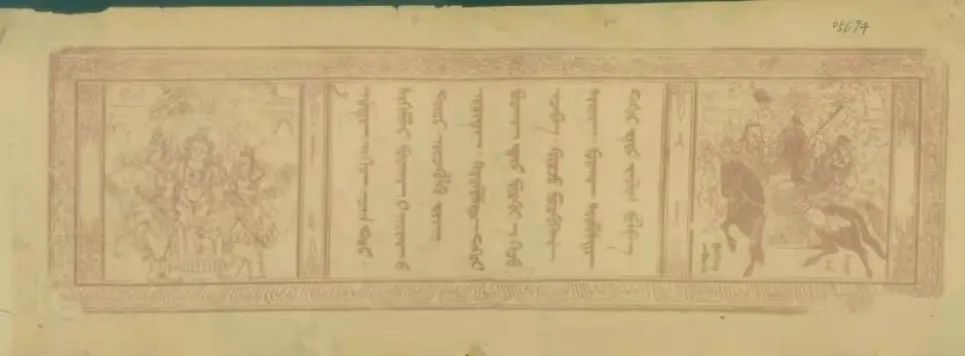

自1716年北京木刻版《格斯尔》出版以后开启了史诗的“文本旅行”,《格萨尔》被翻译成蒙语、俄语、德语、法语、英语等多种文字在海外传播,三百年来一直是海外汉学界研究中国文化与文学的热点。在近几十年的研究中,以任乃强、刘立千、王沂暖、王兴先、降边嘉措、杨恩洪、角巴东主等为核心的民族学家、藏学家倾向于《格萨尔》史诗的搜集、整理、翻译和出版,汉译本(包括科学本和文学本)、口述本成果累累、举不胜举。而以扎西东珠、王治国、李连荣、王景迁、弋睿仙等人为中心的翻译学家关注的是《格萨尔》史诗的翻译以及在英语世界的传播,从对《格萨尔》史诗域内域外的翻译梳理,提出了史诗传播的三条路线,即“欧洲汉学的域外关注、北美汉学的现代解读与中华大地的本土阐发”。以往学者的研究都以语言学、翻译学为切入点,重点关注民族文学典籍的民译、汉译和外译,探讨史诗翻译的标准、审美和规范等问题,忽视了《格萨尔》史诗作为一部“活形态”的文学文本,包含着藏学、文学、人类学、历史学、诗学等多重意象。本文将拓深这一研究,将目光投向海外《格萨尔》史诗翻译与传播,以文本为中心,探讨和分析《格萨尔》在海外传播的特征和路径及其背后的宗教背景、文化心理和社会土壤。

“

一、东方学派:信仰连接的文本

据目前所见的资料看,国外对《格萨(斯)尔》的发掘、翻译和研究是从蒙文本入手的。1776年,德国博物学家帕拉斯(P. S. Pallas,1741—1811)在圣彼得堡出版的《在俄国奇异的地方旅行》(Reisen durch verchiedene Provinzen desrussischen Reiches)一书中,记载了西伯利亚买卖城的格斯尔(汗)庙,1776年,在《蒙古历史文献的收集》一书中首次向读者介绍了《格斯尔》,并对史诗的演述方式及祈祷经文做了相关论述。帕拉斯成为《格萨尔》史诗域外翻译的奠基者,他对于《格斯尔》史诗的介绍基于游记式的猎奇与描述,并非学术史意义上探讨与研究,却拉开了西方世界研究东方史诗的帷幕。最初《格萨尔》为世人所关注是因为元明清以来,随着藏传佛教传入蒙古地区,藏族人们对民族英雄格萨尔王的崇拜与赞颂也逐渐植入到蒙古人民的心里,与此同时,蒙古的统治者和贵族受到汉族儒释道的影响,对战神、保护神、武财神三神合一的关帝非常信仰。由此,出现了一种奇怪的宗教文化现象,在蒙藏地区称关帝庙为格斯尔庙,称关帝为格斯尔汗,即“格萨尔拉康即关帝庙,格萨尔即关云长”。据史料记载:早在明崇祯三年(1630年),有人根据一个青海说书人的叙述,把部分《格萨尔》的内容译为蒙文版《英雄格斯尔可汗》。《格萨尔》史诗随着藏传佛教的传播流传到蒙古地区,与当地的文化传统相结合形成了蒙古人的《格斯尔》。1716年(清康熙五十五年),康熙诏令印制的北京蒙文版中,其汉文简称为“《三国志》”,说明“关帝戴上风靡藏区、独一无二的完美英雄——格萨尔的面具、以格萨尔的称谓流传至今”。这种融合了汉、满、蒙、藏各民族宗教信仰的文化景观引起了俄罗斯学者、蒙古学者的关注,通过他们的译介,不同版本的《格萨尔》逐渐传到西方,并引出对该作族属、宗教及体裁的讨论。

1839年,俄国学者雅科夫·施密特(I. J.Schmidt,1779—1847)在俄国皇家科学院的资助下刊印了1716年“北京木刻版(蒙文本)”并翻译成德文,在圣彼得堡出版了德文版《功勋卓绝的圣者格斯尔王》(Die Thaten Bogda Gesser chan’s),全书共有七章,从英雄诞生、赛马称王、降妖伏魔、地狱救母等故事章节均作了译述。此书是《格萨(斯)尔》在国外最早的译本,也是学术史意义上关于的《格萨尔》最早的研究,欧洲东方学者通过这本出版物了解了这部史诗。1957年,蒙古国著名文学家、翻译家、诗人策·达木丁苏伦(Ts·Damdinsuren,1908—1986)在莫斯科出版了他的副博士论文《格萨尔传的历史源流》探讨了格萨尔的起源问题、身份与历史问题、民族归属问题、人民性问题,以及英雄主题特征等问题,他批驳了格萨尔是关帝、成吉思汗、凯撒的错误论断,对这些重要问题的研究与回应,有效地廓清了认知的迷雾,并从学理的层面给予了解答,他对《格萨尔》史诗的相关研究代表着东方学派的最高水平。后来,他在《格斯尔的故事的三个特征》一书中对藏文本、布里亚特本、卫拉特本三种文本进行了对比研究,并从马克思主义观点出发阐述了格斯尔故事的人民性和历史性。

对藏文本的译介研究晚于蒙古文本,俄国民俗学家波塔宁(G. N. Potanin)于1876至1899年先后23次到西藏、青海藏区探险考察,搜集藏文手抄本。1883年,《漫谈西部蒙古》在圣彼得堡出版,书中叙述了格萨尔的故事,并错误地认为格萨尔王就是成吉思汗。1893年,俄罗斯地理学会出版了他与妻子波塔宁娜合著的《中国唐古特——西藏地区与中部蒙古》,书中对蒙古文和藏文《格萨尔》做了简单的介绍。他们后来发表了多篇论文探讨格萨尔王的族源,并与欧洲的史诗做对比,引起了外国学者的关注。1905年,德国传教士弗兰克(A. H. Francke,1870—1930)在拉达克(藏西北地区)记录了用拉达克方言演述的《格萨尔》,出版了《格萨尔王传奇:一个下拉达克版本》(A Lower Ladakhi Version of the Kesar Saga),该书共有七章,有藏文原文、英文摘要,还附有介绍文章。这个译本向国外学界展示了《格萨尔》史诗活形态的方式广泛流行于藏区。以前苏联为核心的俄罗斯藏学是国际藏学的重要组成部分,自彼得一世(Peter I,1672—1725)时代起,俄罗斯就通过传教士、探险家搜集藏文典籍,形成了数量庞大、引以为傲的藏文文献储备,同时也涌现了一批优秀的学者,如,席夫内尔《鞑靼的英雄史诗》(1859)、科津(S.A.Kozin)《格萨尔王传——关于格萨尔王征战四方斩妖除魔的英雄传说》(1935)、尤·罗列赫《格萨尔汗的宝剑》(1936)和《岭·格萨尔王史诗》(1942)等、霍莫诺夫《布里亚特英雄史诗<格斯尔>》(1976)等。不丹王国也信仰藏传佛教,格萨尔王的故事一直在民间流传,早在20世纪60年代在联合国教科文组织的支持下,由国家图书馆主持,用藏文出版了33部《格萨尔》,还专门邀请了著名的藏学家石泰安(R. A. Stein,1911—1999)写导言,印度出版了45部,这是迄今为止国外规模最大的一次《格萨尔》出版工作。

“

二、西欧学派:回到声音的文本

法国曾有两位著名的藏学家大卫·妮儿(Alexandra David-Néel,1868—1969)和石泰安用生命在藏区行走和书写,他们对中国尤其是西藏充满着无限的热爱、崇敬和向往,他们的足迹遍布藏区,搜集整理了很多弥足珍贵的第一手材料,他们都精通藏语,能身临其境地听史诗艺人演唱,深入到藏文化内部展开田野调查和学术研究。在国际藏学界,他们代表着西方世界研究《格萨尔》史诗的最高水平,也正是因为他们的研究使得《格萨尔》史诗为世人所知。

大卫·妮儿被称为“具有‘黄种人心灵’的法国藏学家”,曾在法国掀起了“大卫·妮儿热”,在当时“禁止进藏”的政治环境下五次入藏,甚至乔装打扮成乞丐,昼伏夜出徒步至拉萨,将毕生的精力用于在西藏及藏边社会的探险和研究。大卫·妮儿在藏区生活了长达23年,以田野调查为基础,回到史诗演述的现场,在史诗演述的过程中记录、研究、翻译了当地广为流传,脍炙人口的《格萨尔》史诗。她在玉树探险考察时听到一名说唱艺人的演唱,请她的义子喇嘛庸登记录下来,后来引入了不同《格萨尔》版本和不同说唱艺人的表演,在各种不同的《格萨尔》史诗版本的故事情节中做了选择。于1931年在巴黎出版了法语版《岭·格萨尔王的超人一生》(The Superhuman Lifeof Gesar of Ling)一书,1934年被翻译成英文,2015年被译为俄文在莫斯科出版。全书分为14个章节,讲述了格萨尔王从英雄诞生、赛马称王、降妖伏魔、霍岭大战、姜岭大战、门岭大战、返回天界的传奇故事,在序言部分用了47页来叙述她在藏区搜集整理这部史诗的过程,也谈了她对史诗的认识和评价,是一篇研究性的学术专论,成为西方学者最早对《格萨尔》史诗的系统研究之一。西方世界都是通过这本章回体的编译本了解《格萨尔》史诗,后来对《格萨尔》史诗的翻译和研究也都是以此为底本的。

1959年,法国著名藏学家石泰安的博士论文《西藏史诗和说唱艺人》(Recherches sur l’épopée et ie barde au Tibet)由法国大学出版社出版,全书洋洋洒洒70多万字,被奉为“当代格萨尔史诗研究的高度概括总结性著作,认为它代表着当代有关这一内容研究的最高权威”,这也成为石泰安的成名之作,奠定了他在国际藏学界的泰斗地位。石泰安师从法国著名的汉学家葛兰言(Marcel Granet,1884—1940),能熟练地应用藏、汉两种语言文字,书中引述的冗长的多种语言文字著作目录便可见一斑。他以极其精深详细的文献资料和深入细致的田野考察为基础,旁征博引对《格萨尔》史诗在世界范围内的研究现状、史诗的起源和内容、史诗的历史演变及社会背景、史诗的绘本、文本及口传本、有关史诗的藏汉文古籍文献以及风物遗迹、史诗的说唱艺人以及格萨尔王英雄的特征等做了详细而精深的论述,无论是理论的深度和涉猎的广度至今无人能及。石泰安先后出版了《格萨尔生平的藏族画卷》(L’epopee tibetaine de Gesar dans saversion lamaique de Ling)(1956年)、《西藏的文明》(Tibetan Civilazation)(1962年)等著作都涉及《格萨尔》史诗的研究,可以说是他的博士论文的拓展和延伸。

德国著名蒙古学学者瓦尔特·海希西(Walther Heissig,1913—2005)在1940年至1946年间多次深入内蒙古地区进行实地考察,收集了大量蒙古文手稿。他早期专注于蒙古文献资料和蒙古历史文化的研究,后来对蒙古文学产生了浓厚的兴趣,多次举办国际蒙古史诗学术研讨会推动了《格斯尔》史诗的研究。1965年,自西藏安多地区搜集《格萨尔》史诗返回德国的学者赫尔曼斯(M. Hermanns)出版了《西藏的民族史诗〈岭格萨尔王〉》( Tibetan National Epicof Gesar),特别对“霍岭大战”进行了探讨。依据西藏与突厥之间的战争历史,得出了史诗可能产生于公元前5世纪至公元3世纪等观点。1977年,法国学者艾尔费(M. Helffer)从音乐学的角度切入,以“曲调”“套曲”“通用调”等,研究《格萨尔》史诗中《赛马称王》的诗辞和曲调内涵,在瑞士日内瓦出版了《藏族<格萨尔·赛马篇>歌曲研究》。2011年,格雷戈里·福格斯(Gregory Forgues)博士以《格萨尔》史诗为研究对象完成了他在维也纳大学的博士学位论文《格萨尔实践材料研究》(Materials for the Study Gesar Practices),论文以知识考古的方法系统梳理了《格萨尔》仪式的历史文献,翻译了部分格萨尔史诗中的唱词和曲调并对其语义进行了分析,把格萨尔仪式分为三个层次,探讨了《格萨尔》史诗从神话传说演变为精神信仰的文化和精神基础。此外胡默尔(S. Hummel)、卢道夫·卡舍夫斯基(R. Kaschewsky)和白玛茨仁(Pema Tsering)等人对《格萨(斯)尔》史诗的母题、内容、结构等进行了深入的探讨和研究,做出了卓越的贡献。

“

三、北美学派:走向大众的文本

第二次世界大战以后,随着北美汉学的崛起以及藏传佛教在北美的传播,《格萨尔》史诗兼具现代汉学与藏传佛教的双重特质而被关注,研究中心从西欧转移至北美。1927年,艾达·泽特林(Ida Zeitlin)在纽约出版了最早的英文版本《格斯尔可汗:西藏的传说》(Gessar Khan:A Legend of Tibet),全书共计九章,包括《格萨尔》史诗的主要故事情节。该书翻译的底本是施密特1839年德文本《功勋卓绝的圣者格斯尔王》,同时参考了本杰明·伯格曼(Benjamin Bergmann)于卡尔梅克人中发现并翻译的部分《少年格斯尔》(Little Gesser)资料,是一个故事述译本。

1991年,华莱斯·扎拉(Walace Zara)的《格萨尔王的奇遇》(Gesar!The wondrous adventures of king Gesar)出版,此译本是上述《格斯尔汗》的现代英文版,用现代英语重述了格萨尔王的故事,语言通俗流畅,适合当代读者阅读,受到普遍欢迎。1996年,美国一位作家道格拉斯·潘尼克(Douglas J. Penick)应作曲家彼得·莱伯森(Peter Lieberson)的邀请,为其歌剧《格萨尔王》(King Gesar)撰写了一部歌剧本《The Warrior Song of King Gesar》,即《格萨尔王战歌》。作者介绍说:“与《亚瑟王传奇》和荷马史诗《伊利亚特》的传统一样,这是一部史诗般的传奇故事,讲述的是藏族战神岭格萨尔王的传奇故事。”潘尼克以大卫·妮儿1981年出版的《岭格萨尔超人的一生》英译本、艾达·泽特林1927年出版的《格斯尔汗》(Gesar Khan)的英译本为母本重述史诗,全书分为八章,故事梗概与大卫·妮儿的版本如出一辙,从天界诞生、赛马称王、降妖伏魔、霍岭大战、姜岭大战、门岭之战到返回天界。与以往不同的是,潘尼克写作此书的初衷是创作歌剧,目的是供舞台演出,他并没有拘泥于原文,而是在原文的基础上进行了二度创作,把史诗翻译成了歌剧化的散体诗歌。1995年,罗宾•布鲁克斯•科恩曼(Kornman, Robin Brooks,1947—2007)博士完成了他的博士学位论文《“岭·格萨尔王传”佛教版本的比较研究》(A comparative study of Buddhist version ofthe “Epic of Gesar of Ling”),他把《格萨尔》视为一部文学作品来探讨,全文分为六章,通过西方亚里士多德式诗学的文学批评传统对《格萨尔》史诗和《伊利亚特》做了比较研究。这是继石泰安之后,国外研究《格萨尔》史诗最为重要的著作。

2009年,著名作家阿来“重述神话”之《格萨尔王》出版,同时被翻译成六种文字在二十余国同步出版,2013年,在伦敦坎农格特出版社(Canongate Books)出版《格萨尔王》的英译本The Song of King Gesar,由美国著名汉学家、翻译家葛浩文先生(Howard Goldblatt)和夫人林丽君(Sylvia Li-chun Lin)女士翻译。坎农格特的执行编辑诺拉·泊金斯(Norah Perkins)称:“阿来的神话开启了一扇通往西藏的窗户,这片土地令全世界的人们心驰神往。”阿来以小说的形式重写了这部卷帙浩繁的史诗,尽管这种面向大众的重述也饱受争议,英译本也存在着内容删减、段落调整、文化现象浅化处理的情况,但不可否认的是这是迄今为止流传最广,影响最大的文本。

2011年,由罗宾·科恩曼(Robin Kornman)、喇嘛卓南(Lama Chonam)和桑杰·卡卓(Sangye Khandro)合作翻译了《岭·格萨尔王》(1—3部),英译本全名为: The Epic of Gesar of Ling:Gesar’s MagicalBirth, Early Years, and Coronation as King,由香巴拉出版社(Shambhala Publications)于波士顿和伦敦同时出版,2013年、2015年再版。根据《前言》和《导言》介绍科恩曼译本参照的是由德格林葱木刻本而来的印刷体文本,正文以部本(Volumes)的形式,涵盖了德格林葱三部木刻本的主要内容,与“天界卜筮”“英雄诞生”“赛马称王”的主要情节相对应。译者“源本对照、以诗译诗”,是迄今为止第一个、也是唯一一个直接从藏文文本翻译为英语的《格萨尔史诗》。还有一些学者如乔治·菲茨赫伯特(George Fitz Herbert)一直关注格萨尔史诗的英雄母题,英雄形象,认为史诗母题的重构和人物形象的变化反映了丝绸之路上多重信仰的交叉影响。哈佛大学的卡伦·索恩伯(Karen L. Thornber)把《格萨尔》史诗纳入世界文学的图景之中,认为它是活形态的、无与伦比的文学作品。另外,值得一提的是王国振等人翻译的《格萨尔王》(King Gesar)是在中华典籍“走出去”、走向世界的文化背景下产生的,在朝向国内格萨尔学和海外汉学对话、互动、互证的道路上迈出了第一步。

“

结语

《格萨尔》史诗以青藏高原为源头,东至云南、四川、青海、甘肃等地,南至阿富汗、巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹,西至吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦,北至内蒙古、蒙古国及俄罗斯的布里亚特、图瓦、卡尔梅克、阿尔泰共和国等国家和地区,形成了一个跨文化、跨族群、跨地域、跨语言的文学文本,成为跨国界流传的鸿篇巨制。在青藏高原上,每一座雪山、每一片海子、每一个寺庙甚至是每一块石头都流传着格萨尔王的传奇故事,这里的每一寸土地都浸润在《格萨尔》史诗中。在“藏学热”的推动下,《格萨尔》史诗的传播伴随着藏传佛教的东传和西渐以及海外汉学中心的转移。在东方,《格萨尔》的“文本旅行”以藏传佛教信仰为基石,史诗流传到不丹、印度、尼泊尔、巴基斯坦、蒙古族聚居的地区后,很快被当地人民群众接受喜爱,并融入了当地的文化传统,虔诚的人们传唱千年,不绝于耳。格萨尔说唱艺人至今活跃在民间与当地民众的宗教信仰和游牧生活习俗密切相关,居住在喜马拉雅山脉附近尼泊尔的夏尔巴人、锡金的雷普查人、巴基斯坦的巴尔蒂人都与藏族有着血浓于水的血缘关系,俄罗斯境内的卡尔梅克人、布里亚特人和图瓦人是蒙古人的后裔。受藏传佛教、地缘环境和生活习惯的影响,共同的信仰、共同的语言、共同的习俗使《格萨尔》以文本和口传并行的方式一直流传在民间。在西欧,《格萨尔》史诗曾是藏学界研究的热点,早在1814年,法兰西学院设立了“汉满鞑靼语言文学讲席”,西方人为了探索东方神秘文化兴起了“臧学热”,法国有着一脉相承的藏学传统,早期的藏学家如伯西和(Paul Pelliot,1878—1945)、古伯察(Evariste Huc,1813—1860)、图齐(Giuseppe Tucci,1894—1984)等都曾到过中国探险,出版了大量的藏学研究著作。法国著名藏学家石泰安和大卫·妮儿的事迹和著作影响了一代又一代藏学家,他们精通藏语,回到史诗演述的现场记录活形态的史诗,对《格萨尔》的研究和传播做出了巨大的贡献。在北美,《格萨尔》史诗被视为与源自古希腊文明的《荷马史诗》、印度文明的《摩诃婆罗多》和《罗摩衍那》、欧洲文明的《贝奥武夫》《罗兰之歌》一样并驾齐驱的人类文明的源泉。格萨尔王的英雄事迹与美国英雄主义精神相契合,《格萨尔》所体现的理想追求与美国精神世界的需求相一致,《格萨尔》史诗中对自由思想的歌颂和寻找精神家园的渴望与美国人所追求的自由相契合,基督教文化的衰落给藏传佛教的传播让出了舞台,藏传佛教对于生死轮回的理论以及丰富的宗教文化内涵解答了他们萦绕已久的心头之谜。在美国经历了心灵的失落和人性的丧失,气候的变化以及突如其来的灾难之后,美国人比以往任何时候都更需要格萨尔王的慈悲、智慧和强大的能量,《格萨尔》史诗以小说、诗歌等现代文本走向大众被赋予了深刻的文化内涵和精神寄托。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《国际汉学》2020年第4期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛