点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

摘 要:随着现代社会的发展,以女性为主体的女性民俗研究逐渐发展起来,成为与女性性别研究呼应的学术领域,同时,以身体为主的民俗研究也作为身体民俗成为民俗学的一个新方向。两者的关系密不可分,将两者联系起来研究不但可行,而且必要。本文试图对有关概念与研究方法试做些初步界定和探讨,以期抛砖引玉,推动相关话题的研究。

关键词:身体民俗;性别民俗;生理性别;文化性别;认同

★

以身体和性别作为民俗学的研究主体,分别构建“身体民俗”与“性别民俗”研究领域,这是近些年来民俗学的新发展,是与其他学科交叉的结果。这两个概念各自相对独立,但又有密切关系,有必要合在一起概括论述。

传统的民俗学研究多以“民”和“俗”(或“行为”)等概念将民俗活动中人的身体、性别、言语、动作以及思维合为一体来探讨“民俗”作为“事件”的传统性及其传承与功能。尽管有些研究分别突出“民”或“俗”的作用,但多是将人的身体和性别作为“民”的整体部分来看待的。即使是对民间文学中的故事讲述与民间艺术中的歌舞表演和工艺传承,或对社会组织、过渡礼仪等事项的研究中,也常常是笼统地概述“身体”的行为性和“性别”的社会功能方面的问题。但是,近二十多年来,借助其他学科的新概念,民俗研究愈发关注作为“主体”的“身体”或“性别”问题,特别是“女性民俗”的研究,推动了身体民俗与性别民俗的研究,成为民俗学的新基础领域。总之,虽然“身体民俗”与“性别民俗”可以是两个研究领域,但它们的关系是密不可分的,有必要将它们视为一枚硬币的两个方面来对待。

一、身体民俗的界定与研究

身体民俗(bodylore)是指以人体作为生理、心理以及文化和社会的聚合体所形成的民俗。对身体民俗的研究是将身体视为民俗的载体与传承机制,融合多学科理论与方法,对身体在社会意义上的构建和它在民俗交际中的角色作用等问题的研究。依此观点,身体承载和记录着文化,展示着我们如何通过身体构建我们的信仰、象征、认知体系。同时,身体也不断地被赋予社会意义和特征,印证我们作为社会成员的身份认同。民俗学对身体民俗的研究就是要通过身体来揭示社会成员的文化含义,及其在文化交流中的意义假设与构建。

身体民俗一词,如同儿童民俗(childlore)和互联网民俗(internetlore)等一样,是根据民俗(folklore,由“民”folk和“俗”lore两个词合成)的构词法,最早由美国民俗学家凯瑟琳·扬(Katharine Young)在1980年代末提出和界定的。这个概念意味着对之前的以文本为中心的学科视角的拓宽。通过将文本的使用者,即民俗的传承者的身体也作为整个文化传统传承中的一个有机组成部分来研究,这个概念是学科应用范式的一次转换。

身体民俗这个概念的范畴有多个层面。在广义上,可以从哲学、宗教、社会、心理、教育等多个学科角度去将身体分别作为主体和客体来研究。在历史和社会意义上,可以将身体作为特定文化的载体、表现以及传承来认识。从人类交际的角度,可以将身体作为交流的媒介、生活意义的网络节点来研究,甚至是作为亚语言(即身体语言,如姿态和表情等)来理解人类如何在交际中构建意义。同时,与身体相关的各种禁忌、身体变形和装饰等方面又构成民俗传统的重要组成部分。总之,通过将身体作为民俗传承的一个主体,民俗学的研究领域得到拓展,也为当代身体研究做出了独特贡献。当然,对身体民俗的研究目前仅处于起始阶段。

在对身体民俗的探索中,一个核心的问题是哲学意义上的“身”与“心”的对立,也就是对物质与存在的关系的再思考或再想象。这也提出了如何处理这些二元对立关系的问题:主体与客体、抽象与物质、男性与女性、文化与自然、典范与异常等。对此,从中国民俗实践出发,可以利用中国古典哲学中的“灵魂不灭”和“天人合一”观,特别是“身—心—自然”的一体观,以及“身—心”与“健康”的传统医学观,构建与西方哲学观的对话。其中的问题可以包括:身体如何被写入文化传统?如何构成文化话语?如何在这些进程中展演身体本身?人的身体与社会(组织机构的)机体的关系?身体如何有助于对公共知识、身心平衡的理解?

在哲学(如现象学)意义上,不同文化产生了不同的身体价值观,对身心的关系有不同阐释。如身与心的二元对立;中国哲学中的身体与灵魂的关系(如阴阳魂魄);中国的“天人合一”宇宙观,等等。相关的宗教意义下的身体,更是突出了不同宗教观中的身体观。如《圣经》中的女性夏娃是来自男性亚当的肋骨,由此形成基督教中对两性地位关系的观念基础。各个民族的起源神话便包含着不同信仰或宗教观对身体与生命、家庭、社会的关系的价值观。

美学意义下的身体审美体现在绘画、雕塑、舞蹈等艺术形式中。社会学意义下的社会身体关注的是在公共场合中身体的展演。其中,身体形象与自我认同以及群体认同的关系至关重要。而身体与周围环境的关系,从生态学意义下的社会和文化景观层面来说,也是群体认同的重要部分。此外,对身体的认知、书写(如写文化、民族志的书写)、描绘(如美术、媒体、视觉等)、评判、利用等等都表明了对身体的不同学科视角。在这些研究中,对“身体”的界线的划定是一个最基本的前提概念。每个个体对自己的身体都有特定的时间与空间意义上的界线范畴。但是实践者与研究者的概念常常不是一样的。此外,对性别的界定,也是日常生活中较突出的身体民俗的一部分,但性别民俗研究不等同于身体民俗研究,尽管两者有着密切关系。

对身体民俗的研究,可以“由表及里”地开始,即先界定和分类身体表面的“符号”与“语言”,包括服饰、纹身、首饰佩戴、体型、化妆等等。例如,仅仅是针对“皮肤”的肤色就涉及到所谓的“种族”、“民族”、“社会地位”、“行业”、“地域”等本身与附加的意义与假设。各种对身体的变形(如拔牙、纹身、穿洞、带环、割礼、整容手术等)都体现着特定的传统和群体认同符号。还可以“由里向外”地研究,借助心理分析或认知科学等方法,利用“自我”(self)的多重定义、人格的构成(如弗洛伊德心理学中的本我、自我、超我)、心理镜像,以及对身体的“幻想”与“臆想”等概念进行深入研究,因为对生理差异的观念、有关的心理或思维活动都是文化的结果,也是文化的表现。

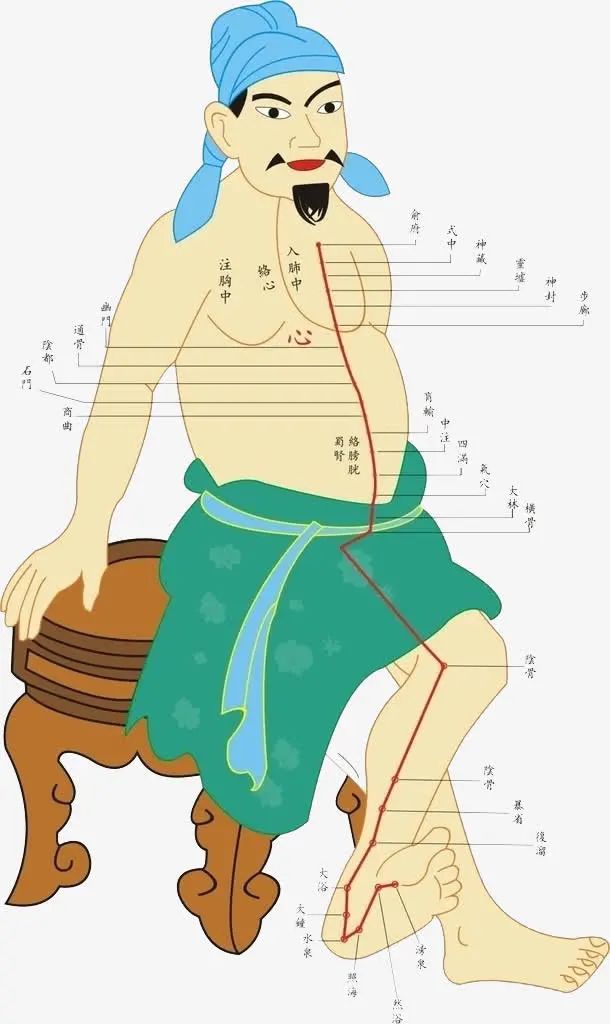

对身体民俗的研究需要研究者具有跨学科的视野,以便达到这样的目的:基于特定文化,通过对“身体”的构建、解构以及重构来揭示身体作为“主体”与“客体”之不同文化意义。例如,身体的政治意义、社会意义、伦理意义都是身体民俗研究不可忽视的方面。从文化意义上看,日常生活中通过握手、拥抱等身体接触所产生的身体感觉(如气味、温度)对交际的意义、方式和目的都有很大影响。身体与医学、病理学、生理学、理疗、治愈的关系也是民俗传统的一部分。如中医的“望、闻、问、切”便是从身体民俗活动中归纳出的认知身体的系统路径。

虽然对身体民俗的关注只是近些年的研究课题,但是,中国民俗学者通过译介外来理论已经在开拓基于中国文化传统的身体民俗研究领域。例如,通过对美国民俗学在身体转向中的社会与学术思潮的翻译介绍,中国民俗学者借助身体民俗的基本理论视角,关注着身体本质、身体知识与民俗知识的属性问题。基于美国现实,美国民俗学的身体研究走在前沿,甚至超越了对身体习俗的探究,不仅把身体实践看作一个可以和口头叙事、仪式行为等相提并论的研究类型(genre),而且将身体看成民俗学一个基本的理论视角。

以往的中国民俗学研究在涉及到“身体”的研究中,多是关注有关人体禁忌、性行为习俗、占卜(如相面术、手相术)等。传统文献中,诞育礼中有求子礼,对生男生女的各种秘方与预测,以及相关的饮食禁忌等。在涉及到女性社会地位时,多是描述青楼文化、妓女文化、妻妾制,乃至当代的性工作者所涉及的法律和公共健康等问题。这些多是将身体作为客体的记述,缺少对当事者,无论是男性还是女性,作为主体的分析。在过去,中国文化传统中儒家的“身体发肤,受之父母”思想导致对身体的认识主要是从社会和文化功能方面去解读,将身体作为“客体”而不是“主体”。

日常生活中与身体有关的词语反映出的不仅是字面的意义,还有深层的社会、宗教、文化等不同层面的意义。例如,献身(或捐躯);净身;沐浴;剃度;断发;割发代首;结发(束发);结发夫妻;赎身;验身;投身;卖身;出身;身价;护身符;纹身;残疾;身外之物;终身大事;以身作则;修身与修心;安身等。此外,民间的说法有:(手术)伤元气;有身子(身孕);身怀六甲;有身份;身正不怕影子斜等。现代生活中的新概念:整容、器官捐献、身心健康、健身等也都是对身体的新认识结果。

对身体民俗研究的另外一个路径是从“身体叙事”角度来看待身体,将身体视为民俗实践的表现方式和民俗传承媒介,并在此基础上去分析人体感官与民俗、性别、社会地位等问题。基于实地调查,以身体民俗学的角度对个人叙事的分析也体现了民俗学的独特视角。又因为对“身体”的概念,东西方不同文化有着不同的宗教和哲学内涵,以中国文化的历史与实践为基础,在与西方对话的同时,构建出新的观念和思路也成为中国民俗学者的期待。

例如,通过对广西龙胜瑶族“六月六”晒衣节的观察和研究,“凝视”他者与女性身体展演成为旅游场域中的核心。这样的公共展演不仅是对局内人的一种社会话语权的建构,而且也是与局外人的一种认同关系构建,同时也成为对“原生态”传统的想象对象,由此构成了“双向凝视”。

无疑,通过梳理中外有关理论观点的发展线索,结合实践,提出新的定义与研究范围与方法,这是一个必要的路径。例如,有学者认为,“身体民俗学是研究与身体相关的民俗事象与民俗文化建构过程的学科领域”,其研究对象是“与身体有关的民俗事象、民俗过程中主客体双方的身体应用与身体经验、身体民俗学的理论方法与学术史”。这些对身体民俗的关注还需要与对性别民俗的研究紧密结合在一起,这样才更有意义。

身体这个源自西方学术话语体系的理论概念,与中国的历史和现实既有紧密的相关性又有特别的张力。这也使身体具有特殊的学术和现实意义。从“体知”实践的角度,我们可以考察身体如何被文化所刻写,身体又如何形塑文化,从而探讨民俗生活内在的丰富的身体内涵,探讨中国文化独特的身体观念与现实。在中西文化的比较中,我们有可能从悠久的文化实践传统中发现和发展出可以有效阐释中国文化的理论方法体系。

二、性别民俗的界定与研究

性别民俗是指与性别有关的各种民俗表现形式,是与身体民俗密切相关的概念。性别民俗与女性民俗是相关但不同的概念。女性民俗研究与妇女研究又是一对相关的概念。对女性的民俗学研究与人类学研究也有着不同的侧重点和方法。目前的性别民俗研究较多地关注女性民俗研究,对男性民俗的研究还很少,也还没有系统地对跨性别和多性别方面的民俗研究。总体来说,无论是作为议题还是视角,性别民俗研究在民俗学研究中仍处于新兴和较为边缘的状态。

针对目前学界有关的性别研究,民俗学者康丽认为可以概括出这样三种类型:1)将女性群体作为性别研究的重要对象,但在分析过程中,强调性别主体文化实践的差异与多样;2)将性别视为剖析文化事象的视角,而不侧重对某个性别群体的特殊关注;3)侧重主体性别建构动态机制的研究。具体来看,有关女性民俗的研究还有待深入,一些需要讨论的问题包括:如何将多样性的认知真切地纳入对性别问题的理解?怎样说明在生活世界中女性与其他性别的文化被忽略或未被辨识的情况?如何能在反思原有性别规制存在的合理性与合法性的前提下,唤起文化享有者对这些弱势群体的关注?如何解释相关诠释与文化政策将性别刻板印象合法化的过程等。

针对女性民俗研究,也存在着视角的问题。与女性研究在其他学科中的表现相似,女性视角进入到民俗学的研究中,也是通过对性别社会建构变量的强调和提升,使得被边缘化甚至无形化的众多女性问题或所谓非正统的议题“浮出水面”,并被纳入研究范围,从而改变民俗学以男性及相关议题为唯一正统和标准的局面。需要注意的是,“女性/性别视角”的加入,在强化了探索日常世界的女性主义立场的同时,也有可能因为对两性二元性别架构的固守,引发知识霸权的诟弊,容易显露出一种强烈的“精英”意识,把作为研究者的女性“我们”与作为被研究者的“她们”分离开来,形成一种知识内部的等级体系。而“女性”概念的普适化与均质化,也有可能抹杀在性别主义压迫中不同女性群体经验的差异和多样化,使女性主义研究带有一种殖民主义倾向。同时,越来越多的研究成果呈现出一个事实,在世界范围内,性别认知与实践以多元化的方式存在着,简化性别认知的倾向与对性别二元框架的僵化遵从,会在极大程度上疏离于对性别多样性的尊重。

在中国民俗学发展史上,虽然对女性民俗的研究只是近二十年多年来的事,但已有很大发展。民俗学者邢莉较早地以“女性民俗文化”的概念为女性民俗研究打下基础。从民俗学和人类学两个角度,李霞通过“娘家和婆家”等日常生活概念提出女性是社会关系的“依附者还是构建者”的问题。陈秋和苏日娜呼吁对“女性民俗”研究的重视,并强调女性民俗研究不同于妇女民俗研究,女性民俗研究是有关女性的民俗文化和民俗事象,关注民俗生活中性别的习俗化问题,更着重思考性别关系下女性俗民群体和个体的主体性表达。王均霞指出,作为女性学与民俗学的交叉的女性民俗研究,拥有“关于妇女”与“为了妇女”的双重使命,但以往的研究因将女性民俗实践者抽象成普遍意义上的“妇女”而导致了女性民俗实践者在研究中的缺席/失语。

不同民族的民俗文化有其特定的性别概念与意识。民俗学者刘晓春认为:社会性别差异建构了一整套区别男女生理差异的社会文化制度以及习俗惯例。这些习俗惯例与社会文化制度共同形成了一种强大的话语力量,规范了女性的社会行为与思想情感。在传统汉人社会中,社会文化制度对于女性的规范约束因不同社会阶层的妇女而异。社会性别认同的形成,与他者的认同关系密切。与女性有关的民俗禁忌、规范,几乎都与社会对于男性的宽容和放纵相对应;换言之,女性的社会性别认同是由男性他者的承认而获得的,社会性别认同正是在与男性他者长期的历史对话之中形成,并构成了社会对于男女不同性别的心理期待和行为方式。长期以来,男性在社会政治、经济、文化生活中处于主流地位,女性社会性别认同是在一种男性霸权的氛围中获得的。这种霸权不仅仅是男权社会的主流话语,更为可怕的是,霸权的图像已经使女性被迫接受,成为一种压迫的形式,进而把女性自身边缘、卑贱的图像内化为一种自我意识。男权世界预设了一系列关于女性的性别形象,这些形象可以说是对女性性别扭曲的一种认可。在漫长的历史过程中,汉族女性基本处于被贬损、被扭曲的不公正的状态之中。

近些年来,除了针对性别民俗传统的文献整理与考证外,如对中国历史上的“艺伎”、“裹足”、“青楼”等习俗的文献综述,上述的民俗学理论研究逐渐开拓出性别民俗研究的新领域。同时,越来越多的有关性别民俗,特别是女性民俗的民俗志研究也得以发表传播。例如,民俗学者刁统菊针对女性民俗学者在田野作业中优势与劣势等问题进行了调查研究。还有从民俗与文学角度对女性民俗的研究。对已成为国家级“非物质文化遗产”的“女书习俗”的研究和保护也体现了民俗学在性别民俗研究中的学科作用。

纵观中国民俗学发展史上对“女性民俗”的关注,民俗学者王均霞认为,整个百年史可以分为四个时期:1)1910年代到1940年代:与妇女解放运动紧密相连的发轫期;2)1940年代到1970年代:阶级分析法与民间文艺作品的搜集与研究;3)1980年代到1990年代:主体客体化的女性民俗研究,即女性民俗研究的成型期;4)2000年之后:“情境化”的女性民俗研究,即女性民俗研究的发展期。所谓“情境化”研究,是将女性民俗研究置于中国民俗学研究的整体框架下,通过对中国民俗学整体研究观的借鉴与反思,同时借助后现代女性主义的“情境化知识”概念以及现象社会学的相关理念,尝试构拟一种个体的女性民俗实践者及其视线在场,并以此为出发点和落脚点,考察具体日常生活情境中女性民俗实践者与女性民俗文化的互动关系的女性民俗研究范式。

三、理解日常生活中的身体民俗与性别民俗

身体民俗与性别民俗在实践中是与其他民俗类型交融在一起的,如行业民俗等物质民俗和社会组织民俗。在学科研究中,饮食与身心健康、性别与医疗和理疗、信仰行为与健康和性别行为、巫术与心理学、医学人类学、营养人类学、健康民俗学等视角都为认识日常生活中的身体民俗与性别民俗提供了理性认知的路径,同时也有待进一步发展。在具体研究中,研究的第一步是要进行实地搜集与记录,然后将与身体和性别有关的民俗进行整理和分类,最后,根据课题的核心来侧重研究其文化意义、象征应用、性别和年龄角色或是仪式进程与角色等问题。例如,可以依据下面三种分类再做进一步的观察、记录、分类和分析:

(一)身体变形

身体变形是指永久或临时性对人的身体的改变,其目的可以是为了仪式或展演需要,为了审美,为了医疗或健康,或为了惩罚等。身体变形可以是承受者自愿的或是不自愿的。身体变形的形式包括:打孔或穿洞(耳环、鼻环、唇环等);变形(脖环、整容术等);切割(剃须发、断牙或拔牙、断指或截肢、割礼、胃切除等);添加或扩充(补牙、丰胸手术等);压缩(裹足、束胸等);涂饰(化妆、纹身、身体涂染、染指甲等);腐蚀(烙印、受戒、激光切除手术等);刻磨(指甲、职业性变形等);粘附(假发、眼睫毛等)等。

在进入现代社会以来,随着人们对这些习俗的观念发生变化,有些行为或习俗不再存在了,如古代的殉葬(有时是先截肢或断头后殉葬),“断头”、“裂身”,以及对罪犯的“烙印”或“刺配”。这也说明了对身体的变形与特定社会的法律和文化等环境有关。而有些行为或习俗似乎更为普遍,甚至流行(如纹身和各种身体部位的穿洞),同时各种整形或美容手术也成为日常行为。

可以看出身体变形习俗的变化也与价值观、法律、技术等多方面的社会变化有关系。例如,以“纹身”为例,在殷商时期,“纹”字指身体上的纹理和涂染身体,即纹身的意思。而且,纹身成为高地位的象征。随着儒家文化的兴起,“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”的思想逐渐成为上风,这一习俗被赋予了负面意义,纹身或刺青、刺配成了社会越轨或罪犯的符号,并成为一些传统社会或组织的认同符号,成为“加入礼”的一部分。例如,《水浒传》中的宋江和林冲就在脸上有刺青作为惩戒,史进、鲁智深、燕青、阮小五等都有纹身也表明了他们当时是不循规蹈矩的社会成员的意思。日本社会中的“极道”(即八九三)组织是个著名的黑社会,同时也参与政治和经济活动,其成员的一个重要身份标志便是特定的纹身图案。但是,也有以纹身作为正面意义的。例如,《精忠说岳》中岳母给岳飞后背刺字,成为“精忠报国”精神的积极榜样。

现代社会中,许多文化都将纹身等身体变形行为视为个人审美取向的表现或文化时尚,更多地展示个人或群体认同。例如,近些年来,汉字纹身也成为国际纹身时尚的一个热点。美国职业篮球运动员艾弗森就在脖颈上纹有“忠”字,而另一位叫马库斯的运动员则在右臂上有“勉族”二字。

在许多文化传统中,各种“加入礼”常伴有特定的身体变形仪式部分。例如,在传统婚礼前对女性的“开脸”、入佛门的“削发为尼”或“剃度”以及“受戒”、一些社会或社团组织的“歃血为盟”等。与此相关的是针对血液、精液、经血、唾液、汗液等的禁忌习俗,这些也应该被视为身体民俗的一部分。怀孕女性在身体上的变化所涉及到的各种禁忌民俗和性别民俗也是不可忽视的研究领域。同样,那些没有明显的身体变形,但又直接涉及到身体的一些民俗也对研究身体民俗具有重要意义,如苗族的“上刀山”、瑶族的“上刀山”(爬刀梯)和“过火海”、傈僳族的“上刀山”和“下火海”(洗火澡),以及民间的“缩骨术”、“点穴术”等。

天生的生理残疾、因事故而残废、因医疗原因而截肢等身体变形不属于上述范畴。有关这些种类的身体变形发展出其独特的口头和行为民俗,也需要民俗学家去关注、搜集和记录以及研究。这方面民俗的研究有助于改变社会对这些弱势群体的歧视和偏见。

(二)身体装饰

身体装饰是指服饰、头饰或发饰等装饰或修饰身体的习俗。其功能或目的是多重的,如为了应对天气变化、不同的社交场合、身体健康、或特定审美标准等。其中,性别与群体认同的表现尤其重要。例如,各种民族服饰及其内部认知性别与年龄或婚姻状况的象征符号等都是这部分民俗研究需要关注的。

例如,在中国的56个民族中,已经有多个民族的民族服饰被列入国家级非物质文化遗产名录。各个民族也都将服饰作为重要的族群认同符号。当然,每个民族的传统,无论是服饰还是饮食,都是在不断吸收新文化的进程中发展起来的。20世纪初的“中山装”是作为新的国家认同符号而被创造出来的。近年来的“汉服”和“唐装”等现象也体现出对汉民族服饰传统的重构努力。但是,当代城市里的婚礼中所展示出的中国“传统婚礼服”与西方“现代婚礼服”的结合,充分表明了在作为文化符号的服饰方面,传统与现代的跨文化融合与创新。这些都反映了个体和群体以及国家层面上以身体装饰为认同符号的实践,也逐渐成为新日常生活的一部分。

与之对应的是身体装饰在特定场合作为群体认同符号的运用,突出体现在各种仪式或节庆等公共展演中。这些从日常到非日常的活动反映的是特定的仪式中服装所承载的特定象征意义,其角色意义不同于日常生活中的着装。例如,节庆中的舞龙或舞狮、跑旱船、飘色,各地的社火或庙会演出,地方戏曲的表演,甚至是“春晚”中的“地方性”与“民族性”的展示,都是在借助服饰达到强化认同的目的。

集体性的统一标准服装是构建群体认同的重要符号之一。例如,军队的军装,不仅是社会一个特定组织的标准,同时,其装饰也表明了每个成员在其组织内部的地位身份。现代社会中许多部门或行业都有标准服装,如校服、厂服、警服、飞行员和乘务员服等。此外,监狱的囚犯也有特定的服装。这些群体认同符号是为了强化社会组织的集体意识以及该组织在整个社会中的地位。

发展于近些年俗称的“大妈舞”的“广场舞”,从以中老年女性为主的群体发展到包括不同年龄和性别的集体性活动,从邻里休闲娱乐发展到更大社会空间的民众健身运动,也从多数人不认同转变为多数人认同的社会行为。尤其是对参与者来说,从中获得的是个人认同及其群体认同感,并使自己和家庭的日常生活更有意义。同时,广场舞也包容和融合了各种舞蹈形式和风格,如民族舞、地方舞、现代舞、拉丁舞等,成为多元文化融合的一个有意义的路径,改变了社会对性别和身体的认知与态度。2017年国家体育总局发布了《关于进一步规范广场舞健身活动的通知》,这也有助于整个社会对身体民俗与性别民俗的再认识。

现代日常生活中的“化妆”与“打扮”等身体服饰行为,随着交际群体的扩大,具有更加复杂的象征意义和功能,同时也丰富了相关的其他民俗表现。这些还都有待于民俗学者去进一步的分析与研究。

(三)作为文化机制的生理性别与社会性别

人类的生理性别构成人类繁衍机制的核心,并由此形成一定的生活组织结构。而社会性别作为一种文化机制,凝聚和承载着人类社会生活的组织结构原则,界定着社会关系、社会地位以及行为模式。物质生产和生活民俗、社会组织民俗等社会实践都是通过性别、年龄、身体等具体机制而运作的。研究这些问题,可以将相关的民俗实践作为一种社会进程、一种社会组织结构,或者一种社会阶层结构来看待,可以是多学科和多视角的。对这些问题的探讨,无论是在民俗学还是其他社会科学方面,都是近半个世纪来的新发展。

在现实生活中,有关身体和性别的民俗传统构成日常生活有机组成部分,体现在婚姻与家庭生活的各个方面。在婚姻与丧葬礼仪上,通过言语、色彩、服装、行为、象征物等民俗事象维系着特定文化和社会的有关身体与性别的观念。例如,诞生礼中与新生儿性别有关的服装、命名、亲属称谓等都关系到家族成员的角色问题。在婚礼的“闹洞房”和丧葬礼的“哭丧”、“送葬”等仪式性行为中,都常常有明确的性别区分。在日常言语中,在故事、神话、童话和笑话中,性别角色尤其突出。例如,在男权社会中,民间传说和故事的主角则多是女性,像中国的“四大传说”(孟姜女、梁祝、白蛇传、牛郎织女),和西方各种有关“公主”的童话。再如,中国历史上的“缠足”、“童养媳”、“妻妾”等习俗,以及当代的“小三”现象等都反映出特定的伦理和性别政治等社会问题。而在女性群体中,或由女性讲述的故事中,常常表达的是不同于男性的对社会现实的态度。现代的提倡男女平等的思潮对民俗研究产生了重大影响,使更多的民俗学者,特别是男性学者开始关注身体与性别习俗。例如,各地“香会”或“庙会”等信仰习俗也开始被从身体与性别角度来认识和分析,由此拓宽了人们对社会、家庭、个人、男性、女性等角色认知的视野。

当代社会在性别的界定上无疑形成了与传统的民俗观的冲突。例如,通过医学和法律层面的跨性或变性,同性恋或婚姻等社会现象,愈发受到社会的认可与接受。其实,民间故事中早已有大量的相关内容,有助于理解这些行为。例如,通过故事类型和母题的研究,可以看到有大量的传统故事是有关“身体转换”的,如人变成动物或动物变成人,男人变成女人或女人变成男人,以及动物或物件可以说人话等的“巫术转换”故事,都映射了不同社会对性别和身体的多重性的认识。其中,对人的身体与动物的比较,女性与男性的性别力量的比较,都体现出特定的价值观,如民间故事中的一些常见类型:301“三个公主遇难”;301A“寻找失踪的公主”;312A“母亲(或兄弟)入猴穴救女”;313A“女孩助英雄脱险”;314“青年变马”;333C“老虎外婆”;400C“田螺姑娘”;400D“其他动物变的妻子”;411“国王和女妖”;433D“蛇郎”;465“妻子慧美,丈夫遭殃”;480D“仁慈少妇和魔鞭”;507A“妖怪的新娘”;510A“灰姑娘”(中国版的“叶限”);876“聪明的侍女与求婚者们”;882“对妻子的贞洁打赌”;884A“一个姑娘化装成男人和公主结婚”;930A“命中注定的妻子”(如“月老婚配”)等。

无疑,身体与性别问题是故事学研究中一个重要问题,有待深入研究。例如,在中国有千年历史的“妙善”和“碧霞元君”(千花公主)故事,以及类似的“龙女”故事,都属于923B“负责主宰自己命运的公主”类型。通过从身体、超越、家庭观念以及宗教信仰方面比较这个类型的中国故事和法国故事,可以清楚地看出“其相似之中又蕴含很多细节上的不同,正是这些细节折射出两张宗教文化的本质差异”,从中看出中国女性在社会与自然、美与恶的灵魂观、神圣与世俗的宗教观之间,如何用自己的身体“实现家庭价值来解决终极危机”。

总之,对身体民俗和性别民俗的研究毕竟是民俗学研究的一部分,而民俗实践和民俗研究的核心都是认同,即个体与群体如何通过日常生活实践重构和维系个体认同、群体认同、文化认同。因此,身体民俗与性别民俗都是民俗认同的符合表象,反映的是特定文化中的文化价值观,并包含着特定时代与社会环境的印记,以及意识形态。

现代生活的商业化进程也充分利用了有关身体和性别的民俗,特别是相关的民俗符号。例如,生日礼中(如“满月”或“百日”)通过色彩体现出新生儿的性别:粉红色代表女性;蓝色代表男性。服装业和玩具业也制作大量相关的礼物,在获得商业利益的同时也使得传统的习俗更加突出。同样,成人礼、结婚礼和丧葬礼也在商业化进程中进一步强化了身体与性别的民俗。现代生活中的化妆品,通过人的嗅觉与视觉等感官,揭示出对身体与性别的新认识。甚至通过“身体味”来分析“人味”,进而将人的神经生理系统与社会文化价值观体系结合起来,由此来看民俗在社会文化的发展与传承中的作用。现代的“无痛纹身”和电动纹身技术在与传统纹身技术与图案结合的同时也展示了新的消费和审美观。现代社会在打破传统的身体与性别禁忌同时,有创造了新的禁忌等民俗。文学艺术更体现出现代思潮的发展与变化。除了民间故事和文学作品外,大众传媒、绘画、雕塑、音乐等作品也通过身体和性别来表达不同的思想和象征意义。此外,在互联网时代,以年龄和性别(如LGBTQ+)以及特殊兴趣为基础所形成的虚拟群体如何传承和实践民俗传统,这些互动与现实群体及其日常生活之间的互动等问题,都是研究身体民俗和性别民俗不可忽视的方面。因此,现代生活中的身体与性别的民俗研究为人类对自身的认识提供了新的视角,是认识现代社会中的各种认同问题的有益途径。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《中国传统文化研究》第三辑,中国海洋大学出版社,2021年8月。

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛