点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

20世纪初,收音机进入中国,极大地改变了人们的生活方式和听觉习惯。依据1932年亚美公司《无线电问答汇刊》记录的1929年至1932年间来自上海及其周边地区收音机听众的1100对问答,本文试图重构这一时期以上海为中心的民国都市声域。通过追踪听众对”响亮”与”清楚”这两个听觉诉求的不断探究,本文揭示了这一时期听觉技术在资本主义、殖民主义和民族主义互动的大背景下如何促使都市居民重新认识声音、自我与环境的关系,同时也展示出声音与空间、技术以及听觉现代性的密切勾连。

收音机; 空间; 技术; 听觉现代性;

城市史学者李长莉教授最近指出,近二十年的中国城市史研究虽然取得重大进展,但在一些方面仍然存在缺点,比如对下层工人和劳动者群体的关注居多,对中上层市民的关注较少。在这方面,民国听觉史研究的学者所受诟病稍少,因为20世纪二三十年代收音机、留声机等商品价格依然比较高,多为中上层市民消费,因此听觉史的讨论也相应地关注于中上层市民群体。其中, 葛涛指出,以唱片为载体的声音通过留声机和无线电传播开来,既是跨国资本角逐、民族企业崛起参与竞争的后果,又是对都市富裕阶层消费需求的反映。汪英对广播的研究表明,20世纪二三十年代上海广播里的声音,同时呼应现代化的生活理念和民族救亡的政治诉求。姜红对这一时期收音机的研究延续了葛涛与汪英的思路,进一步讨论声音的商品特质,以及组装和使用收音机对市民生活的深刻影响。上述研究成功地展示出声音在现代都市生活中的复杂面向, 及其与政治和资本的交织。不过, 其缺点在于有关唱片、收音机和无线电听众的讨论的匮乏,以及对上述声音载体的技术性 (technicality) 的忽视。本文将从这两个方面对已有研究成果进行补充,通过聚焦都市居民“听”收音机的体验来挖掘工业化时代声音对个人及其生活环境的影响,个人对该影响的认识,以及该认识的技术基础与更深层次的政治、经济和社会因素。

乔纳森·斯特恩 (Jonathan Sterne) 在其名著《过往可听》一书中提出,唱片、广播、收音机等声音再生产的技术实际上是一系列社会、文化与科学理念与认知变迁的产物。同时,这些技术的发明会施加反作用于听众,从而在微观层面改造和形塑人民的听觉习惯并在宏观层面与科学、文化、资本主义等势力形成互动。不过,由于植根于19、20世纪西方的声音文化与实践,斯特恩对听觉技术与殖民主义之间的互动探讨甚少。本文将殖民主义的视角带入研究,进一步补充和丰富斯特恩对听觉现代性的论述,并呼应安德鲁·琼斯 (Andrew Jones) 对殖民主义现代性 (colonial modernity) 的讨论。在《黄色音乐》一书中,琼斯强调,爵士音乐在民国上海时期的遭遇正是殖民主义现代性的典型体现:既沟通在地与全球,又穿梭于传统习惯与异国风情之间,而这一切又以各种殖民主义势力交织的上海最为典型。与琼斯不同的是,本文尤其重视对“听”的技术的分析,并由此进一步深化斯特恩与琼斯有关听觉现代性的研究。

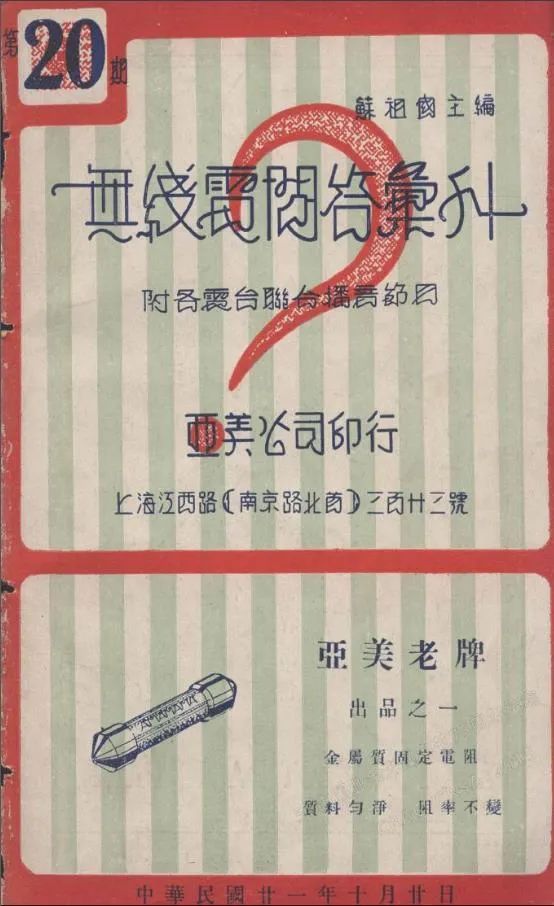

本文所依据史料是《无线电问答汇刊》 (以下简称《汇刊》) 。这部史料一直为文化史学家所忽略。该刊由亚美无线电公司 (Amateurs Home) 编印。亚美公司由出身上海的闽商苏祖国兄弟四人创办于1924年,主要销售无线电器械。1929年,亚美公司创办上海广播无线电台,同时设立无线电常识问答节目,并设立电台问答部专门负责解答听众疑问。该节目每周一、三、五晚7点20分至7点40分播出,历时20分钟。自1929至1932年间,收到听众两千多封来信,共七千多个问题。1932年亚美公司决定将部分来信与提问刊印于亚美公司《汇刊》中。《汇刊》除第1期和第19期特辑为当月10日出版之外,其余则每月5日、20日各出一期,总计24期, 520封信,1100个问题,为后人留下了解20世纪20年代末30年代初以上海为中心的都市听觉文化的珍贵史料。从表面上看,《汇刊》里保存的都是技术问题,但若仔细考察,就会发现技术背后的深层印迹。

01

《汇刊》收录的1100个听众提问中,有相当大的一部分涉及收音机里传出的声音不够响亮的问题。造成声音弱小的原因可能是某个电台本身的问题,可能是收音机的喇叭,可能是天线,可能是变压器,也有可能是矿石机的矿石,或者是电阻以及真空管,甚至是线路安装错误所致。更有听众纯粹是嫌收音机声音小,想将其调大。虽然造成收音机声音弱小的原因多种多样,处理办法也五花八门,但从听众对这些问题的描述当中,可以清楚地了解聆听收音机里的声音对他们产生的深刻影响。

这种影响首先表现在它对传统听觉认知方式的挑战。在前工业化社会,当声音的大小固定不变时,人听到的声音越大,则听者距离声音源头的距离越近。反之亦成立。这一认知不但可以帮助听者辨别距离,还可以帮助听者找到声音的源头。同时,因为不同之物发出的声音各异,听者可以根据声音的特征判断出物的特征。这可以称为“循声索骥”。但是,工业化社会的发声与传播机制扰乱了这一认知。大工业造出之前没有的“物”,这些“物”或者会发出人们未曾听闻的声音,或者其传播方式的特殊性使得听众无法追踪声音的源头。简单来说,工业化的到来使循声索骥的方法失效,听者无法根据所听之声判断发声之物为何,也无法探知自己与发声之物的距离,甚至无法理解所听之声。听众徐粹瑜有一架克氏收音机,能收日本和上海本地的电台,而且收音机收到的日本电台声音要比上海本地的响。如果按照循声索骥的办法,就会得出他距离日本比上海还要近的结论,尽管他家就在上海南市咸瓜街上。当然,作为能够买得起进口收音机的中上层市民,徐粹瑜肯定不会相信这一结论。但这个例子足以反映出当传统的听觉常识遇见新的听觉技术时,具有可能失效的危险。

新的听觉技术的出现,固然会制造一些认知上的困难,但更值得关注的是它如何促使听众重新认识自己的生活环境,尤其是自我、声音和环境这三者之间的关系。艾米丽·汤普森 (Emily Thompson) 认为,20世纪初建筑与建筑声学的发展深刻影响了美国民众的听觉体验。同样,20世纪初的上海建筑也影响了上海人的听觉体验。听众翁佩英拥有一架装有两个真空管的来复式收音机。一开始,翁佩英把收音机的天线装在了屋内,结果收音机“不响”。由于屋内与室外对电波信号的干扰程度不同,为减少房屋对信号的阻拦和损耗,翁佩英将天线转移到了户外。除了有意识地调整天线的位置,翁佩英还计划变换天线的式样,安装一个单线式天线。

新的安装位置与天线式样,改变的不仅是翁佩英一个人的生活环境,还包括周围人的生活环境。更具体一些,它们干扰了翁佩英邻居的生活。因此,当翁佩英安装单线式天线时,他的邻居出来进行了阻止。最终,安装单线式天线的尝试搁浅,取而代之的是一架环绕式的天线。虽然在天线的形式上进行了妥协,翁佩英最终还是将天线置于屋顶之上。不过,他发现用屋顶之上的天线获得的声音,“反不如户内天线响亮”。到底是天线的外观惹得邻居不高兴,还是邻居懂得一些无线电知识,知道一旦单线式天线安装成功,翁佩英的收音机收到的声音将会非常响亮,而自己也会被这响亮的噪音吵得不得安宁,故而有心不让翁佩英安装,笔者不得而知。虽然没有直接的证据表明翁佩英的邻居所持的是第二种想法,但是《汇刊》上的回答提供了一个间接的证据。回答指出,环绕式天线“本来不十分好,若限于地位,她强作收音之用。最好为单线式,自二十五至三十公尺”。可见,翁佩英退而求其次,获得的声音果然不如之前的好。而邻居很有可能也具备一定的无线电常识,知道环绕式天线收音效果不佳,不会传出噪音影响自家生活,因此也不再加以阻挠。

新的听觉技术不仅促使听众重新认识自己所处的环境,还重新认识自己的身体。翁佩英有一次用手触摸到收音机里中高周波变压器的次级,随之听到“如汽车喇叭声”一样的声音。还有一次,他用手触摸刻度盘, 听到了“洪然之声”。针对前一种声音,翁佩英使用的就是循声索骥的办法,由听到的声音联想到汽车喇叭声。但发出这一声音的却又明显不是喇叭,发出“洪然之声”的也不是钟鼎一类的器物。换句话说,所发之音与发声之物之间的关系以一种不同以往的方式存在。翁佩英对此表示不知“何故”,无法理解。但他又希望能够理解这一崭新的发声机制,于是特意向电台咨询。电台问答部的回答是:“人体是带电体, 当手触及刻度盘时,人体电量经过手掌传递到收音机上,增加储电器容量,改变回路内储电量”, 从而造成震动,发出声响。问答部告知翁佩英,“此即所谓‘Body effect’”。使用英语来告知读者“身体效应”这一表达方式,具有极强的戏剧性。一方面它所展现的是对人之身体的崭新认知,另一方面它表现出这一认知在语言学面向上的缺席,即它是如此之新,以至于在中文语言上尚未出现标准的词语与其构成所指关系,因此只好借用外来语言进行表达。

除了经由环境与身体生发而成的旧物新知之外,新的听觉技术还能激发新物新知,其典型例子是矿石。在其检波功能被发现之前,矿石的功能主要是装饰 (钻石) 、燃烧 (煤) 与提炼 (金属矿) 。因为这些功能所限,矿石多存在于大众视野之外。当被发现具有检波功能并安装于收音机之中时,矿石摇身一变成为新的商品并在日常生活中经常出没。不仅如此,一些矿石还会被专门加工生产出来以便更好地适应收音机的使用特性。听众翁佩英的收音机内安装的就是一块“极小”的“化合炭式固定”矿石。某一天翁佩英注意到收音机的天线突然触碰到矿石,继而出现火花, “从此收音力即减少”。由此,翁佩英学习到了一种新的知识:矿石是单一向的导电体,一旦被烧就会失去导电功能,从而影响收音机的声音。

寻找最响亮声音的过程,使听众从声音出发,重新思考自我与声音以及周边环境的关系。这个环境除了包括建筑等大型的空间设置之外,还包括更小的、更易变动的、更日常生活化的物品;除了包括已有之物以外,还包括刚刚进入民众视野的近有之物。除此之外,它还揭示技术在现代听觉体验构建过程中所处的基础地位。正是后者使得听众重新理解听觉世界成为可能,翁佩英案例就是这方面的一个经典案例。

但这并不意味着听众的对听觉世界的重构总是获得技术与科学的支持。相反,在许多情况下,听众所理解和重构的听觉体验与科技有所冲突。听众赵英的案例正是在这样的背景下显得极具启发意义。赵英有一架朋友代装的单管收音机。他发现,到了下雨的时候,收音机里传出的声音就会减小。不仅如此,一下雨天地线还会发麻。即使是关闭电源的时候,天地线也会发麻。但是,如果天地线不插在收音机上,那它就不会发麻了。从赵英的描述来看,收音机声音减小和下雨天气有因果关系。但实际上,赵英的认识是错误的。电台技师肯定地指出,下雨不会导致声音不会减小。但是赵英的认识又不全错,因为声音减低确实和水有关系。“一定有走潮之处”,影响了无线电信号的传输。当然,本文所强调的重点不是赵英犯了错,而是要指出技术能够决定收音机响聋与否,但是不能决定听众的听觉体验。技术决定论在这里是不成立的。同时,笔者还要指出,听觉体验具有一定的独立性,相对于技术来说,这个体验或者认知可能是错误的,但它毫无疑问是真实的。相比较于这种体验的对错与否,声音研究更关注的是这种真实的听觉体验如何影响听者与环境的关系。

02

除了声音弱小之外,听众们抱怨最多的就是那些不期而至的嘈杂的声音。这些声音形式多种多样。有的是“哔啵”声,有的是“嗤嗤”声,有的是“咯咯”声,有的是“嘘嘘”声还有的是“噼啪”声 、“嘶嘶”声和“沙沙”。更多的听众则是直接抱怨收音机里传出的声音“嘈杂”,杂声“多”而“极响”,听不清楚。有的收音机里只有一个杂音,有的则是数个杂音同时作响。听众张泽霂的收音机很不幸地属于后者。张泽霂委托亚美公司按照其代售的DX Set收音机的线路安装了一架能收远程电台的故音机。这架收音机可以收到三个日本电台、一个小吕宋 (今菲律宾) 的KZRM电台,还能收到杭州的浙江广播电台。不过,这架收音机经常发出三种奇怪的声音。收音机开机时,常常发出“哔哔啵啵”的声音,还有像打开自来水龙头时水流“哧哧”的声音,在这两种声音的交织下,张泽霂无法听清自己喜欢的小吕宋电台的音乐。

感受着传进耳朵里的这些声音,张泽霂和许多听众一样,除了想要消除它们,更好奇这些声音究竟源于何处,又为何出现。电台问答部给出的解释满足了张泽霂的好奇心:“哔哔啵啵”的声音是天空中的静电造成的。听众收听远距离的电台时,往往会伴随这种声音,而且,越灵敏的收音机,其“哔啵”的声响也就越大。水流“哧哧”的声音,是因为附电车上的滚轮接触不佳,造成火花的声音。

值得注意的是,在所有这些问答中,没有一则使用了“噪音”一词。虽然早在1922年就已有人使用“噪音”指涉嘈杂扰耳之声,但《汇刊》里“噪音”一词的缺席有力地说明,迟至1932年“噪音”依然没有成为人们指涉嘈杂之声的标准用语。而这些缤纷的词汇也恰好展示出在标准用语将其他近似语词排挤出流通领域之前“众声喧哗”的精彩局面。

作为问题出现的这些嘈杂的声音,并不是声音研究的奠基人谢弗 (R.Murray Schafer) 所认为的“信息含量低” (lo-fi) 。相反,它们所含信息极高。正如阿塔里 (Jacques Attali) 所指出的,这些是不被渴望,不被需要的声音。通过研究这些声音,我们可以获知其背后的权力运作机制。这一论断同样适用于都市民众从收音机中收听到的嘈杂之声,因为这些声音虽然对应着不同的故障、召唤着不同的技术,但是其产生机制深深根植于国家、资本与殖民主义的纠结之中。

技术仅仅处于问题的最表层。听众张味之按照《苏氏科学丛书》第四册之《矿石收音机制造法》里的第三十三图安装了一架矿石机。他向《汇刊》反映,收音机无法区分呼号为XGAH的亚美公司主办的上海广播电台与呼号为XGX的新新公司广播电台的播音,以致声音“相混”,无法收听。听众金养田也遇到相似的情况,他的收音机在收听二台播音时,发现二台“非常相左, 混合不得分开”。还有听众姚亮炯的三回路三管机。姚亮炯在收听呼号为XGNE的上海大中华电气公司广播电台时,总受到临近波段所播放的西乐唱片的干扰,甚至有两家电台的音乐听不清楚。听众章文辉的收音机在收外埠电音时,非常容易被上海本地的电台干扰。电台问答部答复张味之等听众,造成声音相混的原因大多是收音机的信号选择性不强,建议听众将天线改短,加装高周波扩大信号,或者拉开初级线圈与次级线圈之间的距离,以增强其选择性,从而将波长相近的电台区分开来。

不过,张味之注意到电台声音相混的现象不是一直都有,而是最近才出现的。他反映,以前收新新电台和开洛电台的信号很好,不会混杂。自从上海广播无线电台开始播音以后,声音“相混”才出现。为什么会这样呢?这是因为, 以前新新电台的波长为220公尺,开洛电台的波长为329公尺,两波长相差109公尺之多。且开洛电台离张味之距离较远,识别起来比较容易。问题就出在亚美公司身上。亚美的上海广播电台开始播音以后,使用的波长为323公尺,与此同时,新新电台的波长调整为255公尺,二者相差72公尺,而且这两个电台距离张味之的住处都非常近,所以增加了收音机识别、区分电波的难度。亚美公司设立电台,除为了其所宣称的推广国货和教育启蒙之外,另一个非常重要的原因就是苏氏兄弟看到了无线电市场的巨大利润,想从中分一杯羹。可以说,造成声音“相混”的原因,除了三个电台的电波信号太过接近对方之外,更重要的是这背后的利益之争。在表层的技术之下,暗藏着资本之间的较量。

让情况更加复杂的是这利益之争背后的民族主义诉求。1924年至1927年间,上海仅有大来洋行、新孚洋行和开洛公司主办的三家电台,且三家均为美国人所掌握。1928年,亚美公司成立上海广播电台。这是全国第一家华人自办的电台,其打破帝国主义垄断中国无线电市场的政治意义不言而喻。在这一点上,亚美公司有很清晰的认识。正如《汇刊》中一篇文章所说,亚美公司办事的宗旨有二:第一, “努力提倡国货”, 使民众“完全用国产”收音机;第二, 提倡科学民众化,帮助发展公共事业。王立新在一个相似的语境下指出,这种和平的、理智的提倡国货运动既有利于唤醒民众争取民族平等、维护国家主权的民族主义意识,又推动了经济的发展。

除了资本与民族主义以外,国家与殖民主义势力也同样隐藏于技术的表皮之下。这在听众张泽霂的收音机上得到完美的体现。除了上文中提到的两种声音之外,张泽霂的收音机里还经常传出电报的声音。问答部指出,这是因为小吕宋电台的波长较长,所以比较容易受到电报声音的干扰。同时,张泽霂的住处附近有交通部之电报台,因此受到电报声的干扰是再正常不过的了, “实无办法”解决这个问题。电报的干扰除了来自岸上,还有可能来自黄浦江中。听众陈惠周注意到,自己组装的一灯收音机能听日本、南京和杭州的电台节目, “结果甚好,但时常有电报声混入,不能免除”。电台问答部认为,如果不是天线太长导致的话,那就是因为黄浦江中的兵船、军舰经常使用电报传递信息,对附近的收音机用户造成干扰。由于电报发出的电波比较广阔,所以“无完善之法以除之”。黄浦江里停兵船、军舰, 并不是偶然现象,而是有着深刻的殖民主义印迹。1843年清政府与英国政府签订《虎门条约》,将军舰驻华特权写入条约之中。随后的中美《望厦条约》又规定“美国兵船可任意到中国各通商港口巡查贸易”。同时,“一体均沾”的最惠国待遇将军舰驻华特权赋予与清政府有条约关系的11个国家。民国成立之时,为避免帝国主义国家的干涉,又宣布清政府与各国所签条约继续有效。一战以后,获得这一权利的国家增至17个。正是这些甚具殖民色彩的条约赋予了这些兵船、军舰停在黄浦江中的权利,也使得电台与电报的声音相混且无法区分。

03

众声喧哗

上述分析表明,以上海为中心的都市听众对清楚和响亮之声的追求,陷入了一个悖论:听众越是通过购买服务、技术和无线电设施提高自己所听之声的清晰度和响亮度,就越是展示消费市场的巨大,从而促使越来越多的无线电台出现。而正如张味之的例子所展示的,都市的有限空间内无线电台越多,各台的电波波长则越接近,最终导致收音机无法区分相邻波段的电台信号,只能听到一片嘈杂之声。事实也正是如此,1924年上海仅有3座电台,到了1932年时已经增至40多座。上海成为名副其实的“众声喧哗”之地。

针对这种情况,民国著名的无线电专家曹仲渊有一系列深刻的见解。首先,他指出,电台在上海的集聚“是一种脑充血的病态,畸形不平均的发展”。其次,电台分布的失衡相应地导致国人听觉上的失衡:“空中传音,内地人民梦想未到,但上海的居民已经引起了一部分听众的厌恶。”导致都市听众厌恶的原因,除了节目编排太“滥”,“有电皆《啼笑》,无台不说书”之外,就是电台的电波调配问题。各台波长相互接近,信号“隔不开”,导致“彼此扰乱不能悦耳,形成‘以太’的剧烈斗争”。

曹仲渊将上海的众声喧哗归咎于政府的监管不力。他指出,在欧美各国,电台的发展受到政府的限制和约束,但在上海, “工程改良有时候也办得到,但望政府来限制就要费九牛二虎之力,结果还不免遭殃”。曹仲渊认为上海的情况和欧洲相似:欧洲各国设立播音台,不受任何一个政府的限制。同时,为了吸引听众,宣传自己的主义,各国还尽量增加自己的电力。

这样的类比虽然听起来有理有据,但实际上遮蔽了问题的真正所在。欧洲各国乃主权国家,有权力在领土范围内设置电台。欧洲本身只是主权国家的集聚之所。上海内部各区并不具备主权国家的性质。恰恰相反,上海本身乃是主权国家的一部分。问题的真正核心是上海的半殖民地特质。虽然当时上海为民国所辖领土,但整个20年代国民政府的权力基本停留在租界区之外。而上海绝大多数的电台或设于公共租界,或设于法租界,皆是政府权力难以到达的区域。换句话说,上海的众声喧哗并非曹仲渊所认为的政府管理不力,而是殖民地的权力结构屏蔽了国家的渗透,使后者根本无法作为。

而且,曹仲渊所听到的“有电皆《啼笑》,无台不说书”固然反映了新式爱情故事的风靡以及旧式娱乐形式的流行,但绝不是众声喧哗的全部内容。我在另一篇文章中已经谈及,留声机和广播等新听觉技术的出现,为致力于民众启蒙和社会改良的知识分子们提供了新的可能性。不独是南京的中央广播电台、杭州的浙江广播无线电台等政府掌握的电台极力通过电台播音教化听众,民营公司如上海的亚美及苏州的百灵都注意利用电台教育听众,甚至是无线电爱好者自己组装的私人电台,也往往致力于民众启蒙。

除却启蒙之外,救亡运动对上海众声喧哗的出现也有推波助澜的作用。1931年“九一八事变”后,日本占据东北。无线电界的知识分子开始以直接或者间接的方式引导听众抵制日本生产的无线电零部件和器材,并提醒听众关注日军在沦陷区的暴行。在回答听众关于五管收音机可以收到哪些地方的电台的提问时,电台问答部答复说,五管收音机可以听日本、辽宁和杭州等地的电台,紧跟其后的是放在括号里的一段话:“今日辽宁电台已为暴日强占,不能复闻矣。”甚至有听众表示,为抵制日货,而将所用三管收音机中的一个日产真空管换成亚美公司的产品。

与救亡运动相关,但对众声喧哗的形塑更为深刻的因素,是这一时期全球范围内的经济危机。1929年10月美国华尔街股市崩盘,引发全球性的经济衰退。主要国家的农业和工业备受打击。然而,从1929年至1933年,当世界多数国家正遭受严重的通货紧缩时,使用银本位的中国并没有经历大规模的物价下跌。而且,各国为稳定物价而大量抛出的白银大量流入中国,导致中国出现货币贬值、物价膨胀的独特现象。上海作为全国的金融中心更是流入了大量来自周边农村的白银。与此同时,为缓解经济危机造成的人口失业等问题,作为全球无线电出口巨头的美国大量招收失业工人进厂组装收音机,以图节省人工、节省材料, 易于销售。这样的后果是大量美国收音机蜂拥入上海,虽然价格低廉,式样新颖,但“易于损坏者,比比皆是”。不独是美国收音机质量较差,遭受经济危机重创的日本也是如此。“日本货大多价廉,成本太轻则货物当然不能制造良好。”

遭遇质量较差且易于损坏的进口收音机对亚美等中国无线电公司无疑是个机遇。实际上,亚美公司就是从修理进口收音机、组装和改造收音机及其零部件起家的。在大萧条时期,修理进口收音机更是亚美公司的一项重要业务,当然更为重要的是借助这个机会,设计和生产出质量更好的国产收音机,与跨国公司争利。具体到日本,由于此时日本已经占领东三省,激起一部分工商界精英和知识分子的愤慨,日本收音机更是在中国遭遇强烈抵制。上文中已经提到,有的听众为抵制日货而将收音机中的日产真空管换成国货。作为无线电器材的生产商、供货商和维修商,亚美公司提醒听众:“日本货差不多都是这样的(指的是价廉货次——笔者注)。劝诸位为经济着想,并为不忘仇敌计,勿再购买。”

不过,抵制日货的爱国听众似乎是少数。绝大部分的听众在日本占领东北之后依然十分热衷于收听日本电台的节目。例如,听众陈定邦虽然听不懂日语,但依然向电台去信了解如何消除日本台播出时的杂音。听众对日本台的执着或许和此时民族危亡的形势尚不严峻有关,但它同样暗示了这样一个信息:听众的听觉品味有时并不一定和时代的潮流同步,而且听众有可能逆着时代的潮流去坚持和维护自己的听觉品味。

都市听众在国家遭受日本侵略的民族危亡之时对日本电台表现的热情,不应被简单解释为他们的盲目、无知和愚昧。这些原因确实有可能真实存在,但同样不可忽视的依然是技术问题。在听众徐粹瑜的收音机里,日本电台的声音最响,上海本地电台次之,接着是杭州台的声音,南京台更弱,就像矿石机里的声音一般小,远在九百公里外的天津台的声音都要比南京的稍微响一些。这也就是说,尽管日本此时已经侵占东三省,成为民国之敌,但凭借其具备强大的发射功率,日本电台发出了最能满足徐粹瑜听觉需求即响亮清晰的声音。相比之下,距离上海极近,且作为民国政府喉舌的中央广播无线电台,因为输出功率仅有500瓦的原因,成为徐粹瑜收音机里最弱小、最边缘化的存在。

同样,听众对日本电台的执迷也不应被简单地解读为救亡的失败。它促使我们走出以群众运动的出现作为救亡信号的误区,去主动挖掘救亡的技术面向。“九一八事变”之后一年左右,日本本土的福冈、熊本、广岛,以及当时作为日本殖民地的台湾和朝鲜等地区的收音机听众连日收到“怪播音”。这些播音“有时用流畅的日语,煽动日本反对日本政府侵略中国,或用华语,向台湾及日本各地华侨宣传反日运动”。播音的输出功率为50千瓦。日本的播音台受其影响严重,“播音极不清晰”。后广岛无线电局调查发现,播音极有可能来自南京或者上海。考虑到此时位于南京的中央广播电台刚刚修整完工,输出功率刚好为50千瓦,基本可以断定,此项举措必定是南京政府所为。南京政府利用全亚洲输出信号最强的电台向日本本土及其殖民地进行反日鼓动,并严重干扰其播音活动,这是利用技术救亡的典型案例。

有趣的是,电台鼓励听众抵制日货,却并不引导听众抵制日本电台。在宣传亚美公司组装的收音机或者制作的零部件时,电台告诉听众,如果使用这些收音机和零部件,就可以收到远自日本的电台信号。遇到听众想要解决收听日本电台遇到的噪音问题时,其也积极出谋划策,提供解决办法。不引导听众抵制日本电台固然可以理解为是其不为狭隘、极端的民族主义所囿的表现,但正确理解这一现象,必须正视资本的涉入。收音机是商品,亚美公司生产和组装收音机,制作、改良收音机零部件,皆是为了获利。实际上,向电台写信寻求收音问题之解决这一特权,只开放给在亚美公司购买、组装或维修过收音器械的听众。为保证写信的听众确是自己的客户,亚美公司向自己的客户发放问询纸,并明确规定只有将问题写在问询纸上才有得到解答的可能。因此,保证自己听众的收音机能够收到并且收听清楚来自日本的电台,正是亚美公司所提供的服务的一部分。要求听众不听日本电台,或者忽视听众收听日本电台的需求,直接损害的是亚美公司自己的利益。由此可一窥当时商界精英在思考民族救亡问题时所面临的资本与国家纠结的两难处境。

04

总结

依据《无线电问答汇刊》记录的1929年至1932年间来自上海及其周边地区收音机听众的1100对问答,本文简要探讨了都市收音机使用者对“响亮”和“清楚”的声音的追求。听众们追求的既是一种听觉体验,又是对听觉技术的掌控。在探索和追踪这些声音的过程中,听众开始有意识地从耳朵出发,重新思考自我与声音以及周边环境的关系。这个环境除了包括宏大的、固定的、景观型的空间,还包括微小的、更易变动的、更日常生活化的物品;除了包括已有之物以外,还包括刚刚进入民众视野的近有之物。除此之外,它还揭示了技术在现代听觉体验构建过程中所处的基础地位,正是后者使得听众重新理解听觉世界成为可能。

技术与听觉体验的重构直接相关,但其仅停留在问题的表面。真正形塑日常听觉体验的是更为深刻、稳定和不易察觉的因素。听觉体验的生成机制具有多重的复杂性,既与技术直接相关,又与资本和国家密不可分。具体到20世纪二三十年代的上海,又牵扯进殖民主义的权力壁垒、日益高涨的民族救亡思潮。如此种种,构成中国近代史中的都市听觉现代性。

都市的听觉现代性是一种整体性的现象。它迫使研究者既要关心听觉技术的发生与变革,还要留心更为隐蔽的社会和政治结构的作用力;既要注意都市内部的精细纹理,还不能忽略城市与周边、城市与内地、城市与全球市场因为资本与商品流通而产生的等级关系。只有这样,当我们用整体的视野去观照都市的听觉体验时,才能将其放置于各种关系结构中,对其进行准确分析,从而再现已经逝去的听觉世界。

文章来源:《文学与文化》2018年第1期。注释从略,详见原刊。

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛