摘 要:怎样解释宝卷的基本概念,是进行宝卷研究的前提。通过总结和补正前辈学者郑振铎、李世瑜和泽田瑞穗的研究,重新梳理和归纳宝卷的命义、宝卷的历史发展,特别是清及近现代民间宝卷的发展及其特点。以此为基础,对当代仍在流传的宝卷和宝卷演唱活动(宣卷)在“非物质文化遗产”活动中的定位和发掘、保护等问题,提出讨论。

关键词:宝卷;宣卷;民间文学;曲艺;非物质文化遗产

中国宝卷形成于宋元时期,流传至今,己近800年。宝卷进入现代学界的视野,也已90余年。20世纪80年代的“文化热”中,人文社会学界大都觉得宝卷可与自己研究的课题沾边,因而掀起一股“宝卷热”:中国大陆、中国台湾的学者和出版界开始编辑、出版宝卷集。21世纪初,宝卷被纳入国家非物质文化遗产名录,仍存有民间宝卷演唱活动地区的地方政府文化部门,均投巨资“发掘、整理、出版”大型宝卷集,申报各级非物质文化遗产名录。但是,由于基础研究没有跟上,也缺乏科学的田野调查,因此,对各地宝卷和宝卷演唱活动(宣卷)在非物质文化遗产中的定位,各地宝卷的搜集、整理、出版和推广,便出现许多问题。这些问题,笔者虽然在一些场合提出,但至今没有展开讨论,借此机会与大家座谈。

一

什么是宝卷?这似乎不是问题。但是,认真阅读宝卷研究不可回避的三位前辈学者郑振铎((1898-1958)、李世瑜(1922-2010)和泽田瑞穗(1912-2002)的论述,便发现很多问题。

郑振铎在1927年发表的《研究中国文学的新途径》中称“佛曲”(宝卷)、弹词、鼓词,“不类小说,亦不类剧本,乃有似于印度的《拉马耶那》、古希腊的《伊利亚特》《奥特赛》诸大史诗”:同刊发表的《佛曲叙录》小引中称江南地区的宝卷,“为流行于南方的最古的民间叙事诗之一种”。1938年出版的《中国俗文学史》是中国俗文学史研究的奠基之作。对俗文学的分类,提出了“讲唱文学”一大类:“这种讲唱文学的组织是,以说白(散文)来讲述故事,而同时又以唱词(韵文)来歌唱的,讲与唱互相间杂。”“他们也不是叙事诗或史诗;虽然带着极浓厚的叙事诗性质,但其以散文讲述部分也占着很重要的地位,决不能成为纯粹的叙事诗。”变文是“讲唱文学的祖祢”,“当‘变文’的讲唱者离开了庙宇,而出现于‘瓦子’里的时候,其讲唱宗教故事者成为‘宝卷’,而讲唱非宗教故事的,便成了‘诸宫调’。”本书并将“宝卷”列作专章(第十一章),指出“后来的宝卷,实即变文的嫡派子孙,也当即‘谈经’等的别名”。

李世瑜是现代中国民间宗教研究的开拓者、社会历史学家。1957年发表《宝卷新研——兼与郑振铎先生商榷》,反对郑振铎“宝卷是变文的嫡派子孙”说,指出“变文是为佛教服务的,而宝卷则是为流传于民间的各种秘密宗教服务的”。将宝卷分为“演述秘密宗教道理的”“袭取佛道教经文或故事以宣传秘密宗教的”“杂取民间故事传说或戏文等的”三大类,指出明清秘密宗教的宝卷主要是前两类。李世瑜在文中认为“宝卷”之名始见明正德初年罗清所著《五部六册》};20世纪90年代,在《“宝卷辑本”导论》提出建立“宝卷学”的动议时则提出:“宝卷是开始于南宋,历经元、明、清等代的白莲教及其各种支派所编制所使用的经卷”,认为:

《五部经》中所说的“宝卷”就是“宝贵的经卷”的简称。……后来各教派所编经卷就也采用了“宝卷”一词,当然也有少数不采用的。既经被多数采用,遂成为指称白莲教各个时期各种支派经卷的专用名词,就是说不论在正德以前(1506年以前)还是以后,不管书名叫不叫宝卷,都可称之为宝卷。

《五部经》即罗清所著《五部六册》。2008年李世瑜在所著《宝卷论集·前言》中提到他研究“宝卷”的计划时,也体现了这种观念:

宝卷学方兴未艾,我今后的打算首先是就我手边有的抄本前期宝卷进行研究,它们是《定劫宝卷》《白花玉篆》《普明禅师牧牛图》《东明历》《推背图》。再以《涌幢小品》所载88种不叫宝卷的宝卷为线索,按图索骥,继续搜寻,我想是会有结果的。

把宝卷定义为宋元以来“白莲教及其各种支派所编制所使用的经卷”(包括各式各样的民间宗教性通俗读物),不管“书名叫不叫宝卷”,同郑振铎定义的宝卷是一种讲唱文学形式,不论从文体形式和内容的角度,都不可能整合在一起。比如,李世瑜上文中提到的《推背图》是一部预言奇书,传说是唐代初年李淳风、袁天罡编写。现存明代以下多种抄本和刊印本,一般有60种奇特的图像,每一图像下各有一句描述语,诗一首。这些诗文用隐晦的语言,预言唐代及未来中国历史上已发生和将要发生的重大事件。

泽田瑞穗是现代研究中国俗文学、民间宗教、民俗学等的著名学者。他的《增补宝卷研究》是第一部系统研究中国宝卷的专著。他是结合宝卷历史发展(“古宝卷”和“新宝卷”,见下)对宝卷做出解释的。在本书第一部分“宝卷叙说”第二章“宝卷的系统”中,也反对郑振铎“宝卷是变文的嫡派子孙”说,认为罗清《五部六册》中引用的宝卷“大多数是正规的面向大众讲道用的佛典讲义及属于坛仪的书”,“唐宋以来,科仪和忏法的题材及其演出法,是经过各个时代平行的传承、制作、实地表演而来的,而古宝卷就直接继承了它们的体裁和演出法。为了进一步面向大众和把某一宗门的教义加进去,而插入南北曲以增加其曲艺性,这就是宝卷及演唱宝卷的宣卷”。如此,他也不笼统地把宝卷归入“讲唱文学”,所以在第四章“宝卷的分类”中,将宝卷分为“科仪卷”“说理卷”“叙事卷”“唱曲卷”“杂卷”五类。

二

中国宝卷已有七八百年的历史发展进程,自然有其发展的阶段性。郑振铎对宝卷发展的历史过程没有明确的论述,但他也发现各个时期宝卷有些不同:“宝卷是‘变文’的嫡系子孙,……其讲唱的故事,也以宗教性质的东西为主体,像《香山宝卷》《鱼篮观音宝卷》《刘香女宝卷》等。到了后来,也有讲唱非宗教故事的,像《梁山伯宝卷》《孟姜女宝卷》等”;明代“宝卷的写作,盛行一时,被视作宣传宗教的一种最有效力的工具”。

李世瑜1959年在《江浙诸省的宣卷》文中正式提出“前期宝卷”“后期宝卷”之别。“前期宝卷”指宋元明清民间秘密宗教的“宝卷”(李世瑜认为早期不存在“佛教宝卷”)。在清同治、光绪年间(1862-1908年)出现“后期宝卷”:

从清同治、光绪年间开始,以上海、杭州、苏州、绍兴、宁波等城市为中心,宝卷又以一种新的面貌出现,它是前期宝卷的变体,可以称作后期宝卷。即宝卷已由布道书发展为民间说唱技艺的一种,名字就叫“宣卷”(“宣卷”这个词在宝卷一发生时就有,当时只是用为“宣讲宝卷”一语的简称),宝卷也就成为宣卷艺人的脚本。这种宝卷的内容以演唱故事为主,多数已经是纯粹的文学作品,少数还有宗教气息,其专门用为讽颂的宗教经典式的宝卷则是个别的。光、宣年间以至民初为其极盛时期,直到今天江浙诸省的某些城市和乡间仍然残留着。

该文中详细介绍江浙民间宝卷的分类、体制(形式)、写作技巧,民间宣卷艺人活动的地区、家数等。

泽田瑞穗在《增补宝卷研究》第一部分“宝卷序说”第三章“宝卷的变迁”中,将宝卷的历史分为“古宝卷时代”和“新宝卷时代”两个大的发展阶段。古宝卷时代又分为“原初宝卷时代”(明正德四年,1509年,罗清《五部六册》刊行以前的佛教宝卷)、“教派宝卷盛行时代”(明正德四年至清康熙三十至四十年代,1691-1710年)、“宝卷衰弱时代”(雍正、乾隆至嘉庆十年平定白莲教)。“新宝卷”时代中又将嘉庆十年(1805年)到清末(1912年前)是“宣卷用、劝善用宝卷时期”,民国(1912年)以后是“新创作读物化宝卷时期”。“新宝卷时代”宝卷的特点:

这一时期具有教派色彩的宝卷并非完全没有创作,而是同佛教居士和地方乡绅的善书热合流。一部部新的说理宝卷不断产生,然而所说的内容,都是大同小异、劝善惩恶的调子,专门宣讲某一教派教义的宝卷几乎看不到了,同时宝卷的内容大多是叙事的故事,总之,从宗教的宝卷向文学的方面倾斜,小说、戏曲、弹词、民间传说等大家熟知的故事都被编为宝卷;这又使宣卷职业化和艺能化,两者互为表里。从宣卷的体裁和文体来看,突破了古宝卷复杂定型的格式,不再插入曲子,而是单纯地用七言句、十字句的韵文和讲说的散文组成,采用劝世文等的多种形式,为了强调这些作品而称作宝卷……

古宝卷的时代,宝卷的作者除僧侣、道士、尼姑外,很多都是某一教派的教祖或教派的宗教家;进入新宝卷时代,职业的宣卷人从事宝卷的传抄、改编、创作。

李世瑜和泽田瑞穗两位学者同时都是宝卷收藏家,他们的结论是在大量阅读宝卷的基础上提出来的。他们一致认为,在清末出现了与前期宗教宝卷不同的“后期宝卷”或“新宝卷”,特点是宝卷文学化、宣卷“艺能化”、宣卷艺人“职业化”。

三

笔者近30年持续研究宝卷的过程中,阅读了各个时期的大量宝卷、有关宝卷的历史文献和前人的研究成果,同时又亲自进行了广泛的田野调查,所以对前辈研究的疏漏有所补正。

首先,对宝卷的概念和范围,笔者有一个认识过程。在2009年出版的《中国宝卷研究》第一编第一章“宝卷概论”中最后对宝卷的定义是:

什么是宝卷?简单地说,宝卷是一种十分古老的、在宗教(主要是佛教和明清各民间教派)和民间信仰活动中,按照一定仪轨演唱的说唱文本。这也使宝卷具有双重的特质:作为在宗教活动中演唱的说唱文本,演绎宗教教义,是宗教的经卷,这类宝卷大部分不是文学作品;另一方面,大量的宝卷是演唱文学故事,因此,宝卷又是一种带有信仰色彩的民间说唱文学形式。由于演唱宝卷都是“照本宣扬”,所以中国宝卷不仅以口头形式流传,同时留下来大量卷本。

上述论述是基于对宝卷历史发展中宗教宝卷和民间宝卷内容和社会文化功能的不同以及宝卷演唱仪式化特点的认识提出的。对照前述郑振铎、李世瑜、泽田瑞穗先生的论述,其间的异同,不必多说了。其中有一点要强调的是,笔者不同意李世瑜“宝卷是开始于南宋,历经元、明、清等代的白莲教及其各种支派所编制所使用的经卷”的定义。在2009年发表的《中国宝卷新论》中提到宝卷研究的困难时说:

首先遇到的问题是作为研究对象的“宝卷”的范围问题。宝卷与宋元以来的民间秘密宗教(民间教派)有密不可分的关系,但民间宗教研究学者多将宋元以来所有的民间宗教经卷都视作“宝卷”,包括清末以至当代民间教团编制的难以数计的“坛训”(有的研究者称作“鸾书宝卷”)和宣传宗教的通俗读物。从民间宗教史研究的角度来说,这是必要的‘。但是,有些民间宗教经卷和读物既不以“宝卷”为名,形式也多种多样……将它们搀和在一起,作为特殊的说唱形式的“宝卷”,便无法进行研究了。许多初涉宝卷的研究者,觉得“宝卷”作品庞杂无序,难以入手,这也是一个原因。

上述论述,就是对李世瑜意见的回应。

其次,笔者认为宝卷历史发展可划分为“早期的佛教宝卷”(即泽田瑞穗称作“古宝卷”中的“原初宝卷”)、“明清民间教派宝卷”和“清及近现代的民间宝卷”(或可称作“世俗宝卷”,即李世瑜“后期宝卷”,泽田“新宝卷”)三个阶段,前两种又可合称为“宗教宝卷”。对“民间宝卷”的出现时间,本人考察,远早于泽田所说的清嘉庆十年(1805年)或李世瑜所说的同治、光绪年间(1862——1908年)。它们的出现有一渐进的过程;同时,在南北各地都有民间宝卷的出现,带有地域性的特色。

据现存宝卷文献,北方民间宝卷的流传区域以山西为中心,包括河北、山东、河南,往西一直发展到甘肃的河西走廊地区。北方民间宝卷与明代民间宗教有密切的关系,在明末(I643年以前)可能已经出现,如发现于山西的明末抄本《佛说王忠庆大失散手巾宝卷》,讲的是一个家庭伦理和因果报应的故事,它是有民间教派背景的民间艺人编唱的台本。北方民间宝卷演唱的故事多来自明代说唱词话、话本小说和清代鼓词、梆子腔剧目,既有世情故事,也有英雄传奇故事。

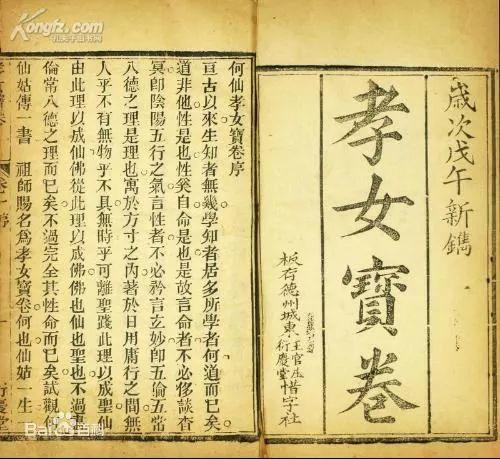

南方的民间宝卷主要流传于江苏省和浙江省的北部吴方言区。它们的发展与世俗化佛教宣卷关系更密切一些。本人最早发现,明末陆人龙编话本小说集《型世言》中,便有明万历十八年(1590年)苏州昆山县的“香客”在去杭州上天竺寺进香的“香客船”上“宣卷念佛”的描述文字。这种香客船上的宣卷活动一直延续到当代。同时,吴方言区本来就有杂祀鬼神的民间信仰传统,在祭拜乡土社会中的各种“菩萨”“老爷”的仪式上演唱相应的宝卷或“赞神歌”。现存吴方言区最早的一部民间宝卷是清康熙二年(1663年)黄友梅抄本《猛将宝卷》,便是在传统的“猛将会”上演唱的。与北方民间宝卷不同的是,吴方言区民间宝卷有大量改编自弹词曲目和流传于民间的昆曲及“滩簧”(锡剧、苏剧、沪剧等)传统剧目,题材多是世情故事。

南北各地民间宣卷和宝卷也互相流传,如上述《佛说王忠庆大失散手巾宝卷》,吴方言区民间宣卷艺人传抄本一般名《斋僧宝卷》。许多著名的民间传说故事和俗文学传统故事南北各地都有改编演唱本,如改编孟姜女故事的宝卷。

笔者既将宝卷分为三个发展阶段及其差别,同时又提出它们之间的继承性和累积性。如直到清及现当代,个别佛教僧团和民间佛教徒仍然在演唱和刻印某些早期的佛教宝卷和科仪卷,如《金刚科仪》《阿弥陀经宝卷》和《香山宝卷》等。同时,民间宝卷中也有宗教宝卷的积淀。在吴方言区,早期佛教讲唱因缘故事的《香山宝卷》《刘香女宝卷》等,也进入后期民间宣卷的口头演唱传统;明末还源教的《销释明证地狱宝卷》(简称《地狱宝卷》)是当代江苏省常熟、昆山、张家港等地区“做会宣卷”荐度亡灵法事(佛事)中必唱的仪式卷。清末及现当代的民间宗教,不仅传抄、刊印明代的民间宗教的宝卷,也大量编写新的宝卷,清道光年间长生教陈众喜撰《众喜宝卷》、先天道(青莲教)彭德源编《观音济度本愿真经》(据《香山宝卷》故事改编),都是影响至大的宣传民间宗教的宝卷。

前期的宗教宝卷是宗教经卷,宗教经卷是宗教活动的组成部分。清及近现代民间宝卷虽然“已由布道书发展为民间说唱技艺的一种”,“宣卷职业化和艺能化”,清末上海等大城市出现了模仿弹词说表、“出脚色”的“书派宣卷”,在苏州市地区出现宣卷艺人的行会组织“宣扬公所”(简称“宣扬社”)等。但是,民间宣卷仍然是民间信仰活动的组成部分。在吴方言区这种民间信仰活动称“做会”(或“佛事”“斋事”),宣卷(演唱宝卷)穿插其中。“做会”是一种有复杂的仪式化、综合性的民间信仰活动;“做会宣卷”是融合了民间信仰、教化、娱乐为一体的民俗文化活动。民间宣卷保留听众“和佛”的传统,不可能离开它所存在的信仰活动(“做会”)的特定场合,进人公共娱乐场所(书场、舞台)做舞台化的演出。下面可以谈一下当代宝卷和宣卷在非物质文化遗产中的定位、发掘和推广问题了。

根据联合国教科文组织大会于2003年11月通过《保护非物质文化遗产公约》,2006年5月20日中国国务院已经批准文化部确定并公布的“第一批国家级非物质文化遗产名录”,甘肃的“河西宝卷”被列人“民间文学”项下;2008年6月14日公布的“第二批国家级非物质文化遗产名录”中,浙江“绍兴宣卷”被列人“曲艺”项下。此后在扩展名目项下,吴地宝卷(苏州及其周围地区的宝卷)归人民间文学类,上海青浦宣卷归入曲艺类。

2011年2月25日,第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议正式通过《中华人民共和国非物质文化遗产法》,其中第二条提出“本法所称非物质文化遗产”包括:(一)传统口头文学以及作为其载体的语言;(二)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;(三)传统技艺、医药和历法;(四)传统礼仪、节庆等民俗;(五)传统体育和游艺;(六)其他非物质文化遗产。

首先,从宝卷历史发展过程来看,作为口头文学传统的宝卷(及其演唱活动),和作为宗教经卷的宝卷和宗教活动的宣卷,在内容、形式、传播和社会文化功能诸方面,都有不同。列入“非遗”名录的宝卷和宣卷应当是李世瑜所说的由宗教“布道书发展为民间说唱技艺”的“后期宝卷”、泽田瑞穗所说“从宗教的宝卷向文学的方面倾斜”的“新宝卷”“职业化和艺能化”的宣卷,即笔者所说的’‘清及近现代的民间宝卷”和“民间宣卷”。自然,它也包括进人民间口头传统的前期佛教宝卷和某些民间教派宝卷。根据笔者的考证,这种具有信仰、教化、娱乐特色的民间宝卷及其演唱活动(宣卷、念卷),在明末清初已经在南北各地产生了。

其次,将进入“传统口头文学”,并以特殊的语言(讲唱宝卷均用方言,有些宝卷文本是用宋元以来形成的记录口头演唱文艺作品的“白话”记录)为载体的民间宝卷归入“民间文学”类,没有问题;将演唱宝卷活动同民间戏剧、舞蹈、杂技等行动的表演艺术,归入“曲艺”,也说得过去。但是问题在于:苏州宣卷同绍兴宣卷、青浦宣卷有什么差别?苏州宝卷同绍兴宝卷、青浦宝卷有什么差别?这样将宝卷和宣卷分别列入“非遗”名录的不同类别,实际上是把一种口头语言传统的文学形式和其演唱行动硬行割裂开了,从理论和实践方面都说不通。

再次,2000年后,现存有宣卷(念卷)活动的地区投入巨资,搜集、整理和出版本地区的宝卷,陆续出版了一批各地区的宝卷总集,对“非遗”的发掘和保护,有着重大作用。但也存在一些问题:由于缺乏对宝卷历史发展系统的基础研究和对本地区宣卷规范的深入田野调查.而是多按照郑振铎关于“宝卷是变文的嫡派子孙”的推论,宣称本地区的宝卷是“变文的嫡派子孙”,个别地区甚至将本地宝卷的源头扯到南朝佛教的“唱导”上去。对本地区宝卷的搜集,不注意对20世纪50年代以来中国学者和旧书业人士抢救性收藏的宝卷文本(数量极大,多收藏于各高校和研究机构图书馆)的研究、鉴别,多是对本地区现存宝卷采取“捡到篮子里就是菜”的态度,把某些未进入民间口头传统的民间宗教(道会门)的经卷和通俗读物,甚至已编入《道藏》的道教经卷,也编人本地区的“宝卷集”。所谓“搜集整理”的宝卷,有的甚至是“搜集整理”者的改编创作,不加说明。

最后,把各地宝卷的演唱活动(宣卷)作为表演性的“文化产品”展示,做舞台化的演出,如上电视广播,举办各地宣卷“会演”评比,个别地区让小学生们演唱宝卷(偈子)“传承”等。这样做,实际上将宝卷和宣卷活动离开它所生存的民间信仰活动基础,违背了作为民间宝卷及其演唱活动(宣卷)的发展规律。从长远来说,可能加速本地宝卷和宣卷的消亡。

以上诸问题是笔者对宝卷发展历史和田野调查得出的认识,欢迎大家讨论。

本文刊载于《民族艺术》2016年第3期,注释从略,详见原刊

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛