钟敬文先生的做人和治学

说到做人和治学,这是作为教师的必备条件。我想从钟敬文先生说起,他可以说是这方面的表率。他说过:“有些导师……缺乏崇高的理想,缺乏拼命干社会主义事业的精神有的只想多弄点钱,到社会上去兼职;挂了导师的名却不能尽到导师的责任。这样的导师,是很难带出德才兼备的学生来的。”他不仅是这么说,也是这么做的,我从心眼里尊敬、佩服他。

20年代他在岭南大学工作、学习之余,就到图书馆整理民俗文献,研究民间文化。后转到中山大学,协助顾颉刚先生等建立了我国第一个民俗学研究组织——民俗学会。当时反动政府认为他是左派,黑名单上有他,要捉拿他,学校保守势力解除了他的教职。那时他们夫妻俩已有了儿子钟少华,他拉家带口逃跑了,没钱就把身上的衣服卖掉,日子很艰难。30年代他们夫妻一起到日本留学,研修神话学、民俗学,钟先生在日本撰写发表的《民间文艺学建设》一文,首次提出建立独立的民间文艺学的问题。1936年回国后,钟先生继续从事教学,从事他所喜爱的民间文学、民俗学的研究。1947年因思想“左倾”,他又被校方解职了,去了香港。1949年,他们夫妻和在香港的一大批文化界人士回到北京。钟先生接受时任北师大校务委员会主任黎锦熙先生的聘请,在师大任教,讲授民间文学。

1956年毛泽东提出了“百花齐放,百家争鸣”,没想到好景不长,政治形势发生了急剧的变化,钟先生和我们几个都成了“反党反社会主义”、“向党猖狂进攻”的右派分子。那时我们被“专政”,同在一屋,经常遭到批判,口诛笔伐,这个单位批一回,那个单位批一回,现在想起那个时候也很紧张,没法再研究学术了。虽然处于困境,钟先生却没有放松对学问的追求,也没有减少对工作的热情。后来,“文化大革命”结束,终于可以给学生们上课了。钟先生为恢复民俗学的学术地位呼吁奔走,邀约著名学者,建立起全国性的民俗学学术机构——中国民俗学会,他当选为理事长。

他非常重视民间文学与民俗学的教学科研工作,为了推进学科建设,他提了很多建设性意见,几次组织全国高校教师编写教材,多次举办讲习班及高级研讨班。他领导的民间文学的学科点,经过几年的努力,已经成为国家的重点学科;他主持的几项教学改革项目也多次获奖。

对民俗学、民间文学,我不懂,我曾打“皮薄皮厚”这样一个比方。什么叫“皮薄”呢?比如京剧《空城计》诸葛亮唱的:“我本是卧龙岗散淡的人”,一听就明白;又比如清代的《子第书》,一唱就能懂,我想这就是“皮薄”,就是民间文学。什么叫“皮厚”呢?像昆曲,好听,却不容易听懂,《西厢记》中张生唱的:“梵王宫殿月轮高,碧琉璃瑞烟笼罩”,还得让人讲解才明白的就是“皮厚”,就不是民间文学。我把我的理解说给钟先生,他说是这样的。他是我国民俗学、民间文艺学的领路人,是将学术“平民化”的倡导者。

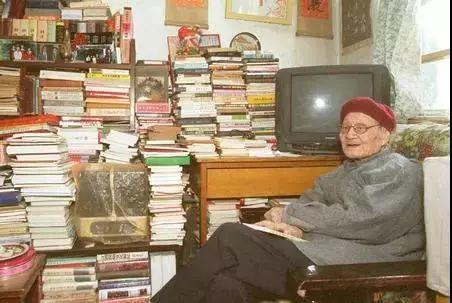

在过去,民俗是很不起眼的学科,需要学者深入到人民的生活中进行考证,钟先生志存高远,对他所从事的民间文艺建设、民族文化的研究至死都是很爱的,很忘情,很执著,直到百岁仍然筹划着民俗学学科建设的大事,在临终前的几个小时还在为“我有好多事没做”而遗憾。

对传道、授业、解惑的教师职责,他是很看重的,兢兢业业;在对人才的培养上,他把人品作为第一标准,其次才是学问,所以他对学生的道德品质要求很严格。他针对民俗学学生来源不同学科,程度也不一样的实际情况,区别对待,为他们制定不同的培养方案和要求。看到学生的论文受到学界好评,有的还获得全国性学术著作奖,他就特别高兴。他对学生谁学得好,谁学得不好,心里记得特别清楚,该给谁谁谁、某某某评什么奖金或什么职称,他就给系里打电话提建议,从不因这个人由于别人对他有看法就不管他。临终前他还在为一个学生争奖学金。他始终在关心、重视他的学生的前途。

钟先生百岁高龄仍坚持亲自给学生上课,在他生命的最后,即使住进医院,他还时给家给学校打电话,安排教学,挂念着科研工作,嘱咐教研室的老师代他为新来的博土生开设民俗学史课程,先后约见十几个学生到他病房汇报学习情况,他就坐在医院里的沙发上给学生讲课,听学生的开题报告。有一天,我去医院看他,他坐在轮椅上,正给学生讲课呢。到医院去的学生很多,他一个一个地进行辅导,不厌其烦。这可是生死关头哇,真如古书上所说:敬业乐群,不辞辛苦。

他的旧诗做得好,很在行。他曾对我说:“咱们两人开个课,叫作学旧诗。你干不干?”我说:“我不干。”他问:“为什么?”我说:“学生的习作肯定都得到我这儿。俗话说,“富于千篇,穷于一字’,现在的学生平仄都不知,咱们得费多大劲呵。”可他有兴趣,有热情,正可谓“老不歇心”。

他是民俗学的学科带头人,总在不断地吸取新的知识,不断地充实自己。他说:“我作为研究生的导师,感到自己的不足,有点苦恼,不时心里嘀嘀咕咕。导师在学问上、思想上应当不断前进,我深知自己的精力已经不很充沛,根本改变这种状况已不可能。年纪大了,进步慢,但不能放弃追求,降低标准。”他的一生都在忙,忙着读书,忙着研究,忙着教学,晚年他虽受到年龄局限,仍对自己丝毫不放松,始终抓得很紧。比如,他每天早上5点多就起来在校园里遛弯儿,提着手杖,急匆匆地向前走,有时后面还跟着好几个老头儿老太太,有人把这说成是学校的一个景点。比如,他临去世前还编辑出版了反映他一些重要的和有代表性思想与活动的集子,就是那本我给他题写书签的《婪尾集》。婪尾,就是表示已经到生命的尾巴了,他还用功呢。比如,他对待讲课,很认真,认为不能白挣奖金,不能对不起增加的工资。这好像很庸俗,却反映了他的品德,他的做人。

钟先生的百年之旅不仅创造了生命的奇迹,而且以其对民族文化的挚爱,对学问的虔诚以及其道德品性给后人树立了典范。回想,中文系定于2002年1月3日在友谊医院给钟先生过百岁生日,他吃着祝寿的蛋糕,还对大家说:我要养好身体,回去讲课。仅隔一个星期,2002年1月10日,他就走了,走完了他的一生。我送他“早辑风谣,晚逢更化,盛世优贤诗叟寿;独成绝诣,广育英才,髦年讲学祖师尊”。这是他一生留给我的印象,也是我对他做人和治学的敬仰!

(李书整理)

刊于《民主与科学》2002年第1期

启功

北京师范大学教授,在历史、红楼梦研究、诗词格律、古典文献学、文物鉴定、书法创作等领域均卓有建树。曾与钟敬文一同执教于北京师范大学中文系,二人是同事、近邻,亦是良师益友。

本文转载自公众号“北师大民俗学”,欢迎关注!

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛