点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

摘 要

19世纪下半叶上海经历着社会变动与风俗变迁,这些现象为当时居沪文人所感知并诉诸撰述。选取他们笔记中的代表文本进行民俗事象摘录与分类分析,发现其中高频出现的习俗风俗样态均有其历史素地,即物质生活习俗和游艺娱乐风俗展示出上海开埠以来的城市商贸化转型,“西俗”体现了上海城市居民在接受异域民俗时的包容态度,而“坏俗”“恶俗”等臧否是上海当时城市社会解组现象的风俗响应。细读这批作品不仅可窥见其中传统民俗与新风尚的对比与张力,更能体会“游”与“梦”构成晚清居沪知识分子租界风俗书写的重要支点与情感呈现。若将其放置于“条约口岸知识分子”理论框架下进行身份与心态观照,或能更深刻理解他们在描写租界风俗时的游移与矛盾。

关键词

晚清;居沪文人;笔记;

上海风俗;风俗书写

上海滩与上海人丛书系列

1989年上海古籍出版社精选记叙旧上海情状、人物的笔记,分两辑出版发行共计23册的“上海滩与上海人丛书”。第一辑11册所收各书均取自上海社科院历史研究所庋藏稀见刊本、钞本及手稿,由该所学者编选并加题记。此辑丛书从内容而论可分两类:一类可归于“史”学记载,主要是对晚清上海诸事记录如《枭林小史》《星周纪事》、晚清上海闻人自述等。另一类则以王韬《瀛壖杂志》为代表的笔记游记,主要描写晚清上海政治经济社会生活情况;此外还收录有关上海风俗的“沪谚”“竹枝词”等俗文学文本。虽然记录一地文化之笔记形式在中国古代较为常见,然笔者发现以《瀛壖杂志》为代表的笔记小说中呈现了一种表达倾向,即特别关注上海城市风俗书写,并与当时市面上流行的竹枝词创作,以及报纸杂志上的上海风俗评论等相呼应,庶几可称为晚清上海之“文学症候”。19世纪下半叶上海经历着前所未有之社会变动与风俗变迁,这在近代史研究学界是关注已久的传统议题。学者们多年来在这一领域深耕已久,也提出一定问题及方向,如晚清开埠以来的上海在政治起伏与制度消长的风云变幻之下,民众社会生活方式发生了怎样具体的变化?在新旧之际、中西之间产生了哪些社会新风尚?研究者虽时常在晚清笔记小说中挖掘上述问题答案,然从民俗学角度仔细审视这批材料却较为鲜见。更进一步来说,晚清上海租界风俗具体样貌与情态如何?它于近代上海都市民俗形成进程中起到了何种作用及地位如何?是怎样成为当时以王韬为代表的居沪文人的书写重心之一,他们的风俗书写在近代相关学术史中应获何种地位评价?诸如此类问题皆可成为民俗学切入上海近代史研究的题中之义。本文特选几部晚清时期涉及上海风俗描写的笔记小说作为主要研究文本,尝试对上述问题做出解答。

一、志与录:19世纪下半叶上海租界的繁盛与风俗变迁

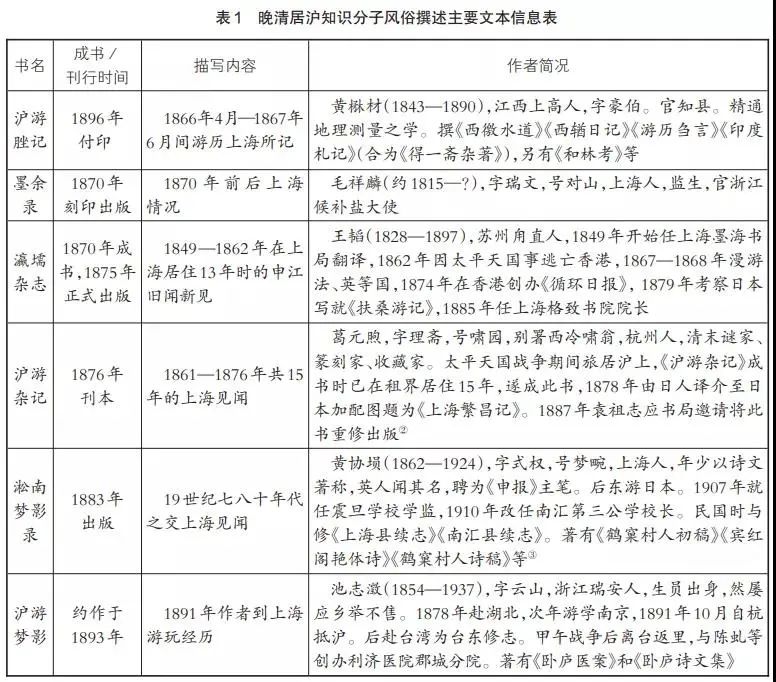

编检晚清笔记小说可发现其中内容多有涉及上海风俗,除了“上海滩与上海人丛书”中收录的《瀛壖杂志》等四部著作外,尚有黄楙材《沪游脞记》及毛祥麟《墨余录》两部笔记。本文关注点即从这六部著作展开,现将论著相关情况编写如表1所示。

1869年上海外滩远景

1843年上海正式开埠,1845年以后英美法相继在城北设立租界。上海从“东南壮县”渐变为“近代城市”:“此邦自互市以来,繁华景象日盛一日,停车者踵相接,入市者目几眩,骎骎乎驾粤东、汉口诸名镇而上之。来游之人,中朝则十有八省者,外洋则十有四国。”上海(以租界及老城厢为中心)日渐繁荣不免使居住之人产生震动感触,于是相关文字描写在寓沪文人笔下大量产生,本文选取的六部笔记便是其中较有代表性的文本。

古代城市笔记小说中涉及风俗等描写不稀奇,然在数十年间多部著作中都有关注上海风俗之文本呈现,不能不引起关注。学界对于上海近代风俗探究虽不鲜见,但以晚清时期作为专门考察时段者并不多,细致分析其具体样貌与情态者亦较少,因此民俗学相关理论介入来对论著中相关描写进行摘取分析或能拨开云雾:既可探寻居沪文人对于晚清上海风俗变迁的感知,更能映照出当时社会变动下风俗变迁之大致走向。然而,如何在众多风俗描写中抽丝剥茧探寻客观真相,分析时理论框架甚为关键。笔者尝试将模块思维运用于分析以上著作,以民俗基本分类原则为主要框架,兼及考虑这些论著中高频出现的两类关键词(即“西俗”与“坏俗”),将以上论著中相关风俗部分摘录出来,分门别类置于民俗事象分析表格中,作为本文研究资料“数据库”(限于篇幅限制只将归纳分析过的数据呈现),最后对这些摘录文本进行爬梳归纳,其各类型统计如表2所示,以下将对表格内容进行论述分析。

对表2中呈现的各类民俗事象描写出现频率作对比,明显可见物质生活习俗和游艺娱乐习俗为记载大宗,人生社会礼俗与心意信仰民俗跟随其后,然其数量已大不及。以上各项民俗类型出现频率的差异自有其特殊的历史素地,亦可从客观学理角度分析。

煤气灯和玻璃窗是青楼中的现代体验。《花样一新》图,载《点石斋画报》,1888年

先来说游艺娱乐习俗与有形物质民俗在文人笔下的高频展现。开埠后租界日常生活这两类生活方式新奇与变异程度较其他类型民俗更为突出,显示出当时上海城市民俗生活的中心特质即非农性与商业性。在五方杂处的商业盛埠上海,俗民生产生活方式与传统农业生产生活方式相比已有很大变化,居民生活重心已由传统农业转为繁盛的商贸活动,商业性成为晚清上海重要民俗基底。作为有形民俗显现的物质生活与游艺娱乐习俗是生活的技艺与习惯,是最易被感知和观察到的“生活相”,亦是最易趋新求变的日常生活面相。晚清上海不论是旅居还是久居人士,无不为此地饮食多样精巧、衣装趋新时髦、建筑具异域风情、日常器用新潮与便捷、交通方式多种便利而称奇,也更为其中各样游艺娱乐休闲方式所瞠目结舌。其中衣食住用行等物质生活方式多样便利,大都来自商埠背景下各类生活用品在上海的贸易引进,而传统游艺的娱乐化转向及兴盛也应商业环境中人们休闲所需而来。因此在晚清居沪文人笔记中,不仅有传统游艺在都市社会中的转型与升级,如戏园之盛游园之烈花会(即菊花会、兰花会等)之繁,更有外国生活习俗(主要是西方民俗)如赛马、操舟、马戏、影戏等活动给观者的刺激与震撼,还有对妓院、烟馆、牌九等恶风坏俗的批判。总之,19世纪下半叶上海城市商贸性特征是物质生活习俗与游艺娱乐习俗在文人笔记中高频出现之“历史素地”,这两类民俗类型本身的有形和易于感知是其频出于文的客观学理解释。

再看心意信仰和人生社会民俗在文人笔记中的呈现。在总数为224项的总量统计对照之下,这两项民俗类型占比较小。这可用这两类民俗资料本身就采集困难来做初步解释,另则这两类民俗确实也是不容易变异的生活方式。心意信仰素有“用心感受”的“同乡人之学”之称,在客观上增加其被采集和感知的难度。从现实生活层面来说,心意信仰以其精神原型特性确实较难变迁,因此在19世纪即使上海引入再多的西俗和变异出“新俗”,而论著中只有黄楙材在《沪游脞记》中提及“礼拜堂”西方宗教习俗在上海出现,其余各书皆记载中国传统民间信仰习俗。

人生社会礼俗主要包括出生婚丧等个人生活礼俗,以血缘关系组合起来的家庭家族宗族、村落社区、职业人群等小群体人生社会民俗,还有交际、节日等大群体民俗。出生婚丧礼俗形式是基于生命节点及节律而来的“通过”仪式性质民俗,是“我们先人在千万年的生养实践中摸索出来的一套按生命的节律而构建的仪礼程式”,在城市化全球化迅猛发展之今日,大多数中国人还在践行其内涵,其不易变异可见一斑。当然,19世纪下半叶上海居民的人生社会礼俗形式也有一定变化,其中较醒目的莫过于台基、姘居与弃夫之风,这些在旧式看来是严重违背传统婚姻家庭之举。有学者认为这体现了上海商业社会环境下一些妇女由于生活方式变化产生的择偶自主权向往。这是晚清上海人生社会礼俗行为中的最大变异,其余人生社会礼俗变迁并不明显。而小群体习俗事象在论著中被提及和记录,主要表现在职业群体或地域群体的社会风习,如闽粤游民械斗之风、沪城居民健讼之风、妓女冶游之风、沪上建筑工匠习俗等,统计9项中竟然有2项属于传统价值评价中的“坏俗”,这部分留待下文专门论述。至于中国传统节日,众所周知大多来自时令,源于先民对天地万物运行的特殊感知以及对社会生产生活节律的合理安排,一代代民众在节日实践时倾注自身对生命和生活的特殊理解,因此在民俗生活中享有悠久的传承历史,成为民俗生活中较不易变迁的事项类型。而节日和信仰习俗统计中“西俗”的占比不高也正说明了这两类习俗的实难变异。

《点石斋画报·阿姨代嫁》中,皮匠阿四妻女均在丝厂做工。(大可堂版·第三册,第317页)。

当我们刚接触这批史料时即可略得粗浅印象,即较为直接与“俗”进行勾连论述的明显有两类,即“西俗”(外国民俗)与“坏俗”(各书作者价值判断为陋俗的一些风俗形式)。前者如书中常有“西俗某某”或“某某,西俗也”的论述,后者表现为“上海风俗之坏,坏于 ······”或一些带有明显臧否观点的风俗评论。说明晚清居沪文人上海风俗感知中,外来风俗新奇性和开埠以来洋场特有的一些恶习陋俗,是他们较敏感观察到并注入自身风俗观的重要描写。从表2可知,这两类风俗文本分别有45项和13项。观察这些不同年代论著中,“西俗”文本描写是随时间演进逐步增加的,显示开埠以来特别是华洋杂居之后西俗在租界的渐趋盛行,体现了上海城市居民在接受异域民俗时的包容态度。此外,论著中偶有提及的“坏俗”也说明一定问题,当时上海城市中心区如妓院、烟馆、流氓和城市游民等不安定组织构成恶习生发载体,妓院和烟馆属于游艺娱乐之俗中不符合社会主流价值判断者,台基、姘居等属于社会人生礼俗中为传统价值观所不齿者,而流氓拆梢等犯罪活动属无业游民犯罪群体。晚清居沪文人笔下的“坏俗”实质上这一类可归财产犯罪或消费恶习(流氓、拆梢、露天通事、烟馆、打野鸡等),另(台基、姘居)可归当时社会变迁语境下婚姻家庭观念的变化。城市社会学芝加哥学派经典理论认为,城市增长可理解为一种从解组到改组的社会过程,发展永远在一定程度上包含这样的过程,只不过当城市增长极为迅速时见到的解组现象更为突出,这可以看作是病态现象。犯罪、自杀、离婚等行为问题,都是解组现象在个人身上的表现。邻里的消失,以及地方社区中人伦形式控制作用的消失,即是这一过程中直接致因之一。晚清上海城市恶习陋俗印证了这一经典论断。开埠后华洋杂居以来,上海城区特别是租界处于城市迅速增长阶段,移民人口增多是其中之典型表现。有学者统计上海公共租界人口从1843年的几百人发展至1910年的50万人,年增加率为1500%;法租界从1849年的几百人增至1910年的11万人,年增加率为360%。迅速膨胀的人口规模与五方杂处人口结构使城市快速解组,多数租界人士都是远离生活多年首属群体来到此地,原来地方社区中人伦控制作用渐趋消失,造成一定心理失衡与新社会适应需要。客观上说,城市失业率、交通、郊区城镇污染等问题与城市规模之间的矛盾是“城市病”生成的深层原因,而城市中重商、重利,崇尚奢侈、享乐和炫耀等社会心态是租界恶风陋俗生成之社会心理土壤,如此多移民人群到近代化大都市生存生活,除了有正当职业的人,势必有失业者屈于生存压力进行财产侵犯活动,这是租界恶习陋俗的重要根源。晚清上海由于有“华界”“租界”之分,司法制度及执行间有空隙,治安管理各有侧重,也是当时恶俗屡禁不止之主因。有学者认为,晚清上海城区两界除普遍关注治安防范外,租界当局的“捕房禁例”比较侧重于公共利益的维护和管理,如卫生、交通秩序、基础设施统一规划和维护;县城地区则更多维护清朝国制和传统伦理风俗,如严禁花鼓淫戏、迎神赛会等在主流价值观认为是不成体统、有伤风化的活动。为此租界士人黄式权评论道:“大抵西人所刻意经营者,半皆琐屑之事。至于赌馆、娼寮、花烟馆、花鼓戏、拆梢、打架、蚁媒、毒鸨等类,广施陷阱,无恶不为,西人凡不甚措意。急所可缓,缓所当急,宜其为华人所窃笑也。”两界司法管制的侧重差异反倒使得一些不法活动及陋俗在间隙地段有可趁之机,这也是上海城市陋俗屡禁不止的客观原因。

二、“游”与“梦”:新旧之际口岸知识分子的风俗观念及书写基调

由上文即可获知,“西俗”和“恶习”为晚清居沪知识分子在华洋杂居之后租界繁盛与社会变迁背景下,明显感知到的风俗形式,而物质生活及游艺娱乐这两类民俗事象,在其风俗撰述中又占据着重要的笔墨成分。而当再细读这批作品时,不仅在字里行间中阅读到其中传统民俗与新风尚的对比与张力,更能体会到其中弥漫着的某种特定书写基调与特殊情感。从这批论著书名出发,或可寻得解读其密钥。对书名用词稍作注意便可知其中“沪游”出现三次,“梦影”出现两次:前者流露出作者的写作缘起,除了地域性指示“沪”以外其中心词其实在于“游”,使叙事呈现出空间性特质;而后者中心词显然为“梦”,使作者们的“上海故事”呈现出某种时间性特征。因此可以说,“游”与“梦”构成晚清居沪知识分子对租界风俗书写的重要支点与情感呈现,使我们不由从作者身份及其处境出发去观察这些基调与情感并努力探寻其深层因由。

西方摄影师拍摄的清末豫园

先说“游”。此字首先呈现给读者的是作者写作目的的直接流露。比如《沪游杂记》作者在自序中明确说自己“旅居无事,爰访《都门纪略》辑成一书,不惮烦琐,详细备陈。俾四方文人学士、远商巨贾自历是邦,手一编而翻阅之”,其友袁祖志亦称其书可为“沪游指南之计”。《沪游梦影》作者也在文中借“客”之口以问答题言明自己的写作初衷:“客问曰:‘子久沪,能为予谈沪之胜乎?’”又借“客”之口答曰:“乐哉斯沪,他日当与子共游之”,说明当时上海繁华与城市奇观已驰名全国,是人皆心之向往的重要旅游胜地。因此这些居沪知识分子“手编一书”的写作初衷,从直接功能性来说确实为游客提供上海游玩指南之用。

书名之“游”还可理解为租界游艺娱乐之盛,这一点在上文探讨论著内容时已做阐述。值得注意的是,文人们不但关注到游乐之盛,且将其作为晚清租界风俗之最大特征,甚至有人认为到沪游玩的旅客最应观赏消费的是沪地租界的那些游乐活动。这一观念在《沪游梦影》中展现得最为淋漓,此篇游记主要内容介绍戏馆、书场、酒楼、茶室、烟间、马车、花园、堂子为“游沪者必有”之“八事”,充分显示居沪知识分子对游乐风俗之关注。甚至这些文人自己也是游乐活动的积极参与者:黄楙材在游沪期间到戏园观戏还听了评弹,王韬向有冶游之癖,池志澂在沪寓居不过一两年时间,“游沪者必有八事”估计也都参与过,所以才有《沪游梦影》那样生动详细的描写。名士们参与洋场游艺娱乐,在其论著中对这些风习进行价值判断和评价。在提到游园、影戏、马戏、花卉会等娱乐游艺时基本持有赞赏态度,描写时尽量展示城市景观与奇观;但说到青楼冶游、少年狎游之风则表现出较为矛盾的评判心态。例如黄楙材对于上海租界观戏风俗就表示担忧,他评价道:“夫梨园演剧所关人心风俗非浅,淫哇靡靡,举国若狂,迁流所及,伊于胡底”,认为当时无锡文人余莲村“特采忠孝义烈故事,参之释氏因果报应之说,谱成庶几堂新戏数十部”是移风易俗之举,在《沪游脞记》中他再三提及这一举动并对其大加赞赏。王韬对于租界游乐态度亦值得玩味:他自己一方面可谓有“酒色之癖”,时常与青楼女子交往冶游,还写出“海陬冶游”系列笔记;另一方面亦以传统礼教价值观评价上海租界的青楼“酒地花天,别一世界,女闾成市,脂夜为妖,风俗淫靡,可谓极矣。有心世道者,其能力挽狂澜乎?”虽然论者谓王韬参与冶游以及写作“海陬冶游”系列,并非像一般男子那样只为追求声色之娱,而是“在时移物换、抚今追昔中,抒发世运盛衰之感,流露出文人的文化关怀”;然他积极参与冶游活动的行为,与其在《瀛壖杂志》中对青楼文化的批评所呈现出的抵牾正显示出其矛盾心态。对青楼冶游行为,《淞南梦影录》作者黄式权好像是赞赏的:“稗官野史专沪上风俗者,不下数家,而要以王紫诠广文韬之《海陬冶游录》为最。永既去之芳情,摹已陈之艳迹。鸳鸯袖底,韵事争传;翡翠屏前,小名并录。其于红巾之扰乱,番舶之纵横,往往低徊三致意,固不仅纪花月之新闻,补水天之闲话也”,说明黄式权对冶游之风的宽容态度及对王韬专门为青楼作传的肯定。而黄式权在《淞南梦影录》中亦多次提及上海租界妓院之盛,可见其对于不同“层次”及面向的妓院评价也都不同。他对当时青楼女子坐马车、观看跑马会以及城隍出会游神时参与游行,皆持赞赏艳羡态度;对“土娼”唱花鼓戏、烟馆中的女堂倌及其发展而来的“打野鸡”行为,则认为是伤风败俗之举。

1880年代 上海跑马场

同样,池志澂在《沪游梦影》中叙述来沪游玩的人必有“八事”时,对其中不符合社会主流价值判断的恶习也进行批判,但对一些披着“风雅”外衣的恶习场所又显露赞叹,体现作者对一些风习在价值判断时的模糊游移。如提到花烟间时他继承黄式权观点,认为这一“游乐”之处比妓院还要坏,即使可称“游沪者所必有事也”,但还劝戒“吾愿游者当作悬崖勒马之思焉”。而对于兼及茶室或书场功能的烟间因其陈设雅致装潢富丽,池氏认为“风潇雨晦之际,一榻横陈,两友对叙,仅费青蚨百余片,即可流连半月,亦为人生乐事,岂必有烟霞癖者始能消受哉?”却也不劝游客莫进入。试想“花烟间”与“茶室(书场)烟间”同为提供鸦片烟场所,只因前者布置陈设没那么雅致富丽,而使作者认为消费内容不同而持不同态度,体现出池氏对“抽大烟”恶习评价不一致的深层矛盾心态。同样价值判断亦出现在他对不同“档次”妓院评价之中:对于书寓长三么二等“较为高级”妓院,池氏认为是“风雅之所”大为赞誉并有所艳羡,而对单纯追求声色之娱的较低级之烟花场所则评价道“名目卑污,附丽妓院”,持“固不屑道”的态度。概而言之,晚清居沪文人面对租界游艺娱乐之风特别是冶游盛行呈现出复杂矛盾心态。作为当世名士,他们在与青楼女子交往和冶游中抒发政治与文化苦闷,同时又用儒家礼教及社会价值观对这一风气进行批评,深刻展现处于中西之间的知识分子之游移心态,诚因其身处特殊地理空间特别是文化空间而造成。晚清上海租界在客观地理上毗邻华界(上海老城厢与郊区),在人口状态上华洋共处五方杂处,在政治制度上可谓与华界“分而治之”,由此形成了整个上海中心城区在文化空间上的混杂形态,也奠定了身居其间的知识分子在面对租界风俗时形成的特有观念与态度。“游”是他们面对驳杂风俗时游移心态之空间感再现。

与之对应,晚清居沪风俗书写亦体现出一定的时间感,在较为早期作者那里是以岁月沧桑之感作为风俗变异的时间感知表达,如王韬《瀛壖杂志》篇首所作“回忆旧游,迥如隔世”喟叹,葛元煦在《沪游杂记》卷三中以收录他人诗词方式体现“过眼兴怀”情感抒发,但其中心皆为作者所共同表达的对开埠以来上海风俗“目见耳闻,日新月异”的时间感知。较晚时期黄式权、池志澂的书写中,风俗变迁的时间感已经延伸为如“梦”似“影”情感样态,时间变易感更为强烈,甚至还平添一份如梦似幻的奇观景象。论著直接以“梦影”为题即可充分说明这一点。此外,书中频频出现的“梦”“影”等字句,亦值得仔细品读,如《淞南梦影录》卷首“古越高昌寒食生”的序言开篇即出现对于“梦”与“影”的讨论:

梦有影乎?曰:有。以梦视梦,则固无影,不以梦视梦,何得无影。以梦为非梦,则因拘而有影;以非梦为梦,则因悟而有影,是皆心之所造焉而已。庄周梦为胡蝶,栩栩然胡蝶也;栩栩然梦中之影也。见杯中弓影而疑为蛇,因而致疾,后以指示而始释然,是影中之梦也。二者相因而生,非见道者不能言其故也。申左梦畹生黄君式权撰《淞南梦影录》一书,以非梦为梦,以无影为影,权舆于《海陬冶游录》,而其事其文,则不觉日新月异:盖梦迹不同,则影响各别。

这一大段关于“梦影”的铺陈看起来让人眼花缭乱不明所以,紧接着序者便透露出这种“梦影”心境生发之源,因“风俗变迁,时事更易”而形成的文化心态。而此种心态在《沪游梦影》中亦有相似笔触表达,该文篇首借与“客”对话说出了作者对当时身处沪地租界感受的回忆:“既而客醉,余亦醉,仿佛身在海天龙电间,忽然珠环翠绕,忽然杰阁层楼。既醒而叹曰:‘嗟乎!世之游沪者,何一而非梦哉!然予之梦久矣,今曷为有是?夫物在彼而影生焉,游于昔而今梦焉,兹之迷离变幻,是殆梦中之影也欤?”

众所周知“梦”是中国传统文学作品中经常运用的典型笔调与文学意象。从先秦时期的“庄周梦蝶”寓言到中古时期诗文中“梦境”描写,无不显示出我国古典文学的奇幻色彩与瑰丽浪漫。当然其中最为引人注目的是中国古代文人笔记小说之“梦游”类型,常在岁月沧桑、风俗变异等为主题基调的笔记作品中使用,如《东京梦华录》《梦粱录》等成为个人际遇与世事变迁的文学经典呈现,而“梦”体现出的时间感在品读时也较易感知。与传统文学笔调稍有所差异,晚清居沪文人风俗书写中的“梦”意象,同时蕴含着“梦”与“影”的双重情态,使其书写在传统风俗变迁的经典笔调之上又呈现出复调特征。这一复调性主要体现在两个方面,一是风俗变异之倏忽,二是洋场景观之奇幻。

先来看“梦”所呈现出的风俗变异之迅。葛元煦在谈论晚清上海租界服饰时尚变易之快时写道:“洋泾浜一隅,五方杂处,服色随时更易”,提到戏曲普及之风时说“上海初不知二黄调,今则市井儿童亦能信口成腔,风气移人,一至于此”。在黄式权的《淞南梦影录》中更能深刻感受到租界风俗之瞬变,如在言及上海交通乘坐习惯时感叹说:“嗟乎!只一车也,而一刹那间已屡经更易。我不知大于车者,更复何如也?回首沧桑,曷其有极。”他谈到沪北茶寮变迁时不禁评价道“曾几何时,而世变沧桑,顿更局面”。以上都是风俗变异的时间维度呈现为“梦”的文本展演。

至于租界文人书写中的“影”,则是洋场风俗“日新月异”变迁时令人迷眩与瞠目的城市景观即城市风俗之“奇观化”展现。我们察觉到租界文人笔下之“影”主要用于两类场景:一是描述租界洋场冶游之风时形容青楼女子常用“钏声钗影”“衣香人影”“鬓香衣影”等审美意象;二是将“影”用于更为抽象的对当时租界风俗的观念表达,如上文所引《淞南梦影录》序中大段“梦”与“影”的论述,这里“影”其实就是后文所说的“大而风俗变迁,时事更易,小而花丛标异,鸟语鸣奇。无情不移,有境皆幻,一一详记而备录之。以为梦,则其事皆信而有征也;以为非梦,则其情又若迷离惝恍也。以是为梦,影而已矣”。“影”者,“景”也。正由于“洋泾一隅,别开人境,耳闻目见,迥异寻常”,看似虚虚实实的描述中表达了对租界城市风俗奇观的模糊游移价值观念,这种心态在前文对“游”与“梦”等文字分析中业已被证明。

《点石斋画报》中的《游园肇祸》图

那应如何看待晚清租界文人风俗观的模糊与游移?即将之置于怎样的理论框架下进行阐释与解析呢?1974年美国史学家柯文在其著作《在传统与现代性之间——王韬与晚清改革》中指出,晚清上海以王韬为中心的士人群体“许多都曾深受儒学经典,取得秀才资格,而又起码部分是因西方人在上海的出现所创造的新的就业机会而来到上海的”,并将此群体命名为“条约口岸知识分子”(intellectuals in treaty port cities)。此概念一经柯文提出即得到学界回应,对其研究关注多年来已成为史学界理解近代中国“现代性”之重要钥匙。然而也应看到,现有研究大都将目光凝聚于以王韬为中心的李善兰、蒋敦复、郑观应、冯桂芬、管嗣复等知名人士上,特别关注他们在面对中西之学及政治、经济、文化等异同之间的响应与思想表述,而较少将研究眼光置于其余不那么出名的、在条约口岸居住过的文人。联系到本文关注对象,除王韬为经典“条约口岸知识分子”以外,黄楙材、毛祥麟、葛元煦、黄式权、池志澂等人亦可归入上述群体,这就为更好地理解他们表达风俗观时所显露出的文化心态提供了阐释框架。对于“条约口岸知识分子”,有学者评价道,“在西方思想和中国文化的激烈碰撞中,由于受到‘夷夏之辨’等传统观念的深刻影响,他们既传播西方科学却又排斥西方思想,固守传统文化却又面临进退失据的文化困境”,并认为“条约口岸知识分子”在身份、信仰与文化等方面所面临的多重困境,揭示了近代中国曲折的历史进程在知识分子思想转型过程中所产生的深刻影响。只有认清当时“条约口岸知识分子”在中西与新旧之间的文化困境,才能更清晰理解黄楙材等人面对上海租界这个“条约口岸”开埠以来的风俗变异所产生的态度与观念,而“游”与“梦”,即是其风俗观的最佳概括与注解。

新版《在传统与现代性之间:王韬与晚清改革》(【美】柯文著,雷颐、罗检秋译,中信出版社,2016年)书影

除较为常见的“中西之辩”,晚清“条约口岸知识分子”在面对上海租界的风俗奇观时亦产生出新思想与新观念,亦可作为其“转型”之重要例证,如黄楙材在对西俗跑马之戏进行阐述时能将话题引向对于其中“科学原理”即“惯性”的论述,显现其在风俗关注的“诗外之功”。黄式权在对租界各类生活禁例进行阐述时批判“西人”对租界中赌馆、娼寮、花烟馆等“广施陷阱,无恶不为”的恶习坏俗并不加以管理禁止的行为,虽不出移风易俗的传统风俗观窠臼,然其批判性仍值深思。

结语与余论:近代上海的社会变动、风俗变迁及观念变异

相信通过本文考述,19世纪下半叶在沪洋场寓居的一个知识分子小群体逐渐映入眼帘,其面貌亦渐从模糊到较为清晰。这一类“条约口岸知识分子”的思想与行为并不单纯像学界所关注的上海“三异民”(即王韬、李善兰、蒋敦复)等人那样,主要专注于中西学之争,他们主要是将目光投诸现实生活中风俗变迁进行撰述表达。

美国汉学家柯文(Paul A. Cohen,1934-)近影

(来源:wellesley.edu)

在文学中表达自己的风俗观,这在中国古代书写传统中本为常见之事,然晚清居沪文人描写租界风俗时的游移与矛盾颇值得注意。学者段怀清在对王韬与近代文学转型关系进行研究时,尝提出柯文的解释框架似乎对“王韬作为一个晚清改革者的立场与态度‘过于’肯定了”,而在一定程度上忽略其“意识、立场与现实行为方面的不坚定性、动摇性或者反复性的关注考察分析”,本文可说是从风俗观角度印证了这一动议。在中国传统风俗观表述中,“移风易俗”恐怕是其中最大的核心主旨及较为常见之言说模式,士人皆认为风俗应是为政之鉴,若有不符合主流价值的“坏俗”应革新。但在本文所述及这一群居沪文人那里,并非单一呈现出这一观念。六人中只有黄楙材“强烈”表达了“移风易俗”之愿(在讨论余治“庶几堂新戏”时),其余几人在描写上海租界风俗时虽或有臧否评论,也表示应该革新风俗,然通过上文分析亦能觉察到晚清居沪知识分子风俗观并不拘泥于传统价值判断。这一观念表达或可将其置于中国现代民俗学及上海民间文化研究等学术史研究语境之中进行观照阐释。在近代学术转型及诸学科创始之学术史研究中,若论及中国现代民俗学兴起,大都以1918年北京大学歌谣运动为始,然细究其生发背景仍不能不考虑清朝末年阶段之铺垫与酝酿。近年来已有学者关注到清末民初知识分子黄遵宪、张亮采、黄节、胡朴安、蒋观云等人对风俗文化的思考,认为这表达了“传统文化人对民族文化命运的关怀”。若稍向前回溯至清朝末年,居沪文人上海书写亦开始吸引研究者的关注目光,因此,本文研究或可为中国现代民俗学史溯源至清末之“前史”阶段增添一例“地方”样本个案。晚清时期居沪的文人风俗描写及观念表达,恰好为民俗学在学科创始之前的自觉意识兴起提供了观察平台与文本。就本文所涉作者群体来说,除此次研究关注的六本笔记,还有大量风俗观表达散见于其相关随笔、方志编纂、诗词歌咏尤其是报纸文章之中。这些文存值得再深入挖掘,同时作者自身经历亦理应得到继续关注。

或许清朝末年居沪文人的风俗撰述总体仍未摆脱传统教化观之窠臼,但更重要的是能从其文字中得以“重返历史现场”,联系相关文献资料加以详细爬梳,应可勾勒出上海近代都市民俗形成及演进之具体阶段与历程,从民间文化角度回答“何为上海”“如何成为上海”等经典议题,为上海城市史研究提供民俗学视域之观察所得,这亦是本文关注对象的题中之义。

(注释从略,详见原刊)

图文来源:微信公众号“民族艺术杂志社” 2021-09-14

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛