点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

摘要

明中叶以后,丝织业技术由苏州府城沿京杭大运河渐次传播到江南的普通市镇,部分城居“庶民”地主在积极从事工商业的同时,也陷入繁重的“役困”当中。为了摆脱“役困”,通过特殊渠道获取优免差徭的特权,不惜更改祖先记忆,以获取更大的现实利益。黄溪史氏利用旌表建文忠臣这一重要文化资源,通过制造和传播《致身录》,将先祖“史彬”从一介粮长包装成建文朝臣,并以死勤事为由,将之成功供奉于嘉兴府和苏州府的乡贤祠,从而彻底走出长期阻碍该族持续发展的困境。

关键词

乡贤祠;致身录;黄溪史氏

江南地区自唐宋时代开始步入全面开发的历史进程之中,逐渐成为中国的经济中心,最为突出的表现乃是大量原本是乡村的聚落纷纷演化成为市镇。明中叶以后,市镇的商业机能进一步凸现,规模和数量均超过前代。在既有的明清市镇研究中,研究热点主要集中在市镇起源、市镇数量与分布和市镇的结构与网络层级关系上。代表性的观点认为,明清江南市镇已经高度专业化,根据其手工业行业进行分类,大致可以分为以嘉湖为中心的丝织业市镇、以松江为中心的棉织业市镇和大运河沿线的米粮业市镇等专业化市镇。

市镇的大量兴起,在一定程度上改变了江南乡村聚落的格局,这些相对均质分布的市镇已经在一定程度上超越乡村,是从乡村中产生出来的有别于乡村的一种聚落形式。与此同时,大量士大夫开始由乡村向城里移居,独享日益不受约束的徭役优免权。而那些屡试不第的读书人,却没有优免差徭的特权,不仅要负担由士大夫转嫁而来的繁重的徭役,私人领域也受到了商人阶层日益严重的威胁。为了解脱多重生存压力,他们或者坐等限制优免的改革出现巨大转机,或者通过自身努力跻身享受优免的特权阶层行列。甚至有人不惜重新书写家族历史,通过将先祖抬入乡贤祠,使乡贤后裔从中得益,以摆脱科场和生计的双重困境。吴江黄溪史氏正是其中的突出代表。下文就来讲一段发生在吴江县亦幻亦真的精彩故事。

一、吴江南境大运河沿线市镇群的兴起

苏州府下属的吴江县,京杭大运河自北而南贯穿县境,恰处于丝织业市镇和米粮业市镇交汇地带。该县北有县治松陵以通苏州,南经八坼、平望、盛泽、黄溪与新杭市等与嘉兴丝织业市镇群相联络,又以平望为枢纽,沿吴兴塘往西经震泽镇沟通另一丝织业中心湖州。

明清时代,震泽镇的丝业,盛泽镇的绸业,以及同里镇、平望镇的米业,构成吴江三大经济支柱。这些市镇的工商业甚至比县城松陵镇还要昌盛得多。随着江南居民大多从事经济作物的种植或纺织手工业,本地的粮食供应出现严重不足,需要从外地大量进口粮食,运河沿线的诸多米粮业市镇如枫桥、平望、塘栖等逐渐成为点缀在纺织业专业市镇网络中的生活补给站。

平望镇在江南各地纷纷改种经济作物后,成为为数不多的产粮区,“伺蚕者少,服田者多”。弘治以后,凭借其优越的地理位置和便利的水路交通,迅速发展为一个与苏州枫桥功能、规模上相差无几的米粮市镇:明初“居民千家,百货凑集,如小邑然。成弘以来尤盛。嘉靖间,水荒倭难相仍,庐舍人烟荡焉欲尽,嗣后数十年,海宇承平,耕桑食货,熙攘盈繁,屹为吴江巨镇。……居民数千家,物产毕陈,商贾辐辏,比于苏之枫桥,时人呼曰‘小枫桥’”。四通八达的水网为中长距离贸易提供了便捷的运输条件。商贩将产自湖广、江西的粮食,沿长江、京杭大运河运输至平望,经过砻坊和碓坊的特殊加工,再由米行转手贩卖给邻近城镇的客商。

明中叶以降,丝织业技术由苏州府城渐次传播到普通市镇,盛泽、震泽、新杭市等著名丝织业市镇因之兴盛,并直追苏州、杭州等老牌丝织业中心。在吴江县平望以南,以盛泽镇为主导,震泽镇、平望镇、黄溪市、严墓市等市镇为拱卫,形成了全国最大的丝绸贸易中心:

绸行以盛泽为最盛,集四方之商而为之贸易,每行日通数百金,街衢杂沓,货物腾踊。昔称金阊,今独盛镇。至严墓、震泽、平望、黄家溪,止有丝行,不及其十之二,而亦号繁华,人习已侈靡矣。

这些市镇原本是丝织技术的洼地,因领织坐派的需要,才逐渐掌握了从苏州城内传来的丝织技术。丝织业有别于一般的农村手工业,需要较高的技术含量,据乾隆《吴江县志》记载:明代以前的丝织技术主要掌控在苏州城里的熟练机工手中,洪熙、宣德间,吴江人通过聘请苏州的机工开始渐事机丝,到了成化、弘治以后,本地人逐渐掌握了丝绸纺织的核心技术,才使得吴江及其相邻的嘉湖地区的丝织业一发而不可收拾地发展起来。

正由于吴江南部及其周边纺绩技术突飞猛进的发展,震泽、盛泽等镇的机户也相应而动,他们既可领织官方下派的缎匹,亦可将织物直接拿到市场上去销售。康熙《乌青文献》记载:生活在苏州、杭州等大城市里的丝商,每逢新蚕下市,专程来到嘉兴、湖州、吴江一带大量收买丝货,并将之携带回城里织成绸缎。专门向散处各地的机工机匠供应缫丝的贩子也应运而生,他们的身影不仅活跃在苏州城内,还伺机四处活动,或至各村坊去收绸,或坐守镇上,为机工机匠提供各种行情,广泛寻求机会牟利,将周边四乡机户的绸匹销售到全国各地甚至海外。

黄家溪,又名黄溪,位于吴江县东南五十三里,“毗浙境,临运河,……地虽偏隅,实为南北通道”,乃平望和王江泾二镇之间京杭大运河的重要结点,明清之际也逐渐由一个普通村落发展成为一个以丝织业著称的商业市镇。其繁荣程度虽不能与盛泽相埒,但由于地域上的邻近,两镇在蚕桑丝织业发展的进程上却有着惊人的同步性。至康熙中岁,黄溪已发展成为“两岸店肆连比,河下舟楫鳞次”的大镇:

地俭二里,旧落落几百家,今四五千家。贸易处昔止数家,今两岸店肆连比,河下舟楫麟次。触呼家业,机杼易于小得。异乡多托居,而郡以靡,浙以诈,习染成风。

由该镇织出来的机丝绸缎,“每日收至盛泽、王江泾牙行卖之”,通过吴江南境日益成熟的丝织业销售渠道,再进一步沿着京杭大运河走出江南,纳入到全国丝绸贸易的网络之中。明后期,吴江民营丝织业的利润率曾一度高达200%左右,康熙中也基本保持在165%上下,从而吸引了大批商业资本和潜在的动力。市镇内及其市镇周边的各色人等纷纷倚靠机杼为生,尽逐绫绸之利。据道光《黄溪志》记载:“绫绸丝线,邑中所产亦不少,而黄溪人家务此者什有八九”;“贫家妇为机户络丝,有竟日在其家者,小儿十二三岁,即令上花楼习学挽花”。于是,造就了大量的潜在熟练劳动力,供殷实之家往长春、泰安二桥挑选雇募。这种发生于丝织行业内部的雇佣关系,一度成为学界研究明清资本主义萌芽的热点。

由以上产业链条所带动,适桑宜蚕的吴江西南各乡逐渐成为湖丝产区,“自四都至二十都,俱植桑课丝”,而与湖州府乌程县接壤的一带,更是“视蚕事綦重”,其植桑品种,多达二、三十种。到了乾隆年间,“丝绵日贵,治蚕利厚,植桑者益多,乡村间殆无旷土。春夏之交,绿阴弥望,通计一邑,无虑数十万株云”。在黄溪,“溪民在明时多不习蚕桑。国朝乾隆初,凋字圩、梧字圩一带,颇有养蚕者”。当地出产的大量桑叶蚕丝,给大运河沿线的丝绸业市镇群提供了较为充足的原材料。

二、黄溪史氏的困境

据道光《黄溪志》称:在黄溪所有著姓中,“有明一代仕宦者惟史为盛”。随着黄溪市的渐次兴起,该族族人也被不同程度地卷入到各种围绕丝织业的商业活动中。

史氏原非世居吴江黄溪,而是居住在运河对岸的嘉兴史家村。元明鼎革之际,史居仁入赘黄氏,获取了黄氏丰厚的家产,他的后人才开始在黄溪定居。史居仁及其子孙世充为粮长,以“力田起家”,经过四代人的不懈努力,积累了丰厚的家产。其中,二世祖史彬在发家致富的过程中功不可没。他通过招收佃户兴修水利,开垦荒田,成为吴江南境少有的以私租立家的大地主。为了长久维持这份来之不易的产业,史彬立下了嫡长子继承制的严苛家法。这种继承制度与史氏的赋役责任紧密地缠绕在一起,想通过缩小责任范围的方式,由长房(大房)彻底包办赋役,独自承担“有田之家”的赋税责任,将小房排除在按照一定比例承担赋役的轮充体制之外。相应地,小房只能分得极其微薄的财产,纷纷另谋出路。在这种体制下,大房和小房无论在财产数量方面还是在差役负担方面,均存在着巨大的分配不平衡。

自第四代史珩开始,将治家的重点逐渐投资在文化建设上,开始了数代耕读传家的华丽转身。然而,史珩本人并未取得任何功名,而是在正统和景泰年间先后两次通过输粟赈饥之例获得迪功及宣义郎之衔。第五代史鉴虽未能出仕,但是以家资丰裕接待四方宾客,与同时代的沈周等人合称为“江南四大布衣”,其诗文以《西村集》行世,成为吴中地区有名的文坛名宿,吴县人士卢襄“闻之吾乡老云:吴兴有张渊先生,长洲有沈周先生,吾吴有杜璚先生,吴江有史鉴先生,其所论著,皆可法也”。史鉴多次为地方事务献计献策,与大员徐有贞、王恕及乡贤吴宽等人交游甚密。他不仅大规模地筑园构室,而且大量收藏“三代秦汉物及汉唐宋以来书画名器”,成为吴中一带最著名的收藏家之一。自第六代以后,由史鉴所完成的学术和人脉的积累,逐渐开始发挥威力。第七代史臣终于在嘉靖二年(1523)高中进士,成为黄溪史氏第一位中进士者,历任工部营缮司主事、刑部河南司员外郎、山东佥事、云南参议等职,但因性格耿直,在官场上屡屡受挫,早早解组,归黄溪家居。

史臣长子史长本是个读书的种子,因为父鸣冤,受到牵连,“被谴,不得以其文章显”,失去美好的前程。史长生平所做的最重大的一项举措,乃是正式废除了坚持了一百余年的史彬的家法,改用平均分配的方式处理家产,原本存在于大宗与小宗之间以及大户与小户之间责任分割的不平衡被逐渐抹平。由史臣集“一生之精力所萃”亲自打造的豪宅“端字宅”,也变卖给了他人。正德嘉靖间还富甲江南的史氏产业,终于在后代的一代一代的均分中削消殆尽。

就在黄溪史氏长房逐渐式微之际,史鉴次子史永龄所开创的浜东房却伴随着黄溪市悄然兴起,逐渐走向历史的前台。经历五、六代人的尝试,浜东房的生计方式从纯粹以耕读为业转变为兼行服贾。浜东房第二代史鸿逵,仍以“儒家子”自居,可是,“同砚席相雄长者相继富贵”,唯独鸿逵“得数之畸,屡试不售”。随着黄溪一带丝织业的兴起,当地“有不藉立权,而巧运机筹,殖产不赀,逐利以没”的风气愈来愈普遍,弃农弃仕而改从工商者亦相应增多,只有鸿逵仍固守耕读传家,“不屑屑计然氏言”,并慨然担任了旁人弃之如敝履的粮长一职。鸿逵、鹏生连续两代,深受粮长役困,“一时首发而负征帑二千有奇,忙迫束手”。甚至在嘉靖间受修城之役困扰,不得不拿出家藏珍品《赵摹千文帖》行贿当事者,才幸免于难。为了应付逐渐加剧的差徭之困,由更加富裕的苏州房出资,专门在黄家溪依字圩置史氏义田,用以“赡二十三都西十三图里役”。

到了史中经这一代,“以家难财用匮乏”,家计已很难维持。甚至严重影响到他晋升的空间,在获得县博士弟子员身份之后,中经“懽遇省试,每北”。其子史册仅仅获得了县庠生的功名,其孙史法“生而韶秀”,“六龄就学,诵习兼人,师异之,稍倍其传习,习辄倍示之,训故辄亦领解,见几间时艺,取而读之,句读不讹,甫二期,已通经,时尽以奇童目之”,但这位被寄予厚望的神童,却于9岁突然夭折。

一连数代,“辄困棘屋”,迫使黄溪浜东房不得不改变策略,在耕读之外,也不排斥从事服贾之业。史册三子子宗勤本也一心举业,但屡试不售,于是弃文从商,“钓弋之余,筹计然策,身至万金,尽复祖宗故业”。史册之孙史在寀在顺治初年“出应小试,辄不利,……间问计然业,乃稍稍起”。史宗勤和史在寀生活的年代,恰好是黄溪市崛起的关键时期,“其时绸绫价每两值银八九分,丝每两值银二三分,业此者渐致饶富,于是相沿成俗”。他们只不过是当时史氏族人卷入经商潮流的两个代表人物而已。需要特别指出的是,“弃儒从贾”并没有冲击史氏传统的“耕读”家风。传统时代,人们往往不认为经商积累的资本是建立家业的可靠基础,最终它又重新被投资到土地上。城镇的工商业利润虽诱人,然而风险也大,故大部分移居城镇的地主并不放弃地租剥削而成为不在地主。不在地主逐渐脱离乡村到市镇的过程,始终伴随着城镇资本转向农村购买土地的趋势。

自史居仁定居吴江以来,黄溪史氏经过八、九代的发展,“以文献之家,又阶素封之业”,无论在经济领域还是在文化事业上均取得了一定成就,在一些场合,已俨然跻身“邑中四著姓”之一,忝为吴江名门望族之列。然而,科场之困始终制约着该族的家族声望再上一个新台阶。西村公虽以文词显于吴中,但始终不过是一江南布衣;南湖公仕途的戛然而止,在黄溪史氏族人的心目中只留下了负面记忆。相反,“屡试不售”的惨痛教训,使史氏后裔不止一次地发出“当食报嗣人而未有显者,岂天不欲大吾宗耶?”的感叹。更为严重的是,随着嫡长子继承制的废弛,长房所积累的丰厚财富也在一代又一代的诸子均分下被消耗殆尽。科场和生计的双重困境,成为黄溪史氏族人在嘉万之后不得不面对的难题。

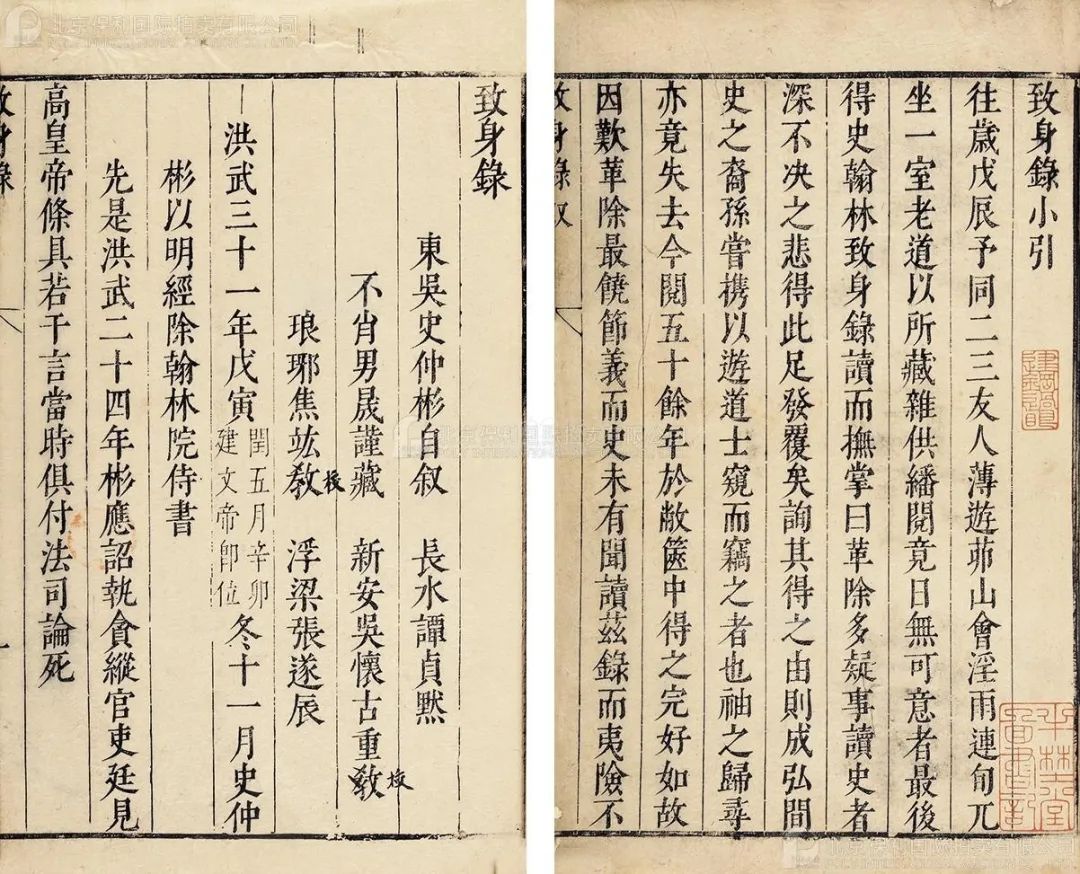

三、横空出世的《致身录》

万历十二年(1584),与史家有着姻亲关系的屠叔方在广东道御史任上上疏,要求宽宥建文忠臣之姻党外亲,给了黄溪史氏借褒扬建文忠臣之机解决现实问题的提示。他们制造出《致身录》这一全新的建文朝文献,赋予恰好生活在与建文逊国期相重叠年代的先祖史彬以建文帝亲重臣僚的全新身份,以便谋求现实利益,摆脱缠绕多年的“役困”。

靖难之役后,掌握了历史解释权的明成祖一方面对建文朝的榜文奏疏加以处理,另一方面,通过编修实录对于成祖行事每曲为回护,于建文帝方面则丑诋相加,造成相关史事的严重歪曲。然而,恰因明初官修史书称建文帝自焚而死,把一具烧焦的尸体认作建文帝,给了后人丰富的想象空间。正统五年(1440)老僧杨行祥冒充建文帝,为人们进一步加工建文逊国的故事提供了素材,在民间口耳相传的过程中不断地进行着再创作。建文逊国说的一些主要元素如明太祖预知皇孙帝位不保,遗箧给他,内有度牒、剃刀等物;建文出逃后,历湖湘、河南、云南、贵州、四川、广西等地,后归京师,被迎入大内供养;在这一过程中,始终有程济、叶希贤等人一直随亡左右,等等,已陆续层累出现。经过传说的加工和史家的演义,建文逊亡的故事不断层累,且越来越详细。

黄溪史氏所处的苏州府一向是建文朝历史记忆书写和传播的重镇,早在万历初年,巡抚都御史宋仪望和苏州知府吴善言等人即在吴县雍熙寺西桥右建表忠祠,祭祀苏州知府姚善、太常寺卿黄子澄等靖难忠臣,这为以黄溪史氏为代表的部分江南士人参与到建文帝故事的创造和推广当中提供了丰厚的土壤。另一方面,史氏族人与建文遗臣嘉善人袁顺的后裔及建文逊国故事的早期记录者王鏊、祝允明之间曾保持着长期而密切的往来,熟悉各种不同来源的建文故事叙述体系,具备进一步创造逻辑上更加严密、叙事上更加完整的从亡本文的丰富素材。出于现实的需要,利用既有的靖难野史资源,拼合出一部以先祖为主人公的建文史学著作对于黄溪史氏来说并非难事。

由黄溪浜东房的史册和苏州皋里房的史兆斗联合创作的《致身录》,正是在之前既有建文传说故事的基础上增加了新人物“史仲彬”,以自编年谱的形式讲述了另一版本的建文帝逊国事略。《致身录》取“事君致身”之义而名之,以表彰从亡诸人的忠义之行:“此书曰致身,中所述者,即事君能致其身。”重点既在表彰从亡诸臣,故在原有逊国说的基础上,将之前史籍中一些不愿效忠新政权且有名有姓的隐遁之臣亦添加进从亡忠臣名单之中,制造了一份完整的建文从亡群臣图谱。故自流传之始,即扮演着与以往建文朝史著完全不同的角色。该书既承袭了此前的建文传说,也创造了新的故事版本,尤其是包括史仲彬在内的二十二个随同建文帝流亡各地的臣子们的经历,成为该书的重要组成部分,显示出与以往建文史著不同的旨趣,故能在晚明建文朝历史书写的诸多文本中脱颖而出,赢得一席之地。特别是那些褒扬忠义、笃信建文君臣出亡的学者,竞相传读,着力推荐。一时间,“不读书不谙事之人,间为所惑,即名士辈,亦有明知其伪,而哀其乞怜,为之序论”。

“史仲彬”这一人物很晚才出现在建文传说体系中。在此之前,无论是史鉴《西村集》中的《曾祖考清远府君行状》,还是吴宽《匏翁家藏集》中的《清远史府君墓表》,皆称之为“史彬”,身份乃洪武至宣德初年时的一介粮长,“以力田起家”,没有取得任何功名,更与“建文忠臣”毫无干系。吴宽,字原博,号匏庵,苏州府长洲县人,成化八年(1472)举进士第一,授修撰,累官至礼部尚书。其文集有正德年间刻本,《四部丛刊初编》据以影印。其中载有依据史鉴《曾祖考清远府君行状》撰写的《清远史府君墓表》,言其粮长身份凿凿,因史鉴《行状》收入《西村集》时间较迟,《墓表》成为考证史彬事迹更具原真性的版本。

《致身录》将史仲彬的官职定为翰林院侍书,并不惜笔墨,用近二千字历述其洪武至建文间的为官经历,使其朝臣身份以假乱真;其晚年为保护建文帝而下狱身死的履历:“尝有以奸党告者,虽获宥于上官,心尝惴惧。……从亡一节,为仇家讼,凡一十有七,竟以此死”,则为后续的请祀追恤活动埋下伏笔。署理南明政权平反靖难臣子一事的李清,曾经叹到“若非先臣吴宽集内载彬墓志甚详,而安知从亡之说,又安知从亡之数十人皆赝”。经过《致身录》的铺陈,名列“从亡诸臣”的史仲彬,俨然成为建文帝出亡时的第一功臣。

对于“史彬”之名为何要增一“仲”字,史兆斗曾做过专门的解释,说是“史仲彬”才是本名,史鉴撰写《行状》时有意“于公名上去一‘仲’字,以避祸子孙”。姓名上的不同,固可作技术上的处理,身份上的巨大差异却委实不易解决,故自《致身录》甫一问世,史仲彬的全新身份即饱受时人非议。钱谦益列举出十条理由,证实《致身录》确属伪造,并一针见血地指出:“作致身录者,涉猎革除野史,借从亡脱险之程济,傅合时事,伪造彬与济往还之迹,以欺天下。”

相对于《致身录》文本的真伪之争,该文本出自史氏族人之手却从来没有产生过任何异议。如果以此为出发点,至少有以下两个问题需要进一步加以追问:一是史氏族人为何执意要绕开史彬的既有履历去重新书写家族的早期记忆?二是黄溪史氏集数代之力,前赴后继地投入到《致身录》的创作与传播当中,这背后有着怎样的现实利益关系呢?以往学者多从朝廷政策、社会风气、读者需求等角度进行考量,从黄溪史氏内部寻找《致身录》流传的动机尚不多见,即便有也仅停留在史氏后人藉揄扬先人事迹抬高家族声誉的层面,并未涉及明末清初江南社会经济变迁的时代背景,难免有隔靴搔痒之嫌。

四、成功入祀乡贤祠

“靖难之役”之后,虽然有关建文朝的相关议题一直是“政治禁忌”,但自宣德朝始,由原籍、任职或死难地区的文人或官员所发起的纪念建文殉臣的活动业已零星存在。成化弘治以降,为了崇奖教化、激励士人气节,越来越多的死难诸臣如同普通的忠臣名宦孝子一样,亦获得入祀府县乡贤祠的机会,甚至有相当一部分人还僭取了“私谥”的称号。到了万历一朝,官方对建文忠臣的褒奖恩恤更加公开化,且一旦泽及姻党外亲,多可获得光耀门第的一系列特殊待遇。黄溪史氏围绕《致身录》的宣传与推广正是出于同样的目的,无论是史册还是史兆斗,均为了能使有了新身份的祖先史仲彬入祀乡贤祠而不遗余力。

若论黄溪史氏最有资格入祀乡贤祠者,史仲彬并非首选,在吴中文坛具有一席之地的史鉴更符合入选的基本条件。这一点诚如潘耒所言:“史氏之先人莫贤于明古,又多所论著,若以之列乡贤,谁曰不宜?……请祀明古于邑祠,则诚孝子慈孙之事”。实际上,早在嘉靖年间,史氏族人的确做过这方面的努力,只可惜功亏一篑。

当时,随着史臣高中进士并入朝为官,乃祖史鉴入祀的几率不可谓不高。“时督学杨宜与南湖公同年旧属,且最相善也”。有明一代,在地方推举乡贤的行政程序中,提学官拥有最后的决定权。在一般情况下,只要有关键人物提学官的支持,至少保证了成功的一半。然而,在嘉靖九年吴江县推举史鉴成为乡贤的历程并没想象中顺利。按照程序,先是由儒学廪增附生员李炫、梅禹锡等代表民意乡评公举人选,知县詹文光批文详查后,认为史鉴之德业、学行完全符合“申请送入乡贤祠,一体同祀”的条件,同意上报提学官。接下来的程序异常复杂,须在吴江县、苏州府和提学道之间多次公移,反复审核,方可告成。生性耿直的史臣并没有意识到可能遇到的巨大变数,提早利用自己和杨宜的特殊关系打通所有关节,最终,“以情稍懈,故未果”,使本已板上钉钉之事朝着完全相反的方向发展。

史鉴入祀乡贤祠失败的经历,表面上看固是人事,背后实有更深层的原因。虽然明中叶以后,滥祀乡贤的现象愈发普遍,但这类为人诟病的情形在吴江县却鲜有发生。在史册所撰《乡贤议》中曾回忆了嘉靖以前县乡贤入祀之概况:

礼祀乡先生于其乡邑祠,乡贤所从来已。尝考革朝列祀四十二人。明兴,知州孔克中集诸父老议汰,止存十人。后百年,陈提学选檄王尹迪询众议,复益五人。莫志所列张翰、顾野王、陆龟蒙、魏宪、王蘋、陈长方、杨邦弼、陆十七、王份、沈义甫、王原杰、莫辕、曾爟、何源、马逵是也。徐志列三高于特祠,退陆、莫、曾、何四人,进徐琛、吴璋、莫旦、赵宽,合前十三人。于时公论未入当入者史鉴,既入失出者何源,生存而具有典型者即徐琛与沈啓、杜伟三人。夫前辈之致慎如此。迨后五十余年,止举徐、杜。近三十年间举入者十四人。新主入举,前主而跻压之甚,废置之,而竟以金碧辉煌者岸据其上。夫主可废,前修亦可废乎?请得而议之。

洪武初,吴江知州孔克中定下了严格慎选的基调,其后一百余年虽时有增减,但全县乡贤人数始终控制在10—15人。若增加新的人选,必须以淘汰旧人为前提。面对“新主入举,跻压前主”的残酷现实,吴江县入祀乡贤祠的难度远远大于其他地区。为了解决这一“世纪”难题,史册提出了一个以27人为基础的备选方案:

夫此二十七人,皆世庙前人望也,其在朝宜朝,在野宜野,各留不朽于人间共存懿好于千秋者,列之上格,百代不迁。至穆庙以来,有其举之以实下格。其以世数,分上下,夫亦不致间旧凌尊之意云。

史册以嘉靖、隆庆二朝为界,将地方先贤分成两类,嘉靖朝以前的27人之木主“列之上格,百代不迁”,隆庆朝以后举入者“以实下格”,以规避“间旧凌尊”之未便。从严格意义上说,史册增置下格的方案实有冒滥之嫌,与明代乡贤祠制度的总体演变趋势别无二致,但违规操作的情况之所以屡禁不止,与民间的实际需求有莫大关系,这与几乎同时期出现的宗法伦理的庶民化有着相似的社会肌理。在史册的27人名单中,史鉴和史仲彬均忝列其中,目的当然是为了满足史氏家族的现实需要。史册的《乡贤议》尽管未被地方官所采纳,但考虑到史氏家族有两人申请同时成功的几率着实不大,必须在当中做一慎重选择。有过一次失败经历的史鉴显然难成首选,更重要的是,逐渐被吴中文坛接受的史仲彬,凭借当时以靖难臣子为名目的入祀风潮,如能顺利入选,将可以其更高端的履历谋取更大的现实利益。

天启二年(1622),在苏州文坛积累了一定人脉的史兆斗伺机而动,以《致身录》的整理和刊刻为契机,开启了为史仲彬谋祀的漫漫征程。他与史册合作,在黄溪故居之西北隅“谋别筑一室,……祀其先学士于家”,“颜之曰奇忠祠”。之所以没有在入祀府级乡贤祠上率先做文章,实因苏州府的入选标准与吴江县同样严格:“明之中叶,陆粲等持清议于下,胡缵宗等核定论于上,未尝不详且慎也。”既然此路不通,除了发出“吾乡有耆旧,邻郡乡贤祠喧传,今年某显要入,明年某公卿入,厌苦之,……进不能吁诸朝,退不屑与龌龊伍”的感叹之外,人微言轻的史兆斗也只好望而却步了。尽管如此,由史兆斗定下的“公以死勤事,法宜祀”的基调,成为后来两次申请入祀乡贤无法绕开的历史遗产。

既然在苏州府缺乏可行性,改在政策相对宽松的邻郡做一番努力或不失为一个迂回之策。与嘉兴府有着千丝万缕联系的黄溪老家遂成为最好的突破口。这不光是因为嘉兴史家村与黄溪只相隔一条运河,更为关键的是,史仲彬作为史氏移居吴江的第二代,仍可以嘉兴籍论。

崇祯年间,嘉兴府的乡贤冒滥之风越来越严重,诚如陈龙正所云:“乡贤祠五六十年前入者甚少,人亦重之。近时,甲科没后鲜不入矣。或以子得隽,或门生故吏官其地。即婉转为之,得者既杂,人亦莫之荣也。”身处嘉禾邻邑的史册自然不会放过这个难得的机会,“慨然以请褒请谥为己任”。具体到操作层面,史仲彬的“从亡诸臣”身份、功名与官职、对赋税水利等地方事务的良政,无不套入请祀的名目。史册主动与时任嘉兴知府的郑瑄结交,并很快得到后者的信任,郑瑄“雅重义维府君,及允清远府君乡贤祠事,以府君贫,又自备祭礼,而诚意有加”,为请祀活动开了个好头。之后史册“白之抚者数月,白之按者数月,白之学道者又数月,至入庙而告成事矣,往来道中凡三百里,驰烟驿络”,历尽艰辛,终于在崇祯十一年(1638)打通所有关节,使史仲彬成功入祀嘉兴府乡贤祠。

史仲彬申请崇祀嘉兴府乡贤祠的各种勘语,被收录在《史氏吴中派文献谱》和史在相校定的《致身录》中流传至今。如果剔除公文体中的繁文套话,不外乎是县儒学、知县、知府、提学官等按照史仲彬忠心从亡之履历及庾死圜中之结局,核定其符合“以死勤事”崇祀乡贤的各类批文汇编。惟在浙江提学副使刘麟长的批文里有“择日置主,礼送乡贤祠,另议特祠”之句,则别含玄机。所谓“特祠”,是相对总祠而言的。明中叶形成的乡贤新规制有一个非常重要的特征就是乡贤附学(即在府县学宫设立总祠,集中祭祀地方乡贤)。虽然乡贤总祠附学后,各地还是为少数特别杰出的乡贤保留或建立了特祠,但总量大大减少,且要得到官方批准。嘉靖年间,吴江所建三高特祠,就是为了专门纪念宋代儒学家王苹、陈长方、沈义甫三人而设。除此之外,再无官设特祠之例。史册与史兆斗曾在史氏故宅之小雅堂有专祀仲彬之举,“妥侑累世神主,重肖学士公像,岁时致祭,随捐依字围田若干亩,为本支将享之资”。虽然万历登基后即诏赦天下:“凡靖难革除间被罪诸臣,……令各地方官查其生长乡邑,或特为建祠,或即附本处名贤忠节祠,岁时以礼致祭”,但从严格意义上讲私祀史仲彬的行为仍有“僭越”礼制之嫌。所以,刘麟长批文中的所谓“另议特祠”,主要是为了给之前的私祀发一张“许可证”。《史氏吴中派文献谱》中收录了张凤翮准嘉兴府移文请专祠祀典的参语:

钦差提督学政巡按直隶苏松等处地方监察御史张批,故翰林院侍读学士直文渊阁侍书清远史公巨节凌霜,精忠贯日,彼两浙以祖籍而已。钦为山斗,我三吴岂桑梓而可缺。其蒸尝据详,祠宇方新,仰府置造匾额,上书“节义擎天”四字,前列年月,后书本院全衔姓名。礼送祠中,悬挂报缴。

刘麟长的移文再加上张凤翮的批文,不仅使史册的迂回之策取得了实质性的成效,也给史氏族人在黄溪故宅私祀史仲彬的行为披上了合法的外衣。康熙二十一年《嘉兴府志》和康熙六十年《嘉兴府志》的入祀乡贤名单里均有“史仲彬”的大名,证明史仲彬入祀嘉兴府乡贤祠之事绝非虚言。另需注意的是,嘉兴府7属县明代以前的乡贤人数为230人,平均每县近33人,比吴江县的数额要高出一倍左右,可见当地冒滥之盛。

如前所述,正德、嘉靖间,浜东房逐渐取代长房掌握了黄溪史氏的控制权,但浜东房始终在科举上未有任何实质性突破,即便家业有所扩大,也至多属于“庶族”地主之列,没有免除身家赋役的特权。也正是这一时期,江南士大夫无所顾忌地全面逃避徭役,徭役负担不断向下转移,造成了严重的“役困”事态。那些没有能力的庶民地主阶层,因役困被转嫁到他们身上,造成了他们的陆续破产。隆庆、万历年间在各地进行的限制优免和照田派役改革,除了嘉兴府取得了一定成效外,在苏松等府均以失败告终。万历二十九年吴江知县刘时俊所实施的“均役”之法也遭到了乡绅的强烈抵制。为了摆脱“役困”,黄溪史氏要么坐等限制优免的改革出现巨大转机,要么就得通过自身努力跻身享受优免的特权阶层行列。按照当时的优免例,不仅现任官员及进士、举人享有较高的优免权,连故宦子孙及胥吏也有相应的优免措置。因此,通过大肆宣扬《致身录》,将史仲彬附会成建文出亡时的随臣,使史氏后裔以“故宦子孙”的身份获得相应的优免权,就成为黄溪史氏生产、流传《致身录》的最大动力。在《史氏吴中派文献谱》曾收录了一份“免役帖”,显然就是为了宣示故宦史仲彬应该拥有的免役权:

吴江县二十三都西黄家溪现任徐王府宾辅兼翰林院侍书史仲彬奉圣旨,本官勋在皇朝,其所有户田二千二百五十亩零,永免徭役,今据本宦家属开列依字、根字、稔字、小旬、枪字、委毕、苗字、大陈等圩田,止一千九百亩零。余俱在嘉兴县。本县竟将现在一千九百零二亩除免徭役,给帖付照。

建文三年九月初九日

如果仔细对照相关制度史背景,这张“免役帖”明显不出自建文一朝。首先,明初一般只认可杂役的优免,关于里甲正役即便连乡绅也不能享有这项特权,只有明中后期,里甲正役才可能被免除。其次,把徭役负担标准完全转移到土地所有面积上,亦是“均田均役”改革后才出现的新鲜事物。种种迹象表明,因具备“照田科派”和“永免徭役”等时代特征,这张号称为“建文三年”的免役帖,显然更可能对应于优免权不断扩大的晚明时期而不是明代初年。进言之,在优免权不受限制的年代里,以官户名义优免的田土不仅包含本宦自己拥有的土地,还往往包含家族内部叔伯兄弟传承了数代的土地。“免役帖”中专用“本宦家属”一词,即意在强调黄溪史氏下不同房支的田产均可利用史仲彬名下所享受的免除徭役的特权加以共沾。正是出于这样的目的,如何摆脱“役困”才是史氏不同房派顷全族之力积极从事《致身录》的流播及为史仲彬请祀的原始动力。虽然田产大部分位于吴江境内的史氏族人,并没有因为史仲彬成功入祀嘉兴乡贤祠而彻底摆脱困境,但在均田均役实施得不够彻底的吴江县,仍可利用“寄庄”等特殊名目来规避繁重的徭役负担。这才是“忠臣后裔”身份能够给他们带来的实质性的现实利益,而非以往学者所认为的那样,藉由《致身录》一书的传播,吴江史氏在当地取得了文化上的声望和发言权,而他们也持续利用此种声望与权力,透过宗族力量扩展该书的影响力。

入清以后,清廷“奏销案”为契机,成功限制了江南绅衿的优免权,从而减少了绅衿地主与“庶族”地主在地方上的差距,长期纠缠于“庶族”地主的“役困”难题终于得到了一定程度上的舒缓。随着之前有着巨大文化优越感以及经济优越感的吴中名士逐渐失去话语权,《致身录》的文献硬伤渐挣脱考辨的束缚,转而侧重于生者对死者文化资源的过度消费。黄溪史氏后裔们成为最大的受益群体之一,抓住了地方大员“长虑深算,表扬忠节,默以转移世道人心”的特定心理,通过大肆宣扬先祖的忠诚之志,将史仲彬包装成一个忠节典型,成功化解了人们对史仲彬建文朝臣身份的质疑。经过历时两年余纷繁复杂的申请流程,终于在康熙三十七年(1698)使史仲彬以介乎粮长和朝臣的模糊身份,又在已入祀嘉兴府乡贤祠的基础上成功入祀苏州府乡贤祠。

五、结语

明中叶以降,丝织业技术由苏州府城沿京杭大运河渐次传播到吴江县的普通市镇,盛泽、震泽、新杭、黄溪等著名丝织业市镇因之兴盛。身置黄溪市的史氏家族也顺利搭上丝织业日益繁荣的直通车,在经济领域取得了一定突破,然而,割不断的乡土情结,使全族横跨运河两岸吴江、嘉兴两县的二千多亩土地,深陷于繁重的“役困”当中不能自拔。而“役困”的背后,实折射出缠绕黄溪史氏数代的科场之困,并直接影响了该族优免特权的获取。为了摆脱繁重的赋役压力,身居建文朝历史记忆书写和传播重镇的黄溪史氏,不得不对祖先力量进行重新优化组合,以跻身享受优免的特权阶层行列。熟悉各种建文故事叙述体系的他们紧抓旌表建文忠臣这一重要文化资源,适时更改了祖先记忆。通过《致身录》的“精心”包装,将先祖“史彬”更名为“史仲彬”,其身份亦从一介粮长跃升为建文帝的亲重臣僚。

然而,既有的祖先记忆的彻底颠覆,并没有想象中顺利,主要是因为前人对作者履历早有不同程度的认知,这些预备知识成为后人用以辨伪的坚硬利器。江南有着深厚的文人传统,造伪要面对太多的前人刊刻“成果”,由于吴宽和史鉴文集中早有另一版本的史彬传记作参照,《致身录》所记从亡故事很快被揭穿,黄溪史氏也始终无法绕开史彬长年担任粮长的超稳定履历。

明清之交,出于王朝激励忠义的实际需要,在史册、史兆斗等数代族人的不懈努力下,专门投注于史仲彬忠贞节义形象的建构,史仲彬终于成为解决“庶族”地主家族发展困境以及扩展文化声势的筹码,以介乎朝臣和粮长之间的模糊身份,相继供奉于嘉兴府和苏州府的乡贤祠,为“忠臣后裔”们带来巨大的现实利益。反而是写下有碍史彬光辉形象传记的吴中文坛翘楚史鉴,被挡在乡贤祠门外。从这个意义上说,《致身录》绝不只是一部静态的文本,以它为依托所制造出来的各种副文本所焕发出来的巨大能量,已远远突破“是非真伪”的限定。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民俗研究》2021年第6期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。