点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

神话、宗教与人的境遇

——伊利亚德哲学人类学思想探微

黄增喜 郑明钧

原文刊载于《北方民族大学学报》2021年第4期

摘 要

伊利亚德认为,文明始于人类存在之定位及其存在模式的选择。神话是远古初民认识世界与自我、构建独特存在模式、开放自我存在之产物,具有超乎世俗历史的神圣性和真实性。神话既是形而上学的发端,也是人类宗教经验的起点,这尤体现于世界各民族有关“起源”与“堕落”的神话想象和叙述中。对伊利亚德哲学人类学思想的发掘,不仅能使我们更深入地理解伊利亚德的神话理论和宗教思想,亦有助于我们对神话、哲学与宗教的联系做出新的审视。

关键词

伊利亚德;人的境遇;神话;哲学人类学

一、存在—定位—神圣:

伊利亚德的哲学人类学进路

历史学家布克哈特(Jacob Burckhardt)将“世界的发现和人的发现”视为意大利文艺复兴的重大思想成果之一。从西方近代人性解放和思想启蒙的角度看,这一著名论断是激动人心的,但从人类种系发生或整个文明史的宏大视野来看,其人论中的傲慢与偏见却显而易见。1973年,诺贝尔生物或医学奖得主洛兰茨(Konrad Lorenz)有一提法,“有一种生物,它天生对探索周边环境有着强烈的好奇心,某一天,它突然对自己也产生了好奇,于是便逐渐成了人类” 。按此说法,人认识世界的过程也是形塑自我的过程,人在发现世界的同时发现了自我。人能从自然万物中脱离出来,成为真正意义上的人,不单在于他对周遭环境的好奇心,还在于其“世界意识”或“在世存在”感,亦即对宇宙秩序及人在其中地位和身份的构想:世界是什么,人是什么,人从哪里来,人在哪里,人应当如何存在,等等。此即人的定位问题。

定位既是人对自身“在世”境遇和角色的理解,也意味着存在模式(mode of being)的选择。定位一旦形成,便会深远地影响到特定文化特质的形塑,成为后来相应文化形态之最深沉基底,并不断融汇到后续文化的血液之中。不论该文化在后世发生怎样的演变,都很难摆脱其最初的基质。即便该文化在后续历史中不断地调整自身定位,原初的定位仍会通过既成文化经验去影响、铸塑新的定位。正是由于定位与文化的关系如此密切,现代哲人和艺术家对人类的定位问题表现出空前的关切。尤其是在当代世界生态危机不断蔓延的总体语境下,传统西方人论遭到前所未有的重审和批判。

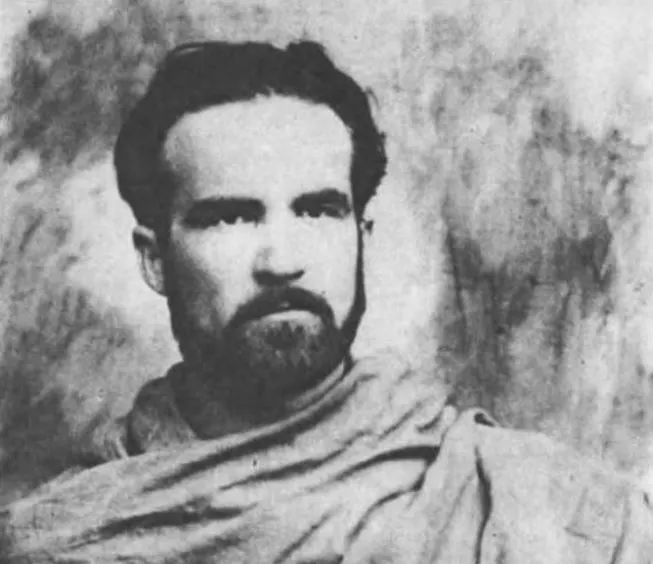

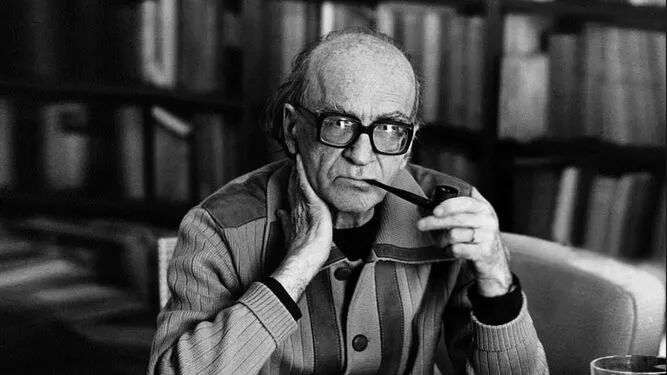

当代著名宗教史学家伊利亚德(Mircea Eliade)深受印度哲学、现代西方哲学人类学及存在主义的影响,对西方人论的演变历程给予了持久的关注和深入的思索。或可认为,对西方人论及相关问题的考察贯穿了伊利亚德的整个学术生涯,构成其宗教史叙述的基本底色。不了解这一背景,就很难确切把握其诸多核心术语,遑论其庞大的思想体系。遗憾的是,不少研究者似未充分认识到这一点,倒是激烈批判伊利亚德的宗教学者斯特伦斯基(Ivan Strenski)在论及其神话观时有所察觉:“就我对他的理解而言,伊利亚德认为神话具有如下特征和功能:(1)它们是关于起源、开端、创造的故事;(2)它们的功能在于通过叙述有关人类自身起源、开端或创造的神圣的外部事件,为人类提供存在论、本体论的定位;(3)它们源自人类渴望这种基本定位的经验 。满足这一渴望,就是要实现对历史当中之永恒的真正分有” 。虽然这一概括不无简化之嫌,但他对定位问题的强调,无疑抓住了伊利亚德神话与宗教理论中的一条重要线索。

《神圣与世俗》(The Sacred and the Profane)开篇即申明定位之于人之存在的至关重要性,“在定位之前,任何事物都无法开启 ,任何事情都无法开展——任何定位都意味着获得一个定点(fixed point)” 。《宗教理念史》(A History of Religious Ideas)也从人类的定位需求谈起:人类的直立姿势把空间组织到前人类所不具有的结构中,“‘被抛入’一个看似无限、未知、充满威胁的延展性空间”,成为人类的“初始经验”,而“在由迷失方向导致的眩晕中,人须臾不可存活”,由是,诸种定位方法被发展出来。缺乏定位或丧失定位的世界是不可理喻 、无从把握的,必然构成布鲁门伯格(Blumenberg)所说的对未知的“可能临近者”的生存焦虑 。唯有克服这一“初始经验”的危机,人才得以从自然的混沌中脱颖而出,走向文化创造。

与自然万物不同,人是一种需要“意义”或曰“存在之根据”的动物,这种意义唯有在人与世界的互动中、在世界的人化与人的世界化过程中才能被建构起来。“如果说世界是可以居住的,那它就必须首先被建立——没有任何世界能够从世俗空间的均质性、相对性的混沌中产生出来。”唯有在人的意识经验中被赋予有序的形式,宇宙才成为真正意义上的“世界”,否则它仍是混沌、荒谬、非存在的,而唯有在无形式的混沌被驱散的“世界”——属人的、可为人理解和把握的世界,“我们的世界”,人才能成为真正的“存在”(being)。总之,人之得以作为“人”而存在于世,必以对世界的实在性或真实性之确信为前提,以对存在于世之意义的确信为保障,而对存在之真实与意义的追问,势必将人引向终极的“神圣”。

很难想象如若没有对世间存在某种不可化约的实在的确信,人的大脑如何能运作;不可想象,若非为人类的本能与经验赋予意义,意识如何能出现。对实在和充满意义之世界的意识,密切关联于对神圣的发现。经由对神圣的经验,人类觉察到那些将自身揭示为真实、有力、丰富和充满意义的事物与那些缺乏此类特质的事物——亦即混乱无序、容易流逝的事物,偶然且无意识地出现又消失的事物——之间的区别。

在人与世界的互动、交融中,二者同时被“神圣”之源赋予“实在”和“意义”,世界成为人的世界,人亦成为存在于世的人。说到底,定位就是“让名称闯入无名的混沌”,克服无序和相对性的过程,为世界赋予实在或可理解之秩序的过程,也是人开始经验“神圣”、为自我存在寻找实在和意义的过程。这一过程是经由神话和宗教完成的。

二、起源神话:奠基性的历史

在伊利亚德看来,所有神话实际都是关乎事物起源的神话(origin myths),而全部起源神话最终可追溯到宇宙生成神话 (cosmogonic myths),并以后者为范本;在神话系统中,宇宙生成神话拥有绝对的优先性。究其根由,人与万物的存在均以世界之存在为前提,在人与万物现有历史开启之前,必先存在讲述世界之开端的奠基性历史。

神话叙述神圣的历史(sacred history);它讲述发生于远古时代、美好的“开端”时代的事件。换言之,神话讲述某一实在……如何经由超自然存在的行为而得以诞生。因此,神话往往是对 “创造”的解释:它讲述事物如何产生并开始存在。神话只讲述真实发生过、充分彰显自身的事件。……神话描述神圣(或超自然存在)以各种各样、时或是剧烈的方式对世界的突入。正是神圣的这一骤然突破,真正建立起世界,并使之成为今天的样子。此外,人类之所以像现在这样——必死、性别分化、文化性的存在,乃是超自然存在介入之结果。

对于受过科学革命洗礼的现代人来说,上述关于神话的定义无疑令人困惑。斯特伦斯基说:“什么样的学者会以一种完全信任的方式讨论创世论,仿佛它是真实的;讨论某些神话‘分有’了另一些神话;讨论‘诸神’,仿佛他们真的在‘彼时’(illud tempus)创造天地;讨论神话,仿佛它们真的在某些独立于历史之外的真实时刻兴起,并为其信徒提供了这样的时刻?”这种困惑自然与近世神话学的“非神话化”或“神话历史化”取向分不开。不过,伊利亚德从未想过以现代科学或历史学的立场去论断神话,而是力图站在信仰经验的角度,以现象学“悬置判断”的方式去观照神话,理解其之于初民的存在价值。就此而言,上述定义有几个引人注目的地方。

首先,世界的诞生不是盲目的自然演化,而是由超自然存在(神圣)的创造行为引发——创世乃是“神圣对尘世的突入”。在神圣突破宇宙层面的宏伟瞬间,自然万物被赋予形式、实在和秩序,形成世界。由此,宇宙不再显得荒诞、虚无,而是一个真实、可靠、可被理解的世界。世界的“被造性”确保了人与万物都不是无目的、无根据的存在。神话讲述万物如何诞生,就是解释它们并间接回答了“它们为何诞生”的问题,而“为何”又往往意味着“如何”。因此,每一种宇宙生成叙述背后都隐含着一种宇宙论,每一种宇宙论又体现着人对自己在宇宙中之位置和处境的理解,以及对自身存在模式的领悟。以《圣经》中的两重创世叙述为例:在第一叙述中,人拥有“神的形象”,被立为地球的管理者;而在第二叙述中,人源于尘土,被命为伊甸园的耕耘者和看护者。该差异表明,希伯来文化内部在宇宙秩序、人与自然之关系上存在两种冲突性的认识。又如,在阿卡德创世史诗中,马尔杜克(Marduk)先以恶魔提阿马特(Tiamat)的遗骸创造世界,又用恶魔金谷 (Kingu)的血液创造人类,以便服务诸神。总体上,它传达了一种较为悲观的宇宙论与人观。虽然存在种种差异,但宇宙生成神话无一例外地为初民理解自我的存在境遇和存在模式提供了基本前提。

其次,神话是一种“神圣历史”或“神圣叙述”。邓迪斯(Alan Dundes)说:“神话是这样一种历史,人们讲述它,是为了让自己在面对自己和世界时可以找到方向。”历史作为一种记忆,是个体或民族建构身份认同的基础;失去记忆的个体或民族将会迷失身份,活在虚幻中。唯有拥有过去的个体或民族,才能拥有现在,以及对未来的想象。现代民族国家之所以重视历书写,概因于此。神话作为集体性的文化记忆,实际上就是要在宇宙时空中寻找人的位置,建构人的身份,获取存在的方向。20世纪,不少神话学家都认同神话为“神圣历史”的说法,但在“神话何以神圣”的问题上却莫衷一是。从伊利亚德的视角来看,神话之所以神圣,不单因为它是关乎诸神造工的叙述,还在于经由神话的宇宙图式,人得以认识并理解世界、自然和自我,突破虚幻的梦魇与混沌的走兽,成为真正意义上的创造的人。神话是人类最初的文化本体根基,规划着人之为人所不可或缺的终极底线,它不能不神圣。它虽也是一种历史,却远非现代年代学意义上的历史,而是独立于世俗历史之外的绝对开端的“元历史”。故阿斯曼(Jan Assmann)云:“历史在诸神那里才开始变得有趣,但历史也是在这里立刻打住,不再是我们所说的历史,而变成了神话。神的时代是重大事件、突变和变迁的时代,我们所知的已有12000年历史的世界,是从那个时代蜕变而来的。”

再次,与“神圣性”问题相关,伊利亚德把神话界定为“真实发生过”的事件。这恐怕是斯特伦斯基等学者最难以接受的。事实上,在原始社会,神话的确被当作“真实的故事”,以与寓言、传说、民间故事等“虚假故事”区别开来,二者在该民族社会生活中发挥的作用是截然不同的。从现代科学看,神话对宇宙、人类及万物之由来的解释是幻想式的,但就其之于人类文化的奠基性价值而言,它是绝对真实的,只不过它所传达的不是客观的真实,而是主观的真实、存在的真实。“神话被认为是一种神圣的故事,因而是一种‘真实的历史’,因为它往往关乎实在。创世神话‘真实’,因为世界之存在就在为其作证;有关死亡之起源的神话同样真实,因为人的必死性证实了它。”初民相信神话,是因为他们不得不相信神话,没有神话的依托,人类的诸般境遇就无可理喻。亦如阿斯曼所言:“过去,如果被固定和内化成起到奠基作用的历史,那就变成了神话,这一点与它的虚构性或真实性毫无关系。”

受实证主义的影响,近世史学喜好将神话视为世俗历史之一部分,并试图依据考古学的证据去检验其真伪,殊不知神话不仅不必接受世俗历史的检验,反倒是世俗历史被理解的前提,影响着世俗历史的定位和走向。“神话是真实的,它不能不是真实的,因为它是部落生活的‘宪章’,是世界的基础;没有了神话,部落生活和世界就不能延续下去。”唯有信赖神话的真实,才可能拥有世界的真实、人的真实,以及存在的凭靠。

三、“堕落”神话:人类境遇的本体性

如前所述,人之能脱离自然,成为真正意义上的人,在于人对自身在宇宙中的位置及处境形成意识。但悖谬的是,就在该意识呈现之际,人发现自己已是一种“被定位”(be situated)、“被绑缚”(be bound)的存在,“此时此地”、必死的存在,与万物并无分别。这构成人的首要现实。

虽然人们通常把空间和时间视为人类意识机制中的两种先验形式,但这是错觉。事实上,在人的生命体验中,时间总是穿越着空间的时间,空间总是浸没于时间的空间,无所谓纯粹的“此时”,也无所谓纯粹的“此地”,唯有“此时此地”。不论居于何种年纪,身处什么地方,人注定都是“此时此地”的存在。帕斯卡尔(Blaise Pascal)对此形象地描绘道:“让我们想象有一大群人披枷带锁,都被判了死刑,它们之中天天有一些人在其余人的眼前被处决,那些活下来的人就在他们同伴的境况里看到了自身的境况,它们充满悲痛而又毫无希望地面面相觑,都在等待着轮到自己。这就是人类境况的缩影。”此种虚无或荒谬的现实处境对任何时代、任何地域的人都同样真实。伊利亚德坚决反对以进化论的方式审视人类境况及精神。在他看来,人遭遇存在的根本危机,这与生物学或社会学上的进化论毫不相干。

人类进化的观点如今很流行,但宗教史家却通常需要从人类意识非进化的角度来进行研究。当一个人意识到自己的存在模式时,他就与所谓的原始人和现代哲学家存在某些共同之处。我们从人类学家的通信和著作得知,哲学家所说的“恐惧”(angst)、焦虑和死亡,也同为原始人所经验着。我的意思是,那些重大的人类境遇在任何时代都是一样的。我认为它是一种普遍的东西。

言下之意,初民并非黑格尔所言, “淹埋在自然中”,他们同样对人类永恒的存在境遇形成了观照,神话其实包孕着后世哲学家以概念、逻辑等进行系统化的形而上学,且其深刻性并不亚于后世哲学。有关“堕落”(Fall)的神话想象尤具代表性。

“堕落”神话是一种特殊的起源神话,是世界上流传最广的神话类型之一。此类神话往往预设了一个遥远的“黄金时代”,或澳大利亚神话所谓的“梦幻时代”。人原本生活于该时代,享受着初始之完美,后因种种缘由,“黄金时代”失落,宇宙持续衰退,人类的生存境遇和道德状态每况愈下。《工作与时日 神谱》和《圣经·创世记》是这一神话图景的典范表达。

在赫西俄德(Hesiod)的传述中,“人类各部落原本生活在没有罪恶、没有劳累、没有疾病的大地上”。普罗米修斯同情人类,从宙斯处盗得火种,又在献祭中欺骗宙斯,偏袒人类。宙斯为行报复,命赫淮斯托斯“把土与水掺和起来,在里面加进人类的语言和力气”,造出温柔可爱的少女潘多拉,赋予她“谎言、能说会道以及一颗狡黠的心灵”和“成篇的语言”,将其作为礼物送给人间。此后,“不幸遍布大地,覆盖海洋”。借此神话,赫西俄德进一步传述了一种逐级衰退的历史观:最早的人类是黄金种族,与诸神拥有相同的起源。“人们像神灵那样生活着,没有内心的悲伤,没有劳苦和忧愁。他们不会可怜地衰老,手脚永远一样有劲;除了远离所有的不幸,他们还享受筵宴的快乐。”随后,“黄金时代”逝去,人类逐次经历白银时代、青铜时代、英雄时代,步入黑铁时代,“人们白天没完没了地劳累烦恼,夜晚不断地死去。诸神加给了他们严重的麻烦。……人类将陷入深重的悲哀之中,面对罪恶而无处求助”。人与神、人与人、人与自然之关系的巨变,表征着人类处境的恶化。

《圣经·创世记》第一创世叙事讲述天地万物之由来,相当于伊利亚德所说的神圣突破混沌、建立世界秩序的过程;第二创世叙事主要关注人类境遇及其角色的剧变。第一叙事多次以“神看着是好的”、第二叙事以“伊甸园”的意象及亚当与动物的亲密关系,隐喻了赫西俄德笔下的“黄金时代”,即人类初始之完美。亚当、夏娃的“犯罪”不仅使人神关系破裂,人与人的关系恶化,也使人与自然的关系、人的境遇发生了根本性的变化,“地必为你的缘故受诅咒;你必终身劳苦,才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来,你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口,直到你归了土。你本是尘土,仍要归于尘土”。自此,人类错失永生,年寿渐短,不得不承受凡俗生命的诸般苦痛。

有关“黄金时代”、原始乐园及人类“堕落”的想象遍见于各大洲神话。它们因文化、地域和时代之不同而在具体内容、表现形态上存在差异,但在对人类初始之完美的想象上总不脱如下几个标志:人的永生、自发和自由;人可轻易抵达天界,面见诸神;人与动物友好相处,且能通晓它们的语言。由于某一原始事件(诸神的报复、人类祖先的愚蠢选择、仪式上的过失等),人类的处境发生了本体性突变:一是诸神远遁,天地相绝,只有萨满、巫师等特别之人能以精神的方式抵达天界,恢复与诸神的交流;二是人需要征服自然,辛苦劳作谋生,与自然形成某种对立;三是人不复为自由自在的完满存在,肉体与精神发生分离:作为肉体性存在,人堕入时间和历史当中,成为必死的存在;作为精神性存在,人获得其他存在物所不具有的创造性和自由,却也因此不得不面对思考死亡的痛苦。

虽然“堕落”一语借自基督教,但它并不必然代表该词在基督教语境中的道德、伦理或神学涵义。从哲学人类学的角度看,所谓“堕落”,实为人之自我意识的觉醒,它将人从混沌、无邪的自然状态带出来,投入到对自我存在状态的悲剧性观照中。赫西俄德特别强调“语言”和“狡黠的心灵”的重要角色,概因二者表征着人类理性的觉醒。同理,亚当的堕落可理解为人吃了智慧果之后获得理性认知的能力,失却了原初的天真无邪。因而,相较于自然,“堕落”恰恰是人之成为人的起点,“堕落”的存在恰恰构成人的本体境遇。

“黄金时代”是伴随人的自我意识觉醒而走向终结的,它标志着世俗历史的开启;“堕落”是人类思想与文明的起点。老亨利·詹姆斯(Henry James)说:“夏娃给予亚当的首次、也是最大的帮助,就是把他扔出了伊甸园。”从“堕落”之于人的解放意味来说,此论无疑是正确的。伊利亚德也据此认为:“在失乐园后,人开始成为他自己;即是说,开始解放出来,面向文化开放,不断走向完美;他为存在、为周围的生命万物赋予意义和价值。”但人之为人的代价是高昂的:人注定一边享受做人的独有欢欣,一边承受伴随“堕落”而至的重重痛苦;一面眷注于短暂生命的欢愉,另一面又不得不经受与完美乐园相分离的绵绵伤悲。这是对人在宇宙中的根本位置和存在境遇的至深领悟。与后世形而上学相比,这种领悟在深刻性和严肃性上毫不逊色。

四、从神话到宗教:人类境遇的开放性

然而,对人类本体境遇的领悟并非神话哲学的全部。舍勒(Marx Scheler)说:“与动物相比,人是一个‘能说非也者’,是‘生命的苦行者’,是永远在反对一切单纯现实的抗议者。”在人从世界转向自身时,“他仿佛看到了无(Nichts)。在这一眼中,他似乎发现了‘绝对的无’的可能性”,但这一发现会驱使人继续发问:“为什么存在着一个世界?‘我’到底为什么及怎样存在?”而这必然导向对某个“通过自身存在的存在”、“披上五颜六色、色彩纷呈的外衣”的“神圣”的体认,导向存在的开放。

说到底,人不是自足、自证的存在,他总要到自身存在以外——超越的存在,去寻找凭据。“不面向超越开放的生活是不可能的;换言之,人不能生活在混沌中。一旦与超越的联系丧失,就不再可能存在于世界中。”就此而论,初民在编述奇奇怪怪的神话时,就不单是对自身处境表示认可,同时也在对“单纯”的现实处境言说“非也”。神话定位的过程,恰恰也是人把世界经验为超越的“神圣”、为存在“编织意义之网”的过程,从而也是抵抗虚无、超越无根据之存在的过程。在此意义上,神话为人的初始存在开启了一扇窗口。

神话是唤醒并保持人对另一彼岸世界的意识的最普遍、最有效的方式,不论该世界是神祇世界还是祖先的世界。这“另一世界”代表着某个超人类的、“超越的”层面,绝对实在的层面。对神圣的经验——即与超人类实在的相遇——使人意识到某些实在存在着,因此,有一些绝对的价值能够引导人,能够为人的存在赋予意义。

经由神话的指引,初民领会到现实空间不是独一的空间,流俗的时间也不是独一的时间,除现实世界之外,存在着另一个由神圣空间和神圣时间构成的世界。对神圣的经验使初民觉察到,人在宇宙间不是孤零零的封闭性存在;相反,他在空间上可以面向整个宇宙开放,在时间上可以面向神圣历史开放。经由此种开放,他将自己与绝对、超越、永恒的“另一世界”相联结,走出纯粹的“被抛” 状态,构筑起独特的存在模式:“双重层面”(twofold plane)的生活 ——“作为人类的存在而存在,与此同时,又分享着超人类的生命,即宇宙或诸神的生命”。人一方面承认自己是受限于“此时此地”、必死的生物性存在,另一方面又知道这绝非生命的全部,人可以通过精神的方式超越“此时此地”的局限,获得另一种自由的、神圣的文化性存在,或曰宗教性的存在。

在此意义上,神话表征着人与神圣的首次相遇,也是必然的相遇。神话既为形而上学的发端,亦是人类宗教生活的开始。舍勒认为人类的宗教意识与自我意识、世界意识同时萌生,宗教脱胎于神话。卡西尔(Ernst Cassirer)认为神话从一开始就是潜在的宗教。贝塔左尼则断定“神话已经就是宗教了”。伊利亚德与上述诸人一脉相承,认为“‘神圣’是意识结构中的一个要素,而不是意识历史中的一个阶段”,“做人……就意味着成为宗教性的”,“在最古老的文化那里,‘作为人类而生活’本身就是一种宗教行为”。人类所固有的宗教性于此得到申发。

老亨利·詹姆斯把“堕落”视为人之为人的起点,额手相庆。伊利亚德则把“堕落”神话当作透视宗教起源及本质的窗口:“宗教实际上是‘堕落’、‘遗忘’、初始完美之丧失的结果。在乐园里,亚当既不知道什么宗教经验,也不知道神学,即上帝的教义‘。犯罪’之前,没有宗教。”虽然“堕落”“乐园”等术语借自基督教,但对伊利亚德而言,它是所有人在意识到自身在宇宙中的境遇时所共有的存在体验。

对人在宇宙中之位置的意识,衍生出他的戏剧和形而上学。因为该意识在某种意义上是一种“堕落”。人觉得自己从某种事物中“分离”(separated)出来;这是持续不断的忧伤、恐惧和绝望的根源。他感觉到脆弱和孤单。反之,“某种事物”,不论你称其为什么,却是强大而整全的(strong and total)(更确切地说,是“整全化的”(totalized),因为它包括一切非人类的事物,一切与之不同的事物)。他把权能(神灵)直觉为一个整体,一个密不透气、完美、自足的巨大统一体。自人意识到自己在宇宙中的位置起,他所想象为内在一致的一切,他自觉去从事的一切,都趋向唯一的目的:消除“分离”,重建远古的统一,重新把自己整合进“万有”(all)之中……每一种宗教行为(仪式、敬拜、礼拜等等),不论多么的“原始”,都是在尝试去重建宇宙的统一性,去重新整合人。

“堕落”与“分离”的经验是人类最为沉痛、最为深刻的文化记忆,是永远陈列于人类灵魂之上、难以愈合的伤口。就此而言,整个人类文化史、精神史上总是弥漫着一股挥之不去的“乐园的乡愁”(nostalgia for paradise),“渴望永远、毫不费力地居于世界、实在、神圣的中心,简言之,经由自然的方式,超越人类处境,重新获得神圣的状态:基督徒或许会称之为堕落前的状态” 。这是关乎人类存在之本质和意义的乡愁,一种本体性的乡愁(ontological nostalgia)。它不可能通过世俗的方式得到根本消除,而只能经由宗教或其他精神手段、保持存在的开放,从而得到象征性的疏解。故此,正是“堕落”式的觉醒或觉醒式的“堕落”,使人生而具有复归完美初始的本能渴望,从而衍生出各式各样的宗教仪式。

伊利亚德在宗教史研究上可谓著作等身,但就宗教的本质问题,包括以“宗教的本质”(The Nature of Religion)为副标题的《神圣与世俗》,似从未给予正面回答。但在前述几段关键引文中,可能包含了部分答案:根本而言,宗教体现了人复归神圣、分有神圣,克服存在之分离性、虚幻性、不完满性,重建整全存在、恢复人与自然尚未分离的宇宙一体性,从而为存在赋予绝对意义的根本渴望。这样的渴望甚至不必表现为明确的宗教行为,而可以在任何的日常行为(如阅读、看电影、听音乐,乃至专心演算习题等)中表露出来,因为它是“对某些完全异于当下之瞬间的渴望;对某些实际不可获得或无可挽回的遗失的渴望,对‘乐园’本身的渴望”。与“堕落”一致,这种渴望构成人之存在状态的必然部分。原始乐园自然是不可能回归的,但有关完美初始的稀微意象却注定伴随人对于“堕落”之根本境遇的意识而永恒地萦绕在其一切文化创造活动中。

五、结 语

在伊利亚德看来,宗教总是以一定的神话想象为支撑,神话则往往具有一定的宗教性,宗教和神话是两个不可分离的范畴。不论神话还是宗教,均与人的自我认识、自我定位及存在模式的选择休戚相关。如果说神话反映人对自身在宇宙中之根本境遇的认识和觉解,那么,宗教则体现着人超越这一根本境遇的渴望和努力。就此而言,催生并维系神话与宗教之持久活力的,其实是一种培育了西方人文传统的哲学人类学,说到底是一种原始深刻的生命焦灼。不论伊利亚德就神话和宗教建构起什么样的理论体系和研究范式,其根底从未离开过这一思想传统。得益于现代全球化进程和人类学发现,伊利亚德认识到,人对自我身份的焦虑、对生命意义的追寻乃是与生俱来、亘古未变的,与文明的发展、种族的差异、教化的高低等均无必然关联。恰恰是这一点,使伊利亚德的宗教—神话研究视域超越了传统西方思想中常见的“文化地方主义”(cultural provincialism)或“西方中心论”,并使其理论对考察古往今来的神话、宗教、文化现象更具普适性。

自20世纪八九十年代以来,伊利亚德的大量宗教史代表作被陆续译介到国内,对中国的神话学、民俗学、民间文学、艺术史等众多人文学领域产生了重要影响。可以预期,随着近年来《萨满教:古老的入迷术》(Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy)、《熔炉与坩埚:炼金术的起源和结构》(The Forge and the Crucible: The Origins and Structures of Alchemy)等专题性研究著作的引入,伊利亚德的理论和研究范式定能进一步为国内相关研究领域开启新的视界。不过,目前国内学界对于伊利亚德的研究尚处于起步阶段,学者对其理论的理解和运用亦常流于零散、琐碎,甚至不乏曲解。本文尝试以伊利亚德宗教—神话理论中蕴含的哲学人类学思想为切入点,对其思想体系的内在脉络进行了梳理和勾勒,希望能对推进国内伊利亚德理论研究、发掘其跨学科应用价值有所裨益。

(注释从略 详见原刊)

文章来源:《北方民族大学学报》2021年第4期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛