点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

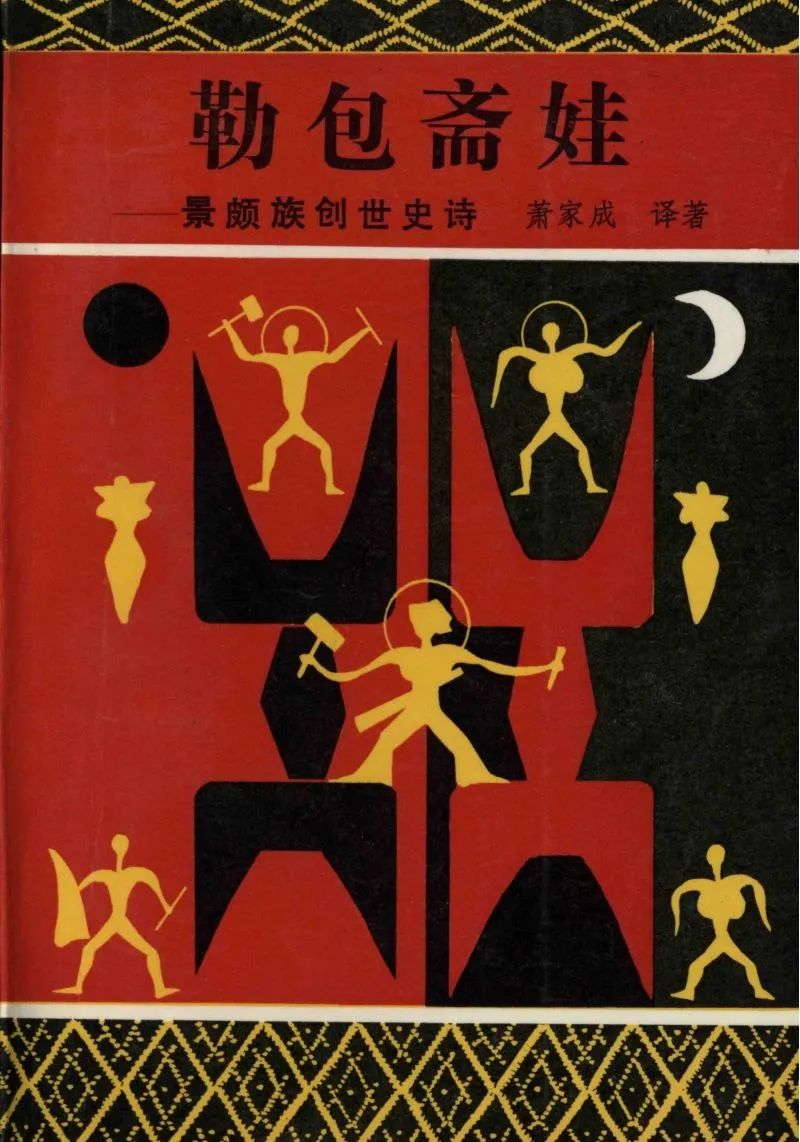

景颇族史诗《勒包斋娃》的文化与地理空间

罗瑛

原文刊载于《民族文学研究》2021年第5期

摘要

景颇族史诗《勒包斋娃》的诗学系统具有丰富的阐释可能。《勒包斋娃》所构建的象征隐喻世界和意象体系,展现了丰富的空间层次——认知空间、社会实践空间和人地同构的地理空间。在认知空间中,景颇族先民运用了心物不分、天人合一的原始-神话思维,反映其对世界、人类、诸神、万物生成原因和演变规律的感知演绎。在社会实践空间中,讲述范畴从神圣对象转向世俗对象,非神话的现实因素更多地在文本中流动,增加了从日常生活中取得知识技能的种种实践经验。人地同构的地理空间则呈现了景颇族先民依存、眷恋的故土与家乡,抒发了族群持久深沉的地方认同,栖居之地被描绘成和谐温暖的物质与精神家园。

关键词

《勒包斋娃》;文化地理;空间认同

景颇族史诗《勒包斋娃》在历史上以口头文学的形式得到传承,属于全韵体诗歌。目前较为通行的两个文本是萧家成译著《勒包斋娃——景颇族创世史诗》和李向前搜集整理的《目瑙斋瓦》。本文主要依据萧家成版,以李向前版作为补充。萧家成版分293个小节,共有一万余行,十余万字。在景颇族文字尚未普及之前的漫长历史时期,该史诗只有景颇族知识创作与传承群体——董萨才能吟唱和口述,因其在景颇族最高等级的祭祀木代天神“目瑙”仪式上才能吟唱,又叫《目瑙斋瓦》。景颇族史诗《勒包斋娃》是民间文学的综合形式,也是景颇族的历史文献,它讲述了天地、自然万物、人、神、鬼的起源和演化过程,记载了景颇族社会生产生活、风俗习惯和宗教信仰等的文化渊源,并呈现了景颇族先民的历史文化记忆,诗意地描述了他们生产、生活的地理空间。

一、文化地理及空间批评

文化地理是20世纪后期西方文论中的一个理论视角,主要探讨的是文化和地理之间的相互作用,与文学批评的“空间转向”密切相关。作为一种理论基础的文化地理起源于“地理学”(Geography),在希腊语中的意思是“大地描述”。在20世纪50—60年代经过地理学者卡尔·索尔(Carl Sauer)阐释之后,文化地理开启了对人类文化多样性的研究,关注文化通过时间作用于地理景观,并形成多种形式(人群居住、信仰、传统、实践和技术等)的文化景观。21世纪以来的新文化地理学则主要聚焦于差异的文化(意义、权力和抵抗)、诗学和表征的政治。尽管文化地理的研究话题和方向具有多样性,能够给不同学科的研究群体带来新的视野,也能对多样化生存体验进行研究,但还是很难脱离地理学的主要范畴。国内大部分学者关于文化地理的讨论,多集中在自然、地方、空间、景观,聚焦于文化区、文化传播与文化整合,民族文化地理,文化景观与文化经济,地方和基于地方的政治等方面。简言之,文化地理是一个比较前沿的学术话题,相关研究企图突破既有的方法论,以期为跨学科的多样性研究做出努力。

本文所借用的文化地理概念与上述内容有区别也有联系。区别在于,本文不讨论作为现实存在的文化形式和物理存在的地理空间,而是讨论文学文本中的文化地理空间。联系之处在于,文化地理视野下,文学是关于族群地方经验的文本,文学不仅塑造了地方,也塑造了该地方人群的“精神”即族群性。文学表述的是地方意识,文学文本中充满了“主观”的地区经验和人们对地区的理解。文学文本所构建的文化框架及具体文化事项,不仅阐释了特定族群对自身生活环境的理解,也通过文化表征塑造了族群的习俗规范和价值观念,对强化族群历史记忆和维系族群传统有十分重要的作用。民族史诗正是表述族群的历史生活经验、族群生存的地方空间阐释之文学文本。换言之,民族史诗是关于某些地方和特定族群叙事的文本,既揭示了该族群在远古时期的文化框架和文化层级,又详略有序地展示了族群所在的地理空间结构。它是一个充满象征和隐喻的诗学符号系统,也是由理性与非理性的认知交织而成的文本。

从人类学角度看,文化拥有以下特点:第一,文化是从不同人群的生活方式中抽绎的符号表征体系,能影响到一个人或一个群体行为;第二,它作为一类思想观念或行为模式把一个群体紧密地联系起来,赋予群体以价值感和归属感;第三,它是族群生活习俗中那些赋予事物以象征性质、或不属于物质形态但又不能剥离族群生活经验的形式。文化之所以与地理结合而使两者焕发新的魅力,在于文化地理中的各种文化倾向能和谐共存。除了作为符号系统之外,文化还是集合效应,是中介体验,也是生活法则。景颇族史诗《勒包斋娃》中的文化,既包括创世、万物诞生、人鬼神共生、英雄崇拜、民族起源、信仰观念等作为抽象宇宙观和世界观的认知空间,也包括族群文化由简至繁渐次产生的历程,从取火、找水、打刀、请稻谷,到学会纺织、装饰、吹打乐器、创设婚姻制度和仪式等,都是景颇族对世界万物的理解和在地方空间中的社会实践展现。

当代空间批评通常被认为始于列斐伏尔(Henri Lefebvre)在1974年出版的《空间的生产》中所阐述的思想,列斐伏尔在此书中提出了空间的“三要素”:一是空间实践;二是空间的表征(关于空间的话语分析机制);三是具象的空间(存活于空间联结、意象和象征中的符号空间)。随着空间思想对当代文学理论和文化研究的影响日渐深入,关于空间和空间性的研究愈益进入文学和文化研究领域。冯雷将空间分为三种:生物空间是指人类作为一个物种所具有的空间形式;社会空间是指人类社会中发生的空间关系;文化空间包括象征空间和抽象空间,象征空间的首要作用是“认同”,即建立起符号与所指的联系。

空间理论不断被文化学、地理学学者阐释并拓展,直到当代美国学者菲利普·韦格纳提出“空间批评”的概念。空间批评反拨了以“时间性”为主导的学术话语,与文学理论进一步融合,遂生成了文学空间的向度。文学空间由创作者营建,充满想象和情感,是控制着语言、话语、文本、情节叙事和逻辑的主观空间;同时这个空间又是客观世界的镜子,拥有时间的维度,也有心理、人格、认知、情感、精神和生活意义等表征,是一个由现实映照所构想的艺术乌托邦。文学文本一方面再现世界中的空间(地理、场景、地点),另一方面又是一个可延伸的语言文字空间,创造了地方及地方的社会意义,阐释了包括各种地区经验与自我认同在内的社会价值和意识形态。景颇族史诗《勒包斋娃》作为一个文学文本,本文将对其进行文化地理视角下的空间研究,借鉴表象、符号和象征空间的概念,将景颇族史诗中的诗学空间分为认知空间、社会实践空间和地理空间。

二、认知空间:文化的结构历程

认知空间主要以景颇族先民心物不分、天人合一的原始—神话思维形式为载体,根据他们直接的感知,把握和阐释宇宙万物,并用超自然、超现实的情态讲述这种认知秩序。这样的感知印象使景颇族先民在观察现实世界时,通过联想幻化出一个充满超自然力量的世界。这个诗意饱满的小宇宙系统让人浮想联翩,是通过想象结合现实世界的艺术性投射。这方面的认知内容主要针对神圣事物,如宇宙、天地、万物形态,诸神产生及其生活,超人性质的英雄等。“神话并不是一种单纯想象的虚构物,一些或有趣或荒谬的故事。神话本身构成一种独立的实体性文化。”

景颇族史诗《勒包斋娃》的讲述顺序如下:混沌——白昼神和黑夜神繁衍空间——造物神完善史前空间——开天辟地——诸天神诞生——诸地神诞生——知识、记忆和财富等概念神诞生——鬼、动物、植物等万物诞生——人类起源——七条江的生存空间——治理天地的英雄出现——美化天地——英雄致富——英雄的婚恋与家庭——洪水滔天——兄妹再殖人类——族群首领产生——生产生活条件改善(盖房、取火、取水、打长刀、储水、制锅、请稻谷)——民众开启婚恋生活——原生宗教信仰——生活技能发展(祭祀、纺织、装饰、编织、吹打乐器等)——男权社会奠定——目瑙的起源(全族仪式)。在李向前搜集整理的文本中,从天地的形成到英雄宁贯杜娶亲都属于景颇族先民认知空间的构建,此后的叙述单元则相对简略,其中与生产生活及文化创造相关的部分,都被归纳为“大地上的生活”,这属于下文将论述的社会实践类空间营建。

在创世、人神起源和英雄诞生过程中,史诗充满了象征和隐喻,讲述的张力在于立体地展示了景颇族对世界本源的解释,以及先民适应自然并逐步发展的整个历程。“这些创世事件又隐含着初民对世界、人类和万物的生成原因和演变规律的看法。初民的思维描述了这些虚构的和形象化的成因与规律(即深层秩序),把现实世界及其可观察感知的表层秩序解释得头头是道。不难看出,有象有秩的主体性结构,同样有象有序的客体性结构,在创世神话与神话思维中真正做到了珠联璧合。”在整个文本中,除了韵体诗形式的规律性节奏和事件之间不一定有联结外,大部分事件既有时间的脉络,也有空间的层层延展,更多是时空的共存和并置。在探讨了宇宙、世界和人类起源这一系列哲学问题之后,史诗描绘了一幅鲜活的景颇族先民生活图景。“在神话思想中,空间和时间从未被看作是纯粹的或空洞的形式,而是被看作统治万物的巨大神秘力量;它们不仅控制和规定了我们凡人的生活,而且还控制和规定了诸神的生活。”人、神、鬼共生,万物有灵等信仰形态已被囊括在诸鬼神和英雄的生活世界当中。史诗里的各类事件和场景,揭示了景颇族的文化结构:宇宙秩序、世界意象、神和英雄的表征、物的创造、信仰与生活观念、生存技能发展等。史诗从宇宙初始状态讲起:

从前,年代遥远,

没有日和月,不分地和天。

混混沌沌,万物都不显,

是洪荒的岁月,只有精灵在四处流连。

之后出现云团神和雾露神,这两种物质为创世最初的形态,两者一阴一阳,开始繁衍创世所需之物。云团神和雾露神生下了白昼神和黑夜神,白昼神和黑夜神又生下一些物理事物神(山和草场)、动植物神和概念鬼神(口舌鬼、灾难鬼、复仇鬼等)。最重要的是,白昼神和黑夜神生下了创世夫妻神彭干吉嫩和木占威纯,这对创世夫妻神经过四次返老还童、五次创世,分别繁衍了天地、诸天神、十一种木代神、知识、技艺、财富和人类(八兄弟)。人类八个兄弟中,最小的老八就是景颇族氏族首领宁贯杜,这便是传说中景颇族社会山官政治制度实行“幼子继承制”的历史文化源头。创世神几次创世时,还和各种概念神并列造物,最终,从宏观的天地宇宙、日月星辰、风雨雷电、山川河流,到微观的虫鱼鸟兽、一花一叶和一沙一石,都创造完备。这个过程无疑是神奇壮丽的,被认知空间所形塑的自然,美好得让人惊叹。那么,自然又如何“是其所是”的呢?史诗中充满诗情画意的表述和精致的奇思妙想。如“鸟儿们织天绣地”其中的一节:

山雀们飞到了坎底山,坝鸟们飞到了开蒙坝,

要把野天编织得更漂亮,要把野地刺绣得更美丽。

不停地编织野天,努力地刺绣野地。

这面和东山岭连起,那面和西山岗接起;

从东到西一片一片,从南到北仔仔细细。

野天更明亮,野地更绚丽;

野天下财富更发达,野地上生命更安逸。

史诗展示了文化层级从创世开始逐步递进的过程。史诗的深层结构包括:首先,从哲学和科学的角度追问“我是谁?”“我从哪里来?”并在认知空间中为人的到来备好万事万物,作了大量铺垫;其次,对事物形成的奥秘和人类发展规律进行不懈探索和追问,包括人如何与万物相处,人如何生存和繁衍后代;再次,探讨人类产生后为何分化,如何形成我群和他群,群体中何种因素使之与其他群体既有联系又有区别;最后,本群体按一定的模式延续下去,还需承载何种符号和象征系统。

史诗里人和神的诞生也是神圣语境表达的一部分,尤其是对超人英雄的歌颂。宁贯杜平天整地、开疆拓土,揭示了景颇族早期父系社会制度的产生过程。英雄诞生之前,在诸神和鬼的庇护下,人和万事万物具有同一性,所有的生命形态都有亲缘关系。比如,宁贯杜和天神木代是兄弟,他便不能娶天神的女儿。先民逐渐获得主体性感知,认识到宇宙天地仅仅是人类活动的舞台背景。人在自然界中主体性的确立,显示了早期人们在不可支配的大自然中,想象能战胜自然苦难、拥有强大力量的人神结合体,这是对蓬勃生长的生命力量之肯定,英雄人物因此出现。对强大生命力的讴歌和赞颂,是史诗中情感最强烈和最热情洋溢的部分。

景颇族史诗《勒包斋娃》中,人和神的起源具有相似的逻辑,二者都是由创世祖彭干吉嫩和木占威纯反复获得生育力后所诞育。创世祖生了七个天神(李向前版本为八个)、八个人类始祖,其中第八个宁贯杜为公众首领之祖,另外七个兄弟成为宁贯杜治理天地的帮手。史诗中说:“宁贯杜生下来,体重如山,竹笆地板被压穿,横木也几乎被压断。”并用了一系列隐含权力表述的动词和象征意象,彰显景颇族英雄始祖的本领和地位:攀登中央大山、坐镇铁交椅、召集开天的勇士、号令辟地的英雄、号令开天的工具、调遣辟地的武器……之后宁贯杜建立了治理天地的丰功伟绩。萧家成指出,《勒包斋娃》的整个内容都贯穿了父系制的原则,即使是在描写宇宙形成的过程中;宁贯杜俨然是一个父系氏族公社或父系家长制大家庭公社的首领式部落神。他的功绩包括创世、治理天地、美化天地、管理人间生活和保护人们。景颇族社会政治制度和家庭制度的源头,在史诗里获得象征和隐喻式的表述。

三、社会实践空间:日常生活记忆呈现

“知识在本质上是一种具体的社会问题及利益的集合效果,这些问题及利益内含于占优势的生产方式,所以也有非常特定的历史特性与形式。”同时,“知识能够横跨不同的生产方式及社会构造而大量传递,这是人类专心于特殊的知识的培育与发展的重要因素”。不断进行社会实践是人类生存的本质要求,实践积累获得的便是逐渐增长和更迭的知识技能,人类在技术方面通常较少走弯路,这得益于前人的探索和传授。史诗中景颇族先民各类日常生活技能和知识的获得,一方面是他们适应自然的结果,另一方面是他们为追求越来越好的生活,主观意志上不懈努力和奋斗的成果。神话中还布满种种幻象,都涉及景颇族先民的生活创造。“神话中虚幻的形象,是周围世界实在面貌之广泛的反映。在这种借助于神话的反映中,甚至呈现特殊的‘丰实’,因为任何稍具重要性的、自然的和社会的实在者无不植根于神话,在神话中寻得其初源、阐释和认可。”

萧家成版史诗文本第二十二章“盖房起源”,将神话叙事从神圣语境转向世俗语境。在此章之前,史诗讲述的是天地诸神、英雄事迹、洪水神话、人类再生和氏族首领的根谱和故事;此章开始是对社会日常生活诸方面的叙述,从天地、神、超自然世界,到现实生活中的吃、穿、住、行,即从认知空间转向社会实践空间。史诗中的景颇族社会实践所获得的知识技能,使其文化呈阶梯式积累,且具有自身的规律。神话史诗的模型以景颇早期社会为参照,景颇族的文化创造也许是从居住开始。居住是人类与所在自然地景的互动,在景颇族先民的经验中,环境是最好的导师和朋友,他们向麻雀、燕子、竹鼠、鲤鱼、水牛等各种常见动物学习造房子的经验和知识。

史诗承载了景颇族先民的日常生活记忆,他们经历了世俗生活的各个阶段:解决居住问题,取火找水,寻找粮食(请稻谷神话),创造生产生活物品(打刀、捏罐、制锅等),学习和提高生活知识技能,享受精神生活(娱乐和节庆仪式)。在社会实践空间中,对神圣对象(诸神和英雄)的讲述逐渐淡化,这体现了景颇族社会生产力的进一步发展。换言之,“人类终于不断地正确认识并掌握了一些事物,把一些原来想象的成分从原来的系统中排除出去,使非神话的现实因素更多地纳入到系统中来。逐渐增多了包括从经验中取得的科学知识在内的种种新认识”,此时“神话和传说以及现实记述处于难解难分纠缠不清的状态”。文本中景颇族先民与自然相依为命,每一种经验和知识的积累,无不是从各种动植物那里获得启发和灵感,这体现了人类善于学习的智慧与才能。如“学会纺线织布”其中一节:

从前,世人不会做纺锤,

便去学知识,四处求经验。

见枯树枝落下,花椒叶从中穿过,

世人获得灵感,学得经验,

逐渐会做纺锤,技巧也慢慢熟练。

从前,世人不会用棉花纺线,

便去学知识,四处取经验,

见蜘蛛吐丝的情状,世人获得灵感,

从此会用棉花纺线,技术也变得熟练。

史诗中的社会实践内容所反映的景颇族先民的生活经历,不同于认知空间充满联想与幻化色彩,而是祖先日常生活中面临的问题,属于族群历史记忆中再现的事件与物象,即解释我们的生存为何是这样而非那样。许多日常生活细节都很逼真,如景颇族祖先住过容易倒掉的“野房子”,为了盖一所结实耐用的房子,他们寻找结实的木料;参考鲤鱼和白鱼的形状,制作大柱子和小柱子;看见野草爬上蔓藤,他们学会铺上横木和竹笆;又见蛇和大蟒爬山岗,便学会做屋檐和上中梁;见水牛肋骨的模样,学到了做椽子;见牛毛附着在牛皮上,学会盖茅草;见燕子的翅膀,学会盖顶饰……终于造就了人间好房子。居所问题解决后,人间更加繁荣。景颇族早期没有文字,神话史诗只能靠口头传承,因此《勒包斋娃》口头文本是其文化记忆的仓库,经过一代又一代董萨的传承和创作,形成了鲜活的记忆档案。这种关于祖先生活的记忆也叫功能记忆,最重要的特点是群体关联性、有选择性、价值联系和面向未来。当然,记忆的选择受到一些条件的限定,只有那些在景颇族祖先生活中有重要影响并能体现其族群文化延续性的事物,方能被记述下来。

景颇族祖先必然经历过干旱等各种灾难,他们对于愿望得到满足、有所收获的欣喜,在史诗中也被叙述,进入了族群的集体记忆。以寻找甘甜洁净的水源为例,景颇族祖先先后寻访了蚂蚱和蟋蟀,问它们哪里有好的水源:

“漂亮的蚂蚱啊,美丽的蟋蟀啊,

你们每年秋收时,便跳目瑙舞舞姿翩翩,

喝的是什么水,那样洁净甘甜?”

“聪明的人类啊,勤劳的人类啊,

若问水洁净,若问水甘甜,

要待夜幕降下后,要待晨曦来到前,

观看夜露和晨雾,它降自苍天。

我喝花草上晶莹的露珠,我嘬叶面上洁净的晨露,

每年秋收时,得以目瑙舞翩翩。

明亮洁净的水,清凉甘甜的水,

像团团棉花开在苍天,像苍天晶晶白银一片。”

日常生活记忆的空间是心与物互动产生的复合体,表征着族群的文化特征,和愿望、符号、传统等纠缠在一起。按照赵仲牧对思维客体的分类,社会实践空间产生于日常-综合思维中。这是一种非定型的思维,具有广泛的普适性,可以描述生活领域中深浅不同的秩序,从而满足人们一般性解惑释疑的需求。在请稻谷神话中,讲述者用生动有趣的情节叙述了人们随意采摘、过度损害稻谷之后,稻谷逃跑到太阳宫和月亮宫。没有了谷种,人们才发现稻谷的不可替代性。萧家成如此形容这一篇幅较长的请稻谷神话:“史诗用饱满的热情,用神话的、幻想的语言,多次派芋头、萝卜、青菜等到太阳宫和月亮宫去请,对稻谷大加歌颂。”用刀耕火种的方式种植旱谷,是景颇族最重要的农业生产活动,稻谷在景颇族的日常生活中不可或缺。关于稻谷的种植过程,景颇族至今仍然在他们的节庆仪式中进行模拟表演,以告诫后代要勤恳劳作并珍惜粮食。与稻谷有关的鸟及动物成为被崇拜的对象,在重要的庆典仪式中被董萨代代吟诵。

史诗文本中的各种生产生活知识与专业技能,是景颇族先民在科学领域进行勇敢探索的结果。关于生活中的事物,如牛、工具、乐器、目瑙节日等的起源和发展的叙事,反映了景颇族民众对生活历史的记忆,同时也是文化象征的符号丛,是景颇族民众在探索生存与繁衍方面所做的社会实践。

四、人地同构的地理空间:家园感

作为口头文学中一种宏阔的叙事形式,史诗集中地表达了人类对地方的爱。史诗是各族人民的精神文化家园,文本中的山水、自然环境,在一代又一代口头演述者的表达中,有时是景观,有时是鲜活的生命主体,寄托了各族人民的故土感情和家园依恋。“传说的文学性与艺术性,源起并呈现于民众的日常生活场域;景观则是传说叙事的物质载体,是民众叙事的空间展示,凝结着民众的文化记忆。”拥有自然生命力的地理空间成为史诗的见证和依托,山峦、坝子、河流与森林等构成了从祖先那里传承下来的遗产和景观,为形成族群认同提供了空间上的方向感。

人地同构的空间观来自古老的神话叙事传统,和“地理环境决定民族文化气质”这一地理决定论并存。“分析性的地理环境因素决定民族文化气质的观点不是自古就有的,而是发生于古代理性精神取得合法地位之后,也就是哲学诞生以后。而在此之前,地理环境尚未被分解为影响人类社会和文化的‘要素’,而是被看作与人类社会具有本源性的同构关系的另一实在。”《勒包斋娃》史诗文本展现了不分主次、不分先后的地理空间,从诸神诞生一直到史诗的末尾,地理空间始终与认知、实践事件及人事互动情境相依相随。“中国少数民族的史诗传统,大都以气韵生动的口头演述和极具生命情态的表现形式,长久地承载着相关族群的历史源流、人文传统、文化认同和生活世界,一直被人们珍视为历史的‘根谱’和文化的‘宝典’。”《勒包斋娃》里的创世造物主彭干吉嫩和木占威纯结合,先生下了多硔格巴大山、木主朋班平原、天和地等宏观的空间,又渐次生下从大到小的各种具体空间:万山山巅和千山山头,金山和银岭,平原和中天,灵丹之地和妙药之乡……后来生下诸神和人类,因而人与天地乃一母同胞。人地同构是造物主的创造,地方不仅与人类具有共同的血统,更是人类情感和精神依归的家园。

景颇族被一些学者认为与古代的氐羌部落集团有关,传说其原本生活在康藏高原一带天气寒冷的地方,景颇语称“木拽省腊崩”,萧家成在史诗文本中译为“中央平顶山”。在相当长的历史时期内,景颇族由于政治、军事特别是经济等原因,逐步分散地向南迁移。根据一代又一代景颇族送“木代鬼”时所念的地名,以及葬礼后送魂回老家的记忆路线,学界推测现居德宏地区的景颇族是从康藏高原迁徙而来,南下定居。史诗里提到的一些山川河流之名,可能是分布在迁徙途中和定居地周边的山岭和河谷。

在“创造神·智慧神注河疏江”一章中,演述人带着强烈的感情描述了迈立开江、恩梅开江、底劳、比、怒江、独龙江、底云江、崩栓崩嫩江共八条江。这江河八姐妹是喜马拉雅南麓横断山脉的诸河流,其中大姐迈立开和二姐恩梅开是流量较大的江河。史诗演述人对这些江河使用最亲切的拟人修辞,表达了景颇族对生活地理空间的依恋和热爱:

从前江河大姐迈立开,和二姐恩梅开,

互相手挽着手,立下誓言。

大姐对二姐说:我妹恩梅开啊,

我的力量不大,就让我流经平原,

你的力量强,可劈开浪速岭,

流经尖高山,到雷雾山下,

到雷良山旁,咱们再会面。

为此创造神潘宁桑,赠给迈立开,一把宝刀;

智慧神捷宁章,赠给恩梅开江,一枝锋利的矛。

江河大姐迈立开,抓住巨蟒尾,

经坦荡的平原,从大道流淌。

江河二姐恩梅开,揪住恶蛇尾,

劈开浪速岭,用明晃晃的宝刀;

凿开尖高山,用锋利的矛。

景颇族史诗对地理环境的描述,达到了物我同一、人地同为神话主角的境地,人地难分,地与人的行为高度一致,同时又与文本中的认知和实践空间并行同展。这是文本建构的景颇族温暖的家园感情。“神话的真正基质不是思维的基质而是情感的基质。神话和原始宗教绝不是完全无条理性的,它们并不是没有道理或没有原因的。但是它们的条理性更多地依赖于情感的统一性而不是依赖于逻辑的法则。这种情感的统一性是原始思维最强烈最深刻的推动力之一。”情感统领了人类神话史诗的讲述内容,使得史诗创作者的个人情感和社会情感都转化为对地方家园的反复吟唱。

萧家成版第十三章为“宁贯杜治天理地”,第十四章为“创造神·智慧神领导美化苍天和大地”,这两章集中出现了十一对山名和坝名,这些山和坝帮助宁贯杜建功立业。在“鸟儿们织天绣地”“飞燕与鸿雁访天拜地”两节中,天地间的山和坝不仅因为鸟的织绣变得无比秀丽,还因为飞燕和鸿雁的拜访而变得更人性化。其中一节诵道:

飞燕们来到了景颇山,鸿雁们来到了文崩坝,

拜会这里的野天,访问这里的野地。

从东山岭到西山岗,从南河到北江,

连起来一起拜会,接起来一起访问。

景颇山啊,野天更辽阔;

文崩坝啊,野天更苍茫。

天变成千万个天,地变成万千个地,

走不到尽头,望不到边际。

在这里,河流、山、坝和野天野地都是史诗中不朽的故事角色,同时也成为景颇族家园的重要成员。一个地方是一份安全感,一种指引族群心理归属的方向,天地、山川、河流不仅是族群集体享有的资源,更为他们提供心灵和精神滋养的源泉。任何群体在天地间居住,其日常感受中的认同往往指向某个空间,对空间和场景的依恋是人类认同心理产生的前提。“认同感和方向感是人类在世存有的主要观点。因此认同感是归属感的基础,方向感的功能在于使人成为人间过客(homovitor),自然中的一部分。”所以景颇山的天地空间有千万种存在,象征着日常生活中环境带来的多元认同,“天变成千万个天,地变成万千个地”,此言不虚。

这种家园感的获得还在于史诗对不同地方和空间的赞美:

森林神带上一捆捆树苗,来到吉力山;

森林女神背上一袋袋树种,来到康康坝,

栽下千万棵树苗,撒下万千粒树种。

东边与东山岭连起来撒,西边与西山岗连起来栽。

从东山岭到西山岗,从南河到北江,

连起来一起撒,接起来一起栽。

吉力山长出大树千万,康康坝长出大树万千。

有棵棵大青树,竿竿好翠竹;

艳丽的花朵和嫩绿的草,还有丛丛的灌木。

吉力山啊,野天更繁荣,野地更兴旺;

康康坝啊,野天更温暖,野地更沁香。

在上述文本中,“繁荣”“兴旺”“温暖”和“沁香”不仅浸透了景颇族先民和大自然的亲密情感,还蕴含着审美体验。“人对环境的反应可以来自触觉,即触摸到风、水、土地时感受到的快乐。更为持久和难以表达的情感则是对某个地方的依恋,因为那个地方是他的家园和记忆储藏之地,也是生计的来源。”在第二十三章“若贝兄弟俩取火”故事中,山坡、岭岗、河流、森林分别出现了十次,突出强化了取火过程的曲折和艰辛;最终通过层层考验得到取火知识和造火技巧,也证明了这些山水空间赋予景颇族祖先巨大的能量。“我们所成长的场所就像是‘家’一样:我们非常了解走在地面上的感觉,在那特殊的天空下,或在那些特殊的树之间”,“总之,我们了解使我们存在的‘事实’”。这个事实就是关于家的情感意象和心灵归属的方向。

由此可见,人地同构的地理空间把自然中的各类差异环境构造成一个宏大的整体,最终描摹出一个极具归属感的家园,一幅自然与人美好和谐的生活图景。

结语

景颇族史诗结合了神话和民间故事的形式,描绘了景颇族文化的原始意象和族群生活环境,通过原始-神话思维、日常-综合思维等思维形式,塑造了一个有意象和秩序的文化地理空间,它也是神话空间。按照段义孚的解释,“第一种神话空间是由直接经验决定的人们熟悉的日常空间的概念性拓展”,“第二种神话空间发挥了部分世界观或者宇宙观的作用”。史诗中的世界,是景颇族先民创造的具有社会秩序和自然和谐感的生活世界,同时也是他们的精神文化家园。神话是初民的“哲学”和“宗教”,它具体表现为一种法律、一种风俗和传统力量,赋予人们以认同和归属感,景颇族的族群认同谱系便存储于《勒包斋娃》史诗壮阔的叙事系统中。景颇族史诗对于其族群集体而言,是一个综合性质的诗学空间,不仅在感知、实践和地理空间上给予族群以精神力量,更为本民族提供了物理和精神的家园象征图式。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2021年第5期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛