点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

藏族培米人《董氏父系丧葬祖谱》

的生死表述

完德加

原文载于《民族文学研究》2021年4月

摘 要

祖谱承载着个体生命经历和族群的集体记忆。四川木里等地自称“培米”的部分藏族中传承着《董氏父系丧葬祖谱》,该祖谱用古藏文撰述,其内容呈现了远古时期培米人的历史文化。文章在探讨该经书的地方性、口头性及其书写特征的基础上,阐释了文中所记述的培米人“董氏”先祖对空间的认知与苯教的万物起源思想,神、人、鬼的生命起源三元观和死而归故的生命观,及氏族观念、祖谱中父子相连的家庭历史记忆等,这些为“古西羌”历史文化的研究提供了新史料。

关键词

培米人;口述传统;

《董氏父系丧葬祖谱》;集体记忆

个体文化经验是集体文化记忆的重要组成部分,同样,集体文化记忆也是个体文化实践的主要依靠。祖谱作为集体记忆的具体实例,不但记载着群体成员的生命经验如何构成集体记忆的内容,也陈述着集 体历史文化记忆如何塑造个体生命轨道的规律。成为这种规律的记忆不仅是个人的,更是一种集体的行为传统,是群体自身的历史认同与文化实践的主要依据。在多民族历史文化研究中,越来越多的学者将 其视为多重证据、多元文化表述的重要内容。

自称“培米”的藏族主要分布于四川省木里、九龙、盐源等地。这些藏族与云南等地普米族虽属于不同民族,但他们共享着相同的文化传统和历史记忆。与该群体相关的现有历史文化研究主要集中在单一民族身份属性领域,然而与其相关的跨民族历史文献显示,青藏高原古今诸群体文化之间多有内在的联系。自费孝通提出“四川木里地区的‘藏族’和云南宁蒗一带的普米族原本一族”的观点以来,不少学者从文献考据的角度,根据《后汉书·西羌传》《后汉书·南蛮西南夷列传》《隋书》《北史》《旧唐书》《新唐书》《白狼歌三章》等汉文文献相关记载,提出“牦牛羌”说、“白狼羌”说、“党项羌” 说、“藏族”说等观点。上述观点均将明朝以降至民族识别前被称之“西番(明朝前记为‘西蕃’)”的藏族中的培米人和普米族考证为汉文史料中的“古西羌”后裔。然而,基于史称“西番”的群体之广泛性,有学者发现,“‘西番’住西康省及四川西部南部和云南西北部,或谓属羌之遗属,通常谓属藏族。此二说亦无甚冲突,因羌与藏实有密切的关系,并非不相同之两民族,且‘西番’介居两者之间即类于羌亦类于藏,可视为两者的混合也。”此类不同族群概念之“混合性”说明了中国多民族间互相渗透的历史渊源,这种关系在体质人类学、语言学等领域也有考证。

培米

若群体历史记忆对接和研究只靠汉文文献,则缺少群体自身的历史文化记忆等民族认同方面的重要材料,显得过于单一化,也无法立体呈现其多民族历史文化相互交融和多重表述的客观存在及其历史渊源。因此,如能寻找藏族中的培米人传统祖谱等代表群体自身代代相传的集体历史记忆与个体文化经验的线索,无疑会拓展我们的研究视野。本文的研究对象正是流传于该群体“喀尔沙”的口述祖谱及其书写《董氏父系丧葬祖谱》(以下简称《祖谱》)的经书材料。该材料内容原初为口传,后人将其用古藏文记录成文,因此《祖谱》具有口述特征。文本中关于送魂归故等内容的记载,不但可以呈现该群体自身的历史文化特征,而且可为青藏高原早期苯教文化与各民族历史文化之间的关系提供更多的线索。

口述:《祖谱》书写特征

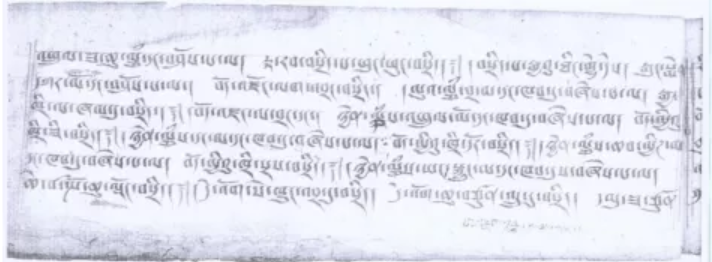

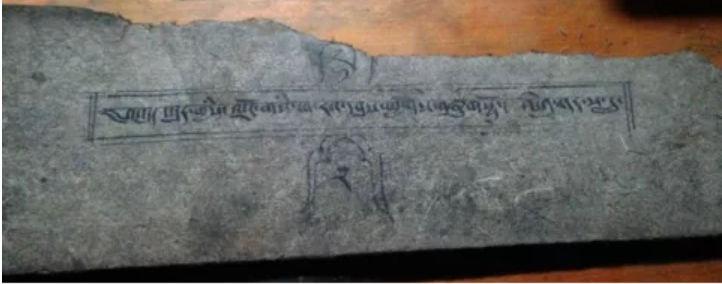

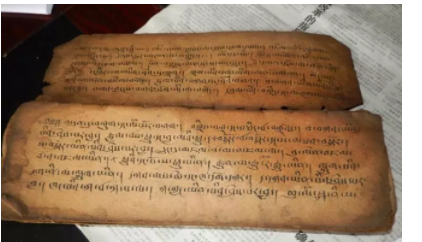

笔者所见到的藏族中的培米人藏文《祖谱》有两种不同版本。第一种复印版(见图 1)首见于木里藏族自治县东噶珠扎与旺智多杰的手中,后来在木里依吉乡境内民间“翰贵尔”(bon gyer)手中读到其手抄母本,共有十五条即三十面的藏文横条经书。其纸张为传统粗糙厚纸,纸张周边磨损部分已用面胶粘薄纸弥补,一张弥补完整的长条经书长 31.3 厘米,宽 10.1 厘米。此类古籍皆属于藏文传统“呐通”(sna thung)即短条类经书,卷本上下各有一张相应大小的木夹板,并用牛皮绳缠绑。经书正文每一面均有六行字,每行约二十余字。排除前后部分和中间的个别藏文小字体,全文大部分内容都用藏文“乌麦”(dbu med)字体,书写优美,字迹清晰。第二种见于依吉乡“翰贵尔”扎西家中(见图 2)。与他家大部分旧经书一样,该《祖谱》部分角落已被焚毁,并有雨水湿损痕迹,显得极其陈旧。经书左上角因被火烧,阳面第一行和阴面最后一行的不少字无法读到。据扎西讲,经书上的烧迹和褶纹等损毁是在 20 世纪 60 年代后期遭火烧时被人偷藏于悬崖所致。该版本共有十三条即二十六面,除了前后两面,每一面经书均有七行字,每行二十余字。通过笔者对照发现,上述两种版本的内容,除了末端各家亡人名录不同之外,其余大部分内容一致。由此可知,《祖谱》前面相同的内容代表了群体共同的历史文化记忆,而后面不同的部分是各家庭自己的祖先名录。

图一:《祖谱》第一版本

图二:《祖谱》第二版本

从文本书写上看,祖谱具有显著的古藏文书写的传统和特征。

01

古藏文书写的特征

《祖谱》在纸张、字迹、文字书写等方面皆有古藏文文本的特征。古藏文传统文本的纸张均是“瑞香狼毒”(yi lcag pa)制造的粗糙厚纸,其书写工具则是用自制竹子削制而成的竹笔。除了个别经书封页标题外围有朱砂制成的红汁画的图案外,正文墨迹颜色均为黑色。纸面虽留有代代相传过程中的污迹,但经书字迹鲜艳。经书字体除了极少“乌坚”(dbu can)体之外,大部分是“乌麦”(dbu med)体。经书“题记”和“后记”部分通常是“乌麦”速写体,而且与正文不同,“后记”字迹较为随意,词汇使用也有各地方言特征。上述两种版本的正文字体均端正,其词汇与书写方法等跟敦煌文献文本形式有很大相似性。通过比较发现,残缺本和少数藏本后面的各自家庭的支系父系名录及“后记”书写者虽不同,但同类经书文本结构与前面部分几乎能够完全一一对应。由此看来,藏族中的培米人《祖谱》经书均系依照同一母本制成,而且在代代相传的过程中,正文里除了添加家庭亡人名字之外几乎看不到有个人任意添加的内容。

此外,《祖谱》中的不少特殊字体、书头符、点符、句符等与现代藏语书写规则略不同。除了现用书写符号之外,文中每个不同句群之间或上下词语重复部分省略时用“ ”符号;各个不同意义段中间用“༈”或“ ”等特殊符号隔开。在语法方面,文中有特殊构词或古语法、古词语和词汇互为通用现象。比如:虚词用法上属格词 gi、kyi、gyi 等分别写为 gis、kyis、gyis,而且无后加字的后面属格词均单写为 vi 字;助词 zhig 和 cig 均用数字 1 代替之外,其余数词也均用“乌麦”体数字。其他藏文拼写法和词语用法也较特殊,比如 dgos 写为 rgos,rdzevu 为 szhevvu,ci 为 chi,chung 为 cung,phyogs 为 phyog,dgung 为 rgong,rgya 为 rgyav,mtsho 为 mtshov,g.yu 为 g.yuv,bkra 为 bkrav,dbu 为 dbuv,dbyi 为 dfyiv,rtse 为 tse,mi kun 为 myi,kun,rma 为 rmav chab 等。因此,此类经书正文中虽有现在看来似错别字的写法,但在其文本中实有一定的书写规律,并具有敦煌古藏文文献等早期藏文书写特征。此类经书封页和部分正文里通常也有“琼”鸟及其他苯教法事所用的图案如“囊卡”(nam mkha)等。早期版本的装帧形式及页面的设置、页码的标注均有古藏文文献的特征,但后人因怕混淆,用铅笔添加了汉文或拉丁文数字。可见,除了个别老“翰贵尔”之外,现在大部分年轻人对此类经书内容知之甚少。然而,根据《祖谱》写本的抄经、校经者、施主署名、写本的题记等内容来看,这些早期经书版本都是木里、宁蒗等地已故苯教“翰贵尔”在特定环境对本土口述文字的抄录。

02

地方口述传统

《祖谱》虽是用古藏文记录的书写文本,但若要解读其文化内涵,则需回到文化承载者的口述传统乃至青藏高原远古口述传统的文化土壤。培米人家庭中的男性一般都能口诵自家祖谱和各种祭祀词,在有些地方,“家中敬神和祭祖也是男人的职责……念祖名是一种神圣的活动,只有本族男子念,祖先才会回来享用祭品”,不会背诵自己祖谱的男子将被视为不合格的继承人。因此,祖谱在当地传统中也是男人话语的一种象征。在培米人和普米族的语言中,口述经统称为“喀尔沙”(kha13ra13sa31)或“喀拉沙”(kha13 la13Sa31)。“喀尔沙”是以家庭为核心、血缘群体为依靠的历史记忆、价值判断及道德教育的重要文化文本。掌握文字的当地“翰贵尔”用藏文记录了这些口述文本。作为该群体的文化精英,“翰贵尔”掌握着种类繁多、且数量巨大,承载着丰厚的历史文化内涵的,被认为具有十分重要的保存和研究价值的传统书写文本。然而,随着佛教文化的影响和现代文化环境的变化,该传统也面临着空前的挑战。各级政府及文化部门也注意到这一现象。在普米族有识之士的大力呼吁下,经木里等地“翰贵尔”的参与,这些濒临灭绝的传统被及时转化成完整的文本,原有的零散手抄经典得到了及时保护。现有成果除了《祖谱》之外,还有上世纪末用汉文收集整理的《普米族祭祀歌》,以及普米族学者与藏族民间苯教“翰贵尔”近几年共同完成的《普米族韩规宝典》《普米族喀尔沙》(共 107 卷)、《普米族口述历史(喀尔沙)精选本》等文本。

与其他佛教化藏文文本不同,《祖谱》开头均无书首礼赞等内容,直接以“喂”(kye)等极具口述特征的呼唤词开头,而且文中人名如“vbum ya(yag)”“rgung vbar(sgom pa) thar”等均有口语特征。此外,从跨民族角度看,除了闻名于世的《格萨尔王传》之外,藏族中的培米人和普米族都有很多口述文本,其历史可以追溯到青藏高原早期“仲”“德乌”口述传统及苯教传统“念继”(snyan brgyud),即口耳相传的经典等前文字时期延续下来的文化传统。因此,本文所研究的《祖谱》不但是当地传统口述祖谱的文字抄录,也是青藏高原早期口述文化传统的延续和继承,对青藏高原远古诸氏族部落文化研究具有一定参考意义。

该群体为何需要此类祖先记忆呢?对此,《祖谱》开头就给予如下解释:

今日世间中日,须讲述董氏父系,人若无骨系血统,与“卡兰门”有何异?若畜无牧者,与阴山野鹿有何异?金若无光泽,与那生铁有何异?玉若无色彩,与那圆石有何异?父系三句不晓,非其子;君主父系臣不晓,非其良臣后裔;后来有何生者之业?子妹何以获得大赆仪?新娘何以获得高价财务?死者何以获得高昂命价?为葬何以获得“昔”(shid)仪?为王丧事乃此仪,为臣祭祀也此仪;生者事业为此业,死者丧事也此仪。

这一传统记忆,除了在每天早餐前祭献祖先和节庆祭祀时作为经书以念诵形式唤醒之外,在举行葬礼时“翰贵尔”为亡灵指引归途时也要进行念诵。依其传统,只有念诵祖谱才能将亡魂送到祖先繁衍地即今青海境内阿尼玛卿山方向,并最终于天上安魂。此外,《祖谱》经书跟其他诸多藏文文献一样,把“神圣的叙事与历史叙事常常混融不辨”,它记载了青藏高原远古“董”(ldong)氏及其繁衍的历史。根据《智者喜宴》《汉藏史集》《黑头凡人》《果洛宗谱》等诸多重要藏文史料记载可知,“董”氏是青藏高原早期四大或六大氏族之一,同时也与西夏番姓“mi nyak”及其党项远古氏族有密切联系。为此,藏族中的培米人所使用的《祖谱》是基于群体自身传统口述的苯教经书,承载着该群体的古老文化与历史记忆。

经书:从生命起源到氏族归途

人类自古以来就在为自身“在哪里”“从哪里来”“去哪里”“是谁”的核心问题探索答案。不同时代的群体对此有不同回答,以此形成的群体生活实践也各有特征。如史诗“格萨尔”中对上述问题自问自答式的演述一样,木里等地藏族中的培米人苯教《祖谱》经书也以此方式讲述了自身的过去、现在、未来。文首交代《祖谱》的重要性,接着叙述了附近国家与邦国,神系及六氏之董氏父亲之死的故事,最后则详细罗列了藏族中的培米人群共同的董氏祖谱和个体家庭祖先名录及“后记”。

01

在何处:四方有大国,相邻有邦国

《祖谱》没有首先回答“我们是谁”的问题,而是先回答“在哪里”的问题。为此,文中先记载“东方文明汉地王、西方富饶大食王、南方佛法印度王、北方冲地格萨尔人王”等以“我”为中心的内外王国的政治环境,并用“那四国王各有氏,各有自己骨肉系”陈述与其关系之后,较为详细地记载了其相邻诸邦国的政治空间,如有:

格萨尔王

(1)再者羌康囊杰地,在那穹窿银城处,住有勒党聂韶王,臣为穹布达桑杰,格噶格俊为属民……(2)再有雅砻索噶地,住有达德噶布王,雅伦德巴为大臣,雅邦佐布为属民……(3)另有藏若谢格地,住有藏杰吾格王,斯屋党囊为大臣,藏廓勒杰为属民……(4)再有杰若江翁地,住有吉杰盟布王,德顿藏巴为大臣,杰沃德巴为属民……(5)再那昂瑜赛莫地,住有昂杰措郎王,昂党卓党为大臣,昂绑勒西为属民……(6)另有岗瑜直乃地,住有岗杰噶布王,岗伦务甲为臣,岗绑帕夏为属民……(7)另有娘瑜娘乡地,住有娘吉郎杰王,娘伦日则为大臣,娘绑佐伯为属民……(8)还有伽瑜苏仑地,住有曲杰讷热王,切伦藏巴为大臣,切绑德党为属民……(9)另有德瑜乡翁地,住有德杰博赛王,德伦噶布为大臣,德绑直党为属民……(10)另有玉墨六瑜地,住有玉杰卡布王,玉论德保为大臣,玉绑四氏为属民……(11)另有朵偌日娜地,住有朵杰芒布王,多伦赤布为大臣,朵庞帕协为属民……(12)另有佳玉党桑地,住有佳玉王,佳伦德巴为大臣,佳绑十帕为属民……。

上述仅有十二个邦国中,第(1)(3)(5)(7)(8)(11)名录与法藏敦煌古藏文文献(P1060)、《第乌政教史》《智者喜宴》等重要藏文史料所记之吐蕃统一青藏高原之前的“十二邦国”和“四十二邦国”之部分名录能够对应,而且《祖谱》中大部分邦国地名、国王、城名、属民称谓等信息也可补充上述文献中缺失的内容。在相关邦国记载中,还体现了早期邦国是以城堡为核心、由部落头人所掌控的政治区域。另外,该文本只记载吐蕃以前的邦国历史信息,虽不能以此断定该祖谱本身很古老,但能说明该文本记载的内容涉及到早期的记忆。上述诸邦国与藏族中的培米人祖先之间的亲缘关系,文中以嘱托口吻记载为“你与此方父母亲,与此具有骨肉系”。有亲缘关系不能代表有从属关系,因为文中叙述每个四方大国和诸邻邦国王后均有“不因其大而认系,老鹰羽毛我不插,飓风相容我不入,高山巨石我不抬,汪洋大海我不入,与其为此离远处”等内容。与大部分受到佛教文化影响的藏文史料常用贬低的字眼描述青藏高原本土文化不同,这些内容表达出早期苯教文化独特的历史观。因此,该文本对研究吐蕃以前青藏高原氏族部落的社会文化形态具有重要的参考意义。

02

《祖谱》中先以设问形式提出“那么谁为母系亲,何为父系亲,犹如雨水从天降,还是如草地上长,或是空中幻术生”后,紧接着回答:“莫想从天降下来,也非如草地上长,更非空中幻术生。那么母系如大的,父系如长的。天上数神系,地上数人世。”但若要详述父母骨肉系非常困难,有如同“寻而得之如黄金,寻而得如海中玉;随之玉龙寻找,宛如天空悬绳索;随白螺‘琼’鸟寻找,如往如意树顶拉绳;随白雪狮寻找,如雪山顶拉绳索;随老虎寻找,如茂密林拉绳索;随老鹰去寻找,如悬崖顶拉绳索;随大鱼去寻找,如玛旁湖拉绳索;随善人亡者寻找,如老翁猴拉绳索”。随后,《祖谱》从万物起源、三界生命形成、神与人、六氏与董氏祖先名录的顺序回答了“从何而来”的问题,并较为完整地交代了该群体传统的宇宙观、生命观、氏族观等重要文化信息。

在《祖谱》神系部分,先讲“最初绝对空无,后有微尘、由此出现微风,由此略有云动,由此产生露湿,由此产生微霜,由此出现微光(热)”的万物起源思想。此类叙述在苯教早期文献中常有记载,与佛教化的藏文文献不同,它主张万物有始的说法,认为一切存在源自“无”。因此,藏族中的培米人祖先所信仰的早期苯教持有“无中生有”的世界万物起源思想,并加之从“空”中相继出现的“微尘”“微风”“云动”“露湿”“微霜”“微光”的观点,说明他们在万物形成方面持有单元论的思想。

文中还讲到“由此出现天和风,由此产生岩石和海”,并在生命起源方面记载着“由此产生白、黑、蓝三卵状,海螺色白卵破除,出现海螺神人白光,黑色卵状破除后,出现黑色‘昂米’鬼,蓝色卵状破除后,出现人为叶蒙杰布”等,呈现了该群体祖先对生命起源问题方面的三元观思想。这种早期苯教思想包蕴着青藏高原的本地文化记忆,在藏区民间传说中也常常能听到类似的神话传说。

根据《祖谱》所述,在该群体祖先所信的早期苯教思想中,生命起源有神、鬼、人三种形式,而且三者关系为同根不同种。另外,三种生命的颜色表述明显传达出一种价值取向,即神以白色为代表,属于善、优、上层;鬼以黑色为代表,属于恶、劣、下层;人以蓝色为代表,属于善恶相间的位置。在这种生命优劣的价值取向下,神与人虽不同种,但《祖谱》极为奇特地将神和人的历史相继叙述,并将人视为神的后代。在生命起源意义上,“叶蒙杰布”(ye smon rgyal po)虽归为人种,但随后文本中记载的“叶蒙杰布对右祈愿,右边出现金山‘玉龙’;叶蒙杰布向左祈愿,左边出现海螺山‘穹隆沟’(dung ri mchong lung);叶蒙杰布向正面祈愿,正面出现水晶岩石(shel brag)和光湖(vod-mtshov)”等,为其赋予了“神”性。周边事物因其所愿而出现之外,他“化身为金山‘玉龙’(gyuv lung),出现恰氏世袭(phyav rab);化身为海螺山‘穹隆’,出现穆氏世袭(dmu rab);化身水晶岩石光湖,出现泽氏世袭(btsug rab)”。除此之外,诸多神都是“叶蒙杰布”之子,对此记载为:

“叶蒙杰布”与“结降晓玛”(lje lcems phyo ma)交合,有三位白天神(gnam lha dkr gsum);与“珍恰麻姆”(drin chab ma mo)交合,有神系“攻亭”(lha rab rgong then);与天上仙女交合,有神子“南木亭”(lha bu guam then)。与“达尖东袄玛”(zla lcams dung vod ma)交合,有天子“达亭”(lha bu zla then);与“尼尖瑟袄玛”交合,有天子“尼亭”(lha bu nyi then);与“噶尖杂袄玛”(skar lcams gzvi vod ma)”交合,有天子“噶亭”(lha bu skar then);与“夏桑苟姆”结合,出现天子“夏亭”(lha bu gzhav then);与“珍杂崴姆”(sprin za bel mo)结合,出现天子“珍亭”(lha bu sprin then);与“玉额章恰尔”(g.yuvi brang char)结合,出现天子“恰尔亭”(lha bu char then);与“卡尖闰玛”(mkhav lcams ron ma)结合,出现天子“卡亭”(lha bu khab then);与“隆尖玉玛”(rmlung lcams yid ma)结合,出现天子“隆亭”(lha bu rlung then);与“岗尖晓玛”(gang lcams phyo ma)结合,出现天子“岗亭”(lha bu gang then);这九个是神系“九亭”(then)。

上述神系“九亭”均为随母姓,因此,该记载与远古母系社会可能有关系。婚姻关系看似“一夫多妻”,但从词语表述上看,与其后内容不同,如“叶蒙杰布”与九子母亲的结合被记为“bshos”即“交媾”关系,而非正式婚姻关系。此后,出现了真正“一夫多妻”的婚姻制度,其后代被纳入“上方”神系,如“拉额邹玉嘉瓦”(lhavu spyi gtsug rgyal ba),娶了“东萨额摩”(dung za dngul mo),出现“恰绕达洽袄袄”(phya rab stag cha vol),他娶了“参木萨切其玛”(tsham za khyab khyud ma),出现了“恰氏四兄弟”(phya rab mched bzhi):“奥德贡杰”(vo de gong rgyal)、“赤德椮布”(khri de sum po)、“亚喇章相”(yab bla brang shing)、“亚喇德周”(yab bla bdev dru)。那“恰杰亚喇德周”(phya rje yab bla bdev dru),娶了“塘阿拉姆塘当”(thang nga lha mot hang dang),出现“特噶神孙”(thag dkar lha tsha)九兄:“智杰压霸”(vdru rje yag pa)为一、“共堪赛喔”(rgung mkhen zovo)为二、“木杰朵庆”(myi sjes stobs chen)为三、“恰额赛果”(phyvu gser mgo)为四、“夏赤王坐”(gzha vphrul dbang mdzod) 为五、“其杰忙西”(chib sji mang zhag) 为六、“撒吉智共”(zel sji vbri mgon)为七、“赛拖嘉瓦”(gser thog rgyal ba)为八、“央炯兰布”(yang skyong len bu)为九。“特噶”(thug dkar) 九子也往上靠。

社会不认可的、非婚姻所生的后代被视为“srin tsha”(魔孙),如:那“恰杰亚喇德周”,与“额萨玛姆”(ngam za dmar mo)交媾,出现了“森擦”(srin tsha)九兄:“森纳姚布”(srin nag yor po) 为一、“妥协纽玛”(thog byed dmyig dmar) 为二、“赛堪拖任”(sed mkhen thob rum) 为三、“赛堪章相”(sed mkhen brang zhang) 为四、“米散岗让”(mi zen rkang ring)为五、“普根夏拖”(phug rkun zhag thog)为六、“吉切霞晓”(bkyis che zhab zho)为七、“纳巴 岗让”(nag pa rkang ring)为八、“恰谢纽玛”(char byed myig dmar)为九;那九兄后代又分(为很多)。

除此之外,还记载“斯巴(sird-pa)叶蒙杰布”与“东萨额姆”(dung zadngul mo)交合,“出现‘斯巴嘉额塘果’(bsrid pa rgyavu thing mgo),他是最后神系‘斯巴’,也是最初人系‘斯巴’。”其中,“斯巴”就是世界或存在之意。由此看来,神与人的区别除了种类,还有代际的区分。“嘉额塘果”具有神与人的双重身份,也是神与人的界限。由此可知,该群体认为神与人是同父异母的关系。这样,氏族出现的过程为:

“斯巴叶蒙杰布”与“赤萨其尖”(vphrul za chu lcam)交合,出现“达氏斯巴蓬蓬”(rta rab bsrid pa phung phung);那“斯巴嘉额塘果”(srid-pa rgyavu thing mgo),与“共蒙噶姆”(rgung smon dkar mo)交合,出现“蕃宗拉仲”(bod vzong lag vbrang),娶“穆氏扎玛妃”(dmual cam bra ma),出现“嘉赤拉兴”(rgya khri la zham);“蕃宗拉仲”娶了“年氏持姆妃”(gnyen lcams vphrul),有了“蕃米吾赤色”(bod mivu khri zi);娶了“年氏党玛妃”(gnyen lcams dang ma),有了“蕃凡人赤朵”(bod mivu khri to);娶了“年氏恰纽玛”(gnyen lcams chab myigs ma),有了“蕃米吾赤隋”(bod mivu khri sras);娶了“年氏央炯玛”(gnyen lcams yang skyung ma),有了大“布曲董”(che ba spo chu ldong)。此后有了“色琼扎”(se khyung vbra),此后有了“曲增值”(chu btsun vdru);娶了“穆氏增壤玛妃”(dmu za tsun ring ma),出现“穆嚓噶”(dmu tsha sgaw),娶了“江氏纽麦玛”(vjang za dmyig dmar ma),有了弟弟“瓦”与“达”;蕃人六氏加“果”(sgo)为七。

上述内容反映了青藏高原古代氏族部落社会的历史记忆和文化传统。其中,“蕃宗拉仲”的同父异母 后代繁衍了“董”氏为主的七氏。基于自身氏族的认同,《祖谱》随后注重记载“董”氏,这是《祖谱》所记载 的藏族中的培米人祖先对其从何而来的文化认同。这种认同还体现了该群体传统苯教持有“无中生有”的万物起源观,鬼、神、人的三元论生命观,及青藏高原古代诸氏族及“董”氏的神人相系的文化观。

亡魂归途:从死亡之所到祖先之地

如果说从哪里来的问题是古人对过去的记忆追溯,去何处则是对亡人去向的探索。《祖谱》的内容虽是祖先记忆,但该记忆因后人的未来去向而存在,家庭祖先归途记忆为后人指明了未来。在丧葬中,“翰贵尔”念诵《祖谱》的对象是亡灵,因此,《祖谱》的主要意义是为亡者送魂安魂。然而,作为集体文化行为,丧葬现场的每个家人都要认真听诵《祖谱》,并确信自己若按“正常”(指非凶死)死亡,也能列入《祖谱》,成为能关照后人的神圣祖先。根据文本记载,青藏高原东延藏族中的培米人亡灵安魂之“董”氏父系祖先名录以辈分记载:

此有“董”氏父系:“布曲董”的父亲是“思德”(si te),“思德”之子为“丹”(ldam),“丹”之子 为“波鲁”(spo lhub),“波鲁”之子为“玛东”(rma stong),“玛东”之子为“瑟查”(ze khra),“瑟查”之子为“热尕”(re rga),“热尕”之子为“顿顿”(tun tun),“顿顿”之子为“拿波切”(sna po che),“拿波切”之子为“晓泽”(sho tse),“晓泽”之子为“多多”(rdo rdo),“多多”之子为“色嘉”(ser skya),“色嘉”之子为“蒙果”(men mgo),“蒙果”之子为“米聂岗”(mi nyag vgang),“米聂岗”之子为“瓦如”(ba ru),“瓦如”之子为“戈米安”(ki mi ngon),“戈米安”之子为“惹让”(ra ring),“惹让”之子为“惹扎”(ra vdra),“惹扎”之子为“宅”(vbred),“宅”之子为“帮亚”(vbing yag),“帮亚”之子为“白亚”(spad yags),“白亚”之子为“共择”(vgung tsud),“共择”之子为“睿睿”(ras ras),“睿睿”之子为“曲帮”(chos vbing),“曲帮”之子为“刚”(rgang),“刚”有儿子“噶土本”(kar thig vbum)与“西戎本”(bzhiv rung vbum),“西戎本”之子为“亚马嘉”(ya ma lcag)。“亚马嘉”有四子:“张玛”(vdrang ma)为一、“巴”(pa)为二、“教琼”(lcogs cung)为三、“内钕”(nus nyos)为四;再有“共增”(vgung tsun)之子为“哪呀”(sna ya),“哪呀”有三子:“嘎亚措亚”(ka ya tso ya)为一、“北尖”(spas cen)为二、“阿其”(a khyi)为三;“睿睿”之子为“白崔”(spad tshas),“白崔”之子为“亚玛本”(ya ma vbum),“亚玛本”之子为“朝嘉”(khro lcag),“朝嘉”之子为“阿曲”(a chos),“阿曲”之子为“杜提”(dud thas),“杜提”之子为“盖国太”(ge khod thar),“盖国太”之子为“萨达本”(s bdag vbum)“,萨达本”之子为“周太”(vbrug thar)。(中“雅”父系已完毕。)……

此为“支架相”(vdru rgyal shang)父系。“支”(vdru)之子为“嘉亚让姆”(rgyal dbyar ring mo),“嘉亚让姆”之子为“白波”(pev po),“白波”之子为“相”(shang),“相”之子为“奔拿”(ben na),“奔拿”之子为“相隋”(shang sras),“相隋”之子为“本亚”(vbum yag),“本亚”之子为“嘉噶太”(rgya gar thar),“嘉噶太”之子为“安炯”(ngan cung),“安炯”之子为“其杰”(khyi rgyal),“其杰”之子为“阿亚”(snga ya),“阿亚”有六子。“嘉噶太”之子为“果切加”(go chod rgyal),“果切加”之子为“盖阔查”(ge khod vbum),“盖阔查”之子为“本亚”(vbum yag),“本亚”之子为“西炯”(zhes cung),“西炯”有三子:长子“章波”(sprang po)、次子“阿罗”(a log)、幼子“泰格”(thar gar),“章波”又有二子:长子“袅噶”(nyog ka)、幼子“盖阔本”(ge khod vbum);“阿罗”也有二子:长子“嘉霍尔”(rgyav hor)、幼子“宁界”(snin ljag);“泰格”有二子,有桑杰嘉(sangs rgyas lcag);另外“袅噶”(nyog ka)之子为“亚马泽”(ya ma tsus),“亚马泽”有五子:长子“阿果”(a kog)为一,“公巴太”(rgung vbar thar)为二,“格阔宗”(gi khod rdzong)为三,“嘉措”(rgya mtsho)为四,“嘉噶本”(rgyav dkar vbum)为五。“袅噶”幼子为“萨达嘉”(s bdag skyav),“萨达嘉”之子为“盖阔嘉”(ge khod ljags)”;另“盖阔本”有二子:“色安桑”(sre ngag bzang)和“曲培”(chos phel)。“色安桑”之子为“盖阔杰”(ge khod rgyal)。“曲培”之子为“雍仲太”(g.yung drung thar)……

在该群体的送魂习俗中,每个家庭虽都以“‘布曲董’的父亲是‘思德’”为开头;但之后的名录,各家族支系则不同。此外,在丧葬仪式中,先给亡灵按顺序诵毕《祖谱》并指明他自己的位置后,再以逆向把从今到古的本氏族祖先名录重新念诵一次。念诵仪式完毕后,亡灵才能获得安魂。

在举行送魂仪式时,“翰贵尔”根据不同口传记忆通常以从今到古的顺序念诵其祖先迁徙的路线,将亡灵沿着祖先迁徙路送回董氏早期发源地阿尼玛卿山,最终送到天上。因为在他们的观念中,天空是优秀者死后的去处和神圣祖先永远居住之所。这种观念可视为早期藏文史书中记载的“七天赤”从天而降,亡而归天的思想渊源的另一重要实证。根据当地苯教经典,送到天上的亡灵,被后人重新梳理谱系:位于最上的九位祖先亡灵被视为神;九位之下直至近三代前亡者被视为扎拉(战神),均能够护佑家庭后人,为其祭祀需要在屋顶或山顶举行;最近三代祖先被视为“巴博措让”(指已逝老人的聚合),为其祭祀只限于在家屋火塘上方举行。如此,天堂的祖先像活着的后人一样维持代际秩序。《祖谱》成为穿越生死两界的历史记忆和文化实践。这种祖谱是培米人重要的文化遗产。

结 语

自称培米的中国西南地区部分藏族是汉文史料中被称为“西番”“西羌”的后裔。该群体自身虽无正式的古代历史记载,但其口述祖谱是家庭历史的最直接表达,也是其传统生活中个体生命经历和集体历史记忆的产物。“翰贵尔”代代相传的《祖谱》经书是用古藏文撰述的该群体早期的口述文本,这可以说是培米人远古历史文化的活化石。作为该群体社会个体亡魂归途的文化实践指南,《祖谱》叙述了群体自身的远古“董氏”属性,记载着远古“董”氏祖先对其古代四方大国、相邻诸邦国的认识,呈现了青藏高原古代苯教“无中生有”的万物起源思想,传达着其神、人、鬼的生命起源三元观和死而归故的生命观,以及人神相系的氏族文化观念与祖谱中父子相连的家庭历史记忆。这种历史记忆也是该群体祖先有关生死的文化表述。《祖谱》为亡灵的归故而念诵,为后人的繁衍而承继,只有念诵的祖谱才能指引亡灵归故,只有归故的祖先才能护佑氏族后人繁衍。另外,该《祖谱》为我国多民族历史文化关系研究也提供了新的材料。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2021年4月

图片来源:原文及网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛