点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

构建科学、合理的非物质文化遗产分类体系

——以《保护非物质文化遗产公约》名录

数据库的统计分析为中心

郭翠潇

原文刊载于《民族文学研究》2021年第6期

摘 要:从1982年“非物质遗产”一词首次正式使用,到2003年《保护非物质文化遗产公约》通过的21年间,有关非物质文化遗产的分类体系逐步形成,并随着《保护非物质文化遗产公约》的实施和发展被应用到各缔约国通过遗产项目申报机制促进国际合作的实际行动中。在回溯这段进程的基础上,文章通过在线档案研究和统计分析法,考察《保护非物质文化遗产公约》名录迄今已列入遗产项目的申报材料、领域归属和信息呈现等方面的实际应用;结合中国国情和既有的相关申报实践,就如何在国际层面更好地应用《保护非物质文化遗产公约》非遗分类体系、在国家层面如何依循《“十四五”非物质文化遗产保护规划》和《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》的要求,为构建更加科学、合理的非遗代表性项目分类体系提供对策性建议。

关键词:非物质文化遗产;非遗领域;遗产项目;分类体系;清单编制

引言

2021年5月25日,文化和旅游部发布《“十四五”非物质文化遗产保护规划》,提出“十四五”期间要“研究推进构建更加科学、合理的分类体系”。同年8月2日,由中共中央办公厅、国务院办公厅发布的《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》中要求各地区各部门结合实际“完善代表性项目制度。构建更加科学、合理的代表性项目分类体系”。

目前,中国国家层面对非物质文化遗产(简称非遗)的分类有两大体系,一个是2011年通过并施行的《中华人民共和国非物质文化遗产法》第二条中将非物质文化遗产分为六类,即(1)传统口头文学以及作为其载体的语言;(2)传统美术、书法、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺和杂技;(3)传统技艺、医药和历法;(4)传统礼仪、节庆等民俗;(5)传统体育和游艺;(6)其他非物质文化遗产。另一个分类体系是“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”(以下简称国家名录),其将非物质文化遗产分为十大门类,即民间文学,传统音乐,传统舞蹈,传统戏剧,曲艺,传统体育、游艺与杂技,传统美术,传统技艺,传统医药,民俗。

与中国较细致的分类不同,联合国教育、科学及文化组织(UNESCO,简称教科文组织)的《保护非物质文化遗产公约》(简称《公约》)将其定义的非物质文化遗产分列为五大领域(domains):(1)口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言;(2)表演艺术;(3)社会实践、仪式、节庆活动;(4)有关自然界和宇宙的知识和实践;(5)传统手工艺。自2008年《实施〈保护非物质文化遗产公约〉操作指南》(以下简称《操作指南》)出台以来,“《公约》名录”(the Lists of the 2003 Convention)及其体系、制度化建设从无到有,逐步走向成熟,同时也面临着多方面的挑战。

本文通过追溯国际层面非遗分类体系的形成过程,在档案研究和统计分析的基础上,对“《公约》名录”已列入的遗产项目的领域归属和信息呈现进行综合考察,同时探讨其中的实际应用情况和存在的主要问题,为中国构建更加科学、合理的非物质文化遗产分类体系提供参考和对策性建议。

一

《公约》非遗分类体系的形成过程

《公约》非遗分类体系的形成过程与《公约》对“非物质文化遗产”的定义及其涵盖领域范围的确定过程紧密相伴。

1982年,在墨西哥城举行的世界文化政策会议上发布的《墨西哥城文化政策宣言》(Mexico City Declaration on Cultural Policies)重新定义了“文化”和“文化遗产”两个概念,提出文化“不仅包括艺术和文学,也包括生活方式、人类的基本权利、价值体系、传统和信仰”;文化遗产包括“反映这个民族创造性的物质和非物质的作品,即语言、礼仪、信仰、历史遗址和古迹、文学、艺术作品、档案和图书馆”。这次会议首次正式使用了“非物质遗产”(intangible heritage)一词,虽然与会代表在谈及“非物质遗产”涵盖范围时还列举了诸如口头传统、节庆、饮食习惯、手工艺、游戏、医药等形式(CLT/MD/1),但这些细分形式并未被纳入该《宣言》中。

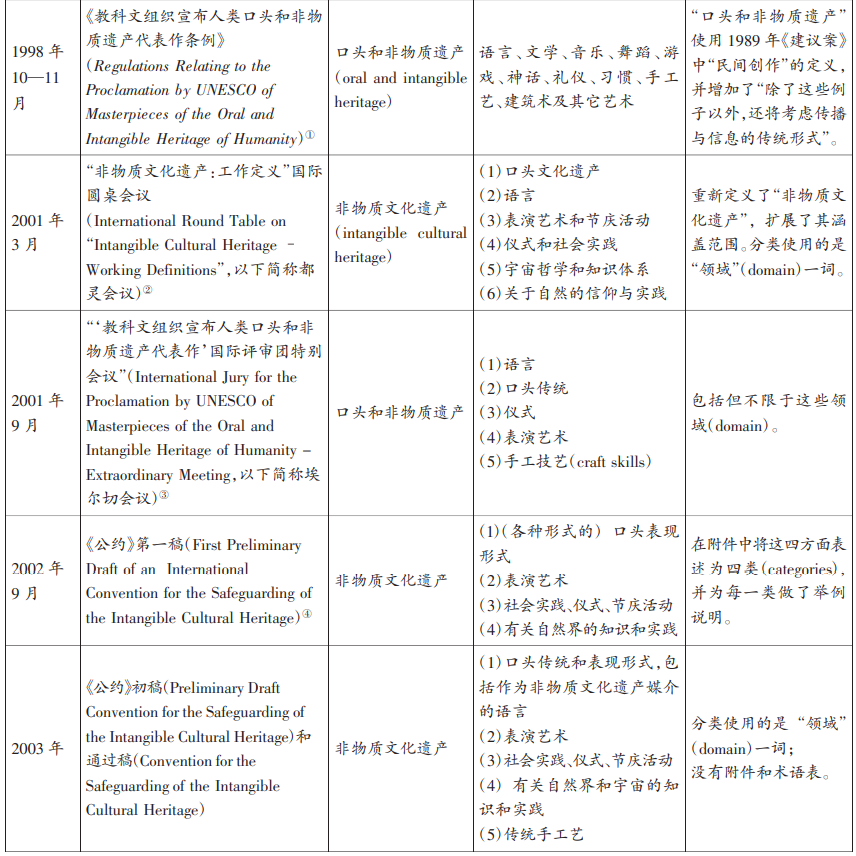

此次世界文化政策会议指出:“现在对保护‘非物质’遗产的关注可能被视为过去十年中最具建设性的发展之一。”(CLT/MD/1)从1982年直至2003年《公约》通过,教科文组织举行了多次相关会议,“非物质文化遗产”这一概念所使用的术语几经变化,其涵盖领域也发生了数次改变,表一列出了其中关键性的变化:

表一 《公约》形成过程中有关非遗涵盖领域的关键文本对照表

如表一所示,1982年至2003年的21年间,从“非物质遗产”到“民间文学艺术表现形式”“民间创作”“口头遗产”“口头和非物质遗产”,再到“非物质文化遗产”,随着术语及其涵盖范围的变化,与之相关的分类体系也随之改变,其中一个重要的转折点是2001年3月举行的都灵会议。在都灵会议举行之前的1999年,教科文组织与史密森尼学会在美国华盛顿特区召开国际会议,对1989年《建议案》的实施效果进行全面评价。会议得出结论,认为1989年《建议案》的基本概念已经过时,需要制定一项新的国际规范性文书。同年,教科文组织大会第30届会议通过了一项决议草案,授权编写新的规范性文书。都灵会议便是在这样的背景下召开的,其目的是阐明非物质文化遗产的定义、涵盖范围及相关术语。都灵会议上重新界定的“非物质文化遗产”概念与1989年《建议案》中“民间创作”的定义相比,最大的不同在于其关注“过程”(processes)而非“产物”(products)。这一理念的变化也影响了非遗涵盖领域范围、分类及表述。都灵会议建议的非遗涵盖的六个领域,与1989年《建议案》相比,不但范围扩展了,表述上也减少了学科和文类名称。都灵会议界定的“非物质文化遗产”及其涵盖领域先后在2001年9月举行的埃尔切会议和2002年1月在里约热内卢举行的“非物质文化遗产:一项国际公约应包括的优先领域”国际专家会议上获得认可,初步形成了《公约》第二条“非物质文化遗产”定义和涵盖的领域范围。

2002年2月至2003年6月,召开了两次《公约》起草小组会议和三次《公约》初稿政府间专家会议,对《公约》第一稿和初稿进行研讨。就非遗涵盖领域而言,专家们争论的焦点主要有两个,即是否将语言纳入非遗领域;是否在《公约》中加入附件(含非遗各领域的举例说明)和术语表。

2003年2月24日至3月1日,举行第二次政府间专家会议,专家们就非遗涵盖领域达成如下共识:关于语言问题,虽然某些专家倾向于使用口头“表现形式”(expressions)、“交流过程”(process of communication)或明确提及语言本身,但最后专家们同意使用“口头传统和表现形式,包括作为非物质文化遗产媒介的语言”这一措辞作为折衷解决办法;同意保留“社会实践、仪式、节庆活动”,但不提及宗教;在“知识和实践”方面提及“宇宙”;将“手工艺”(craftsmanship)暂时翻译成法文“traditions artisanales”(传统手工艺),单独增列。关于是否在《公约》中列入附件(含非遗各领域的举例说明)和术语表,专家们并没有达成一致意见(CLT-2003/CONF.205/6)。

2003年6月2日至14日召开的第三次政府间专家会议协商一致通过了《公约》草案初稿,其中非遗定义所涵盖的领域与现行《公约》的五大领域一致。虽然大多数专家认同附件和术语表对《公约》极为有用,但鉴于这一领域使用的术语不断演变,专家们不建议将这些术语列入《公约》正文,这样就将术语的未来发展亦考虑在内,而避免了用预先定义的术语固化对《公约》的解释(CLT-2003/CONF.206/4)。2003年10月17日,教科文组织大会第32届会议审议了该初稿,《公约》获得通过,并确定了现有的非遗五大领域,且没有附件和术语表进行补充说明(32 C/26 Annex III,32 C/Resolution 32)。

从《公约》“非物质文化遗产”概念及其领域的形成过程可以看出,非遗涵盖范围由窄变宽,而分类则由繁至简,由详细的文类或学科列举变为包容性更强的领域划分。《公约》未将非物质文化遗产限定在这五个领域,而是“为确认(identifying)非物质文化遗产的形式设定了一个框架,但其提供的领域分列表旨在包容(inclusive),而非排他(exclusive);同时,这一划分并不意味着是‘完整的’”。可以说,这一分类体系是适合非遗的活态性、动态性和共享性等基本属性的。

二

《公约》非遗分类体系在实践中的应用分析

《公约》有关非遗的定义是一个操作性定义,其分类体系可为各缔约国开展清单编制提供工作框架,同时也有利于在地方、国家和国际层面通过《公约》名录机制展开合作与对话。那么,这一基于非遗领域的开放式分类体系在实施《公约》时是如何应用的?效果又如何?对中国的非遗分类体系建设有何启发?本文主要从以下几方面进行阐述。

(一)在申报制度设计方面,将遗产项目所属领域信息纳入相关标准。

《操作指南》规定了“急需保护名录”和“代表作名录”的列入标准,其中第一条要求“该遗产项目属于《公约》第二条定义的非物质文化遗产”(U.1和R.1);同时也规定了“优秀保护实践名册”的遴选标准,第一条同样规定“该计划、项目或活动涉及《公约》第二条第三款定义的保护措施”(P.1),即这些计划、项目和活动也须与《公约》定义的“非物质文化遗产”相关,而《公约》第二条定义中包含了非遗涵盖的领域。缔约国在准备“急需保护名录”“代表作名录”的申报材料或“优秀保护实践名册”推荐材料时,均需填写相应的申报文本,其中涉及一个勾选项,即说明拟申报的遗产项目或推荐的计划、项目和活动的领域归属。申报国可以勾选非遗五大领域中的一个或多个领域,也可以根据实际情况填写“其他领域”。在遗产项目评审过程中,评审机构和委员会都需要评审遗产项目申报表中所填写的遗产项目所属领域的相关信息是否符合标准。

(二)在实践方面,领域归属信息为检索和展示遗产项目、提升非遗可见度提供便利。

在2010年和2011年评审周期“代表作名录”项目使用的申报表中,遗产项目领域的填写说明解释为:“如果遗产项目被列入,则此信息将主要用于可见性。”从2012年评审周期开始,申报表中的这部分由文字描述改为复选框勾选。2015年,审查机构的报告称,申报表中遗产项目所属领域设置复选框的唯一目的是支持对两个名录的遗产项目的分类和索引(ITH/15/10.COM/10)。教科文组织《公约》网站上为遗产项目标记了其所属的领域,并可将非遗领域作为检索条件在遗产项目数据库中检索。“潜入非物质文化遗产!”(Dive into Intangible Cultural Heritage!)可视化平台项目则用网络语义和可视化技术提供了多种了解遗产项目的方式,其中就包括通过《公约》非遗五大领域来了解不同区域的缔约国申报的遗产项目。

(三)通过标注叙词提升分类的精细度。

《公约》中将非遗划分为五大领域,这一分类体系具有较强的包容性。但随着列入《公约》名录的遗产项目不断增多,仅靠这五大领域分类显然不利于较精确地定位和检索。教科文组织活态遗产处使用教科文组织制作的叙词表中的叙词为每个遗产项目打上“标签”,显示在遗产项目专属网页上,同时也能够作为检索条件在遗产项目数据库中使用。目前,《公约》遗产项目数据库中使用的概念类(concepts)叙词已达805个,其中非遗专属词汇291个。这一做法大大提升了非遗分类的灵活度和精细度,使得每个遗产项目有了几乎不与其他遗产项目相同的类别归属,在数据库中更容易被找到。这些叙词也被用于“潜入非物质文化遗产!”项目的可视化展示,遗产项目通过这些叙词产生语义上的连接,形成交织的网络,有利于整体呈现遗产项目的分布情况,也有利于直观展示遗产项目之间的关系。

(四)遗产领域填选时存在的主要问题。

按照要求,缔约国在编制申报材料的过程中所选非遗领域在申报表中须有相应的勾选,反之亦然,但这一点并非所有缔约国都能做到。

2015年至2019年审查机构的报告显示,缔约国提交的遗产项目申报材料中,遗产项目的归属领域相关内容的填选长期存在问题:一方面,有些缔约国勾选了某个或某几个领域,但申报文本中缺乏相应的说明;另一方面,有些缔约国的申报文本中涉及的非遗领域在复选框中却没有勾选。这两种情况下,申报材料中非遗领域的复选框都不能准确地反映申报文本的内容,在评审过程中,不利于对遗产项目的全面了解,在遗产项目进入《公约》名录后,不准确的领域标记也对其分类、索引、展示、查询有负面影响,不利于在整体上提升非遗可见度。

在《公约》网站上,教科文组织活态遗产处为遗产项目标记其所属领域时并非完全按照申报文本中勾选的领域信息填写,有时会根据申报材料的内容进行调整。例如蒙古国2009年列入“急需保护名录”的遗产项目“蒙古图兀里—蒙古史诗”(Mongol Tuuli,Mongolian Epic),其申报材料中将其归属为“表演艺术”“社会实践、仪式、节庆活动”“传统手工艺”,显然,这一遗产项目还应归属于“口头传统”领域,《公约》网站上为其所属领域增加了“口头传统”。又如中国同年列入“代表作名录”的遗产项目“汉字书法”(Chinese Calligraphy),申报材料中仅将该遗产项目归为“社会实践、仪式、节庆活动”,而该遗产项目的网页上增加了“传统手工艺”领域的归属。活态遗产处对这两个遗产项目所属领域的调整未必准确,但申报材料中这两个遗产项目的领域归属确实也不够全面。这两个遗产项目都是《操作指南》通过后第一批在《公约》框架下申报和评审的,这或许与彼时两国对《公约》及其《操作指南》理解尚未深入有关。不过,每个申报国勾选哪个领域都当有其自身的考量,研究者亦较难对活态遗产处如何标记遗产项目的领域归属进行判断。两相比较,这倒是提供了进一步对比和分析的空间。

三

中国相关申报实践及对策性建议

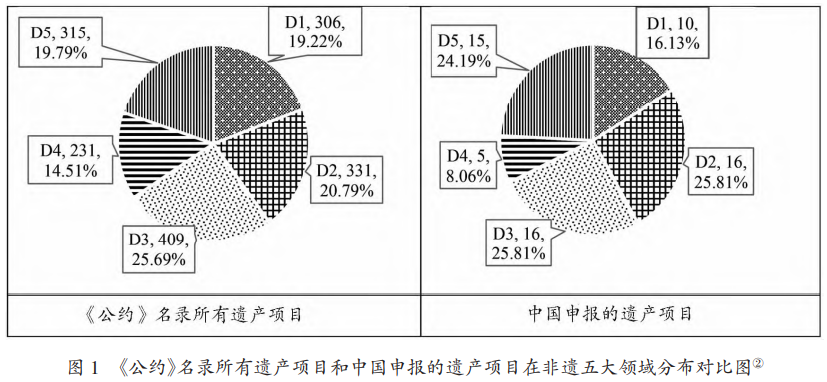

2008年至2020年这13年间,共有来自131个国家的584项遗产项目列入《公约》名录,其中中国独立申报的遗产项目共40项,与其他国家联合申报的遗产项目2项,共计42项,这42项遗产项目在非遗的五大领域均有分布。然而与《公约》所有遗产项目的领域分布相比,中国申报的遗产项目在各领域分布较不平衡,尤其是分布在第四大领域“有关自然界和宇宙的知识和实践”的遗产项目较少,仅占8.06%(见图1)。

图1 《公约》名录所有遗产项目和中国申报的遗产项目

在非遗五大领域分布对比图

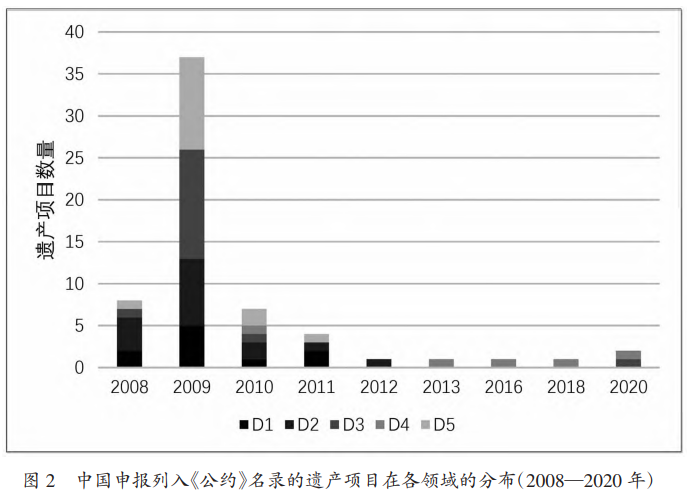

但从2013年至2020年,由中国单独申报列入《公约》名录的四项遗产项目均归属于第四大领域(见图2),可见中国正在努力修正这种不平衡状况。

图2 中国申报列入《公约》名录的遗产项目

在各领域的分布(2008—2020年)

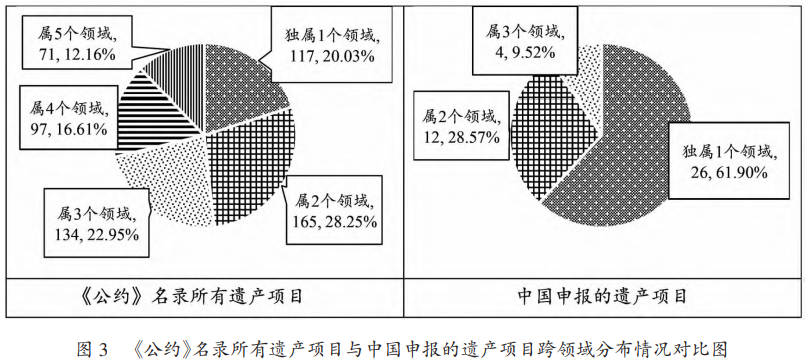

缔约国在编制申报材料时,可自主选择遗产项目所属的一个或多个领域,这符合非遗存续的基本特征。正如教科文组织在其出版的“《保护非物质文化遗产公约》工具包”系列小手册之一《非物质文化遗产领域》中所述:“非物质文化遗产的实例(instances)并不局限于单一的表现形态(manifestation),许多实例含括来自多个领域的遗产项目(elements)……各领域之间的边界是极其流动的,往往因社区而异。从外部强加刻板的分类,即便可能,也是困难的。”非遗实例和制度设计必然使《公约》名录的遗产项目呈现出明显的领域互涉现象。

目前已列入《公约》名录的584项遗产项目中有467项归属于两个或两个以上的非遗领域,占79.97%,其中跨五大领域的遗产项目有71项,占12.16%,独属1个领域的有117项,占20.03%;中国申报的42项遗产项目中,独属1个领域的共26项,占61.9%;属2个领域的共12项,占28.57%;属3个领域的共4项,占9.52%;无跨4个或5个领域的遗产项目(见图3)。

图3 《公约》名录所有遗产项目与中国申报的遗产项目

跨领域分布情况对比图

与《公约》名录已列入遗产项目的跨领域分布情况不同,中国申报的独属一个领域的遗产项目占大多数。从2008年至2020年,中国只有2010年列入的遗产项目在五大领域均有分布(见图2)。鉴于此,建议中国在今后的遗产项目申报工作中,根据遗产项目的性质和申报材料的论证关系适当增加非遗领域的勾选,以利进一步彰显遗产项目与遗产领域的互涉关联,为加强国际合作,实现《公约》宗旨和《公约》名录目标做出进一步贡献。

在国家层面,不论是《中华人民共和国非物质文化遗产法》的分类体系还是国家名录的分类体系,都较详细地列举了文类或学科名称,且在申报代表性项目时,只能选择一个类别。通过前文对《公约》非遗五大领域形成过程的梳理不难发现,中国国家层面的非遗分类体系从理念、制度设计以及实际操作上,都与非遗的活态性和领域边界流动性特征不相适应,容易破坏非遗的整体性,导致碎片化和概念固化。由此,本文为“十四五”期间构建更加科学、合理的非遗分类体系及其应用提出如下建议:

第一,根据中国国情,适当借鉴《公约》非遗五大领域的划分方法,减少具体文类或学科名称的列举,构建更加适应非遗特征、包容性更强、可操作性更强、更易与《公约》对接的国家级非遗代表性项目分类体系,从而在整体性保护的基础上将分类保护与具体遗产项目的保护有机结合。

第二,可根据《中华人民共和国非物质文化遗产法》的“分类”框架,调整或归并国家名录的门类划分,做好顶层设计,使二者之间的分类体系和分类保护目标高度契合并保持一致。在申报国家级非遗代表性项目时,允许申报单位根据非遗项目实际情况勾选多个类别,遗产项目评审时,在尊重社区意愿的前提下可协商修订非遗项目所属类别。

第三,在国家级非遗代表性项目名录数据库中为非遗项目添加术语标签,作为对非遗分类保护的信息补充。法律条文和名录制度中确定的非遗分类体系难以经常变更,而使用信息技术在数据库中添加标签则较灵活,有利于精准检索和呈现非遗项目。术语标签可为较固定的大分类注入活力,形成一个不断生长的动态分类体系。

第四,在构建更加科学、合理的非遗分类体系时,应充分发挥相关领域专家和专业学术组织的力量,尊重专家意见和专业知识,减少行政干预。

结语

《公约》名录机制迄今已经运行了十多年,为缔约国在地方、国家和国际层面共同实施《公约》搭建了重要平台,积累了可资借鉴的经验与教训。正如巴莫曲布嫫所言:“以《公约》作为所有格进行限定则有其深意。一方面,名录本身是为实现《公约》宗旨而设立的国际合作机制,另一方面,名录事关所有参与缔结该国际法的国家,由此约定了缔约国与教科文组织共同保护人类遗产的责任和义务。”由此回观中国非遗名录体系建设历程,我们还需做进一步的探索。这里仅提出急需关注的两个问题。

一方面,构建非遗分类体系是非遗清单编制(或曰名录体系建设)的重要一环。与非遗清单编制一样,非遗分类体系的构建并非抽象的理论工作,而应着眼于保护实践。回顾《公约》非遗分类体系的形成过程和应用情况,我们可以清晰地看到从1989年《建议案》以来就形成了两个彼此交汇的重要发展方向,一是指向非遗保护的在地实践,二是开展国际合作。而非遗分类体系是否更科学、合理,都应以是否适合国情、是否能更好地确保非遗存续力为衡量标准。非遗是活态的,非遗清单编制也是一项永无止境的动态工作,非遗分类体系的构建与完善也需要不断总结和反思,不断改进和更新,才能与保护活态遗产的需要相适应,其中顶层设计和开放性结构至关重要。另一方面,将某一遗产项目列入《公约》名录,不仅有助于采取具体措施或制定保护计划,加强对该遗产项目本身的保护,确保非遗存续力,也有助于在整体上提升非遗的可见度,深化文化间对话,促进对文化多样性和人类创造力的尊重。因此,中国非遗四级名录体系建设,还当着眼于“合作”二字,利用中国非物质文化遗产保护中心和各级非遗主管部门提供的平台,围绕已列入各级名录的非遗项目,建立伙伴关系,为实现《“十四五”非物质文化遗产保护规划》和《关于进一步加强非物质文化遗产保护工作的意见》提出的既定目标和工作任务,加强全国范围的跨地区、跨部门、跨机构协作,构建更加科学、合理的代表性项目分类体系。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2021年第6期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛