点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

中华民族视觉形象的形成与文化认同

邓启耀

★

原文刊载于《民族艺术》2021年第6期

摘 要

古代中国部落群体的形象,在石器、饰品、岩画、陶俑、青铜器、古文字、雕刻、绘画等文化遗留物上,即有各种直观描述。中国历史上族群关系比较复杂,不同人群在相互接触中,对异文化的认知十分有限,关于族群的形象建构,最初是碎片化的,或为自画像式,或为对他者的刻板印象式漫像。但是,由于发生在亚洲东部这块土地上频繁的生态治理、战争、贸易、结盟、迁徙、通婚和文化交流,各个族群之间产生不同层面的接触,并在长期的交往、交流、交融中形成你中有我、我中有你的格局。其中,“文化”对多民族共同体的型塑,产生的影响更为持久。中国各民族在体质和文化上的融合,出现许多同源异流、异源同流、同族异名或异族混称等情况,产生了不少共源性文化要素。随着接触点的增加,各族群在体质、文化和心理等方面的融合面扩大,逐渐深化文化认同并形成一些民族共同体式的视觉形象。这些视觉形象,主要体现在对共同祖先的拟制、祖先像的圣化和对部分共源性视觉象征的塑造等方面。特别是面临亡国灭种危机的时候,曾经分裂的民族、阶级和党派在追溯和祭奠“共源始祖”的仪式中,结成“全民统一战线”式共同体,互认“同胞”,并在“炎黄子孙”“龙的传人”这样的象征语境下,建构现代民族国家的文化认同。

关键词

中华民族;视觉形象;拟制祖先;

民族共同体;文化认同

中华民族共同体的铸就,不是一时的政治诉求,而是几千年形成的历史事实。

中国内陆辽阔,海域宽广,生活在这里的不同族群有着差异很大的生态环境、生活方式和文化习俗。如同人类认识发生进程一样,早期部落群体对于自我和他者的认知,经历了一个以我为中心、“只美其美”的初级自我意识阶段。古代艺术留下了华夏人群不同形式的自画像以及对其他族群的刻板印象式漫像。但是,随着交往的扩大,需要大规模聚集和调动人群的生态治理(比如治水、抗旱、改造自然以利垦殖等)、战争、贸易、结盟、迁徙、通婚和文化交流,各方群体产生频繁接触,在体质上混血,文化上互动,开始“知人之美”并在某些方面能够兼容和融合,懂得“美人之美”并分享其美。通过神话、传说、仪式和民俗追溯百流同源的始祖,通过雕刻、绘画、建筑和器物型塑和奉祀共同的祖先,通过变服(如胡服汉化)、谐鸣(胡音汉乐)、和味等形式共享物质文化和精神文化的成果,各民族得以涵化认同,“美美与共”。中国各民族历经长期的交往、交流、交融,事实上已经形成你中有我、我中有你的格局。他们创造出不少共源性文化成果,共享有一些文化符号,并在“天下大同”的社会理想中,一起建构和型塑着中华民族共同体的形象。

一、族裔的肖像:

古代中国部落群体的速写

早在上古时代,亚洲东部这片土地即广布着不同的人类群体。血缘氏族或胞族,是人群最初的共同体组织。为了种群的发展,人们需要打破近亲繁殖的血缘壁垒,通过与不同人群的交往、联姻和结盟,形成新的社会组织。以多个氏族群体联合的地缘性组织形成了跨血缘的部落或方国。祖像、族徽、保护神、标志性器物和装饰方式等,就成为族裔认同和辨族别异的视觉化的文化符号之一。

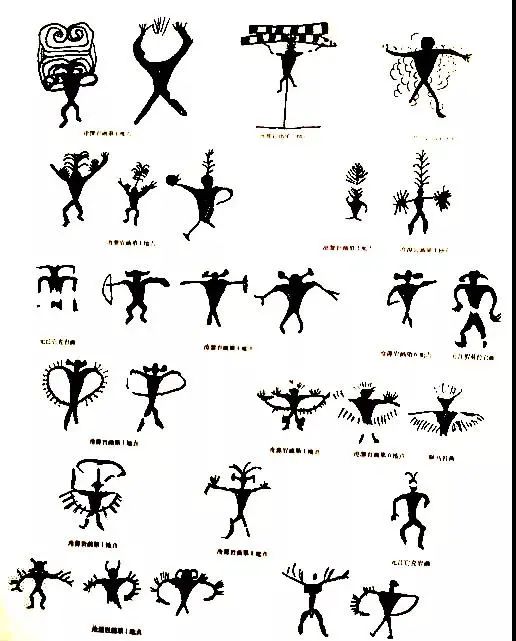

在被称为“史前”的漫长时期,历史是以非文字形式“书写”的。石器(包括玉器)、饰品、岩画、陶俑等远古文化遗留物,直观勾勒了某些原始部落群体的自画像:南方的羽人,(图1)北方的幻面,(图2)殉祖的陶俑,祭神的偶像,喜欢用兽牙、骨角、贝壳和彩色宝石装饰自己和他们女人的猎人······这些原始“艺术”,描述了中国远古族裔的大致形象。

口述史讲述的华夏、三苗、九黎等部落集团和它们的部落首领炎帝、黄帝、蚩尤、共工、颛顼、祝融等个性鲜明的神话,具有故事性和形象感很强的叙事风格。“炎帝神农氏人身牛首”,“古者黄帝四面”,“蚩尤铜头啖石,飞空走险”,共工脾气暴躁,稍有不爽就拿头撞山······栩栩如生地让我们如“见”他们的模样。

《山海经》《边裔典》之类古代文献根据神话传说叙述的异域方国,是那个时代不同族系群体的朦胧剪影。由于太过朦胧,后人根据神话描绘的四方族群的影像,有的貌似写实,如黑肤衣皮毛的劳民国;有的依稀有据,如甲骨文式持械(“戎”的图像化)生角(疑为戴角冠的巫师)的戎人;有的荒诞不经,如长耳及腹的聂耳国人、浑身长毛的毛民国人、胸有空洞的贯胸国人、纯女无男的女子国人、人面鱼身的氐人,(图3)等等。

图1 南方“羽人”及有奇异装饰的人物岩画,距今3300—3700年,云南沧源。邓启耀临摹

图2 北方人面岩刻。邓启耀摄,2001 年,宁夏贺兰山

图3 《山海经》描绘的四方族群部分影像:劳民国、 戎、聂耳国、毛民国、贯胸国

和人类发展史一样,中国历史上,无论是疆域还是族群,一直都处在不停的变动中,族群关系较为复杂。由于资源据有权属或领地区隔关系,不同人群在相互接触中,虽然在体质和文化上互有交融,但主要以自己亲缘或地缘关系为生活圈子的人们,受利益和文化心理的制约,对划到圈子外的异族外姓有着天然的排斥,对异文化的认知还是十分有限的。

《山海经》图本等图像文献中,他我界限十分明显,甚至把其他族群刻画为虫兽怪物和蛮夷野种,或将对手或殊方异域人群幻化为种种非人化的“它们”。“我族”对“他者”的想象化甚至妖魔化的描述,与认知状态和叙述立场密切相关,或许也与后人对远古部落群体族徽式图像的理解偏差有关。

关于黄帝、蚩尤等部落集团“涿鹿之战”的故事,反映了上古族群分裂与冲突的事实。由于这段历史过于久远,口述史的很多描述,复记成文字时已经幻化为神话,再转换为视觉形象时,“我们”的英雄便被型塑为半人半神的圣像,“他们”的英雄则被丑化成邪灵异类。如在古神话、青铜器纹饰和汉画像砖中,一些部落群体就被描述为凶残贪婪的异类:“西方荒中······有人,面目手足皆人形,而胳下有翼,不能飞。为人饕餮,淫逸无理,名曰苗民。”(图4、图5)他们善战的头领蚩尤,也被归入“四凶”之一的饕餮,赋予狞厉的造型。而在苗族“自述”的造型艺术中,它们却是日常的服式或辟邪护体的意象式绣品。(图6)尽管如此,两大族群中,依然共享有一些文化符号,甚至视觉造型都惊人地相似。

图4 《山海经》中的苗民

图5 南朝画像砖中的蚩尤像

图6 展开如翅的苗族披肩 邓启耀摄,2010年,云南嵩明

有文字记史以来,更多的部落群体、异域方国等被记录在案,说明族群互动已经成为常态。中国的象形文字是一种视觉化程度很高的文化符号,甲骨文和金文对古代族群的记录,或可看作一种浓缩了许多视觉信息的简笔速写。(图7)例如“夷”,“人”“弓”合一,意指善于用弓射猎的东方部落之人(射日神话也与此相关,羿即为受东方部落首领帝俊委派除害的射手);“戎”,一戈一盾,尚武的西部族群,一直让中原华夏族群印象深刻;“蛮”,原写作“蠻”,缫丝养蚕(虫),言语夹舌,或是善以䜌绳驯服虫兽,当是对南方各族的文化写照;“狄”,善用猎犬并常与火(篝火)相伴,亦将寒冷北方游牧部落的生存状态,一字写尽了;至于居山牧羊的“羌”人(也有因甲骨文多有以羌人献祭的记录,释为“以绳索缚于羌人”),善于渔业的“鲁”人(鲁国古称“海邦”,“鱼”下之“口”,有人释为鱼池),长着三星堆青铜面具奇异眼睛的“蜀”人,近水结邑的“濮”人等,都包含有相当直观的视觉信息。

图7 象形文字中对中国古代民族的刻画

作为甲骨文和金文的补充说明,周代文献《礼记·王制》记录了当时“中国”的“五方之民”:“中国戎夷,五方之民,皆有性也,不可推移。东方曰夷,被发文身,有不火食者矣。南方曰蛮,雕题交趾,有不火食者矣。西方曰戎,被发衣皮,有不粒食者矣。北方曰狄,衣羽毛穴居,有不粒食者矣。中国夷、蛮、戎、狄,皆有安居、和味、宜服、利用、备器。”寥寥数语,勾勒出不同族群服饰、饮食、居住等方面的典型形象及文化特征。汉文古籍《史记》《汉书》等亦将匈奴、西南夷、南越和东越等收入“列传”,对不同群体的生态环境、历史来源、社会组织、军事、经济和生活习俗,都有更详细的描述。由此可以窥见古代地缘政治和族群关系的一般情形。不同族群通过体质、服饰、语言、信仰、习俗等方面的差异,作为辨族别异的外显标志。

夏之前,族群各自分成许多大小不等的氏族、胞族、部落等,经禹整合为部落联盟式中央集权的夏王朝;殷讨夏桀,有号称“万邦”的部落群体加盟;周武王伐纣,能够动员包括羌、濮、庸、蜀、髳、微、卢、彭等部落群体会盟起事,形成“八百诸侯”联军,在当时也算是一次较大规模族群共同体的聚合了。

春秋战国时期,跨地域战争频繁,人群流动量大,社会互动加剧,一方面他我关系常常就是敌我关系,另一方面由于不同形式的结盟、分封、掳掠、吞并、混血、同化,社会关系不断重组,族群混杂,文化变迁频繁。他我关系,处在一种十分不确定的状态中。

秦始皇以武力对外征伐,以“授田”制度对内盘剥,定“告奸”“连坐”之法监视民众,以“书同文,车同轨”制定文化规范,确立了“大一统”的政治格局。但由于族群隔膜和文化差异,相互的理解和文化适应并不会随军事活动的结束而完成,“武化”的一统在文化认同方面更难因名而实。族群关系和文化传统多样的六国“新秦民”,对秦的认同度极低。加之劳民伤财的大型工程不断上马(如修长城、建豪华宫殿和陵墓),民怨日深,所以,靠“剑扫六合”的强大军队和“焚书坑儒”的文化灭绝实现一统的帝国,没维持多久,就被“苦秦久矣”的天下百姓揭竿而起给终结了。

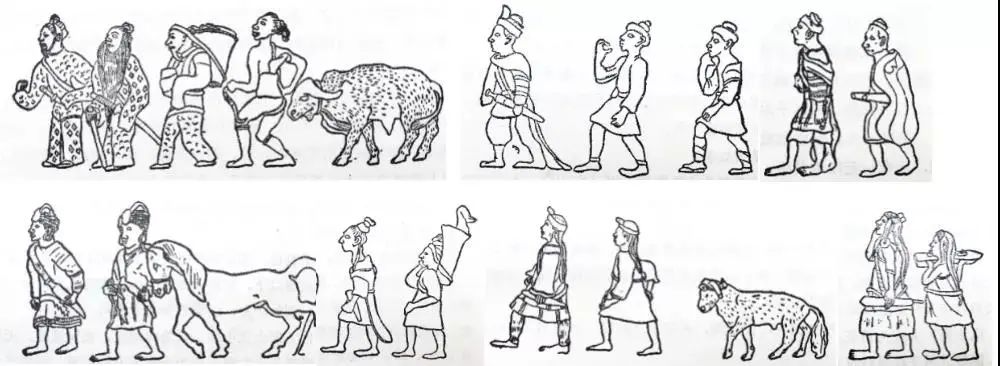

相对而言,“文化”对多民族共同体的型塑,产生的影响会更为持久。在经贸互惠和文化交流的共同需要下,各民族的交融互动悄然进行。丝绸之路、茶马古道以及诸如河西走廊、藏彝走廊、岭南走廊之类通道的存在,就是各族民间跨界往来长期形成的交往网络。表面看,物是互动的媒介,但随物流而动的人流和文化流,已经如雪融水般打破了族群和地域的区隔,促进了不同人群的混血、会心和文化认同。有意思的是,这样的历史场景,也留下了铸像的“民族志”。比如,滇人的一件青铜贮贝器盖上,较为写实地铸造了一组引人注目的人物群像:作为器物主人的滇族,与装束打扮差异很大的其他部落民族的人,背物赶马,一起走在环形的路上,不分前后,也无主次,他们似去赶集或同行于古道,而非后世专家按习惯观念阐释的所谓“纳贡”。这一各民族的青铜铸像“大合影”,生动塑造了两千多年前不同族群的人经济交往的情形。(图8)

图8 “古道行者贮贝器”线描图

唐宋时期由于跨文化交流频繁,对不同民族的形象描绘更为常见,陶俑、绘画对西域客商的描绘,已经相当写实。没有近距离的交往和细节观察,是不可能表现得那么具体的。这说明,别说是宫廷画家,即便是普通艺匠,对各民族之间的跨界交往,也已经习以为常。

明清时期,大一统的王朝国家加强了对各民族的管理。为了了解治下民族,乾隆下旨:“我朝统一寰宇,凡属内外苗、夷,莫不输诚向化。其衣冠状貌,各有不同。今虽有数处图像,尚未齐全。著将现有图式数张,发交近边各都、抚,令其将所属苗、瑶、黎、僮,以及外夷番众,俱照此式样,仿其形貌衣饰,绘图送军机处,汇齐呈览。朕以幅员既广,遐荒率服,俱在覆含之内。其各色图样,自应存备,以昭王会之盛。”由朝廷指定辖区官员呈报的《职贡图》,对治内及疆外各民族的称谓、服饰、生活习俗等做了不同程度的叙述和描绘,囊括国内外族类300余种,算是一次官方主导的较大规模的民族识别图像志。来自或接近各民族生活现场的观察,使《职贡图》对清代各民族的描绘,趋于写实,具有重要的图像文献价值。(图9—图10)但图送军机处并指明不要声张,悄悄进行,政治意图十分显然;而关于“蛮夷”“野人”“狼人”“猡猡”等歧视性称谓、描绘和因民族矛盾引发的战争,还是不绝于史。

图9 在地方志里被称为“野人”和“蛮夷”的民族

图10 在《皇清职贡图》中被称为“蛮”和“猡猡”的民族

从上古神话时代的部落战争,到王朝末年的族群和阶级纷争,从《山海经》描绘的中心之外的大量非人之域,到各民族长期的疏隔与冲突,中华民族历史上长期未能形成自觉自愿的牢固民族共同体。历经不同民族主政的改朝换代,中国各民族总体上属于体制上一统而文化心理上有所分隔的状态。不仅仅是少数民族,包括汉族在内的被统治民族,也都受过不同情况的歧视、隔绝和欺压。各民族互为“蛮夷”,彼此污名。虽然不断有为统一的多民族国家进行的努力,但并未脱“一家一族”中心论。“四夷宾服,万邦来朝”多是颂圣的谄词;“非我族类,其心必异”则为历史上统治者的普遍心态。无论对“蛮夷”征伐或施恩,基本都是以我为中心框定,党同伐异。

二、拟制的祖先与共源性文化象征

中国历史上,不同时期对各民族有不同的称谓,十分庞杂,主要原因是各民族在几千年历史中,变动太过复杂。不同民族有同化合并,同一民族亦有分化离散,出现许多同源异流、异源同流、同族异名或异族混称等情况。所以,如果不同族群需要进行联盟或文化认同,最常见的方式就是追溯或拟制一位共同的祖先,或认同一个共源性文化象征。

据民族学研究,中国现在名称众多的民族,都有大致相似的渊源,如羌、白、彝、哈尼、纳西、拉祜、傈僳、景颇等民族,源自古氐羌族群;布朗、佤、德昂等民族,源自古濮人族群;壮、傣、布依等民族,源自古百越族群,等等。生活在这里的不同族群,经由战争、贸易、文化等方面的互动,无论是通过兼并、通商、传教,还是通过移民、结盟、联姻,在文化精神上,甚至在体质上,都已经有相当程度的交融,形成你中有我、我中有你的格局,存在着一些共源性的文化元素和观念意识。

在古代,拟制的祖先主要显现在神话中。中国很多远古部落群体和当代少数民族,都有盘古开天辟地、伏羲女娲兄妹成婚、洪水泛滥的神话传说。神话叙述,生于混沌之中的盘古,开天辟地之后,身体化生为日月风雷、山川木石,被视为“天地万物之祖”,而盘古“身之诸虫,因风所感,化为黎甿”。所有黎民百姓都共源于盘古之身。在苗、瑶、侗等民族的神话古歌里,也这样唱道:“又是盘古开天地,开天辟地生乾坤。生得乾坤生万物,生得万物人最灵。”并把盘王视为种种文物器用的发明者。伏羲女娲也被许多民族尊为共同的始祖。汉文古籍述:“昔宇宙初开之时,有女娲兄妹二人,在昆仑山,而天下未有人民。议以为夫妻,又自羞耻。兄即与妹上昆仑山,咒曰:‘天若遣我二人为夫妻,而烟悉合;若不,使烟散。’于烟即合。其妹即来就兄,乃结草为扇,以障其面。今时取妇执扇,象其事也。”苗族古歌亦道:“远古时洪水暴发,人类被毁灭,只剩下高山上伏羲女娲兄妹二人。伏羲建议兄妹成婚,繁衍人类。女娲起初不同意,经过合烟、滚磨等方式,证明天意要他们结合。伏羲女娲成婚,成为我们的始祖。”古代图像和民族传统图纹中,蛇身人首的伏羲女娲交尾而立,寓意明确。关于伏羲女娲的图像,广布中华大地,远至与汉文化差异很大的西域,也有他们的踪迹。比如,在新疆吐鲁番市喀喇和卓北凉墓出土高昌国人绘于麻布上的伏羲女娲图,以及大量道教经典、符箓、疏文、绢画,应是当时胡人汉化或汉人胡化的信俗遗存。而在南方,除了伏羲女娲兄妹成婚或龙女嫁太阳之子的神话,还有颇多形象化的描绘,如交尾龙蛇的染绣纹样、龙鳞衣和太阳国羽饰(景颇族)、龙—阳(太阳)一体图像(德昂族)等。其阴阳和合的蕴意,似出同源。

以黄帝作为中华民族的共同祖先,也来自对共同祖源的追溯。而所据文献,已如神话。如《山海经》记载:“黄帝生苗龙,苗龙生融吾,融吾生弄明,弄明生白犬,白犬有牝牡,是为犬戎,肉食。”“有北狄之国,黄帝之孙曰始均,始均生北狄。”“黄帝妻雷祖,生昌意,昌意降处若水,生韩流。”“黄帝生駱明,駱明生白马,白马是为鲧。······鲧复生禹。”“黄帝生禺䝞,禺䝞生禺京,禺京处北海,禺䝞处东海,是为海神。”远古几大族群(《山海经》图志描绘为神灵异形,可视为神话,亦可视为族徽之象),包括后来比较叛逆的族群,均为黄帝之裔。

而史书追溯到夏商周三代及更早的世系时,也视黄帝为共祖:“黄帝生玄嚣,玄嚣生蟜极,蟜极生高辛,高辛生放勋,放勋为尧”,“黄帝生昌意,昌意生颛顼,颛顼生鲧,鲧生文命,文命是为禹”,“黄帝生昌意,昌意生颛顼······瞽叟生重华,重华是为帝舜”,“黄帝生玄嚣,玄嚣生蟜极,蟜极生帝喾,帝喾生契,是为商祖”,“黄帝生蟜极,蟜极生帝喾,帝喾生后稷,是为周祖”。颛顼属、帝喾属、尧、舜圣人,夏、商、周开国元老,全是他老人家的后裔。

在许多民族的创世神话和洪水神话中,关于不同民族都源于一个共同出生地或一个母体的说法,更是十分流行的共源性母题类型。比如,佤族“司岗里”神话说人类和万物同出于一个叫“司岗里”的山洞,依照走出者的不同顺序和叫声,变成不同民族;苗族、拉祜族、基诺族等传说大洪水后,避难于葫芦或大鼓里仅存的“人种”兄妹,繁衍了后代,他们就是各民族的祖先;彝族史诗说兄妹成婚,连生九胎(一说生下一个葫芦,从中走出九族),依次为汉族、傣族、彝族、傈僳族、苗族、藏族、白族、回族、傣族。

出于一种共同的文化心理,许多民族都把一个容器或空间,作为各民族集体记忆中共源性母体或族群共同体的象征,如洞穴、葫芦、大鼓、胎盘、鼎彝等。

有民俗学家搜集了400多篇洪水神话,含有葫芦母题的有167篇,其他则为南瓜、瓢、木桶、瓮臼、木槽、木鼓等类似容器。据统计,葫芦文化在汉族、壮族、布依族、水族、景颇族、侗族、怒族、哈尼族、拉祜族、傈僳族、仡佬族、德昂族、普米族、布朗族、彝族、佤族、阿昌族、独龙族、珞巴族、黎族、畲族、瑶族、满族、鄂伦春族、柯尔克孜族等民族中都留下了神话记忆。所以,有学者认为葫芦神话是中华民族的重要文化基因之一。这或许也可看作各族共同体认同的一个神话象征。

与洪水神话相伴的历史事件是治水。上古时代的大规模族群互动,以大禹治水为最。治水这样的大工程,不可能由一地一族完成,可见当时的社会动员能力已经达到很高的水平。为了组织不同地域和部落的人群,协调工作,人员流动成了常态,文化认同则是必须。传说禹入裸国,被发文身,即是入乡随俗、主动融入异文化的行为。禹因治水而与九族(九喻多)沟通协调,以功树立威信,获得统辖九州的权力,从而建立中国历史上第一个多民族的统一王朝夏。夏为此创立的视觉形象是九鼎。“禹收九牧之金,铸鼎以象物。”九牧之金熔为一体,以象统辖;九鼎以象九州,九州物产铭刻于九鼎,意味着九州空间的控制并由此享受九族朝贡;收列九鼎祭祀于夏王的太庙,使之与祖灵和神祇同祀。九为极数,九鼎与九州同构,拥有九鼎即拥有九州。禹因之成为多元一统王朝的开创者,夏朝于是成为中国第一个变部落联盟为中央集权(虽然集权的程度不高)的王朝。而鼎,也成为多元一体疆域及族群共同体的视觉见证和传国重器的象征。“九鼎既成,以观万国。”掌握了鼎,即可雄视一众邦国。所以,九鼎后来一直成为群雄争“问”的东西,原因即此。

当然,也有一些由于政治或信仰需要,把原来相对趋同的地缘性社会关系、共源性文化和历史记忆进行涂抹的情况,甚至把具有明确亲族关系的同类排异,如商、周王族,本来所祀均为同一个祖先,但为了割裂与前朝的关系,也会人为地变同为异:

直至政变之后,新王朝开始进行改革,建立起新的政治系统,逐步进入新的历史阶段。或许是成王时期,才开始强调“既绌殷命”确定崇拜文武的礼制,不再祭祀殷商先王,并强调周与殷商之间的区别。同时在严格确定父系继嗣制后,不同氏族的亲属关系渐行渐远。成康王之后,鉴于新的历史情况,周人认为强调殷周异族,将更符合其政策目的,从而形成商周异族、异源、异氏、异姓的叙述传统。昭穆王之后,王的谥号与殷王已不相同,这或许也反映出商周关系被逐步抹去的痕迹。

这就不是认知问题,而是为了政治目的而有意为之了。这当然会使我们联想,历史上有多少“本是同根生”的人群,因为某些利害关系的考虑,而人为划界,制造了同源者“异族、异源、异氏、异姓的叙述传统”,甚至“相煎何太急”呢?同样,到了需要认同的时候,各种考据又会如何应运而生。翻书索文献等可以找回历史依据甚至科学证据。别说本来就有亲族关系的(如商周王族)能够证出蛛丝马迹,就是毫不搭杠的神龙灵犬之类,也会扯在一起。如果说把人面蛇身的伏羲女娲尊为始祖或自称“龙的传人”,还可视为不过是一个神话一种象征,那么,看看各种家谱族谱煞有介事地追溯的始祖和勾连的名人,就可以知道这些“谱”是多么的不靠谱。

但不论靠谱不靠谱,修谱建祠的目的是联宗合族,是文化认同。祖先的拟制和圣化,管他是龙是虫,在具有敬祖崇宗传统的中国社会,只要可以凝族聚群,就会被当作一个象征。这已经是一个得到广泛认同的文化现象。而家谱族谱的修订,祖祠宗祠的重光,甚至祖先像的再造,直到现在还是宗族复兴的典型案例。家族的祖先崇拜,民族的始祖崇拜,甚至民族国家式的圣祖崇拜,早已融化在我们的文化心理和传统中,凝固为群体共享的文化符号。

不同民族甚至人种在长期经济和信仰的兼容中,也会形成一个共同体,如波斯、阿拉伯等中亚移民,吸收汉、蒙古、维吾尔等民族成分,最终形成回族。这种混融,由于信仰的助力,还在蔓延,如“藏回”“帕西傣”(傣回)等,就是改信伊斯兰教后的一些民族延伸的族系。至于因种种历史原因融入其他民族的,就更加数不胜数了,如元代、清代南下的蒙古族和满族,元、清亡后无法北归的部分族裔,为了生存,改名换姓变成了其他当地民族。

这些民族在漫长的历史过程中,以不同的形式分分合合。民族间的权力和层级关系虽然不断变化、更替或漂移,但最终都不同程度地融入中华民族的整体结构。

三、“龙的传人”与

民族共同体的文化认同

在民族认同与文化认同中,为了强化某种神圣性,人们往往把始祖神化或圣化。关于始祖是龙是蛇是女娲拿泥巴所造之人的创世神话,已经与上古史深嵌在一起。而强烈的共同体认同需要,大多来自民族处于文化转型或外侮内患危机之时。

如果说,人首蛇身的创世始祖伏羲女娲或为龙的雏形,华夏族的共祖黄帝,则似乎是最先与龙族发生关系的。“恭丘山有应龙着,有翼龙也。昔蚩尤御黄帝,帝命应龙攻于翼之野。”“黄帝采首山铜,铸鼎于荆山下。鼎既成,有龙垂胡髯,下迎黄帝。黄帝上骑,群臣后宫从上龙七十余人,乃上去。余小臣不得上,乃悉持龙髯,龙髯拔,堕黄帝之弓。百姓仰望黄帝既上天,乃抱其弓与龙胡髯号。故后世因名其处曰鼎湖,其弓曰乌号。”能够乘龙与否,成为社会分层的一个区隔标志。自从黄帝乘龙上天之后,龙,就成为与最高权力勾连的象征。历代王朝统治者,无论汉满,都喜欢自命“真龙天子”,不仅长了一副喜怒无常的“龙颜”,连服饰上拥有多少龙纹,龙爪有几个指头,用什么颜色,都被视为权威级别的标志,不得逾越。辛亥革命让“龙庭”垮了之后,龙形象被权力垄断的历史终结。但龙作为中国形象公认度最高的象征符号,仍然流行于世。

华人称自己是“龙的传人”“炎黄子孙”,不假思索,习以为常。“古老的东方有一条龙,它的名字就叫中国;古老的东方有一群人,他们全都是龙的传人。”一句“龙的传人”,引起海内外华人的强烈共鸣。以至于前些年有人从“西方人”的角度出发,提出更换“龙图腾”的时候,引起了社会上的强烈反对。该研究人员认为,龙(Dragon)的形象在西方世界被认为是一种充满霸气和攻击性的庞然大物,往往让对中国历史和文化了解甚少的外国人产生一些不符合实际的联想,因此需要更换代表国家形象的“龙图腾”,以有利于与国际社会接轨,取得更快的发展。这一项“重新建构和向世界展示中国国家形象品牌”的研究,被正式列入某市哲学社会科学规划课题立项。这种对中国文化缺乏基本认知的“研究项目”,笔者听说后也非常吃惊,当即公开批评:“换‘龙’?不是开玩笑吧?中国几千年文化所沉淀下来的东西怎么可能说换就换?再说换什么呢?换成任意的东西都会有被曲解的理由,狼,别人说你好斗,狐狸,别人说你狡猾。其实这些东西关键不在于象征物本身,而在于对它的解释。比如美国的鹰、英国的狮子,为什么别人就没有质疑他们的国家品牌形象?我们为了避免别人的曲解是不是要换成兔子?”

其实,站在列强的立场上,你再扮乖乖兔都是没用的。清末国运衰败,在列强的描绘中,中国龙是一条正待被列强宰割的巨兽;在日寇侵华战争中,日军用刺刀威逼中国人庆祝“七七事变”,中国龙被迫成为摇头摆尾献媚的角色。所以,如果没有国家民族的强盛,任你扮什么相,都是被宰割的对象。

民族共同体的强烈文化认同,往往处在民族共同体面临危机或需要复兴之时。最有效的激发因素,是社会转型、文化变迁或外侮内患,如清末同盟会祭黄帝陵,主旨是“驱逐鞑虏,光复华夏”,“扫除专制政权,建立共和国体”;中华民国成立元年(1912年),民国政府派代表团祭告黄帝,孙中山亲写的祭文有“中华开国五千年”,“世界文明,唯我有先”等字样,而后民国政府还将清明节定为“民族扫墓节”。

“七七事变”后,日寇大举入侵,中国国土沦丧,各民族饱受欺凌。面临亡国灭种危机,人们痛感“中华民族到了最危险的时候”。于是,在“中华民族”这一共同旗帜之下,曾经分裂的不同民族、阶级和党派,前所未有地紧急结为抵御外敌入侵的抗战共同体。

1936年底,国共联手和平处理完西安事变后,带来了国共联手抗日的转机。次年清明节,由蒋介石建议,国共两党代表同祭黄帝陵。国民党方面派中央党部特派员张继、顾祝同,国民政府主席林森和陕西省政府主席孙蔚如等参加,共产党方面派林伯渠为代表。

国民党党、政分别派代表宣读了祭文。祭文歌颂黄帝“受命于天”“成一统之业”,贬斥“丑虏蚩尤,梗化作乱”,不提日寇侵华,却多“华夷永判”,指责“内乱”的暗喻。国民党和国民政府后来几年的祭文,屡把“蚩尤”斥为内乱的异端,其“攘外必先安内”之意仍然隐含其间。

林伯渠代表中国共产党宣读了毛泽东亲笔撰写的祭文。祭文明确指出,作为中华民族共同始祖黄帝的族裔,要结成抗日民族阵线,坚决抵抗外侮,还我河山,卫我国权:

赫赫始祖,吾华肇浩;胄衍祀绵,岳峨河浩。······各党各界,团结坚固,不论军民,不分贫富。民族阵线,救国良方,四万万众,坚决抵抗。民主共和,改革内战;亿兆一心,战则必胜。还我河山,卫我国权;此物此志,永矢勿谖。经武整军,昭告列祖;实鉴临之,皇天后土。尚飨。

较为一致的是,国共双方的祭文,都把黄帝尊为中华民族的共同始祖。那张国共两党代表同祭黄帝陵仪式的图片,或许可以看作抗战共同体结成联盟的视觉象征。国共两党代表及社会贤达在黄帝陵前大合影的形式,直观地显示:在中华民族共同祖先面前,“兄弟”将一扫前嫌,联手共御外侮。

当然,如果严格考证,我们知道古代中国的几大族群分别有自己公认的祖先,如三苗族群的祖先是蚩尤,瑶族的始祖溯至槃瓠,氐羌族群的白石崇拜是与昆仑山融为一体的祖灵,等等。所以,从全民统一战线的角度看,贬斥蚩尤,仅祭黄帝是不妥的。不过,在那非常时期,将黄帝视为中华民族的共同祖先,虽然不一定恰当,却属必要。它要通过一个具有强大感召力的象征符号,拢起一盘散沙的“同胞”。它要向世界宣告的是,黄帝祭文及抗战口号中提及的四万万众国民,将在拟制的共同祖先麾下,凝结起一个万众一心反抗外侮的中华民族共同体——抗日民族阵线。之后,“同胞”作为一个共同祖源化的称呼,成了中国人使用频率很高的词。

共同祖源的追溯,最初来自和族联宗的需要,后来成为建构“国族”共同体的忧国之举。王明珂指出:“19世纪下半叶,西方‘国族’(nation)概念与社会达尔文主义(social Darwinism)随着欧美列强的势力传入中国。忧心西方列强在中国的扩张,并深恐‘我族’在‘物竞天择’之下蹈黑种与红种受人统治之后尘,中国知识分子结‘国族主义’概念与民主改革思想,极力呼吁‘我族’应团结以自立自强。······在欧美列强积极营谋他们在西藏、蒙古、东北与西南边区利益的情况下,结合‘中国人’(核心)与‘四裔蛮夷’(边缘)而成的‘中华民族’的我群想象,逐渐成为晚清与民国初年许多中国知识分子心目中的国族蓝图。这个国族的建构,主要赖建立这个大民族的‘共同祖源记忆’,以及建构新的‘华夏边缘’来完成。”当然,这个“共同祖源记忆”,与其说是“记忆”,不如说是“想象”。

无论是幻化的龙,还是远古的炎黄始祖,都是中华民族认同的文化形象。直到现在,一曲“龙的传人”,一声“炎黄子孙”,一句“同胞”的称呼,都会唤起海内外华人的共同体意识,激发深沉的家国情怀。

四、结 语

中华民族共同体式的文化认同和视觉形象建构,主要体现在对共同祖先的拟制、祖先像的圣化和对某些共源性视觉象征的塑造。对共同祖先的拟制、圣化或幻化,在素有敬祖崇宗传统的中国,是联宗聚族的核心认同元素。一句“五百年前是一家”,便可在一位拟制祖先的名号下称兄道弟,将陌生人纳入“我族”的亲密关系网络。各民族集体记忆中,存在许多共源性母体或类亲缘性族群共同体的象征形象,无论它是母体,还是洞穴、葫芦、龙,都可以成为多民族认同的共同体象征。在地缘性或集团性的大型合作和文化创造中,强有力的领导或文化英雄,是起凝结作用的核心。比如大区域的治水,领导者禹因为卓越的沟通和指挥能力,树立威信,从而促成了中国历史上第一个多民族国家——夏的建立。作为九州九族象征的九鼎被纳入共祀的宗庙,由此成为多民族共同体的视觉象征。

真正使各民族意识到中华民族共同体重要性的,是因社会转型、文化变迁和内忧外患等引发民族国家的结构性危机,特别是在国家和民族面临亡国灭种的时候。在仁人志士的呼吁下,不同群体往昔的纷争悄然消退,远古的祖先成为现实的旗帜,不同民族皆为“同胞”,“炎黄子孙”空前团结,形成全民统一战线的抗战共同体。

全球化前所未有地加速和扩展了不同国家和民族的交往空间。但全球化不是西化,更不是减弱各自的文化个性以被同化,而是为不同的文化类型增加平等对话的渠道和可能。学舌不是对话,所以越来越多的国家和民族意识到文化“母语”和文脉本土的重要性,都在寻找身份认同和文化认同。在打开眼界“美人之美”的同时,也要坚守文化自信,“各美其美”。这样,才可能实现“美美与共,天下大同”的目标。中华民族共同体,是历史和现实铸就的“认同”母体,与此相应的视觉形象,也是国家和民族共享的文化符号。

中华民族共同体形象的塑造,经历了漫长的历史时间,跨越了广阔的地域空间,融合了多元的民族群体;中华民族共同体形象的塑造,不仅是族群间的互动,更是文化上的认同和精神上的共识。在当前世界格局不断重组,地缘政治复杂多变,分裂主义有所抬头的情况下,铸牢中华民族共同体意识,不仅具有现实的政治意义,也具有深远的文化意义。

(注释从略,详见原刊)

图文来源:微信公众号“ 民族艺术杂志社” 2022-01-26

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛