作者简介

北京师范大学文学院教授、博士生导师,现任民间文学研究所所长,国家社科基金重大项目《20世纪中国民间文学研究专门史》首席专家。并担任中国民俗学会副会长,中国民间文艺家协会副主席,北京市人大代表,中国文学艺术界联合会第十届全委会委员等职。2001年入选北京市”新世纪百人工程”,2007年入选教育部新世纪优秀人才支持计划。近年研究方向为口头叙事文学、中国民俗史、民俗学及民间文学理论。

著有《20世纪中国民间故事研究史》《解读禁忌:中国神话、传说和故事中的禁忌主题》《民间文学引论》等。发表学术论文《民间文艺认定的三个维度》《“民间文学志”概念的提出及其学术意义》等。

摘要

唐幽州作为华北平原北方的门户,是游牧部族入侵所首先要占领的地方。实际上正是汉族与游牧部族之间的矛盾,在东北边防急剧紧张的形势下,幽州在全国范围内的文化特性才显示出来。边塞的战事环境铸就了当地人豪迈、无畏的族群性格,饮食文化则不得不远离“食不厌精、脍不厌细”的审美境界,而以野性、粗放的面目呈现出来。相反,在战争的硝烟中弥漫着慷慨激昂的诗情,民族情结超越了对食欲的满足,而升华为一种精神力量,于是,边塞诗在幽州得以盛行。战争直接导致诗性与饮食的错位,这是唐幽州独特的文化现象。

关键词 唐代;幽州;战争;饮食文化;边塞诗

总体而言,唐代是中国饮食文化发展的繁荣时期。各地饮食文化的交流极盛,交流以国都长安为中心,构成东西饮食文化的交汇点,波及广州、扬州、洛阳等主要都会。长安是当时最大的国际开放城市,来往都城的有各国使臣,包括远在欧洲的东罗马外交官。“在中国王朝时代的前半期,长安城毫无疑问是全国最大的政治中心,其余如洛阳、金陵(南京)虽然也号称名都,却很难与长安相比拟。远自周初,文王作丰,武王治镐,都在泾渭盆地,到了秦始皇统一天下,经营咸阳直到渭南,从地理上来看,这都可以认为是长安城的先驱。汉唐长安,虽然不在一地,也只能看作是前后城址的转移。长安城的兴起,一如其他城市一样,首先决定于社会经济的发展”。都城建立与繁荣,关键在于坐拥充沛的食物及其他生活资源。关于这一点,司马迁在历数了关中地区的地理条件、嬗递脉络、地方资源和贸易情况之后,在《史记·货殖列传》中归纳道:“故关中之地,于天下三分之一,而人众不过什三;然量其富,什居其六。”财富与人口数量的巨大反差,成就了关中的优势地位。相对而言,一方面,幽州城的边疆区位则不利于物质文化建设,其饮食文化方面值得书写的远不及上述城市。另一方面,边塞的英雄情结超越了饮食生活世界,并以雄浑的诗篇绽放了出来。在物质生活领域中,遭受战争冲击最严重的莫过于饮食;就精神世界而言,在一定程度上,隋唐的诗性时代是由战争催生而成的。

盛唐文化之不盛

幽州饮食文化处于平稳过渡期间。由于这一时期幽州在全国的政治、经济地位并没有发生重大变化,导致这一时期幽州饮食文化没有什么特别之处。较之前代,饮食文化的演进并不明显,也没有出现新的饮食文化元素。这一点似乎古人也意识到了,关于饮食方面的记录少之又少。

幽州重升为军事重镇,作为边境要塞战争频仍。“中国得之,足以蔽障外裔;外裔得之,足以摇动中国”。自秦汉以来,蓟城成为中原王朝的北方边城和军事重镇,长期屯驻大量军队。粟多则兵强,兵强则可制胜。《管子·权修第三》记载:“地之守在城,城之守在兵,兵之守在人,人之守在粟。”粟(饮食)是镇守军务优先重视的问题。但战争、迁徙与美食追求毕竟相互抵牾,尽管任何一个地区都存在饮食文化,但并非都有值得载入史册的代表性和美学价值。由于深陷割据困境,幽州藩镇强调武力之效能,对美食经营的忽略则为不争的事实。然而,依幽州历来的饮食文化积淀,即使缺少如长安、洛阳两都的饮食文化交流与传播的便利条件,却仍然保存了一定的饮食文化地域特色。燕地的饮食文化尚未汇入中华饮食的主流系统当中,且区域特点比较模糊。当然,幽州地区饮食文化相对滞后而又没有得到应有记录的原因是多方面的,其中粗放的饮食品位是一个重要因素。

隋唐期间,蓟城在中国北方的军事地位显得十分突出。隋朝的涿郡和唐朝的幽州都以蓟城为治所,因此蓟城又被简称为涿郡或幽州。从行政区划而言,隋代废幽州为涿郡,唐代又改为幽州,还曾一度改名为范阳郡,以蓟城(或称幽州城)为幽州地区的中心,先后为郡、州治所。较之前代,幽州的政治地位并没有得到提升。政治地位的不显著直接削弱了其饮食文化的影响力,因为政治地位有助益饮食品位的提升。相应地,一个地区政治地位的提升必然以对美味的嗜好为文化表征,而与彪悍好战的族群性格不相容。

燕地处于华北中北部,是农耕方式与北方草原游牧方式的中间过渡地带。这里是两种生产方式碰撞最为激烈的前沿地区,而战争直接加剧了这一碰撞的激烈程度。在两种不同生产方式的对垒中,燕地往往成为维系农耕经济区域的属性而作出牺牲的战场。原本两种经济模式的融合是饮食文化繁荣的基础,大可演绎为多元的饮食文化结构,但战争的硝烟弥漫整个饮食生活世界,令美味无从生发。

唐代节度使安禄山、史思明在范阳(治所幽州,今北京)起兵发动叛乱,持续八年(公元755—763年)之久,史称“安史之乱”。乱后,河北藩镇被割据,一直陷入战乱,经历五代,幽州城遭受重创,农耕区的经济文化也遭到严重破坏。“幽州蓟城在这场变乱之后,其影响和职能受到削弱,城市本身亦随之衰落了。”战争搅乱了幽州饮食文化的常态及其发展的基本进程。一个城市的衰落标志着其已然失去了安居乐业的生存环境。从战争的维度审视幽州的饮食文化,便可理解幽州饮食文化远离盛唐的缘由了。

“安史之乱”后的一个半世纪之内,幽州诸族群之间的关系更为错综复杂,民族的融合与凝聚急剧加速,这一异乎寻常的过程,是在叛乱、平叛以及军变更迭的战火中演进的。北方由于长年战乱,河北、河东直到北宋都城汴京周围地区的经济状况明显衰落,人口流失、土地荒废,加上天灾频繁,社会经济进入萧条期。《宋史》卷一七三《食货上一》提到,宋太宗至道年间(公元995-997年)陈靖上书述说当时的情况是:“今京畿周环二十三州,幅员数千里,地之垦者才十二三,税之入者十无五六。”由于农业生产不能提供用于烹饪的食物,饮食文化的发展就失去了根本条件和应有的资源。同时,战争也让当时的燕人失去了品味佳肴的安逸环境。

安史之乱

“安史之乱”“给北方人民带来了空前的灾难。叛军所到之处‘焚人室庐,掠人玉帛,壮者死刀锋,弱者填沟壑’,社会经济遭到空前浩劫,蓟城同样也遭到一场灭顶之灾。”处于战争中和前线的城市经济发展必然滞后,成为不宜居的地方。盛唐以前的城市与均田制等国有、农本的社会管理体制相适应,主要为政治中心地。随着物质消费不断扩张,城市的文化功能也不断凸显出来,在均田制度瓦解之后,经济型的城市蓬勃发展,诸如洛阳这类城市。

“安史之乱”对唐王朝产生了深刻的影响,这种影响是多方面的。仅对人口流动的走向而言,以安史之乱为契机,引起了北方人口的大规模南迁,作为安史之乱肇始地的幽州更是如此。与安史之乱前的流入相比,这八年期间以本地人口(包括此前迁入的各少数民族)大量外流,而以北方后起民族继续迁进幽州为特征,北方民族南下的态势在唐后期愈演愈烈。大规模人口的流出与流入,直接改变了幽州的人口构成,餐饮业、饮食风味失去了稳定的营造环境。幽州与中央及其他地区的饮食交流关系都发生了不同程度的改变,这些都使得幽州饮食的正宗体系难以建立。若再将视线拉长一些,唐代幽州地区的人口流动与其前的世家大族的南迁、开元和天宝年间东北民族的南下,以及东北唐末五代以后幽州当地人口的逐步南移,共同构成了一个相对完整的序列,促进了全国政治重心南移这一过程的实现。幽州的士族豪绅举家南进也带走了本来属于幽州的饮食文化。

随着人口的流动,幽州的饮食文化可以得到重组再塑,但由于不具备天时、地利和人和的条件,饮食文化发展的稳定性不能得到保障,人们的饮食行为一直处于摇摆和波动之中,难以被把握和认定。通常情况下饮食主体风味的形成需要长时间段及平稳的生活场域,不同民族和族群频繁地进进出出,相异的饮食文化一时难以实现融合。战争的破坏力波及社会生活的方方面面,除了饮食资源匮乏之外,居民成分的快速更替使得幽州饮食未能倾向附着于某一民族,并亮出民族饮食的标签。

当然,战争并非幽州的一切。刘昫在《旧唐书》中如此评价幽州风习:“彼幽州者,列九围之一,地方千里而遥,其民刚强,厥田沃壤。远则慕田光、荆卿之义,近则染禄山、思明之风。”“禄山、思明之风”为“胡风”的同义语,也包括“胡食”在内。不过,胡化同样背离了幽州饮食长远的发展目标,胡化并非幽州地区饮食文化的主要发展方向,反而改变了其原本的演进轨辙。从宏观层面而言,滞后与胡化是互为关联的,胡化饮食和饮食胡化皆非出于有意识地饮食文化追求,这一过程并不注重烹饪技艺,也不利于将饮食水平提升至更高的品位。

汉人胡食图

胡食是书写隋唐饮食文化的史学家们共同强调的。但是,当史学家们在阐述隋唐饮食胡化这一特点时,便一概将饮食胡化最为典型的幽州撇开了。相反,唐代诗人则热衷于幽州边塞胡食形象的塑造,“胡化”现象备受诗人关注,诸如,李白的“牛马散北海,割鲜若虎餐”(《幽州胡马客歌》);张说的“正有高堂宴,能忘迟暮心?军中宜剑舞,塞上重笳音”(《幽州夜饮》),皆为经典诗句。张说诗句中筵席间的舞剑和吹奏胡笳,正是胡食富有代表性的场面。在对待幽州胡食的态度上,历史与文学并没有实现交集,而是出现了历史学家的失语与诗人深切感悟的明显反差。当然,在这里饮食和诗只是一种“偶遇”,或者说胡食不过是边塞诗的一种点缀,毕竟其属于闯入的身份,两种文化形态并没有构成对等的关系。

饮食文化让渡于战争

隋炀帝和唐太宗在全国统一之后,都曾利用蓟城作为基地,向东北进行征讨。中原王朝在势力强大的时候,往往把蓟城作为进攻的据点。这一方面由地理位置所决定,另一方面也得益于当地人的英勇无畏。隋大业七年(公元611年),隋炀帝御驾亲临涿郡的临朔宫,组织精兵强将,发动进攻高丽的战争。史书载云:“(隋炀帝)发江、淮以南民夫及船运黎阳及洛口诸仓米至涿郡,舳舻相次千余里。”大业七年,秋七月。连绵千余里的粮草从河南运至蓟城。接着又征调全国各地的军队集结于涿郡:“四方兵皆集涿郡……凡一百一十三万三千八百人,号二百万,其馈运者倍之。宜社于南桑干水上,类上帝于临朔官南,祭马祖于蓟城北。”大业八年,春正月。《隋书》亦载,隋炀帝用兵辽东时,遣将于蓟城南桑乾河上筑社樱二坛,设方遗 , 行宜社礼 , 又于蓟城北设坛 , 祭马祖于其上。这种祭祀带有强烈的政治色彩,显然是出于战争的目的。隋炀帝发动过三次大规模征服高丽的战争,蓟城都是兵马粮饷的集散之地,蓟城军事地位之重要,由此可见一斑。南运而至的粮食只是用于充饥,以满足好战秉性之宣泄。

幽州地处东北边疆地区,也担负着“匈奴断臂,山戎抛喉”的重任。正如宋人所言:“天下视燕为北门,失幽、蓟则天下常不安。幽、蓟视五关为喉襟,无五关,则幽、蓟不可守。”幽州所处的地理位置使之成为兵家争夺的焦点。“安史之乱”之前,李唐政权构建了三层边疆防御系统,由外及内:第一层乃名义上臣服唐王朝,并作为其藩属的外族势力,以奚、契丹等为代表;第二层是以羁縻州府形式存在的外族部落降户,如营州境内诸族;第三层是唐王朝直接管理并派有驻军的辖区州、府、县,如幽州及其下属各地。幽州属于第三层防御系统,位处李唐王朝直接管辖的前线。“经过中宗、睿宗、玄宗三朝对幽州地区防御力量的不断加强,加之所辖编户的增加,至天宝年间,幽州作为东北边防体系军事中心的地位得以确立。”“每当中原的汉族统治者内部争斗剧烈,游牧民族就常常乘机内侵,于是蓟城又成为汉族统治者军事防守的重镇,而一旦防守失效,东北地区游牧部族长驱直入之后,蓟城因为地处华北大平原的门户,遂成为双方统治者的必争之地,甚至还会成为入侵者进一步南下的据点。”故而幽州由汉王朝掌管,少数民族和汉族却时常在此呈拉锯状态。即便在战事较少的唐末五代,幽州也多次遭受契丹侵掠。据统计,自后梁干化元年(公元911年)到后唐同光三年(公元925年),契丹大规模南侵就有八次之多。其中后梁贞明三年(辽神册二年,公元917年)的一次,契丹围攻幽州城近乎半年,幽州的经济遭受重创。“燕赵黎氓,略无宁岁”,此等景况,基本温饱都难以为继,何谈饮食文化和美味的享受?

隋唐五代时期,中原王朝许多重要的军事活动都发生在幽州地区。隋唐王朝征伐高丽主要以幽州为后方供给和军队休整基地;幽州也在中原王朝抗拒北方突厥、契丹等少数民族入侵中发挥了桥头堡的作用。隋朝初期,一些著名的武将担任幽州主官,如阴寿、李崇、周摇等。这些武将在饮食方面也是大刀阔斧,与“食不厌精、脍不厌细”不可同日而语。

据《旧唐书·地理志》载,“范阳节度使,临制奚、契丹,统经略、威武、清夷、静塞、恒阳、北平、高阳、唐兴、横海等九军”。小注曰:“经略军,在幽州城内,管军三万人,马五千四百匹。威武军,在檀州城内,管兵万人,马三百匹。清夷军,在妫州城内,管兵万人,马三百匹。静塞军,在蓟州城内,管兵万六千人,马五百匹。恒阳军,在恒州城东,管兵三千五百人。北平军,在定州城西,管兵六千人。高阳军,在易州城内,管兵六千人。唐兴军,在莫州城内,管兵六千人。横海军,在沧州城内,管兵六千人。”后梁贞明三年(公元917年)契丹攻幽州。“是时,言契丹者,或云五十万,或云百万,渔阳以北,山谷之间,毡车毳幕,羊马弥漫。卢文进招诱幽州亡命之人,教契丹为攻城之具,飞梯、冲车之类,毕陈于城下。凿地道,起土山,四面攻城,半月之间,机变百端。城中随机以应之,仅得保全,军民困弊,上下恐惧。”军旗飘扬、呐喊动地,此情此景,身体的满足(包括食欲)已微不足道,空气中所弥漫的是豪情和斗志,所激荡的是燕赵悲歌。

即便食欲旺盛,也不可能有满足的可能性。大片耕地抛荒,使饮食失去了基本的来源保障,故而才有张说屡次上表朝廷,奏请屯田开漕。《请置屯田表》曰:“臣说言,臣闻求人安者,莫过于足食;求国富者,莫先于疾耕。臣再任河北,备知川泽。窃见漳水可以灌巨野,淇水可以溉汤阴。若开屯田,不减万顷;化萑苇为秔稻,变斥卤为膏腴,用力非多,为利甚博。谚云:‘岁在申酉,乞浆得酒’。来岁甫迩,春事方兴,愿陛下不失天时,急趋地利,上可以丰国,下可以廪边,河漕通流,易于转运,此百代之利也。……今昧死上愚见,乞与大臣等谋,速下河北支度及沟渠使,检料施功,不后农节。……奉表以闻,谨言。”尽管燕地具备了优越的耕作条件,但战争令张说的理想状况难以变成现实。战争对饮食生活的影响深远,饮食文化的创新与发展在烽烟弥漫中消失殆尽。

幽州的粮食远不能实现自给,于是粮食贩运打破了先前千里不贩籴的局面,粮食成为普通和大宗的商品,特别是通过长途流通贩运而具有很大的规模。唐代前期的幽州市场上流通大量的外地米,杜甫《昔游》诗:“幽燕盛用武,供给亦劳哉。吴门转粟帛,泛海陵蓬莱。”《后出塞》诗也云:“渔阳豪侠地,击鼓吹笙竽。云帆转辽海,粳稻来东吴。”都明确指出江南的稻米、布帛,经过海上运输来到了北方幽燕地区,是幽州地区重要的米源地。粮食输入原本为了饮食,却似乎与幽州的饮食文化无关,反而激发起诗圣一声声感叹。在其他都市的物质和精神文化都繁盛于唐朝的情况下,幽州作为交通中心和商业都会,竟然出现了饮食文化与诗性的错位,委实颇为奇特和罕见。

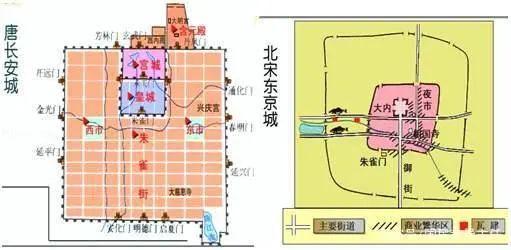

除战争因素外,特殊环境中幽州城的管理体制也不利于饮食行业的兴盛。北宋出使辽朝的使者路振的《乘轺录》描述幽州的情况:“城中凡二十六坊,坊有门楼,大署其额,有罽宾、肃慎、卢龙等坊,并唐时旧坊名也。” 坊里治安、巡逻、宵禁等都有严格的制度规定,坊门晨启夜闭,与城门开关时间一致。只有正月十五开放宵禁,许人观灯。可见坊市实行的是军事化的管理,买卖和经商受到极大限制。唐代实行坊市制度,是将城市中各类建筑划分成封闭的地理空间,将城市居民分区居住并保持相对独立性的一种封闭式管理机制,坊为居民居住区,市为商业区。

市坊制

之所以将生活空间封闭起来,这与当地人生性好斗有一定的关联性。如此的生活空间显然限制了饮食行为的自由。唐朝后期社会变革,地方城市兴起,城市商品经济的发展,突破了阻碍城市发展的封闭的坊制。司马光在《资治通鉴考异》卷十六引《蓟门纪乱》中记载:“自暮春至夏中,两月间,城中相攻杀凡四五,死者数千,战斗皆在坊市阊巷间。但两敌相向,不入人家剽窃一物,盖家家自有军人之故。”彪悍善战成就了封闭的坊市制,但坊市制也被这一性格所毁。尽管如此,饮食行业仍失去了自主发展的可能性。

战争成就了边塞诗

任何一个地方在任何一个时期的文化不可能都是“沙漠化”的,更何况是在盛唐时期。战争不能造就美食和美食家,但却可以产生英雄和催化诗性。饮食和诗处于文化形态的两端,在饮食等物质文化形态不宜张扬的境况下,便自然转向对精神世界的经营。唐代文学,特别是边塞诗的形成与发展,给幽州城留下来不可磨灭的印迹。民族之间的战争必然激发出深刻的民族情结,这一涌动于血脉的民族气节倾注于笔端,边塞诗篇油然而生。相对于崇高的精神境界,饮食行为自然被视为是低级的,故而饮食的边塞风味终究未能释放出来。

“三国、魏晋、南北朝及隋代,战争频仍,幽燕地区更是悲苦雄阔的大战场,不管是否到过幽燕,边地、征人、游子、侠者、剑客、思妇等文学形象均已成为对幽燕地区文学想象和文化憧憬的重点。”这些边塞的典型形象频频出现于唐代诗句当中,演绎为富有边塞文风的悲壮图式,而幽燕地区的饮食却不能诉之于文学性的表达,难以转化为诗歌语言。尽管“胡食”入诗了,但诗人的本意是借“胡食”抒发忧思之情,而非对“胡食”的宣扬和礼赞。“唐代边塞诗的两个最重要的指向地,一个是西北边塞,一个是东北边塞。在西北边塞只有安西都护府、北庭都护府、玉门关、阳关这样的军事要塞和关口,往来人员多为军事人员;而东北边塞却有幽州城这样的集政治、军事、文化、商贸为一体的中心城市,幽州城鼎盛时人口达到30多万,是一个相当规模的城市了。”原本如此规模、居民民族身份又如此多元的城市为饮食文化的兴旺发达提供了得天独厚的条件,遗憾的是战争成为一切之中心。蓟城之所以成为军事重镇,这与北方民族矛盾的激化有直接关系。隋唐时期,幽州之北有契丹、奚、霫、高句丽、靺鞨、突厥等牧猎民族。这些少数民族中,有的与隋唐王朝和好,有的则与隋唐王朝结怨。和好者相安无事,结怨者则遭征伐。战争成就了边塞诗,却是造成燕饮食文化裹足不前的重要因素。

唐朝疆域图

关于幽州的许多方志评论“幽燕自古多豪侠之士”“愚悍少虑”,多武而少文,只是到隋唐之后,方 “多文雅之士”。但这些文人,大多是军阀的幕僚、宾客,他们舞文弄墨,但在饮食方面缺少更高境界的追求。“前代称冀幽之士钝如椎,盖取此焉。俗重气侠,好结朋党,其相赴死生,亦出于仁义,……故自古言勇侠者,皆推幽并云。然涿郡、太原自前代以来,皆多文雅之士,虽俱曰边郡,然风教不为比也。”这段话着眼于燕地的整体社会风俗,但“气侠”之风的饮食与仁义之教的饮食文明存在明显差异。这种“气侠”饮食的形成与北方少数民族崇尚勇武的传统有关。幽州城处于农耕与游牧交界的军事要地,军事地位凸显,故而其饮食文化秉承了豪爽之气。

随着隋王朝政权的建立与巩固,东北的少数民族源源不断地迁徙到幽州,“开皇三年,除幽州总管。突厥犯塞,(李)崇辄破之。奚、霫、契丹等慑其威略,争来内附”。唐朝时期进入幽州的少数民族人口更多了。幽州遂成为聚合各族群内迁的一个重要的据点,幽州城亦为族群杂居融合的城市。容纳了突厥、奚、契丹、靺鞨、室韦、新罗等数个族群,构成顺、瑞、燕、夷宾、黎、归义、鲜、崇等二十几个侨治蕃州,约占幽州汉蕃总户的三分之一,再加上往来于此地的北方族群,胡人几乎占据了半壁江山,这对幽州饮食风尚的冲击可想而知。

当地人禀赋粗犷、豪爽和耿烈的性格。这一性格在隋唐这一战争多发的时期似乎更加得到人们的推崇。《隋书·地理志》指出河北“其人性敦厚,务在农桑”,又云“涿郡(即北京)连接边地,习尚与太原同俗”。由幽州等地汉族组成的军队在战场上表现似乎如游牧民族,强悍无比,经常令中原的汉族惊叹不已。唐代高适的“幽州多骑射,结发重横行”诗句可为之佐证。一方面,风高气寒的生存环境铸就了燕地人们剽悍的秉性。在饮食方面,这一性格和处事方式绝对不适宜“脍不厌细,食不厌精”,与烹饪技艺的精湛追求背道而驰。不仅如此,后世宋太宗雍熙北伐之前的一道诏书称:“岂可使幽燕奥壤犹为被发之乡,冠带遗民尚杂茹毛之俗”,这种原始、古朴和野性的饮食境况,与美味的境界及当时美食家们所倡导的应该是大相径庭,甚至是格格不入。另一方面,边塞风光、遍地战火和原始风味在锻造燕地族民性格的同时,也激发起全民的文学激素。民族情结和对英雄的礼赞一并爆发出来,并诉诸狂野的诗风。刀光剑影必定伴随着颂歌,那是一个民族必须传承的历史记忆和史诗。

李白有诗《出自蓟北门行》,其中“画角悲海月,征衣卷天霜。挥刃斩楼兰,弯弓射贤王”,描绘的是盛唐时候幽州的文化气象,说明幽州地区沾染胡化之风,肩负防御塞外族群的重任。杜甫《送髙三十五书记十五韵》:“高生跨鞍马,有似幽并儿。脱身簿尉中,始与捶楚辞。……十年出幕府,自可持旌麾。……边城有余力,早寄从军诗。”边塞诗的豪放与饮食的粗犷相辅相成,均围绕着战争的维度展开。

“幽州胡马客,绿眼虎皮冠。笑拂两只箭,万人不可干。弯弓若转月,白雁落云端。双双掉鞭行,游猎向楼兰。出门不顾后,报国死何难。天骄五单于,狼戾好凶残。……翻飞射鸟兽,花月醉雕鞍。旄头四光芒,争战若蜂攒。白刃洒赤血,流沙为之丹。名将古谁是,疲兵良可叹。何时天狼灭,父子得闲安。”

边塞诗风的兴起是建立在幽州劲悍刚勇的社会习尚基础上的。《资治通鉴》卷二二二考异引《蓟门纪乱》道:“自暮春至夏中,两月间,城中相攻杀凡四五,死者数千,战斗皆在坊市闾巷间。但两敌相向,不入人家剽窃一物,盖家家自有军人之故。又百姓至于妇人小童,皆闲习弓矢,以此无虞。”儒雅之风衰微,一派尚武习气,以儒学为核心的农耕文化也停止了前行的步伐。

就幽州而言,饮食文化的兴旺和繁荣最终应取决于农耕而不是游牧,农业生产惨遭破坏,直接导致饮食资源的匮乏。而胡食的强行介入,不仅未能拯救幽州饮食文化,反而使之偏离了正常的轨道。而诗性却溢出了生产方式和儒雅的边界,摆脱了礼教的羁绊。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)2021年第1期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛