点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

伊藤清司对《山海经》神怪的民俗诠释

梁奇 陈钰琳

原文刊于《民俗研究》2022年第2期

摘 要

神话与民俗密切关联。民俗事象与民俗活动是神话赖以存在、传承的载体,神话是民俗活动的精神内核,通过民俗学的视角可窥测神话的意蕴。日本伊藤清司的《山海经》神怪研究就是这方面的典范。他以西方文化人类学派的理论与方法为指导,以交感巫术为依据,采用“以今证古”的方法阐释神怪内涵,以“形态标准”判别神怪类属,促使《山海经》研究由传统文献考证转向民俗文化阐释。其研究既有利于揭橥神怪的民俗文化内涵,也拓宽了《山海经》的研究视域。但其中亦有不足,如忽视民俗文化的变异性特征,忽略空间场域对文化差异的影响,甚至有过度阐释的现象。审视伊藤的研究,可使学界取长避短,从而助力于推进《山海经》的研究。

关键词

伊藤清司;《山海经》;民俗文化;

范式意义;学术审视

神话与民俗相辅相成。民俗事象与民俗活动是神话赖以存在的载体,神话是民俗文化传承的内在驱动力。甚至有学者认为神话本身就是民俗事象,它既“反映了初民对事物的认识,也反映了因这种认识而产生的风俗习尚”,所以我们可依据民俗事象和民俗活动考索、阐释神话。作为中国古代“神话之渊府”,《山海经》涉及较多的民俗事象,日本学者伊藤清司(Seiji Ito)从民俗学视角对其进行了系统的研究。他借助西方文化人类学理论,结合考古学、民俗学、文学等学科知识与方法,对《山海经》中的神怪类型、巫术信仰与民俗文化特质进行阐释,形成了宽广的研究视域。拙文以伊藤清司的《中国的神兽与恶鬼:<山海经>的世界》《中国古代文化与日本·<山海经>研究》《<山海经>与华南的古代民族文化》等论著为中心,探究其民俗学阐释的可行性、范式方法及意义,以就教于方家。

《中国的神兽与恶鬼:<山海经>的世界》

伊藤清司

一

《山海经》民俗学阐释的可行性

民俗学(Folklore)由英国学者汤姆斯(William John Thoms)提出,本意为“民众的知识或智慧”,其内容包括传统的文化现象、风俗习惯和民间信仰等。“传统”指经文及其诠释、文学作品,以及人类的信仰、行为、思想等“世代相传的东西(traditum)”。可见民俗学的研究对象具备内容的宽泛性与传承的长久性之特征。民俗既是一个学科、一种研究方法,又指民间风俗事象,兼具方法论与研究内容的双重属性。作为一种阐释方法,民俗阐释以探究民众生活与民众欲求,发掘民众艺术、民众信仰和民众习惯为己任,揭橥这些民俗事象背后所包含的文化意蕴及其传承规律是民俗学研究的目的。伊藤借助西方文化人类学派的理论与方法研究《山海经》中的神怪,形成了独特的阐释范式。考察伊藤民俗阐释的生成场域及范式意义,将有利于《山海经》研究的深入展开。为行文方便,笔者将他阐释时所使用的民俗学方法、材料等都归入民俗学诠释的范畴,并将之作为本文的研究对象。

(一)《山海经》是上古民俗文化的文本集成

《山海经》由山经、海经和荒经三部分组成,包含诸多民俗事象,其中以祭祀、佩饰习俗最为突出。

第一,祭祀民俗。祭祀包含祭品、仪式与语言三个主要元素,祭品通过一定的仪式进献给神祇,语言用于沟通人神。祭品主要包括太牢、少牢、璋玉、精米与酒等,祭祀仪式主要有斋戒、祈、瘗、婴等。与二者相比,《山海经》保留的祭祀语言较少,故本文以祭品与祭祀礼仪为例进行论述。

首先,祭品的选择包含民俗元素。山岳神祇祭祀的书写范式为“毛+玉/糈(供奉的谷物)/婴+用(以)+祭法”。其中,毛是祭祀山川神祇时不可或缺的祭品,包含着丰富的礼俗。郭璞认为“毛”指选择祭祀的牲畜时以其毛色为标准,袁珂认为“郭注不确”,应指猪鸡犬羊之类的祭祀毛物。朱德熙、刘钊则认为“毛”是“都、皆、全”之义。比较而言,袁珂的注解较为可信。毛物的选择所包含的礼俗可借助《礼记·郊特牲》加以说明,“毛、血,告幽全之物也。告幽全之物者,贵纯之道也”。郑玄注曰:“纯谓中外皆善。”孔颖达疏曰:“血是告幽之物,毛是告全之物。告幽者,言牲体肉里美善;告全者,牲体外色完具。所以备此告幽全之物者,贵其牲之纯善之道也。”郑玄所谓“中外皆善”之“外”应是犬牛羊外在的毛皮,孔疏表明古代祭祀要将牲畜毛、血、皮肉等全身均进献给神祇,以表达敬意。比较可知,郭璞可能受到郑玄的影响而关注牲畜的外在毛色。但不管是郭璞注《山海经》,还是《礼记》及其注疏侧重于牲畜的全身献祭,其中均包含祭品的甄选、完整性等祭祀习俗。以此类推,《山海经》其他祭品的选择亦应该有一套固定的礼俗程式。

其次,山川祭祀蕴含礼俗。在交通不便、地理学不发达的古代社会,山峰是一个空间区域内的重要标志,先民重视这些山系,并将其分等级祭祀,其中蕴含着礼仪。如騩山、禾山被称为“帝”,祭祀时使用太牢、羞酒、歌舞;升山、苦山、少室、太室、骄山、堵山、玉山、夫夫之山、即公之山和尧山等被称为“冢”,祭祀时使用少牢、羞酒、吉玉;羭山被称为“神”;熊山被称为“席”。俞樾认为帝、冢、神等是对山岳的比喻性称呼,帝最高,冢为次,神再次。可见山川地理成为社会权力的象征与隐喻,山系的分等与祭祀涵盖礼仪习俗 ,我们从民俗学视角阐释才能更好地揭示其意蕴。

第二,佩饰与其他民俗。依据佩戴物的不同,可将《山海经》的佩饰习俗分为三类:佩戴草木,佩戴鸟兽的毛羽、器官或图像,佩戴玉石。如《南次一经》的迷穀“佩之不迷”、育沛“佩之无瘕疾”、鹿蜀“佩之宜子孙”、旋龟“佩之不聋”,《西山经》的玉膏“君子服之,以御不祥”,《海外西经》夏后启“左手操翳,右手操环,佩玉璜”。值得注意的是,先民无法佩戴体格硕大的鸟兽,可能是将其迷你图像或者兽体的某一部分“悬挂在马的胸前”或“悬挂于家门口或村落的入口等处”,以代表佩饰。但不管哪种佩戴与悬挂习俗,均与交感巫术相关。巫术又与民俗关联,我们可从民俗视角揭示佩饰的文化意蕴。此外,《山海经》还包括饮食、禁忌、图腾、医药、岁时民俗、原始历法和异域风俗等民俗内容,我们需从民俗学视角阐释其意义。

(二)《山海经》神话在后世民俗中的受容

《山海经》的神话是对前世民俗的继承,又在后世民俗中流传。兹以“赤”为例论证其神话在后世民俗中的受容。“赤”在《山海经》中的记载多达100次,加上属于赤色体系的朱、丹、赭、彤、红、紫等则更多。这些赤色多与辟邪趋福相关联,如《西次一经》石脆山“有流赭,以涂牛马无病”,郭璞注曰:“赭,赤土。今人亦以朱涂牛角,云以辟恶。”《东次四经》东始之山“有木焉,其状如杨而赤理,其汁如血,不实。其名曰芑,可以服马”,郭璞注曰:“以汁涂之,则马调良。”由郭注可知,晋代亦有以赤色辟恶的民俗信仰。赤色被赋予禳解灾厄、驱邪祈福之属性,是古代先民尚赤的表现。先民崇尚红色、使用赭石,盖源于赭石易得与色彩艳丽两种属性。赤色在后世的民俗活动与民间造物中出现了祈福与活力、欢庆等层面的文化内涵,甚至早期的宗教思想减弱而祈福、欢庆等元素占据主导,但仍以禳灾驱邪的神话属性为其内核。如我国民间有端午佩朱砂香囊、以红纸剪“五毒”以辟邪的习俗,即取红色禳灾驱邪之寓意。可见,后世民间与民俗活动中所使用的赤色,多与《山海经》中以赤红辟邪禳解神话相关。

美国学者波亚士(F.Boas,即博厄斯)将神话与社会生活、风尚习俗等关联,认为“最优势的文化事业,是反映在神话中的。神话中的事件,反映着人民的生活和职业,因而社会生活的一部分情景,就可以依据这些故事而再建出来”。《山海经》的神话亦蕴含着当时社会的文化与民俗,这些文化在后世亦有承传。我们若以民俗文化视角回溯这些神话,其文化脉络将会清晰呈现。

(三)民俗阐释能弥补《山海经》研究之缺憾

以往的《山海经》研究多侧重于文字校勘、名物训释,大多难以揭示其中的神怪叙事与民俗现象。古代学者如郭璞在训释名物、校订文字上用力甚巨;毕沅侧重于地理学考察,主要进行文字与山名水道的考证工作;郝懿行秉持实事求是的态度训释经文,鲜有主观发挥。以袁珂为代表的现代学者秉持鲁迅的“巫术说”,从神话学视角研究《山海经》,开启了新格局。陈连山认为,正是袁珂将其中支离破碎的神话片段进行了较为系统的钩稽与解说,从而确立了《山海经》文学经典的神圣地位。但是,也有学者批评袁珂仍以文献考证为主,忽略了该书的地理属性,缺少来自民俗学、社会学、考古学等多学科的综合观照,以致仍有一些悬而未决的问题甚至训释不当之处。

学术创新分为材料创新与方法创新,而古籍的研究则具体表现为文献整理与文化阐释两个层面。前贤对于《山海经》的文献研究已经达到一定的高度,尤其是随着出土文献的利用,书中的诸多考据难题得以解决。要想取得新的进展,人们须从方法论上寻求突破口。故而,早在19世纪末至20世纪初,随着西方文化、日本文化等外来文化在中国的广泛传布,我国老一辈的学者也尝试使用新的理论与研究方法研究中国神话。如“闻一多、顾颉刚、钟敬文等非常关注民俗与古代神话的关系研究,将民俗事象与人类文化学、神话原型、神话意象等结合起来,深入发掘其内在的宗教礼仪、文化心理、社会意识等古老文化内涵”。其中,钟敬文开创了从民俗学视角研究《山海经》的先河。他在1930年列出了《山海经》研究提纲,包括总论、神祇及其祭祀、巫术与原始医药、自然神话与各类传说等内容,“除了第一部分外,尽是些‘民俗学’上事件的课题”。遗憾的是,因疾病、动乱等原因,钟老的宏大研究计划并未完全落实,但他将《山海经》看作古代民众的知识范畴,并从民俗视角阐释的研究思路弥补了先前经史考证之缺陷,不失为一种可行的研究路径。

(四)伊藤谙熟中国传统文化与西方文化人类学理论,具备民俗阐释的条件

伊藤采用民俗学的方法阐释《山海经》,应与他了解中国文化与《山海经》、熟谙西方人类学派的理论密不可分。他一生十多次来中国考察、参会,足迹遍布东北、江南、西南诸地区,对中国民俗文化及其研究谙熟于心。他与钟敬文、乌丙安、宋兆麟、马昌仪等学者交情甚笃,曾自称钟敬文是他在“文化大革命”后拜见的第一位中国学者,也是他“最尊敬的超一流大学者”,并邀请钟老为其著作写序。钟敬文对伊藤也十分认可,曾邀请他在北京师范大学开办的“中国民间文化高级研讨班”讲授“民间故事的传播和变异”“巫术与习惯法”等课题。二人为挚友,学术往来密切,他们的学术研究也在交流中相互影响。同时,伊藤较早地接触西方文化人类学理论,具备理论诠释与方法创新的条件。

综上可知,对于虚实兼具的《山海经》,在中国传统经史研究的基础上,采用民俗文化学视域进行研究是可行的。同时,用民俗阐释神话可给予原始神话以人文观照,使神话由见诸典籍的僵硬书写变得鲜活、真切。

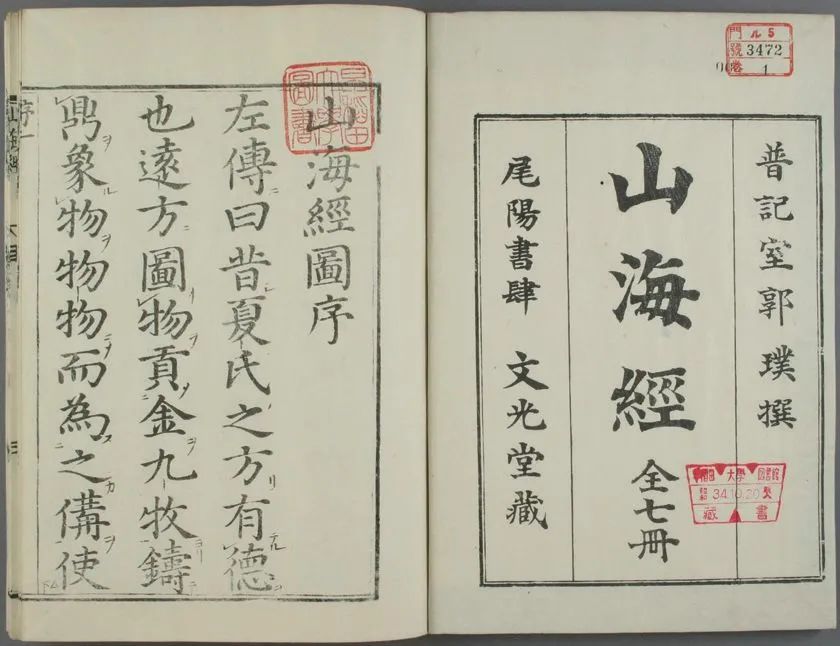

明治三十五年出版的文光堂藏本《山海经》

日本早稻田大学藏

二

伊藤清司民俗阐释的范式

伊藤清司从民俗学视角阐释《山海经》,以西方文化人类学的诠释方法为指导,结合日本妖怪学、民俗学与中国传统的民俗学研究方法,不仅善于发掘神怪的民俗文化、阐释其中的民俗信仰,还致力于以民俗文化、民俗信仰阐释神怪的含义,构建了系统的研究范式。

(一)以交感巫术为阐释的前提

神话与巫术相关联。英国人类学家詹姆斯·乔治·弗雷泽(James George Frazer)创立了交感巫术原理,认为物体与物体、人与物之间通过“相似”的模仿或接触后能互相施加影响。该理论以巫术原理阐释神话,被当时乃至今天的学者广泛接受。伊藤清司以此为理论指导来阐释《山海经》,如前文所举《西次一经》石脆山有“以涂牛马无病”的流赭,郭璞注曰:“今人亦以朱涂牛角,云以辟恶。‘马’或作‘角’。”伊藤依此推测“六朝时期也曾流行将因含有氧化铁而变成红色的赭土作为颜料涂在牲畜的身上以辟邪的咒术”,并抽绎出“朱红色一般被视为神圣的颜色,常被用来进行除魔”的巫术。涂抹红色以辟邪除魔基于接触律原理,属交感巫术中的接触巫术。又如,肥遗在《山海经》中多次以致旱恶神的形象出现,伊藤亦用巫术原理阐释之。他认为肥遗是《管子·水地》中“蟡”的发音引申,或者“蟡”是“肥遗”发音的缩略,从而推断呼喊“蟡!蟡!”是一种巫术,是利用蟡的威名恐吓水中鱼、龟的捕鱼方法。这一方法或震慑水族,或使河水干涸,是通过呼喊名字吓退妖怪的咒术,属于交感巫术中的模仿(顺势)巫术。

上古时期巫医合一,先民以为疾病的治疗均可通过巫术实现。如《山海经》记载有诸多佩戴草木与鸟兽羽毛祛除疾病、治疗不孕的民俗。伊藤使用巫术原理进行诠释,认为这些佩饰是具有避灾、祛病等巫术性质的疗法。《西次三经》的鵸鵌“服之使人不厌”,郭璞注曰:“不厌梦也。”后世注家多从之,但他们均未说明其中的原因。伊藤结合山东沂南地区异鸟画像石推测,认为“很可能在翼望山的深处住着一种怪异的鸟,人们相信山中掉落的某种鸟的羽毛就是传说中鵸鵌的羽毛,于是形成了将这种羽毛捡起佩戴在身上”以“避免梦魇、击退凶鬼恶灵”的巫术。又如伊藤认为中国古代将芣苢作为促进怀孕的药饵,是出于交感巫术的相似律原理,“其药效是从该植物的外形特征类推出来的”,而《西次三经》白柎“宜子孙”的记载则是“这种习俗信仰确实存在于古代中国社会”的证明。再如《南次一经》杻阳之山的鹿蜀“佩之宜子孙”,郭璞赞曰“佩其皮毛,子孙如云”。伊藤认为“这一注释可能反映了晋代杻阳一带的人们曾经有那种习俗,或者是郭璞知道那种风俗传说”,进而推测在郭璞生活的晋代可能已有“用鸟兽的毛皮作妊娠、生育的咒物的民俗”。他还引用六朝民间佩用“鹿葱”的生育咒术、唐宋文献收录的难产孕妇把鹗龟、文鳐鱼或海马佩带在身上以减轻生育痛苦的习俗,以及日本渔村流传的同类风俗来补充郭注。伊藤将与妊娠孕育相关的巫术汇聚起来,较清楚地阐释了鹿蜀“宜子孙”的功用。

交感巫术认为在曾经模仿或触染的情况下,人与人、人与物、物与物之间均能在心灵感应的原则下通过某种神秘的交感相互作用,以“一种我们看不见的‘以太’把一物体的推动力传输给另一物体”。伊藤借此阐释《山海经》中的民俗文化,认为神怪威力的彰显、疾病的治疗均是“通过某种神秘的交感”而实现,所以他将《山海经》看作载录早期巫术民俗的文本,并采用交感巫术理论对其中的民俗文化进行发掘。当然,伊藤在使用巫术原理时也有一些不足:其一,巫术文化的形成有特殊的社会与宗教文化背景,伊藤在阐释时并未对其进行深层的追踪;其二,伊藤的阐释过分倚重巫术的心理感应原则,以致出现主观臆测或牵强附会之处。

(二)运用“以今证古”推断神怪含义

“以今证古”是由“文化遗留物”(cultural survivals)推衍出来的研究方法。泰勒(Edward Tylor)提出“文化遗留物”的研究方法,认为“仪式、习俗、观点等从一个初级文化阶段转移到另一个较晚的阶段,它们是初级文化阶段的生动的见证或活的文献”。该方法主张使用现在晚熟民族的社会风俗、制度与心理信仰去研究先民社会的神话,黄涛称之为“取今以证古”。我们简称为“以今证古”。伊藤征引晚熟民族的习俗与信仰推断神怪意义,主要包括以下三方面:

第一,将《山海经》中神怪的生成场域界定为野蛮人与动物生存的野性世界,这是“以今证古”的前提。以摩尔根(Lewis Henry Morgan)、泰勒为代表的人类学派将古代社会分为蒙昧、野蛮等不同的时期。这些观点对早期民俗学者影响很大,使他们把民俗之“民”与野蛮人相关联,将边陲之地的“未开化的人群”“田夫野老”作为民俗学的研究对象。伊藤借用这一观点研究神怪的空间场域,用“内部世界”“外部世界”的概念来划分人神的生成空间,认为内部世界是人类居住的场所,外部世界是猛兽横行、灾难不断的怪神世界。相对于人类生存的内部世界,外部世界是“未开化的人群”活动的“野性世界”。在“野性世界”的基础上,《山海经》的神怪文化内涵与晚熟民族习俗信仰的关联性得以建立。

第二,引用晚熟民族的习俗信仰阐释民俗文化。“以今证古”的主要途径是引用晚熟民族的习俗信仰研究先民社会的神话,这在伊藤的阐释中体现明显。如《东次一经》的藟山“多活师”,活师为蝌蚪、蛤蟆,《山海经》及其古注均未说明其特殊功用。伊藤引用《金枝》所记国王出现变老征兆时被部下杀死的习俗、非洲祖鲁族的君王萨迦向西欧寻找理发油作“长生不老之药”的轶事,结合《本草拾遗》以蝌蚪染发的记载,证明活师因具有染发功效而广为世人所知。这样就将晚熟民族的习俗与活师相联系,对古注与经文中未明确阐释的活师之功用作了进一步论证与补充。又如,为论证《西次一经》蓇蓉、《中次七经》黄棘的避孕功效,伊藤引用秘鲁亚马逊河上游的原住民将“皮里皮里”等植物作为避孕药物、台湾兰屿雅美族妇女使用气味浓重的植物作为堕胎符咒的民俗,并指出《山海经》中以植物避孕堕胎的方法与上述晚熟民族习俗相类,这些植物均是避免怀孕的符咒。此外,他还引用日本近代流行的五月五日在菖蒲水中沐浴,并将菖蒲叶贴在肚子上或卷在头发里驱邪祈康的习俗,以及海南黎族的侾人在腹部与背部捆绑一种名为Buhahah的植物治疗胸、背疼痛的习俗,佐证《山海经》中佩(服)草木的疗疾之法是“普遍存在的习俗”。

第三,以晚熟民族的社会风俗、信仰阐释异形神人。《山海经》记载了诸多具有人的外貌特征与情感的鸟兽,我们可将其纳入人的范畴进行审视,称之为神人(神怪),具体可分为人兽组合、以“虫”为助手和五官奇特三类。其中,五官奇特类神人为身体器官比例失调的异形神人,多分布在《海经》与《荒经》中,伊藤认为这是“华南或东南亚地区诸民族习俗、信仰的重要历史记录”,并引用晚熟民族的民俗资料进行阐释。如《海外南经》讙头国“为人人面有翼,鸟喙,方捕鱼”,伊藤将其与越南、老挝地区能表演飞头秘术的魔(歌)蠬,柬埔寨地区Sâmrê族能使灵魂与头飞行的魔术师Ap或Thômp,以及贵州布依族口衔所捕河鱼的习俗相类比,认为讙头民与这些少数民族特殊职业者相关。并且,他还将讙头民与日本江户时代的“长脖子妖怪”相联系,认为日本此类“头会脱身飞走”的传说是“受中国文献的感化”。又如,伊藤联系古代中国西南地区彝族部落信奉三头“土主之神”的民俗来阐释《海外南经》《海内西经》《大荒西经》《中次七经》的三首(面)人,推测三头神人的记载可能是彝系民族三头神信仰的体现。通过引用晚熟民族的习俗资料,伊藤深入探析了异形神怪的民俗内涵,为破译其文化密码提供了解析范式。

需要指出的是,伊藤所使用的“今”既包含晚熟民族的社会习俗与信仰,也包括秦汉后的典籍与《山海经》古代注疏中所保留的习俗和信仰。如《西次一经》溪边,“席其皮者不蛊”。此“蛊”为何意,注家众说纷纭:郭璞释为妖邪之气或毒物,郝懿行将其与秦人“以狗御蛊”的习俗相连。伊藤氏则兼取郭、郝二注中的民俗元素——“蛊”之“妖邪气”与“狗御蛊”之功能,并将二者系连,认为“溪边御蛊”是民间辟邪之术,古籍所载秦人“以狗御蛊”的习俗是对《山海经》时代民俗的继承。又如,《西次一经》的橐“服之不畏雷”,郭璞注曰:“著其毛羽,令人不畏天雷也。或作‘灾’。”伊藤在郭注的基础上深入挖掘避雷咒术的民俗文化内蕴。再如,他引用《列仙传》《神仙传》《本草纲目》证明活师的染发功效,引用《尸子》《淮南子》《异物志》《博物志》阐释穿胸民,等等。当然,他所引用的古籍,有些已被郭璞、汪绂、吴任臣、郝懿行等人所引,而伊藤则从这些古注中推阐民俗,并对其进行了深层次的挖掘。

泰勒提出的“文化遗留物”被广泛接受。如弗雷泽使用这种方法解释古代神话和民俗,并借此诠释神话和巫术的关系。这种研究方法“在我国民俗学界曾经发生过并且还在发生着重要影响”,如茅盾、闻一多、钟敬文等借用这一理论研究早期的神话,并取得了丰硕的成果。伊藤使用现代晚熟民族以及后世典籍所载习俗与信仰,较好地阐释了神怪的文化内涵。值得注意的是,民俗文化在传承中具有旺盛的生命力,一种民俗文化在流传的过程中具有传承性与贯通性的特征。就此而言,伊藤借用“以今证古”的阐释方法是可行的。但是,民俗文化亦有变异性特质,古代民俗传布至今,定会有所衍化,而伊藤的阐释却忽略了这些。此外,“文化遗留物”研究法以进化论为理论指导,以缺乏现代性的晚熟民族之信仰、民俗及其相关传说、神话等早期资料来“推测和重构上古历史”,这本身就存在一些不足,如仅以时间作为衡量文化差异的要素,即只注重历史时间对文化差异的影响,而忽略了空间差异。伊藤在使用上述资料时,没有对这类不足做出应有的规避。

(三)依“形态标准”判别神怪类属

“形态标准”本为德国人类学家弗里德里希·拉采尔(Friedrich Ratzel)所提出的评价文化形态的方法,指具有可比性的文化要素呈现类似形态时,“表明它们在发生上有着历史上的某种关联,或有同一的起源,或经过传播,或相互借入等等”。此方法从发生学视角研究文化形态,属于形态学的范畴,其目的在于找出文化类型之间的关联性。在此我们借指神怪的外貌形态与体貌特征。体貌特征是古今中外评判神怪时常用的标准,如日本中野美代子认为妖怪是“超越现实形态和生态”“破坏了人体谐调的存在”。伊藤认为妖怪具有异类的样貌与形态,并以此推断神怪的类属,主要体现在两方面。

第一,依据民俗资料中的体貌特征推判神怪类属。如《东次二经》的犰狳“状如菟而鸟喙,鸱目蛇尾,见人则眠。其鸣自叫,见则螽蝗为败”。郭璞注“见人则眠”曰“言佯死也”,又注“见则螽蝗为败”曰“螽,蝗类也,言伤败田苗”。后世注家多从之。然而,他们均未再做深入的阐释,以致于后人无法理解“见人则眠”的犰狳出现时为何“螽蝗为败”。而伊藤从形状特征切入,判断犰狳的形状与水陆两栖的穿山甲一样,而穿山甲受到惊吓或遭遇劲敌时将头部埋入前腿间,或把身体缩成一团以求自保的动态体貌,与郭注犰狳“佯死”之状契合,较好地揭示了它“见人则眠”的特质。那么,犰狳的出现为何带来蝗螽之灾呢?他猜想在当时可能流传着穿山甲象征蝗、螽的传说,并列举中日两国分别将蝗虫视为在战场上死于非命的刘猛将军和斋藤实盛之化身的民间传说加以论证:蝗虫与两位将军身披铠甲的形态相似,而有着坚硬鳞甲的穿山甲同样“与身穿铠甲的形象相一致”。这样,他依据形态的相似性将犰狳“见人则眠”的特征与蝗虫以及身披铠甲的将军形象相连,较好地诠释了犰狳出现时所带来的蝗虫之灾。与先前的注释相比,伊藤借助“形态标准”将这一问题向前推进了一步。又如《西次三经》的天狗、《北次一经》的孟槐皆是“可以御凶”的神兽,伊藤引用四川方言中将獾称作天狗的传统,认为獾与天狗是同一类动物,从而推测“其状如貆(獾)”的孟槐应是天狗的同类,故而它们同样具有御凶之功效。再如《西次三经》的天神“其状如牛,而八足二首马尾,其音如勃皇,见则其邑有兵”,此天神能引发兵乱。伊藤将天神与《述异记》“人身牛蹄,四目六首”及《归藏》“八肱,八趾,疏首”的蚩尤进行对比,根据“状如牛”“八足”的形态特点推判,天神“很可能是据说同为牛形的蚩尤的同类”。蚩尤为兵主之神,与天神能引发兵乱的特性亦相吻合。从“形态标准”出发,伊藤对神怪的类属进行了推断,从而更清晰地印证了神怪的属性特点与功能特性。

獾

第二,借考古图像印证神怪形态。在依据形态特征推断神怪类属的同时,伊藤还广征画像石等出土文物的图像形态印证、诠释神怪。在古代社会信仰体系中,出土文物尤其是墓葬中的画像石、随葬品保存了大量的民俗文化资料。美国学者阿兰·邓迪斯(Alan Dundes)认为墓志铭、墙壁涂鸦等书写形式是考察民俗文化的一个方面。马昌仪对“《山海经》所开创与承袭下来的图文叙事的古老传统,与古文献、考古纹饰、民族巫图、民俗图像以及其他相关资料”做了比较与研究。可见,画像石等考古资料既具民俗文化价值,亦具视觉艺术功效,伊藤借画像石诠释《山海经》中以外貌奇异见长的神怪的民俗意蕴可谓适逢其会。如《南次一经》的青丘之山、《东次二经》的凫丽之山均有食人的野兽,郭璞认为此兽是九尾狐。伊藤将山东嘉祥县洪山汉画像石上多个脑袋的鸟兽形象与九尾狐对比,认为《山海经》中的九尾九头狐并非虚构。再如,《西次一经》的鸓“两首四足”,伊藤认同注家“鸓”为

之误字的判断,并征引沂南古墓画像石中四脚鸟、比翼鸟的图像进行类比,推测“或许长着二首四足这种奇怪形态的

在信仰上也是真实存在的”,“这个所描绘的或许是雌雄二鸟并排的形象”。

除画像石外,伊藤亦联系其他出土文物诠释《山海经》的神怪,如使用成都市郊外南宋墓出土的“独脚俑”(又名“吞口”)印证《中次二经》的马腹,以青铜器“作册大方鼎”上的图像与甲骨文字图像印证一头二身的肥遗,以陕西省凤翔县秦大郑宫遗址“双獾纹”瓦当印证《西次三经》的讙等,均是使用“形态标准”诠释神怪的例子。伊藤为《山海经》神怪形象寻得文物印证,并从民俗信仰层面解析了神怪形态。需要指出的是,使用考古资料印证神怪形态并非伊藤的首创,甚至他的一些阐释并未超越已有的研究成果。如对于九尾狐的考证,袁珂已将其与画像石结合:“汉代石刻画像及砖画中,常有九尾狐与白兔、蟾蜍、三足乌之属列于西王母座旁,以示祯祥,九尾狐则象征子孙繁息(见《白虎通德论·封禅篇》)‘食人’之传渐隐,‘为瑞’之说终张:神话传说之演变由野而文。”袁珂比伊藤早六七年提出该观点,但伊藤阐释时并未指出袁氏之论,更谈不上超越。这不得不说是其诠释的疏失之处。

九尾狐

总体而言,伊藤注重神怪形象,并采用传世文献与出土文物进行验证,对相关问题的研究起到了积极的促进作用。欧文·潘诺夫斯基(Erwin Panofsky)将图像学研究分为前图像志描述、图像志分析与图像学解释三个层次,其中图像学解释旨在找出“图像的内在意义及其产生的文化背景”。伊藤从民俗文化切入,揭橥“图像的内在意义”并将其运用到《山海经》的神怪研究之中,从而使不同形态的文本互证,使考古、图像与美术等学科向神话研究渗透,为探赜神怪“产生的文化背景”提供了可资借鉴的研究范式。

三

民俗阐释与《山海经》研究的拓展

伊藤清司引入民俗文化诠释神怪,拓展了《山海经》的研究视野,有利于全面揭示神怪的文化内涵,为我们的研究提供了方法论的指导。

(一)拓宽了《山海经》的研究视域

古今学者对《山海经》的属性判断不一,归纳而言,主要有地理学、博物志、小说、科技、神话与民俗学六种类型。对《山海经》性质的认识决定着其研究视角。受传统治学方法的影响,古代的研究大多采用经史之视角。近代以来,随着“神话学”传入中国,学界开始将其作为神话进行研究。不同的视角致使研究侧重点各异,地理与草本、博物类学者侧重于考察其中的写实内容,而主张其为志怪、巫术和小说的学者则侧重于考察其中的虚幻部分。刘宗迪将已有的研究归纳为三类:传统的成书年代与作者考证、经史视角的史料价值评估、文学视角的神话阐释,认为它们“基本都不出传统的文献学研究的范围”。文献学研究重在训释与考证,但尚未能很好地揭示其中的文化内涵,仍有诸多问题亟待解决,这就要求人们从新的视域切入,以求突破。

伊藤的民俗阐释恰能弥补先前不足,拓宽了《山海经》的研究视域。首先,他对《山海经》的认识是多元的。与古代乃至当下学者片面地认为《山海经》仅是地理书、巫书或小说、神话中的一类不同,伊藤认为《山海经》是地理书、博物志与药书、祭祀书的多元融合。这是其诠释的前提,为拓展《山海经》研究视域奠定了基础。其次,他采用综合的研究视角。与中国传统的经史考证之学相比,伊藤一改先前单一的研究视角,运用文化人类学、医学、博物学、心理学、民俗学等学科知识与研究方法展开综合的研究,构建了多维的研究视角。这体现在两方面:

第一,融合文化人类学、民俗学、医学等多学科视角与中日两种文化视域,呈现跨文化、跨学科研究的特征。如其《古代中国的民间医疗——<山海经>的研究(一)—(三)》《<山海经>与玉》《<山海经>与华南的古代民族文化》等文章从医学、民俗学等角度研究《山海经》;《日本神话与中国神话》一书涉及中日神话的比较研究,其中亦有对《山海经》神话的论述;《中国的神兽与恶鬼:<山海经>的世界》一书从博物、巫术、医药等方面详细阐释神怪,参以民俗学、考古学、文化人类学等多学科研究视角,尤其关注其中的民俗文化;其学术论文自选集《中国古代文化与日本》收录的《<山海经>与铁》《中国古代的驯马咒术》《中国古代妊娠祈祷的咒药》《羬羊与箴石》《巫师与战争》《<山海经>的民俗社会背景》《长相怪异的民族》《空中飞头》等文同样从文献、考古、神话、民俗多重视角研究《山海经》,其阐释中亦注重中日民俗文化的联系,具有鲜明的跨文化视域。

第二,所引文献涵盖古今中外多种典籍论著,亦具有跨文化、跨学科的研究特点。除常用典籍外,他征引的中国文献还包括《荆州记》《录异传》《永嘉记》《唐国史补》《成汤元纪》《中国医学起源新论》等,这些典籍既含古代著作,也有今人论著,其中多为散佚不存而仅见于他书的征引,足见其钩沉辑录之广博;日本文献包括柳田国男的《山的人生》《妖怪谈义》、石田英一郎的《新版河童驹引考》《桑原考》、泽田瑞穗的《中国的咒术》、森鹿三的《瘿杂考》、丸山敏秋的《中国古代的咒术与医术》等等,其中不乏涉及中国古代文化与中日民俗文化比较的研究著作,足见伊藤对跨文化、跨学科研究,尤其是中日民俗文化关系的关注。由此可见,伊藤将神话看作复杂的民俗文化现象,采用交叉学科与跨文化视野对《山海经》进行综合研究,既拓展了《山海经》的研究视域,也有利于揭示其中的文化意蕴。

(二)揭示神怪的多重文化内涵

伊藤对《山海经》神怪进行了民俗文化溯源,揭示了神怪的文化象征意义,并在多元文化视野下进一步实现了中国传统文化与世界文化的交互。

第一,揭示了神怪所隐含的文化内蕴与民俗现象,也为后世民俗探得渊源。如他通过对《中次十一经》乐马之山“见则其国大疫”的、《中次十经》复州之山“见则其国大疫”的跂踵以及《东次四经》太山“见则天下大疫”的蜚等疫病之神的民俗阐释,揭示了中国古代传统疾病观中的鬼神祟祸说,并将华中地区除夕夜躲避独脚疫病神的民俗作为《山海经》神怪文化信仰的传承例证:“相信独脚的妖怪会带来瘟疫的迷信,直至近年依然存在于中国民间。”又如他对《中次十一经》鲜山“见则其邑有火”的即、《西次三经》章莪之山“见则其邑有讹火”的毕方等火灾之怪进行民俗阐释,剖析了我国古代有关火灾的民俗心理与民间信仰,揭示了《山海经》火灾神怪的民俗文化内涵。伊藤从民俗视角阐释《海外四经》贯胸民、讙头民、三首民等异形神人,揭示了其中蕴含的少数民族地区的民俗文化信仰。诸如此类的阐释,为《山海经》中的“祯祥变怪”“远国异人”提供了合理而明晰的解释 ,也为后世的民俗觅得源头。

第二,运用其他国家和地区的民俗信仰阐释《山海经》,更好地诠释了神怪的文化意义。伊藤运用域外民俗诠释神怪,促使中国与他国的民俗文化交互、汇融。如《西次三经》槐江之山“见则其邑有兵”的怪神被称为“天神”,伊藤联系日本称狼为“大神”的民俗及中国云南称虎为“山王”的民俗进行解析,推测“‘天神’这一名称,应该是因为忌惮直接称呼这位槐江山的怪神而起的讳称”。在此,伊藤从中日文化共有的民俗心理出发,较好地阐释了神怪称呼中蕴藏的文化内涵。又如,伊藤结合秘鲁亚马逊地区原住民用植物作避孕药物的民俗诠释《西次一经》嶓冢之山“食之使人无子”的蓇蓉、《中次七经》“服之不字”的黄棘等具有避孕功能的草药,联系越南、老挝、柬埔寨地区的飞头秘术民俗阐释讙头民的民俗文化内涵等等,均是贯通中外民俗文化诠释《山海经》神怪的例子。这些交互阐释将《山海经》神怪的民俗文化纳入到世界民俗文化研究的范畴,有助于深入理解《山海经》神怪的文化内涵。

(三)具有方法论的指导意义

伊藤将民俗阐释运用到《山海经》的研究之中,对于指导我们的研究,具有重要的方法论意义。泰勒在19世纪后期将民俗纳入文化的范围,对学界产生了重要的影响。萧放指出:“民俗学在20世纪初一传入中国就被置换了文化立场,中国知识分子以自己的文化传统与知识谱系接受、发展这一学问。”我国老一辈学者如闻一多、钟敬文等较早结合西方文化人类学阐释中国神话,其中钟敬文对《山海经》的民俗学阐释具有道夫先路的范式意义。在20世纪90年代,钟敬文提出了“民俗文化学”的概念,将民俗作为文化现象进行研究,“为中国民俗学建立了一种与文化学相结合的理论与方法体系”。就具体研究而言,伊藤的研究则是将《山海经》民俗纳入文化视域且进行系统研究的范例,可谓《山海经》民俗文化学阐释的代表。从学术史角度来看,伊藤的阐释方法是对前辈学者研究方法的继承与赓续,同时也为后世的研究提供了可资借鉴的范式。一方面,他采用文化的视角阐释《山海经》中的祭祀、佩饰、巫术等民俗事象,较好地揭示了其中的文化意蕴,具有方法论的指导意义。另一方面,他所采用的民俗阐释方法,在全面揭示《山海经》文化意义的同时,将先前考证为主的研究转变为文化阐释,对我们的研究工作亦具有方法论上的启示。

总之,伊藤在继承英国人类学派研究方法的基础上,采用民俗学视角阐释神怪的文化内涵,并将文化人类学派的理论与方法融会贯通,将中外民俗交互印证,构设了一套适用于《山海经》民俗文化研究的方法体系。相较于已有的研究,伊藤超越了仅停留于文字层面的训诂考证,深入到文化根源层面进行阐发。这有利于《山海经》的文化寻根与民俗传布轨迹的搜寻,促使人们更加全面、深刻地认识该书,彰显了多维度、多学科阐释《山海经》的范式意义。

(注释从略,详见原刊)

图文来源:微信公众号“民俗研究” 2022-03-22

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛