点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

古为今用:民国时期的考察摄影与民族国家的视觉建构

梁君健

原文载于《广西民族大学学报》(哲学社会科学版)

2022年第1期

摘 要

图像与社会之间的复杂关联一直是视觉研究领域的重要话题。通过对20世纪20年代知识分子的考察摄影实践进行考察,可以理清这一时期摄影技术、视觉观念及其历史语境之间的复杂互动。在民国时期摄影观念转向的大背景下,以陈万里为代表的考察摄影实践,是在特定历史语境下对于摄影媒介的一种创造性地使用。将其置于民国知识分子的“国土考察”和这一时期的民族国家观念形成的更大历史背景中,可以发现“考察摄影”成为一种利用摄影媒介对于历史展开的当代叙述;正是在这个层面上,摄影实践与当时总体性的民族国家建构和现代化进程发生了关联,体现出摄影在独特历史语境中被形塑出来的表意功能。

关键词

摄影术;陈万里;

考察摄影;民族国家;知识分子

00

随着摄影术的发展,“考察摄影”在19世纪下半叶开始出现,不仅与考古学、人类学、地理学、生物学等学术门类的发展密不可分,而且也成为全球性的旅游业和出版业的重要组成部分,从而进入到大众文化的领域。1920-1930年,中国也出现了第一次的考察摄影热潮。这一时期的考察摄影实践既和19世纪下半叶欧美国家的探险家、科考队和人类学家们将摄影用于田野考察有相似之处,又在现代中国的独特语境中呈现出自身特点。

本文以陈万里等民国时期的摄影实践者为研究对象,探讨这一时期考察摄影中的视觉技术、观念及其历史语境之间的复杂互动。本文认为民国时期知识分子的考察摄影展现了这一时期历史文化议题在总体的民族国家建构中的重要位置;考察摄影对于古迹、风物和社会的呈现不仅是一种学术意义上的复制和证据,也是拍摄者个体与时代进程展开互动的中介与结果。

01

一、研究背景:民国时期的考察摄影

(一)欧美考察摄影的出现

从这项技术刚刚被发明出来之后,摄影就在各类考察活动中得到运用。1839年,巴黎天文台台长阿拉戈(Arago)在法兰西科学院和美术学院的联合大会上推荐达盖尔摄影术时,就将它在考古方面的运用前景作为一个重要的依据。他称:“光要把刻在底比斯、孟费斯及卡纳克等地的巨大石碑上的象形文字摹写下来,就需要花二十年的时间,还需要有大量擅长描绘的工匠,而利用银版摄影术的话,只需一个人就能完成同样规模的任务。这种工具性的使用,反过来又形塑了人们对于摄影的观念和实践。由于复制性的媒介特征,摄影与现代观察方式、科学研究以及社会治理很快结合起来,形成了关于摄影的科学观念。对于工业社会来说,这种新的再现和规训的技术十分关键,并且产生了一系列的不同领域的机构,如警察局、监狱、收容所、医院、公共卫生部门、学校,甚至是现代工业系统。而对于研究领域来说,摄影术出现后不久,就成了博物学和人类学考察过程中的必备,很多科考和探险项目都列出专门预算,雇佣专业摄影师从事考察摄影的拍摄,将摄影的复制属性用于研究资料的复制和搜集。若干新近的研究指出,摄影不仅成为考古考察工作的必备手段,反过来还影响了现代考古学的方法论以及对于文物的理解。

20世纪初,摄影的文化与社会功能得到进一步扩展。1903年,美国的艺术摄影师阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Altred Stieglitz)创办了他的广具影响力的摄影杂志《摄影技巧》(Camera Work),将摄影的功能从简单的复制和记录中解放出来。在这一趋势下,考察摄影逐渐与全球旅游与休闲文化发生了密切关联,文物古迹一直是现代旅行者的目的地和视觉实践的重要对象。它为旅行提供了更多的科学和人文的旨趣,同时激发了旅行者的思慕传统、追怀过往的主体情感。19世纪中期开始,很多旅行书籍中就包含了对于如何观看古迹和景观的说明,列举了最佳观看地点,以及这些景观的意义和价值;在对古迹进行摄影凝视的类别中,首先就是摄影师的凝视,它决定了观看景物的方式并建议和邀请观众以同样的方式观看。随着现代旅游业和大众传播业的兴起,对于文物古迹的视觉文本的生产和传播更加普遍,其中蕴含的历史观念、他者化和殖民色彩也越来越多地得到了学者的注意。例如,很多早期中国图像都出自晚清通商口岸的西方摄影师,相比于忠实复制中国本身,这些图像和当时西方对于中国的整体观念之间的距离反而更近,大多都在重复关于中国的“陈词滥调”和“刻板印象”。

(二)民国时期的文人摄影实践

在中国,摄影观念和实践虽然大致遵循了西方国家的脉络,但具有自身特征。民国时期的考察摄影与早先出现的摄影美学观念有着特殊关联,而这种摄影美学观念又是在对于摄影的复制特性进行反思之后的结果。

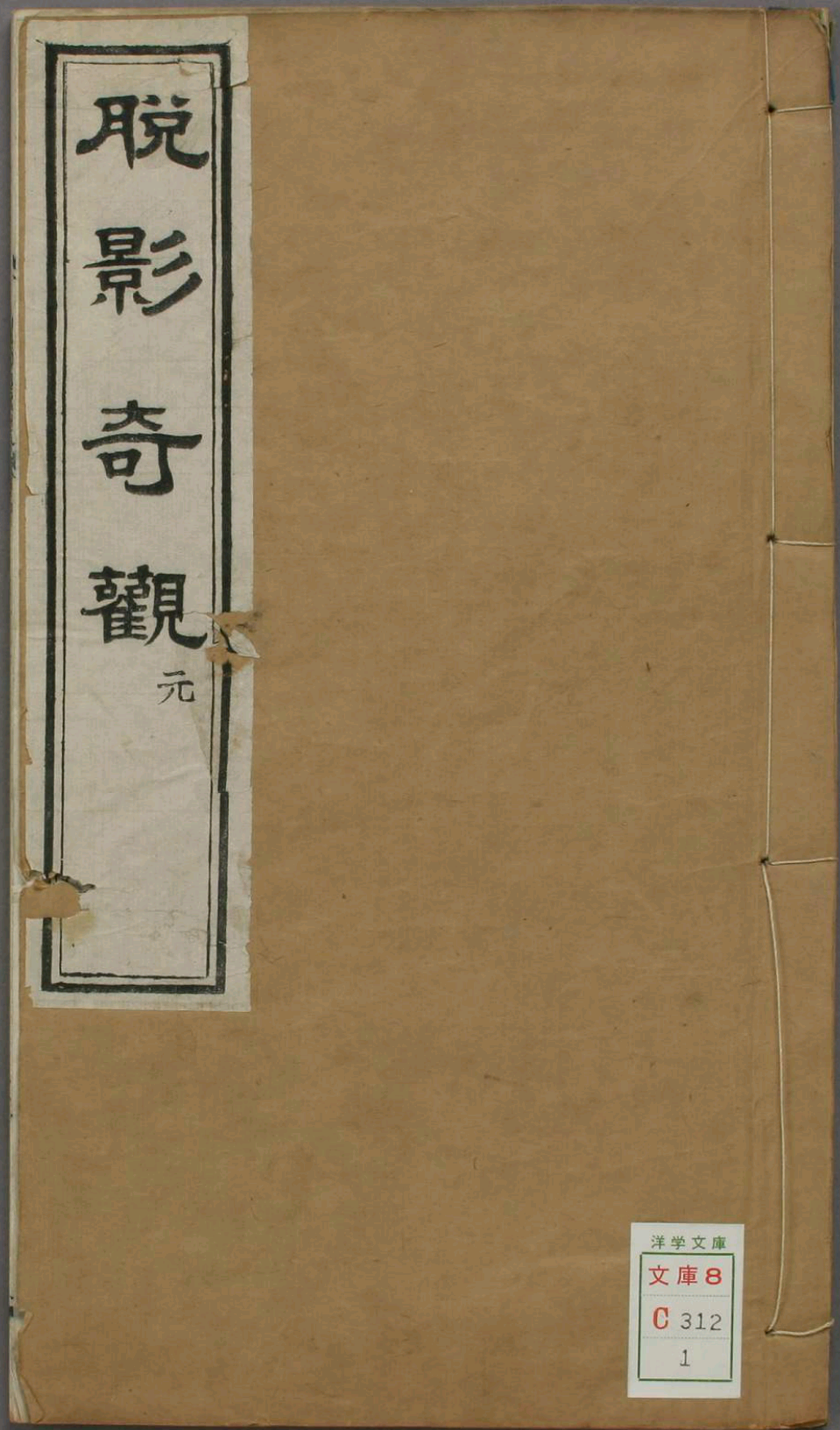

摄影史领域的学者一般认为西方摄影术在19世纪中叶首先由传教士、商人、外交官等西方来华人士传入中国。中国摄影史上可考的第一部摄影专著是出版于1873年的《脱影奇观》,随后还断续地出现了其他几种著作。不过,直至20世纪20年代,这些由中国人撰写或编译的早期摄影著作的主要内容均为对摄影的光学和化学原理的介绍,以及传授各种摄影技术。这与当时中国人的摄影实践情况,以及摄影在中国社会所发挥的功能是密切相关的:总体上看,摄影被认为是一个科学的完全复制客观现实的认识工具,以及个体标准肖像的更加精确和时髦的生产方式。摄影的这两类功能在清廷的实践中均得到验证,前者如1893年张之洞将湖北炼铁情况编为《湖北汉阳钢铁厂全图》和《湖北兵工厂各厂及其图》两册,共收入两百余幅照片,上呈清廷,这一实践实际上继承了古代中国“舆图”和“版图”的视觉管理模式;后者如宫廷摄影师勋龄拍摄的慈禧的百余张玻璃底片照片以及口岸城市和其他较大城市中商业摄影机构的兴起。

进入民国之后,随着技术的发展,摄影逐渐普及。一方面,当时新兴的报刊杂志越来越多地用摄影图片代替传统图像传播新闻信息,另一方面,摄影机更加易得,因而这门技术从摄影机构逐渐普及到一些知识分子中,他们具有一定的经济实力来进行个人摄影活动,并组成了各式的摄影团体,相互切磋、举办展览和开展研究,逐渐展示出摄影术对现代文化的传播功能。尤其是五四运动前后,来自学术界、文学界的康有为、蔡元培、鲁迅、胡适、顾颉刚、俞平伯、周瘦鹃等人,以及来自美术界、绘画界的徐悲鸿、张大千、丰子恺等人,均对摄影艺术多有论及。

这一时期,摄影的美学观是中国摄影观念的主流,代替了摄影的技术复制的观念。例如,在《半农谈影》的开篇,刘半农批驳了当时社会上对摄影的三个方面的误解,进而将摄影分为复写的摄影和非复写的摄影两大类,并用“写真”和“写意”分别阐释了这两个摄影类别的特点。相比于作为摄影“正用”的“写真”功能,刘半农将“写意”功能的摄影定义为“美术照相”,并从“术”和“艺”两个方面考察了写真和写意摄影的不同,认为写真的摄影在“术”上必须做到一百分,但写意摄影,也就是美术照相的“术”能有七八十分就够用了,其核心任务是对“艺”的追寻,而“艺”是无法用分数衡量的,需要工夫之外的天才。在广泛涉及摄影技术、摄影艺术和摄影美学三个方面的内容的基础上,《半农谈影》系统地将摄影美学从摄影技术中独立出来,将其视为一种基于现代科学技术之上的、但并不主要受其技术实践影响的美学体系展开讨论。

虽然在世界摄影史中,对于摄影的美学价值的阐发并非中国文化的发明,但《半农谈影》刘半农以文学书写的方式代表了这一时期中国所发生的摄影从技术到美学的观念变化。刘半农倡导和鼓励美术摄影的实践,强化了摄影的“造美”功能,并通过自己在北大光社的一系列实践将摄影定位为一种现代公民的健康文化活动,这本身就是现代中国知识分子将新的媒介技术视为现代文化的组成部分,并通过著述和实践进行传播的典型案例。除了刘半农之外,以郎静山为代表的集锦照相法更是将中国古代绘画理念与摄影技术进行了结合,他本人多次入选国外摄影沙龙,并当选英美摄影协会的成员。

(三)问题的提出:考察摄影的历史认知价值

值得注意的是,民国时期的摄影观念与实践并没有停留在美学和艺术上,而是迅速地发生了转折。到了1930年,“为艺术而艺术”被“为生活而艺术”的口号所替代,摄影和其他艺术门类的观念一起,开始向马克思主义的文艺观念转向,对摄影的美学价值的强调让位于对摄影的社会纪实甚至社会改造功能的强调。这种摄影观经中国共产党领导的解放区的报道摄影实践,最终被确立为“工农兵文艺方针”和“社会主义现实主义”摄影原则,形成了革命摄影艺术美学体系。

摄影观念与实践的上述转折是现代文艺史的主流叙事中的重要片段。但是,较少得到关注的是,走出纯粹的“艺术观念”的道路不仅通往社会纪实和社会改造的摄影,而且还包括了考察摄影的出现;并且,后者实际上是早期艺术摄影的倡导者们如刘半农和陈万里的主动选择,在一定程度上代表了知识分子摄影爱好者们的“另类”转向。例如,刘半农对摄影的系统性的实践和思考起始于1923年秋季在巴黎读书的时候。1925年,刘半农在法国获得文学博士学位,回国后继续在北大任教,并于1926年加入了北京光社。北京光社以“艺术写真研究会”的名称初创于1923年,最先的七八名成员均为北大教职工;到刘半农加入的时候,北京光社已经有二十多名成员,且已不限于北大教职工,吸收了一些社会人士,发展为一个全国性的艺术摄影学社。根据现有史料,刘半农本人的摄影美学实践主要集中在加入北平光社之后的几年之内。他的摄影作品在1930年11月9日北平光社在中山公园举行第七届摄影作品展中入选25幅;隔年,在1932年6月7日,光社在中山公园举行摄影作品展,刘半农又有26幅照片入选。此后,刘半农的摄影实践似乎主要伴随着他在中国各地的学术考察,摄影在他手中所发挥的正是他所批判的“复写”功能。例如,1933年6月26日,刘半农在巩县石窟寺考察北魏乐舞造像时,连夜照相、度量、记录;6月27日考察洛阳龙门唐代乐舞造像时,也进行了照相记录。在生前最后半年的日记中,刘半农还记录了在最后一次的田野考察之前到故宫印刷所取回代买之德国Rolleiflex小照相机的细节。在这次田野考察中,他还给妻子朱惠写信,称自己所带胶卷不多,请她帮忙邮寄胶卷供考察拍照使用。

刘半农从摄影美学到考察摄影的转变,实际上成为民国时期摄影观念转折的一个具体而微的体现。与他差不多时间的北大摄影同好陈万里,也同样在自己的摄影实践中呈现出这种转折。虽然考察摄影此时已经广泛地存在于西方的在华摄影师和学者中,但在中国,由本土的人类学家和社会学家所主导的考察摄影起源于1920年末期中央研究院成立后社会科学所和历史语言所的四支考察队。对于民国时期的知识分子摄影爱好者群体来说,他们在更早的阶段所实践的考察摄影,是在特定历史语境下对于摄影术的一种文化使用。也只有将摄影置于语境中,它才能够切实帮助我们从视觉的角度理解摄影实践所置身于的历史与社会。这既包括了照片本身得以生产和流通的具体社会网络构成的微观历史语境,也包括了时代精神和现代化进程所构成的宏观历史语境。本文接下来将首先聚焦于陈万里的考察摄影案例,通过较为丰富史料还原摄影师的个体观念及其摄影实践的微观语境,然后将其置于民国知识分子的国土考察和这一时期的民族国家观念形成的更大历史背景中,探讨中国的考察摄影的历史认知价值。

02

二、从影展到田野:陈万里的西部考察

陈万里与刘半农是北大光社的摄影同好,他占据了中国摄影史上的诸多“首事”:他是中国第一位出版个人摄影集的人,1924年他挑选出12幅自己的摄影作品出版了《大风集》,俞平伯、顾颉刚和钱稻孙为影集作序;他是中国第一位出版纪实影集的人,1924年冬季溥仪被驱逐出故宫之后,他参加了故宫清点工作,跟踪拍摄清点全程,并挑选出84幅照片出版了《民十三之故宫》影集;他还是第一位举办摄影作品个展的人,1926年他应上海美术专科学校的邀请在上海慕尔堂举办了“陈万里个人影展”,展出了考古文物题材的图片,展后据此出版了《西陲壁画集》,而个展和《西陲壁画集》中的大部分图片,就来自他在1925年参加的一次特殊的西部考察活动。

1925年,由美国哈佛大学教授兰登·华尔纳(Langdon Warner,1881-1955,曾是1927年梁思成赴美读研时的老师)等人组成的考古队来到中国,计划赴敦煌考察,邀请北京大学研究所国学门派人充当协助和向导。陈万里时任北大校医,但在陶瓷考古、摄影艺术乃至昆曲演唱方面均有过人造诣,因此被指派随队。从1925年的2月16日离京,到7月31日回京,陈万里的此次考察历时近半年,他将旅途日记整理为《西行日记》,为我们了解他的考察摄影实践提供了一手材料。马衡在给这本日记写的序言中称其为“国人调查千佛洞者之第一次成绩”;而由于华尔纳曾于1923年7月至1924年4月间的用化学胶水盗揭莫高窟壁画,当时的民国政府又不敢公然拒绝美国“友人”的入境,陈万里此行实际上还承担了秘密监视和保护国家文物的重任。由于陈万里是中国摄影界的先驱,同时也是瓷器专家和古文物爱好者,因此陈万里在这次跟随哈佛大学探险队西行时,不仅常常拍照,而且还在自己的田野考古中系统地使用摄影作为记录和研究的工具。这既让陈万里的西行具备重要的学术史的意义,也打开了一扇观察中国考察摄影的特殊窗口。

(一)对西部风物的美学关照

顾颉刚是陈万里的好友,曾应邀观看过陈万里这次的摄影作品。顾氏提到,“万里此行,摄影极多,大约有三百帧以上”“其中写沙漠的旷远、雕刻笔画的精妍、物质生活的简陋,都使我们没有远行的人仿佛身入其境”。陈万里的西行日记中有29处比较详细地记载了他的拍摄题材和摄影有关的活动,内容包括了风光、人物和考察活动等。

“风光”是陈万里摄影的常规题材,在日记中有明确记载的21次拍摄题材中,3次题材为自然风光;同时,陈万里还在从西部奇景中获得了若干美学的领悟。例如,4月17日过马牙雪山的时候,山上积雪很多,日出后,向阳的雪面上映射出铜红色,背阴的地方则深黑似墨,“绝妙一幅画本也”。陈万里由此回忆起小时候看着色山水画的时候,以为重染赭石不可理解,但看到眼前奇景之后,才领悟到国画并非全凭臆造。进一步地,陈万里认为学习美术的人不应当只在城市中生活,更不应当“奉承权要,趋附优伶”,乃至为政治所用、整日喧嚣,而不愿意、也没有机会和自然界亲近,“是可痛也”!

4月19日,陈万里一行出靖边驿后,行走了二十里到马儿坝,适逢当地演酬神戏,观众很多,而且妇女和孩子都坐在大车上、目不转睛地盯着舞台。陈万里匆匆地拍摄了几张照片,然后继续赶路。不一会,观众们散戏后纷纷骑驴从自己的大车边上经过,陈万里的目光被一个妇人吸引,并且引出了一番对于国画、洋画和摄影的优劣讨论:

一妇人衣白地黑花洋布衫,青布(幞)头,缓鞭得得北去,可谓别有风情。一男子尾随于后,殆为伊之终身伴侣欤?又一小儿约三四岁,着红布短褂,赤双足,亦跨骑于母背后。此种情景,在国画家往往能默识之,出以写意之笔,便觉栩栩欲活。洋画家仅能出纸速写,然骑行颇速,一时把捉不易,且速写之品,粗具轮廓,稍见笔力,神情风趣则视国画远逊也。余于国画、洋画习之均无所成,随即弃去,遇此等事,无已,惟有求诸摄影耳。

7月22日,归程路经华山的时候正好碰上雨停云开,陈万里被薄云烘托的山顶瀑布吸引,发出类似的感叹。他认为,此情此景只有古诗和国画能够尽力摹写,仅仅依靠照相机是无法传递这种情感和意境的。可以说,陈万里的上述感悟和议论,与《半农谈影》在很多话题上都是相通的,观点也大抵相近。

在旅途中,陈万里同样用摄影记载了当时西北的风俗和人物,在他日记中提到了8次。陈万里每到一个新的地方,都愿意拿着照相机四处看看,例如,在第一次较长停顿的太原,陈万里多次拍摄了街市和招牌,还为在当地遇到的喇嘛摄影。4月19日中午到凉州东关,陈万里快速地吃完午饭、赶写几封重要信件之后,就让掌柜帮忙找了一个当地向导、带着照相机进东门寻找拍摄题材。5月29日,陈万里偶然遇到和阗旅商,也为他们拍摄了十多张胶片。

在风俗和人物图片中,被陈万里在日记中专门提及的是一帧吸食鸦片的车夫的图片。3月10日,陈万里回到客店时恰好看到一位车夫侧卧炕上,正在吞云吐雾;陈万里给他拍摄了一张照片,这位车夫反而“欣欣然有得色”,这种来自拍摄对象的反馈让陈万里感到十分哀痛。实际上,西北车夫的生活境况,尤其是吸食大麻,引起了陈万里一路上的多次注意,日日接触这群人,成为他了解西部社会的一个窗口。在日记中,陈万里曾对比了山西和陕西车夫之间的差别。他发现从潼关到西安的车夫多为陕西西部人,十之八九吸食鸦片,打尖的时候对牲口置之不理,自己先去开灯过瘾,因此牲口吃不到太多饲料,也不能负重;到了客店之后,车夫更是整夜地横卧破席上,除了对着烟灯,别无动作矣。相比之下,陈万里对于山西赶车人的印象就十分正面,他们很勤恳诚实,到客店后只是叫酒来喝,自得其乐,在路上则“歌迷胡调,甲唱乙和,使旅人在车中,不至有寂寞之苦”。

(二)摄影与考古活动

当然,陈万里此行最主要的任务是陪同美国探险队进行西部考古,因而他的摄影活动也以拍摄西北佛教寺院和石窟中的壁画、雕像、铭文为主,间或还拍摄一些私人收藏的珍贵文物。首先,陈万里有意识地将摄影图片作为现代考古研究的重要资料。在进入千佛洞正式考察前一天,他借来了伯希和在千佛洞拍摄的六册照片阅览,为第二日正式调查展开准备。出于对于上述摄影材料的科学价值的认同,在考古现场拍摄质量上乘的图像、供异地的研究和展览,则和搜寻金石文字一起,构成了这位田野考古先驱者主要的工作内容。此行,陈万里系统拍摄过的古迹计有泾川县的大佛寺和南石窟寺,兰州的庄严寺和金天观,以及敦煌地区的千佛洞和万佛峡。从陈万里的日记和相关出版物《西陲壁画集》来看,这类拍摄的前后,陈万里都进行了精心的准备,而且拍摄完毕的照片也得到了优先的洗印;摄影成为这位中国田野考古先驱者的核心技术,他基于对于文物的历史知识和价值判断,系统地获取了一手的图像资料。

陈万里第一次系统的考古实践是3月24日对于泾川县南石窟寺的考察研究。在前期调研后,当天上午考察队来到南石窟寺正式开展工作,同时调查西窟和东窟。在西窟,陈万里首先拍摄十多张各壁原状的照片,然后由溥爱伦为主、陈万里协助,剥离东侧的佛像外廓,让原始的雕刻显露出来;随后剥去石窟上层的泥土,寻找东窟最初开凿时代的重要的图案装饰雕刻。这些剥离工作完成之后,溥爱伦用大斧剥离较大佛像的泥胎,可惜剥离出来的原始石像头部都有缺损,剥离工作完成后,陈万里再一一摄影、以便与剥离之前的进行比较。与此同时,东窟则是汤姆生绘画、时达摄影、翟荫记录、石天生测量。

5月中旬,探险队抵达此行的目的地敦煌,陈万里和溥爱伦先后和当地官员和社会贤达商讨进行实地调查的时间长度与方式,摄影是其中的重要内容。例如,在几日商讨对千佛洞展开摄影工作不成之后,5月19日下午两点,探险队在县署和官员、商会、教育会等各界代表开会。翟荫先说明了来意,原本希望剥离一部分画壁运赴北京陈列和研究,被陆省长否定后即决定摄影,希望能得到充分时间。最终,敦煌官民只逗留两星期,并且只能当日往返于千佛洞和县城。因此,最终探险队只在5月21-23日到千佛洞游览摄影,陈万里在第一天完成了十七幅底片的拍摄,但十分担忧质量;27日回到安西后连夜冲洗,直到凌晨两点,还好“结果极佳,良足自慰”。

在万佛峡的田野考古也经历了同样的以摄影工作为核心的协商过程。6月2日下午一点,陈县长邀请了陈万里和华尔纳、翟荫、王近仁四人一起与当地军政要员和商会会长等代表商议逗留时间。最初,华尔纳和翟荫要求在万佛峡逗留一个月,而地方代表仅许可逗留三天,于是最终决定先去一星期,若一星期后认为如有没有完成的摄影工作,再行磋商。休息两日后,6月5日一早,探险队就启程前往万佛峡,陈万里单独先从西岸起,然后回到东岸,工作了一整天,共拍摄底片二十多张,同时还抄录题记、并速写数幅,“殊忙碌”。

(三)文化所有权的争夺

上述关于千佛洞和万佛峡的田野调查时段的艰难协商实际上折射了陈万里这次西行考古的一个重要背景,体现了民族国家与西方世界之间的紧张关系。华尔纳在此前一年已经来过一次敦煌千佛洞,并且用胶剥离了一部分壁画,带回美国,给千佛洞留下不可挽回的损失。因此,当华尔纳第二次以科学考察的名义来到敦煌之后,当地士绅既如临大敌,又迫于国际形势无法完全回绝,才有了陈万里在日记中所记述的艰难沟通。参加敦煌沟通会议的杨知事、牛科长、周统领及教育会会长相继发言,“均以前年华尔纳运去千佛洞画壁二十余方及佛像数尊后,地方人民群向知事诘问,今年庙会时,复有人向千佛洞王道士诘责”。

这种来自地方乡土势力的抗争不仅体现了民国时期国人对于西方文化掠夺的警惕,而且还混杂了传统与现代观念的冲突。这在考察泾川县南石窟寺的时候体现得尤为集中。就在陈万里完成了西窟的摄影和剥离、来到东窟协助工作后不久,二十余个乡民突然到来,围住探险队质问;陈万里等人收拾东西准备离开,而乡民强行拉住骡马不允许离开,不久之后又来了十几个人,声势更壮,指控翟荫破坏了佛像。陈万里后来得知,南石窟寺由附近6个村的村民共管,村民敲锣传递消息,因此需要6个村子的人都来齐,才能商讨解决。两个多小时后,村民终于来齐并推举了代表,跟随探险队回到城里一起商讨重修的办法。

当天,陈万里在日记中写道:“西窟剥离佛像外廓之事,溥爱伦君主之,自是正当研究方法,余深然之,且为之助。”他将此事看作科学考察活动中的小插曲和特殊国情的一部分,认为需要在今后的工作中提前做好预案。这种对于科学的崇敬和实践一直伴随着陈万里的此次西行,他在日记末尾专门附了详细的调查表和行程表。不过,当地人则长期以来将陈万里参与的这次南石窟寺“科学考察”讲述为“盗宝和护宝”的故事,并流传至今:

他们窜到东大窟、西小窟,详细地做了摄影、绘画、测量和文字记录。在西小窟看到佛像彩塑,于是就尽力设法剥离泥塑表层,使佛像显露出本来面目。溥爱伦持大斧将西小窟的造像全部剥掉,仅留下石胎,且将大部分佛像头也砍了下来。大斧砍击的哐哐声被在南石窟附近放羊的蒋天仓、蒋三学等7个放羊娃听到,赶到窟内,见一伙洋人破坏佛像,就赶紧敲响东大窟内的铁钟报警。同时,蒋天仓和另一个放羊娃留守在石窟内,其余6人分别到王家沟、何家坪、晁家、上蒋家、下蒋家、银河等6社报信。顷刻间,南石窟附近农民相互传喊:“洋人挖佛像了,大家快来啊!”……洋人见势不妙,速乘马车逃到蒋家河滩快过河时,被年轻农民蒋金拦住,随后被几百名农民包围,并扣留了人马。经带来的翻译和同行的中国人陈万里与民众代表几次协商后,洋人答应赔礼道歉。但赔款多寡议决不下,遂一并到县衙裁决。一县衙官员给民众代表说:“我是惹不起洋人的,只要洋人赔款,重新塑像就行了”。最后经民众代表强烈要求,按一尊大像赔银元8元,一尊小像赔2元,共赔60元修复款才算了事。

03

三、知识分子、民族国家与视觉媒介

正如本文第一部分所揭示的,陈万里的西行与摄影可以视作是全球性的考察摄影中的一个地方化的个案。它不仅展示出陈万里本人从摄影艺术到考察摄影的个体转变,还典型地展示出全球性和本土性的语境中视觉媒介所可能发挥的作用和被赋予的价值,尤其是使用摄影来制作关于古代遗物的图像文本来指涉历史与当下的时候。以萨义德的“东方学”为代表的当代学者认为,在地理大发现带来的全球殖民体系,以及工业革命所造就的西方国家的优势语境下,探险和考古日益发展称为一整套现代化辞令,借助历史进化和科学主义的话语,重新审视“原始”和“落后”民族的社会文化,通过知识生产的方式在思想观念的层面保持西方的领导权。

然而,以陈万里为代表的中国现代知识分子,一方面受西方科学文化影响倾心于现代科学考古和历史研究,另一方面仍然传承了传统文人对于金石考据的倾向和对于草木山河的基本民族情感。当他摩挲着金石文物、专注于影像复制,以及周旋在哈佛教授和当地士绅村民之中时,这种传统与现代的过渡时期的双重精神气质,典型的氤氲于陈万里的精神世界和猎影实践中。并且,当时的民国知识分子并非隔绝在全球化的摄影实践之外,他们对于西方考察摄影和考古摄影已经具备一定的知识。例如,陈万里在敦煌期间就观摩了伯希和的影集,为自己的拍摄进行准备;在探访了千佛洞和万佛峡之后回到兰州旅店,陈万里遇到了一个法国住客,对方和他大谈游历西藏和青海的经历,还把自己拍摄的照片给陈万里展示。陈万里的反应是:“洗印均极恶劣,而又絮絮不休,殊可厌也。”相对于西方的人类学家、探险家甚至旅行者,西行对于陈万里来说既是类似的科学考古实践,但同时是通过稽古考据和近观风俗而抒发传统文人的经世情怀。

陈万里的个案体现出了中国的现代知识分子,在面对摄影技术的时候游走于西方和中国传统之间的复杂情感,从一个侧面展现了这一群体在中国现代化过程中所体现出的特质。梁思成的古建筑摄影提供了另一个极其相似的案例。中国传统建筑是西方摄影师的重要拍摄题材。例如,英籍意大利摄影师菲利斯·比托(Felice Beato)在1860年随英法联军在中国逗留了9个月,拍摄了包括故宫、颐和园在内的大量传统建筑,成为第一个拍摄北京的摄影师。早在19世纪末,“日本摄影师就曾对中国进行过系统的影像采集,于1901 年出版了十三本一套的分省系统介绍中国的摄影集”,其中包括了大量的传统建筑的摄影。在美国学习建筑学的梁思成对上述摄影文本并不陌生,也主动地将摄影作为自己展开考察和研究的技术手段。但是,他的摄影与西方摄影师的同题材作品同样体现出显著差别。在现代意义上的建筑学的田野考察过程中,梁思成通过“实地调查、测量、照相重新发现和定义属于中国自己的建筑传统,因此确认中国自己的文化版图”;这时,梁思成对摄影的使用就“不只是用来记录中国古建筑的媒介,更是对于古代建筑的一种冥想的手段:它过去的历史、现在的意义、未来的命运,而这些种种复杂的想法在20世纪三四十年代的中国,都只能靠摄影影像述说与保存下来”。

将上述的摄影考察置于更大的时代背景中,我们可以发现在广袤国土上的旅行,尤其是旅行途中对于山水、古迹、民情的留心以及基于这个基础上的民族国家建构,是民国知识分子精英群体的重要传统。这不仅体现在以考古和边疆史地为目的的考察,也体现在30年代之后庄学本、孙明经等对于少数民族地区的具有人类学民族学特色的考察和拍摄活动中。不论是自然资源的开发,还是自然风光、民族文化和历史遗迹,当然都可以看作是地理、民族和历史方面的研究和教育材料。但在民国尤其是经受外部威胁的时期如抗战期间,这些旅行和考察显然又不仅仅是知识的搜集和研究,“图像背后所隐藏的是民族-国家对边疆的建构图画”,甚至是期待“创造万众一心、共同抗战的局面”。这种“壮游”边疆的实践,在当时民国知识分子中具有相当的普遍性。例如,作为1937年“暑期西北考察团”的主要负责人之一,顾颉刚在1937年4月刊的《禹贡》中就列出了边疆实地考察计划的九项调查内容:(1)西北民族感情之考察;(2)西北教育之考察;(3)西北经济状况之考察;(4)边族宗教之研究;(5)边族统治世系之研究;(6)古迹图及古物谱之编制;(7)边族文化之搜求;(8)边族歌谣之采集;(9)边陲碑铭雕刻之摹拓。数月后,顾颉刚应管理中英庚款董事会的邀请到甘、青、宁三省(区)考察和设计具体的教育补助经费方案,历时一年有余,具体地实践了他在《禹贡》中的考察计划。从他的日记中我们能够看到,除了完成教育调研的本职工作之外,顾颉刚所关注和记录下来的内容与陈万里、孙明经等并无二致。例如,从兰州到临洮路上虽然只有四五天,但每到一个地方,顾颉刚和同事总会尽力展开社会调查,在1937年10月13日的日记中详细记载了临洮的大宗农产品黄烟的生产情况,以及卷烟畅销带来的经济冲击。10月25日到达西宁后,顾颉刚专门抄录了当地李土司家门上的“大夫第”和其他匾额楹联“屋宇堂皇,雕镂精美,宛然阀阅”;出门后还去照相馆选购地方风俗照片。在这次考察之后的1939年,顾颉刚还引领了“中华民族是一个”的社会大讨论,从而将民族国家建构的工作进一步推向深入。他提出用研究地理来支撑民族意识的观点,正是由于“外患”引发的民族国家建构实践在中国知识分子中的典型代表。

最后,将民国的知识分子精英的上述实践置于国际范围内比较,更有助于我们发现民族国家建构的中国特征,以及考察摄影在其中发挥的作用。从欧美文化史来看,不论是自然科学,还是文化人类学,都离不开维多利亚时代的探险活动和与旅行有关的观念。也正是在维多利亚时代,摄影逐渐成为一种关于“过往”和“记忆”的话语形式和文化实践。对西方现代文明来说,油画、摄影和电影中的如画风景常常以遥远和边缘的未受破坏的自然为主题,启发了关于时间流逝的感受和怀旧;旅行中制作的视觉文本不仅形成了关于人类多样性的档案,也被用于殖民宣传。然而,在民国时期的中国,民族国家建构和现代化的进程还远远没有完成。因而,同样以历史遗迹为题材的摄影和考察,如果在欧美的语境中代表着怀旧和对现代化进程的重新确认、具有时间认同的特征的话,那么在民国期间的中国则代表着对国土的空间认同和对中华民族认同的建构。民国时期的知识分子的旅行以及考察摄影,正由于是“民族国家主义在亚洲方兴未艾时期的产物”,而具有了自身的独特性。

04

四、总结:考察摄影与视觉观念演变

本文以陈万里的在1925年西行过程中的拍摄实践为案例,结合刘半农、梁思成的考察摄影以及民国时期知识分子通过旅行和考察展开民族国家建构的历史语境,探讨了考察摄影多层次的内涵。首先,它延续了1920年以刘半农为代表的摄影美学的传统,知识分子在旅行中对于山川和边民的观察,常常与他们熟习的传统绘画和文人审美缠绕在一起。其次,出于对现代学术训练的资料收集和研究方面的考虑,它与西方的考察摄影有类似之处,它们在一定程度上都是对于摄影的机械复制这一媒介特征在科学领域的使用。最后,它还是一种利用摄影媒介对于历史展开的语境化的叙述;正是在这个层面上,摄影实践与当时总体性的民族国家建构和现代化进程发生了关联,体现出摄影在独特历史语境中被形塑出来的政治观念和表意功能。

在考察摄影中,文物遗迹是重要的表现对象,体现出历史在当代世界中的独特功能。德国哲学家汉斯-格奥尔格·加达默尔(Hans-Georg Gadamer)认为在历史意识中,每一次与传统的相遇都会引发过往文本与当下现实之间的紧张感。维也纳艺术史家阿洛伊斯·李格尔(Alois Riegl)在《现代文物崇拜:其特点与起源》中将文物的价值区分为两个领域,其一是当下的共鸣,主要是当代人的主体性和情感介入产生的美学价值、使用价值等;其二是纪念性共鸣,是由文物自身的物质性(objecthood)带来的年代价值和历史价值。在中国近现代历史进程中,改造本国既有文化,以充实现代国家的观念,是“清末以来中国知识分子重要的关怀”。在他们的心目中,中国作为一个现代国家,必须具有文化的独特性甚至本土性。因此,乡土文化、地域文化和历史文化,都在与当下发生碰撞的过程中引发了个体与社会的共鸣,成为塑造国家和民族身份的资源。

本文所探究的民国时期的考察摄影,正是发生于这样的一种关系中:作为历史认知实践的考古和作为历史可视符号的文物,与摄影这一现代视觉媒介发生关联并展开相互建构,最终在视觉实践上实现了“古为今用”。摄影在认知上具有双重性,摄影图片既是现实物的索引,又是现实物的叙述和表征。正是在第二个层面上,摄影图像成为一种被现代摄影技术重新制作出来的观看,事物被从原本的语境和面貌中剥离出来,用以或长或短地在时间中保存和传播。因而,用影像对于文物和考古展开的视觉符号生产,就不再仅仅是对于认知客体的观察记录和研究准备;对于民国时期知识分子的考察摄影来说,它提供了一种视觉的方式,让个体可以重新回顾、书写和告别历史,也让历史通过当下共鸣而产生了实际功用,考察摄影由此加入民族国家建构的总体进程中。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:微信公众号“广西民族大学学报哲学社会科学版” 2022-02-07

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛