点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

东方传统演艺空间文化比较研究

麻国钧

原文刊载于《中国非物质文化遗产》2021年第6期

摘 要

任何一种表演艺术,无不需要某种空间予以展现。由于演出性质、演出目的以及演出内容千差万别,戏剧展演的空间形态也各不相同。而在亚洲,甚至古希腊戏剧,演出空间具有惊人的一致性,即无不采用“空”的物理空间。在剧中人物上场之后,只需一句台词或一句唱腔,戏剧人物的生活空间以及戏剧情节赖以展开的空间旋即成立。与固定性的演出空间同时存在的,还有流动性的演出空间。对固定性演出空间中“门”的设立以及由此而产生的演出形式、观众对戏剧发展的期待等做出力所能及的研究。

关键词

演出空间;中国戏剧;

古梵剧剧场;能舞台

无论怎样的戏剧形态,无不需要一个空间,一个或神、或鬼、或人同在的空间。失去空间,戏剧无以存在,戏剧这一特性决定了空间存在的必要性。需要说明的是,本文所谓空间包括两个层面:其一是古典戏剧演出时所采用的物理空间,姑且谓之“戏外空间”,如露台、勾栏、神庙剧场、会馆剧场、能舞台,等等;其二是戏剧故事发生的空间,这里谓之“戏内空间”。“戏内空间”的发生与确定,有赖于“戏外空间”的存在;而戏外空间只有在戏剧展演于其间时才凸显价值。本文讨论的主要是戏外空间。

在人类戏剧历史上,早期的戏剧演出空间却有异乎寻常的类同性。在古希腊,酒神祭礼从酒神巡游开始。李道增说:“城市酒神节是极为隆重的节庆……酒神神像先由卫城山麓的神殿内被抬到城外,然后模拟神话中酒神进城的情形被抬进城来。神像先在雅典城里绕行,每到一处祭坛就停下跳舞庆祝,尽情欢乐。最后抵达酒神祭坛举行仪典,献上礼品与作为牺牲品的公牛,接着举行唱诗竞赛。参加唱诗竞赛的是从郊近10个部落中选派来的10个合唱队。每个合唱队由50名男子或男孩组成。然后第3天才是戏剧竞赛,一般有3名戏剧家参加竞赛。”乡村酒神庆典与之大同小异:“乡村酒神节在2月份,日期由各乡自定,也有游行。游行队伍的旗杆上要挂一个象征男性生殖器的标志,意思是乞求人丁兴旺,风调雨顺以获得来年丰收。”

抬着神像游行,时而在某处祭坛停下来歌舞,尔后继续游行,直到酒神祭坛。游行的过程为:

行进→祭坛前停下歌舞→行进→酒神祭坛。这一过程类似古代印度的“行像”以及中国、日本古往今来丰富多彩的行进式的表演艺术。这种表演艺术形态极大地影响了东方诸国的古典演剧,无论是戏剧艺术的表演形态还是演出空间,大略如是。

印度古老的“行像”传入中国后,在中国得以流行。中国的“驱傩”最早便是在游走中施行,谓之“行傩”,一则在宫廷之中游走于各个宫室,一则在发丧时,由“方相氏”或增加一位名为“方弼”者,走在发丧队伍之前,以驱赶躲在路上的游魂野鬼。在后期的驱傩礼仪中,尤其在民间,从“方相氏”演变而来的“险道神”承担起驱鬼逐疫的任务。“方相氏”“险道神”名虽不同,其功能则一也。之所以如此,原因在于朝廷严苛的礼仪制度所限制,致使民间不得由“方相氏”开道,遂易名为“险道神”。无论是古希腊的酒神祭礼,还是印度的“行像”,抑或中国的“行傩”,带有表演性质的礼仪无不在游走的过程中施行,其表现的空间都是瞬息而变的,可以谓之“移动的空间”。行进的演出艺术所在的空间是流动的,只有这样才能与流动的演出艺术互动,互相协调。在晚近的历史时期,那些习以为常的花队、花车、山车、旱船等游走性表演,无不遥接上述的行进式礼仪而发展、演变。汉代张衡《西京赋》所描绘的百戏便是这种古老的行进礼仪的发展与演变,使得其表演性更加丰富多彩。

古希腊酒神祭礼的游行表演已经难以再现,印度的“行像”迄今依然活跃在印度古老的宗教礼仪之中,而中国的“行傩”“迎王平安祭”、日本的山车巡游,等等,仍然以鲜活的风貌活跃在东亚各国。以中国台湾东港东隆宫为例,“迎王平安祭”每3年一次,值此之时,东港地区万民空巷,人们汇聚东隆宫以及王船经由的地界,夹道观赏。据传,东隆宫奉祀的主神王爷姓温,名鸿,字德修。温鸿生于隋炀帝大业五年(609),为山东济南府历城县白马巷人。唐朝贞观年间,皇帝李世民微服出游,遇险困危,温鸿舍身救驾,得赐进士出身。其时,救驾者共36人,一同赐封进士出身。事后,这36人义结金兰。温鸿被任命为山西知府之后,相邻地方匪寇作乱,民不聊生,皇帝派温鸿及诸金兰弟兄率军剿匪,得胜后,朝廷赐封王爷。尔后,36进士乘船出巡,不幸遭遇海难,无一幸免。皇帝追封他们为“代天巡狩”,颁旨全国建庙奉祀,建大船巨舶,名为“温王船”。从此,每逢祭祀日,清醮礼仪毕,王船巡游市井,至海边焚烧送神,名之为“迎王平安祭”。届时,在东隆宫山门外搭建戏台,为诸王爷奉纳演出(图1、图2)。

图1 中国台湾东港东隆宫山门(作者拍摄)

图2 “迎王平安祭”烧王船仪式(作者拍摄)

王船巡游虽然是王船祭的程序之一,但是巡游本身既有更加古老的传统,也具有一定程度的表演性。到了晚上,在东隆宫山门外搭建临时戏棚,演戏以敬神娱人。从前面所述“迎王平安祭”可以看到,其祭礼、演出包括东隆宫祭祀仪式、山门外舞台演出、王船巡街、海滨烧王船等若干空间,其中任何一种空间都是不可或缺的。

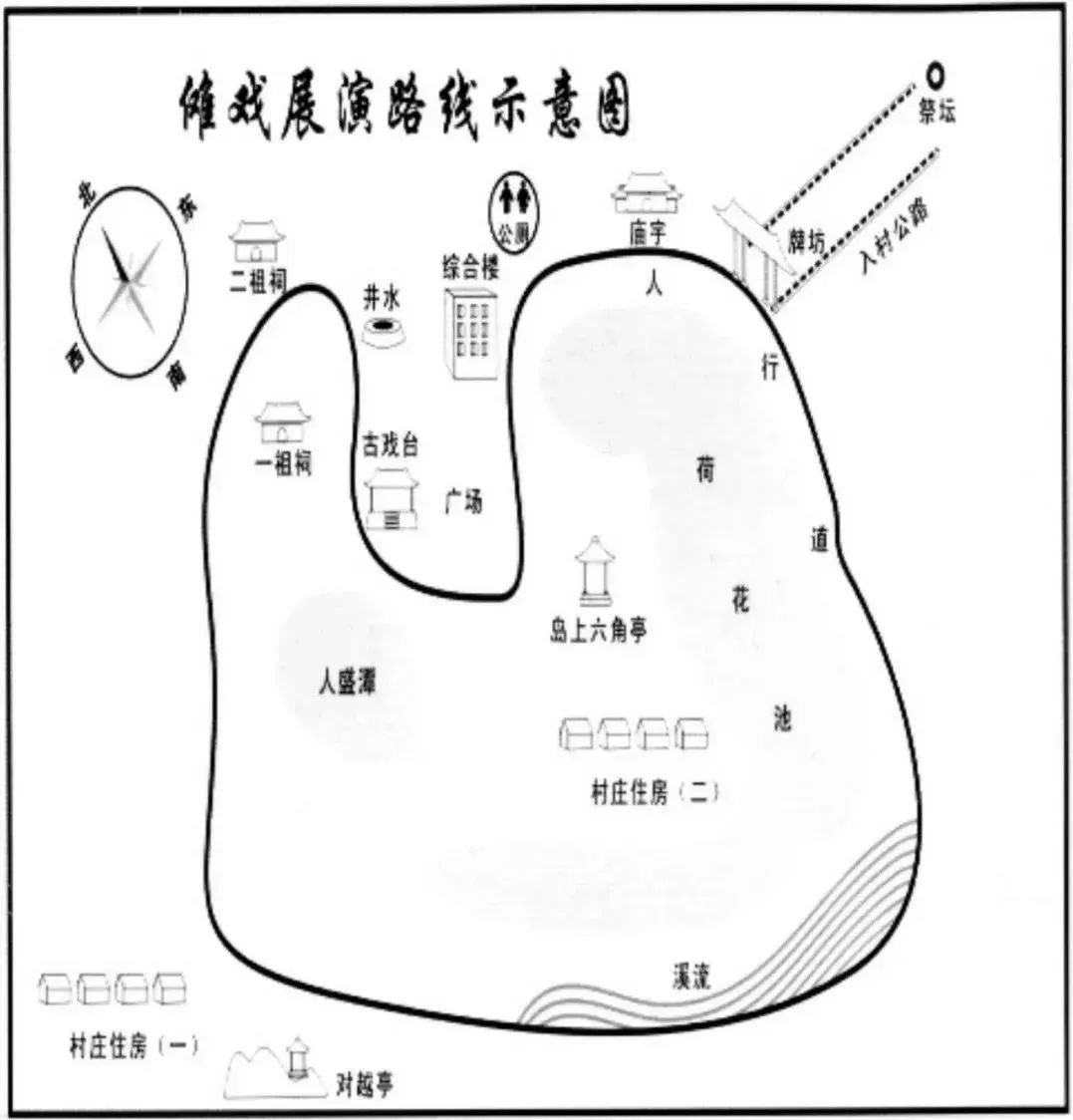

湖南临武油湾村至今保留着比较完整的傩祭礼仪,笔者两次去该村考察,完整地记录了全部礼仪过程,并多次与传承人交谈。除了必要的祠堂祭祀礼仪之外,油湾村的傩礼还包括傩队游村、傩戏演出与五岳神狮表演。游村是继祠堂祭礼仪式之后重要的组成部分,其宗旨在于驱除村中可能存在的游魂野鬼,带给村民安宁。这一目的恰是古往今来傩礼的宗旨(图3、图4)。

图3 湖南临武油湾村游傩路线图(作者拍摄)

图4 湖南临武油湾村“斩小鬼”仪式(作者拍摄)

类似的例证举不胜举,这里仅举此例以窥其貌。

在观赏上述这些巡游式时,观众既可以立而围观,也可以随着队伍、车、船的前行,跟随于两侧观赏,还可以起棚夹路,静而观之。从而形成“动与静”“行与停”的多重观演空间。

游动性的演出不宜于展开情节,更不能敷衍完整的故事,因此无论是古代希腊、印度还是中国以及其他诸国,都未曾止步于此,于是固定性的戏剧演出空间应运而生。中国汉代百戏演出,在东汉李尤《平乐观赋》、张衡《西京赋》中以华丽的辞藻,尽情铺叙,展示了一幅幅精彩的百戏演出历史画卷。《平乐观赋》描绘平乐观演出百戏:“方曲既设,秘戏连叙,逍遥俯仰,节以鞀鼓。戏车高橦,驰骋百马,连翩九仞,离合上下。或以驰骋,覆车颠倒。乌获扛鼎,千斤若羽。吞刀吐火,燕濯乌跱。陵高履索,踊跃旋舞。飞丸跳剑,沸渭回扰。巴渝隈一,踰肩相受。有仙驾雀,其形蚴虬。骑驴驰射,狐兔惊走。侏儒巨人,戏谑为耦。禽鹿六驳,白象朱首……”张衡《西京赋》写道:“大驾幸乎平乐,张甲乙而袭翠被。攒珍宝之玩好,纷瑰丽以奢靡。临迥望之广场,程角觝之妙戏。乌获扛鼎,都庐寻橦。冲狭燕濯,胸突铦锋。跳丸剑之挥霍,走索上而相逢……总会仙倡,戏豹舞罴。白虎鼓瑟,苍龙吹篪……度曲未终,云起雪飞,初若飘飘,后遂霏霏。复陆重阁,转石成雷……巨兽百寻,是为曼延……东海黄公,赤刀粤祝,冀厌白虎,卒不能救……尔乃建戏车,树修旃,侲僮程材,上下翩翻,突倒投而跟絓,譬陨绝而复联……”该赋所谓“临迥望之广场,程角觝之妙戏”的描绘,明确地告诉我们汉代百戏演出地点是一个名为“平乐馆”的大作乐处。也就是说,这是一个固定的百戏演出场所,皇帝与文武百官、皇亲国戚坐在高处,张甲乙帐,下望观赏,即所谓“临迥望之广场,呈角觝之妙戏”。

李尤与张衡几乎同时在世,他的《平乐观赋》记述的全部是百戏,而张衡在《西京赋》中,《东海黄公》《总会仙倡》之类的短剧、歌舞小戏的演出赫然在焉。《平乐观赋》是小赋,字数在300字左右,而《西京赋》长达3000余字,仅记述百戏演出的文字,竟多达400多字,这是该赋更加详细地描绘百戏演出状貌的原因之一。值得注意的是,“平乐观”是有明确文献记载的、可资讨论的固定性演出空间。这种空间形态对戏剧的发展具有重要意义。演出空间一旦固定下来,便为有着一定长度故事性的戏剧演出带来便利。作为以娱乐、鉴赏为目的的演出空间,汉代西京平乐观这种固定性的“古戏场”,理应引起我们的高度重视。

2013年,笔者去希腊考察期间,有幸见到建于卫城脚下和建在山中的古剧场,其中埃皮达夫罗斯古剧场是目前保存最好、最完整的古希腊剧场(图5)。在很大程度上说,演出空间的固定,标志着戏剧演出形态已经进入完整的,或比较完整的形态了。

图5 希腊埃皮达夫罗斯古剧场(作者拍摄)

巨大的露天半环形剧场中,观众席呈大半圆形状,重重叠叠,把表演区围拢起来。彼时彼刻,让人不由地想到《西京赋》中所说的“临迥望之广场”。

在此,笔者再一次强调,演出空间的固定化,既是完整戏剧的需求,也是促使戏剧迈向更加成熟乃至走向繁荣的必要条件。古希腊剧场观众席占据了整个剧场面积的绝大空间,从图5埃皮达夫罗斯古剧场的整体格局可以明了,早在古希腊戏剧繁荣之时,已经把观众席视为戏剧演出空间构成的最重要因素。

图6 古希腊早期酒神剧场设想图

图6是李道增先生绘制的希腊早期酒神剧场设想图。从该图可以看出,古希腊剧场中,尽管留有神坛之设,但是这个神坛不过是一块小小的方形石台,仅具象征性。而酒神殿坐落在大剧场南侧,二者之间隔着一条挡土墙。剧场内的表演场地与浩大的观众席浑然一体,戏剧演出面对的是观众而不是酒神。这种建筑格局似乎揭示一个事实:古希腊戏剧的观赏主体不再是神灵,观众已经升格为接受主体。这一点,也可以从戏剧文本的内涵中得到体现。

罗锦鳞提出:“古希腊戏剧的发展与古希腊的民主运动、民主精神密不可分。在古希腊戏剧中充满了古代哲学、政治和民主精神的内容。这也是两千多年来古希腊戏剧强大生命力之所在。它深邃的思想内容、鲜明的主题思想、尖锐的矛盾冲突、巧妙的戏剧结构、生动的人物形象、古朴简洁的艺术风格形成了对观众强烈的震撼力,同时,也为导演的二度创造提供了丰富的空间。”在古希腊人的观念中,医神是治疗人们身体疾病的神,而酒神则是医治人类精神疾病的神,故而古希腊剧场与酒神庙建筑距离很近。在中国,直到汉代,古典演出艺术基本上还停留在娱乐层面,停留在感官刺激的较低水准,而不能在思想的更深层次上望古希腊戏剧之项背。距今2500多年前古希腊戏剧的演出空间设置,似乎也从另一层面印证了罗锦鳞的议论。古希腊、古中国的戏剧演出空间虽然均已形成了观演、授受的互动空间,但是在思想的深浅层次上,却判若霄壤。

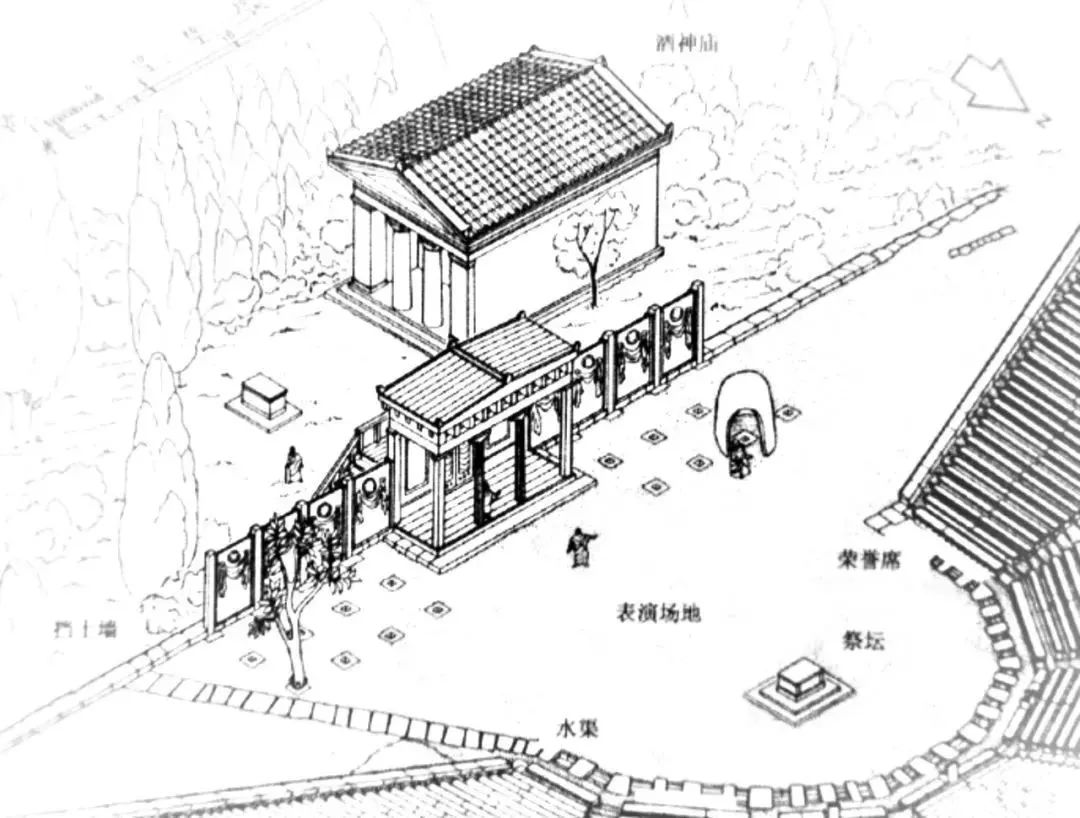

图6还显示出古希腊剧场在表演空间与观众较近处有一个祭坛,酒神庙则建在挡土墙之外。而在中国,戏曲完全成熟之后的数百年来,戏曲艺术依然没有彻底摆脱其作为神灵的供品这一属性。这一点,从遍及全国各地的神庙剧场的建筑格局可以得到证明。中国的神庙剧场,戏台面对神殿而建,这种建筑格局明示一种顽固的理念:戏剧是为神灵演出的,是奉献给神灵的娱乐品,而观众不过是在陪伴神灵看戏罢了,他们是陪客,而不是戏剧演出的主要接受者。这种现象也可能启发我们,使我们意识到,直到晚近时期,中国古典戏剧演出并没有彻底摆脱以愉悦神灵为主要宗旨的羁绊。泰山脚下有一座王母池戏台,亭式建筑,或谓之“舞亭”。该戏台正对王母娘娘正殿,坐南朝北而建,这种戏台面对正殿而建的格局在全国具有普遍性。在演出时,观众只能站在两座建筑物之间的空地上观看,演出的目的昭然若揭(图7)。

图7 山东泰安王母池戏台(作者拍摄)

当戏剧走出乡村神庙剧场而进入城市勾栏之后,其性质发生了根本性的转变,从前作为神灵的供品的戏曲演出旋即转化为愉悦普通观众的商品,这一转变具有重大意义。从此以后,戏曲艺术必须顺应商品属性而做出必要的转变。授受双方性质的变化,促进了戏曲艺术的发展。在中国,这种转变最明显的时期在宋、金、元时代。这个时期最著名的戏剧形态,在宋代以“南戏”为代表,在金元时代则以“北曲”杂剧为代表。戏剧商品属性真正确立之后,既促进了戏剧的发展,也促使演剧空间的变化。宋元时期的市井勾栏,究其性质而言,实则是艺术商品交换、买卖之所。从勾栏乃至剧场的建筑格局来说,也打破从前神庙剧场的某些规制,勾栏或剧场内的舞台也不再严格地遵循神庙内舞台必须坐北朝南的旧规而更加随意了。

值此之时,无论是神庙剧场,还是城市剧院,中国传统演剧空间几乎无一例外地被符号化或赋予某种文化含义。大多数城乡神庙戏台必须坐南朝北,舞台的正上方往往设有藻井。在民间祭祀戏剧、傩戏演出场内,必须挂有“神案”,也称为“案子”,在举行仪式与演出时,在案子前放置一张方桌,桌上置放香火以及几样供品,有的还需置放傩公、傩母人形木雕,而成神坛。神坛前的开阔地便是一个集敬神礼仪与傩戏演出双重性质的“场”,也即演出空间。

举国上下,无论是在最初的露台,抑或民间祭祀演出空间中,一般来说都没有上、下场门,固定性的上、下场门之设,是戏曲演出空间的一大进步。这一进步表明,上、下场门成为分开了现实生活空间与戏剧发生空间的一道“隔”,它是一个分水岭,一个此岸与彼岸、此界与他界、此地与他地的分野。在历史题材戏剧中,它是现实与历史的界限;在表现神鬼故事的戏剧时,它是鬼神世界与人类世界的分野。可见,传统戏曲舞台上名为“出将”“入相”的两道门以及挂在门上的帘子何等重要。

日本能舞台有大、中、小三道门,一道门供演员上下场用,位于观众视线的左侧;另外一道小门在观众视线的右边最里侧,面对舞台,这道门是“地谣”(相当于“歌队”)上、下场必经之处,名为“切户口”;第三道门也叫“切入口”,是从前供观众中那些贵人们入场时使用的。现在,这道门尽管已经失去其实用价值,但是有些能舞台依然保留着原有的格局而没被舍弃。

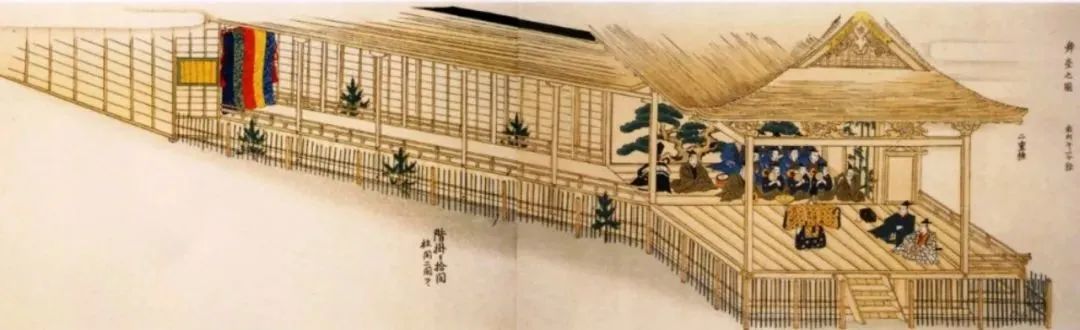

在能舞台人物上、下场门处,悬挂五色幕。无论是神、鬼还是人,都必须经这道门出场、下场。该人物经过“桥廊”步入“本舞台”。上、下场门之外有一个名为“镜间”的房间,它像一个“时空隧道”一样,既隔开后台与前台,也将二者连接起来。演员从后台进入“镜间”,在那里戴好面具,意味着该人已经从演员转变为所扮演的剧中人物,然后再由“镜间”步入舞台。演出时,由专门的挑帘人挑起五色幕后,人物上场。能舞台的“本舞台”与“桥廊”形成主、次两个表演区。桥廊的意义在于,出场的人物是从遥远的地方来到此地的(图8)。

图8 日本东京宝生能乐堂舞台全景(作者拍摄)

日本能剧演员必须在“镜间”戴上面具,而中国安徽池州的傩戏巫师(演员)在佩戴面具之前,往往需要双手合十,对着面具口中念念有词。显然,无论能剧还是傩戏,当演员或巫师戴好面具之后,严格地说,便不可以与他人交谈。之所以缄口莫言,是因为该演员已经不是其本人,而是转换为面具所指向的神、鬼等不同的剧中角色。

在日本能乐中,那道隔离“镜间”与舞台的门与门帘,是彼岸与此岸的最后分野。中国戏曲界把舞台上、下场门称为“鬼门道”,人物通过“鬼门道”从另外的某个空间进入戏剧所展现的特定空间。戏剧演出时,在这道“门”内展示给观众的是故事将要发生的具体空间。与此同时,也吸引观众对门外某种空间的无限想象。例如,当目连走过奈何桥来到地狱门前时,门内地狱的情境究竟是怎样的?他进入地狱十殿之后,会经历怎样意想不到的事情?他能否解救母亲的亡灵,等等一切,都会引起观众的种种期待。由此可见,舞台上“门”的设立,绝不仅仅是人物上、下场所需这样简单。上下场门之设,既把门内、门外两个空间隔离开来,也把二者勾连起来。对于观众来说,门外已经发生的、正在发生的以及即将发生的种种事件都会引起观众的关注、想象或期盼,恰是这道门,丰富了观众的想象,增强了观众的期盼,加深了他们的关注。这不正是戏剧演出所期望的吗?

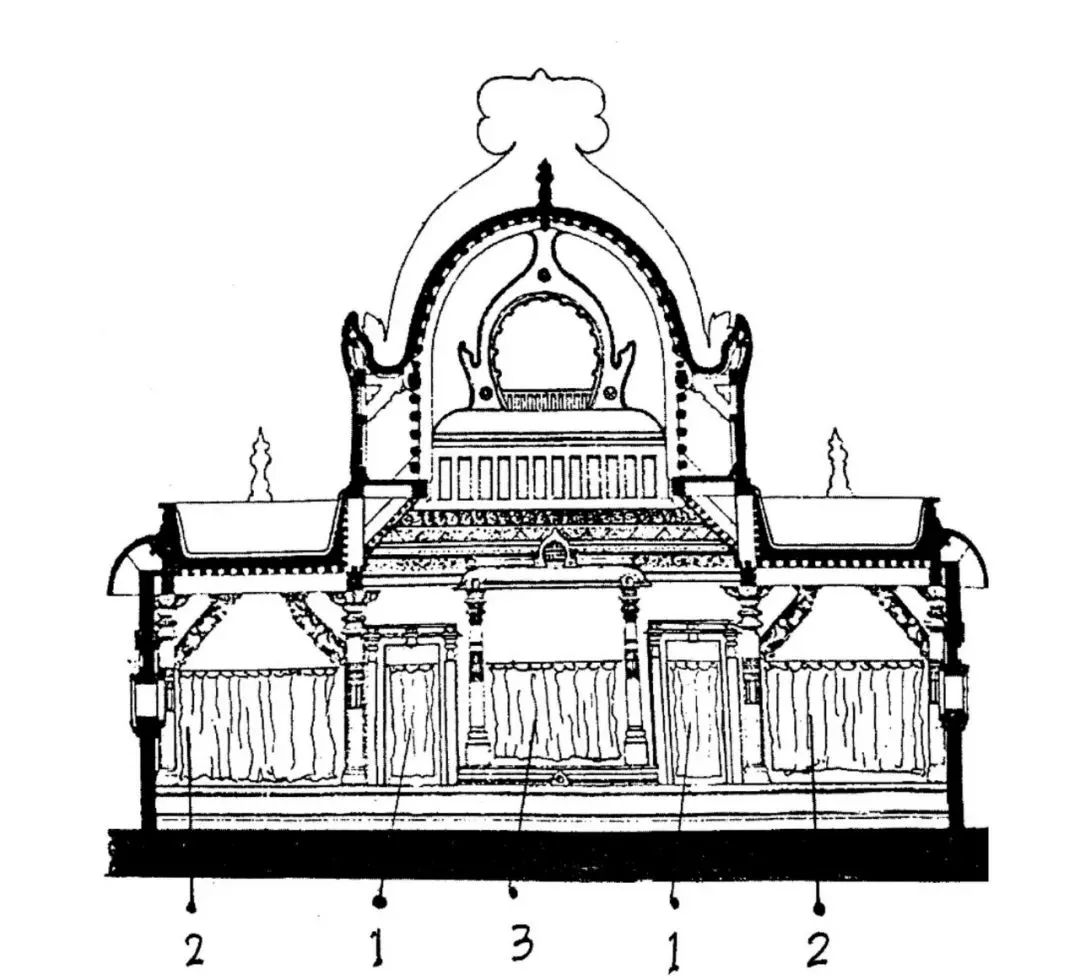

有趣的是,无论中、日古典剧场还是印度古代梵剧剧场,全都是只有门帘,而没有“门”这个实物,帘子挂在门框上便成了上、下场门(图9、10)。演出时,只要掀帘,便表示人物进出,这是一种约定俗成的普遍规律。实际上,是一种对生活空间简化之后形成的舞台空间设置。在这种普遍规律出现之后,各国也都形成某种不同样态的程式用于人物出场时的表演,以及一些带有程式性的演出形式。

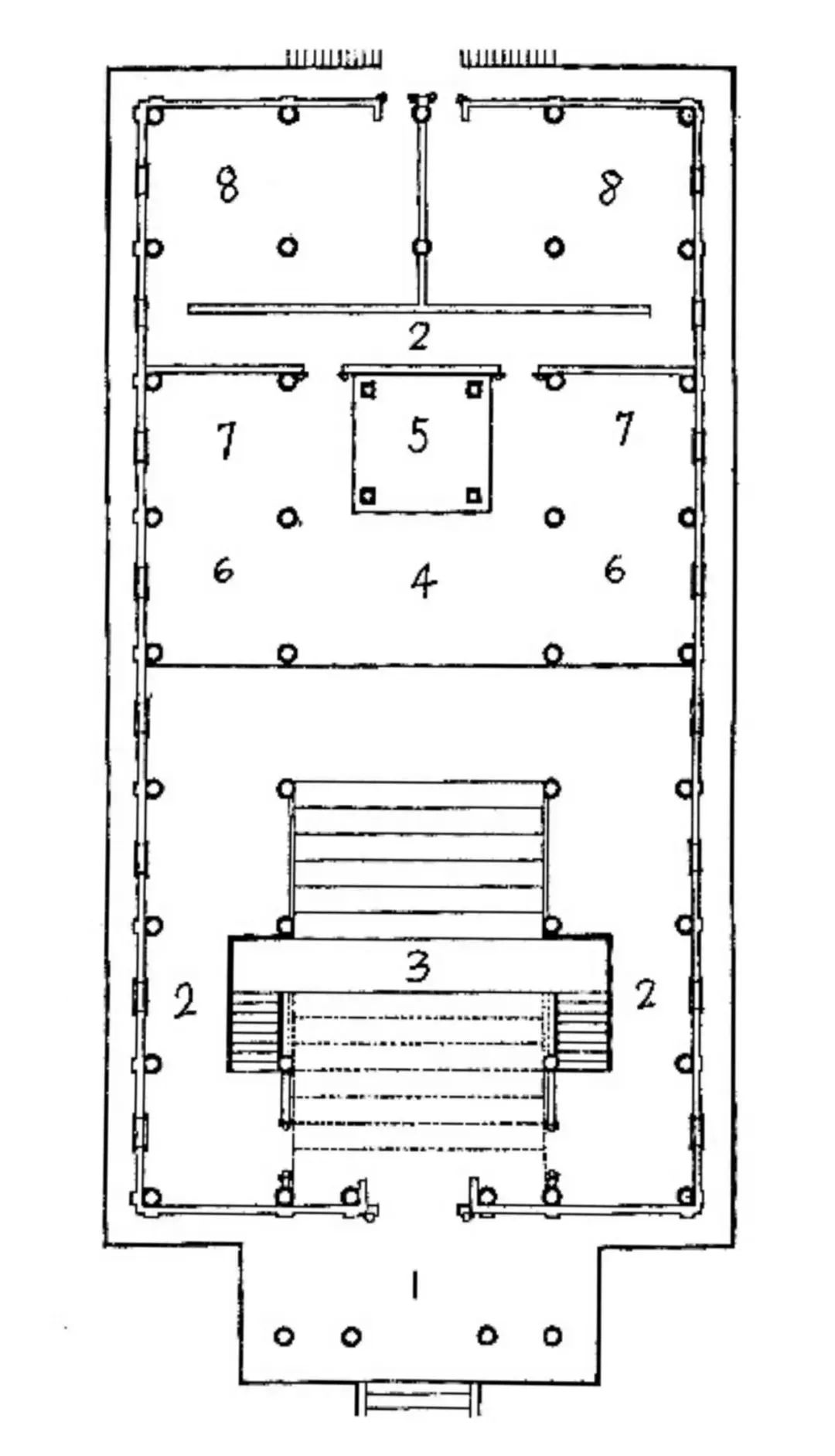

图9 印度梵剧舞台

1上、下场门 2表演区 3乐台

图10 印度梵剧剧场平面图

1入口大厅 2、3观众席过道 4、6、7表演区

5乐台 8后台

图9、图10是婆罗多中型剧场与舞台示意图。从中可以清晰地看到,古代梵剧舞台与中国传统舞台在空间设置上几乎完全一致。古梵剧舞台无论演员上、下场门,还是乐台及表演区,在开场前都用帘子遮住。其中,乐台居于舞台中心(图10示意图内“5”的位置)。戈弗尔丹·潘恰尔说:“韦迪卡(Vedika)是舞台中后部的一个重要区域。婆罗多没有提到它的高度,但是它是可以改动的。它可能不超过4.5英寸高,因为它有时为表演所用,需要被登踩。如果它的高度比建议的高,那么将会阻碍舞台前部中区的演出。它主要用于由8人组成的管弦乐队按照婆罗多所规定的顺序落座。鼓手会坐在韦迪卡后部中央,由他带领乐队,演奏潘纳瓦(Panava)(译者:一种鼓)的乐师在他右边,演奏达达拉(Dardara)(译者:另一种鼓)的乐师落座于左侧。鼓手们总是面朝东方而坐。男歌手面朝北,左侧是维纳(Vina)(译者:一种乐器)演奏者,右侧是两位笛子演奏者。女歌手面朝南落座。乐师们被安置在这个中心区域,因为音乐是演出的一个组成部分。它绝非偶尔发挥作用,扮演着持续参与的角色。”

中国南方古典戏曲演出时乐队所居舞台位置与印度梵剧乐队所居舞台位置一致,乐队常常在舞台后部居中的位置落座。

安徽南陵尚存用青阳腔坐唱《目连救母》,是比较早期的演出形式。演出时,乐队坐在“守旧”前的平台上,演员在乐队前面,分男女左右两侧站立。演员上场之初,既不分行当,也没有所扮演人物的具体指向。当剧中人物需要单独说唱、表演时,从两侧队伍中走出一人,这个人旋即成为剧中人物,开始自念自唱,抑或两人对唱、对白。尔后,再回到队伍中去,这时的演员立即脱开与剧中人物的关系。这种演出与古希腊戏剧早期演出形式极为相似。

乐队居于“守旧”前的舞台正中位置,这一规矩直到20世纪30年代依然如此,看起来这是戏曲演出过往的传统,即人物表演与文武场在同一个演出空间之中,甚至可能是说唱艺术旧有的演出形式,是早期戏曲演出空间对说唱艺术的继承。

图11 杨小楼演出《联合体》剧照(朱家溍拍摄)

如图11所示,朱家溍先生拍摄这张照片的年代大约在20世纪30年代初,假如这个估计大体不差,那么可以肯定地讲,直到20世纪30年代初,京剧乐队仍落座于舞台正后方的“守旧”前面。有趣的是,戏曲演出时乐队所处的舞台空间位置,竟然与古印度梵剧乐队位置遥相呼应。

数年前,浙江温州瓯剧艺术研究院来京演出南戏《杀狗记》。大幕拉开,首先映入观众眼帘的是落座在“守旧”前面用红色栏杆围就的平台以及落座在平台上的乐队,这种做法是对传统舞台空间站位的承袭。与此相类的还有日本能乐。能乐演出时,乐队也率先出场,落座在能舞台里侧的“镜板”前(图12)。

图12 日本能舞台(东京国立能乐堂藏)

能乐演出时,首先出场的是笛、小鼓等乐手,乐手落座于“本舞台”后侧位置。与乐手同时上场的是“地谣”(相当于“歌队”),“地谣”从能舞台右后侧一个小门鱼贯登场,然后席地落座于“本舞台”右侧。尔后,乐队演奏、“地谣”诵念一小段“谣曲”。继之,“胁”(次角)从桥廊缓缓登场,他自报家门、表明来此地的目的之后,落座于舞台右侧。这时,主角才从桥廊缓缓上场。以上顺序作为能乐的上场程序,几乎是不可变更的。

古代印度梵剧、中国戏曲、日本能乐在舞台空间设置具有某些一致性或相似性,原因何在?古代戏剧艺术家们并没有像当今这样交流起来那么便利,却不约而同采用如此类似的空间用于戏剧演出,个中原因只能归结于戏剧理念上的类同,并将之表达在舞台空间的设置上,进而创作出舞台表演上某些类似的程式性表达。

如前所述,东方多国古典剧场中的门帘之设,促使与之相关的“出将”“亮相”等具有程式性质的演出手段被创设出来(图13)。

图13 北京恭王府戏台(作者拍摄)

印度古梵剧演出,有一种名为“雅瓦尼卡”的帘子,虽然“雅瓦尼卡”不是门帘,却类似门帘,笔者姑且称之为“移动幕布”(图14)。

图14 印度古代梵剧《雅瓦尼卡》

戈弗尔丹·潘恰尔曾提到:“梵语戏剧作家使用了几个舞台提示,建议使用第三种较为特殊的幕布。同类的幕布已经被用于所有的舞台提示,它的使用方式创造了不同的影响。跋娑明确提出了其使用方法。婆罗多没有提到过它,因为他并没在意舞台提示,并且它不是永久舞台设备的一部分。它有各种各样的命名:毗舍佉达多称之为‘雅瓦尼卡—雅曼尼卡’(Yavanika-yamanika),薄婆菩提称之为‘希特拉—雅瓦尼卡’(Citra-yavanika)。在这些舞台提示的整体提议中,两个人,也许是两位妙龄少女手持彩色幕布——‘希特拉—雅瓦尼卡’——一大块布,在观众看不到角色上场的舞台门附近拿着它,然后全部移动至表演区域。然后这些角色在他们特定的位置上摆好造型,在画布撤掉之后,他们将呈现出静态群像。”25年前,笔者受中央戏剧学院派遣出访印度,在新德里印度国家戏剧学院看到卡塔卡里演出,首次见到“希特拉—雅瓦尼卡”的使用。由两位演员扯着一块方形大布,从观众席的左侧缓缓地走向舞台,立在舞台中央。不久,大布被扯下,躲在大布后面的人物亮相,开始演出。图14所绘上、下两个画面,上面的大画面是两位女演员扯着的移动幕布(雅瓦尼卡—雅曼尼卡),下面的小画面是藏在移动幕布后面的3位剧中人。在“雅瓦尼卡—雅曼尼卡”被扯开后的瞬间,原本躲在移动幕布后面的3位剧中人旋即亮相。

在中国古典戏曲演出中,有一种常见的具有程式性的表演方式。某个人物出场了,他以袖遮面,在“自报家门”之后,甩袖亮相(图15)。

图15 京剧《火烧余洪》(作者拍摄)

在笔者看来,戏曲的这种演出程式与印度的上述采用“雅瓦尼卡—雅曼尼卡”而“亮相”的方式,有着异乎寻常的相似性,区别仅在于:前者用布,后者用袖。

就舞台演出空间而言,当人物亮相后的刹那间,才意味着他们已经来到了某个叙事空间,正式进入“角色”了。这是一个从“保密”到“解密”的过程,是观众“期待”的过程,也是一个戏剧空间的转换过程。

东方传统“剧场”迥异于西方晚期剧场,它往往被赋予一定的文化含义,即便没有建筑物而仅仅在一片空地上演出,这片空地也常常被临时性地赋予一定含量的文化意义。东方传统“剧场”既可以开设在都市,也可以建在大大小小的村落,甚至在田间、打谷场、水池边河畔等任何一块相对开阔的平地之上,还可以临时设置于百姓生活的堂屋、院落等处。它既可以是永久的,也可能是临时的;它既可能是固定的,也可能是流动的。因此,与其说是“剧场”,不如说是“演出空间”,东方戏剧存续在任何空间之中。

无论是古希腊,还是古印度梵剧;无论中国戏曲,还是日本能乐,在戏剧空间的处理上,都具有异曲同工之妙,妙在“境生于象外”。舞台的物理空间都是“空”的空间。也就是说,由于场上不设布景,因此,在人物尚未出场之前,舞台不指向任何戏剧空间,人物上场之后,只需一句台词,或一句唱词,故事赖以展开的空间旋即成立,“空”纳万千象之理被演绎得淋漓尽致。

(注释从略,详见原文)

图文来源:微信公众号“中国非物质文化遗产” 2022-04-02

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛