点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

“和佛”“唱和”与“相和”:

宝卷“和佛”中的禳灾传统发微

原文刊载于《民族文学研究》

2022年第1期

摘 要

“和佛”是宝卷说唱中特殊现象,把“和佛”现象放在“和”“相和”“唱和”这一说唱大传统中理解,虽然“和佛”有佛教讲唱传统的直接影响,但是从更为古老的文化传统看,“和佛”同样与古代中国“相和”传统一脉相承。“和”与楚辞的“乱”,汉魏相和大曲的“艳”“趋”,吴声西曲的 “和”“送声”都是众声和唱,它们是唱和的不同发展形式。同时,“唱和”是戏曲帮腔的渊源。根据唱和的功能划分“和”“和佛”及“唱和”存在一个从神圣到世俗的演变过程。“相和”“和佛”仪式是“唱和”传统的神圣阶段的遗留,文人诗词唱和是相和的世俗形态,是一种“拟群体”的效应。宣卷“和佛”的社会功能在于声音诗学场域的治疗与禳灾机制;集体参与中的“群体激荡与裹挟效应”。“和佛”仪式中的“佛头”扮演了“唱和”文化传统中中领唱人的角色。

关键词

宣卷仪式;和佛;

唱和;相和;禳灾传统

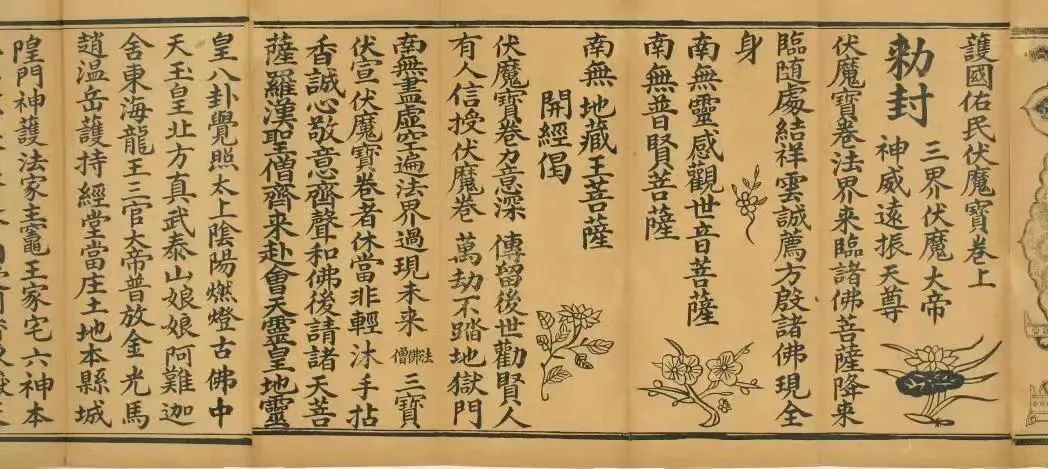

一、和佛的形制、意义

由于书面记录的缺乏,包括宝卷“和佛”在内的说唱“记谱”“腔调”资料极少,再加上以作家创作为对象的文学理论建构,学界对集传抄、刻印、宣讲、做会为一体的宝卷研究成果较少,对宝卷“和佛”研究成果更是屈指可数。尚丽新教授与·车锡伦合作,辑录宝卷资料数载,发表了《宝卷中的“和佛”研究》(下文简称为《“和佛”》)一文,对“和佛”本身的形制、特点做了细致地探讨,推动了宝卷“和佛”问题的解决。《“和佛”》认为,“和佛”又称“搭佛”或“接佛”,是听卷者参与宝卷演唱的一种形式,其具体的表演方式是等念卷人念完宝卷中的一段韵文或诗文之后,重复最后一句时缀尾而念“阿弥陀佛”或“南无阿弥陀佛”或六字真言“唵嘛咪叭呢吽” 或者“莲花落”“铃铃罗”等。念卷时听众中 “接语应声”者通常都称之为“接佛人”或“接卷人”。

《“和佛”》紧扣宝卷“和佛”本身,从类型、形制、渊源阐述,笔者深受启发却又略感美中不足。尽管佛教传入中国时,“一唱众和”,作“偈以和声”的歌唱形式在“西方之赞”中运用较多,但是“结韵而成咏”的相和传统至少汉代就有了。如果把宝卷这种说唱文学的“和佛”现象放在“相和”“唱和”这样一个说唱大传统中思考,会有一种高屋建瓴的通透理解。

从文献记载看,“相和”是一种非常古老的演唱方式。《诗经·周颂》首篇《清庙》是祭祀文王的“登歌之辞”,其歌唱特点是一人领唱,三人应和,钟鼓备而不用,弦瑟迟而浊,“既备乃奏,箫管备举。喤喤厥声,肃雝和鸣。先祖是听”。从战国时期宋玉《对楚王问》中关于《下里》《巴人》“国中属而和者数千人”,“《阳阿》《薤露》,国中属而和者数百人” 的记载来看,战国时的楚国相和的歌唱方式已经非常流行了。相和歌同样是汉代的流行歌曲,所谓“汉世街陌讴谣”,被采入宫廷之后经过乐官的加工“渐被于管弦”,即“相和诸曲”,在魏晋时又被升格雅化为“清商正声,相和五调伎”的清商乐。

从基本声调结构模式出发:刘勰有意识地强调平仄相间用之,使高低、长短、缓急等不同的声调在一句之内音韵尽殊,认为协调声调的最高境界是“和”。从音声顿挫角度说,“异音相从谓之和,同声相应谓之韵”。从中国文学演变看,《文心雕龙》概括提出“声文”一说:“故立文之道,其理有三:一曰形文,五色是也:二曰声文,五音是也:三曰情文,五性是也。五色杂而成黼黻,五音比而成韶夏,五性发而为辞章,神理之数也。” 从大传统看,宝卷宣卷仪式中的“和佛”正是《文心雕龙》中的所谓的“声文”。“声文”也不仅仅停留在语言文字的音调、节奏的协调所带来的抑扬顿挫的音乐性美,更重要的是以音声相和、唱和、逐疫的文化传统。

相和是唱和逐疫文化大传统的重要一环。相和可以分为人声相和、击节相和、歌吹相和、弦歌相和、丝竹相和等。《尚书大传》舜禅让给禹时,俊乂百工相和而歌《卿云》:“卿云烂兮、糺缦缦兮,日月光华,旦复旦兮。”。《诗·郑风·萚兮》“萚兮萚兮,风其吹女 。叔兮伯兮,倡予和女”。其中所表现的显然是相和的唱奏方式。《周礼·鼓人》有“鼓人掌教六鼓、四金之音声,以节声乐,以和军旅,以正田役,……以灵鼓鼓社祭,路鼓鼓鬼享。”沈约《宋书》中的记载:“《但歌》四曲,出自汉世,无弦节作伎,最先一人唱,三人和。……相和,汉旧歌也。丝竹更相和,执节者歌” 。可以说,“丝竹更相和”是“和”的典型形式。

后世人文人之间,以诗词步韵酬唱,彼此唱和是相和的特殊形式。这一唱和形式,从东晋陶渊明、慧远等人开始。南北朝时期,君臣唱和的作品很多。至唐、宋时期,诗词唱和发展到鼎盛,达到很高的水平,取得了很高的成就。唐宋以后,唱和之风不衰,仍有一定成绩。有学者认为,从客观效果而言,酬唱诗歌正是“关系本位”社会状态的艺术反映,这仅仅从社会维度做出分析,殊不知社会粘合的内部还包括 “和”“唱和”乃至“和佛”这样的唱和诗学传统。

格尔茨将文化视为是具有公开性、象征性和系统性的意义结构,实际上就是将文化视为文本来理解。正是人们的社会行动在互动过程中建构出意义,行动与行动之间的连接、交换、互动形成“文化文本”(Culture as Text)。不过这些文本并非用文字写成的,而是用具体的行动写成。 因此,对某一行动或文化现象意义的解读应以行动者的仪式为中心,并将它放在原来的脉络中来解读,解读的方式就是文学人类学一派主张的“再语境化”“整体的观点”。 关于文化文本的“再语境化”途径,首先以回归本土为“深度阐释中国文化新知识的前提”,将它放在前文字“大传统”的语境中,揭示出这些由不熟悉的对象连结起来的认识线索。文化的语境化或再语境化,成为引导“文化文本”深度诠释而非过度诠释的有效方法。 基于上述思考,从文学人类学视角,把“和佛”放在“和”与“唱和”这样一个文化大传统中思考,追溯“和佛”的本源,揭示从“和”到“和佛”演变的中间环节及其背后的音声功能机制,将有特殊的意义和价值。

二、和佛、相和与故事讲唱中的人类学

无论是乐器与声腔相互配合,诗歌押韵步韵相互唱和,还是接音、帮腔彼此呼应,学界一般注重“和”“唱和”“和佛”的艺术性与文学意义。宝卷是文化文本,宝卷的传抄、刻印、宣卷等活动具有明显的社会功能。“和佛”虽然有佛教讲唱传统的沾溉,但从更为古老的传统看,宝卷“和佛”除佛教产生和流播的影响之外,笔者认为它与“唱和”一样是中国古代“相和”传统的分支。根据“唱和”的功能划分,“和”及“唱和”存在一个从神圣到世俗的演变过程。“相和”“和佛”仪式是唱和传统的神圣阶段的遗留,文人诗词唱和是“相和”的世俗形态。概括来说,“相和”属于口头讲唱传统,其中一支发展为文人书面隔空应酬、次韵,逞才使气的唱和交际活动。这种诗词隔空唱和,是口头唱和传统书面化的产物,目的是达到“群体成员间的相互慰藉”的目的。

关于“唱和”,梳理从《后汉书》到《朝鲜王朝实录》的资料,郑元祉教授认为“唱和就是通过众人的嘴驱赶疫鬼和恶鬼的方法” 。“相和”“唱和”源于上古驱赶厉鬼和恶疾的傩仪活动。《周礼·夏官》记载方相氏驱疫:“方相氏蒙熊皮,黄金四目,玄衣朱裳,执戈扬盾,帅百隶而时傩,以索室殴疫。”《后汉书·礼仪志》有:

先腊一日,大傩,谓之逐疫。其仪:选中黄门子弟年十岁以上,十二以下,百二十人为侲子。皆赤帻皂制,执大鼗。方相氏黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬盾。十二兽有衣毛角。中黄门行之,冗从仆射将之,以逐恶鬼于禁中。夜漏上水,朝臣会,侍中、尚书、御史、谒者、虎贲、羽林郎将执事,皆赤帻陛卫,乘舆御前殿。黄门令奏曰:“侲子备,请逐疫。”于是中黄门唱,振子和,曰:“甲作食歹凶, 胇胃食虎,雄伯食魅,腾简食不祥,揽诸食咎,伯奇食梦,强梁、祖明共食磔死寄生,委随食观,错断食巨,穷奇、腾根共食蛊,凡使十二神追恶凶,赫女躯,拉汝肝,节解女肉,抽女肺肠,女不急去,后者为粮。”因作方相与十二兽儛。欢呼,周遍前后省三过,持炬火,送疫出端门。

按照传统分类,“唱和”分为:歌唱时此唱彼和;指音律相合;互相呼应、配合,以诗词相酬答。学术界部分学者从诗歌本身的艺术角度评判,认为唱和的作用主要集中在抒情,唱和诗形式大于内容,艺术水平不高。但是,从“唱和”传统的渊源上看,“唱和”传统有着独特的社会功能。黄仕忠收集整理大量的唱和文献资料,认为历史上的唱和存在传承性,“和”与楚辞的“乱”,汉魏相和大曲的“艳”“趋”,吴声西曲的 “和”“送声”都是众声和唱,它们是唱和的不同表现形式,同时,唱和是戏曲帮腔的渊源。

李调元《剧话》对弋阳腔的帮腔传统实录如下:

弋阳腔有“向无曲谱,只沿土俗,以一人唱而众和之,亦有紧板、慢板。王正祥谓“板皆有腔”,作《十二律京腔谱》十六卷。……凡曲藉乎丝竹者曰“歌”,一人发其声曰“唱”,众人成其声曰“和”,其声联络而杂于唱和之间者曰“叹”——俗谓“接腔”。

但是帮腔不是弋阳腔的独创。腔帮形式可以远溯到先秦,而且汉魏六朝,代相递存,从无断绝。迄于唐宋,一唱众和的形式更加普遍。并且与戏曲在形成之初即已结下不解之缘。唐代之前歌曲中有“啰哩嗹”作为和声,密宗把它看成咒语。饶宗颐先生收集资料,证明金元戏文《董西厢》、明代《白兔记》《金钗记》都有“啰哩嗹”作为帮腔。莆剧把这三个字作为下词尾的和声,是全体合唱,据说是七煞曲中的“打讹”亦即是“打和”。福建莆田婚礼演线偶剧,有所谓“北斗戏”。在最后的田元帅净棚,唱“啰哩嗹”咒语,目的在于“趋吉避凶”。

通过对古老唱和传统的分类,笔者认为一类唱和是世俗社会中人与人之间相互酬唱和韵、支持应答、展示才情、同声相求的一种方式。唐代元稹、白居易的通江唱和是酬唱应答的变体。另一类是在神圣空间的集体场合,由一人领唱,其他人跟唱、联唱。前一种类型是后一种类型的世俗形态,而后一类唱和类型的则更为古老。在巫术仪式或宗教活动中,领唱、联唱、跟唱这一唱和形式具有唤起群体能量,逐疫禳灾社会动员功能。

从《后汉书》《新唐书》等相关内容可以看出集体逐疫禳解办法:以集体有节奏地唱和祝祷,调动机体能量守望相助、分担压力,或者复沓威胁性的咒语驱除鬼神。追溯在巫术仪式和宗教活动中的唱和,在古俗之中,打鬼、逐疫、开路的方相氏领唱,侲子们跟着和唱,是这类唱和的原初形态,其中包含着唱和仪式的原初形态。伴随着驱逐疫鬼的12神和呼叫着鬼的名字进行驱赶。驱赶恶鬼的12神分别为甲作、胇胃、雄伯、腾简、览诸、伯奇、强梁、祖明、委随、错断、穷奇、腾根,被12神抓住的恶鬼分别为凶疫、魅、不祥、咎、梦、寄生、观、巨、蛊等。

概括文献记载的早期的“唱和”传统,我们认为,中国民间的逐疫禳解唱和、相和大传统是佛教讲唱、和佛传统的原初形态。泛声、和声之法汉魏六朝乐府已经有使用,不限于佛曲,道曲也是如此。按照饶宗颐先生的研究:“和声之兴,汉时之声曲折,实其萌芽。……唐词和声之例见皇甫松《竹枝词》六首,即以‘竹枝’‘女儿’为和声。元李冶《敬斋古今黈》记广宁乐工歌《渭城曲》,起二句及末二句于第四字下,以‘剌里离赖’为和声。金时道曲,如王喆《全真集》中之《捣练子》,每阕末皆用“哩啰凌、哩啰凌”六字为和声。”

对宝卷中的“和佛”,《“和佛”》一文分析了“和佛”的形制、分类、功能,认为“听卷者齐声接唱并和唱佛号”,从技术层面上来说,“和佛调和了声辞关系,是促成曲牌体板腔化的重要手段。”从信仰传统和功能上来说,宝卷“和佛”沿袭的是佛教讲经唱“和佛”名的传统,浸润着浓烈的信仰色彩,信众由于参与其中,很容易就达到“个个弹指,人人唱佛”的群情激动的效果。

田野调查中,车锡伦先生评价“和佛”的功能,认为“和佛”除了让听众密切配合说唱,精神处于兴奋状态,还让听卷人的心灵同宝卷故事人物的悲欢离合融为一体,身心得到充分愉悦。在靖江讲经中一次 “打唱莲花”,那是“醮殿”仪式宣唱《十王宝卷》中的“七殿文”。当时大众群情振奋一起合唱,伴随着双句、四句、再接双句的“和佛”,唱到最后,群情振奋,节奏加快,双句“和佛”,歌词妙趣横生。据文献记载,明清时期,在吴方言区形成“家家阿弥陀,户户观世音”的局面。除了凝聚人心,增加娱乐的效果之外,如果把“和佛”社会功能,放在唱和、应答、帮腔等讲唱文化传统中理解,“和佛”的禳灾逐疫意味就会豁然开朗。

三、集体唱和、和佛讲唱的诗学机制

宝卷宣卷中的集体“和佛”是文学的微观社会层面的互动,柯林斯(Randall Collins)认为社会结构的基础是“互动仪式链”。这一互动链在时间上经由具体情境中的人之间的不断接触而延伸,从而形成了互动的结构。当越来越多的人参与社会互动,高度相互关注,社会结构就变得更为宏观了。“宏观过程来自于互动网络关系的发展,来自于局部际遇所形成的链条关系——互动仪式链”,“在人类社会中存在着各种各样的仪式,仪式的类型反映了社会关系的类型。例如,在传统社会,人们的活动是高度仪式性的,但在现代社会,则是低度仪式性的”。我们以互动仪式链来思考宝卷的“和佛”诗学机制,对“和佛”传统的理解有重要的参考价值。

(一)声音诗学场域的治疗与禳灾机制

宝卷在长期编创和宣卷仪式中,保留了丰富的文化传统和在场信息。宝卷音声空间的仪式场域更是一个复合空间,有文字符号(宝卷卷本)、声音符号(念卷者的念卷声及听卷者的“和佛”声)、音乐符号(念唱宝卷时,乐器伴奏产生的疗愈音乐,以及念卷者所用曲牌曲调)、动作隐喻符号(念卷者的念卷仪式展演及听卷者的身体动作)、原型意象符号(符箓、画像、灯光、蜡烛、香、纸钱)等多种符号系统,这些不同符号系统之间的转换,调动社会空间、当事人,从精神上疗救“得病的身体”。

宝卷文本的口头程式较为显著。对于口头说唱中的声音程式的功能,洛德在《故事的歌手》的论述可供参考:

这些程式是由于其声学模式(这种模式是由重复一个有力的词或意义来强调的)而进入诗中的。在程式所象征的独特效力失去之后,也有人认为程式仍然具有这种效力。因此,那些重复的词语,因为反复的使用而开始失去其精确性,这些重复词语是一种驱动力量,它使得故事中所赋予的面对神灵的祷告得以实现。

要真正理解声音诗学场域的治疗与禳灾机制,我们对宝卷在场的集体“和佛”仪式及宝卷伴生的副文本要做深入的跨学科理解。晚清的宝卷很多是集体扶乩产生的,集体传抄、集体收藏、集体助刻、群体“和佛”,都属于群体的仪式行为。受迫害的想象导致的焦虑和危机,让科技力量不发达的年代,个体更趋向报团取暖,群体切换到信息、心理、智慧、时间空间的集体共享模式,参与群体守望相助的氛围,能克服社会孤独与心理恐惧,能体会到集体感和力量感,从而进入精神禳灾度劫的模式。由此,人类叙述言说的文类偏好及社会分层背后,耐人寻味地侧漏出人类这个庞大群体自我调节、自我疗救的集体无意识选择机制。

清乾隆三十八年(1773)杭州昭庆大字经房刊本《香山宝卷》,清光绪二年(1876)杭州玛瑙明台经房刊本《雪山宝卷》,清光绪己卯(1879)常郡培本堂善书局刊本《杏花宝卷》都有“和佛”的标注。三者“和佛”依次为“南无观世音菩萨”“和佛”“南无观世音菩萨”或“南无阿弥陀佛”。在“和佛”中反复重复的几个词、表达句式或者表述结构就是我们所说的声学模式,也就是前文中所讲到的“声文”。“声文”自古以来影响深远,长期受“视觉中心”(ocularcentrism)为本位的书写文化桎梏至深的我们,已经很难深入领悟声音的文化疗愈(禳灾)机制。 对“净土宗”倡导的修行之法——口诵“阿弥陀佛”或“南无阿弥陀佛”及背后的说辞——“可灭八十亿劫生死大罪”,仅仅视为一种善良的愿望,其中的“听觉文化” (auditory culture)传统已经断裂。

玛丽·道格拉斯(Mary Douglas)研究表明:失序、危机、灾异意味着污染,祓禊(去除污垢)“不是一种消极的运动,而是一个积极组建环境的努力”。为了祈福纳吉,禳解疾病与瘟疫,可以说各种禳解因素,长期连续地整合进入祓禊“仪式表演”之中。宝卷中有“禳星”“销释”“解结”“散花”“延生”“度关”等仪式,其宣卷仪式搬演自然少不了社会功能和文化传统——禳灾与治疗机制。

前文提及戏曲中的帮腔“啰哩嗹”,其的功能可分为有宗教祀神意味的“啰哩嗹”和作为衬字帮腔的“啰哩嗹”等。作为衬字、帮腔使用的和声“啰哩嗹”衬字、和声、帮腔虽无实义,但往往可以起到烘托气氛的作用。在不同的场合,配以“啰哩嗹”的演唱,可以把观众带到作者(演员)所设定的场景之中,让人认同、分享、甚至参与某种情感。

有宗教、祀神作用的“啰哩嗹”的具体含义当然是禳灾驱邪。美国汉学家白之(C. Birch)在谈到成化本《白兔记》开场时的“啰哩嗹”时说:“末角开场,用‘白舌赤口’这样的强硬语言把他的警告送上天送下地,以驱祟逐邪。”“这支歌是唱给神仙听的,只有神仙明白这支歌是什么意思,因为全歌四十五字全是‘哩’‘罗’‘连’三个音节,毫无意义地颠来倒去。”今福建梨园戏、傀儡戏开场曲,用“啰哩嗹”净棚或“戏神田元帅踏棚”,泉州傀儡戏“净台”把当然也是为了驱邪。

民间口头说唱传统超越文字记载,还原了文学的演进中的帮腔谱系,是对口语诗学与声音诗学的复归。其意义如弗里(John Miles Foley)所言,让长期沉浸在书写和文本中的人们,“重新发现那最纵深也最持久的人类表达之根”,“为开启口头传承中长期隐藏的秘密,提供至为关键的一把钥匙”。即使在文字产生以后,史诗、宝卷、蟒古思故事的念唱,民俗仪式的叙事文本与歌咏,藏戏的演述等民间口头大传统中的文类,依旧具有强大声音生命力,而这正是 “声音诗学”的研究领域。

“声音诗学”功能的发挥离不开仪式场域,仪式经常扮演着现实生活向艺术转换的桥梁的作用。宝卷宣卷中的三三四“十言”是七言程式的变体。白川静认为,献给神灵的颂词是有韵律的语言——是神圣韵文的起源之一。 古老的“三三四”板腔体、“七言”声韵源于商周铭文的“祝祷”仪式。古老的“七言”镜铭与商周铭文“祝祷”的情感诉求相近,其渊源或可追溯至商周时期神祇祭祷仪式中的祝语或祝嘏辞(神回答的语言)。“祝”本身是“告神之辞”。“嘏”则为“祝传神意之语”。其内容和形式都包含“祈”或“禳”两个方面。

(二)集体参与中的“群体激荡与裹挟效应”

艺术从群体互动性、交际性或群体性状态即“劳动人民集体智慧”,到彼此酬唱一对一,作者创作出版一对多,其在场感的消失,本身具有人类学的意义。这意味着社会需要文学启动集体动员能力和机会走向式微。从这个意义上,群唱、联唱、集体“和佛”,是群体生存文化大传统的孑遗,是一种不同于作家文学范式的新的古老“美学范式”,它向我们展示了瞬间共有的现实,即形成群体团结和群体成员性的“拟群体”效果。

敦煌出土的许多世俗和宗教作品的口语体,如“说”“颂”“赞”“大曲”“变文”等,是中古以后的文类分化的母胎,它对文体演变产生很大的影响,这也引起学者对这类文学产生的口头环境的关注。但就像“颂”是本土的文学类型,敦煌发现了类似于墓志铭的“颂”一样,敦煌发现的俗讲和佛,同样有本土文化类型。法国国家图书馆收藏的敦煌卷子P. 3849中有关于俗讲仪式,其中的“念菩萨两声”“念佛一声”“念佛赞”“又念佛一声”“念观世音菩萨三两声”“念佛一两声”等等,都是继讲唱之后大众齐声相和的内容。正是在“和佛”仪式中,“展开真经广无边,大众同共结良缘”。

清代上海“或因家中寿诞,或因禳解疾病,无不宣卷”,这从一个侧面告诉我们,与纯粹的文学故事相比,民间信仰和禳灾仪式才是宝卷的核心,无论是过渡礼仪还是禳解仪式,都是乡民生活中最为关切的重大事件。“接卷”“和佛”是宝卷念唱过渡仪式中最具禳解功能的部分。当某人开始口头唱和时,他们应对困难的技能和知识将使大家产生积极的“群体共鸣”,这个词曾被维克多·特纳(Victor Turner)用来形容一个人分享群体成员相同经验时的感觉。

柯林斯用“互动仪式链”理论,架通宏观和微观领域。他认为,民众基于共同的心理和关注,产生共同的情感冲动,当人们以同样的符号来表示他们共同的关注和情绪时,产生了互动仪式。互动仪式理论的核心是,“高度相互关注,即高度互为主体,跟高度的情感连带——通过身体协调一致、相互激起/唤起参加者的神经系统——结合一起,从而导致形成了与认知符号相关联的成员身份感;同时也为每个参加者带来了情感能量,事他们感到有信心、热情和愿望去从事他们认为道德上容许的活动”。过去笔者一直为一个问题困扰:为什么人类早期对的文学,简单划分为韵文和散文。韵文要么押韵,要么和声。经过思考,笔者认为通过韵律吟诵的整饬美,强化诗文内容的感染力,亦激发集体意识,形成“社会宪章”作用。“正是通过发出相同的喊叫,说同样的词语,或对某些对象表现相同的姿态,他们才成为和感觉自己是处于一体中……个人的想法只有超出自己才可能相互有接触和沟通;他们只有通过活动才能这样去做。如此是这些活动的同质性赋予了群体以自我意识”,激发参与者的情感表达,形成共同的情感走向,而“共有情感反过来会进一步增强集体活动和互为主体性的感受”。一般来说,民众个体对于自身情感、思想的确认,往往是不自信和怀疑的,只有通过他人、群体的认同,才能够得到确证。个人或群体的焦虑状态与仪式的奇妙象征结盟,双方开始遵循相互利用的规则,建立一种象征性交换关系。而他人、群体亦会对个体的情感、思想观念进行直接或间接的规训裹挟,让人不假思索,更适于集体“接纳”。其原理是个体一旦融入集体,就会重返早期群体合作生存的模式,因为集体的情感而感到温暖、幸福,又因为个体主体得到确认而获得自尊、自信,并产生积极的力量和主动精神。

从《后汉书》看,“黄门唱,振子和”,唱和的侲子数量多达一百二十人。宝卷念唱仪式中,通常有数人至数十人参与集体“和佛”。笔者2015年在张掖调查宝卷念唱时发现,河西宝卷一般一人主唱,其它人“和佛”(河西地区称之为 “接声”“接音”“接卷”或“接后音子”)。活动刚开始时只有平时几个熟悉的人接音,待气氛缓和后所有人均接音,人数不定。首先,集体“和佛”的形成一个“共情”的场域,由参与者共同承担“病人”的痛苦。声音诗学中,通过声音“和佛”,声音在意识层次底部“自我意象”与外界环境一体化,“自我与非我融合成一个和谐整体”。个人感觉到他与宇宙一体化,他真实自我不仅是他有机生命整体,而且是所有天地万物的。其次,形成一种“众声喧哗”亢奋热闹场景,将仪式现场“焐热”,实现“报团取暖”“抵御外邪”的治疗效果;最后,通过集体力量的激荡增加疗愈的功效,从而使“病人”感觉到他人的助力,象征性地共克时艰,借助象征性的集体力量渡过阈限阶段,进行“伏魔”治疗。在场的声音互动共振,延续了彼此的依赖感,叠加了彼此的情感能量。整个社会可以看作是一个长的“互动仪式链”,宏观的社会结构就是通过这种“互动仪式链”建立起来的。

从这个意义上看,宝卷念唱是一种神圣的仪式,净手、燃香、献供、开卷、念卷、接卷和送神。念卷活动中,在以香火像神灵传递人的诉求和愿望,供奉享食带来人神之间的礼物交换,恭迎神佛降临。正像彭兆荣论述的那样,人们通过祭献、祈求、表演等行为方式或贿赂、或娱乐、或请求、或宴请祖先和神灵,以最终达到对疾病的治愈。念卷的过程就是神人对话的结构模式,宾白部分代表了人对神的祷告的声音,韵文部分是祝咒的声音,“和佛”接卷主要是韵文部分,代表了人和神相互呼应。

在气氛热闹的“和佛”中,斋主要达到的目的是度婴儿的关煞(念《度关科》);“拜寿”“安宅”(驱逐邪祟,祈求家宅平安的仪式)、“醮殿”(又称“醮十殿”)、“解结”(念《解结科》即表示解了各种冤结。“解结”目的是消除宿怨业障)。而彼此独处的文人唱和更倾向一种“拟群体”的效应。人类从远古抵御恶劣环境,危机时刻报团取暖形成的“从众心理”,在生产力提高后隐蔽而不彰,如果士人双方的思想政治观念、性格情感、文学主张以及审美爱好等,都很接近,那就不管是同处还是异居,同朝还是异代,都能构成跨时空唱和,所谓“同其声气则有唱和”,这就构成了“拟群体”的效应。从“以文会友、同气相求”的一般文人交游唱和, 到“歌功颂德、粉饰太平”君臣属僚唱和其原始形态是个体皈依群体,在受挫之后内心收获守望相助的集体归属感。

四、“佛头”与早期文化传统中的“萨满”

在世界范围内,萨满具有祭祀和通灵的法力。张光直认为,“在古代中国,萨满处于其信仰和礼仪体系的核心,天地的贯通构成了这种论述的主要内容”, 原始的萨满经验构成了所有文明的基础的情况下,中国比西方更接近于天地相通的神圣状态。

不是所有的传统民族都用“萨满”这一通称,在古英语中就是以“巫医”(witch doctor)概括萨满的魔法知识和治疗和改变境遇的能力。张光直先生认为,环太平洋是早期萨满文化带,其中不少适用于早期中国文明。商周两代祭器上面的动物形象,“《楚辞》萨满诗歌及其对萨满升降的描述,和其中对走失的灵魂的召唤,这一类的证据都指向在重视天地贯通的古代中国信仰和仪式体系的核心的中国古代萨满教。”

古代乐官大抵以巫官兼摄,早期中国的礼制典籍保存了丰富的大祝及男巫、女巫等萨满式任务沟通人神的活动记录。《尧典》有:“诗言志,歌永言,声依永,律和声,八音克谐,无相夺伦,神人以和”,夔曰:“於,予击石拊石,百兽率舞”。《周礼·春官》载,“大灾,及执事祷祠于上下神示”。郑玄注“执事,大祝及男巫、女巫也。求福曰祷,得求曰祠,讄曰‘祷尔于上下神示’。”当发生日蚀、月蚀、山陵崩等非常之变时,由“小宗伯”率领“执事”向神祇祈求免灾。巫祝在祭神仪式中,注重与神灵沟通时所使用的言辞。《周礼》将巫祝分为大祝、小祝、丧祝、甸祝、诅祝、司巫、男巫、女巫等类别,对每个官职所应该掌握的言辞有详尽的规定:“小祝掌小祭祀,将事侯禳祷祠之祝号,以祈福祥,顺丰年,逆时雨,宁风旱,弥灾兵,远皋疾。大祭祀,逆齍盛,送逆尸,沃尸盥,赞隋,赞徹,赞奠。凡事,佐大祝。” “诅祝掌盟、诅、类、造、攻、说、禬、禜之祝号。作盟诅之载辞,以叙国之信用,以质邦国之剂信。”

上古时,有些歌手甚至兼为巫酋,或者巫酋也能成为歌手。这与上古乐师多出自巫师基本一致。刘师培认为“掌乐之官,必兼治巫官之学……则三代以前之乐舞,无一不源于祭神”。《周礼·大师》记载:“大祭祀,帅瞽登歌,令奏击拊,下管播乐器,令奏鼓朄。大飨亦如之。”其中位列首要的即是祭礼。

宋元以后的民间傩仪,除用巫师扮方相、神鬼之外,有的还请释家充当沿门逐除者。康保成发现,广西合浦县,“在‘跳岭头’(即驱傩)时,有所谓‘文巫’‘武巫’之称。‘武巫’用童子戴面具装扮,‘文巫’即是身披袈裟的僧人。到‘散坛’前一天,‘文巫’‘武巫’俱到阖境民家,揭去以茅草装扮的人形,并给以符录,名曰 ‘颁符’”。四川南川县,每年二月,乡人便集资延僧侣道士,“诵经忏,作清醮,会扎瘟船,逐家驱疫,名曰‘扫荡’,以乞一年清吉,亦周官方相氏傩礼之意。”

在宋金的文献资料中,由通神的萨满式人物唱“哩啰”的文献记载有多处。洪迈《夷坚志》卷十三“九华天仙”条有:

绍兴九年,张渊道侍郎家居无锡南禅寺,其女请大仙。忽书曰“九华天仙降。”问为谁?曰“世人所谪巫山女者是也。”赋《惜奴娇》大曲一篇,凡九阕。……其第九曰《归》,词云:吾归矣,仙宫久离。洞户无人管之。专俟吾归。欲要开金燧,千万频修已。言讫无忘之。哩啰哩。

饶宗颐先生认为“这是乩仙扶乩出的大曲,绍兴时,巫山神女唱哩啰,后来人们祀灌口神清源祖师亦唱啰哩,似乎宋时唱啰哩之俗,特别流行樊西川。”

从“佛头”一词最早出现的明代天启年间《禅真逸史》第五回“大侠夜阑降盗贼,淫僧梦里害相思”推断,至迟在明代天启年间已有“佛头”之名。从文化传统看,“佛头”是流落民间的大祝,他们是宣卷仪式的执事(领唱人)。当时的“佛头”主要是由僧尼担当,为法会的组织、主持者。在中国文化传统中,巫师、萨满、傩、私娘(师娘)、阴阳是代理向神灵祷祝的民间神职人员。车锡伦论及常熟宝卷中一种特殊的宝卷——私娘卷,提及多年前田野调查中的收获,车锡伦写道:

这类巫婆在江浙地区,除了自身请神灵附体,为信众施法,也同其他民间信仰活动“结合”。如苏北地区的“香奶奶”(又称“仙姑娘”“后堂”),她们与同为“巫”的香火童子结合,为找上门来问难的香众、信士“下判”,其中解厄的“判词”,便有请香火童子做各种相应的“会”。……(过去苏北“香火神会”中的) “香火童子”,必须“卖身”,才能通神。

吴方言地区的靖江、常熟是宝卷做会仪式保留较为古老的地区,西北宝卷的做会仪式仅在洮泯地区较为典型。常熟地区做会的私娘大都写成“师娘”,也叫“看香火”“仙人”“寄娘”。这些遗存至今的私娘要发扬自己所凭依的神灵,于是有私娘请讲经先生编写专讲该神灵的宝卷。

民间执事在任何关乎人类禳解救助的仪式中是必不可少的,从世界范围,亚洲和北美以及其他地区(例如印度尼西亚)的案例可以提供参证,这些地区萨满总发挥着对环境的禳解和对病人的治愈职能,他们追寻病人逃亡的灵魂,捕获灵魂并将其带回,使身体恢复生机。在英格兰,精通魔法、疗愈、占卜业务的人通常被当作术士(cunning folk)或智者,在研究欧洲以外的传统社会时,学者将这类人称为“药师”(medicine men or women, 特别是北美地区)或“巫医”(witch-doctors ,特别是非洲)。在非洲说英语的地区,最近常把他们称为“传统的疗愈师”(traditional healer),尽管治疗并非他们的全部功能。

R.N.哈玛勇从社会和文化的视角探讨萨满教仪式的医疗功能,认为集体的力量在仪式中获得重新整合。他指出:“在以萨满教为中心的观点中,有一点被忽视了:即萨满教这个集体深藏着参与萨满教实践的愿望。每次治病都会成为集体活力的恢复和欢悦。” 萨满治疗仪式提供了集体文化意识与个人独特感受相容的环境,病人利用不断被集体重复的仪式,回归集体(文化),将自己放置到真实存在的传统之中,以放弃的姿态迎接挑战。仪式创造的病人与文化资源对话环境可以使病人产生学习性的理解和开悟,病人的恐惧感、无助感由此可能得到减缓或消失。

归根结底,萨满教作为一种原始宗教形式,与其它宗教一样,是一种虚幻的意识形态。人们借助这种宗教形式与超我的力量沟通,以便获得自我认知和自我构建。在这样的过程中,神的代言人——萨满通过各种设备与手段来构建出一种“真实感”,在想象与幻象的层面获得视、听以及心绪的满足。于是所有的人,正如镜像阶段的婴儿一样,完成了“误认”的过程,即把“幻象”当成了真实。

萨满就是通过神圣的行动,将人的这种潜力传达给所有人。在中国早期,群体跟随“侲子”或者“童子”(南通的童子戏)发出的节奏鲜明的唱和声,无论是在戏剧表演还是在说唱中呈现,无论是讲述族群过去的英雄史诗,还是叙述个人的出神、启蒙仪式或治疗的过程,“萨满的声音都满载着这种永恒符号的频率,彰显着最古老的神圣的特征”。在同气相求中,“和佛”群体通过集体仪式有了群体相互依赖感,彼此扶助,心理得到了依赖和满足,即相信通过“类萨满”仪式的举行不仅可以使病人与“造成疾病”的因素建立“对话和交流”关系,参与宣卷的人,群体唱和,同气相求,守望相助、彼此呼应,群体颉颃的精神能量,塑造神圣空间、超度亡魂、祓禊污染的意义非同寻常。

长期受西方文学观念影响,宝卷被理解西方冲击中的再造传统“民间说唱或曲艺”,宣卷“和佛”的声音诗学机制、编创诗学、代言机制受到遮蔽。神必须戴上“面具”或者托人间的代言人——巫觋(领唱)来传达天意,所以在宝卷编创和 “宣卷”的背后还有“代圣立言”的神话叙述传统。

余论

20世纪以来,人文社会科学研究逐渐摆脱科学主义的影响,形成自身新的研究范式,产生了一些比较成熟的新的类比模型,比如“游戏类比”(game analogy)、“戏剧类比”(drama analogy)、“文本类比”(text analogy)和“话语类比”(discourse analogy),等等。这些类比都将人类活动作为理解的参照,强调人的行为的象征性意义,并且在通则和规律之外力求了解人类的经验、情感和认知世界。

在传统社会,民众的日常生活中,宝卷的编创、宣卷过程中的“和佛”是一种文化传统,也是一种仪式性文本。古典诗歌中的文人唱和只是“相和”仪式的社会表层,属于文学人类学所讲的小传统。我们把这一“文化文本”类比为“鸭脚理论”:从浮在表面上(水面)的部分诗歌“唱和”,其形态似乎很内敛、很绅士、很优雅、很文人。探讨这一文化传统的源头和流布,即文化文本的大传统。无论是方相氏沿门逐疫中的黄门唱,还是宝卷中的群情激荡地“和佛”传统,其原型编码内部,禳灾、逐疫、群体“度关”的古老仪式,其社会性诉求都极为强烈。借用上述的“文本类比”模型,这就像鸭子的两只脚,在平静优美的姿态底下,鸭脚奋力划水动作都异常激烈。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《民族文学研究》2022年第1期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛