点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

技术世界民间曲艺的可能

岳永逸

原文刊载于《华东师范大学学报

(哲学社会科学版)》2016年4期

摘 要

在以科技文明主导的技术世界,可机械复制的艺术、重形式的技术的艺术蔚为大观;同时,因应迥异于乡土中国的时空观,温情的汉字节庆和冰冷的数字节日并行不悖。这使得原本与乡土中国节庆式生活连带一体的曲艺既面临脱离乡土的舞台化这把双刃剑,也必须直面视频化的冲击。面对技术世界的催逼、可机械复制艺术的诱拐,以开放的心态固本培元,对曲艺服务于左邻右舍、正视小我等根性的坚守、对曲艺及其消费者—观者的敬畏,将会使曲艺在以技术世界为底色的都市化中国的前行是自我更新的蜕化,而非退化。

关键词

曲艺;技术世界;舞台化;

视频化;乡土;节庆

一、技术世界与技术的艺术

在19世纪前半叶诞生的民俗学(Folklore),关注的是民众日常生活及其演进的文化。其生发是下述因素合力的结果:在哲学领域,有机论对机械论的取代;进化论的出现;生产生活方式由农耕文明向工业机械文明的整体转型;与现代民族国家生成同步的浪漫主义、民族主义,等等。在工业机械文明盛行开来的过程中,“人定胜天”的观念加速了去神化和去圣化的世俗化历程,科学、机械、技术成为新的膜拜对象。面对膜拜对象的悄然更替,智者总是能迅速地捕捉到人类思维方式、日常生活可能有的变迁。

当照相术、默片对大多数人而言还是天外来客时,与拍手称快和跺脚诅咒截然相反的两种取态不同,本雅明清楚地辨析出了可机械复制的艺术与此前“在问世地点的独一无二性”的艺术之本质不同。对他而言,“即时即地”的原真性(Echtheit)是机械与技术无法复制的。因为存在于巫术、宗教、世俗对美的崇拜等仪礼的原创艺术具有膜拜价值,其原真性(也即光晕,Aura)涵括了自其问世起“可继承的所有东西,包括它实际存在时间的长短以及它曾经存在过的历史证据。”机械复制艺术摆脱了原创艺术对仪礼的依附,建立在政治之上,目的在于展示,而非膜拜。

简言之,原创艺术是凝神专注式的,散发着挥之不去的光晕,具有膜拜价值,是美的艺术,机械复制艺术则是消遣式的、仅具展示价值的后审美艺术。与此同时,本雅明也充分看到了机械复制艺术的巨大能量及正功能。他指出,机械复制艺术将原作从传统领域中解脱了出来,能使不同的受众在其各自的环境中欣赏,从而赋予原作以现实活力。正如照相摄影和电影扮演的角色那样,对原真性艺术“荡涤”与“赋予”的双重进程不但改变了艺术和大众的关系,还导致了作为人性的现代危机和革新对立面的传统,并与群众运动密切关联。

在《讲故事的人》中,本雅明也关注到了在此转型过程中口头传统与书面写作之间复杂的动态关系。因为物质世界图景和精神世界图景在一夜之间发生了“我们从来以为不可能的变化”,前工业社会人最放心的财产,交流经验的能力——经验(Erfahrung),在机械复制时代的工业社会贬值、衰减为经历(Erleben)。这一衰减导致讲故事的“好人”、讲述方式、听者等讲故事参与诸方都不可避免地发生转型。目的在于交流智慧,讲者与听者相互“编织在实际生活中的忠告”的前工业社会的讲故事与工业技术格格不入,仅仅是形同陌路的“手艺”——手工技艺。同样,本雅明看到了这一必然发生的质变对与在新兴印刷技术支撑下的小说、新闻等文体兴起的影响,和迥然有别的故事听者与小说读者。而一个对故事、史诗、童话烂熟于胸的小说家——孤独者,自然更有可能成为娓娓道来的讲故事式的“好”小说家。

电子化时代是更为明显的长辈反向晚辈学习的“后喻文化”时代。迥异于中国古典文明的“成年人文化”,“弑父”至少说“去父”的“青少年文化”是当代中国文化,尤其是大众文化、流行文化的基本特征。今天大行其道的“技术的艺术”明显有别于“观念的艺术”。观念的艺术是与心灵相关的文艺,技术仅仅是呈现与强化艺术效果的手段。严格而言,技术的艺术并非文艺,仅仅是传媒。它是因为文化工业的兴起,现代传媒技术对重观念的传统文艺改造和重构的结果。不仅如此,突出技术制作精良,形式大于内容的技术的艺术还力图控制大众。

技术对日常生活的全面渗透并推进的生产生活势不可挡的转型,同样引发了民俗学家的密切关注。村落不仅仅是民俗传承整体性的社会单元空间,它还是一个开放的、动态的、具有包容性和自我再生能力的空间。现代博物馆技术、口述史技艺都被乡民信手拈来,为我所用。借助现代技术,村庄的发展和传统文化的再生产被有着文化自觉的村民付之于实践。当然,对技术的倚重也导致了民俗的“变脸”,由共享的、交流的变成交际的。

赫尔曼·鲍辛格曾精辟地指出:一旦祛除“魔力”,具有了不言而喻的“自然性”,新的技术就成为回归的诱因,从空间、时间和社会不同层面全面拓展“民间社会”的视阈与生态,进而呈现出统一在当地的“本土异域风情”、动态平衡的“历史因素的去历史化”和模仿、戏仿、反讽、曲解的“统一文化”。因此,鲍辛格更简明地将日常的民间世界定义为“作为‘自然’生活世界的技术世界”。今天,急于也急速都市化、城镇化的中国正是以技术世界为底色,以推土机、搅拌机、起重机、抽水马桶、沐浴喷头、复印机、扫描仪、摄像机、电视机、平板电脑和智能手机等为表征。

在这个作为“自然”的生活世界的技术世界,在试图留住“乡愁”进而也到处是“城愁”的都市化中国,似乎在衰减的、原本有着光晕和观念、与节庆式生活关联紧密的会讲故事的“土”曲艺该何去何从?有着哪些可能?是否必然会递减为复制的艺术、技术的艺术、卑从的艺术,终止沦为金玉其外、败絮其中的“空壳艺术”?

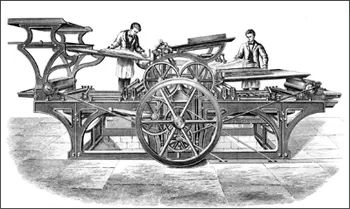

印刷术

二、汉字节庆与数字节日

在技术世界化的都市中国,中国人的时空观发生了巨大转型。老死不相往来的世外桃源、足不出户的“家天下”空间观全面遭遇了实实在在的“坐地日行八万里”的全球观。四季更替、生死轮回、“三十年后又是一条好汉”的循环往复的时间观被单线进化发展的钟表时间观强力嵌入,基督纪年和天干地支纪年同行,阴历与阳历并重。在这样的整体背景下,中国人的节日也就出现了多个不同且相互影响的序列。

第一个序列是以汉字命名的基于农耕文明、历史传统、乡土生活、文化社会生态的周期性庆典,可以简称为“汉字节庆”。它又包括四个亚序列:一是至今还深远影响农耕生产的春分、秋分、夏至、冬至等二十四节气。二是火把节、泼水节、那达慕等民族节日。三是清明、端午、七夕、中秋、春节、元宵等传统佳节。四是地方色彩浓厚,当地老百姓常常认为“比过年都热闹”的庙会庆典,声名大些的如北京妙峰山庙会、上海龙华庙会、河南太昊陵庙会,声名小些的如河北苍岩山庙会、山西洪洞羊獬历山的接姑姑迎娘娘庙会,等等。

第二个序列是以数字命名或者说数字(年月)在前的与现代民族国家对公民身份建构并强化的节日,可以简称为“数字节日”,如一月一日元旦节、三八妇女节、五一劳动节、五四青年节、六一儿童节、七一建党节、八一建军节、十一国庆节等。对越晚近出生的人,数字节日有着更强的影响力,以至于年轻人群起新造节日。有着四个数字“1”的11月11日被形象比附成“光棍节”。在快速地席卷全国大学校园后,昂首阔步地跃过校园围墙的光棍节给(网络)商家带来了无尽的商机。

另外,不容忽视的还有圣诞节、复活节、愚人节、万圣节等这些源自基督世界的宗教节日对好奇心强的年轻人的魅力。当然,对于绝大多数并不信教的年轻人而言、对于逐利的商家而言,这些洋节已经蜕化掉了其宗教色彩,更多是年轻人交往、交际以及表明自己从众而时尚的平台。

数字节日常常伴随有法定假期和不同层级的政府组织、张罗的重大庆典、游行、晚会、汇演。正是通过在这些特殊日子对不同群体价值与意义的强调,作为一个年度周期的新生节点,经过大半个世纪的传衍教化,数字节日已经熔铸到今天所有健在年龄群体的国民意识及其时空感之中。与之不同,在当下的官方语言中、在学者的经验研究领域内,汉字节庆与依依惜别又难以割舍的传统中国相连。它们是过去的、垂危的、乡土的,却有着丰富的文化内涵,潜存着或浓或淡的乡愁、暖意,有着“众里寻他千百度”而蓦然回首的美感和频频回首的伤感,温馨而哀怜。

在21世纪初叶,因为顺应了民心、国情,这一以“官媒精英”为主体的回望心态,使得绝大多数的汉字节庆成为需要关注、保护并号召广大国民主动传承的不同级别的非物质文化遗产。不但文化部下属的职能部门在紧锣密鼓地为汉字节庆编纂大型丛书“中国节日志”,与春节一样,端午、清明、中秋也成为国家法定的节假日。树碑立传和以法律形式对汉字节庆的保护,使其恢复了些感人的光晕,也有了与数字节日并驾齐驱的感官感觉。而且,以科学技术,尤其是电子技术、数码技术为支撑,以大数据、流媒体、自媒体等为表征的视频化时代的全面来临,使得汉字节庆和数字节日在表达形式上有了共通性,同质性日渐增强。这又更加鲜明地体现在改革开放以来持续发酵,主要通过荧屏观看的形形色色、大大小小的春节联欢晚会,各类电视台按部就班播放的种种节庆汇演之中,体现在旅游旺季在传统圣山和红色圣地由大导演操刀的地方大投入、大制作的大型实景演出之中,体现在官媒精英基于自我中心主义、虚无主义与保守主义的文化“反哺”之中。对于这些有不同程度约束力的新、旧传统而言,其“空间的和社会的本质”与“时间—历史的本质”都是根本性的。

传统节日插画

三、舞台的双刃剑

作为乡土中国口传文化的一个枝蔓,曲艺是方言的艺术、地方的艺术和声音的艺术,更是有着自律的戴着镣铐跳舞的“自由的艺术”。它有着一整套自觉遵循的、“即时即地”的演观规则,始终游刃自如地在雅俗之间游弋。但是,曲艺又不仅仅是艺术,它同时也将宗教、历史、政治、经济、文化,尤其是将地方风情、人情冷暖以及艺人生计融为一体,有着家国情怀、伦理教化,有着浓浓的乡音、乡情和乡韵,艺术感召力、感染力极强。对于特定地域而言,老少耳熟能详的曲艺没有任何接受的障碍。在农耕文明为主导的岁月,游动在城乡的曲艺如同一条条虚线实线,有着巨大的串联功用,是历时性文化社会生态的共时性总体呈现。在相当意义上,除至关重要的书同文的汉字之外,与其他口传文艺一道,曲艺教化、愉悦着千百年来绝大多数目不识丁的芸芸众生,连接、凝聚着人心、人情与人性,将呈方言板块状的一个个地方整合、凝固成了一个多元一体的伟大中国。

对于在乡土中国举足轻重的曲艺,尽管早期基本止步于资料的收集整理,但中国现代学科意义上的民间文学、民俗学对曲艺的研究由来已久。北大歌谣周刊时期收集的不少歌谣都与曲艺有关。20世纪20年代晚期,有人关注到了民歌中的三句半,也有人编写过湖南省众多唱本的提要。抗战爆发前夕,延续北大歌谣研究的传统,复刊后的《歌谣》刊载有北平街头巷尾的喜歌,也有了对数来宝溜口辙的专门研究。1944年,主要利用已经出版的《定县秧歌选》,辅仁大学的赵卫邦在进行“乡村戏”的研究时,指明定县秧歌戏之类的乡村戏与俗曲之间的紧密关系:乡村戏或是由某一种俗曲演化而来,或是在秧歌的基础上,由多种俗曲共同演化而来。

抗战期间,沦陷区学者对曲艺等民间文艺的关注也暗合了同期国统区和边区对民间文艺的倚重之风。在国统区和边区,人们已经突破了北大歌谣周刊初创时试图进行“专门的研究”和发现民族“新的诗”的初衷,而是充分发挥曲艺等民间文艺“接地气”“有人气”、为老百姓喜闻乐见的形式特征和寓教于乐的社会功效,服务于关涉民族生死存亡的抗战动员与宣传。在抗战动员、宣传中,多种曲艺与新兴的漫画、话剧等一道成为了暖人心、鼓士气的战争利器,形成了独具一格并值得深度阐释的抗战时期的“大众文艺”。这一波澜壮阔的大众文艺运动,实则奠定了具有民族风和中国味的当代中国通俗文化、大众文化以及影视文化的基石。

在相当意义上,近些年来颇受欢迎的央视“星光大道”就深得抗战大众文艺,尤其是边区文艺的真传抗战初期,老舍就积极地献身曲艺伟业之中。他既有对“大鼓书词时时近乎诗,而牌子曲简直是诗了”的礼赞,也有因创作不出为大众喜欢并战斗力强的通俗曲艺而“有时真想自杀”的切肤之痛。不仅对老舍个人如此,曲艺也是中华全国文艺界抗敌协会一项重要的事业。虽然有着艰难的蜕变历程瑏瑡,但是以劳苦大众为根本的中国共产党始终都重视曲艺等民间文艺对穷苦百姓的教育、宣传、动员、组织等社会功效,并在抗战期间因势利导地将文艺的重心从都市转向乡村。文章不但要“入伍”,还要“下乡”。“到街头去”也很快演化成“到内地去”“到农村去”。赵树理、韩起祥等在20世纪40年代的陕甘宁边区冉冉升起,秧歌风风火火地从乡下进城并获得好评及至影响戴爱莲这样舞者的艺术人生,抗战胜利后《民间艺术与艺人》的快速出版等,都是党一贯奉行的服务于政治(革命)和劳苦大众(人民)的文艺政策的必然硕果。这延续到20世纪五、六十年代的表现就是:在对“旧”艺人教育、改造和感化的基础之上,成立了各种类型曲艺社/团、剧团、文艺宣传队,包括毛泽东思想盲人宣传队,以及后来一统天下的样板戏的“发明”。

自然而然,在1949年以来交错并存的不同节日序列中,在审时度势地进行适当的他律与自律后,包括盲艺人在内,曲艺依旧扮演了传言、教化的重要角色,成为建设新中国重要的一员。当然,这也被部分西方学者打入了“政治文化”、技艺——非文艺——黑白分明的分类学范畴与冷宫。作为文艺战线的“轻骑兵”,短、快、简、乐的曲艺因时应景地频频在大小舞台亮相,举足轻重、举重若轻,春风化雨般地培养、形塑了举国上下集体欢腾的节庆期待。在视频化时代,如何使曲艺继续拥有这种“期待”而红火也就成为一个需要深思的问题。

刘兴泉 绘《听相声》

但是,被定格为“文艺轻骑兵”的曲艺,其舞台化历程是把双刃剑。一方面,它借政治春风的助力,使不少偏居一隅的曲种走出了犄角旮旯、走出了地方,有了更多在异地大小舞台上排演的机会。这锤炼了演技,培养了演员,打造了一系列的优秀节目,有了或大或小的声名。另一方面,试图走出地方、走向全国的舞台化追求,也使得原本属于地方的曲种出现了主动抛离方言、方音、乡情和乡韵的倾向与苗头。这种“普通话”(也可称之为“普通化”)、“雅化”以及“正确化”的内发性潜在诉求,和主动对依赖声、光、色、电等外在装饰而强化视觉效果的“舞台化”的皈依,反向促生了原本根植于田间地头、街头巷尾也是灵活多变的曲艺有了舞台化艺术形式大于内容、技巧大于内涵和因命题作文而生的主题先行的形式主义通病。不少地方曲剧团的成立,就是典型地要曲艺向戏剧转型的尝试之一。

不同于戏剧,与乡土中国日常生活水乳交融的曲艺对演出场地——舞台——原本并无过高的要求。有着游牧遗风的“天为幕、地为台”的撂地,是曲艺表演的常态。这些简陋的演练空间,孕育并成就了曲艺成为一种穿越时空和心灵的“声音的艺术”。正是通过围聚的聆听,相声、评书、莲花落、苏州评弹、温州鼓词、四川竹琴、山东快书等,成为了养育人的一方水土。不需要过多的道具、装饰,仅仅依靠演者对日常言语和声音伸缩自如的把控、呈现,一个如痴如醉、物我两忘的聆听和默观世界迅疾在观—演者之间生成。与传统中国的戏剧一道,主要以声音为再现手段的曲艺形塑了绝大多数中国人的听觉、世界观、道德观与价值观,在事实层面扮演了千百年来中国民众的“史诗”。

然而,舞台化的曲艺不仅只有普通化、戏剧化的欲求。随着改革开放后流行音乐的盛行和卡拉OK的风靡,舞台化的曲艺也身不由己被裹挟前行,唱的重要性胜过了说,高分贝的伴奏带取替现场的伴奏,人的真声不再重要。进而,原本说唱并重还承载审美、历史、道德和人情冷暖的曲艺又出现了流行歌曲化、卡拉OK化的势头。台上红火、台下冷清,浮躁而喧嚣,空洞却热闹。这里面一直潜存着要作为方言艺术的曲艺“普通话”的悖谬,和要曲艺这种地方艺术走出地方,从而让更多人听懂的浪漫发展观支配下的焦灼。

四、视频化时代的挑战

随着电子技术的日新月异,21世纪以来的中国快速进入了视频化时代。其实,以无孔不入的WiFi和4G网络为支撑,无限度时空挪移的视频化时代是一个“后舞台”时代,是将舞台从身边隔离进而虚拟化的时代,可观但不可触。通过荧屏在眼前随时呈现的逼真时空、华丽舞台要消减的正是现实世界中的真实时空,尤其是剥离舞台的真实。对于绝大多数观者而言,身临其境的感觉代替了身临其境。无论是大投入的大制作,还是小投入的小制作,远胜于舞台化时代对形式的倚重,视频化时代不但让机械复制艺术、技术的艺术所向披靡,还不遗余力地肢解舞台艺术本身,悄无声息地削减着人们感官敏锐的本能与直觉。

在大而无当却繁华耀眼的“虚假”影视一统天下的视频化时代,避免曲艺的影视化,远离大导演、大手笔、大投入与大制作,逆流而动、坚守本色或者才是曲艺突围的可取路径。如果说接地气的曲艺是小众的,那么已经在中国传衍了近百年的源自西方的话剧、歌剧、舞剧等所谓的高雅艺术更是小小众的。不要想让普天下的人都喜欢原本属于方言、方音与地方的曲艺,让曲艺回归自我、回归“小众”!

这并非是说要曲艺远离“高雅”。相反,曲艺应该自信地回归它原本有的“史诗”本色,有着义不容辞的担当豪气和舍我其谁的自信底气。一方面,如同《东京梦华录》《梦粱录》和《武林旧事》诸书记述的宋代勾栏瓦肆早就有的“讲/演史”“小说”“说三分”等那样,把大历史曲艺化、通俗化、市井化、琐碎化、亲情化,直面天灾人祸、战争风云等深远影响众生的历史事件,说唱天下。另一方面,凝视生老病死、家长里短、时事新潮等日常生活,紧贴乡亲、街坊的喜怒哀乐,用土得掉渣的乡音、乡情、乡韵拨动人的心灵世界、触碰观者的神经末梢。如此,无论哪类题材,无论在什么样的舞台,面对什么样的观者,曲艺必能直击人心,营造出一个可以聆听、默观并陶醉其中的艺术世界。

正是因为如此,反应伟大抗战的四川谐剧《川军张三娃》、南昌清音《傲雪红梅》、潞安大鼓《一个都不许死》,讥讽贪腐的数来宝《局长的茶杯》、谐剧《电话铃响过之后》,反应当下市井生活的谐剧《麻将人生》、相声《出租司机》和《我的房子呢》等这些已经上演的曲艺节目才让观者为之动容,拍案叫好。当巧妙地触及到人类普遍的情感时,小众的曲艺就成为了大众的,还有了不可取代的独一无二性、即时即地性,自然散发出本雅明称许的光晕。

当然,要曲艺逆流而动、坚守本色,并非说要曲艺故步自封、画地为牢,自绝于技术世界,对快捷传播的技术手段视而不见,而是说要有意识地抛却被好莱坞风格规训下的大投入大制作影视千篇一律、徒有其表的空壳本质。无论是从传播学的角度而言,还是从资料档案学的角度而言,有料、经典的曲艺视频化,即后续传承传播,是其艺术生命完成的一个必不可少的阶段。

如此,在视频化时代精英们欲扶持和发扬光大的传统佳节,曲艺首先可以以自己的方式,艺术化地呈现这些节庆之于一个国家、一个民族、一个地方、一个个体的价值与意义之所在。节庆之于人类的意义不仅仅是闲暇、娱乐、狂欢以及温暖,它还有反思自己,敬畏天地人神的神圣本色——宗教性。春节时送财神说的吉利话等原本在旮旮角角存生、鲜活的曲艺是传统佳节的一个重要组成部分,绝非与个体节庆生活关联不大的点缀。对于与土地为伍、与大地相依为命的众生而言,热闹又安静的曲艺实则是外显的传统佳节本身。

不论是相声还是二人转,无论哪种曲艺,上不上央视、上不上春晚、能不能走出国门都无足轻重,有没有“巨星”、现不现身大小的文艺汇演、庆典节目也不足挂齿。包括节庆在内,日常生活世界中的曲艺是面对每个个体、直面人生的。我们要做的是:真切认识曲艺的乡土本色,并在节庆期间激活其本色,赋予其之于地方、民众,尤其是小我的意义。

五、都市中国的乡土音声

今天的中国是一个电子技术大行其道、都市生活方式无孔不入的技术世界。现代社会奉行的文明,或者说都市文明的基本准则是以西方为标杆的。在最简单的意义上,抽水马桶安装到哪里,沐浴喷头安装到哪里,就意味着(西方/都市)文明——洋气——到了哪里。但是,这个抽水马桶和沐浴喷头遍布的“都市中国”又是无法剪短传统脐带的历史悠久的伟大中国。非物质文化遗产保护运动正是在急剧、快速都市文明化—西方化的中国聊以充实和自救,从而可持续发展的强心术、还魂针,是要全民树立文化,尤其是传统文化和民族民间文化的观念、意识,从而主动、自觉地传习、发扬,终止使得在技术层面与世界趋同的都市中国同时是色彩鲜明的文化中国。

虽然向本土传统的回归还基本是一种自上而下的呼召,滞留在形式化层面,还有标准化甚至空壳化的“雾霾”隐忧,但在这个多少有些文化自觉、自救与振兴的大业中,凝聚、浓缩乡土音声的曲艺显然大有可为。在技术世界,无论是因为政治的原因、市场的原因还是娱乐多元化的原因,明显有着“守旧”色彩,坚守方言、地方和声音的曲艺面临着两种路径:退化和蜕化。

退化是不知不觉地无视甚或舍弃曲艺的乡土本色,唯技术马首是瞻,亦步亦趋地跟着话剧、戏剧、流行音乐、电影电视走,跟着明星大腕、大导演、大制作走。这就出现了诸多乱象:声、光、色、电等舞台布景形式比表演的内容和艺术性重要;话筒、喇叭、卡拉OK伴奏带比演员的嗓门重要;唱比说重要;旁观比聆听重要;故事比故事的艺术化呈现重要;能否上央视、能否得领导喜欢、获奖比是否真正受观众欢迎重要,等等。这样,因为舍本逐末,形式上进步而时尚并确实有着曲艺元素的“新曲艺”一本正经地退化了,乃至于不少费钱费力的曲艺严肃地加入了“空壳艺术”的行列,成为仅仅悦上、媚俗的景观艺术、一种可机械复制的浮华的技术的艺术。

要摒弃退化,将之变为凤凰涅槃、蟒蛇蜕皮般的蜕化、再生,既需要将曲艺还归于民、重归乡土本色,更需要从业者对土得掉渣的曲艺要有敬畏之心、感恩之心。在相当意义上,宗教与文艺都是“情感的产物”,都有着让人忘我的神圣性。不论哪种曲艺,无论是当下西南中国乡野偶尔还有的春节期间的说傩傩(戴着面具前往各家各户说吉祥喜庆话,从而讨些钱物),还是已经高富帅并长期雄踞电视广播的说书,都有着或多或少的宗教渊源,至少可以追溯出宗教性的起源。这种宗教性使得乡土中国的演者—江湖艺人不仅是戏剧理论通常所谓的入戏、移情的演员,更是与所表演的曲目融为一体、物我两忘,并始终敬畏祖师爷—行业神的子民。在眼观六路耳听八方、见多识广的江湖历练中,一个左右逢源、八面玲珑、随机应变的艺人在祖师爷的庇护、恩宠下,能够不露痕迹地使表演的内容、情节、说唱的言语如同山泉,潺潺地从心底流出,涌向观者。

2010年4月18日,农历三月初五,正值河北井陉县苍岩山庙会。当天,在玉皇顶院内,有一出名为“老母叫街”的朝山进香的陆香头娱神的即兴表演。这出历时十多分钟的即兴演出,香客又俗称“念老母叫街”,表演的是无生老母拖儿带女沿街乞讨的苦难情景。通常在表演时,演者左、右会有男、女小孩随行。但是,当天该朝山会并无儿童,因此场中只有香头独演。

在玉皇顶院内这个天幕地席的露天舞台,在焚香叩首后,陆香头坦然将白色毛巾包在头上,右手拄着拐棍,左手拿着残破的口袋,跌跌撞撞,绕圈徐行。左近的香客迅速合围了上来,八九平方米的剧场——彼得·布鲁克称道的“空的空间”——瞬间形成。在这个“没有间隔、没有任何障碍的完整场地”,从第一声鼓响开始,“乐师、演员和观众就开始分享同一世界”。

河北井陉县苍岩山庙会

这出以念佛为主色的演出,我们当然完全可以说它本身就是宗教的。但毫无疑问,它也是一场道具简陋、角色缺失的即兴表演。更为关键的是,这场即兴表演有着让人震惊的艺术感染力。显然,这种艺术感染力首先源自祛除了所有伪装的演者—香头和观者—香客“感性的、直接的、活生生的交流关系”。而这种交流关系又是以他们双方共享的经验为基础,即对神灵的敬畏和对普遍意义上个体原初苦难的凝视。香头即兴演出的目的不是索取,而是全身心投入的奉献,是为神明“当差”。他演绎神(当然也是“人”)原初的苦难,直击人心,让观者在瞬间回到世界的起点。

表演完时,在体力透支的情形下,香头还不忘跪拜磕头,给神明示意谢恩。熟悉近百年中国剧场史的人都知道,直到20世纪40年代,艺人在演出前拜祭后台的祖师爷是绝对不可少的仪式化行为。在后台化妆好的“关公”本身就是一种禁忌,任何人都不得与之交谈。同样,在连阔如、新凤霞、关学曾等人笔下回忆性、自传性的文字中,这些仪式化的敬拜仪礼屡见不鲜,是艺人日常生活的常态。如今,我们当然可以说这些祭拜行为是愚昧的、落后的、迷信的,但我们完全无法否认这个对祖师爷敬拜仪式凝神静气、抱元守一的正面功能:演者剔除杂念,直面舞台,让自己与自己的角色、要念唱的言语、故事完全合体,从而感染观者、愉悦观者,引领观者一道入戏,与观者融为一体。

在科技昌明的当下,我们显然不能提倡回归当初以乡土和农耕文明为底色的演艺行当普遍存在的神明敬拜,但我们完全可以提倡对曲艺这种艺术形式本身的敬畏,演者有甘为自己所从事的曲艺献身,甚至甘心为仆、厮守终生的心态。对于从业者而言,曲艺确实关涉生计,但它更应该是从业者的心之所在,甚或生命。

其次,蜕化还是演者对观者的敬畏。即,上下始终念叨的文艺究竟服务于谁、怎么服务的老话题。不容置疑,原本融于地方日常生活的曲艺服务于街坊邻里、乡里乡亲,从业者心里必须时时刻刻、真真切切地装着可能有的观者,为他们服务,急他们之所急,想他们之所想,演他们之所演,而非高高在上、不可一世的自绝于观者,认为自己是“送文化下乡”的反哺施恩者,是个“非常人”。因此,远近哪家有生辰寿诞、红白喜事,哪村有庙庆、赛社、市集,昔日走街串乡的艺人个个都“门儿清”。不仅如此,在这些不同的场合能说演什么,表演到什么程度,他们心中雪亮,自有一把尺子。

2007年4月19日,正值山西洪洞县羊獬历山三月三接姑姑送娘娘迎庙会。当天,历山娥皇女英殿西侧南北向空地,是来自霍县的盲艺人郭国元卖艺的场子。在以他一人为中心的这个露天的“质朴剧场”,幌子正中写着“无君子不养艺人,心善者必富贵”,上款是“无依无靠卖唱为生”,下款是“四海为家老艺人郭国元”。因为是庙会,他在此处的演唱更多的是替香客许愿还愿,即是有着还愿戏性质的“说神书”。因此,这个形制简陋的质朴剧场也是个观演双方共享的“神圣剧场”。

不仅如此,对于老观者与老主顾,赶庙会流动卖艺的他能够听音识人,能脱口而出这些人的名字、曾经是因啥事在啥地方许愿还愿。在庙会这个原本流动性很强的江湖社会,利用自己目不能视的纯净与博闻强识,郭囯元建构了一个“心中有你”的温馨暖人的熟人社会。这种情意浓浓的关系网的建立和走到哪里都是好生意的“火穴”,是以演者对观者的敬畏并兢兢业业服务于观者为前提的。

在这个已经被视为自然也是理所当然的技术世界,对他者而言完全可能是佶屈聱牙、呕哑嘈杂的曲艺的生命力究竟在哪里?曲艺不仅是需要自上而下保护的非遗,不仅是职业、饭碗与名利,曲艺本身是神圣的,是都市中国厚重、久远的乡土音声,也是这个技术世界的精卫。对曲艺本身敬畏,不妄自菲薄,对观者敬畏,不妄自尊大,可能是曲艺从业者、管理者、经营者的双拐!有敬畏之心,技术世界曲艺的蜕化也就有了可能。

(注释从略,详见原刊)

文章来源:《华东师范大学学报(哲学社会科学版)》2016年第4期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛