点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

//

乞巧与狂欢——

制度与民俗互动下的唐代七夕乞巧

赵 洋

原文刊于《民间文化论坛》2022年第2期

摘 要

制度的安排为节日提供了基础的框架,民俗的传播则为节日注入了狂欢的氛围。七夕的节日核心为女子乞巧,但唐代的制度保障了疆域内各色人等共享七夕的节日资源。在制度与民俗的互动下,七夕乞巧活动经由丝绸之路被不同人群通过直接仿效或书仪写本传抄进行传播。从长安到敦煌,唐代七夕成为上至帝王下至地方官民的乞巧与狂欢的节日。

关 键 词

长安;敦煌;

节日传播;七夕乞巧;

岁时节日里,人们会自发地举行庆祝或纪念的活动。这些岁时节日活动在不同的时间段和不同区域群体内有着各种各样的特色,丰富着不同阶层人群的日常生活。然而,岁时节日活动的背后其实还隐含了国家制度的安排、古人的时间观念,以及地域性知识的传播。同时,这些节日既有民俗化的习俗活动,也是不同时空中各类人群的历史记忆。以民俗学的研究对象为基础,从历史学的视角对节日活动的时间、空间和参与人群进行分析,也许我们能对历史上岁时节日的活动内涵有更加透彻的理解。

唐朝文化繁荣,长安城是当时世界性的大都市,敦煌地区也是丝绸之路上重要的通道,每年各种岁时节日活动不仅充实了当时长安人和敦煌人的日常生活,也丰富了丝绸之路上各个城市的文化风貌。今人对唐代岁时节日的研究已积累了丰富的成果,但对于唐代七夕的研究,主要集中于唐人七夕诗词所反映的士庶心理,以及中晚唐七夕乞巧与社会心理的转变,仍留有不少讨论的空间。本文拟以唐代七夕为例,探讨在国家制度与社会民俗的互动下,长安城不同人群如何利用与形塑七夕乞巧,以及敦煌地区的人群又是如何共享与传播这些民俗节日资源的。

一、唐代国家制度下的七夕

节日既是古代岁时时节的重要内容,也与国家的王化政策息息相关,同时还指导着人们日常生活的节奏韵律。故而国家制度会对节日活动加以安排,以申明国家意志,并规范人们的民俗习惯。长安是隋唐时期的首都,敦煌则是唐代的边陲重镇,国家制度的安排与两地人的生活都有着密切的联系,特别是与官吏相关的制度规定更是如此。

唐代中央和地方的各级官吏,一年春夏秋冬四季皆有假日。《唐六典》曰:“内外官吏则有假宁之节。”“假宁”亦即“休假归宁”,其中休假就包括节日假。唐代对节日假的安排如下:

谓元正、冬至各给假七日,寒食通清明四日,八月十五日、夏至及腊各三日。正月七日、十五日、晦日、春秋二社、二月八日、三月三日、四月八日、五月五日、三伏日、七月七日 、十五日、九月九日、十月一日、立春、春分、立秋、秋分、立夏、立冬、每旬,并给休假一日。

七夕作为官方规定的节日,唐代一般都称为七月七。不论在京或是外地的官吏,在这些国家规定的假日里,都可以放假休息,有充分的闲暇时间参与到节日的各项活动之中。因而,在国家制度的规划下,唐代官吏日常工作可以松紧结合,时常能有休闲的日子,在七月七日这天自如地安排七夕的节日活动。

不惟如此,唐代还特别规定了诸王以下的节日食料,其中也有七夕食料:

凡诸王已下皆有小食料、午时粥料各有差。复有设食料、设会料,每事皆加常食料。又有节日食料。(谓寒食麦粥,正月七日、三月三日煎饼,正月十五日、晦日膏糜,五月五日粽䊦,七月七日斫饼,九月九日麻葛糕,十月一日黍臛,皆有等差,各有配食料。)

不同的节日里,国家制度规定的食物也因时而作,各不相同。七夕所吃的斫饼,大概类似现在的煎饼。同样,七夕应该进纳的节日物品也与其他节日不同:

及岁时乘舆器玩,中宫服饰,彫文错彩,珍丽之制,皆供焉;丞为之贰。(每年二月二日,进镂牙尺及木画紫檀尺;寒食,进毯,兼杂彩鸡子;五月五日,进百索绶带;夏至,进雷车;七月七日,进七孔金细针;十五日,进盂兰盆;腊日,进口脂、衣香囊。每月进笔及梼衣杵。琴、瑟、琵琶弦、金、银纸,须则进之,不恒其数也。)

唐代七夕时所使用的金针,我们至今还能在日本正仓院看到相关实物。以上三条材料将七夕的放 假时间、节假食物和节假器玩都做了细致的制度化规定,为七夕节日活动搭建起基本的框架。

七夕最重要的官方活动是祭祀机杼。唐代有织染署,“掌供冠冕、组绶及织絍、色染。……七月七日,祭杼”。《岁时广记》引用《考工记》的注文对此祭杼活动进行了解释,其云:

《唐百官志》:“织染署每七月七日祭杼。”又《考工记》注云 :“以织女星之祥,因祭机之杼以求工巧。”

《考工记》认为唐代把织女星作为机杼的征祥,而织染署通过七夕祭杼的活动可以乞求工巧。但 在唐人所编《晋书》中,对于织女星征祥的解释又有所不同:

织女三星,在天纪东端,天女也,主果瓜丝帛珍宝也。王者至孝,神祇咸喜,则织女星俱明,天下和平。

中古时期的纬书中对此也有类似论述:“《日纬书》曰:牵牛星,荆州呼为河鼓,主关梁;织女星主瓜果。”织女星作为天女的象征,主要负责果瓜丝帛珍宝,其征祥为“王者至孝,神祇咸喜”,代表天下太平,与所谓的工巧似乎没有太大关系。但是,《晋书》所言是国家大事层面的预兆,是人们为了寻求王命合法性的表现;在节日风俗层面,工巧则是人们于七月七祭祀织女星行为的主要缘由。两者虽有同一的作用对象, 却有着行为需求因素的差异, 并不能混为一谈。可见,岁时活动中的人因 自身需求而被驱使行动,唐代官方祭祀机杼的礼仪性活动也被视为向织女星乞求工巧。

周到《南阳汉画像石中的几幅星象图》,

《考古》1975年第1期,60页

国家制度规范了节日活动,这是当时唐帝国境内各地区官民共享节日资源的保障。这些制度规 定为当时各地人进行节日活动提供了制度性保障与基础性安排,确保了当时人可以按时休假过节,同时也避免了一些节日因没有国家支持而消失。国家制度制定者的行为为节日活动搭建了最基础的架构,为节日活动提供了活动的空间与保障。但是节日的活动也并非只有这些基础性的活动,更多样化的面貌则被制度的制定者留给了具体节日活动的参与者,他们可以为节日锦上添花。七夕,作为一年中秋天里最为重要的官方节日之一,在国家官方制度所搭构的基础框架内,各类人群可以灵 活而多元地安排自己的节日活动。而长安城作为唐代的首都与国际性大都市,各类人群与各种文化风俗都汇聚于此,发生在这里的七夕节日活动想必也更为丰富多彩。

二、唐代宫廷宴饮下的七夕

节日的资源为所有阶层所共享,帝王也同样喜欢在节日里进行一系列的娱乐活动,这往往溢出于制度的规定之外。其中,最独特的就是皇帝召集的节日宴饮活动。七夕的官方活动以祭祀机杼为主,但是古今帝王同样喜欢在当日举办宴饮活动,与群臣百官共娱。西晋著名文学家潘尼有《七月七日侍皇太子宴玄圃园诗》,南朝陈后主曾作《七夕宴宣猷堂各赋一韵咏五物》。可见,在魏晋南北朝时期,帝王于七夕宴饮群臣的情况时常出现,君臣也喜赋诗以助兴。

类似的七夕宴饮活动在唐代也时有发生。约显庆五年(660)的七夕之夜,唐高宗在洛阳悬圃召集陪伴他来到洛阳的官员宴饮,在宴上高宗赋诗两首以抒发离别伤感之情,同样参与此次七夕廷宴的许敬宗也奉和赋诗两首《奉和七夕宴悬圃应制二首》,所表达的也是离愁别绪的怨意。

长安城作为唐代皇帝常居的京都,这类的宴饮活动想必不比洛阳少。其中有记载的七夕廷宴发生 在中宗朝。据《唐诗纪事》记载:

景龙二年七夕,御两仪殿赋诗,李峤献诗云:“谁言七襄咏,重入五弦歌。”(是日李行言唱《步虚歌》)

注中所云李行言唱《步虚歌》之事,又见同书载:

行言,陇西人。兼文学干事,《函谷关》诗为时所许。中宗时,为给事中。能唱《步虚歌》,帝七月七日御两仪殿会宴,帝命为之。行言于御前长跪,作三洞道士音词歌数曲,貌伟声畅,上频叹美。

景龙二年(708),中宗复辟已有数年,但朝廷权柄仍把持在韦后等人手中,中宗也无心政事,转而在修 文馆设置大学士等职,招纳了一批文人学士在身边。李峤、宋之问、杜审言等人都是当时有名的才子,徐坚在 后来的玄宗朝更是以才学著称。一年四季,每当岁时节日,这支豪华的文学团队就在长安及其周边陪同中宗游 山玩水,“帝有所感,即赋诗,学士皆属和,当时人所钦慕”,其声势浩大可想而知。七夕之时,中宗特意 在太极宫两仪殿内宴饮群臣,不仅命学士赋诗作乐,还让给事中李行言唱《步虚歌》助兴,这场廷宴可谓热闹 非凡。这次群臣奉和所吟诵的大部分诗作在《全唐诗》中被保存了下来,如李峤《奉和七夕两仪殿会宴应制》:

灵匹三秋会,仙期七夕过。查来人泛海,桥渡鹊填河。帝缕升银阁,天机罢玉梭。谁言七襄咏,重入五弦歌。

又如赵彦昭《奉和七夕两仪殿会宴应制》:

青女三秋节,黄姑七日期。星桥度玉珮,云阁掩罗帷。河气通仙掖,天文入睿词。今宵望灵汉,应得见蛾眉。

再如杜审言《奉和七夕侍宴两仪殿应制》:

一年衔别怨,七夕始言归。敛泪开星靥,微步动云衣。天回兔欲落,河旷鹊停飞。那堪尽此夜,复往弄残机。

这些参与奉和的学士都是初唐有名的文人,其诗作既有笔触“别怨”的意味,又有描述节庆娱乐的氛围,尤其是对夜晚景色的描写,确实都颇具文采,为宫廷七夕节日增添了不少文学氛围。但是《唐诗纪事》 中对这批文人学士的行为评价并不高,认为“然皆狎猥佻佞,忘群臣礼法,惟以文华取幸”。其实这段评语全摘自《新唐书》,所以这些评价代表的是后世欧阳修和宋祁等人对于中宗朝这批文人学士的批评。

两仪殿为长安城西内“常日听朝而视事”的地方,在唐前期地位仅次于太极殿,为古代的内朝,也是君臣议事的场所。中宗于之所以在修文馆设置大学士等职,“豢养”文人来陪伴娱乐,大概是因 为当时权柄为韦后所掌控,而自身对此等境遇又无能为力,只好借节日游玩及“狎猥佻佞”以自娱,藉此排遣现实的无奈。而七夕廷宴设置在内朝的两仪殿,这种安排其实或多或少蕴含了中宗的几分抑 郁与苦闷。

唐代官方制度中并没有规定节日要举办廷宴,而七夕作为祭祀机杼和织女星的节日, 廷宴更显得不必要。但是,高宗和中宗都曾选在七夕宴饮群臣,以赋诗抒发离愁别绪或娱乐助兴。尤其是中宗在两仪殿内召集文人学士们宴饮赋诗唱歌作乐,这无疑为七夕时的长安城增添了许多节日的喧闹和喜庆色彩。不过,宫内的七夕廷宴,显然只能是高宗、中宗父子才能举办。举办的缘由并无礼制等制度规定的支持,完全是个人意志所主导。高宗与许敬宗君臣之间的唱和,是在七夕节日氛围下触及离愁的感伤而作;中宗召集文人学士在两仪殿宴饮, 则是将君臣礼法忘却,用诗赋为节日助兴,以消遣娱乐。

虽然后世对这些与君主相奉和的文臣们,多有讥讽与不齿,但对这些文臣来说,他们的行为只是七夕的一项节日活动,也是君臣共度节日的一种表现而已。况且,他们也只是皇帝个人行为的被动接受者,皇帝才是召集他们参与到七夕廷宴的施动者。在皇帝主动意志施动和文臣被动行为接受的交互中,七夕廷宴在皇帝居住的长安城宫城内举办,也为这一节日的活动形式与氛围带来了不一样的变化。

三、长安宫中七夕乞巧图

长安城宫内的七夕活动中,皇帝主导的廷宴只是临时性的个人行为,妃嫔宫女其实才是这个节日的主角。尤其,七夕祭祀机杼以乞求工巧的特殊内涵,对长安城宫城内的妃嫔宫女具有极强的吸引力。

唐代画家张萱为京兆府人, 他尤其擅长“画贵公子鞍马屏帷宫苑子女等”,其粉本画《贵公子夜游图》《宫中七夕乞巧图》《望月图》,更是“皆绡上幽闲多思,意逾于象”。其中《宫中七夕乞巧图》已无法得见,我们也无从得知其所画场景是否为张萱亲眼所见,不过空穴来风未必无因,张萱既然能够“意逾于象”地将宫中乞巧的场景描绘出来,恰恰说明唐代宫中七夕乞巧活动十分盛行,已成为当时重要 的绘画内容。下面我们就试着勾画一幅“宫中七夕乞巧图”。

开元天宝是唐代国力极盛的时期,关于玄宗与杨贵妃于七月七日长生殿重逢的凄美故事,直到现 在还广为流传。但在这个故事中,七月七日还有着其他宫内活动的描述:

玉妃茫然退立,若有所思。徐而言之曰:“昔天宝十载,侍辇避暑骊山宫。秋七月,牵牛织女相见之夕, 秦人风俗,是夜张锦绣,陈饮食,树瓜华,焚香于庭,号为乞巧。宫掖间尤尚之。夜殆半,休侍卫于东西厢, 独侍上。上凭肩而立,因仰天感牛女事,密相誓心:愿世世为夫妇。言毕,执手各呜咽。此独君王知之耳。”

玉妃即杨贵妃,骊山宫则是指在长安城东北方骊山上的华清宫,牵牛织女相见之夕当然是七夕。前半部分明确提到,七夕这天晚上,按照秦人的风俗,人们会有铺张锦绣、陈设饮食瓜果,并且在庭 院内焚香的乞巧活动。后半部分,杨贵妃则有感于牛郎织女的故事而与玄宗相誓,这是在为后来长生 殿相会埋下伏笔。引文中既然提到“宫掖间尤尚之”,说明在长安城皇宫禁内,这些乞巧活动相当受 欢迎。另据《开元天宝遗事》所载:

帝与贵妃每至七月七日夜,在华清宫游宴。时宫女辈陈瓜花酒馔列于庭中,求恩于牵牛、织女星也。又各捉蜘蛛于小合中,至晓开视蛛网稀密,以为得巧之候。密者言巧多,稀者言巧少。民间亦效之。

当时宫女之所以依照秦人风俗,在庭院内陈列瓜果酒食等,其目的就是为了“求恩于牵牛、织女星”,也就是乞求得到心灵手巧的回报。而且, 这些宫女们为看到得巧的表征,还特意捉来小蜘蛛放入盒内,以待天明时盒内蛛网的稀密程度来做判断。这也就在秦人风俗的基础上,进一步丰富了七夕乞巧的活动,甚至“民间亦效之”。

不仅宫内宫女会有这些乞巧活动,嫔妃们也同样有着自己的乞巧方式。还是依据《开元天宝遗事》中的记载:

宫中以锦结成楼殿,高百尺,上可以胜数十人,陈以瓜果、酒炙,设坐具,以祀牛、女二星。嫔妃各以九孔针、五色线向月穿之,过者为得巧之候。动清商之曲,宴乐达旦。士民之家皆效之。

除了祭祀牛女二星的陈列之外,嫔妃们的乞巧活动比宫女还要丰富。锦绣结成的楼殿既高大还 能站上数十人, 这大概就是所谓的乞巧楼。嫔妃们在七夕当夜还对月用九孔针和五色线来穿针引线,然后根据穿过的情况来判断得巧与否。这些虽与宫女的乞巧活动有所不同,但其活动的本质仍是希 望“求恩于牵牛、织女星”,即希望自己能够得巧成功。最重要的是“动清商之曲,宴乐达旦”, 七夕之夜,宫中嫔妃宫女不仅可以欢娱地进行各种乞巧的活动,甚至还能狂欢宴饮整夜。

上文虽说这些宫内乞巧活动是秦人风俗,但南北朝时宗懔所撰《荆楚岁时记》也云:

七月七日,为牵牛织女聚会之夜。是夕,人家妇女结彩缕,穿七孔针,或以金、银、石为针,陈几筵、酒、脯、瓜果、菜于庭中以乞巧。有喜子网于瓜上,则以为符应。

所以,在唐以前的荆楚地区,七夕结彩楼、穿针、陈设瓜果乞巧,并以喜子(小蜘蛛) 结网为符 应的活动就已十分盛行。这些原本只是地方性的乞巧风俗,在唐代则被宫内嫔妃及宫女所实践。我们 可以想象,在七夕之夜,往日寂静冷清的长安城皇宫禁内灯火通明,嫔妃宫女都各自忙碌起来,整夜 为乞巧进行着各种的祭拜与娱乐活动,使皇宫变得喧嚣且热闹。这番宫内七夕乞巧的热闹场景被张萱所描绘,直到唐末五代的宫廷内依然能够得以重现。如《蜀梼杌》云:“(长兴五年) 七夕,(后蜀先主) 与宫人乞巧于丹霞楼。”宫中除了宫女的乞巧活动以外,可能还会有曝衣的旧俗。唐代诗人沈俭期《曝衣篇》有云“此夜星繁河正白,人传织女牵牛客。宫中扰扰曝衣楼,天上娥娥红粉席”,诗人小序解释道:

按王子阳《园苑疏》,太液池边有武帝曝衣阁,帝至七月七日夜, 宫女出后衣登楼曝之, 因赋《曝衣篇》。

这里说的是汉武帝时七夕曝衣的场景。另外,李贺《七夕》有“鹊辞穿线月,花入曝衣楼”之句,杜甫《牵牛织女》也有“曝衣遍天下,曳月扬微风。蛛丝小人态,曲缀瓜果中”的描写,唐代这类七夕活动想必十分普遍。

五代·佚名《乞巧图》

此外,佚名《致虚杂俎》还记载高宗时宫中有所谓“斗巧”的活动:

七夕,徐婕妤,雕镂菱藕,作奇花异鸟,攒于水晶盘中以进上,极其精巧。(高宗)上大称赏,赐以珍宝无数。上对之竟日,喜不可言。至定昏时,上以散置宫中几上,令宫人暗中摸取,以多寡精粗为胜负,谓之斗巧,以为欢笑。

“斗巧”就是让宫人暗中抓取徐婕妤所做的奇花异鸟,然后以所抓之物的数量和精巧程度进行比 较取乐。这个活动只是高宗一时兴起而为,但“斗巧”之内核仍然可与七夕的“乞巧”相合。而且这也明显有别于上文提到的宫中乞巧活动,临时起意,却也极大地增添了宫中七夕的狂欢氛围。

纵观宫内七夕乞巧活动,许多活动本是地方性的民俗,但通过种种渠道最终流传至长安宫内,成为宫内女子皆崇尚的求恩于织女星以得工巧的节日活动。七夕本就起源于古人对机杼和织女星的崇拜,乞求工巧也是该节日最为核心的内涵,与女子关系最为密切,这也成为女子将地方乞巧习俗传入宫内的最大动力。唐代著名文人柳宗元曾写过一篇《乞巧文》,开篇便借七夕乞巧女子之口,阐明了对七夕乞巧活动的看法:“今兹秋孟七夕,天女之孙将嫔于河鼓。邀而祠者,幸而与之巧,驱去蹇拙,手目开利,组纴缝制,将无滞于心焉。为是祷也。”而且,与上文提到的廷宴不同,宫内女子的七夕乞巧活动,更加贴近七夕节日庆祝意义的本质信仰。对于宫内嫔妃和宫女来说,这是专属于她们的节日,也是她们可以通宵达旦尽情嬉闹愉悦的节日,这些行为都在无形当中装点了长安城宫城的七夕夜景。

四、长安城内的七夕乞巧

七夕乞巧不仅受到宫城内嫔妃和宫女的欢迎,宫城外的长安官民也以多种形式进行乞巧活动。也许 是因为长安官民距离皇宫大内比较近, 如上文所引《开元天宝遗事》中,在论述宫内嫔妃和宫女乞巧活动 之后,都会提到“民间亦效之”或“士民之家皆效之”,换言之, 长安城内士民的乞巧活动大多模仿自宫内。其中对月穿针在唐代诗人的笔下描写最多,也反映出长安城内百姓七夕活动多与此相关。如崔颢《七夕词》有:“长安城中月如练,家家此夜持针线。”陈允初在回忆长安七月时也说:“忆长安,七月时,槐花点散罘罳。七夕针楼竞出,中元香供初移。”七夕时长安城内的针楼竞相出现,这在陈允初的脑海中,留下深刻印象。所以,七夕唐代长安城内士民穿针引线对月乞巧的盛景,并不比宫内嫔妃和宫女们的活动差。

日本正仓院所藏细针(七夕乞巧时仪式所用)

不过,长安城内的七夕乞巧活动,不只是宫内传出的这些,另外还有一些与宫内颇为不同的形式。在笔记小说《致虚杂俎》中记载了元载爱姬薛瑶英的七夕乞巧活动,场景极为绚丽,其云:“薛瑶英于七月七日,令诸婢共剪轻彩,作连理花千余朵,以阳起石染之。当午散于庭中,随风而上,遍空中如五色云霞,久之方没,谓之渡河吉庆花,借以乞巧。”

薛瑶英与诸婢并不以蛛网、彩楼和金针等活动来度过七夕佳节,而是别出心裁地剪出连理花千余朵散于庭中纷飞,将其比作渡河吉庆花,以此来乞巧。这无疑与宫中乞巧活动有着极大区别,但乞巧 仍是薛瑶英及其诸婢的行动目标,也为七夕增添了一项不同的活动方式。

长安城官宦之家的七夕不仅绚丽,而且还很温馨。权德舆是唐中期有名的文学家,常年出任京官,其家 宅位于朱雀大街东侧的光福坊。在晚年生活里, 权德舆有数首诗作跟七夕有关, 如“佳期人不见,天上喜新秋。玉珮沾清露,香车渡浅流。东西一水隔,迢递两年愁。别有穿针处,微明月映楼。”此诗与上文引用的 其他诗作类似, 皆以对月穿针为意象。不过, 还有两首诗词却有所不同,其一《七夕》:“今夕云軿渡鹊桥,应非脉脉与迢迢。家人竞喜开妆镜,月下穿针拜九霄。”这里虽说也是穿针,但此诗所渲染的是一家人其乐融融、喜气洋洋的过节氛围,而不再是触景伤情的画面。第二首《七夕见与诸孙题乞巧文》更是与众不同:

外孙争乞巧,内子共题文。隐映花匳对,参差绮席分。鹊桥临片月,河鼓掩轻云。羡此婴儿辈,欢呼彻曙闻。

这里乞巧者不再是万家女子,而是权德舆的外孙辈,七夕常见的穿针景象也被诸孙争相题写乞巧文所取代。特别是最后一句“羡此婴儿辈,欢呼彻曙闻”,既点出诸孙闹七夕直至天明的画面,更抒发了诗人羡慕儿孙活力的心情。此外,唐代诗人罗隐《七夕》:“络角星河菡萏天,一家欢笑设红筵。应倾谢女珠玑箧,尽写檀郎锦绣篇。”在普通官民家中,七夕不只是女子独享的乞巧节日,更是一家人团聚欢度佳节的时候,此时女子依然乞求工巧,儿孙则会乞求才思敏捷。

《太平广记》收有一篇关于儿童乞巧的故事,其载:

林杰,字智周,幼而聪明秀异,言发成文,音调清举。年六岁,请举童子。…… 时会七夕,堂前乞巧,因试其乞巧诗。杰援毫曰 :“七夕今朝看碧霄,牵牛织女渡河桥。家家乞巧望秋月,穿尽红丝几万条。”唐惊曰 :“真神童也。”

这则神童故事, 虽然可能是发生在福建地区, 但也能说明唐代官民在七夕该天会有儿孙乞巧之举。这种儿童乞巧活动在宋代《岁时广记》中也有很细致的描写,并明确提到乞巧文该如何书写:“七夕,京师诸小儿各置笔砚纸墨于牵牛位前,书曰:某乞聪明。诸女子致针线箱笥于织女位前,书曰:某乞巧。”

在宋代京师的官民家中,小儿及女子也会分别为自己乞求聪明和工巧。唐代的儿童七夕乞巧活动 依然在宋代流传盛行。

七夕的乞巧活动不仅在长安人各自家里庭院内进行,文人雅士还会去长安城附近的昆明池泛舟。如与长孙无忌之子长孙冲往来频繁的任希古就有诗作《和东观群贤七夕临泛昆明池》。另外,约大中咸通间诗人童翰卿也有诗作《昆明池织女石》:

一片昆明石,千秋织女名。见人虚脉脉,临水更盈盈。苔作轻衣色,波为促杼声。岸云连鬓湿,沙月对眉生。有脸莲同笑,无心鸟不惊。还如朝镜里,形影两分明。

昆明池位于汉长安的西南,本是汉武帝为了象征越隽昆明国的滇池而建,并用以习用水战,但因池中东西所立两个石人被象征为牵牛和织女,池水被象征为天河,吸引了不少文人于七夕来此泛舟游玩。相比宫内和城内的乞巧活动,昆明池泛舟明显偏离了七夕乞巧的本质,而与七夕廷宴类似,成为 知识分子群体的一种交际活动。七夕只是为他们的自由行动提供了休假和游玩的条件与理由,昆明池也为他们游玩和交际奉和提供了互动的场所。但这些文人也为长安七夕提供了另一种形式及内涵的活动方式。这也正如张勃所言:“面对特定情境,行动者也会从功利性目的、从价值追求、从当下的情 感和感觉出发,来选择过节的内容和形式。”

五、敦煌的七夕传播

敦煌地区虽远离长安万里,但当地作为丝绸之路上重要的据点城市,中外文化皆于此汇聚,往来 的商人、侨居的旅人和到此任官的文人都会带来长安及中原地区流行的文化与知识,七夕佳节的岁时 节日活动也不例外。

谭雪婵曾指出,“敦煌七夕之事在衙府和寺院账目中均无记载,是一种纯民间的活动。” 这可能是由于七夕本身就具有浓厚的地方民俗色彩,尤其是与丝织蚕桑、女子祈求心灵手巧和爱情联系更为紧密。寺院与七夕并无关系,当无异议。官方制度对七夕的规定主要是假宁、食料和器玩方面,而且主要在于织染署的职责,对于其他方面并没有太过严格的规范,各地过节的方式可以适当调整且灵活多样,地方官司可能也不会过多干涉,故记载较少。不过,即便如此,敦煌的七夕活动依然受到官方及民间双重因素的影响。

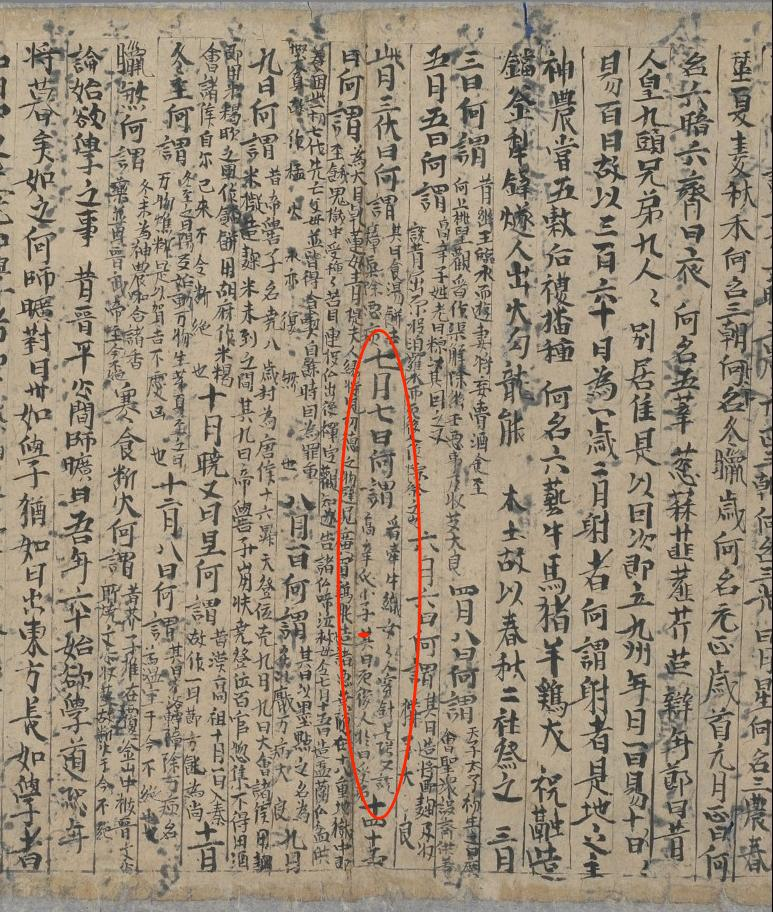

唐代编撰的各种书仪具有很强实用性,指导着士民日常生活的礼节性规范。其中P.3900《书仪》中有:

(前缺) 毋至。风土记曰 :七月初七,夜洒扫〔于厅,露施几筵,设酒脯时〕果,散香粉筵上,祈请于河鼓。女言此二〔星神党会,守业者咸怀私愿。或云见天汉中〕有奕奕正日如气,如池河之波。(后略)

根据赵和平的研究,P.3900《书仪》为武则天时期所编撰。残卷开头正好残缺的是七月初七的部分,前半引用的是周处《风土记》的记载,故可据徐坚《初学记》补上所缺部分。当中提到“夜洒扫于厅,露施几筵,设酒脯时果,散香粉筵上,祈请于河鼓”等语,这些其实都是长安七夕岁时活动的来源。P.3900《书仪》在敦煌地区的传抄,同样也将周处《风土记》中关于七夕岁时活动的风俗带到了敦煌,长安与敦煌两地仍共享相同的岁时节日资源。

此外,唐中后期郑余庆编撰的《大唐新定吉凶书仪》中“节候赏物第二”也有关于七夕记载: “七月七日赏金针,织女台巧等革(果)花,炉饼。”又同书“祠部新式第四”有:“七月七日, 牵牛织 女以此日会于河汉之间。”

郑余庆《书仪》在敦煌地区流传,甚至还影响到张议潮掌书记张敖编撰的《吉凶书仪》, 对敦煌地区士民的礼仪规范生活都有很广泛的作用。郑余庆《书仪》中所记赏金针、织女台和巧果等都是长安七夕时进行的活动,所说的炉饼则可能是上文《唐六典》中提到的斫饼。而在南宋庞元英的《文昌杂录》中,对唐代岁时所用的时节物品也有所提及:“唐岁时节物:……七月七日则有金针织女台、乞巧果子。”

金针、织女台、乞巧果子,不仅是唐代人对七夕岁时活动的认识,也是后代人对于唐代七夕意象的历史记忆。这些唐代七夕所盛行的节日物品应当在唐全国范围广泛流行,而各时期的书仪作为当时士民日常礼仪生活的重要指导,在由长安向敦煌传播七夕岁时文化的过程中,必然起到很大作用。总之,长安作为唐朝京城,既是各种文化的汇聚地,同时也是各种书仪的编撰之地,敦煌理所当然受其影响。

七夕的岁时节日活动,不惟通过《书仪》传播,还直接通过类书的传抄而被人们习得。类书P.2721、P.3636《珠玉抄》中云:“七月七日何谓?(看牵牛织女,女人穿针乞巧。又说高辛氏小子其日死,后人于日受吊。) ”S.2832《文样(十二月应时) 》同样也提到针楼:“七月七日,属以蝉方澡树、鹊正填河,牵牛渡银汉之辰,织女上针楼之夜。”其实,类书与书仪的功能颇为相似, 都是以实用性为主,起到传授知识和指导士民礼仪规范的作用。如《珠玉抄》就是在告诉人们七月七日是什么。其中提到的“穿针乞巧”活动,也正是长安城女子七夕的主要活动。《文样(十二月应时)》虽然不是类书,但是其中所用到的意象与类书也有异曲同工之妙。

法国国家图书馆藏敦煌文献 P.2721《珠玉抄》

书仪与类书,作为规范士民日常生活的指导,对于传播岁时节日的意象和活动都起到积极推动作用。这两类写本编撰的相关意象与活动,大部分又来自于长安的规范与流行,相关写本的传抄,使得七夕的“乞巧”等意象与活动得以在敦煌地区被广泛的士民所知晓与共享。所以,长安对于敦煌地区 的文化传播与影响得以通过这两类写本的广泛抄写而实现。在上文引用《开元天宝遗事》关于长安七 夕的记载中,经常出现“民间亦效之”和“士民之家皆效之”之语,敦煌地区士民的效仿则可称之为 “地方皆效之”。

此外,敦煌地区的七夕活动,不惟女子乞巧,文人之间也有作诗交际奉和。如 S.2104V《杂写(赠清师诗三首并序)》就是一位侨居敦煌之人所写,其云:

自到敦煌有多时,每天管领接扩希(稀)。寂莫(寞)如今不清(消)说,苦乐如斯各自知。思良(量)乡井我心悲,未曾一日展开眉。耐得清师频管领,便逢亲识是人知。

切以某乙家乡万里,涉歧路而长赊,羡爱龙沙,收心住足。初听蛰吟于阶砌,乍闻蝉噪于高梧,是千门求富之辰,乃巧女七夕之夜。辄奉诸贤,宁□ (无) 谁思,遂述七言,请法师勿令恠(怪)笑。

七夕佳人喜夜情,各将花果到中庭。为求织女专心座(坐),乞巧楼前直至明。又述五言:

乞巧望天河,双双并绮罗。不犹(由)针眼小,只要月明多。

唐人喜作诗词,S.5139《五言赠牛女诗一首》可能也是七夕之夜所赠之诗作。而这位侨居之人,从万里家乡来到敦煌,又恰逢七夕而倍感寂寞,不禁触景伤怀,遂作诗送给相识的禅师,寄托感时伤怀之意。观其所写七言和五言诗作,“乞巧”是主要意象,作者可能也是深受书仪和类书影响。反观上文所言七夕时词臣文人在两仪殿和昆明池都有过赋诗奉和之举,这位侨居敦煌的文人大概也曾在长安或家乡有过类似交游,故而在敦煌七夕之时,也很自然地向相识僧人奉上感时的诗作。这位侨居敦煌的文人,其实也在通过其诗作向当地的朋友散布中原地区的七夕节日文化。

除了以上文人雅士的方式外,在敦煌地区起源于燕乐的民间曲子词当中,也能看到七夕时女子的活动。S.1497《五更转(曲子喜秋天)》云:

(一更)每年七月七,此时受夫 日。在处敷尘(陈)结交伴,献供数千般。今晨连天暮(露)。一心待织女。忽若今夜降凡间。乞取一教(交)言。

二更仰面碧霄天,参以(次)衆星笇(前)。月明遍周放(旋)。〔星里宾星算〕。会(回)甚(心)〔看〕北斗,渐觉更星(深)流(久),日落西山覢星流,将谓是牵牛。

三更女伴近彩楼,顶礼不曾休。佛前灯暗更添油,礼拜再三求。频(女)女(频)彩楼伴(畔), 烧取玉炉烟。不知牵牛在那边,望作(得)眼精(睛)穿。

四更换(缓)步出门听(厅),直(织)是(女)到街庭。今夜斗(都)未见流星,奔逐向前迎。此时难得见,发却千般愿。无福之人莫怨天。皆是上(少)因缘。

五更敷设了,取(处)分总交(教)收。五个恒(姮)俄(娥)结交(彩)楼,那件见牵牛。看看东方动,来把秦筝筭(弄)。黄丁(针)拨镜再梳头,看看到来秋。

相比高雅的书仪、类书和诗词,曲子词更贴近于敦煌地区下层百姓的生活。这首《五更转(曲子 喜秋天)》正是用民俗的曲词形式,描绘了唐代敦煌地区的七夕之夜,随着五更天的时间更转,少女 们结伴登彩楼,祈盼看见情郎的复杂心情。这种生动传唱的形式,可能远比前文提到的文雅形式,更 容易被敦煌地区的普通百姓所接受。

当然,这并没有否认上文所提到的书仪、类书和诗作对于七夕岁时节日文化的传播作用。毕竟曲子词很可能也参考了这些承载知识与规范的文本。而且不论是书仪还是曲子词,其实都只是七夕节日文化传播的媒介,而编撰者、传抄者、旅居者和传唱者才是传递这些媒介的重要传播者。只是相对而言,曲子词的传唱形式更为多样,传唱受众也更为广泛,敦煌地区的百姓也更喜欢和更容易被接受。

结 论

七夕虽是女子乞巧的节日,但在唐代作为法定假日、制度规定保障了王朝疆域内各类人群均享有休假过节的权利。国家制度中对于放假时间、节日食物、节日用物及节日活动的基础规定,为七夕节日活动划定了基本的框架,以求达到“齐风俗”的目的。但就具体节日活动的细节,从长安到敦煌的各色人等依然可以在国家制度框架之内,将制度的安排内化为行动的基础,并根据自身情况共享七夕佳节。只要人们的七夕活动是以“乞巧”为核心,制度与民俗就能产生互动,并化为节日资源为唐朝 版图内的各色人等所共享与传播。

长安城作为唐朝的首善之地,敦煌地区则远居其西北边陲,两者相距万里,岁时节日的民俗也会有诸多异同。就七夕而言,原本为地方的民俗,被长安宫城内的宫女妃嫔所接受,之后长安城的士民皆效仿,随后又被传播至敦煌地方,为当地官民所奉行并演绎为曲子词。长安作为唐代人人皆向往的都城,文化资源高度集中和发达,地方民众都会自觉不自觉地去模仿长安所流行的文化。就笔者在日本游学所见,京都冷泉家依然会在每年旧历的七月七日晚举行乞巧奠(星祭り) ,其活动保留了不少日本平安时代七夕的节日痕迹。

冷泉家乞巧奠(星祭り)

从长安到敦煌,距离只会影响文化传播到达时间的长短,并不会影响人们接受文化传播的强烈意愿。而在各方面追求与都城长安保持一致,这也是地方民俗文化的特点之一。同时,在民俗活动传播的过程中,文化知识的编撰者、传抄者、旅居者和传唱者利用不同的传播媒介,都在文化传播的不同阶段扮演着不同角色。也正是这些传播者与共享者的历史记忆,我们才能在敦煌文书中看到来自长安的民俗文化,也能看到当地的民俗文化。这些都构成了唐朝中央与地方上七夕的乞巧与狂欢。

(注释从略,详见原刊)

图文来源:微信公众号“民间文化论坛”2022-06-09

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛