作为系统方法的口头诗学(Oral Poetics),出现于20世纪60年代。有人将洛德(Albert B.Lord)刊布于1959年的《口头创作的诗学》[1]作为该方法论出台的“序曲”。美国学者朱姆沃尔特(Rosemary L. Zumwalt)在梳理口头传统的历史和方法的著述中曾说,在 18 世纪和 19 世纪所谓“大理论”时期,已经有赫尔德(Johann G. Herder)等一批学者对口头传统的存在方式和意义作出过重要的总结[2]。不过,大理论时期关于口头传统的思考,还应当被视为口头诗学的“前史”。更为直接的口头诗学的创造者,应该包括洛德的导师和合作者帕里(Milman Parry)。他极具创见地通过分析荷马史诗中的“特性形容修饰语”(epithet),得出荷马必定是传统的和口头的结论。他和洛德一道在20世纪30年代在巴尔干半岛所从事的田野作业,对最终形成口头诗学发挥了至关重要的影响。从学术史材料出发,我们可以大致得出如下结论:口头诗学的理念,诚然是帕里的重要创见,不过没有谁能凭空创造历史,天才人物如帕里也一样,他其实从古典学、语文学和文化人类学等领域汲取了理念和方法,才最终形成了较为系统的学理性思考。回溯历史,帕里和洛德并不孤单。马丁•尼尔松在其出版于1932年的《希腊神话的迈锡尼起源》一书中,就曾关注了口头史诗创编中的程式化结构问题,书中大多引证了拉德洛夫(Vasily V. Radlov)关于卡拉-吉尔吉斯的材料和查德威克(Hector M. Chadwick)关于条顿人和希腊人的材料。讨论涉及演述中的创编、传统习语对流畅创编的作用、典型性描写等。这一时期的学者中,还可以举出诺托普洛斯(James Notopoulos)的《荷马口头创编中的连贯与互通》[3]一文。他基于程式、主题和其他工具概念等,讨论了荷马史诗中序诗、伏笔、倒叙、环形叙事等生发自口头叙事法则的现象,关注口头演述、诗人与受众心智活动以及语境力量等话题。

说洛德《口头创作的诗学》是口头诗学的“序曲”并非没有道理。该文主要取例于塞尔维亚-克罗地亚口头诗歌材料,讨论的话题涵盖了口头演述中的诸多环节,如程式、主题、音声范型、句法结构等,进而延伸到神话如何产生并获得发展,再论述建构口头史诗诗学的可能性问题。在该文中,洛德认为神话会在被遗忘很久后以累层形态出现在叙事中。他通过解析苏莱曼•福尔提版的《巴格达之歌》,揭示英雄阿利亚的主题是来自神灵死去或被放逐到其他世界,当威胁来临又被找回以拯救其人民。他断言,福尔提没有意识到,其实是神话的力量形塑了这种叙事安排。

在20世纪中叶以后,口头诗学进入其形成阶段。几个标志性事件应当在这里提及:其一,“口头程式理论”的集大成之作《故事的歌手》面世(1960年),标志“口头程式理论”的正式亮相;几乎同时,在西欧和北美爆发了史称“大分野”的激烈争论,焦点在于如何评价书写技术对人类文明进步的推动作用,作为书写的对等物,口头传统的性质和作用得到相当充分的讨论。数位来自不同领域的巨擘,如传播学家麦克鲁汉(Marshall McLuhan),结构主义人类学家列维-斯特劳斯(Levi-Strauss),社会人类学家古迪(Jack Goody),以及古典学家哈夫洛克(Eric Havelock)等,都投身这一波激辩中。认为文字的发明和使用对人类心智的进步发挥了巨大作用的“大分野”派,强调文字才是逻辑思维、高次方运算等的基础,认为前文字社会的文化总体而言是初级的。而“连续论”的秉持者则坚信即便不借助文字,许多文化也发展出复杂的社会组织结构和各方面的知识和文化技术[4]。在这些论辩中,口头性(orality)成为一个反复出现的关键词,并被当作人文学术的一个重要对象,成为后来许多学者或学科的研究领域。

以洛德《故事的歌手》为代表,口头诗学的基本规则得以建立。不过,该著主要是一部口头程式理论的著作;其宗旨不是要完成诗学法则的建设,而是提供一整套解析民间叙事文本的工具和方法。所以,在该著中,首先将叙事分为三个结构性层次:程式(formula)、典型场景(typical scene)和故事范型(story-pattern)。通过解析这三个层次的叙事单元,可以发现和确立口头叙事的故事讲述构造规则是如何形成并发生作用的。在此之外,洛德还强调了口头叙事的其他环节和维度的属性。例如,在洛德看来,在口头传统中,一首歌(a song)是在“演述中创编”的;而每一次创编,会形成“这一首歌”(the song);而这一首歌与在其他时间、其他场合演述的同一个故事,会呈现这样那样的差别。至于不同歌手演述同一个故事所产生的差别就更复杂多样了,这里暂不讨论。总之,对于口头传统而言,没有所谓“精校本”或“标准本”——这就与书面文学不同。口头诗歌的关键不是口头复诵,而是“演述中创编”。所以,对于口头文学的生产而言,其创作、传播和接受,往往是在同一时空中完成的——这也是大不同于书面文学的。不过,由于《故事的歌手》主要是以“帕里-德学说”(the Parry-Lord Theory)为导引,所以其方法论建设是作者所优先考虑的。于是,该著作在前半部分,没有刻意建构体系性框架;而后半部分,主要是呼应前面的理论设定,并提供样例和材料说明。

对口头诗学建设的呼唤,要到洛德的《作为口头诗人的荷马》一文才清晰起来。他格外强调了口头诗学与书面文学之诗学的不同。在该论文中,洛德说:“当然,现在荷马研究所面临的最核心的问题之一,是怎样去理解口头诗学,怎样去阅读口头传统诗歌。口头诗学与书面文学的诗学不同,这是因为其创作技巧不同的缘故。不应当将之视为一个平面。传统诗歌的所有要素都具有其纵深度,而我们的任务就是去探测它们那有时是隐含着的深奥之处,因为在那里可以找到意义。我们必须自觉地运用新的手段去探索主题和范型的多重形式,而且我们必须自觉地从其他口头诗歌传统中汲取经验。否则,‘口头’只是一个空洞的标签,而‘传统’的精义也就枯竭了。不仅如此,它们还会构造出一个炫惑的外壳,在其内里假借学问之道便可以继续去搬用书面文学的诗学。”[5]

随后的一些年中,关于口头诗学的讨论一直没有中断。其间有若干见解对于口头诗学的建设作用甚大,例如泰德洛克(Dennis Tedlock)的文章《朝向口头诗学》[6]。在该论文中,泰德洛克主要意图是说明做什么无益于口头诗学建设。从排除常见错误现象这个立足点出发,他开篇就指出:若是从阅读荷马起步,则我们无法建立有效的口头诗学。随后,他进一步说,假如我们从阅读由那些早期的民族学家和语言学家记录下来的文本起步,也不能建立有效的口头诗学。在泰德洛克的阐释框架中,他也同时认为,假如我们从惯常所见的对书写文本作结构分析起步,也无法建立有效的口头诗学,无论这种文本是来自古代的抄写员还是当代的田野工作者。他警告说,假如我们试图将全景观的、多维度的活形态演述活动纳入某种新时的乃至是扩展了的结构主义的阐释框架中,我们也无法建立有意义的口头诗学。口头诗学从活形态口头传统起步,也从口头传统的参与性(participatory)起步。他根据自身的田野经验断言,假如没有一定程度的参与几乎不可能听到故事。他最后说,口头诗学的发展,不是要看到书写文化的终结,他也无意用有声电影替代评注文本。一宗以演述为取向的翻译或誊写文本,就像戏剧的字幕,是邀请读者去演诵的。总之,他极为精要地总结说:“口头诗歌始于声音,口头诗学则回到声音”。

在口头诗学的建设大军中,我们发现基于不同的学科背景和学术兴趣,学者们纷纷发展出一些相当精妙和论见。从演述人、文本、传播、接受、语境等不同环节,分别进行了饶有意味的拓展和深化。例如,与处理书写文本的技术规程不同,口头诗歌的所谓“重复率”是若干较早引起学者关注的问题之一。从现象上讲,有人认为民间口头的文学具有“啰嗦”和“冗余”等特征,比如有些语词组合会反复出现。于是,“程式频密度”(formulaic density)就率先进入学者的视野中。通过对程式频密度的讨论,有人在文人创作和民间创作之间,划了一条分界线,进而根据语词的复现率,确定一首无法知晓来源的文本,是属于文人创作还是民间口头创作。一些学者对《熙德之歌》的程式频密度分析,成了学术史上的范例。在帕里的示范和影响下,对语词程式和程式句法的分析,在西欧和北美的研究界出现甚多。后来学界有些人认为“口头程式理论”在研究路数上偏向于形式主义,多少与该方向的大力拓展有关。

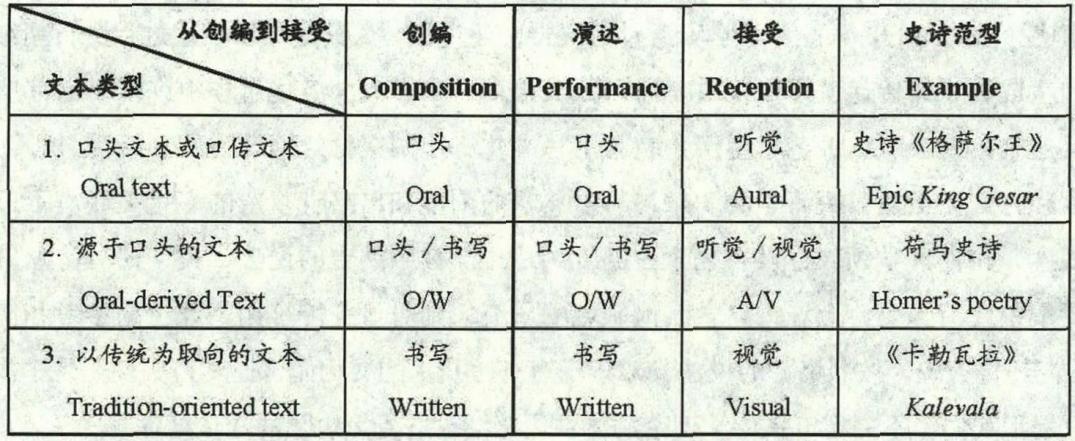

美国史诗学者弗里(John M. Foley)和芬兰民俗学家杭柯(Lauri Honko)等学者,相继对口头史诗文本类型的划分与界定作出了理论上的探索,他们依据创作与传播过程中文本的特质和语境,从创编、演述、接受三方面重新界定了史诗的文本类型,并细分为三类[7]:

史诗文本类型表

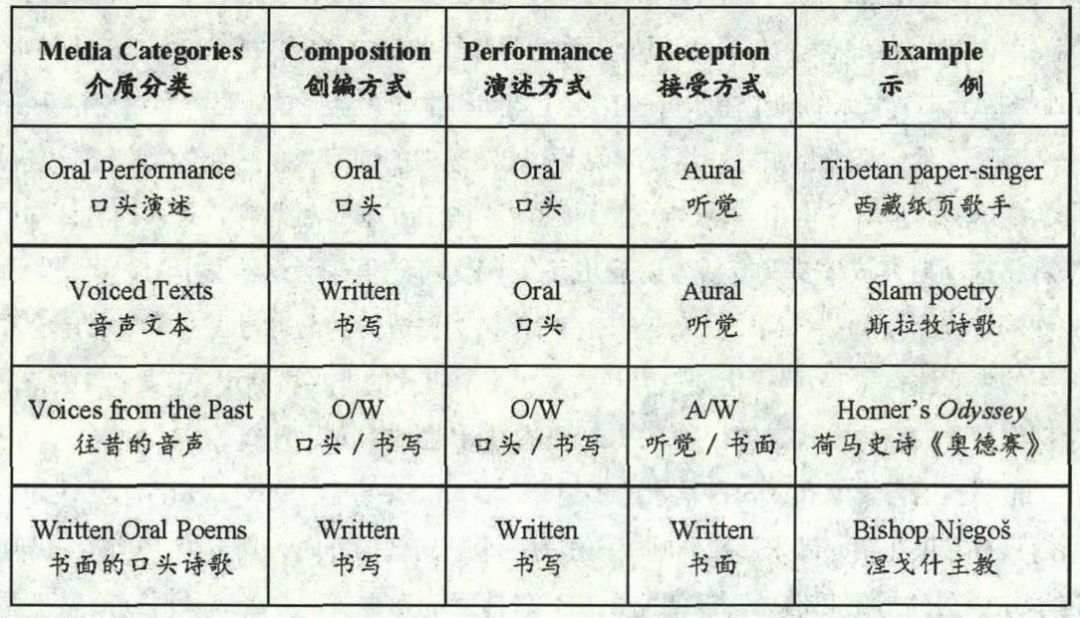

把握口头诗歌的多样性及其重要意义,在一定程度上还需要穿越传统、文类,尤其是穿越诗歌的载体形式——介质[8]。根据这一主张,弗里进而在其《怎样解读一首口头诗歌》一书中依据其传播“介质”的分类范畴,提出了解读口头诗歌的四种范型:[9]

口头诗歌分类表

这种文本解析的维度和方法,对建立口头诗学意义极为深远。同时,一些学者在文本间关系的厘定上,也先后发展出了文本互涉关联的说法。古典学领域的杰出代表纳吉(Gregory Nagy),对荷马史诗文本化过程的推演,“交互指涉”(cross-reference)的总结,以及“创编—演述—流布”(composition-performance-diffusion)的三位一体命题等,都可视为古典学的当代重要发展。弗里作为口头传统在近半个世纪学科发展中的旗手,他关于“传统指涉性”(traditional referentiality)的提炼,关于“大词”(larger word)的总结,关于“传奇歌手”(legendry singer)的讨论,随后关于口头传统与英特网关系的巨著《口头传统与英特网:思维通道》[10],都在揭示出口头艺术不同于书面艺术的奥妙。

从文学生产和传播过程的角度,也有不少学者进行了有深度的理论总结,比如演述理论(performance theory)。鲍曼(Richard Bauman)等学者通过对田野作业过程,尤其是歌手演述过程进行精细的解析,认为意义的生成和有效传递,不仅仅由言语行为及语词文本完成,演述过程中许多要素都参与了意义的制造。从这个角度去看口头艺术生产,它与书写文化、印刷文化的阅读过程和接受过程,具有极为不同的属性和特征。虽然口头诗学的萌孽,与古典学的困境和出路有复杂的多重关联。不过,关于口头传统的观念,在古典学领域也没有完全占据统领地位。按照纳吉的说法,关于荷马诗歌口头属性的讨论,主要集中在荷马史诗上。古典学其他领域的研究,则对口头传统相关理论的参考和借鉴就十分有限[11]。纳吉还警告说,按照洛德的说法,对于没有书写技术的文化而言,“口头性”是个没有意义的概念。这也提示我们,不能将口头诗学理论的体系化总结,进行无边际的泛化处理。

接下来,我们有必要继续追踪域外口头诗学的发展。整体上讨论“认知诗学”的著作出版于2002年,且可以看作是文学与语言学跨界结合的一个标志性成果——《认知诗学:导论》[12]。关于心智、认知和言语行为等的讨论,与传统诗学的文本、情感、意识形态、想象等进行了统合的观察和思考。在这个新拓展的方向上,又出现了“认知口头诗学”学派,代表性人物有卡诺瓦斯(Cristóbal P. Cánovas)和安托维奇(MihailoAntović)等人。这两位学者晚近合作的论文《程式创造性:口头诗学与认知语法》[13]较好地概括了这个学派的理论主张——在现代认知科学的背景上重新思考和讨论口头演述性(oral performativity)问题。他们努力将帕里—洛德学说及其“演述中的创编”这一理论命题与“以应用为基础”的认知语言学的语法和语言习得相对接,通过嫁接形成一个新的整体性思考,进而回答认知语言学的前沿问题。作者将这项研究成果要义概括为以下几点:(1)将帕里—洛德学说中的“程式”和“主题”与认知语法中的“框架”和“结构”联系起来;(2)口头创造力和语言习得对于口头诗学和认知语法而言都是惯用的表达法;(3)程式化创造力乃是基于习语模式的即兴再利用;(4)口头诗歌程式可以作为与概念框架相关的结构模式来进行研究;(5)程式习得、措辞创造、构形及多模态是最有希望的领域。为此,需要文论家、语言学家和认知科学家携手建立“认知口头诗学”。对认知诗学和认知口头诗学的介绍,在国内只有零星介绍,尚未形成影响[14]。作为一个新出现的方向,其走势和影响,仍有待观察。

口头诗学在中国的提出和倡导,以朝戈金及其口传团队为主要发力者。从时间线索上看,应该是在进入新世纪以后,主要得益于民俗学“三大学派”及其代表性成果的陆续译介和本土化实践。朝戈金是其中较早从文艺学角度讨论口头诗学问题的学者[15];他和弗里合作完成的长篇专论文章,就口头诗学的“五个基本问题”在四大传统之间开展比较研究[16],当属在东西方口头诗学与比较诗学之间形成“视野融合”的一次尝试;他在密苏里大学的演讲中,对口头文本的“对象化”或“客体化”现象(objectification)作出了举要性总结和案例分析;而其主张“回到声音”的口头诗学讨论,则从文学创作、传播、接受等维度,大略讨论了书面文学与口头文学之间的差异,显示了建设口头诗学的理论自觉[17];2017年11月,在北京举办的第七期“IEL史诗学与口头传统讲习班”期间,他接着提出“全观口头诗学”的理念和研究路径。以上这些努力,都是沿着口头诗学方向展开的新论域,同时也需要中国民俗学、民间文艺学和少数民族文学领域的同道们一道继续探索。这也是本文以关键词方式回溯相关学术史的动因和动力所在。

口头诗学的学术方向和学科建设,离不开几个基本问题的厘清:第一,口头诗学的早期开创者们,分别具有文艺学、古典学、语文学、人类学、信息技术、文化哲学等背景,于是,该学术方向从一开始,就有别于一般文艺学的理论和方法。第二,口头诗学的发展,离不开两个基本的维度:一个是对口头性的认识,这是在与书面性相比照的维度上发展的;再一个是对占据支配地位的书面文学传统的大幅度超越。第三,口头诗学在理论和方法论上,在认识论上,都追求在社会关系网络中理解文学活动的取向,于是,其理论体系就更具有开放的特点。第四,只有在更为广阔的人文背景上理解口头诗学,才能够理解其文化的和学术的意义。最后,因为将人和人的言语行为、全官感知、认知心理及身体实践纳入考量,口头诗学由此便更具有人文的色彩和人性的温度。

注释:

[1] Albert B. Lord, “The Poetics of Oral Creation.” Comparative Literature: Proceedings of the Second Congress of the International Comparative Literature Association , Werner P. Friederiched., Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1959, pp. 1—6.

[2] [美]朱姆沃尔特:《口头传承研究方法术语纵谈》,尹虎彬译,《民族文学研究》,2000年增刊。

[3] James Notopoulos,“Continuity and Interconnexion in Homeric Oral Composition.” Transactions of the American Philological Association , Vol.82, 1951.

[4] 巴莫曲布嫫:《口头传统•书写文化•电子传媒体》,载《民俗学刊》总第5期。

[5] Albert B. Lord, “Homer as Oral Poet.”Harvard Studies in Classical Philology , Vol.72 (1968), p46.

[6] Dennis Tedlock, “Toward An Oral Poetics.”New Literary History , Vol.8 (1977), No.3.

[7] 详见朝戈金、尹虎彬、巴莫曲布嫫:《中国史诗传统:文化多样性与民族精神的“博物馆”》,《国际博物馆》(联合国教科文组织全球中文版),2010年第1期。此中英文对照表据巴莫曲布嫫:《史诗传统的田野研究》,北京师范大学博士学位论文,2003年。

[8] John Miles Foley,How to Read an Oral Poem . Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2002, p.50.

[9] 本表摘译自John Miles Foley, How to Read an Oral Poem . Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2002, p.52。

[10] John Miles Foley.Oral Tradition and the Internet: Pathways of the Mind , Illinois: University of Illinois Press, 2012.

[11] Gregory Nagy, “Oral Poetics and Homeric Poetry.”Oral Tradition , 18/1, 2003.

[12] Peter Stockwell. Cognitive Poetics: An Introduction , London&NewYork: Routledge, 2002.

[13] Cristóbal PagánCánovas and MihailoAntović. “Formulaic Creativity: Oral Poetics and Cognitive Grammar.”Language and Communication 47(2016), pp. 66—74.

[14] 参见[美]戴维•埃尔默:《米尔曼•帕里口头文学特藏的数字化:成就、挑战及愿景》,李斯颖、巴莫曲布嫫译,《民族文学研究》,2018年第2期。

[15] 《口传史诗诗学的几个基本概念》《民族艺术》,2000年第4期;朝戈金:《关于口头传唱诗歌的研究:口头诗学问题》《文艺研究》,2002年第4期。

[16] 朝戈金、[美]约翰•弗里:《口头诗学五题:四大传统的比较研究》,《东方文学研究集刊(1)》,长沙:湖南文艺出版社,2003年,第33—97页。英文版刊布于2012年,参见John Miles Foley and Chao Gejin,“Challenges in Comparative Oral Epic,”Oral Tradition, Volume 27, Number 2 (October,2012)。

[17] 朝戈金:《“回到声音”的口头诗学:以口传史诗的文本研究为起点》《西北民族研究》,2014年第2期。

原文载于《民间文化论坛》2018年第6期

作者简介:

朝戈金,男,1958年生,蒙古族。中国社会科学院学部委员,民族文学研究所所长,研究员。中国少数民族文学学会会长。

本文转自公众号:少数民族文学学会

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛