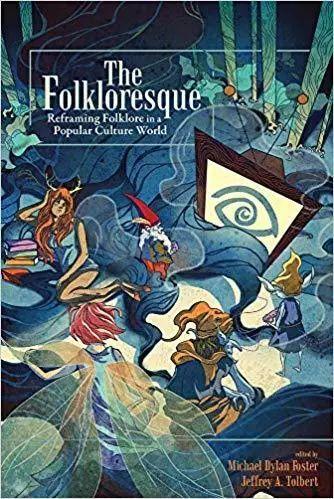

本期专栏推出的是美国民俗学者迈克尔·迪伦·福斯特(Michael Dylan Foster)的文章,该文为其广受好评的新著《类民俗:在流行文化世界中重塑民俗》(The Folkloresque:Reframing Folklore in a Popular Culture World)中的一章,中译文发表于《东方文化学刊》,译者为陈征洋。该文聚焦于现代商业社会,探讨民俗在流行文化中的生产与消费,富有启示性地提出了“类民俗(folkloresque)”的概念,并以日本吉卜力动画电影《千与千寻》(又译为《神隐少女》)、《百变狸猫》为主要个案,总结其“模糊用典”的方法,生动地展现了在错综复杂的全球化语境中,民俗文化“原真性”与“异质性”的回环互动。

——栏目主持人:杨利慧教授

作者介绍

迈克尔·迪伦·福斯特(Michael Dylan Foster),美国加利福尼亚大学东亚语言文化系教授,斯坦福大学博士,曾任职于美国印第安纳大学民俗学与民族音乐学系,研究方向为日本民俗、日本文学、流行文化和非物质文化遗产。出版有《妖怪:日本民俗中的神秘生物》(The Book of Yôkai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore);《喧嚣与游行:日本怪兽与妖怪文化》(Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yōkai);《类民俗:在流行文化世界中重塑民俗》(The Folkloresque:Reframing Folklore in a PopularCulture World)等学术专著。

主持人介绍

杨利慧,北京师范大学文学院教授,主要研究领域为民间文艺学、民俗学、神话学、非物质文化遗产保护等。2000年入选教育部高等学校优秀青年教师教学科研奖励计划,曾为美国哈佛大学哈佛-燕京学社、印第安纳大学民俗学与民族音乐学系访问学者,曾任联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会审查机构-中国民俗学会专家组副组长(2015-2017)。现为中国民俗学会副会长、北京民间文艺家协会副主席、北京市政协委员。出版有《女娲的神话与信仰》《神话与神话学》《现代口承神话的民族志研究》(合著)、《中国神话母题索引》(合著)、Handbook of Chinese Mythology (合著)等中英文学术专著多部,发表中英文学术论文和译文近百篇。

毫無疑問,翻譯中捨棄了一些東西。看著那些野蠻之物成群結隊,或是飄著,或是重踏著,或是匍匐著,進入澡堂,你會覺得他們都是日本神話傳說中的一部分(有時你會覺得,這就好像是三麗鷗的產品線上的玩具們都活了過來)。影片中文化的厚重感,解釋了《千與千尋》為什麼會成為日本有史以來最叫座的電影,甚至是蓋過了《泰坦尼克號》。

——艾維斯·米切爾(Elvis Mitchell),《紐約時報》

2001年,吉卜力工作室發行了一部電影《千與千尋的神隠》(千と千 尋の神隠し),編劇和導演是動畫大師宮崎駿。這部影片轟動一時,奪得了日本電影史上最高票房。2002年,迪士尼發行了該影片的英文版本,譯名為《Sprited Away》(《神隱少女》)[3]。影片隨即獲得了2002年柏林國際電影節的金熊獎,摘取了2003年第75屆學院獎最佳動畫長篇的小 金人。《神隱少女》獲得的成功,受到的追捧,不僅標誌著曰本動畫在國際上有了一席之地,而且還提出了不少爭議性話題,關於民俗和流行文化之間的聯繫。上面引用的《紐約時報》的影評描述得十分清楚,在太平洋的東岸,《神隱少女》給觀眾們帶來的美妙印象是,一種富於神秘色彩的民俗傳統(「日本神話傳説」),具有「文化的厚重感」。與此同時,括弧中的補充說明則表示,日本的「神話傳說」可能與(全球化的)商業文化沒有什麼不同。

本文並不是要去解讀這部影片的活力之所在,而是將其作為思考民俗和流行文化之間聯繫的出發點。具體而言,我是將類民俗(folkloresque} 當作一種整合(integration)的形式進行探討的,它能幫助我們洞悉各種各樣的流行文化(或者說文學)文本。正如本卷卷首中的介紹所述,類民俗是一種流行(popular)、鄉土(vernacular)、民間(folk)觀念下的民俗。類民俗文本是在有意識地利用民俗,在商業語境下,無論是字面意義上,還是象徵意義上,利用自己與民俗間的關係來推銷自己。不少大眾文化産品都能套入這個龐大的模型,它們也以各式各樣的方式利用著民俗。 在本文中,我探討了這些方式其中一種,特別是,對民俗母題、角色、故事類型的用典(allusion)是如何給作品蒙上「真正的」民俗的面紗,即便它同已有的傳統中的具體物件沒有任何直接的聯繫。這是一種更難以捉摸的用典,我稱其為「模糊典故」。

《千与千寻》(《神隐少女》)海报

《神隱少女》就是一個案例,「模糊典故」也是這部影片能在海內外獲得成功的原因之一。為了讓內容更充實,我會以另外一部吉蔔カ電影 《百變狸貓》為案例,來簡要介紹另外一種民俗的利用方式。《百變狸貓》的譯名為《Pom Poko》[4],這部影片直接參考了眾多日本觀眾所熟知的民俗信仰、圖案繪畫和故事傳說。比較《神隱少女》和《百變狸貓》,我們就能洞悉,民俗的敘事創新和類民俗的模糊用典,這兩種民俗的利用方式究竟區別在哪 [5]。

在流行文化中塑造類民俗,這樣一種「看起來像是基於民俗」的特質,是很難用確切的語言表述出來的。接下來,我運用許多隱喻用以探討這個問題。而最後,我會論證民俗和類民俗的產生是緊密聯繫在一起的。雖然二者看上去是獨立的,但最終他們會像莫比烏斯環一樣,今日的類民俗會變成明日的民俗,明日的民俗又會產生新的類民俗。不遇,無論類民俗産品的商業色彩多麼濃厚,我們通過用典和整合創造了類民俗,而民俗的產生也正是這樣一個類似的過程。

賦予民俗以「生命」[6]

動畫影片(即日語中的アニメ)是極其常見的一種用於呈現民俗的載體。其部分原因在於,相對於真人電影、口頭傳承和書面形式,對於民俗中常見的物理變身,有著更加視覺化和動態性的表現力[7]。

1988年,吉卜力,這家享譽世界的動畫工作室推出了一部叫《我的鄰居多多洛》[8](となりのトトロ,又譯《龍貓》)的電影。該影片融人了一種民俗懷舊,這種懷舊之情將會充溢於宮崎駿以後導演的電影之中,並為隨之而來的類民俗討論提供舞臺。

《我的鄰居多多洛》講述的是有一家人搬家到了鄉下,家庭中的小女兒和大自然的化身多多洛交流的故事。多多洛是一種巨大的,圓滾滾的生物,長著快活的耳朵。多多洛身兼多種「傳統」的日本精靈的特點, 影片中暗示它是一種與原始的大自然聯繫在一起的生物,只有純潔天真的孩子才能看到。正如《紐約客》(New Yorker)評論道,影片包含了一種 「對神道教的淡淡暗示」[9]。

在對多多洛以及其他精靈的描繪中,宮崎駿確實參考了日本的民俗和宗教,融人了自然環境中萬物有靈的信仰。然而,正如《我的鄰居多多洛》中的懷舊不過停留於20世紀中期的日本,影片中的民俗用典也只是模糊地指向了日本萬物有靈的世界一一僅僅是「淡淡的暗示」而已。 日本民間信仰中並沒有多多洛這樣一種生物。甚至連「多多洛」這個名字,追溯其淵源,乃北歐的「巨怪(Troll)」,而不是任何日本鄉間的傳說[10]。

將虛構的情景和人物置於令人懷舊的背景之下,讓其帶上民俗的氣質’正所謂「將日本神話傳說與現代的心理現實主義[11]攪拌在一起」[12],這種手法宮崎駿在其導演作品中多次運用,而《我的鄰居多多洛》正是其中的典範[13]。

日本动漫《龙猫》

以《我的鄰居多多洛》為代表的,這樣一種將民俗融入當代文化產品的手法,我稱其為類民俗整合。為了更深入地探討這種手法以及其它,我提出了一種簡單的分類,以三個焦點或標準,將流行文化產品對民俗的運用方法進行分類:一,新版本或改編;二,精確用典(民俗主義); 三,模糊典故(類民俗整合)。我試探性地提出了這三點,分別代表三種相互區別而又互相聯繫(重疊)的模式,對民俗素材和民俗母題進行重新定義(repurpose)與重塑(remix)。本文的重點放在後二種模式,分別對應著《百變狸貓》和《神隱少女》。雖然此二者都是電影,但我這裡的鬆散分類適用於一切流行文化或流行文學作品,只要是它們融入了民俗[14]。

新版本和改編

首先,民俗敘事存在著電影版本或者說電影改編。比如迪士尼1950 年改編的《仙履奇緣》(Cinderella),就是很明顯地在修正夏爾.佩羅(Charles Perrault, 1628-1703)對ATU510故事類型[15]的文學改編。也可能有人說,民俗故事的電影版符合「民俗主義」的定義,這就意味著「現代性將民俗抽離『原態(original state)』,並將之置於『異質(foreign)』的語境之中[16]」[17]。

如果不考慮「原態」、「異質」和「語境」的問題的話,我只是想强調,我們應該將《仙履奇緣》視作一個(相對而言)新近版本的ATU510A[18],因為它呈現出一種容易辨識的與先行文本連續性,無論是口頭傳承還是文學改編,而就《仙履奇緣》而言,則非常忠於佩羅的版本。正如電影劇本不少是基於小說或短篇故事,民俗敘事的電影表現正是不同媒介上的改編。無論我們稱其為修正(remediation)、重述(retelling),還是再創作 (recreation) ,其「re」的首碼正強調著重複(again-ness)的理念:這些敍事,以一種容易辨識的連續性,從過去被敘述到現在。

精確用典(《百變狸貓》)

分類中的另外一個焦點,就是距離新版本/改編只有一步之遙的, 對民俗的創造性運用,我稱其為精確用典(precise allusion)。這種手法可以被定性為民俗主義(folklorism/folklorismus)的一種形式,即「具有視覺和聽覺衝撃力或美感的民俗素材」被「抽離了原來的語境,投入了新的運用,置於更龐大的觀眾面前」[19]。

在這種情形下,主題、角色、劇情以及其它現有的民俗敘事或信仰系統中的元素被運用於原創情節之中。新近的例子有電影《血紅帽》(Red Riding Hood, 2011),《白雪公主與獵人》(Snow White and the Huntsman, 2012)、《沉睡魔咒》(Maleficent, 2014),這些作品都從傳統中借用母題,但是具體使用則不同於它們所參考的民間故事。這些都是原創敘事,只不過其中的角色、故事背景家喻戶曉。観賞這類影片的樂趣一一不錯, 就是它們中不少所基於的幻想一一就在於欣賞這些家喻戶曉的角色、劇情轉折以充滿創意,出人意料的方式重新編排的。一個常見的手法就是從反派角色或嘍囉角色的視角來重述一個老套的故事。比如最近有人評論《沉睡魔咒》道:「對一個再老套不過的故事,饒有趣味的差異性反思」[20]。

這裡的基調,已經從故事敘述的重複性,轉向了故事結構的新鮮感:即便參考的是老套的母題和故事類型,敘述角度和人物塑造卻充滿著新意。

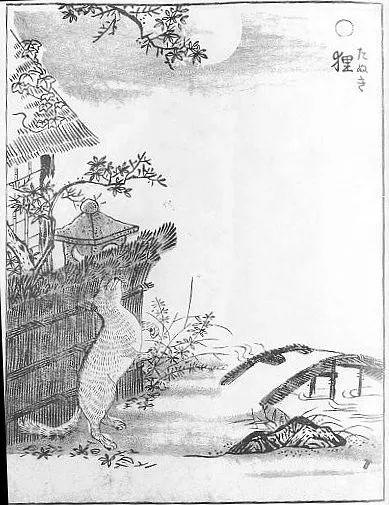

日本动漫《百变狸猫》

為了更好地描述這種形式的民俗主義,我想聚焦於1994年吉卜力工作室推出的電影《百變狸貓》,導演是高畑勳。這部影片描繪了一群狸貓 (たぬき),即日本以及東亞各地區廣泛分佈的一種哺乳動物,所形成的社群。狸貓是真正的動物,但是在日本,它們常被當地人視作一種具有變身能力的超自然生物。在民俗故事和傳說中,它們扮演的是愛惡作劇的,淘氣的(偶爾也會傷人性命的)欺詐者的角色。民俗中,狸貓的顯著特徵是它們那對巨大的睾九,這是它們施展變身法術的憑藉。雖然概括民俗信仰中的神奇生物並非易事,但至少從江戶時期(1600-1869)開始盛行的狸貓信仰中的狸貓定型於一個愛管閒事、嗜酒的享樂主義者形象——一個愛搗亂的傢伙,但卻能帶來豐饒和財富[21]。

《百變狸貓》的創作前提,就是觀眾對這些深層的文化知識是熟知的。故事的歷史和經濟背景是1960年代,日本經濟高速増長,(市郊)城市化飛速進展的時代,有一群狸貓住在東京市郊的一個叫多摩丘的地方,而人類想在這裡修建郊區住宅區。為了在人類文明的侵襲下保護自己的大自然家園,狸貓長老們將祖傳的變身法術傳授給年輕的狸貓,然後老老少少一起作法,創造幻象,阻撓施工。作為對大自然消逝的轉喻,狸貓們運用變身法術向人類發動了戰爭,這裡面其實蘊含著生態和政治的潛臺詞[22]。

電影當然是虛構的,但故事背景設置於一個真實的歴史時期和地緣環境。《百變狸貓》還引用了真實的民俗:影片中年輕的狸貓們接受了變身技巧的訓練,學習了一系列民間傳承(以及相關藝術作品)中描繪的變身大法。高畑勳也刻畫了一些笨手笨腳的「學生」,即變身只能變到一半的狸貓,這事實上是對日本家喻戶曉的民間故事「分福茶釜」的直接引用。 這個民間故事中的狸貓只能讓自己身體的一半變成茶壺。在《百變狸貓》 的高潮,狸貓們齊心協力在人類的開發區發動了一場百鬼夜行的龐大規模幻象,而這裡的處理則是將不少存世的日本傳統繪卷中對妖魔鬼怪符號性的描繪照搬了上來[23]。

這裡的用典都直接指向了外部的具體物件,這就是精確用典。一個長著狸貓腦袋、狸貓尾巴的茶壺並不是隨手想像出來的笨拙變身,而是對「分福茶釜」的援引,一個大多數日本觀眾(包括小孩子)都能理解的典故。某種意義上來說,這就是民俗主義的一種形式,在這裡,來自共同傳統的具有高識別性的角色、母題、情節被安置於一個新的媒介和敍事之上。這是「通過持續溯源、移植和家喻戶曉的圖騰的變形,書寫了現代以前的狸貓民俗」[24]。

高畑勳巧妙地運用了民俗,以政治和環保的角度,批判了現代日本。但即便電影是在重寫閬釋民俗,創造性地將特定主題和民俗母題融合在—起,電影與電影之外的參照,仍存在著直接聯繫:用典是精確而可識別的。這樣的影片不是改編或者新版本,而是對民俗的創造性「重置」 (resituating) 。

高田勋

在文學批評中,用典長期以來被定性為一種修辭手法,作者通過這種手法援引先行文本。葛列格裡(Gregory Machacek)[25]提出用典,作為「歷時性互文(diachronic intertextuality)」的一種形式,可以歸納為兩種不同類型,一種是「措辭性挪用(phraseological appropriation)」,另一種是「有見地的或非直接的參考(learned or indirect reference)」。前者是一種援引,是一種明顯的,容易辨識的借用,「將他人語言的碎片混入自己的語言流 中[26]」。當《百變狸貓》中的狸貓只有半個身子變成了茶壺的時候,這就是對「分福茶釜」的「措辭性挪用」,即對一套可識別文本的精確用典。

模糊典故(《神隱少女》) .

相較之下,按第三個標準我們得到的是葛列格裡所説的「有見地的或非直接的參考」,我稱其為模糊典故。當典故出自民俗的時候,那麼產品就是經由整合過程得到的類民俗文本。這個過程得到的産品,並非既有敘事的新版本,並非修補(remediation),也甚至並非以新的或者不尋常的格式組織母題,而是一種沒有建立在任何特定傳統的全新的創作——正是這一點讓其成為了類民俗——它以一種迎合大眾的,模糊的方式, 暗暗援用(allude)民俗元素。就好像是,產生了一種不容置疑的氣味,一種民俗的氣味[27],但是我們無法確定這個氣味的具體源頭。這並不是說,産品或作品沒有參考相關的民俗,而是說産品或作品與民俗之間沒有直接的關聯,二者缺乏索引化(indexical)[28]的聯繫,或者至少這種索引化的聯繫是非常模糊的。

我最初構思類民俗這個概念的時候是2005年,當時我受邀請去講解《神隱少女》中的民俗。但我絞盡了腦汁,也沒找到(電影)文本之外確切的參照物。然而,當觀著電影的時候,我卻有一種似曾相識的感覺:我覺得過去也有人講過這樣的故事,裡面的母題和情節存在著先行版本。影片通過對來自眾多民俗傳統的各種元素進行巧妙地合併、整合,從而產生了一種「原真(authentic)」的氣息:它看起来好像是基於民俗,或者說類似民俗。簡言之,這就是類民俗。

所以這裡發生的究竟是怎樣一種化學反應?這樣一種民俗氣息是如何產生的?在這部電影(以及其他電影,比如《我的鄰居多多洛》)中, 宮崎駿的確使用了民俗母題,但它們通常都是來自於各種傳統(不限於日本)的小小碎片。最重要的是,他的用典很少是直截了當、容易辨識的,反而是模糊的、變形的、不準確的。比如,他筆下的神靈鬼怪,並不照搬有名目、有歷史、人們熟知的所謂「真實」的神靈鬼怪,而是將這些觀念模糊化。我發現,我這裡的說法也是不甚準確的,因為我在嘗試一個非常微妙,但卻極其重要的特性。所以請允許我,通過電影本身來把這個特性闈釋清楚。

在《神隱少女》的開頭,十歲少女千尋坐在父母的車上前往新居。千尋攥著朋友送的花束,一臉不悅地躺在車後座上,因為她對轉校感到憂心忡忡。千尋一家子迷了路,車子開到了道路的盡頭,他們下了車, 穿過了一個長長的隧道,在隧道的另一端,發現了一個好像是廢棄的主題公園的地方。千尋一家子走在無人的街道上,突然發現了一家提供各種美食的館子。大人們開始了狼吞虎嚥,而千尋對此則十分嫌悪,拒絕同食。當夜幕降臨的時候,千尋的父母變成了豬,而原來無人的街道上來往著的是各種各樣的神明和奇怪生物。

長話短說,千尋發現自己被困在一個異世界,而她只有到為神明服務的澡堂裡打工才能救出自己的父母。到這裡故事的主線才浮現出來,主角千尋和湯婆婆(長得像是女巫的澡堂主人)、錢婆婆(湯婆婆的孿生姐姐)、白龍(龍神化身的英俊男孩,千尋愛慕的對象)等主要角色逐漸建立起聯繫。整個故事中,千尋經歴了一次又一次的考驗,最終成功解救父母,返回人類世界,實現了自身的成長,獲得了面對新生活、新環境的勇氣。

《神隐少女》中的澡堂

某種意義上,這就是一個經典的成長故事[29],故事中的年輕主人公追尋自己的真實自我(true identity)。其實,電影中對自我的追尋也有著字面意義的層面:在故事開頭,湯婆婆拿走了千尋名字中的一部分(一個漢字),而在故事的結尾,千尋不僅解救了父母,還奪回了自己完整的名字。 從結構上來看,這部電影表現的就是典型的,範·熱內普所説的「過渡儀式(rite of passage)」,呈現出了一個完整的分隔(阈限前)一過渡(阈限)—聚合(阈限後)的動態儀式過程。電影中,千尋遭遇的眾多阈限地點和阈限時間點並非巧合,比如橋、隧道、黃昏。這些邊界區域強調了敘事的結構(the geography of the narrative),從長長的入口隧道到具有象徵意義的橋樑。千尋必須渡過這座橋抵達澡堂,這個電影中最重要的仲介性舞臺之一。

千尋的故事也是按H900號母題[30]編排的:「指派任務(Tasks Assigned),即指派特定的任務(通常是不可能或者極其困難實現的)以測試主角的勇氣,主角通過完成任務以回避處罰或獲得獎賞。[31]」的確,故事從最開始就遍佈著母題,例如「禁忌:在仙境進食」(C211.1)、「變身:人變成豬」(D136)。後者更容易引起人們共鳴,因為這也是荷馬史詩《奧德賽》 中女妖錫西章節中的著名橋段(有意思的是,《奧德賽》和《神隱少女》 同樣敘述的是「尋路回鄉」的旅程)。

這樣的「母題辨析(motif spotting)」表明[32],無論是有意還是無意,宮崎駿將一些人們熟知的元素整合到了他的敘事之中。不遇,我想強調的是,這些元素其實是平凡無奇。它們並非來自任何特定的,容易識別的日本民俗故事。比如澡堂入口的橋,它不是出典自某個家喻戶曉的日本民間故事或傳說,它就是一座「典型的」日本風格的橋樑。但這其實援用了日本民俗,以及許多他國民俗中橋樑作為過渡空間(spaces of transition)的符號意義,而不是直接套用了座具體的橋樑。

《神隱少女》中的模式和母題,在世界各國的民俗、文學、影視作品中都能見到。西條勉舉出了一系列類似的「異世界訪問」例子,從《愛麗絲夢遊仙境》《綠野仙蹤》《吉爾伽美什史詩》到著名的日本傳說「浦島太郎」[33]。

西条勉

西條的結論是,《神隱少女》的敘事結構老套而又尋常,正因為如此而饒有趣味。毫無疑問,這樣一種模式化的敘事,放在諸多文化語境下都是能引人共鳴的。而這也正是我想說的:這個故事傳播的範圍如此廣闊,其參照是如此的靈活,而最後,它對不同解讀是如此地包容,以至於任何想將其劃歸於某一特定典故的企圖都是徒勞的。頂多我們可以說,這部電影反映了一種世界各地文化中共通的世界觀。

那麼除了故事的基本結構,《神隱少女》中的角色及其行為又如何呢? 紀子·萊德爾(Noriko Reider)徹底解碼了「電影中諸多隱性和顯性的日本民俗信仰、意象和象徵」[34]。我不會在本文重複她的解讀,但我想強調的是她舉出的多數例子,其實都是「顯性的」。比如,她注解道,那些神靈看起來「並不都是以傳統的姿態出現」,而且「那些『原創』形象是革新性的,而不是一成不變的」。宮崎駿的想像源泉是「日本傳統的工藝美術、風俗習慣和生活傳説」,但我會強調宮崎駿筆下的類民俗,「想像」蓋過了「源頭」。

換句話說,宮崎駿可能援用了日本民俗,但這並不是直接引用。影片的標題就是一個佐證,《千と千尋の神隠し》字面上的意思就是《千與千尋的神隱》。術語「神隱」指的就是被神明給拐走,或者就按字面意思「被神明所藏了起來」。日本各個時代都有記錄這樣的超自然的誘拐事件,特別是江戶時代,這些事件通常歸結於天狗這樣的山中精怪的惡作劇。 雖然細節上肯定存在著差異,但這些傳聞都呈現出這樣一個模式:年輕男孩(通常是男孩)突然失蹤,他的父母瘋狂地尋覓著他的蹤跡但以失敗而告終,在那之後男孩出現在一些阈限地點,如一棵樹、一座橋、房屋的閣樓,昏迷著但毫髮無傷。有的案例中,男孩醒來會回想起自己被陌生人所拐走,通常是老年人,將其帶到了遠方。日本最著名的民俗學家柳田國男記述了一個發生於1907年的神隱事件:有一個村子的人們用稻米祭祀神明,而有一個男孩在節日當天失蹤了。最後人們在房屋的閣樓發現了男孩,男孩向村人們解釋,自己被一個老人帶著,到每家每戶享用供奉的食物,人們發現男孩嘴中果然塞滿著稻米[35]。正如卡門·布萊克(Carmen Blacker, 1924-2009)所注解的,在這樣的失蹤事件發生後,「被誘拐」的小孩子要麼會變成一位聰明絕頂的先知,要麼會變成一個「弱智」或者「傻瓜」[36]。

乍看下來,宮崎駿選用了這個詞是很恰當的。千尋這個小女孩被神明所拐走,掌握了眾多神明世界的知識,回到了人類世界。但是,正如小松和彥所指出的,民俗中記録的神隱通常(但並非所有情況)歸因於天狗,而《神隱少女》中卻沒有天狗,甚至也沒有狐狸、鬼等其他製造神隱事件的嫌犯[37]。

小松和彦

除此以外,通常是孩子失蹤(並誤食了異世界的食物),父母奮力捜尋孩子。而《神隱少女》中,千尋一家子都遭遇了神隱,而最終解救父母(犯了在異世界進食的禁忌)的是孩子。當然,我並不是說,宮崎駿對這個術語「使用不當」,而是想指出,宮崎駿通過對民俗語言的靈活援引,他借用了民俗的權威,同時不受先行文本的束縛。正是這種對特定術語的不嚴謹闇釋,給予了標題的深度和共鳴感,讓影片洋溢出一種民俗的氣息。

類似的還有影片中有關禊祓和淨化(cleansing and purity)的主題。故事的主要舞臺是神明給自己淨身的澡堂,一棟為來自日本全國上下的神明服務的多層建築。相信熟悉日本文化的讀者想必瞭解,淨身儀式和神道和日本民俗信仰存在著緊密聯繫。除此以外,日本遍地都是溫泉,利用溫泉治癒身心是當地人的生活習慣。雖然公共洗浴設施正在逐漸減少,但許多日本社群依然保留著它們。簡而言之,澡堂和利用公共洗浴設施自古以來就是日本世俗文化中的一部分,而且從日本的神話時代(記紀時代)起,淨身儀式(禊祓)就是日本宗教中的重要組分[38]。所以,日本的神明到澡堂裡度假消遣看起來是非常合情合理的,讓人不由得猜想,民俗中有沒有類似的傳說的呢?然而,盡我所知,這樣一種民俗傳統或俗信是不存在的,歴史上沒有這樣的傳說。所以,這就是宮崎駿利用了世界観,借用了大量信仰典型引發人們共鳴,而不是直接引用某些特定的傳統[39]。

影片也沒有將日本的神明直接調到舞臺上。無面男是影片中給人印象最深的角色,他寡言少語,但卻食如饕餮:一身漆黑,但卻長著一個蒼白的、面具式的臉龐,黒色的眼睛和嘴巴一動不動,仿佛是畫上去的,甚至沒有鼻子;顯然這裡表明,宮崎駿受了日本能樂的影響。的確,許多能樂面具都塗成鬼魂般的白色,露出怪異的表情。但儘管這種用典看起來很模糊,但無面男並沒有指向(index)具體的能樂面具或能樂角色,甚至連能業本身都沒有涉及,而僅僅是營造了一種能樂的視覺美感而已。

在日本悠久的妖怪傳統中,人們創造了一個名叫「野篦坊(のっぺ らぼう)」的妖怪,以其不長五官的特徴家喻戶曉。和無面男不同的是,野篦坊不是—個陰森可怖的,浮在空中的,黑乎乎的神明,而是一個普通人的形象,只是它的驚人之處在於不長五官而已。簡而言之,宮崎駿的無面男之所以給人印象深刻,那是因為這是一個來自多個可能源頭的典故大雜燴,而不是照搬諸多典故中任何一個。雖然他是在呼應先行的民俗文本,但卻回避了具體的傳統。

无面男

1

汤婆婆

2

最後一個例子,那就是澡堂的主人,老婦湯婆婆。萊德爾對她的解讀非常有說服力[40]。她指出湯婆婆是日本民俗中著名的妖怪山姥的「繼承者」。湯婆婆對她體型巨大、力大十足的兒子(名字叫坊)的溺愛,讓人容易聯想起來是金太郎傳說中養育了金太郎的山姥,其母性。然而,二者的聯繫依然是不甚明晰的。湯婆婆既沒有被稱作山姥,其外表也明顯區別於經典的山姥形象。而且為什麼湯婆婆的名字要叫「坊」而不是「金太郎」?在這裡,我想再重複一句:宮崎駿就是在模糊用典(使用模糊典故),刺激觀眾們的認知的同時,卻不給出確切的聯繫。這種微妙筆法是很講技巧的:使用不具多義性的典故,會削減其作為符號的廣度。 事實上,湯婆婆的形象上還能看到不少他國傳統的影子,最明顯就是(從名字上也能看出的)斯拉夫民俗中的雅加婆婆(Baba Yaga)。宮崎駿將來自諸多文化傳統的碎片拼貼在一起,創造了一個令人難忘的全新角色[41]。

在典故的模糊度上,《神隱少女》和《百變狸貓》形成了鮮明的反差。 正如前文所述,《百變狸貓》的主角是特定的一類動物,它們在民俗,這種集體創作中留下了它們特有的足跡。在電影中,它們的民俗特性被非常確切地引用了。與《神隱少女》相反的是,《百變狸福》甚至還直接刻畫了妖怪野篦坊[42],狸貓們利用人類的這個傳統去嚇跑人類。日本民俗中的另一種神奇生物,狐狸在影片中也有不少戲份,比起笨手笨腳的狸貓兄弟,它們多了幾分精明和狡詐。

也許有人會說,我只是在用典的程度上對《百變狸貓》和《神隱少女》進行了比較。那麼究竟什麼時候,個人的藝術創作蓋過了傳統材料呢?這兩種表現形式當然是存在連續性的,但這並不是重點。《百變狸貓》是一種歴史幻想劇:故事背景是真實的,歷史時期、地緣環境是真實的,那些出自民俗的主要角色們也是「真實」的。《神隱少女》則相反,影片的時代背景很模糊,千尋一家子穿過了隧道進入了異世界,而這個世界的原型則錯綜複雑,來源自各種各樣的民俗信仰與母題,而並不局限於特定的傳統,不必援用外部、可追溯的典故。相反的,正是這種模糊性與不可追溯性——你似乎找到了,但又似乎沒找到宮崎駿其想像力的源頭——賦予了《神隱少女》以民俗的氣息。

宫崎骏

確切的說,《神隱少女》的劇情和角色並非獨一無二的,宮崎駿確實在援用典故,但是他用的是模糊典故。與《百變狸貓》中的精確用典(或者說「措辭性挪用」)相反的,《千與千尋》中的典故,正如葛列格裡所說的「有見地的或非直接的參考」,它們巧妙地依附於共同的文化認識之上。對「措辭性挪用」的辨識則同時要求作者和讀者熟悉先行文本比如「分福茶釜」),而「有见地的或非直接的參考」則指需要「詩人和讀者熟悉共用的知識體系」[43]。

我稱之為模糊用典,那是因為它不需要對來源的絕對識別(無論就創作者還是消費者而言)。就像電腦科學和哲學所說的「模糊邏輯」,「模糊」這個概念是在承認相反的兩極之間,存在著無數階層(degree),寶物不是非黑即白。模糊典故並不是讓你辨別出或無法辨別典故,而是讓你看到介於典故和典故之外的空間。它讓作品有種熟悉感,或者說既視感。觀眾們看到電影中的湯婆婆,會隱約地,或者下意識地聯想到民俗中的山姥,而不必確定二者間的關係。類似的,觀眾面對景多片中的澡堂,雖然無法聯想起任何神明到澡堂泡澡的傳說,但會很快和日本本土信仰中的禊祓儀式聯繫在一起。簡而言之,模糊用典並不要求讀者/觀眾/體 驗者/消費者(或者創作者/生産者)對典故出處精確到點,而只需要一個似曾相識的感覺就行了。如果說,精確用典是直接的引用或改寫,那麼模糊典故(或模糊用典)則是創造一種一見如故的文本。

商業性集成

在物質民俗研究中,「集成(assemblage)」用來描述藝術家用尋常的人工産品組合創作成一種全新而又獨特的「民間」藝術作品。這個術語最初源自純藝術圈子,指的是將廢棄物或隨手拾到的東西組合一個整體(通常是立體的),作為一件藝術作品。在民俗中,「集成」常用於描述 節日表演,這些表演「利用節日或季節的符號,用來傳達更深層次的社會意義」[44]。

普拉芬娜(Pravina Shukla)闡釋得十分恰當[45],集成是「來自文化的創作」(creation),甚至也可以用來描繪人們日常著裝的行為——通過以服飾和首飾的獨特組合,展示出個人的身份認同。許多情況下,民俗中的集成反映了人們對商業元素的鄉土化應用與改編,將大批量生產的產品組合出獨特性、個性。我們得到的結果大於各個部分的簡單相加之和:這個聯合起來的整體,批判了或者強化了其結構中的商業元素,同時也述說了鄉土藝術家自身。

瞭解了這一點後,我認為類民俗創作可以包含、集成這樣的重要過程,但是方向得倒過來:商業創作者選擇並拼貼不同的民俗元素,從而創造出一件新的大批量生產的產品。這就是說,通過組合母題、敘事結構、人物類型等等,生産者造出了一件全新而獨特的(雖然說具有大批量生產的潛質)產品。這就是對鄉土元素的商業性應用和改編,這也正是宮崎駿創作《神隱少女》的方法:他所用來拼貼的零零碎碎的民俗難以溯源,但卻具有暗示性,而這些碎片組合在一起形成了一件能喚起民俗的感覺,具有民俗魅力的産品。這樣的類民俗,就是商業性集成 (commercial assemblage)的一種形式。

迪士尼动画《仙履奇缘》

本文所探討的類民俗形式被歸於「整合」的類別,因為這種類民俗是在整合(合併、交織、組裝、組合)民俗母題、人物和結構。和新版本(例如迪士尼的《仙履奇緣》)不同的是,整合模式下的類民俗,與其說是重寫抄本(palimpsest),還不如說是不同元素的拼貼畫(pastiche)。各式各樣前所未有的組合,在像宮崎駿這樣熟練的藝術家手中,綻放出光彩。那些元素被幾乎無縫的方式織成一個協調的整體。這裡的工夫可不簡單,對元素的拼貼稍有不慎,只會讓作品變成鬧劇或者是戲仿,給人—種造作(artificiality)啲感覺。宮崎駿成功地創造了,對多數人而言,看起來可信的民俗。

資料庫化

任何一種集成,包括宮崎駿的作品,都是互文性的,裡面充滿著「一個文本對其它文本的關聯性導向」[46]。為了更好地描述宮崎駿的互文創作,我們可以在符號的廣義範疇下思考其中的互文性,也就是將每一條文本視作更大規模的文化對話的一部分。正如羅蘭·巴特(Roland Barthes, 1915-1980)所説:「文本所得以形成的引文,是匿名性的,是不可復原的,還是既讀的」[47]。這種對互文性的理解是在強調單獨文本「在雜亂的文化空間中的參與,以及同編碼(文化空間中潛在的形式化)之間的聯繫」[48]。正如理査·鮑曼(Richard Bauman)所述,「每一條文本的生產都以先行文本為條件,同時也預示了未來的文本」[49]。

至於流行文化文本中的互文現象,日本評論家大塚英志提出了「故事消費」的理論[50]。他指出「人們消費漫畫和玩具,並不局限於或在於漫畫和玩具本身,而在於產品背後的規則或者說一件件產品所組成的『宏大敍事』,而每一件產品都產生了獨特的價值」[51]。消費者領會了潛伏在消費對象背後的宏大敍事,然後「自由地親自創作『微小敘事』」。大塚的理論並沒有朝著民俗進發,但很明顯他援用了民俗創作過程,比如微小敘事是宏大敘事的碎片的觀點,比如粉絲或者「消費者」所組成的特定民間群體中活躍的生產活動。更重要的是,他在宏觀層面上指出了:一些產品成功之處,在於它們激發了消費者對宏偉敘事的共同(但並不一定是有意識的)認知[52]。

文化理論家東浩紀將大塚的「故事消費」理論發展為「資料庫消費」理論,揭示當代人熱衷於消費非敘事性產品的側面。他指出,設定和角色等的資料庫取代了諸多産品所構成的宏大敘事。消費者—生産者可從資料庫中選用各種元素,組合在一起,形成一個「全新」的角色或設定[53]。在這種混合和匹配的過程中,對來源的尋求最終失去了意義。如此一個龐大的資料庫,按喬納森·卡勒(Jonathan Culler)的說法,就是「包含著來自匿名者雜亂無章的東拉西扯,這些編碼都丟失了源頭,成為了後來文本的可能性条件。[54]」[55]

东浩纪

像《神隱少女》這樣的流行文化産品,如果說不是字面上的,那也是隱喻上的,它利用了一個「文化清單(cultural inventory)」,這個概念是本卷的作者之一特雷弗·布蘭克(Trevor Blank)提出來的,它們利用的元素資料庫經久不衰而又引人共鳴一一因為它們圍繞著的是民俗幻想。通過藝術性的遴選和組裝,宮崎駿用觀眾們熟悉的元素創造了全新的文化產品。就像大批量生產的產品在民間藝術家手中變成了一件藝術品,而這些大眾産品如同超文字(hypertext)—樣連結到了它們所出自的語境(即便是像可樂瓶這樣人們容易忽視的碎片也能激發特定的聯想)。像《神隱少女》援用(雖然是含糊)民俗中的先行文本這樣,被整合到商業性集成中的民俗母題也是同樣的道理。宮崎駿在日本以及世界各地民俗(以及文學、藝術)的「資料庫」中,借用合適的元素,將它們拼貼成一個符合民俗邏輯的新的傳說、新的一組角色。

典故的力量

整篇文章中,我努力尋找著確切的語言,用來描述整合這個微妙的過程,以及它對消費者的影響。這種形式的類民俗,是不是一種借用、一種共鳴、一種影響、一種修正、一種重述、一種引用、一種改編,或是一種樣板?這一切幾乎都可視為互文性的不同表像,但是我們究竟如何來描繪文本之間的特定聯繫,這些給予了類民俗作品以模糊但卻強有力的指示性的聯繫?根本上來說,正是典故這個概念、以及精確和模糊之間的矛盾,在細微層面上,塑造了這種類型的互文性。

雖然本文的焦點放在了宮崎駿的電影,但是類民俗中的整合過程,我們能在各種各樣的流行文化産品、流行文學中看到它的身影,比如路易斯·卡羅爾(Lewis Carroll)、弗蘭克·鮑姆(L·Frank Baum)、漢斯·克利斯蒂安·安徒生(Hans Christian Andersen)等諸位名家的作品。尼爾·R ·格羅布曼(Neil R. Grobman)解釋道,像約翰·羅奈爾德·瑞爾·托爾金(J. R. R. Tolkien)和羅伯特·安森·海萊因(Robert A. Heinlein)這些幻想或科幻小說大師利用「神話、傳說、歷史素材,賦予其作品以『熟悉的感覺』[56]」。但我在本文所想強調的是,並非這些典故該如何回溯到它們的源頭上,而是類民俗的整合方法是如何營造這種「熟悉的感覺」的。正如格羅布曼所解釋的,托爾金並沒有「利用特定的民俗體系」,而是「綜合了各種典故,織成了一部幻想巨著」。再借用卡勒的一句話,在模糊典故中,我們「面對的是無限的互文,其中約定俗成的東西無從溯源,因而就實證主義而言,是受到認同的」[57]。類民俗産品,儘管它來自流行文化或商業領域,它可以借助約翰·邁爾斯·佛利(john Miles Foley)所說的「傳統指示性(traditional referentiality)」加以理解,這就意味著,它們「援用了一個規模遠大於自身、認同度遠高於自身的語境」[58]。[59]

類民俗的整合過程絕不僅僅局限於敘事性體裁,我們在一些資本主義的事業中能看到相同的情況,比如餅乾桶老鄉村店(Cracker Barrel Old Country Store)這樣的有意主打「民間風格(folksy)」的連鎖餐館。像農具、 舊指示牌、搓衣板等曾經的日常生活用品變成了餐館中的展示品,它們的語境轉變成了沿公路商業區上的餐館,人們在它們身上寄託了對理想化的「老美國」的懷舊之情[60]。無論是餅乾桶餐館,還是宮崎駿的電影,歴史引發了懷舊。如果我們將懷舊視作歷史的一種商業性重構,那麼類民俗之於民俗,就相當於懷舊之於歴史。我們沒有理由輕視類民俗:正如懷舊為我們感傷的沉思與追述開闢了空間[61],批評性的類民俗也可能鼓舞人們進行有意義的社會批評。

民俗风情饭店

文化的莫比烏斯環(偽民俗歸來)

可能有讀者認為我所描述的類民俗類似另外一個概念:「偽民俗」,理查·多爾森(Richard Dorson, 1916-1981)所造的著名新詞(雖然就現在而言,已經是60多年前的概念了)。多爾森最著名的批評就是關於保羅·班揚(Paul Bunyan)的傳說,他認為保羅·班揚誕生自美國人對本國的民間英雄的渴望:「這是一個廣闊的市場,而那些作家則向這個市場沖了過去……有—些作者很聰明,有一些則不聰明,但不管怎樣,他們創作出來的東西都是偽造品」[62]。但是,當然這種民俗元素的商業性集成,就是我所說的整合類型的類民俗。多爾森他也概述了這個過程:「這些民俗作家們對著市場量體裁衣推出了作品,他們沿用了神話、傳說、民俗在大眾眼中的模版套路」。通過共用文化環境和理解「大眾的思維方式」,這些作家正在進行模糊用典,將「範本套路」(來自於民俗資料庫的人物、母題、設定)整合為產品。他們為讀者們表演著民俗。

结果上而言,偽民俗的創作過程和本文所描述的類民俗的創作過程是極其類似的,而二者最終產出的作品,看起來就好像是「原真」的民俗,儘管創作者腦子裡裝的是商業思維和營利之心[63]。不過這也提出了不少重要問題:假如在日本長大的孩子們觀看了一部一個名叫多多洛的森林精靈登場的電影呢?為什麼這些孩子不能相信這樣的神奇生物是來自真正的民俗,就像那些被供奉在神社裡的神明和《百變狸貓》所刻畫的那些長著巨大睾九的狸貓呢?當他們觀看了《神隱少女》後,為什麼不能相信神明們有著去澡堂洗澡的習慣?對於這些孩子而言,逢些「知識 (lore)」會形成他們所共有的廣闊世界觀和文化檔案。那麼,假如這些孩子將這些「知識」傳遞給自己的後代呢,甚至發生三代、四代等傳承呢?我認為,今天的類民俗(或偽民俗)會成為明日的民俗,這並非牽強附会[64]。

民俗/類民俗在這裡呈現出一種迴圈運動。如果我們認為存在「原真」民俗,那麼這種民俗可以分割為不同組分,被拆分為一個個「原子顆粒」,存檔於一個巨大的資料庫中(某種意義上,這和斯蒂·湯普森(Stith Thompson, l885-l976)編纂母題索引是同一碼事)。接下來,一位著名作家或商業公司,從中遴選母題,其中不少是很難以識別的碎片,然後將它們組裝(或許會按照一個著名的故事類型的結構)為一件商品。這件產品會投入大批量生産,用於獲取商業利益,但它幾乎完全是由「民間 (folk)」材料所構成的。它帶上了其組分的認同感,從其得以組裝而成的民俗中獲得了權威。

這就是類民俗産品,就像所有的産品一一無論是否具有商業性一一消費者能發揮出一定的能動性,而且可別小瞧一位富有創造力的鄕土藝術家對產品解構和重塑的能力。或者,就算產品保持原樣,或許到未來,人們會忘卻(或忽視)産品其實現商業成功的原始意圖,而「在大眾的思維方式中」,類民俗被視作了「真正」的民俗,而「真正」的民俗又會有一天被分割為一系列母題,被重組為新的産品……在這樣循環往復的過程中,存在著許多對真實的、容易識別的二元對立(民眾和商家;手工生產和大批量生産;民俗和類民俗等),但只要我們仔細追蹤,會發現二者有如同一條莫比烏斯環的「兩面」——相互對立而又相互貫通。

「文化厚重感」vs 「稀奇古怪」

正如莫比烏斯環的兩面存在有歷時性聯繫,不同文化之間也存在類似的聯繫,比如日本的類民俗産品,在其他文化的受眾面前,可能就變成了日本民俗。換句話說,當一個具有特定闡釋規則的社群中的類民俗,在具有不同闡釋規則的社群中是如何被消費的?這樣問題存在於任何一種翻譯之中一一無論是語言的,文化的,還是技術的一一當一位非日本觀眾觀看一部日本的類民俗動畫的情形也當然是值得探討的。

《神隱少女》在國際上是極其成功的:名譽和票房雙收。相比之下,《百變狸貓》受到的是冷遇,雖然它1994年的本土公映很成功,但直到2005年才被發行到國外(而且僅僅是以DVD的方式)。二者受到的不同待遇跟二者不同的用典方式有著重大關係。簡單地說,《神隱少女》援用的是模糊典故,當它被翻譯至不同文化語境之中,它營造了一種原真的靈氣(aura of authenticity):它的用典沒有指向特定的民俗傳統,而是一系列抽象而(不同文化)共通的母題,在非日本觀眾眼中,它們能被識別為民俗。特定指向性的缺失,讓全世界的觀眾都能欣賞宮崎駿創造的景象與故事——《神隱少女》不要求觀眾掌握一定日本民俗的背景知識,從而感受到一種異國情調,以及評論家艾維斯·米切爾所說的「文化的厚重感」[65]。同時,這部電影觀賞起來一點也不艱澀,它不要求觀眾知道民俗,而只要感覺民俗在場就夠了。

日本民俗中的妖怪狸猫

與此相反,《百變狸貓》要求觀眾熟悉特定的民俗,其文化典故的深度和直截反而拖累了它。沒有背景知識的觀眾是無法感受到所謂文化的厚重感,而只會覺得影片難以理解。瀏覽英語國家觀眾的評論,你會發現其中最高頻的關鍵字是「稀奇古怪」。就連《紐約客》的一位評論家也說《百變理貓》是「有史以來最稀奇古怪的動畫片之一(即便是放在日本)」[66]。人們覺得,那些長著巨大的極富延展性的陰囊、會施法變身的狸貓,稀奇古怪,這毫不奇怪。但在日本,妖怪狸貓(以及它們的魔法道具)是家喻戶曉的常識。對此,有一位網友的評論非常確切:「我想告誡對這部影片感興趣的朋友:如果你對日本一竅不通,不瞭解日本的民俗、歷史,你會無法理解導演高畑勳究竟想講什麼,是怎麼也無法理解的。」[67]蘇珊·納皮爾,一位日本動畫的資深評論家解釋道,高畑勳的電影「和日本的背景和主題有著確切的聯繫」,而且「只有可能是在日本人的語境下創作出來的」[68]。

換句話說,《百變狸貓》在海外鎩羽,可以歸因於其對日本民俗的忠誠和精確引用,而《神隱少女》則恰恰是通過典故的模糊性在海外也展示出了魅力。或許模糊典故的魔咒對於海外觀眾而言威力強大:儘管説,或者正是因為,指向的模糊性,《神隱少女》將「文化的厚重感」投射至日本以外遠方的語境之上。正如今天的類民俗可能會成為明日的民俗,一種文化中的類民俗在另一種文化中會被視作為民俗。

民俗的迴圈

湯普森在其《母題索引》的序言中解釋道,「母題」在他書中是一個 「非常鬆散的概念」[69] 。至於母題研究的原始材料,「任何一種敘事都是我所研究的物件,無論是流行的,還是文學的,只要它形成了足夠深厚的傳統以至於得到不斷地重複」(1:11)。如果你覺得他的語言很含糊,這是因為這樣的還原工程(reverse engineering),其中對各種敘述或文本的分解不僅是主觀的,而且要求一定的鬆散性和模糊性。而且如果索引在嘗試以一種鬆散的方式識別不同敘事工具(narrative engine)中共通的部分,那麼一個逆向的模糊過程也是不難設想的:一位藝術家(或者商人)將不同部分組成一個全新的工具。這就是類民俗如何煉成的。

但是,當類民俗産品獲得了一定的文化穩定性的時候(「形成了足夠深厚的傳統以至於得到不斷地重複」),它自身也會變成母題的源泉。如果類民俗是通過模糊典故構築起來的,那麼在不同時代、不同文化語境中不斷傳播,誕生了不同版本和變體的民俗,其實也是經由這樣一個東拉西扯(discursive)的過程創造出來的。某些元素或許在特定的民間群體中才會產生意義,但是其他元素,尤其是那些更加抽象的,不受空間、群體所束縛的元素,即便是在其所誕生的社區以外也能引起共鳴。他們會傳播,會被重塑、重組為新的産品。其中的組分雖然是以獨特的方式組合在一起的,但這個過程是循環往復、永無止境的,而不再會有作品從零開始。例如智慧財產權法、有關剽竊的擔憂等因素可能會影響文化生產的不同領域,但是其核心過程是不在乎民眾文化與商業文化、民俗和類民俗之間的區別的,模糊典故活躍於各種創作過程之中。

致謝

我想感謝我的好朋友,密西根州立大學的伊桑·西格爾,2005年,他邀請我做了一場關於《神隱少女》的演講。這次演講,讓我開啟了對類民俗的探索旅程,從而有了本文的成果。我也有要感謝演講中坐席中的觀眾,你們對我尚不成熟的講座提出的極富洞見的提問和評論。最後,一如既往,我想感謝我最有洞察力和耐心的讀者,Michiko Suzuki。

注释:

[1] 编按:本文原标题为“The Folkloresque Circle Toward a Theory of Fuzzy Allusion”, 收于 Michael Dylan Foster, Jeffrey A·Tolbert 编:《The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World》(Logan: Utah State University Press, 2016),页52-76。直译《类民俗的循环:走向模糊用典理论》欠通顺,故援《东方风神录》 曲名〈明日之盛,昨日之俗〉(明日ハレの日、ヶの昨日)重新下标,以示作者所谓「类民俗」圈子文化的层累造成。关于此种认识,亦可参考罗大佑〈往事2000〉歌词:「现在妳微笑的样子/过去将妳雕刻成形……往事在未来、在协议」。

[2]1965年生,美国民俗学家,现加州大学戴维斯分校(University of California, Davis) 东亚语言与文化系日语教授。

[3]译注:原文为Spirited Away,英语中spirit away意指神秘地或偷偷地拐走、偷走,和台湾译名《神隐少女》译法类似,故后文中作对等处理。

[4]译注:《百变狸猫》的日文全名为「平成狸合戦ぽんぽこ」’ぽんぽこ是击鼓的拟声词,其音译即Pom poko。编注:台湾译名为《欢喜碰碰狸》。

[5]我选择是日本的例子,因为日本民俗是我的研究领域,而且日本拥有高度发达的流行文化产业,不断产出着物质、出版、影视、电子类的文化产品,经常采用所谓的媒介组合(media mix)的策略,从民俗和历史中寻找创作素材。除此以外,研究海内外发行的产品,让我有机会触及类民俗其跨文化的一面。

[6]译注:原文是animating folklore ,是「动画化」和「赋予生命」的双关,因为类民俗可以说是赋予了民俗新的生命。

[7]Ortabasi, Melek.2013.“(Re)animating Folklore: Raccoon Dogs, Foxes, and Other Supernatural Japanese Citizens in Takahata Isao’s Heisei tanuki gassen pompoko.”Marvels and Tales 27(2),254-75.

[8]编按:我小学六年级时有两位同学把它翻成「脱脱乐」,唱主题曲配动作,很受我们欢迎,老师莫可奈何。

[9]Talbot, Margaret.2005. “The Auteur of Anime: A Visit with the Elusive Genius Hayao Miyazaki.” New Yorker(2005January 17), 68.

[10]译注:可参见《となりの卜卜ロスタジオジブリ絵コンテ全集3》。

[11]译注:心理现实主义乃在小说创作中,将对现实生活的如实描写、心理探测、性格刻昼、环境写实与某些象征、怪诞手法融为一体。

[12]Talbot, Margaret.2005.“The Auteur of Anime: A Visit with the Elusive Genius Hayao Miyazaki.” New Yorker(January 17):64-75.

[13]《我的邻居多多洛》收到了许多赞誉,但是票房并不漂亮。事实上,当数年后,吉ト力工作室通过授权销售多多洛的填充玩偶才实现盈利,这就是类民俗周边产品营销计尽的典范,参见 Talbot, Margaret. 2005. “The Auteur of Anime: A Visit with the Elusive Genius Hayao Miyazaki”New Yorker (January 17): 64-75.

[14]当然,我并非研究民俗在影视、文学和流行文化中的诸多存在形式的第一人。重要的(当然不止这些的)先行硏究有:

Bacchilega, Cristina. 1999. Postmodern Fairy Tales: Gender and Narrative Strategies. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Benson, Stephen, ed. 2008. Contemporary Fiction and the Fairy Tale. Detroit: Wayne State University Press.

de Caro, Frank, and Rosan Augusta Jordan. 2004. Re-situating Folklore: Folk Contexts and Twentieth-Century Literature and Art. Knoxville: University of Tennessee Press.

Grobman, Neil R. 1979. “A Schema for the Study of the Sources and Literary Simulations of Folkioric Phenomena.” Southern Folklore Quarterly 43(1-2): 17-37.

Greenhill, Pauline, and Sidney Eve Matrix, eds. 2010. Fairy Tale Films: Visions of Ambiguity. Logan: Utah State University Press.

Greenhill, Pauline, and Jill Terry Rudy eds, 2014. Channeling Wonder: Fairy Tales on Television. Detroit: Wayne State University Press.

Short, Sue. 2015. Fairy Tale and Film: Old Tales with a New Spin. New York: Palgrave Macmillan,

Smith, Kevin Paul.2007. The Postmodern Fairy Tale. New York: Palgrave Macmillan.

Sullivan, C.W.2001. “Folklore and Fantastic Literature.” Western Folklore 60(4):279-96.

Zipes, Jack. 2010. The Enchanted Screen: A History of Fairy Tales on Film. Clifton, NJ: Routledge.

[15]译注:ATU,即Aarne-Thompson-Uther Classification of Folk Tales, 指的是以三位民浴学家阿尔奈、汤普森、尤瑟命名的民俗故事类型分类系统,简称ATU分类法,其中550号至559号大类是「神奇的援助者」故事类型,该大类中的510 号即「灰姑娘」亚故事类型。

[16]Šmidchens, Guntis. 1999. “Folklorism Revisited.” Journal of Folklore Research 36(1): 51-70.

[17]Šmidchen描述的是赫尔曼•鲍辛格对民俗主义的早期定义。我想在这里以及后面的参考文献中确认的一点是,民俗主义是一个复杂而又微妙的概念,三言两语是解释不清的。其实,鲍辛格、汉斯·莫瑟(Hans Moser)以及其他欧洲学者们开创性的理论硏究,已经为今天的类民俗讨论奠足了基础。关于更多德国学界对民俗主义的讨论,请参见 Bausinger, Hermann. 1990. folk Culture in a world of Technology. Translated by Elke Dettmer. Bloomington: Indiana University Press.

Bendix, Regina. 1988. “Folklorism: The Challenge of a Concept.” International Folklore Review 6:5—15.

Moser, Hans. 1964. “Der Folklorismus als Forschungsproblem der Volkskunde.”

Hessische Blätter für Volkskunde 55:9-57.

[18]译注:即「神奇的援助者」类型中「灰姑娘」亚类型的「受到迫害的女主人公」变体。

[19]Bendix, Regina. 1997. “Folklorismus/Folklorism.”in Folklore: An Encyclopedia of Beliefs, Customs, Tales, Music, and Art, vol. 1, edited by Thomas A. Green, 337-39. Santa Barbara: ABC-CUO.

[20]Dargis, Manohla. 2014. “Dumped by Her Prince, So Watch Out.” New York Times, May 29.

[21]关于更多狸猫民俗, 请参见 Foster, Michael Dylan. 2012. “Haunting Modernity:

Tanuki, Trains, and Transformation in Japan.” Asian Ethnology 71(1): 3-29.

[22]关于《百变狸猫》令人深思的讨论,请参见Ortabasi, Melek. 2013. “(Re)animating Folklore: Raccoon Dogs, Foxes, and Other Supernatural Japanese Citizens in Takahata Isao’s Heisei tanuki gassen pompoko.” Marvels and Tales 27(2): 254-75.

[23]日本长野县的民俗「分福茶釜」的英文翻译请参见Mayer, Fanny Hagin.l984. Ancient Tales in Modern Japan: An Anthology of Japanese Folk Tales. Bloomington: Indiana University Press. 194-40

关于绘卷上的狸猫妖怪,请参见 Foster, Michael Dylan. 2015. The Book of Yōkai: Mysterious Creatures of Japanese Folklore. Oakland: University of California Press. 45-46

[24]Ortabasi, Melek. 2013.“(Re)animating Folklore: Raccoon Dogs, Foxes, and Other Supernatural Japanese Citizens in TaKahata Isao’s Heisei tanuki gassen porrmoko.” Marvels and Tales 27(2): 254-75.

[25]Machacek, Gregory. 2007. “Allusion.” PMLA 122(2): 522-36.

[26]关于文学民俗学(literary folkloristics)中用典的讨论,请参见Dolby, Sandra K. (Original work published 1989) 2008. Literary Folkloristics and the Personal Narrative.Bloomington: Trickster.

文中,他如此解释道:「在叙事表演的主位系统中,典故是被利用和依赖的对象,因为基础的文体传统(stylistic convention)支撑了叙事、表演,让其为读者所接受。

[27]lwabuchi, Koichi. 2002. Recentering Globalization: Popular Culture and Japanese Transnationalism. Durham: Duke University Press.

[28]译注:即指向性。

[29]译注:即coming-of-age tale,也可译作成人礼故事,因为这不仅是个常见的文学、影视题材,同时也是一个典型的民俗故事类型。

[30]译注:这是斯蒂•汤普森编着的《民间文学母题索引》对母题的分类方法。

[31]Thompson, Stith. 1955. Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. 6 vols. Bloomington: Indiana University Press.

[32]Koven, Mikel J. 2008. Film, Folklore and Urban Legends. Lanham, MD: Scarecrow.

[33]Saijo Tsutomu. 2009. Sen to Chihiro no shinwagaku. Tokyo: Shintensha.

[34]Reider, Noriko T. 2005. “Spirited Away: Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols.” Film Criticism 29(3): 4-27.

[35]Yanagita Kunio. 1968. Teihon Yanagita Kunio shu. Vol. 4. Tokyo: Chikuma shobo.

[36]Blacker, Carmen. 1967. “Supernatural Abductions in Japanese Folklore.” Asian Folklore Studies 26(2): 111-48.

[37]Komatsu Kazuhiko. 1991. Kamikakushi: Ikai karo no izanai. Tokyo: Kobundo.

[38]译注:Constituent parts,亦可译作「组成部分」。

[39]博伊德和西村还指出「民俗和日本神道的思想也根植于在影片的文化词汇之中」。他们在禊祓(净身)信仰这方面进行了深入探讨。但我对他们的评价抱以异议,我认为这些不过是「思想(perspectives)」而已,影片不过是模糊地参考了一个世界观,而不是对可识别的宗教行为的直接引用。参见Boyd, James W., and Tetsuya Nishimura. 2004. “Shinto Perspectives in Miyazaki’s Anime Film Spirited Away.”Journal of Religion and Film 8(2).

[40]Reider, Noriko T. 2005. “Spirited Away: Film of the Fantastic and Evolving Japanese Folk Symbols.” Film Criticism 29(3): 4-27.

[41]2014年,在我所教授的印第安纳大学的民俗学本科课程上,有一位学生作了一份关于雅加婆婆的报告。报告中,学生解释道,这个传说人物不仅出现于俄国或斯拉夫人的民俗之中,日本民浴中也有一个类似的形象「汤婆婆」,她随即展示了一张《神隐少女》的电影截图。在不同的语境下,像这种人物创作的类民俗被杰弗里·托尔泊特(Jeffrey Tolbert)描述为「反向示意」,「它牵涉新的创作,新的没有连续性的体验;还涉及将这些元素组成一部『传统』叙事的语料库,以现有的民俗作为模版(但却完全不求助于任何特定的传统)」

[42]编注:「蓖」通「篦」,音必,在中文是一种比梳子密的梳头用具,称「篦子」。

[43]Machacek, Gregory. 2007. “Allusion.” PMLA 122(2): 522-36.

[44]Santino, Jack. 1992. “Yellow Ribbons and Seasonal Flags: The Folk Assemblage of War.” Journal of American Folklore 105(415): 19-33.还可参见 Santino, Jack. 1986. “The Folk Assemblage of Autumn: Tradition and Creativity in Halloween Folk Art.” In Folk Art and Art Worlds, edited by John Michael Vlach and Simon Bronner, 151-69. Ann Arbor: UMI Research Press.

[45]Shukla, Pravina. 2008. The Grace of Four Moons: Dress, Adornment and the Art of the Body in Modern India. Bloomington: Indiana University Press.

[46] Bauman, Richard. 2004. A World of Others’ Words: Cross-Cultural Perspectives on Intertextuality. Malden, MA: Blackwell.

[47]Barthes, Roland. 1979. “From Work to Text.” In Textual Strategies: Perspectives in Post-structuralist Criticism, edited by Josue V. Harari, 73-81. Ithaca: Cornell University Press.

[48]Culler, Jonathan. 1976. “Presupposition and Intertextuality.” MLN 91(6): 1380-96.

[49]Bauman, Richard. 2004. A World of Others’ Words: Cross-Cultural Perspectives on Intertextuality. Malden, MA: Blackwell.

[50]ōtsuka Eiji. 2001. Teihon monogatari shohiron. Tokyo: Kadokawa shoten.

[51]转引自 Azuma, Hiroki. 2009. Otaku: Japan’s Database Animals.Translated by Jonathan Abel and Shion Kono. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[52]同注[35]。

[53]Azuma, Hiroki. 2009. Otaku: Japan’s Database Animals. Translated by Jonathan Abel and Shion Kono. Minneapolis: University of Minnesota Press.

[54]Culler, Jonathan. 1976. “Presupposition and Intertextuality.” MLN 91(6): 1380-96.

[55]严格说来,东浩纪的论著探讨的是日本流行文化中特定的歴史时期中特定的消费对象,比如动画和漫画,他特别关注的是当代人热衷于消费非叙事性作品的现象。但是他提出的数据库的比方有着更广泛的意义,可以用于描述日本海内外的类民俗作品。

[56]Grobman, Neil R. 1979. “A Schema for the Study of the Sources and Literary Simulations of Folkloric Phenomena.”Southern Folklore Quarterly A3(l-2): 17-37.

[57]Culler, Jonathan. 1976. “Presupposition and Intertextuality.” MLN 91(6): 1380-96.

[58]Foley, John Miles. 1991. Immanent Art: From Structure to Meaning in Traditional Oral Epic. Bloomington: Indiana University Press.

[59]佛利的「传统指示性(traditional referentiality)」和「内在艺术(immanent art)」的概念虽然是在口头叙事理论的语境中提出来的,但和本文所讨论的典故有着巨大共通之处。参见注[53]。

[60]饼干桶公司在官网上就有所表示,他们腾出了商店的空间去保存这些「手工艺品」,「我们希望每一家饼干桶老乡村店能成为一座美国文物的博物馆」,「一步一歩地进行复原」。参见

http://www.crackerb3arrel.com/store/explore-our-decor/restoration-step-by-step/

(2015 年 6 月 16 日)。

[61]参见 Cashman, Ray. 2006.“Critical Nostalgia and Material Culture in Northern Ireland.”Journal of American Folklore 119(472): 137-60. 和Foster, Michael Dylan. 2009. “Haunted Travelogue: Hometowns, Ghost Towns, and Memories of War.”Mechademia 4(1): 164-81.

[62]Dorson, Richard M. 1971. American Folklore and the Historian. Chicago: University of Chicago Press.

[63]商业并非类民俗的唯一追求,可以参见托尔伯特对瘦长鬼影的都市传说的讨论:Tolbert Jeffrey A. 2013. “The Sort of Story That Has You Covering Your Mirrors’:The Case of Slender Man.” Semiotic Review, no. 2: Monsters;

http://semioticreview.com/index.php/thematic-issues/issue-monsters/22-the-sort-of-story-that-has-you-covering-your-mirrors-the-case-or-slender-man.

[64]其实,从类民俗到大众认可的民俗的这样一种运动,水木茂创作的妖怪漫画,将妖怪(重新)转化为20世纪的流行幻想就是典范,代表作有《咯咯咯的鬼太郎》。参见 Foster, Michael Dylan. 2009a. “Haunted Travelogue: Hometowns, Ghost Towns, and Memories of War.” Mechademia 4(1): 164-81.

Foster, Michael Dylan. 2009b. Pandemonium and Parade: Japanese Monsters and the Culture of Yōkai. Berkeley: University of California Press.

[65]Mitchell, Elvis. 2002. “Spirited Away (2001) Film Review: Conjuring Up Atmosphere Only Anime Can Deliver.” New York Times, September 20.

[66] Sragow, Michael. 1999. “Pompoko.” New Yorker, September 20.

[67]Otaku Center, January 19, 2011,

http://www.otakucenter.com/showthread.php?61165-Heisei-Tanuki-Gassen-Ponpoko-An-lchigosan-Review.

[68]Napier, Susan J. 2001. “Confronting Master Narratives: History as Vision in Miyazaki Hayao’s Cinema of De-assurance.” Positions 9(2): 467-93.

[69]Thompson, Stith. 1955. Motif-Index of Folk-Literature: A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends. 6 vols. Bloomington: Indiana University Press. 1:19

【美】迈克尔·迪伦·福斯特著:《类民俗:在流行文化世界中重塑民俗》

(The Folkloresque: Reframing Folklore in a Popular Culture World)

经“到民间去”公众号授权转载 2019-02-24

文章来源:《东方文化学刊》第八期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛