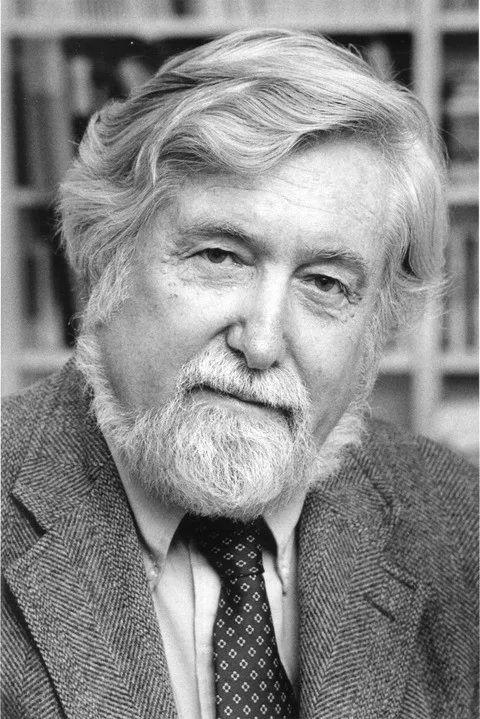

克利福德·格尔茨(Clifford Geertz, 1926.8.23-2006.10.30),美国人类学家,解释人类学的提出者。1950年毕业于俄亥俄州的安逖澳克学院,获得哲学学位。受当时美国人类学家C.克拉克洪学术思想的影响,对经验主义研究产生了浓厚的兴趣,进入哈佛大学社会学关系学系学习。1956年,他以《爪哇宗教》这部著作获得了人类学博士学位。格尔茨曾先后担任斯坦福大学行为科学高等研究中心的研究员、加利福尼亚大学巴凯学院人类学系副教授、芝加哥大学新兴国家比较研究会任人类学副教授、普林斯顿高等科学研究所社会科学教授。[图源:IAS]

一

我的词典这么说(它是“美国传统”(American Heritage)版的,对于今天这个场合来讲,是再合适不过的了):“思维”有两种主要的意义:一、“思考的活动或过程”;二、“思考的产物;理念;观念”。在说明第一种“过程”的意义时。列举了一些我们所谓的内在心理现象:“注意”、“期望”、“意向”,甚至“希望”,其隐含的意思是这组现象可以扩展到包括从“记忆”与“梦”到“想象”和“计算”等以某种方式可以称得上是“心智活动”的一切东西。在说明第二种“产物”的意义时,我们得到的是巨大、未分殊的、实质上就是文化的整体:“一个特定时期或特定社会阶级的智识活动或生产。”思维是在我们脑袋中运行的一切,思维也是这一切活动所产生的结果——特別是当我们把它们凑在一块儿的时候。

同一个词汇有相歧异的意义这件事本身当然并不令人讶异,至少在日常语言中可谓颇为平常:语言学家称之为“一词多义”(polysemy)的情形正是字词的自然状态。我之所以要举出这个例证。是因为它可以将我们带进约莫1920至1930年代之间在社会科学界出现的“统一与分歧的主题”之核心。在那段吋期,社会科学的总体运动趋势是:就上述第一种指涉内在心灵活动的、“心理学上的”意义来论人类思维者,稳步地推展出一种极端的同一论观点(unific view);另一方面,以第二种指涉社会现实的、“文化上的”意义来探讨人类思维者,则亦稳步地推展出一种极端多元纷歧的观点,两边的进展并驾齐驱、互别苗头。这个情势激发了一些如今已经深化到足以威胁逻辑一贯性的议题,不论我们是在实验室、诊所、贫民窟、电脑中心,还是在非洲村落中做研究,我们终究被迫要去省思:“我们认为思维到底是什么?”

在我本人所处的人类学这个社会科学的特殊一隅里头,这个议题很晚又很快地以一种特别令人丧气的形式出现。在这个学科形成时期的马林诺夫斯基、博厄斯和列维-布留尔,继他们之后的沃夫、莫斯和埃文思-普里查德,乃至今日的霍顿(R. Horton)、道格拉斯(Mary Douglas)和列维-斯特劳斯,没有一个人能免于为此困思横虑。首先被形塑为“原始心灵”(primitive mind)问题,嗣后被表述为“认知的相对主义”(cognitive relativism)问题,最近则被观解为“概念的不可通约性”(conceptual incommensurability)问题。不变的是在这方面进展最大的只不过是把最红的术语换了换。然而关于人类心灵的最小公分母观点(“连巴布亚人”(Papuans)也会排除中间项、分辨物件、还有将后果系属于原因)和“非我族类,其心必异”的观点(“亚马逊土人自认为是长尾小鹦鹉(parakeet),将宇宙与村落结构混为一谈,还相信怀孕使男性无能”)这两者之间的龃龉,已经稳定地增长到愈来愈难以视而不见的地步。

“原始思维”这种说法的原始形式,也就是“我们文明人会对事物加以分析、逻辑性地相关联,并进行系统性地验证,这些可以从我们的神学、物理学、医学和法律上看得出来;而他们野蛮人,却在具体形象、神秘力量的介入以及直接热情搅成的一盘大杂烩中胡乱地兜圈子,这可以从他们的神话、仪式、法术和工艺中看出来”这类的想法。随着我们对另一半人类是怎么思考的知道得愈来愈多(而且也对已开化了的(unvirginal)理性如何思考了解得更多),这类想法当然已经渐渐地灭绝。虽然它还在几种特定的发展心理学、几种特定样式的比较历史学,还有政府外交部门的一些特定圈圈里苟延残喘。博厄斯与马林诺夫斯基以各自不同的方式将其学术生涯中的一大部分贡献于证明这种想法的错误,其谬误的症结在于试图将文化材料阐释为个人意图的表达而非社会体制。不管作为过程的思维和作为产物的思维两者之间可能有什么样的关联,孤独的思想家闭门虚构出事实或者编织幻想,这种所谓罗丹(Rodin)模式都不足以将之厘清。神话不是梦,而数学证明的理性也丝毫不能保证数学家的心智正常。

对于这个议题的第二种探讨方式——“认知的相对主义”,其内容则充塞着一系列尝试,或多或少可以说是竭尽全力在避免与上一种想法并存的那种文化就是心灵放大的谬想,以及我们是合逻辑的、你们是糊涂的这种偏狭心志(provincialism),这类研究试图将特定的文化产品(美洲印第安人的文法形式、北极地区聚落模式的季节性变迁、非洲人的占卜技术)联系到特定的心智过程(肉体的知觉、时间的意识、原因的归属),从而提出一些特定的假说,诸如印第安霍皮族人(Hopi)认为自然世界是由事件而非物体所构成:爱斯基摩人对时间的体验是循环性的而非序列性的;阿赞德人以机械的语汇来构思因果锁链,但却以道德语汇来解释因果锁链的交叉等等。这些假说的真确性能还尚待商榷。但这类研究至少开启了一种区别,即认清“不管属于哪个民族、住在哪个地方的人们都必须藉以思维的工具”与“一旦真正着落于现实之中来思考时,他们所涉及的感知、想象、记忆或其他任何心智活动”二者是不同的。

他们比较不成功的地方在于:虽然开启了上述区别,但却未能避免极易相伴而生的一种“每个民族都有理当属于它自己的心理学”的特殊主义。倘若动词形式、营寨布局以及对鸡下毒等仪式都会产生某种独特的心智运作模式。那么被封闭在某个文化中的人,如何能够透视封闭在另一个文化中的人的思想?这个问题将变得彻底无解。既然认知相对主义的作品本身之立足基础,就在于自称做到了这样的透视。而且还是相当深入的一种透视,这种情势当然一直令人有如坐针毡之感。沃夫说:霍皮人的张量(用以标明作为独立现象的张力、趋势、持续期限或耐力等的字词)使推理变得抽象,几乎超越我们能够听懂的程度。埃文思-普里查德于尼罗河上游碰上歌颂牛的诗和用黄瓜献祭的仪式吋,慨叹道:“我们觉得自己像是一场皮影戏的观众,看着布幕上虚幻的影像……所见所闻与心灵所意会者,完全是两码事。”

如我之前所提过的:正当这种将思维之“产物”面加以极端多元化的趋势发生之时。不仅在人类学,而且在历史学、哲学、文学。还有社会学的某些特定领域里,一些很有力的、针对思维之“过程”面加以统合研究的路径也实力看涨——尤其是心理学、语言学,以及博弈论与电脑科学等晚近的创意,因而使情势演变得更为困难。这些统合性的研究路径相互分歧,唯一能把弗洛伊德、皮亚杰、冯·诺依曼和乔姆斯基(姑且不论荣格和斯金纳)联结在一起的,只有这样一个信念:不管时间、空间、文化与环境如何分歧,人类思维的机制都是不变的,而且他们知道那个机制是什么。但是,这种朝向“将理念建构(ideation)观念化为某种普世皆同的过程”(用我所能想得到的最中立字眼来讲)的总体运动趋势,自然而然也会对多元论者造成影响。即便是在最彻底的多元论者心目中,仍然保有“智人(homo sapiens)心智运作之根本同一性”或所谓“人类心理的统一性”这样的基本信条,尽管他们如何急迫地想要摒弃一切原始心灵或文化种族主义的观念。但是,那种同一性的内涵却仅局限于普通能力之中最普通的部分,几乎不超出学习、感觉、抽象与类推这几种基本能力,一旦这类事情以较具风土特性的图像出现时,则或是相互之间无法对应,或是难以并冶于一炉。总之,这种一切都既是平常之中的平常,却又是特殊之中的特殊的含糊闪烁就显得愈发强烈。

那些由于户外田野工作条件使之难以规避这项事实的人(民族志学家、知识社会学家、科学史家、献身于日常语言的研究者)所采取的反应是:不管电脑怎么运作、文法怎么形成,或者自我怎么被揭露,我们所发现的、存在“于自然情境中”的思维,除了种类纷繁之外还是种类纷繁。这种反应将议题推出了心灵世界的网罗,并以一种预期在意义上更具伸展力的词汇来重新加以陈述。对以列维-斯特劳斯为首的结构主义者而言,思维的产物面变得确实是纷繁多端的许多恣意构筑的文化符码,其中还包括着美洲虎、刺青和腐烂的肉,但若能对这些文化符码加以恰当的解释,将会得出属于过程面的心理学上恒定不变的主题,犹如这些符码的白话译文。巴西的神话或巴赫的赋格曲,都是关乎知觉之对比、逻辑之对立与省略关系的转塑(relation-saving transformation)之事物。就诸如玛丽·道格拉斯之流的新涂尔干主义者言之,虽然其论点所获得的拥护之广泛可谓为社会人类学、社会史与社会心理学的正统,然而他们却利用一种新的、改良过的社会决定论来重新联结产物面与过程面,在这种决定论中,意义体系变成了一种介乎分歧的社会结构与不变的心理机制之间的界面,例如,不厌其烦地挑剔食物的希伯来饮食法,就表现了一个在社会消融(social absorption)的威胁环伺之下,封闭社群的界限偏执意识(boundary-obsessed consciousness)。就象征行动理论家(一个虽小但却顽强的帮派,除了些许保留之处,我可谓是其效忠者之一)而言,思维是对文化形式的有意操弄,而诸如犁地、沿街叫卖之类的户外活动和希冀、懊悔之类的内在体验一样,都是这种操弄的极佳范例。然而,不管是哪一种研究路径(除上述之外,另外还有一些未提及),以前被视为不同民族之间心理过程之相容性的问题,如今则被视为不同的话语共同体之间概念结构的可通约性问题——处于当今的时空,一个人若想否认这一点,他必须一并否认的东西可比以往要多得太多了。这种问题陈述方式的转变,引导一些研究者转而进军我认为我们可以称之为“实际生活认识论”(practical epistemology)的领域,例如出自相对主义阵营的维克多·特纳、埃德蒙·利奇(Edmund Leach)、米尔怡·伊利亚德(Mircea Eliade)和麦尔福·斯皮罗(Melford Spiro)等等,另外还有出身自各种不同背景的,诸如托马斯·库恩、米歇尔·福柯、纳尔逊·古德曼等等,以及我本人。

思维作为产物,其种类之繁可谓洋洋大观,但作为过程,却又如此神妙地始终如一。因此它不仅成为社会科学界中一个日趋强大的创发性悖论,从各个方面推动了理论的进展,而且其中不乏颇有见地之作。但是,这组悖论的性质却愈来愈倾向于被认为关系到翻译的谜题(即在某个表意体系中的意义,如何以另一个表意体系来表达?这个谜),也就是说学界越来越认为它关系到文化的诠释学(cultural hermeneutics)而非概念的力学(conceptive mechanics),以这样一种形式呈现,它可能不会比以前更容易处理,但至少把战场带回了家里,因为一位哥白尼学说的信徒如何理解一位托勒密学说的信徒?一位第五共和时期的法国人如何理解一个旧体制时期的人?或一位诗人如何理解一位画家?这类的问题,看起来与一位基督徒如何理解一位穆斯林?一个欧洲人如何理解一位亚洲人?一个人类学家如何理解一个土著?这类问题是一模一样,反之亦然。如今我们统统都是土著,其他任何一个不直接属于我们这一群的人,都是外乡人。曾经一度被看作是探究野蛮人是否有能力分辨事实与幻想的工作,如今看来确实在探索他人如何组织他们的象征所指涉的世界——不管他们是在海的那一边,还是就在走廊的那一头。

二

现在我想要稍做探讨的,正是我们该如何去理解现代思维所表现出来的分歧性本身。我真正的目的并不在于给出这样的一种理解,那不仅远超出我力所能及的范围,而且根本就不是任何人所能做到的。这项工作就像诗学或古生物学,是由致力于建构被库恩(他不断地为速读者铸造可资滥用的词汇)称为“学科模型”(a disciplinary matrix)的一个代代相承的学者群体才可能做的工作。我的评述方向,的确是藉由勾勒出我认为它应该具备的某些特性,以期导向于这样一种模型的建构。呼吁创作出一种以思维为题的民族志(如我以下将要做的),就是通过在如何思索思维这个题目上确立一定的立场,从而就思维是什么这个议题择定某个立场。

把针对现代生活公众论坛(fora)与公共场合(agorae)中运行的思维所做的研究称为“民族志”。看起来好像是将它强纳为我自己粗通一二的学科模型——人类学——的禁脔,但这绝非我的用意,就好像当我们还在为斗鸡和穿山甲困惑不已时,其实任何人对这些事所知的都比我们多。我的用意是在强调其性格中的一种特定偏向:亦即它是(或者它无论如何应该是)一种历史学的、社会学的、比较的、阐释的,以及有点抓多少算多少味道的事业,其目的在于通过为混沌不明的事物提供一个可彰显其意含的语境,使之变得清晰可辨。能将勉力应对过渡仪式中之色彩象征体系的维克多·特纳、罗列展示葬礼中的死亡意象以及童年时的校舍意象的菲利普·阿利埃斯(Philippe Ariès),与从油滴中搜寻出主题(themata)的杰拉德·霍尔顿(Gerald Holton)这三者联结在一处的,是这样一种信念:理念建构无分粗精,都是一种文化创造物,正如阶级或权力一般。它的性质应被界定为一种必须要以支撑其存在的行动来推断其表现的东西。

1958年前后巴厘岛的一次斗鸡仪式。格尔茨在《深层游戏:巴厘岛斗鸡的记述》一书中认为,表面上巴厘人斗鸡是赌钱,其实质是将巴厘人的社会地位等级在仪式中的呈现。[图源:Wikipedia]

我们要“以民族志的方式”来了解思维(任何思维,不论它属于罗素爵士或寇佛男爵(Baron Corvo),属于爱因斯坦或一些正在蹑手蹑脚围捕猎物的爱斯基摩人)。换言之,就是描述让思维在其中能具有某种意义(无论是什么样的意义)的世界。从这样的观念中,可以相当直接地导引出一些很切乎实际的意含。但它却也更广泛地激起了一些强大的、使人陷入深渊的,而且至今无论如何都反常地难以平静的恐惧。在那些社会现实传统及其多元化冲力的承袭者看来,这开创了针对思维的一种更有益的探索方式,但在那些内在动力传统及其统一化驱力的继受者眼中,它却是对理性之基石的一场摧毁。

在比较直接的意含中,最明显的一项是以这个观点来看,理论就是把这个或那个社群中既有的象征形式(语言、艺术、神话、理论、仪式、科技、法律和敝帚自珍的家伙称之为常识的一大堆混杂在一块儿的箴言谚语、办事规矩、偏见和听似合理的故事)拿来私自兜售的行径,对这样的形式和这样的社群的分析,正是用以阐释思维的基本原料而非附带添加剂。知识社会学(权且用一下这个最常受到青睐的牌子,虽然对我的口味来讲,它的康德味道未免太重了点)不是把不同的意识种类拿来与不同的社会组织模式配对,然后以后者深层之中的某处为立足点,将因果的矛头瞄准前者射去——那就好比说理性主义者戴着方帽子坐在方形的房间里,于是他们脑子里的思维就是方形的一样,若是如此,那我就要效法史蒂文斯那样提议:“那他们何不试试墨西哥大圆帽!”知识社会学是在理解认知、情感、动机、理解、想象、记忆……或其他任何东西本身,不只如此,它还要把它们当成直接的社会事务来理解。

精确地讲,究竟要如何达成这项目标?如何分析作为社会行动的象征运用。从而写出一份户外心理学?当然这是一件极端困难的工作,从肯尼斯·柏克、奥斯汀和罗兰·巴特,到格雷戈里·贝特森、尤尔根·哈贝马斯和欧文·戈夫曼,各有各的法门。不过归根结底,至少这点是很明白的(假如这里有任何事可称得上“明白”的话):这么做就是常识藉由将社群视为建造与拆解思维的工坊,将历史视为思维征服与被征服的疆域。以弋航于“多元/统一”、“产物/过程”的两难之间,并因而涉足于权威的再现、疆界的标定、辩说的修辞、誓言的表达与对异议分子的监控等这些关乎实力的事务

走笔至此,想象界域变得愈发政治,更糟糕的是那些认为心灵(mind)(或本我)是独具一格之物的人,比如谈秘密洞窟的赖尔和谈镜式本质的罗蒂,他们的不自在感将变得愈益严重,这种不自在感藉由一些并不完全一致的方式表达出来:如对特殊主义的恐惧、对主观主义的恐惧、对观念论的恐惧,当然也包括了对相对主义的恐惧——前面几种恐惧汇聚而成知识分子的一种至大的恐惧(Grande Peur)。假若思维真是这般地依赖于外在世界,则何以保证它的普遍性、客观性、有效性和真确性?

这种对特殊主义的恐惧(我假定它如今已经是相当明白的事实)。我认为有一点像是学术圈的精神衰弱症,在我本人所属的人类学这个学科之中尤为严重。我们有些致力于研究特定个案(而且通常是极为特殊的案例)的同行,不断地听人说我们这么做是在侵蚀一般知识的可能性,应该舍此以就某些诸如比较性学或文化动力学之类真正科学的东西……云云。不过,对特殊主义的恐惧也相当强力地出现在与历史有关的领域。一位历史学者曾经写道:这种恐惧的真正恐怖之处在于一个人若纯粹只是知道一些特殊的事情,他终将只知道一些无关紧要的事情。至于主观主义的指控(某些社会学家与科学史家遭到这种指控的概率或许稍高于我们其他同侪),其主旨是:如果全然运用意识形态或理论信奉者的概念视野来阐释意识形态或理论,则将没有任何手段可资判断这些思维是否中肯以及一者比另一者高明的程度。至于观念论。这个词通常不是意指服膺于某种明确的哲学教条〔诸如信仰理解就是本质(esse est percipi)或者什么別的东西〕,而只是说某人太过执着于浮面的表象、象征等等,而较深层的真实、神经元等东西将会被无力的表象所混淆。最后。相对主义所招致的不仅包括这一切的罪孽,还要加上全世界卫道人士对道德颓唐和逻辑谬误的指控(通常说到这时也把希特勒给扯进来)。思维就存在于你发现到它的地方。你可以在任何形貌的文化与任何规模的社会里看到它,而你必须得去探究的,就是那些形貌和规模。这样的观点或多或少被认为等于是宣称:除了“入乡随俗”、“人各心头一把尺”、“百里不同风、十里不同俗”、“不可以己之心度他人之腹”这几句俗话以外,我们对思维实在没什么可说的。

不过,我们还是有一大堆的话可说。比如,关于我之前提过的翻译这个问题,即如何能(或如何不能)将意义相当完整地从一种话语搬移到另一种话语之中?关于主体间性(intersubjectivity)的问题,即相对独立的个人,如何能(或如何不能)对类似的事物达致相当接近的理解?关于思维如何构想变迁?(革命以及类似的一切)、思维的疆域如何划定分割?(“今大我们举行领地命名式……”)、思维的规范如何维系?思维如何获得模型?思维如何分工?等等,有一大堆的东西得说。以思维为题的民族志与以其他任何事务(如崇拜、婚姻、政府、交易)为题的民族志一样。都不是以夸张分歧性作为目的,而是认真严肃地将思维本身视为分析性描述以及阐释性深思的对象。这么做既不会威胁到我们道德纲纪的完密,也不会威胁到语言学家、心理学家、神经生物学家、灵长学家,还有创造人工智慧的技师可能正在奋力追索的有关感知、情感、学习或信息过程的任何恒定性质。它真正会威胁到的,其实是人人尽皆具备的本能力量(pristine power,从西奥多·施瓦茨处借来的词汇)。比起对这个时代或那个地点的研究,藉由对社会建构出来的说法与观点(从纳尔逊·古德曼处借来的一个词汇)进行考察。更利于我们揭露我们如何思维这里头的偏见。

三

某个这类探索者的发观关系到另一位其他种类探索者的发现。这种情况本身当然显现了颇大的翻译问题;假设这个问题在实际上有妥协的余地,而不同的社群在概念上又可以相互沟通,则翻译无疑将为双方的思维带来某种巨幅的变迁。但是,探讨这个问题将涉及太多技术上的细节,而且时机无论如何可能都尚未成熟,所以我不此之图,而是想描绘出民族志研究路径一旦被用以瞄准我们此处所讨论的总主题“心灵的五彩生活与单一生活”时究竟会是什么个模样,藉以使之变得稍微比较明晰可见。我的论点是:这个议题的分歧面(能勾起田野调查这行中老狐狸兴趣的那部分)能够告诉我们的,和这个议题的统一面(对娴熟于假设前提的刺猬更具吸引力的部分)能够告诉我们的一样多。这个论点显然要求我,就算没有例证,至少也要就方法论的预设和研究程序方面多做说明。

这些预设中的头一项,也是最重要的一项,就是共同组成现代学术之零散话语的各个学科(或学科模型),如人文学科、自然科学、社会科学等,不只是知识上的有利位置,也是在世界存在的一种方式(引一句海德格尔的术语)、一种生活形式(用维特根斯坦的术语),或者纯理智经验的杂凑(varieties of noetic experience)(用威廉·詹姆斯学派的术语)。巴布亚人与亚马逊人以同样的方式栖居于他们所想象的世界,高能物理学家或腓力二世时代的地中海史家亦然——至少有一位人类学家是这么想象的。当我们开始看到这一点,并且开始去解构叶芝的意象、钻进黑暗的洞窟,或者去评估学校教育对经济成就的影响效果之时,我们所针对的不只是一个技术上的工作,而且是界定了某人生活之大部分的一个文化框架,于是一份关于现代思维的民族志开始得以显现为一项紧要的研究计划。我们想去扮演的角色,原来却是我们发现自己所拥有的心灵。

用以解析这种由专业所塑造(metier-made)的心态,并使它们为那些对此颇为生疏或持否定态度的人显得可以了解(同样也是为了这类心态的拥有者,对他们来讲,那些心态是无法逃脱的宿命)的研究方法,当然几乎不可能没有前例可用以指导其发展。在面临不熟悉的看待事物的方式时,能够减轻迷惑,向来是属于我这门学科当中至少一个流派的看家本领,这种人类学关注的就是如何使特瓦人(Tewas)、土耳其人(Turks)与特鲁克人(Trukese)变得比较不像是闭锁在重重疑云中的谜团。此外,也有其他人曾经处理过这个问题,比如历史学家(尤其是那些关怀点不局限于我们是如何变得比以前聪明许多的史学家)、文艺批评家(特別是那些不只读过马克·吐温和梅尔维尔(Melville)原著的批评家),近来甚至还包括哲学家——他们突然想到:如果文法教本为英文读者注解了这个世界(其封面页或许也能为德文读者做点贡献),它应该也可以为其他人(比如中文读者)做出同样的贡献。但至今为止。关于如何领悟到他人经验的曲线,并至少将它局部地传达给与其经验弧线相去甚远的人,我们已经学到的一切,还谈不上能为历史学家与社会学家、精神病学家与律师,或者(原谅我揭个疮疤)昆虫学家与人类学家创造出主体间的联结(intersubjective connection)。

无论如何,仅就我自己的领域而言,关于现代思维的一种民族志式理解,就有许多方法论的主题可以拿出来讨论。但我将自我节制,仅简单扼要地指出三点:殊途同归的资料之运用;语言分类法的解释;以及生命周期的审视。

所谓殊途同归的材料,指的是描述、估量、观察等等随心所欲地采集到的一切未标准化的事实,从品类、精确度或涵盖规模等各面来讲,它们都是彼此分殊的。甚至可说是相当琐碎多样的,它们被随机收集而来,描绘之内容亦纷繁多端,但只因为一个简单的理由,却使它们足以相互发明:它们所描述、估量或观察的众多个人,直接牵涉彼此的生活,用阿尔弗雷德·舒茨的一句嘉言来讲:人们会“一同变老”。这样,它们不同于藉由民意测验、抽样调查或统计所得到的资料。这些资料所生产出来的事实,关系到一群群彼此之间没有其他关系的个人:所有在1960年代拿到经济学学位的女性;自第二次世界大战以来,每两年以亨利·詹姆斯为主题的论文出版数量。人类学对自然社群(即以多重途径相互关联的人类群落)的关注,使它有可能将看来仿佛只不过是一个异质性材料凑合而成的杂烩。转变成互相强化的一个社会理解的网络。而且,既然现代学者并不比布须曼人更独来独往,当然有可能对他们进行同样的研究。

布须曼人,是生活于南非、波札纳、纳米比亚与安哥拉的一个原住民族,是科伊科伊人的相近种族。布须曼人是非洲南部的民族集团,又称桑人。[图源:theplanetd.com]

的确,一旦我们未被“文学”、“社会学”或“物理学”之类掩盖真相的词汇所困惑而能直探事态的底蕴,我们就会发现大部分有效运作的学术社群,并不比大多数的农村大多少,而且也和农村差不多一样是向内生长的。甚至有些学科彻底符合这个模式:几乎每个富有创意的数学家(一位15世纪意大利的美学家,曾巧妙地将他们贬抑为以证明扼杀了自己智识的一群人)彼此都互相认识,而他们之间的互动(一种不折不扣的涂尔干式团结(Durkheimian solidarity)!)足以让祖鲁人感到自豪,这情形显然至今犹是。在相当程度上,同样的情况也可以在等离子物理学家、心理语言学家、文艺复兴学者和其他一些可称为(套句波义耳的老词)“无形学院”(invisible colleges)的学术领域中发现。我们可以从这些单位(若你高兴,你也可以称之为知识分子的村落)里收集到殊途同归的材料,因为当地居民之间的关系,通常不只是知识上的,还包括了政治的、道德的、与广泛的个人关系(近来日益盛行的是婚姻关系)。实验室与研究所、学会、重点大学的科系、文学家和艺术家的朋党、知识分子的派系。统统符合于同一个模式:关系盘根错节的个人所组成的社群,在这个社群里。你发现的关干甲的材料,也会告诉你一些关于乙的事情,因为他们彼此相交既久且深,都是对方传记中的人物。

看来可以从一般民族志转移到思维民族志的第二个方法论主题。是对语言范畴的关切,这当然并非人类学的专利;正如人们常说的。近来人人都要到语言的领域“插一脚”。但是,人类学对语言范畴的关注确实有那么点特殊的怪癖,它出现的时间可上溯至人类学奠基之初,以及关于“玛那”、“禁忌”、“夸富宴”、“劳保拉”(lobola)等词汇的漫长讨论盛行的年代,而且它一向喜好聚焦于那些意义一旦被解开似乎就能够阐明整套立身处世之道的关键词。

劳保拉(lobola),祖鲁、斯威士兰、科萨、西罗齐和恩德贝勒的南部及北部的一种婚姻习俗。指一种现金或财产(最常见的是牛),有时也被称为“新娘财富”和“新娘价格”。是准丈夫或其家庭的负责人承诺,将财产赠予准妻子家庭的负责人。图为2013年上映的南非电影《Fanie Fourie’s Lobola》的海报。[图源:movies.film-cine.com]

既然我对这些事情早就有兴趣,不同学科人士彼此之间在谈论同行时所运用的词汇自然而然就吸引了我——我把它们视为得以窥见正体现他们心态的一个途径。关于将数学证明形容为“深刻”、“精致”、“美丽”、“有力”或“微妙”,彼此之间究竟有何差异的谈论,尽管出自数学家们之口,但就和许多品酒师之间的对话一样,显然对他们圈内人而言是极端真切的,但对任何圈外人而言却都是恍惚飘渺的;物理学家用“tact”(机智、老练之意)和“skimming”(撇取奶油的动作)这样特异的词汇来表达赞美和谴责;而文艺批评家则在对圈外人谈到某种神秘属性之相对显现时,将之称为“realization”(实现),学术研究的献身者用这些词汇来表达他们的目的、判断、合理化等等,我觉得若能加以适切的了解,它们将极有助于我们领略学术研究的真正旨趣。

即便是针对含有浓厚的“劝诱性定义”式原素的那些更大、更宏阔的分类。包括它用以对自身进行分类的“科学”与“人文”之类的空洞划分,此种审视方式也有擅场之处。在我们这个处于中层位置的、宽广的次领域里(即斯诺所遗忘的“第三文化”),一个人究竟喜欢将这个行业称为“社会的”、“行为的”、“生活的”还是“人文的”科学(甚至根本彻底否定“科学”这个尊号)。将会大量地泄露出他心目中对这整个行业“是什么”,或者至少“应该是什么”,甚或至少是“应该极力避免变成什么”的看法。至于在各类科学之间的“硬性/软性”、“纯粹/应用”、“成熟/不成熟”的分别,以及在人文学科内部的“创造性艺术/批判性研究”的分别。则带有准意识形态的弦外之音,应该给予比它们通常所得的更多的反省——至少不应该只是针对智库中的技术官僚或者纽黑文市的衙门权贵偶一为之的暴动。

我的第三项主题——对生命周期的关切,虽然源于对人类生存之生物性基础的一种感受,但严格来讲并不具生物学的性质。此外,虽然它将社会的、文化的和心理现象都设置在职业的语境之中。严格来讲它也不是传记性的。在民族志分析中,过渡仪式、年龄与性别角色的界定、代际纽带(亲子、师徒)等一向都是重要的,因为它们标定了几乎每个人都会经验到的状态与关系,所以它们似乎至少为我们的材料所构成的旋涡提供了几个合理的定点。

有几种方式可以证明这种观察事态的方法颇有利于我们对思维的思考,我只举其中的两种为例。

第一种是表明学术领域的那种极端特异的职业模式:亦即一个人先从形势的中枢开始。然后向边缘移动。引进社群(induction into the community)的过程。就发生在顶峰或中枢所在地或其邻近之处,然而大部分人并不能安顿在顶峰、中枢或者其邻近之处。而是在某个低下、偏远的地方——不管那意象应该是什么。说得具体一点。以为这门专业为例,绝大多数博士学位的颁授至今仍出区区七八所大学;而得到博士学位者之中。仅有极小一部分在这些大学谋得了教职。当然其他地方也颁授些博士学位,而且或许近年来稍有分散化的势头(但最近的指数不太能支持这个说法)。但是总而言之,大多数人至今依然遵循着这样的职业模式:先在公认为形势核心之处待上几年,然后以不同的程度和不同的速度(套句流行的术语)“向下流动”,或者说至少大多数人自认为是如此。在其他一些学科,这种现象甚至更为显著:全美国的物理系布满了“在麻省理工学院(或加州理工学院)混过一阵子”的人;而先在普林斯顿大学念英国史然后到路易斯安那州立大学任教,可以赋予你的生涯一种特殊的音色。

看这种模式有多么古怪(我不想谈论它是否合乎正义的问题),想想警察这一行,每个人都是从底层被引进,然后一阶一阶地向高层移动;军队是采取两阶层式(two-caste)的职业途径——专职军官与应募入伍军人;至于天主教会,则是在教区神职人员大主教之间几乎没有任何其他层阶,因此绝大多数人都在同等、一般的层级上,一待就是三四十年。就我所知,还没心人研究过这种将人吸纳进学术圈的特殊模式对思维所产生的效果。但我相信应该有人做这项研究,而且我也相信这种或许可名为“被逐出伊甸园症候群”的现象(还有关于我们的仪式生活(例如学术会议)的一些突出性质的论析),对我们心智的一般形貌的形塑效果,比我们允许自己去理解到的更为重要。

我想在这个节骨眼上提出讨论的第二件事情,和前一点的关系相当密切。那就是在不同的学术领域内。成熟的周期也长短不一——不管怎么说,人们是这么认定的。数学当然是一个极端的例子(至少在一般大众的想象中是如此):数学家们似乎都是在18岁时开始绽放异彩,到25岁就金盆洗手、退出江湖。而在历史学界,已到知命之年的人,有时候还会被认为仍旧未成熟到足以完成一项重要的作品,这当然是另一个极端。就此而言,高等研究院(the Institute for Advanced Study)是个最有趣的窗口,人们可以在此见到各色各样的周期同时在运作着,呈现出惊异地杂错不协。说个笑话,一位高等研究院的访客在下午茶时请教一位数学家与一位历史学家:“近日来此处的景况如何?”历史学家对一旁嘴上无毛的青年摆摆手,答道:“噢,你看看,仍旧是培养数学家的育婴室。”“也是历史学家的养老院”,数学家接着说。

很显然,实际情况比此处所提到的要复杂得多,也需要比此处谈到的这些更细致的概念来进行判断。在这件事情上,我并无任何具体的论点有待捍卫,至于对我之前极粗率地提出的另一件事情。当然更无甚可说。我的主旨是不同学科领域中的“土著”对于成熟(以及成熟以后)的观念,以及伴随着这些观念所引发的焦虑与期待,大体上从内在形塑了任一特定个人“在心灵上的”状态。它们赋予个人的心灵状态一种独特的、生命周期的、年龄结构的音色。一种渗透于其全体的希望、恐惧、欲望与失望的结构,对它们加以深入考察时绝对必要的,就像我们曾对普韦布洛印第安人和安达曼群岛的矮黑人(Pygmies)所做的那样,但我们还未曾对化学家或哲学家做过类似的研究。

如上所言,一个人的确可以继续走这条路,建议思想家如何渐趋理解他们究竟是在干什么。但是,既然我们在此所关怀的是一个指向焦点更明确,同时普遍概括性更宽阔的议题——心灵生活中的同一性与分歧性,我们当然有必要推导出一些关于“将思维视作以种种不同方式被激发、组织、定向的一种社会行动”的寓意。

特别值得一提的是,必须放弃人类史上可以再次出现(假设以前曾经出现过)以受过教育的阶级为基础所建构起来的一个整合的高等文化,并为社会整体奠定一种全面通行的知识规范这种已经僵硬濒死的希望,代之以一种远为谦卑的企图:让学者、艺术家、科学家、专业人士以及政府官僚(我们敢存这种期待吗?)这些不仅在意见上(甚至在情绪上)而且在其经验的极根本处都极端不同的人,能再次找出一些切合时宜的言辞展开对话。传说青年时代的哈洛德·尼科尔森(Harold Nicholson)曾于1915年年底在伦敦的某个街头向一位女士解释自己为何总是不停地为文明辩护,当时他给出了这个著名的答案:“夫人,我就是文明!”这样的豪语,如今即使是在地位最尊的教授席(High Table)上,也已不复闻矣,我们尚能冀望的也只是设计出一个能让大家相互接近对方职业生涯的方法,但倘若此事成真,恐怕也将是一个最稀奇的现象、一个有用的奇迹。

四

“一般教育”的“一般性”到底跑到哪里去了?我们如何努力将之找回来,以求避免一场受过高等训练的野蛮人(韦伯所说的“没有灵魂的专家,没有心肝的纵欲者”)之间的竞赛?近来每一位对知识分子生涯有过认真思索的人,都为这两个问题而困思横虑、难以自拔。但在我看来,大多数围绕这些问题而兴起的讨论,注定是一种徒劳无功的努力、一种介于同样言之成理但却相当象牙塔式的立场之间无止尽的摆荡,因为它们将“应该(或不应该)复兴某种普及的人文主义”这个观念当成他们的出发点,例如马克斯·布莱克(Max Black)曾在某处说过:复兴一种“经过修正的”人文主义,“以致能有裨于我们解决自身的迫切问题,而非典雅绅士或文艺复兴时代廷臣的问题”。无论这样一个计划可能有多么吸引人(我本人就觉得它并不怎么诱人),它根本是不可能的事。

马克斯·布莱克(Max Black, 1909-1988),英裔美国哲学家,是二战后分析哲学领域的领军人物。他为语言哲学、数学哲学和科学做出了巨大贡献。[图源:MAA]

现代意识的品质证明就是它巨大的分歧性(我向来坚持不懈地宣传这一点,几乎到了偏执狂的程度)。对此刻以及往后的世代而言,“从人文学科的研究(或者从“科学的研究”)里产生一种全盘性的取向、看法和世界观(Weltanschauung),从而形塑文化的方向”,绝对是个幻想。这不只是因为这种单一“人文主义”的阶级基础以及与它相伴随的其他许多东西(比如合用的洗澡盆和舒适的出租车)一起彻底消失了,而且更重要的是关于学术权威的基础共识(旧典籍与旧礼节)已经不复存在。假如我在此地所构想的那种针对思维的民族志研究真的付诸实施,我敢肯定它将会强力支持上述结论。它将让我们更进一步意识到当前思维方式的极端分歧性,因为它将使我们对那种分歧性的理解,超越单纯涉及主题、方法、技术、学术传统等等东西的专业领域,而扩展到更广大的、攸关我们道德存在(moral existence)的框架。“将某些普遍流行的‘曾被想过和说过的最好的’意识形态融汇为一,并将之灌注于学校课程之中”这样一种“新人文主义”概念,看起来将不只没有说服力,而且根本是一个乌托邦。老实说,若它有可能实现的话,还真有点惹人烦恼。

但是,就算我们对“职业的特性对我们的生活穿透得多深”、“这些职业作为‘纯粹赖以谋生之行当’的比例何其小,而作为‘我们安居于其间的一个世界’的比例又何其大”等等这些事实的精准理解瓦解了某种新式的“心灵普遍文化”(culture Générale de l’esprit)得势的希望,它也不必然就会比我们产生视一切现实为理所当然的心态,并退隐至无政府状态和更高度的唯我论之中。文化生活整合的问题,变成了“如何使定居于不同世界中的人们彼此之间有可能存在真正、互惠影响”的问题。倘若有一种普遍意识存在,它的内涵是一堆杂乱无序的、带有众多无法完全通约观点的群众互动,那么这种意识的生命力便有赖于创造出让这样的互动得以发生的条件。为了实现这个目标,第一步肯定是接受差异的深刻程度;第二步是了解这些差异究竟是什么;而第三步则是创造一种语汇,即能让数量经济学家、碑铭研究专家、细胞化学家和图像学家可藉以相互如实地表达出自己见解的一种语汇,以便大家把差异公开的陈述出来。

为了显示“被不同专业塑造的心灵之间深刻的歧异性”这个问题不是我向壁虚构的、不是一个人类学家为推销自己的行当所搞的一个把戏,让我摘引几年前登在《纽约时报》上的两则读者投书以作为结论。第一篇是一封信。作者是一位年轻而且显然相当聪明的副教授,任教于罗格斯大学(Rutgers)数学系。该信的主旨是回应该报关系到他的工作的一篇社论,标题是(以《纽约时报》一贯肃穆的启示录风格)“数学的危机”。该报所说的“危机”是指两队相对独立的研究人员(一队是美国的,一队是日本的)产生出了两个相互矛盾的证明,而两个证明都太长太复杂,以致不可能达成妥协。该投书的作者身为美国队的成员之一,当然了解详情。却指出上述说法不尽正确。至少就他本人的感受言之,这次危机比单纯的方法论问题杀伤力更强:

这个(关于证明的)议题开放接受讨论已经持续了一年以上,(他写道)可是相较于经济学家、生物学家甚至物理学家的争论。这一点也不算稀奇。这场冲突之所以引起注意,正是因为这类事情在数学界几乎是闻所未闻。无论如何,(日本队)于1974年7月在他们的证明中发现了一个错误。

你可以看到,问题不在于证明太长和太复杂——其实我们的证明只有13页。而是因为同伦理论(homotopy)是一个抽象的领域,除了数学家以外的人都没有兴趣,只有一个从业人员不厌其烦地独自去验证这两个证明。部分是因为这个缘故,我遭逢到了自己的“数学危机”,精确地来讲,是因为在数学领域没有“也许”(maybe),也因为纯数学已经变得如此冷漠无情地隔离于现实之外,我再也受不了这样的胜利了。今年秋天,我将到医学院注册入学。

另外一段摘录来自一篇题为“物理学家在干的事情:整顿宇宙”的短文,作者是芝加哥大学费米研究所(Fermi Institute)的一位教授,该文出现在上文发表之后的一周左右,但两者之间并无关联。促使他写这篇文章的因素,是鉴于学生以及我们所有的物理门外汉,都认为物理学是“犀利、明确且枯燥冷酷的”。他带着点粗鲁的语气说:“物理学不是这样的,生命也不是这样的。”接着,他举出了诸如在标准的、膨胀中的气球上的一只普通蚂蚁等实例来说明在物理学门墙之内的实际情况是如何,最后归结为:

物理学就像生活;不可能有所谓的完美。它从来不是彻底严丝合缝的,它完全是一个更好、再更好的问题,以及你到底在这上面投下多少时间和多大兴趣的问题。宇宙真的是弯曲的吗?它并不是那么明确和枯燥冷酷的。理论兴衰沉浮不定,一项理论没有绝对的对或错,理论有点像是社会学上的立场,当新资料进来时它就随之而变。

“爱因斯坦的理论是否正确?”你可以做个民意测验看看。此刻爱因斯坦是比较“时髦”,但谁知道他是不是“正确”?我知道有一种观点,认为物理学有某种根本性、正确性、真实性,但我在物理学中一点也没发现这些。对我而言,物理学是你介于早餐和晚餐之间的一切行动。没有任何人讲过关于真理的只字片语。或许真理是“不时兴的”。或许有人会想:“噢,那么……从广义相对论的立场来看这个观点,是好是坏?

物理学是会把人搞迷糊的,就像生命一样,如果它换成别模样,那可就方便多了。它是人类的一种活动,你必须做出人力可及的判断,并接受身为人类的限制。

或许,这种思考方式意味着比起我们自然倾向更大的一种心灵上的弹性,以及对于不确定性的一种更大的容忍度。

重点不在于数学有一种形而上的抑郁症而物理学有一种舒适的愉悦,事实上我们可以很容易得到正好相反的印象——如果我摘引的是一些更耳熟能详的、数学家从数学作品中得到重大美感回馈的说法(数学家在其中仿佛渔人与音乐家一样,简直就是至今犹存的末代诗人),再看看那些更为人所熟知的、物理学家对好像被下了魔咒似的、色彩斑斓的、以夸克呈现的粒子世界令人气沮的混乱无序的慨叹,什么“整洁清晰性”、“宇宙”或其他一切引人遐思的东西,似乎霎那间全都逃遁得无影无踪。重点在于从事一项其中不可能有“也许”的技艺,或者反过来讲,从事一项必须与“或许”这个教条长相左右的技艺。对一个人接物处世的一般取向,具有相当的影响。并不是同伦理论的命题本身很可能看起来愈高不可攀就愈完美、愈完美就愈高不可攀,也不是说服膺广义相对论的教条这一立场本身很可能看起来像是一个随着新资料的出现而变动的社会学立场,对这些学界经验中显著事实的反应。我认为当然是每个人都不一样的,某些人喜爱干净采光良好的地方,某些人则弃之若敝屣;某些人着迷于每日生活在困惑不解中,某些人则亟望逃之夭夭。倘若研究弥尔顿的专家或民族音乐学家也在劝诱之下给报纸写了类似的吐实信件,一定也能呈现同样强烈的对比。

然而对于这一切,我们所知甚微。近来,过着以一种特定的学术研究、或者教学授课、或者写稿创作等行为为中心,或者籍由这些行为以实现的生活究竟是什么模样?我们知道的极少。除非我们知道更多。关于“这种或那种研究若在当代社会以及当代教育中的角色”这个问题的任何尝试,就算只是提出几个大问题,都必将陷溺于从某种过去(那种想当然的过去,就和未经考察的现在一样的空洞粗疏)承袭而来的、充满激情的概略原则,遑论对这些问题提出解答。针对思维这个议题,民族志式的研究路径所反抗的就是这种做法,而不是心理学实验、神经生理学研究,或者电脑建模。

*本文选自格尔茨:《地方知识:阐释人类学论文集》第七章“当前我们的思维方式:通往一种关于现代思维的民族志”(杨德睿译),北京:商务印书馆,2016年版。

图文来源:“社会学会社”微信公众号 2019-03-22

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛