德籍汉学家艾约博(Jacob Eyferth)的《以竹为生:一个四川手工造纸村的20世纪社会史》,“勾勒了一个四川农村手工技艺从业者社区二十世纪的社会变迁史”(第1页)。在这部社会史著作中,作者把造纸技能的“技术性”和“社会性”作为两条相互关联的线索,通过家庭结构、性别分工、亲属关系、宗教组织、市场网络等多重视角的审视,深描了中国传统手工业社区的日常生活图景。而且,技能也是一种被争夺和分配的知识对象。作者通过梳理知识精英和中国政府在“城乡分野”的视阈下,对手工艺人的“去技能化”过程,揭示了技能配置在一个世纪内的变迁。这个手工造纸村的兴衰命运史被迫置于一系列重大的社会变革之中考察,无疑是二十世纪中国手工业生命史的一个缩影。在有关二十世纪中国农村社会史的研究中,该书提出了诸多卓有成效的批判性观点,荣获2011年度美国亚洲研究学会的“列文森奖”。

技能的位置

在传统认知上,手工技能被视为一种存储在个人头脑中的知识,比如各行各业的工匠,或现代社会认定的非物质文化遗产传承人等。在社区或国家层面上,它也被视为一种“地方性知识”或“民族文化遗产”,这种技能财富为某一群体共享。在各种各样的观点中,艾约博认为技能既是呈现在个体身心上的“具身”的“个人知识”,也是体现在社会网络中的“内嵌”的“社会知识”。作为“个体知识”的技能,它在横向上被从业者相互交流和共享,在纵向上呈现为代际的传承与转化,这一系列的过程都内嵌于社会机制之中。作为“社会知识”的技能,它处在社会实践和语言修辞的社会关系网络中,我们既需要在具体实践中观察技能的位置,也需要在语言修辞上考察技能的建构体系。中国手工业的“技术性”和“社会性”是两条相互关联的线索,它构成了艾约博探寻技能社会变迁的核心话题。

在夹江县的手工造纸区,民间流传着许多秘方传说,政府也将手工造纸技艺列为“地区级国家秘密”。但技能的保密说法值得怀疑。当地的家庭作坊采取开放式的生产结构,存在着广泛的劳务交换和互助原则,除家庭成员外,其他人员在纸坊内的流动属于常见现象。这样的生产格局决定了纸坊的造纸生产工序难以掩盖。虽然配备纸浆在当地人看来是一种“秘密”,但实际上根本不存在固定的精确配备比例,纸匠的具体实践主要依赖于情境,它属于一种默会的知识。有些所谓的“秘方”根本藏不住,如在造纸工序中使用氯漂白剂、清洁剂的做法,基本上很快就会传遍整个造纸区。“造纸业革新技术的快速传播也再次验证了造纸地区不存在保密这一说。”(第47页)因此,一个纸坊生产的纸张质量上乘,不是因为它持有秘而不宣的配方,而是缘于纸匠能够依靠经验处理复杂生产工序中的细微变化。

人们以话语来建构技能的目的在于维护某一群体的技能所有权。在当地传统中,手工造纸的某些劳动程序会将女性有意地排除在外,如在特定工序期间禁止男女行房、允许男人辱骂和嘲笑女人等,这一系列的风俗措施是为了削弱女性潜在的拥有造纸技术的主体意识,以维护本地男性掌控该技能的特权。很多夹江人宣称自己的祖先来自湖北麻城县孝感乡,是他们的祖先把蔡伦祖师爷的造纸技能带到了夹江,他们通过举办蔡伦会等宗教组织来巩固当地人持有造纸手艺的合法性地位。在二十世纪九十年代夹江造纸业复兴的过程中,当地爆发了激烈的内部竞争。当地的石氏家族立起了加档桥石碑,碑文追溯了石姓三兄弟移居夹江、造纸兴业的事迹,告诫后人造纸技艺是祖先留下的财富,只有共享、合作才能实现当地造纸业的真正繁荣。人们通过话语建构试图达成对技能的分配和对欲望的控制。

手工技能是一种被“镌刻”在身体上的知识呈现。换言之,技能具有生理意义上的“在体性”特征。如作坊中脚踏硾窝碎料的男人,由于每天需要进行长达数个小时的踩踏重复动作,一条大腿会比另一条大腿粗,这种生理特征的改变是反复操练技能的结果。经验丰富的造纸匠人主要依靠视觉、听觉和嗅觉等身体感受,经验式地实践技能。艾约博认为,“在最根本的层面上,技能储存在践行者的四肢和感觉当中。当造纸让一个人的身体发生改变或变形时,它便在字面意义上演绎了‘在体化’(Embodied)这个用语”(第49页)。作为一门技能,手工造纸依靠身体经验的实际参与。同时,身体也担当了承载技能的重要实体。手工艺人的身体在日常操练技能的实践中,使身体形塑成技能的见证物。这种由于手工技能造成的生理变化,往往比那些被描述成存贮在头脑中的技能展现地更为直观和强烈。

在关于技能定位的各种观点中,艾约博认为,“技能的合适位置在于整体性的‘关联场域’(field of relations),每当一个技能在身的人进入一个结构性环境当中,技能的‘关联场域’就会被重组”(第49页)。手工造纸是一项整体的技能操作流程,打浆、抄纸、刷纸等各个环节都需要不同的劳动分工,它是社会性的技能分置的结果。夹江手工造纸的技能被置于一个复杂的“关联场域”内。夹江地区的行会和宗教组织、家庭和市场结构,甚至造纸所需的原料,如竹林、溪水等,都是技能生存和展演的基础。在二十世纪七十年代,国家通过提取夹江的造纸技能试图在陕西建立造纸厂,但这项技能传播没能顺利展开。这倒不是因为造纸技能难学,而是由于当地人无法适应造纸的单调生活和严格规矩。造纸技能扎根于“历史上形成的规范和社会结构”(第145页),这是移植、推广夹江造纸技能遭遇失败的核心原因。

芝加哥大学历史系副教授艾约博

技能的分配

技能也是一种被争夺和分配的知识资源。艾约博追踪了夹江造纸业从二十世纪上半叶经历增长与停滞,到1949年之后渐趋消亡,再到二十世纪八九十年代复兴的历史。中国手工业一个世纪以来的兴衰盛落是知识分配变迁的结果。艾约博认为,“发生在二十世纪的争夺技能的结果是,技能掌控权大规模地从农村转移到城市,从一线生产者手中转移到管理层精英手中,从女性身上转移到男性身上”(第2页)。这种技能转移的宏大背景是“城乡分野”。中国社会日渐扩大的“城乡鸿沟”为操控技能的再分配提供了“借口”。中国知识精英和国家主体试图推行一种全新的知识体系,其中一项必要的措施就是对中国乡村地区的手工艺人“去技能化”。“这一进程开始于二十世纪二十年代,在五十年代和六十年代的各种运动和斗争中达到高潮。”(第16页)科学知识和国家权力的双重合力促成了技能的再分配。

在清王朝统治时期,虽然官员们在理念上对男耕女织、自给自足的农民生活抱持有浪漫主义态度,但在实践层面上,他们并不反对经济作物和手工业的专门化生产。因为从国家统治的角度来看,这些乡村地区的手工业大多采取家庭作坊的生产模式,那些手工业的从业者也是当地的“永久性”住户。这种模式有利于社会的安定和就业稳定。这种将生产控制在家户范围之内的农村手工业,符合国家管理的政策需要。但在1900年前后,中国乡村手工业逐渐丧失了“正常的、必要的、积极的”的社会形象,其合法性地位受到了质疑。受西方科学知识和现代化理念影响的知识精英们认为,这些乡村家庭作坊保守、简陋、低效,手工艺人目光短浅、自私自利、不求上进,一些民间的行会组织和团体如顽疾一般阻碍了信息的自由流通。因此,中国农村地区的手工业不足以承担中国工业现代化的重任。

受上述思想的影响,国家主体和知识精英们试图打破乡村手工艺人对技能的垄断。但知识精英在唱衰乡村传统手工业的同时,也认识到,“手工纸匠掌握的工艺知识对现代造纸业有巨大的潜在价值”(第121页)。他们呼吁技能知识的公开化,其中一项重要的举措就是将那些民间默会的知识技能以印刷品的形式呈现在公众面前。“从二十世纪二十年代到六十年代,城市里的工业改革者绘制了全中国数百个农村手工业的分布图,在专业化的期刊上传播它们的发现。”(第103页)这实际上是收缴了农村手工艺人的“技能”,把它转移到了个别文人专家的手中。1935年,当地政府计划对夹江造纸业进行自上而下的改革。但是,专家们在套走当地造纸技能后,却没能提出切合可行的改革方案,引起了手工造纸艺人的不满。1949年后,技能知识从一线生产者手中转移到管理层精英手中的过程仍然在持续进行。

民国期间,虽然唱衰手工业的话题不绝于耳,但手工业在绝对数量上并没有减少,只是在经济中的比重下降了,真正改变中国农村手工业命运的是1949年以后的集体化运动。1949年之后,中国政府推行了城乡二元的社会体制,这是一种“国家式简易化”的发展模式。在经济结构和管理体制上,工农部门之间的关联被切断。在这种理想模型中,城市负责发展工业,农村负责为城市提供粮食和原材料。农村社会逐渐被“去技能化”,技能的控制权被大规模地转移到了城市工业当中,村落变成了自给自足的农业单元。夹江的造纸业在夹缝中生存,在集体化浪潮中诞生的造纸合作社并未从根本上改变手工生产模式。与此同时,它还带来了性别不平等加剧的后果。因为绝大多数能干的男人加入了造纸社,女性却被划归到了农业合作社,女性对造纸技能的所有权几乎完全转移到了男性身上。

1978年后,夹江造纸业逐渐复兴起来,从家庭作坊到家庭工厂,技能的分配在社区内部也发生了许多变革,比如“越来越多的造纸作坊所有者和带头人是女性”(第183页)。需要指出的是,传统社会的造纸社区内也存在着性别、代际和阶级之间的技能分配问题。而艾约博之所以将由国家主导的技能收缴过程视为焦点,是因为这一行动在实际上真正形塑了中国手工业在二十世纪的社会变迁史。特别是“社会主义的去技能化”——一种僵化的思维逻辑——在这一变迁中发挥了重要作用:“它将技术发展水平以一定类型的所有权,将所有权类型与地位和权利资格连在一起”(第147页)。夹江造纸业的复兴证明了这种僵化观念的荒谬。这种技能的分配和转移,完全忽视了社会关系和生产关系的变革,知识界和政治界在“城乡分野”上唱双簧,不仅在城乡、工农之间设置了壁垒,还险些切断了中国农村手工业的命脉。

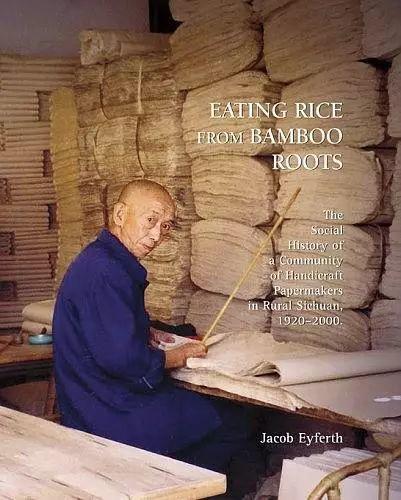

《以竹为生》英文版封面

城乡的竖壁

二十世纪的城乡分野模式,在从思想认识走向政治实践的过程中,使中国农村社会遭受到了一系列的重大冲击。科大卫(David Faure)等人认为,“在明清时期,城乡区分在一个人的身份认同当中并非举足轻重的部分。直到二十世纪初,当政治改革将城市和乡村分别作为社会变迁的主体时,将乡村看为落后之源的意识形态才得以出现”(第226-227页)。城市和农村各自代表了先进和落后的两个极端,构成了中国社会的一组突出矛盾。而且,这种“城乡分隔”的认知模式和管理制度在二十一世纪的今天仍然奏效,它的影响并没有随着中国改革开放的深入而被彻底消除。在当前的中国社会中,大批的农村人走向城市,“以自己的劳动支撑着城市中产阶级的生活方式”,但是“这些农民被系统地排除在生活地的公民权体系之外”,“被永久地放置在价值等级序列的最底端”,继续充当着中国城市繁荣的牺牲品。(第5页)

在国家政策的操控下,农村社会的发展权利让渡给了城市。虽然许多知识分子和政客官僚把中国农村传统生活描述为一种“固定僵化,一成不变”的传统,但是在艾约博看来,这只是一种臆想。中国传统乡土社会的生产、生活结构非常多元化,除了农业生产以外,还存在着许多不同类型的经济发展模式。农村社会生活以技能的生产与再生产为核心,显示出了强大的经济活力。把村落变成自给自足的单元,将农民固定在土地上,其实是二十世纪五六十年代集体化运动的结果。这时的农村人“向下朝向土地,向上朝向国家”,生活中那些相互依赖和交换的网络被剔除,他们只能在国家政策的规定下扎根土地,完全服从于国家意志的支配。实际上,“将农村居民视为自给自足的农民这一观点,一直形塑着城市居民对农民的感知,这一观点也为将农民排除于完全公民权之外提供了理由”(第12页)。

从国民政府到共和国政府,中国的国家规划者始终试图推行一种具备高度规划性的理性经济体系——在一系列国家政策的指引下,社会资源的流向以支持城市发展建设为主。这是造成中国城乡社会差距的重要政治原因。同时,中国知识分子对农村社会的想象和消费,也助推了城乡二元社会结构的塑造。从五四运动那一代读书人开始,中国农民就被他们定格为文化上的异类——抱残守缺、愚昧无知。在今天这个开放的时代里,知识分子对于农村的臆想仍未停止。在消费文化中,农村社会一面是田园牧歌式的怀旧画面,一面是“返乡体”下的卑鄙龌龊图景。这两类人都秉持着相同的见解——中国农村是需要被医治的对象。乡村的实际存在价值被否定,它在未来的出路和目标更多地被规定为城镇化或城市化。在这些话语修辞和社会实践中,城乡之间的社会差异得以产生并延续。

在这种城乡分置的宏大社会背景下,艾约博发现,精英话语和民间话语有时是两套不同的话语体系。如在二十世纪四十年代的资料中,许多社会改革的评论者认为,商贩提前将现金或原材料支付给纸匠,收取定额利息的做法,简直是“无耻商贩对无知纸匠的剥削”。但他通过口述史访谈发现纸匠与评论者持有不同的看法:“这样的贷款好过市场里冷冰冰的交易”(第120页)。对于夹江造纸人来说,这样的负债意味着商贩和纸匠间存在着一种长期稳定的商贸关系和不可或缺的人情味。因此,真正理解民间社会的关键在于倾听民间话语的表述方式和认知理念。中国社会的改革举措倾向于“精英和专家们说了算”,他们借助“公众利益”的名义建造自己的理想国。这种由精英群体设计出来的社会事实被强制认可,左右着社会改革的目标追求,使二十世纪的中国农村遭受了沉重打击。

艾约博作为一名汉学家,在方法论上拓宽了日常生活世界的研究路径——除了在田野工作中使用参与观察、口述史访谈等方法以外,还采用了诸多书面档案资料,包括各地馆藏的地方志、民国书刊、当事人回忆录等。他以一个普通的造纸业社区为调查点,通过一项传统手工艺的个案分析,追溯了中国农村社会在二十世纪的变迁史。这种通过深入复杂社会场域和宏大社会背景来阐释微观技能的学术理路,对社会学、民俗学和人类学等诸学科的研究都具有一定的启发意义。2006年夹江县的“竹纸制作技艺”被列入首批国家级非物质文化遗产。“传统”这一关键词在前后两个世纪的命运截然相反。过去,国家政策把手工传统视为需要被取缔的落后对象;现在,“传统”摇身一变,受到了政策的格外恩待。虽然技能是有用的,但是这种有用性却不是主宰技能命运的砝码。

张建军(1990— ),男,河北保定人,中国社会科学院研究生院少数民族文学系民俗学博士研究生。

本文原刊于《中国学术》(总第四十辑),2018年12月,第314-321页。

图文来源:“湖边观海”微信公众号 2019-04-28

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛