摘要:《史记》八则感生神话呈现出“历诸时代”(diachronic)与“同一时代”(synchronic)的层累谱系:商周始祖感生神话既有史前图腾崇拜观念的遗存,又有对《诗经》感生神话原型的继承与改造,最重要是体现出地域广袤、政治一统的新兴王朝在文化与思想上的现实诉求;秦人感生神话从文本的生成来说没有商周久远;以汉高祖刘邦为代表的帝王感生神话则是借助“神话特许状”以树立统治权威;《周本纪》所记载的“童妾遭玄鼋孕而生”是唯一一则女性感生神话,反映了汉代的天命观以及男权社会对于女性的污名化。神话所言说的是其被表述时代的信仰、思想与文学特征,《史记》八则感生神话共同反映了西汉“究天人之际”且追求海内一统之新的精神特质。

关键词:《史记》;感生神话;神话原型;层累谱系;文化意蕴

《史记》作为中国正史之典范,以其对历史的实录闻名后世。司马迁在书中多次申明自己对史料“择其言尤雅”的遴选原则,如“百家言黄帝,其言不雅训,荐绅先生难言之”,“至《禹本纪》、《山海经》所有怪物,余不敢言之也”。但通观全书可见,《史记》中仍有“不雅训”的记载,尤其是八则感生神话饱受后世诟病。“盖史公作史,每采世俗不经之语,故于《殷纪》曰吞卵生契,于《周纪》曰践迹生弃,于《秦纪》又曰吞卵生大业,于《高纪》则曰梦神生季,一似帝王豪杰俱产生于鬼神异类,有是理乎?”

历代学者对《史记》感生神话做出了“民知其母不知其父”“圣人无父”“神道设教”“宠神其祖”“群婚制”“母系社会遗存”“图腾崇拜”等释读。《史记》八则感生神话看似生发自同一“神话原型”,然其意蕴相殊,幽深处有待辨析发微。“中国古史是层累地造成的”,神话在漫长的传播过程中也呈现层累生成的谱系。我们对待古史及神话资料“也应该像田野考古一样,要弄清它的‘地层’关系”。本文将从神话学视角出发,立足《史记》文本叙事,结合历史学、考古学、古文字学、人类学等多学科研究成果,对《史记》八则感生神话作出“地层”的划分并剖析其神话意蕴之变迁,对“感生神话”这一经典母题进行探讨。

现存较早记录感生神话的传世文献之一当属《诗经》中的《商颂·玄鸟》《大雅·生民》等,其记录相对完整。《史记》商周感生神话也正是以此为重要史料来源,司马史公曾提到“余以《颂》次契之事,自成汤以来,采于《书》”,“故《书》道唐虞之际,《诗》述殷周之世”。所以,要理解《史记》感生神话,我们有必要先考察《诗经》涉及感生情节篇目的“表述神话时间”等相关问题,以此为起点才能进一步分析。现将其摘录如下:

天命玄鸟,降而生商,宅殷土芒芒。(《诗经·商颂·玄鸟》)

有娀方将,帝立子生商。(《诗经·商颂·长发》)

厥初生民,时维姜嫄。生民如何?克禋克祀,以弗无子。履帝武敏歆,攸介攸止,载震载夙。载生载育,时维后稷。诞弥厥月,先生如达。不坼不副,无菑无害,以赫厥灵。上帝不宁,不康禋祀,居然生子。诞置之隘巷,牛羊腓字之。诞置之平林,会伐平林。诞置之寒冰,鸟覆翼之。鸟乃去矣,后稷呱矣。(《诗经·大雅·生民》)

有关《商颂》的创作年代自汉代以来就聚讼纷纭,归纳起来无外乎两种观点:或认为是商代古诗,为贵族祭司所作;或认为是周代宋人正考父所作,周代封建之宋实则为殷商遗民之国。既然《商颂》的“作期”难以确定,那么《玄鸟》《长发》中感生神话的被表述时间就有待详细考辨。如何甄别及归类商周神话材料,张光直曾专门撰写《商周神话之分类》,该文认为要将一则神话资料归为商代,有两种证据来源,一是商代传世文献,二是出土殷商卜辞和金文。前者在他看来已是一字难求,因为“在现存的历史文献中,真正的商代文献恐怕是不存在的……《诗经》中或许有少数的句子,或零碎的观念,代表商代的原型,但其现存的形式无疑是周人的手笔。”所以他认为“要研究商代的宗教和神话,我们非用卜辞来做第一手的原始资料不可。”自上世纪以来不断出土的甲骨卜辞确实为我们提供了新的佐证,成为学者们研究该问题的突破点。综合殷虚卜辞研究成果,我们对《商颂》两首诗中记载的感生神话有如下三点理解:

第一,《商颂》中的《玄鸟》与《长发》虽然本自殷商旧诗,但呈现在《诗经》中已经是周人的手笔。王国维充分利用出土文献作为“第二重证据”,力主《商颂》“为宋诗而不为商诗”,他认为“自其文辞观之,则殷虚卜辞所纪祭礼与制度文物,于《商颂》中无一可寻,其见之人地与殷时之称不类,而反与周时之称相类,所用之成语,并不与周初类,而与宗周中叶以后相类,此尤不可不察也。卜辞称国都曰商不曰殷,而《颂》则殷商错出,卜辞称汤曰大乙不曰汤,而《颂》则曰汤曰烈祖曰武王,此称名之异也。其语句中亦多与周时相袭。”随着甲骨卜辞面世数量的增多,相关研究不断引向深入,江林昌通过使用20世纪末殷墟花园庄东地所出的甲骨文等出土资料,指出“《商颂》在商代确实已在贵族阶层中流传了”。然所流传《商颂》与《诗经·商颂》是否有变化则难以确定。陈炜湛将甲骨文及同期金文与《诗经·商颂》全面比较,并做出量化统计,发现“《商颂》词语大部分于甲骨文及同期金文有证”。尤其是载有感生神话的《玄鸟》一诗,其语词见于甲骨文、殷金文者占了五分之四,并“推测《商颂》的原始记录形式为三言句或以三言为主。”比如《玄鸟》可能最初的形式为:“帝命鸟,降生商。宅殷土,土亡(芒)亡。”这与《诗经》中的四言诗相比,在文学形式上存有较大差异;更何况,语词虽然本自殷人,但思想已生大变,“就和满人入关前后所有的文诰是仰仗汉人的手笔一样,不过文字虽然是殷人做的,意思可以说是周公授的。”由此可知,载有商族感生神话的《玄鸟》与《长发》虽然“神话表述时间”可远溯殷商,其中不乏殷商原诗旧貌和审美旨趣;但从“表述神话时间”来看,应当与记载周族感生神话的《生民》等而视之———都是研究周代思想的神话材料。

第二,《商颂·玄鸟》《商颂·长发》及《大雅·生民》作为周代神话,映射出商周鼎革之际思想的重大嬗变。从甲骨卜辞研究成果来看,殷虚卜辞中常有“帝令(命)雨”“帝降馑”等语,“绝不曾称之为天”,“《商颂》中有少数双音词习见于西周金文如无疆、眉寿、天命、天子、降福,不可能为原诗所有,必为后所改易或添加。”所以《玄鸟》首句“天命玄鸟”更似周人表述。在商人的宗教世界中,祖宗神就是至上神;但在周人看来,“帝的意志”或者说“天命”才是至高无上的,是社稷存亡的合法性依据。故而《诗经》中“天命玄鸟”“帝立子生商”“履帝武敏歆”的表述都渗透了周人的信仰与意识。值得注意的是,相比商契的诞生,周后稷出生后有一段颇为跌宕的“三弃三收”的经历,并因屡被抛弃的遭遇而被命名为“弃”,既显示出命运的多舛,更体现出天命的必然。这表明天命观在周人信仰与思想中彰显出更加重要的作用。

第三,结合殷商卜辞与青铜器铭文可以看出,《诗经》商周始祖神话中的感生情节与原始宗教观念有关,或为上古图腾崇拜遗存。对于上古神话与历史材料中出现的动物是否全部具有宗教神圣性,是否将其解释为图腾崇拜,不少学者认为应该持保守态度。比如商周早期神话中,动物所扮演的角色具有多样性,并不一定是图腾崇拜的表征。另有学者深刻反思古史研究中的“泛图腾主义”现象。施爱东详细梳理了自1903年严复将图腾理论译介到中国之后,伴随民族危难时期的学术救亡运动的时代背景,图腾主义在上古史学中逐步兴盛乃至泛滥的学术史,指出了学者们经常出现“选择性失明”的倾向,对神话资料的使用过于注重主观阐释。

那么在传世文献与考古资料不足的情况之下,我们是不是就此陷入“顾颉刚难题”当中呢?是不是就止步于图腾主义的泛滥与反思,就此陷入怀疑主义之中呢?“中国”境内史前是否存在过图腾崇拜的原始宗教形式?到商周时期是否还保存了图腾崇拜的痕迹?叶舒宪在反思“泛图腾崇拜”的基础上,主张通过四重证据法,用图像叙事与实地踏查来弥补传世文献与出土文献之不足,“图腾信仰产生在人兽不分的史前时代,那个时候尚没有文字,除了刻画图像、雕塑等视觉符号之外,文化和观念都通过民间口头传承。所以,如何利用那个时代遗留下来的视觉符号,并结合遗留到文明时代之中的口传民间故事,追溯当时人对自然和社会认识之原初情境,是我们探考图腾由来的一条有效途径。”他认为图腾是中华远古祖先神话的一条重要的原型线索,直至夏商周秦仍存有图腾崇拜观念。综合历代学者四重证据的论证与研究,尤其是民族学对于图腾崇拜观念下人类对于生殖理解的调查资料可推知,商人确实还保有以玄鸟为图腾、因图腾而受孕的原始宗教观念或思想遗存。在此基础上,我们可再结合传世文献和卜辞铭文加以佐证。如于省吾认为商代青铜器“玄鸟妇”壶三个字合书的铭文“系商代金文中所保留下来的先世玄鸟图腾的残余”。胡厚宣则通过八块甲骨、十条卜辞指出了商人先公名号与鸟图腾存在关联,“‘亥’字均从鸟或从隹”。

如果说将“玄鸟”解释为商族图腾之一,可援举的资料尚数丰富的话;周族感生神话与图腾崇拜的关联相对薄弱。其中孙作云的“熊图腾说”较有影响力。他认为《大雅·生民》所记“履帝武敏歆”,实则是“履大人迹”或“履巨人迹”,“姬”字即“熊的脚印”,周人的图腾即是熊。另有学者认为,周人感生神话是沿袭“玄鸟生商”而来,“更仿着简狄的故事造一个姜嫄,或者是把自己的宗母推到了帝喾和后稷的中间,与殷人认成了同宗。”所以,周始祖感生神话是反映了远古的图腾崇拜,还是承袭自殷商感生神话模式,还有待进一步论证;但作为神话资料而言,确实反映的是周人的思想。

综上,《诗经》所记有关商周始祖感生神话既体现出周代的时代精神,又呈现出周代诗歌的文学特征,成为中国“感生神话”保存在传世文献中最初的“神话原型”,后世谶纬神话或帝王神话的感生情节莫不生发于此:在结构上都是先介绍神话人物之名,再述说其母之名,核心情节是其母感灵而受孕,感生之子(或氏族始祖、或诸侯国君主、或开国帝王)由此诞生。感生情节保留原始宗教观念,借此赋予氏族祖先一种神性的力量,从而有助于建立对氏族始祖的崇拜。这也是感生情节在后世的政治神话中反复出现的根本原因。

正如上文所强调,神话所言说的是其被表述时代的信仰、思想与文学特征。周代神话反映了周代的精神特质;同样地,西汉神话所反映的则是西汉所呈现之新的精神特质。《史记》在“殷本纪”“周本纪”中对先秦商周感生神话进行了重述,体现出以司马迁为代表的知识阶层为西汉大一统造势的时代风貌。

殷契,母曰简狄,有娀氏之女,为帝喾次妃。三人行浴,见玄鸟堕其卵,简狄取吞之,因孕生契。(《史记·殷本纪》)

周后稷,名弃。其母有邰氏女,曰姜原。姜原为帝喾元妃。姜原出野,见巨人迹,心忻然说,欲践之,践之而身动如孕者。居期而生子,以为不祥,弃之隘巷,马牛过者皆辟不践;徙置之林中,适会山林多人,迁之;而弃渠中冰上,飞鸟以其翼覆荐之。姜原以为神,遂收养长之。初欲弃之,因名曰弃。(《史记·周本纪》)

将上述《史记》所记商周始祖感生神话与《诗经》所记相比对,除了文学样式从诗歌变成散文之外,《史记》的演绎更加生动形象。比如商契的诞生,《诗经》简言“玄鸟生商”“帝命子生商”,而《殷本纪》则详叙其过程,如同一帧帧分镜头:先是玄鸟堕卵,然后是简狄吞卵,最终受孕生契。再综合《周本纪》所记,从中可以解读出如下三点神话意蕴:

第一,《史记》叙事中为商周始祖神话中的感生之母增加了身分,分别为“帝喾次妃”和“帝喾元妃”,也就是说为商周始祖确定了“父亲”,两个始祖竟同出一父。在先秦文献中,商周始祖无论是感“玄鸟”而生,还是感“天”而生、感“帝”而生,都是“圣人无父”;而在《史记》中则出现了“有父”与“无父”的矛盾。为了解释这个矛盾,《史记·三代世表》中录有如下一问一答:

张夫子问褚先生曰:“诗言契、后稷皆无父而生。今案诸传记咸言有父,父皆黄帝子也,得无与诗谬乎?”

褚先生曰:“不然。诗言契生于卵,后稷人迹者,欲见其有天命精诚之意耳。鬼神不能自成,须人而生,奈何无父而生乎!一言有父,一言无父,信以传信,疑以传疑,故两言之。”

褚少孙作为《史记》续补者,他与司马迁代表了汉代学者共同的思想倾向:感生神话既是可疑的,也是可信的。一方面“吞卵”“履迹”而孕在他们看来确实不符常理;但另一方面他们笃信“天命精诚之意”,而天意正是通过各种神异现象表征于人间。圣人虽秉承天命,但也“须人而生”,所以“有父”与“无父”在他们看来是逻辑自洽的。在《史记》中,汉代几位帝王的诞生也莫不如此。比如刘邦既是感“龙”而生,又有生父刘太公。这将在下文详述。

第二,正是通过在商周始祖神话里添加“夫系”“父系”,《史记》叙事编排出三代共祖的线性发展轨迹,但其间层累生成的先后顺序有必要理清。在《史记》的文本中,商周二本纪之前有《五帝本纪》。按照“神话表述时间”,《五帝本纪》所记载的有关黄帝、颛顼、帝喾、尧、舜等古帝代表了更为久远的神话传说时代,要远远早于商周时期,因为在司马史公的笔下,夏、商、周的始祖均是五帝后裔,比如夏禹是黄帝之玄孙、帝颛顼之孙;商契为帝喾之子,其母为帝喾次妃,曾辅佐大禹治水,被帝舜封于商;周后稷也是帝喾之子,其母为帝喾元妃。然而从“表述神话时间”来看,司马迁将“五帝”置于“三代”之前的做法正是上世纪以顾颉刚为代表的“疑古派”所指出的“古史是层累地造成的”,即“时代愈后,传说的古史期愈长”,“周代人心目中最古的人是禹,到孔子时有尧舜,到战国时有黄帝神农”;到西汉初年,司马迁把在战国时才声名日隆的“黄帝”,按照西汉大行其道的“阴阳五行说”,安放在了五帝之首。《史记》卷一《五帝本纪》中对诸古帝的生平仅有“生而神灵,弱而能言”,“自言其名”等寥寥几句略带神异性的描写,并无感生情节。卷二《夏本纪》对始祖夏禹的描写则更加平实,直到卷三《殷本纪》、卷四《周本纪》的始祖神话中才出现感生情节。虽然在后起的汉代谶纬神话中,黄帝、颛顼等古帝,甚至夏禹均被“安排”了感生情节,如“大电光绕北斗枢星,照郊野,感附宝而生黄帝”;“瑶光如蜺贯月,正白,感女枢,生颛顼”;“庆都与赤龙合昏,生赤帝伊祁,尧也”;“握登感大虹,生大舜于姚墟”;“禹母修己,吞薏苡而生禹”,但其人为造作之痕迹愈发明显,神话意味已不可与商周感生神话同日而语。

第三,《殷本纪》和《周本纪》中的始祖感生神话像两个来自上古的珍贵标本,经司马史公采撷入史之后,本身附着的有关初民信仰的讯息得以保存于正史,同时也在历代正史的反复书写中被赋予了新的生命力。司马迁曾多次提及自己“网罗天下放佚旧闻”,“余尝西至崆桐,北过涿鹿,东渐于海,南浮江淮”,可见其史料来源是多重的,能够做到不拘泥于书面文献的记载,在实地踏访中搜罗民间口传神话传说。民间的口传神话有其独特的流播途径,虽历经百代相递仍保持着蓬勃的生命力和相当的可信度,尤其是涉及氏族起源神话或者始祖诞生神话,则更是代代相传、深入人心且真实度高。司马迁虽然已言明《殷本纪》《周本纪》感生神话是据《诗经》为史料,但也有可能参阅先秦其他相关文献,甚至有可能采信了民间口传神话传说。比如《周本纪》中涉及感生神灵究竟是“大人”“巨人”还是“帝”的选择,司马迁没有采信《诗经》中的“履帝武敏歆”,而是“见巨人迹”,这表明其史料来源是多样的。

除此之外,《史记·秦本纪》中所记秦始祖感生神话,与殷商始祖感生神话如出一辙:

秦之先,帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织,玄鸟陨卵,女修吞之,生子大业。

《史记·秦本纪》所记秦始祖感生神话有可能参考秦汉流传的传说。有不少学者认为“此必秦人自附会其说,以神其姓裔耳”。关于秦人氏族来源,“西戎起源”曾一度为主流,认为秦据西部边陲,后东进吞并六国;与此相反的观点认为“秦之先世本在东方,为殷诸侯,及中潏始西迁”。李学勤在清华简《系年》的释读基础上,指出“秦人本来是自东方迁来的商奄之民,最早的秦文化应该具有一定的东方色彩,并与商文化有较密切的关系”。《史记》商、秦感生神话中都有“吞玄鸟卵”的情节,其中既有秦人起源及迁徙的史影,也未尝没有秦人“宠神其祖,以取威于民”的意图,从文本的生成来说,则没有商周那般久远。

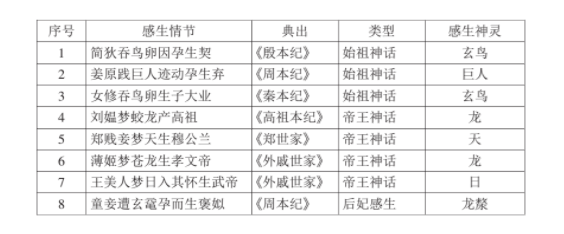

“神话(主要以叙事形式出现的)是对过去的指涉,来自那里的光辉可以将当下和未来照亮。”商周始祖感生神话“作为久远的文化记忆,可以对当下及未来提出规范性要求并拥有定型性力量”被记载在《诗经》中成为“感生神话”最初的神话原型文本,《史记》前三则感生神话正是基于此原型的重述与改写。而《史记》后五则感生神话都是新生于大一统帝国的应时而制、应运而生的再造神话,不仅在表面的感生方式上发生了变化,最重要的是其内涵与上述三则相比,已有很大不同。它们在有意或无意地模拟神话原型,来树立自己的权威,建立行为的合理性。如果说商周感生神话在最初萌生和流传的过程中,每一个口耳相传的人都相信自己说的是真的;而春秋以降的帝王后妃神话则未必如此,感生神话的制造者旨在“神道设教”,试图利用民间信仰引导民众和舆论,以实现自己的政治目的。《史记》八则感生神话如下表所示:

在商、周、秦的氏族起源神话中,血缘关系对于政治地位的取得至关重要。“始祖作为文化英雄的身份是君主权力合理合法的基础,血缘承续的正统性乃是子孙享有权利的保证。”而对于血缘关系的倚赖在后世的权力更替,尤其是改朝换代时却时常遭遇挑战。权力经常在斗争中并未按照血缘承续给子孙,而是落入外姓之人,那么新的君王将如何论证自己统治的合法性呢?天命在这个过程中就起到了重要的作用,这在商周感生神话里已初见端倪,在汉高祖刘邦身上更是大显其威。

虽然司马迁通过神话历史叙事,将五帝与三代始祖血脉相连,甚至秦人也与殷商有着密切的渊源。但纵使司马史公有再高明的史笔,也难以再将汉代开国皇帝刘邦与五帝三代找到血脉上的直接关联。《高祖本纪》的开篇这样记载:“高祖,沛丰邑中阳里人,姓刘氏,字季。父曰太公,母曰刘媪。”行文提到了父亲、母亲,身分并不显赫,那么就只能通过君权神授的观念,来证实高祖刘邦是天命的君王。神化刘邦有一个较长的流传、发酵的过程,其中包括以刘邦为核心的统治者的政治意图,史官、儒生、方士等知识阶层的有意塑造,再加上民间传说的渲染烘托,是一个集体无意识被激发的合力过程。在《高祖本纪》中用很多描述来衬托刘邦的过人之处,其中也采用了感生神话的手段:

其先刘媪尝息大泽之阪,梦与神遇。是时雷电晦冥,太公往视,则见蛟龙于其上。已而有身,遂产高祖。

汉高祖刘邦的感生神话似在直接套用“神话原型”,由此而兴起的帝王诞生神话,人工合成的痕迹愈发明显。马林诺夫斯基曾提出著名的“神话是特许状(Chater)”的观点。“马氏用这个词旨在强调,原始神话作为当时社会制度的证书,作为部落群体宗教信仰和道德的法典,具有神圣的不容置疑的性质,就好比中国历代皇帝的‘钦定’诏书一样,后人只有毕恭毕敬地信奉和执行,用不着丝毫的思考和求证。”也就是说,神话原型就如同一张“特许状”,具有一种不证自明的权威性,而新造神话恰恰是挟“特许状”以自重,以此证明自身的合法性。所以,在司马迁笔下,始祖和帝王多天赋异禀,其诞生也多非同寻常。虽然《高祖本纪》以及其他诸卷中对刘邦不乏袪魅之笔,“剔除皇帝头上的神圣光圈”,但这并不妨碍在司马迁的意识中,刘邦能够登基成为天子,是得天命的必然,其出生犹如契、后稷等一样带着神异色彩,那也是他所认可的情理之中的事情。这既不是后世注疏者所诟病的“雅不足也”,更不能站在当代世界观的立场苛求司马史公史识不够“进步”,因为这是汉代学者的共识以及西汉思潮的折射。正如同褚少孙所言:“人不知,以为泛从布衣匹夫起耳。夫布衣匹夫安能无故而起王天下乎?其有天命然。”

相比而下,三则“世家”中的感生神话的政治意味则更加浓重、更加直接:

二十四年,文公之贱妾曰燕姞,梦天与之兰,曰:“余为伯倏。余尔祖也。以是为而子,兰有国香”。以梦告文公,文公幸之,而予之草兰为符,遂生子,名曰兰。(《史记·郑世家》)

薄姬曰:“昨暮夜妾梦苍龙据吾腹。”高帝曰:“此贵征也,吾为女遂成之。”幸生男,是为代王。(《史记·外戚世家》)

男方在身时,王美人梦日入其怀。以告太子,太子曰:“此贵征也。”未生而孝文帝崩,孝景帝即位,王夫人生男。(《史记·外戚世家》)

由上可见,“龙”与“日”成为主要的感生神灵。从汉高祖刘邦感龙而生开始,“龙”也逐渐成为中国正史中帝王与皇权的化身。与“刘媪梦蛟龙产高祖”一样,以上三则“世家”所记感生神话都借由“梦兆”的通神手段来实现感生。毕竟到了汉代,后宫妇人既不可能出游吞鸟卵,也不可能野外履巨人迹,最为人信服的就是通过近在身边、又难以言明的通神手段———梦兆来实现感生。实际上,中国初民对梦兆与梦占的重视由来已久。殷墟甲骨上可以看到关于梦的卜辞,《周礼》中有占梦设官制度的记载,《左传》里更是出现大量关于梦的描写。“殷商以来浓厚的‘天启’梦观,在西周初期即已添入人文思维,到了春秋战国时期,在各种信仰、理智与调和倾向的梦观多轨并行下,对于梦的思索,又染上浓厚的政治意味。”上述三则感生之梦往往关涉“立储”的重大事件,有时甚至是感生之母获得宠幸的理由,言说者、听说者、书写者仿佛有一种共识,“此贵征也”,感生之子定是非凡之辈。《外戚世家》记载了汉文帝、汉武帝的诞生,二人均为汉高祖刘邦的后裔,在血缘上已经具备了登基帝王的合理性,但在史官笔下,还是增加了感生情节,借以说明他们能在众多后裔中脱颖而出、奉天承运,实乃天命所在。在这些神话历史叙事中,我们不难发现这往往都是“追认”的过程,都是感生之子在成为帝王之后,事后为其寻找之所以如此的必然性。在我们看来,并不是因为有了感生的预兆才出现了帝王诞生与即位;而是帝王登基之后,才有了相关感生神话的诞生与传播。

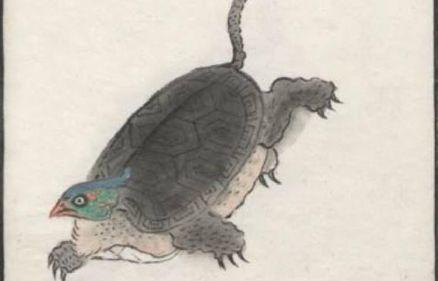

《周本纪》中还叙写了“童妾遭玄鼋孕而生褒姒”的经过,可谓是《史记》感生神话中最特殊的一则。

昔自夏后氏之衰也,有二神龙止于夏帝庭而言曰:“余,褒之二君。”夏帝卜杀之与去之与止之,莫吉。卜请其漦而藏之,乃吉。于是布币而策告之,龙亡而漦在,椟而去之。夏亡,传此器殷。殷亡,又传此器周。比三代,莫敢发之,至厉王之末,发而观之。漦流于庭,不可除。厉王使妇人裸而噪之。漦化为玄鼋,以入王后宫。后宫之童妾既龀而遭之,既笄而孕,无夫而生子,惧而弃之。宣王之时童女谣曰:“檿弧箕服,实亡周国。”于是宣王闻之,有夫妇卖是器者,宣王使执而戮之。逃于道,而见乡者后宫童妾所弃妖子出于路者,闻其夜啼,哀而收之,夫妇遂亡,奔于褒。褒人有罪,请入童妾所女子者于王以赎罪。弃女子出于褒,是为褒姒。当幽王三年,王之后宫见而爱之,生子伯服,竟废申后及太子,以褒姒为后,伯服为太子。太史伯阳曰:“祸成矣,无可奈何!”

这则感生神话最重要的特点就是感孕而生的是女性。其余七则感生神话皆是在简洁的叙事中,为男性始祖或君王的伟大诞生铺陈光明与辉煌的背景,人人闻之则喜,视之为吉兆;褒姒的诞生则弥漫着阴森惊悚的氛围,生母弃之,视之为不详。这段神话历史叙事字数最多,时间跨度最久,可追溯至“夏后氏之衰”时,褒国的两位先君化而为龙,自报家门于夏帝廷。夏帝占卜后将龙之涎沫用椟匣收藏之,历经有商一代而未曾开启。而传此器至周,周厉王“发而观之”,正如同希腊神话中潘多拉不听劝阻打开装满祸患的匣子,龙之涎沫化为玄鼋,终致童妾既龀遭之,数年后既笄才受孕。及至周宣王闻童谣谶语而欲避之、周幽王遇褒姒而爱之,最终祸成周亡。整个过程跨越夏、商、周三代,经历周朝三君,行文情节跌宕,极具文学色彩,堪称小说家之言,如凌约言评:“太史公叙事,每一人一事,自成一片境界,自用一等文法,观此叙褒姒一段可见。又曰‘布币而策告之’、‘椟而去之’、‘莫敢发之’、‘发而观之’、‘裸而噪之’、‘既龀而遭之’、‘惧而弃之’、‘执而戮之’、‘哀而收之’、‘见而爱之’,此文法之一也,后可以例观矣。”钱锺书在点评《周本纪》“褒姒不好笑,幽王欲其笑,万方故不笑”一段,曾提到“按贵主不笑,人君悬重赏,求启颜之方,乃西方民间故事习用题材”。纵观褒姒诞生贯穿“宿命”的情节种种,实则也是中西方民间文学所习见;而中国后世文学中“女人是祸水”的母题在褒姒感生神话中已经具备了基本的叙事梗概;汉代的天命观以及男权社会对于女性的污名化由此也可见一斑。

综上所述,“神话所代表的‘时间深度’(time depth)远比历史的为大”,且体现出更长时间段、更复杂难辨的“层累”迹象。“它是一个时代的(synchronic),又是历诸时代的(diachronic);它还不仅是这两者,且是两者混合、搀杂、压挤在一起的表现。”《史记》八则感生神话正呈现出这种“混合、搀杂、压挤”的层累谱系:商周始祖感生神话融合西汉之前几千年历史的诸时代的层累,既有史前图腾崇拜观念的遗存,又有对《诗经》感生神话原型的继承与改造,最重要地是体现出地域广袤、政治一统的新兴王朝在文化与思想上的现实诉求。“秦汉时代,屡次有人尝试建立一个统摄整个宇宙体系的理论。《吕氏春秋》有如此尝试,《淮南子》有如此尝试。”同样,《史记》利用感生神话所勾连的“万世一系”的帝王谱系,也正是构筑大一统意识形态的尝试。秦人感生神话“吞玄鸟卵”的情节,既有秦人起源及迁徙的史影,也未尝没有秦人“宠神其祖,以取威于民”的意图,从文本的生成来说,则没有商周那般久远。以汉高祖刘邦为代表的帝王感生神话是借助“神话特许状”以树立统治权威的新造神话,是在有意或无意地模拟神话原型以实现神道设教。此外,《周本纪》所记载的“童妾遭玄鼋孕而生”是唯一一则女性感生神话,反映了汉代的天命观以及男权社会对于女性的污名化。神话所言说的是其被表述时代的信仰、思想与文学特征,《史记》感生神话共同反映了西汉“究天人之际”且追求帝国海内一统的新的精神特质,其史料来源、文本书写的差异以及神话意蕴的变迁,则需要我们仔细甄别阐发。

(本文刊载于《民族文学研究》2019年第4期,注释从略,详见原刊)

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛