摘要:

本文对20世纪以来三个少数民族村庄(摩哈苴彝族村、捞车土家族村和周城白族村)在民居神龛上发生的变迁进行了分析研究,并在此基础上探讨了民族宗教文化现代化的问题。作者指出,在现代化的过程中,民族宗教文化不仅没有消失,而且与时俱进,被纳入到现代文化建设中,在与国家文化的互动中取得发展。民族宗教文化现代化的趋向之所以发生,其根源在于文化变迁存在着“多重文化时空叠合”的一般性规律。

关键词:

民族宗教 民居神龛 现代化

在我们的习惯性思维中,宗教文化似乎是与现代化格格不人的。由于这种偏误的认识,关于“民族宗教文化现代化”的问题很少被人重视。美国人类学家格尔兹曾感叹道:“我们听到很多有关亚非新兴国家的政治现代化和经济现代化的情况,但很少听到宗教现代化的情况。在宗教没有完全遭到忽视的时候,它要么被看成对所需进步的一种僵化而陈旧的障碍,要么被看成是一个被围困的守卫者,守护着那些由于快速变化的侵蚀而遭到威胁的以往的文化价值。人们很少关注宗教的内部发展和自主发展,很少关注发生在广泛社会革命中的在社会宗教仪式和信仰制度上的转变的规律性。”①

本文将对20世纪以来我国三个少数民族村庄在民居神龛上发生的变迁进行分析,以探讨民族宗教文化现代化的问题。这三个民族村庄是:云南省楚雄州南华县兔街乡摩哈苴彝族村、湖南省湘西洲龙山县苗儿滩镇捞车土家族村和云南省大理市喜洲镇周城白族村。②

这三个少数民族村庄在地理环境上各具自己的特点:摩哈苴彝族村地处边远的哀牢山区,位于海拔2200-2700米的大山深处,偏远而封闭,20世纪60年代以前,村民去南华县城需翻山越岭步行五天才能到达。周城是中国白族名村,地处苍山洱海之间的平坝地区,为著名的蝴蝶泉风景区所在地,交通发达。捞车土家族村地处丘陵地区。

这三个少数民族村庄在经济发展程度上也具有各自的典型性:

周城村1999年共有2101户,总人口9181人。全村总收人为16,228万元,人均收人17 , 675元。总收人中种植业收人657万元,牧业收人110万元,渔业收人10万元,工业收人5831元,交通运输业收人900万元,建筑业收人1720万元,商业饮食业收人4538万元,服务业收产2,372万元,其他收人90万元。该村农牧渔业三项的总收人为777万元,仅占总收人的4.8%主要收人来自工业、服务业、商业饮食业和建筑业。

捞车村所属的苗儿滩镇,19%年全镇共有3770户,其中农业户3675户,非农业户95户(集中在镇上),人口15,306人,全镇总收入为2801万元,人均1830元。其中农林牧渔业收产为2073万元,占总收人的74 %。捞车村的发展情况与全镇的情况大体相同。

摩哈苴村1994年共有229户,1149人,村中无任何工业、建筑业、交通运输业、批发零售业、饮食业等非农行业。该年全村总收人为495,270元,人均431元。在总收人中,种植业、蓄牧业、林业和采集业收人合计占96.9%。③

壹

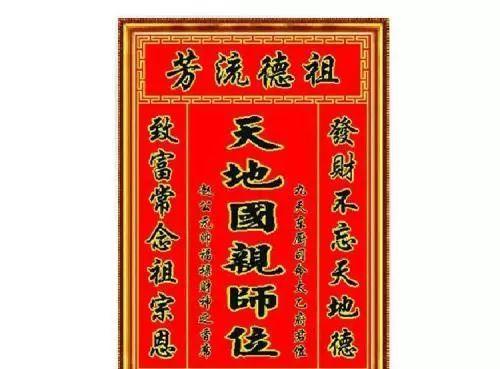

在民居正堂的中墙上设置神龛,上书“天地君亲师位”,是我国很多民族传统的宗教文化现象。“天地君亲师”中的“天地”为“天神地祗”,属于宗教内涵;“君亲师”则属人伦内涵。人伦是以血亲与姻亲为基础的人际关系。儒家讲“孝梯”,孝为纵向人伦关系,这是核心;梯为横向人伦关系,仅为旁附。纵向关系是父子关系,推及君臣关系、师生关系。中国古代又将“皇帝”称为“天子”,于是宗教与人伦便合二为一:一方面,“天地”被纳入人伦关系中;另一方面,“君亲师”作为人伦关系也披上了宗教的外衣。

摩哈苴彝族村称神龛为“家神”,他们在正堂的墙壁上贴着一张大红纸,中书“天地君亲师位”。其右侧为灶君位,书“九天东厨司命灶王府君之神位”,两边的条幅分别为“上天奏好事”、“下地降吉样”。“天地君亲师位”的左侧为祖先神位,书“本音x氏堂上历代宗祖内外姻亲考妣香席位”,两边的条幅分别为“宗功丕显”、“祖德流芳”。在大红纸下方的供桌左边(彝族尚左),樱前着作为本族图腾的祖灵宝物。

捞车土家族村将神龛称为“家先”或“家完子”,亦在正堂墙壁上贴一大红纸,中书“天地国亲师位”(少数农户书“天地君亲师位”)。紧靠“天地国亲师位”右侧书“九天司命太乙府君”,左侧书“x氏堂上历代祖先”,横批是“祖德流芳”、“长发其祥”之类。“天地国亲师位”下设一神桌,桌下贴一“福”字。

周城白族村将神龛称为“中堂”(与汉族相同),清季至民国初期挂“天地君亲师位”,自20世纪三四十年代起改挂各种画像,画像上是寿星、麻姑、大公鸡之类。现在的神完仍挂画像,只是突出了财神崇拜,有的家户专设了财神位,上面画的是骑虎执鞭的赵公明。

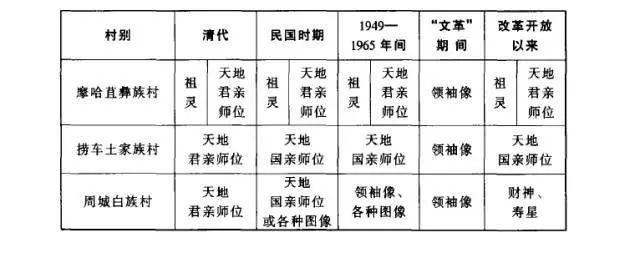

在上个世纪一百年的民族一国家现代化建设中,这三个少数民族村庄的神龛经历了一次又一次的变迁,展现了宗教文化现代化的历程。这个历程大致可以划分为以下五个阶段:

第一阶段是清朝末年。此阶段三个村庄皆按官方要求一律供奉“天地君亲师位”,祭拜仪式亦颇为兴盛,不仅清明、中元(即七月十五)、元旦等重大节日要在神完前举行隆重的仪式,而且每逢初一、十五也都要点香祭拜。

第二阶段是民国时期。1911年辛亥革命后,皇帝(君)被推翻了,随后孙中山建立了中华民国,自此,官方要求民间改挂“天地国亲师位”。但在这三个少数民族村庄中,摩哈苴村由于山高地远继续挂“天地君亲师位”,而在周城,一部分凭借交通发达而外出经商的家庭已改挂财神、寿星、麻姑、公鸡等画像。此阶段,摩哈苴村与捞车村的祭拜仪式与宗教观念均无变化,周城的财神信仰则开始兴起。

第三阶段是1949年至1965年。此时,以破除迷信为内容的思想教育运动已经开展并逐步深人民间。在这方面,周城反映迅速,已经没有农户再挂“天地君亲师位”,并有相当一部分改挂毛泽东像(有的则继续挂寿星、麻姑等画像)。由于集体化生产阻止了经商活动,财神崇拜便淡薄下来。而摩哈苴村则继续悬挂“天地君亲师位”,捞车村继续悬挂“天地国亲师位”。

第四阶段是“文化大革命”期间。1966年,“文化大革命”开始,三个村庄所有的神龛都被砸烂,所有的献祭仪式都被禁止,所有的神鬼观念都被批判。在民居神龛上一律都贴上了领袖画像,供台上也摆放了毛泽东石膏像及语录牌。除了重大节日仍有一些农户偷偷祭祀外,村民们已不在神龛前进行仪式活动了。

第五阶段是1978年改革开放之后。此时,摩哈苴彝族村与捞车土家族村出现了“传统的复兴”,将“文化大革命”中被“砸烂”的神完恢复起来,继续供奉“天地君亲师位”(摩哈苴村)或“天地国亲师位”(捞车村)。但周城却没有出现“天地君亲师”的回归,而是出现了财神崇拜的兴盛,很多村户(特别是从事餐饮业和扎染的村户)都在正堂上摆放了财神像。同时,一些村户继续悬挂寿星、麻姑或领袖像。

现将上述不同时期三个少数民族村庄神完设置的变迁情况用表格表示如下:

贰

将体现宗法制度的“天地君亲师”崇拜作为民居神龛的主要内容向各民族有意识地传播,④是封建国家统治文化对民族宗教文化施加影响与控制的表现。

湖南省永顺县的历史资料,记载了清代政府训令当地百姓挂“天地君亲师牌位”的某些背景情况:

查土民尽属茆屋穷檐,四围以竹,中若悬罄,并不供奉祖先,半屋高搭木床,翁姑子媳,联为一床,不分内外,甚至外来贸易客民,寓居于此,男女不分,挨肩擦背,以致伦理废尽,风化难堪。现在出示导化,令写天地君亲师牌位,分别嫌疑,祈赐通饬,以挽颓风。⑤

在这里,控制的意图很明显,且带有强制命令的性质。在20世纪建设现代民族一国家的过程中,这种强制性的控制更为增强,特别是20世纪下半叶以来,由于国家政治生活发生了带根本性的重大变化而愈趋明显。1949年全国解放后,国家对地方的政治控制力更为强大,到“文革”时期达到了巅峰状态,政治运动以暴风骤雨的方式摧毁了神完设置与祭拜场所,禁止任何人进行任何形式的祭拜活动,并且强制灌输革命思想,破除神灵观念。这对民族宗教文化变迁产生了重大影响。但是这种影响有如以石击水,距离中心愈远,波纹起伏愈小。从上述变迁情况来看,摩哈苴彝族村神龛将“天地君亲师位”与祖灵并置的做法,在百年中除“文革”外几乎没有变化。⑥而周城白族村却因交通发达,管理方便而随政治起伏的波动最大,最能适应国家形势,神龛形式的变化也最多。捞车土家族村则介于二者之间。就信仰方面说,强制性的政治控制也起到一些效果,三个村庄中都有一些人(特别是干部),因长期不进行祭祀活动而不再相信神灵。

在更多的情况下,现代化进程中国家文化对民间的影响采取的是比较温和的意识形态渗透的方式。解放初期的思想教育运动,就是通过灌输新的国家意识形态的方式而对民族宗教文化施加影响的,起码有一部分人因接受了这种影响而改变了信仰。伴随改革开放而来的思想解放运动也是一种引导性的意识形态灌输,官方认可或宣扬的价值观念在民间社会生活中产生了重大的作用,对民族宗教文化亦产生了不小的影响。然而,笔者观察到的一个现象是,思想教育无论多么深人,多么有效,都没有使民族宗教文化消亡。即使因接受了现代教育而不再相信神灵的干部与大学生,也积极参与乃至组织当地的宗教活动,包括祭拜神完。国家意识形态的渗透只是使神龛的功能发生了变化。一般说来,民居神龛发挥的宗教功能可用“福佑”二字概括。在传统宗教文化中,“福”的第一个内涵是家人平安,第二个内涵是人丁兴旺,可见传统神完的功能只是解决生存与繁衍问题。而在现代化的影响下,在经济发展较好的村庄(如周城)和农户(三个村庄都有)中,“福”的内涵已有所转换。设置财神与寿星位(周城)是为了求财与增寿,求财是为了发家致富,增寿是为了享受生活,这就不仅是“求生存”的问题,而是“求发展”的问题了。

三星高照配八仙龛楣

如果说国家政治的强制性控制影响了神龛形式的变化,国家意识形态的渗透影响了神龛功能的变化,那么国家经济体制变革则从根本上导致了神龛内在生命形式的变化。

在上个世纪中,三个民族村庄的经济体制在国家力量的作用下出现了两次重大的转轨:一是1949年解放后,由私有制转向公有制;二是1978年改革开放以来,由集体生产转向个体承包。前一次转轨,限制了三个村庄(主要是周城)中已露端倪的商品经济的发展,在神龛中供奉“寿星”、“麻姑”之类的长寿仙人而不供奉“天地君亲师”这一情况,反映出文化中的某种不协调与矛盾状态。而在摩哈苴村和捞车村,无论是集体经济还是个体经济,对于大多数人(除解放前赶马的和造纸的农户外)的生计状态均无太大的差别,因此神龛也没有什么变化。后一次转轨,则广开了生财之路,促进了商品经济的发展。同时,由于受商品经济的影响和物质利益的刺激,年轻力壮的农民纷纷出门做生意、打工,或在本地从事小商品经营。但是,新的国家经济并没有造成现代“经济理性”的增强和神灵观念的消亡,相反在三个村庄里却出现了神灵观念的复苏。

这种复苏的原因可从以下两方面进行分析:

从小商品经营的职业来看,商品经济比农业经济有着更大的风险,故而宗教得以存在。马林诺夫斯基曾经分析过初民社会存在的两个领域:“一种是神圣的领域或巫术与宗教的领域,一种是世俗的领域或科学的领域。”⑦“土人之间,是将两种领域,划分清楚的:一方面是一套谁都知道的天然条件,生长的自然顺序,一般可用篱障耘芟加以预防的害虫与危险;一方面是意外的幸运与坏运。对付前者是知识与工作,对付后者是巫术。”⑧世俗的领域是一个可以把握的“有限”领域,而“意外的幸运与坏运”则是被宗教学的奠基人马克斯·缪勒称为“把握无限”的领域,这就给神秘思维留下了生存的空间,是宗教与神话观念产生的根源。⑨商品经济对原先的农民来说,是一个新的神秘莫测的领域,于是原先就接受了神灵观念的村民便又回到宗教信仰中,希望能够得到神(特别是财神)的保佑,使自己能够在充满风险的商品竞争中得到“意外的”钱财,避免“意外的”亏损。在三个村庄中,这一点对周城的影响最大。

从农村的家庭承包责任制来看,村民们长期依赖的“大集体”瓦解了,集体生产转变为以家庭为单位的生产。家庭生产较之集体生产相对处于无助的状态,与出门做生意或打工一样,他们的生产、生活领域同样充满了意外的幸运与坏运,这也导致了神灵观念的回归。因为农业生产与天时地利关系密切,人们对“天”、“地”的依赖性极强,所以“天地君亲师位”又回到了神龛的位置上。在三个村庄中,这一点以摩哈直村最为典型,捞车村次之。

综上所述,国家文化的影响体现在强制性的政治控制、意识形态的温和渗透以及经济体制变革三个方面,三者皆对神龛变迁所展现的民族宗教文化现代化进程产生了重要的影响。

叁

在宗教文化现代化进程中,民族文化的回应是造成神龛变迁的另一动因。这种回应主要表现在对国家文化的适应上,或者说,是将地方文化纳人国家文化符号中并保留下来。

“天地君亲师”这一国家文化符号传人民族地区以后,并没有从根本上改变民族宗教信仰,而只是起到一种聚合作用,将原先民族宗教信仰中分散的神聚集到国家文化符号中来。三个村庄传统上所崇拜的神主要有祖先神、地方领袖神(如土王、土主)和各种自然神(即“天神地祗”,包括作为最高神的“帝”以及风神、雨神、雷神等)三大类。在国家文化符号传人以后,这三类神灵都在“天地君亲师”的神龛上找到了自己的位置。

就祖先神而言,摩哈苴彝族村各姓原本供奉着六种图腾祖灵,包括葫芦、竹根、松树、大白花、山白草和粗糠叶,自供奉“天地君亲师位”后,国家文化符号中的“亲”的内涵与民族传统中的祖先崇拜出现了“叠合”。于是村民在“天地君亲师”的旁边写上了“本音X堂上历代宗祖内外姻亲考妣香席位”的字样,又继续将原先的图腾祖灵实物放置在神桌之上,这是一种将民族文化与国家文化“并置”的现象,也是民族文化适应国家文化的一种方式。捞车土家族村原先的神龛上没有自己祖先神的位置,而是将其置于大门后。乾隆《永顺县志》卷六载:“每逢度岁,先于屋正面供已故土司神位,荐以鱼肉,其本家神位设于门后。”国家文化符号传入以后,他们就将祖先神移置到神龛上(可见于“X氏堂上历代祖先”的字样)进行供奉。周城白族村过去则将“祖公房”放在楼上,也不设于神龛上。他们适应国家文化的方法是在每年烧包节时将“祖宗”从楼上请到神龛的位置上来进行祭祀。

就地方领袖神而言,摩哈苴村崇拜的地方领袖是“土主”细努逻,捞车村祟拜的是彭公爵主、向老官人和田老汉三位“土王”,周城崇拜的是杜朝选和赵木郎岗两个“本主”。当国家文化符号传入以后,三个民族村庄皆将其中的“君”解释为自己的地方领袖。与此同时,他们也不排斥统一的国家领袖,且将他们看成更高、更灵验的神。解放以后,一些农户在神龛处悬挂毛泽东像,许多村民回答笔者的采访时说:“毛主席的威望高,鬼神都怕的,毛主席就是神,比祖宗的威力大。”

就自然神而言,摩哈苴村的自然神有天公、地母、雷公大将、土地公公、地母娘娘、山神等;捞车村的自然神有白帝天王、雷公神、风神、土地神、白虎神等;周城村则有玉皇大帝、天官、观音菩萨、山神、土地神、龙王等。这些自然神都被吸收到神完中的“天地”内涵中去了。

以上,笔者通过对变迁事实的陈述以及对变迁动因的分析,初步探讨了格尔兹所说的“社会宗教仪式和信仰制度上转变的规律性”问题。在现代民族一国家的建设中,民族宗教没有被消灭,而总是在不断地适应现代化的需要。这固然因为宗教是人类的普遍现象,是发生最早、持续时间最长的人类文化现象,具有独特的社会功能与心理功能。但从根本上说,宗教文化作为人类文化的组成部分,它服从于文化变迁的一般性规律,这个一般性规律才是民族宗教文化现代化的根源和依据。

笔者在对三个少数民族村庄神龛变迁的研究中,没有看到马克斯·韦伯所说的“理性化的”宗教取代“传统的”宗教的单线式的进化过程或趋势,却看到了一个与时俱进的过程,这个过程表现出国家文化与民族文化在互动中的“多重文化时空叠合”,这一点可被视为文化变迁的一个一般性规律。

所谓“多重文化时空层叠整合”,其基本内涵是:当一个地区的文化由于长时期的自身发展变异以及新的经验的积累而出现新文化现象的时候,旧文化现象的许多主要部分不是以消亡为基本特征,而是经过选择、转换与重新解释以后,被一层一层地重叠和整合在新文化结构之中。这种新旧并存,并不是由于新的暂时还不能消灭旧的,需要随着时间的推移来逐渐完成新旧替代的过程,而是新旧文化形态之间的相互协调和包容。也就是说,原先的文化并没有死亡,而依然是一种有生命的东西。另一方面,对于经由传播而来的文化(包括国家政治权力与意识形态的影响,以及异地文化的传播),也是通过选择、转换与重新解释以后,被一层一层地重叠和消融在新的文化结构之中。于是,不同时间、不同地域的文化现象便凝结、层累、整合在同一种文化结构之中。而且,这种文化时空的层叠整合并非只有一次,而是经过了若干次。因此,时间越久,文化就会堆积起更多、更复杂的时空内涵。

文章来源:《民族研究》2002年第3期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛