我们都是顾颉刚的私淑弟子

(《顾颉刚中山大学时期民俗学论集》代序)

《顾颉刚中山大学时期民俗学论集》

顾颉刚 著,王霄冰、黄媛 选编

中山大学出版社

一

2011年初,中华书局出版《顾颉刚全集》八集六十二册。此前,顾先生的女儿顾潮老师分别找了一批历史学者和民俗学者帮助校对书稿。我接到的校样是已经四校之后的《读书笔记》,到我这是第五校。虽然发现错误的概率非常低,但我还是逐字逐字地进行指读。看了十几页还没发现一处错误,心里就有点沮丧,生怕自己成了无用之人。每发现一个我认为可能有点问题的字词,我总是非常高兴,觉得自己为顾先生做了点工作。

《顾颉刚全集》

中华书局2011年版

后来从顾潮老师处得知,被她选为“全集”校对员的三位民俗学者,分别是陈泳超、刘宗迪和我。这让我很惊讶,这三个家伙恰恰是民俗学界最狂狷的三个“革命党人”。我才疏学浅,干点粗活累活是情理之中的,陈泳超和刘宗迪那时虽然都还不是什么博导或齐鲁学者,却早已粪土当年万户侯,尤其刘宗迪,那可是鹰击长空,鱼翔浅底,鼻孔朝天的主,他们居然也欣然接受了这单为他人做嫁衣裳的活,多少让我感到些意外。

某次酒桌上,大家说起这事,也忘了是谁最先感叹说:“在这个世界上,恐怕也只有顾颉刚的书稿,能同时让你们三个人心甘情愿地俯首甘当校对了。”印象中酒桌上还有几位兄弟,语调一致地对我们仨接受了这么一项光荣而艰巨的“苦差”表现出真诚的艳羡,来自海峡对岸的钟宗宪教授喝多了,不断拍着胸脯要求我们向顾潮老师转达他的心意,如果还有没校完的稿子,他非常愿意躬与其盛。

我们都听说过亚里士多德的一句名言:“我爱我师,我更爱真理。”而我更愿意把顾先生摆在“真理”和“我师”的中间。我后来曾在一篇文章中说到:“即使是直接的师徒之间,也不必然存在所谓的学术传统。相比之下,许多并非同一单位的学者,因为相近的学术旨趣或思维方式,反而会选择相近的研究范式。一批散布于不同学术机构的,与顾颉刚扯不上任何师承关系的青年学者,反而是顾颉刚民俗学范式最忠实的拥戴者。”

我们没能赶上顾先生的时代,甚至没能一睹顾先生的天人风采,但是,我们都借助一本《孟姜女故事研究集》,踏上了敲开顾学大门的台阶。我认真研究了王学典老师的《顾颉刚和他的弟子们》,曾暗自庆幸,没赶上顾先生的时代,对我来说也许不是一件坏事。顾先生是个极爱才的人,但是,大凡爱才之人,必有责人之心。1928年,《孟姜女故事研究集》第一册由中山大学出版部印出之后,顾先生在书中发现许多校对错误,就曾非常生气地在日记中写道:“《孟姜女研究集》,夏君所校,误字百出。彼乃真无一技之长,无法用之矣。”看了这些责备的文字,我总是杞人忧天地担心自己也像“夏君”一样,被顾先生划入“无法用之”的行列,从而被拒千里之外。

《孟姜女故事研究集》

上海古籍出版社1984年版

顾先生百年之后,借助其皇皇巨著,我们就成了顾先生无法拒绝的私淑弟子。陈泳超刘宗迪也许未曾有过我的担忧,但我相信,他们一定也曾自诩为顾先生的私淑弟子。用一句时髦的网络语说,我们都是顾先生的“铁杆粉丝”。我们读着顾先生的书,领会着他的思想,琢磨着他的思路,穿越时空向他求教,与他对话,甚至对他的观点提出质疑。我的顾学论文《顾颉刚故事学范式回顾与检讨——以“孟姜女故事研究”为中心》(《清华大学学报》2008年02期)诚惶诚恐地写了三年,用它参加过三次学术会议,每次都有近半篇幅的大改,这才敢拿出来发表。可惜的是,无论我如何努力,我都不可能得到顾先生的一丁点回应。其实我的内心是多么希望顾先生能够看到我的质疑论文,从而赐下一两招乾坤手,说不定我就能“一招鲜,吃遍天”了。

二

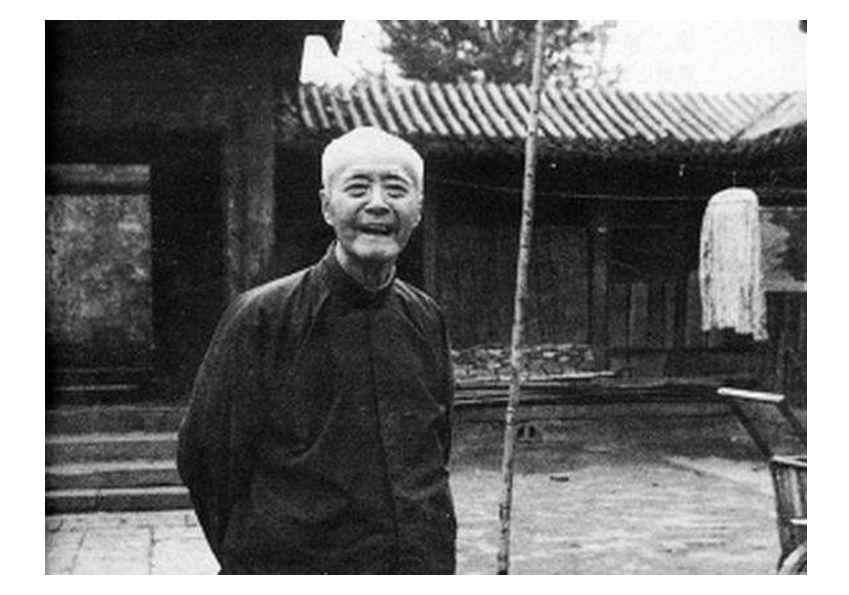

顾颉刚(1893—1980),中国现代民俗学的主要创始人,“古史辨派”的代表与旗帜,中国20世纪最重要的历史学家之一,在古史研究、古文献研究、历史地理学和民俗学等领域均有开拓性的杰出贡献。他的“层累地造成的古史观”深刻地影响了整整一代学人的历史观念;他的充满个性色彩的民俗研究方法至今仍是一种典范,正如钟敬文先生所说:“在本民族民俗学理论的独创性上,顾颉刚的文章是压卷的,他研究孟姜女传说,也是‘五四’思潮的产物,但在民俗学上,他是走自己的路的。他在这方面的著作,是民族性和创造性相结合的产物,他们同样能够奠定中国现代民俗学的理论基础。”

顾颉刚先生

关于顾颉刚,其实不需要太多介绍,稍微了解中国近现代学术史的读书人,可说无人不知无人不晓。不管是赞成他、质疑他,还是反对他,只要你的阅读或研究涉及到“史”的建构,无论是民俗史、学术史、还是观念史、故事史,顾颉刚就是一座绕不开的学术高峰。这里只是简单说说顾颉刚在中山大学时期的一点工作。

因为受到傅斯年的邀请,顾颉刚于1927年4月来到中山大学。顾颉刚到广州时,只有三个月就放暑假了,加之中山大学亟需扩充图书和设备,因此,顾颉刚受朱家骅、傅斯年之托,于5月17日乘船离粤,到沪杭一带购买图书。这一去就是五个月,总共购书约十二万册,其中民间文艺约五百种、民众迷信约四百种、地方志约六百种、碑帖约三万张(这些碑帖现已成为中山大学图书馆的镇馆之宝),后来装成120余板箱,放置在语言历史学研究所。购书期间,顾颉刚一直与容肇祖、钟敬文等学术同道保持着密切的通信联系,积极筹备在中山大学恢复北京大学时期的“歌谣研究会”。

顾颉刚于10月13日回到广州,就任中山大学史学系主任,并协助傅斯年筹备和主持着语言历史学研究所的各项学术活动,成为著名的“语史所”实际负责人。顾颉刚给胡适的信中说:“语言历史学研究所虽未成立,而已有房子、书籍、职员、出版物,同已经成立一样,这一方面孟真(傅斯年)全不负责,以致我又有实无名地当了研究所主任。”

关于中山大学语言历史学研究所,他们最初的想法是要将它办成“北京大学研究所国学门”第二,继续北大未竟的事业,在南方形成一个文科研究中心。而对于该所旗下将要设立的各学术团体,开始并无定名。

在民俗学的建设方面,顾颉刚也有一个渐进的认识过程,他刚到中山大学的时候,首先想到的是在中山大学恢复北大时期的“歌谣会”,后来考虑到“歌谣”的范围太窄,就扩大为“民间文艺”,并于1927年11月1日正式出版《民间文艺》周刊。但即使在该刊出版之后,顾颉刚的工作计划也还处于变动之中。

我们现在能够看到的“民俗学会”一词最早的正式出现是在第2期的《语言历史学研究所周刊》(1927年11月8日),其中有《民俗学会刊行丛书》的消息:“民俗学(Folk-lore)的研究,在外国早已成为一种独立的学科。可是这门学问,在我国尚没有很多人注意到。现顾颉刚、董作宾、钟敬文诸人,因组织民俗学会,专从事于民俗学材料之搜集与探讨。该会为求达到广大搜求与研究的功效,极望国内外的同志,加入该会合作。”

中山大学民俗学会的成立没有确定时间。第一本打着“民俗学会”旗帜正式出版的书刊是由杨成志、钟敬文编译的《印欧民间故事型式表》。该书1928年3月3日出版,扉页和出版页上都明确标署了“民俗学会小丛书”,书前有顾颉刚的《<民俗学会小丛书>弁言》以及钟敬文的《付印题记》。

《印欧民间故事型式表》

杨成志,钟敬文译

国立中山大学语言历史学研究所1928年版

真正让中山大学民俗学会名扬天下的,是《民俗》周刊。钟敬文先生说:“《民俗》周刊,是中大民俗学会活动中的主要定期出版物,它与30多种民俗丛书构成这个学会活动的重要部分,也是整个学会具有比较显著的成绩的一部分。不管从它本身看,或从它对当时学界的影响看,都可以这样说。”

顾颉刚还是较早在中山大学开设民俗学课程的教授,1927年10月22日的中山大学国文史学两系会议中,议定顾颉刚担任5科导课任务,其中就有《整理民间传说方法》和《中国神祗史》两科。此外,他也会在历史系的常规课程中穿插民俗学的内容,并把自己的民俗学著作送给学生。

无论《民间文艺》还是“民俗学会”还是《民俗》周刊,都是在顾颉刚的倡议、领导和筹划下得以付诸实施的。虽然顾颉刚并没有全程参与具体的编辑和组织工作,但是可以毫无疑问地说,没有顾颉刚,就没有中山大学民俗学会。甚至可以不夸张地说,没有顾颉刚,就没有中国现代民俗学。当然,我们也可以说,没有钟敬文,也没有中国现代民俗学。他们都是中国现代民俗学的伟大创建者,缺少其中的任何一环,都不会有今天的中国民俗学。

三

顾颉刚从无到有的民俗学建设,主要依靠出版物的辐射作用,出版成果则主要从两个方面着力。一是重印既有的民俗学成果,一是征集原创的民俗学成果。

顾颉刚有强烈的写作和出版欲望,刊行丛书和杂志是他一直以来的心愿,他说:“我最悲伤的,北京大学自从成立歌谣研究会以来,至今十年,收到的歌谣谚语有二万余首,故事和风俗调查有数千篇,但以经费不充足的缘故,没有印出来。凡是不到北京大学的人便没有看见的机会,有了同没有一样!我因为有了这几次的创痕和怅念,所以到了中山大学之后发起民俗学会,就主张把收到的材料多多刊印,使得中山大学所藏的材料成为学术界中公有的材料。”

王霄冰教授和黄媛同学选录本书的三个部分,全都是顾颉刚在中山大学时期印刷出版的民俗学著述。

第一部分“孟姜女故事研究”是确立中国现代民俗学经典研究范式的奠基之作,该书内容主要写作于北大时期,但结集出版却是在1928年的中山大学。当时大概是钟敬文执笔的广告语中写道:“《孟姜女故事研究集》:此书,为本校史学系主任顾颉刚先生所著。顾先生为当今史学界泰斗,其对于孟姜女故事的探讨,乃他为研究古史工作的一部分,而成绩之佳,不但在中国得到许多学者的钦佩,便是日本许多民族学家史学家及民俗学家,也很为赞许。此集里面,共收其所作长文两篇:A,孟姜女故事的转变,B,孟姜女故事研究。书前有顾氏自作序言一篇,叙述其研究此故事的经过,书末有钟敬文先生所作校后附写一文,评论顾氏这个工作的价值及他所以能有此好成绩的原因,诚为现代出版界中一部不很易得的产品。书价极廉,每册只售三角。”

第二部分“妙峰山香会研究”主要是顾颉刚等五人于1925年春末对北京妙峰山进行为期三天的调查之后,顾颉刚撰写的主题报告。这次调查是中国现代民俗学史上第一次有组织的民俗学调查,顾颉刚将自己的主题报告与其他调查者的游记或报告结集为《妙峰山》,由中山大学出版部出版。后来,他又从容庚处看到北京奉宽的《妙峰山琐记》书稿,该书对妙峰山考证甚详,正苦于无从出版,顾乃大喜曰:“那好极了,可以让给了中山大学的民俗学会了!”于是两边沟通,当即将书稿交到了中山大学出版部。顾颉刚特地为之作序,这部书就成了中山大学“民俗学会小丛书”中的一分子。

《妙峰山》

上海文艺出版社1988年影印版

(原开本150×210mm)

第三部分“其他”主要是顾颉刚在中山大学时期为倡导、弘扬中国现代民俗学而努力写作的学术小品,其中以提携后进的“序言”为主。顾颉刚一生中创办和主持过至少十几份学术刊物,培养过无数作者,他不仅是学界宗师,还特别擅长普及知识、发动群众、提携后学。比如,“九一八”事变后,他曾经创办过“三户书社”(后改为通信读物编刊社),专门编辑出版抗日通俗读物,该社出版物的一大特点就是“以最低价格,销售民众”,不惜做亏本买卖。由此可见,顾颉刚对于唤醒民众,发动群众,集合民众力量同心同德完成一项伟大工作的诉求是多么迫切。

四

可是,顾颉刚作为一个历史学家太著名了,而传统中国学术又是以经史之学为金字塔顶的学术格局,导致他在其他许多领域的奠基性贡献反而不为学界所瞩目。其实,顾颉刚的许多史学理论和哲学思想,恰恰是从对民间文化传承变异的观察和思考中生发出来的。

吕微甚至认为,如果海登·怀特对顾颉刚当年的学说有所知晓,他一定要奉之为后现代学术的一代宗师。在顾颉刚看来,所谓古史的真实本体是我们根本就无法真正了解的,我们所能切实把握的其实只是后人关于历史的诸种“造说”——传说和故事,后人的造说不断地被累积起来,于是我们才有了关于古史的系统知识。海登同样认为,历史所呈现给我们的只是叙事的话语,至于历史的本来面目其实已经经过历史学家以及无数的历史叙述者们的过滤,从而不再是客观的事实。就历史通过叙事向我们呈现而言,历史其实也是故事、传说,或者说历史的形式从来就是故事传说。在这些关于历史与叙事关系的根本问题上,海登与顾颉刚的观点是一致的。

当然,顾颉刚绝不会承认自己是一位现象学家,他是科学与理性的坚决拥护者,“只不过他是借助于类似现象学的方法达到了经典的、理性的启蒙主义认识论的目的,即通过对现象的认识达到了对本体世界的存在设定”。也就是说,顾颉刚虽然不是一名后现代学者,但其理论与方法的超越性使他具有了穿越时空、跨越流派的巨大学术容量。这也是顾颉刚至今依然被我们奉作学术偶像的理论支点。

在中国近现代学术史上,顾颉刚无疑是将中国传统学术与西方科学方法结合得最天衣无缝的学者之一,他很好地实践了自己提出的“研究旧文化,创造新文化”的学术理想。顾颉刚进北京大学时,正是民主和科学思想迅速传播与深入的年代,许多知识分子的眼光开始转向民间,学术领域也出现了眼光向下,关注平民文化的呼声与势头。顾颉刚正是这一学术风潮最出色的冲浪者。

顾颉刚将古史与传说相结合的研究方法,既拓展了上古史学的学术视野,也为中国现代民俗学奠定了一套坚实的基础研究范式。整个20世纪上半叶,“层累造成的古史学说”以及“传说的历史演进法”成了中国学术界的时尚观点和流行范式。

五

顾颉刚的民俗研究,尤其是他对孟姜女故事的研究,不仅在民俗学领域具有示范意义,即使在整个国学领域也具有广泛影响。2001年,钟敬文在回顾20世纪中国民俗学发展历程时,曾把《孟姜女故事研究》比作民俗学的《论语》:“有些经典的论著可以一印再印,《论语》就有很多版本。《孟姜女故事研究》,我们这个学科的人都要有,可以印出来当礼物送给开会的人。”

户晓辉更是直截了当地指出了顾颉刚研究范式的当代价值:“今天,当我们回顾中国现代民俗学和民间文学研究的历史时,不仅首先可以看到顾颉刚树起的一个不低的起点和标高,而且可以感觉到他的研究范式和学术理念已经深刻地演变为中国现代民间文学研究极具中国特色的一部分,并且继续影响着当代学者,所以,无论从学术史还是从学科理论与方法的研究来说,顾颉刚都是我们无法绕开的一个学术的‘山峰’,更是我们在学术上继往开来和进行自我反思的一笔可贵的思想财富。”

奇怪的是,尽管有许多学者一再强调顾颉刚研究范式的重要性,但由于顾颉刚研究范式的基础是史学范式,而目前的民俗学科却归属于社会学名下,作为人文学科的历史学与作为社会学科的民俗学,中间似乎隔着一条相互敬而远之的巨大鸿沟,因此实际上顾颉刚研究范式并没有真正落实到大多数当代民俗学者的研究实践中。

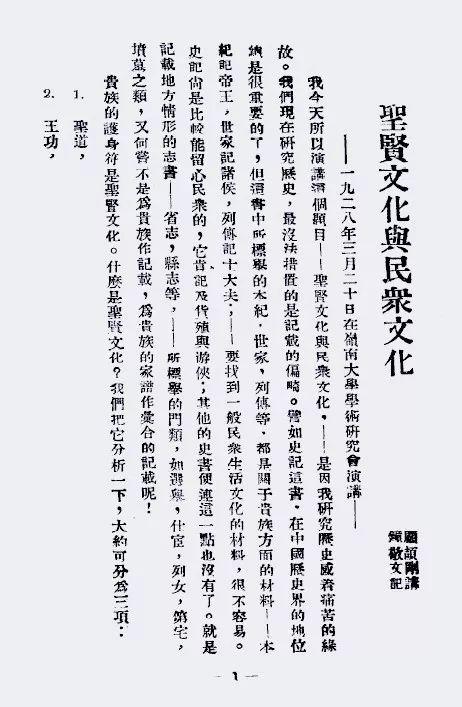

民俗学到底是人文学科还是社会学科?这是一个自其产生以来就未曾有过确切答案的问题。顾颉刚是把民俗当作民众生活的历史来看待的,他在《民俗》周刊发刊词的结语部分写道:“我们要打破以圣贤为中心的历史,建设全民众的历史!”相同的意思也体现在他的《圣贤文化与民众文化》演讲稿中,他说自己在历史研究中,时常因历史记载的偏畸而感受着痛苦:“说到民众文化方面的材料,那真是缺乏极了,我们要研究它,向哪个学术机关去索取材料呢?别人既不能帮助我们,所以非我们自己去下手收集不可。”他把民俗学看作是历史学的一个部分——记录下层民众生活史的那个部分。这与目前教育部的学科设置对民俗学的学科定位是不一样的。

《圣贤文化与民众文化》(顾颉刚讲,钟敬文记)

刊于《民俗周刊》1928年第5期

近百年的民俗学史,已经历史地造就了执着于不同研究范式的两拔人马共用着同一个学科名称。大凡倾向于把民俗学视做人文科学的学者,多是顾颉刚的粉丝;而那些倾向于把民俗学视做社会学科的学者,似乎并没有一个共同的偶像。

顾颉刚民俗研究最大的特点就是科学、求实、具体问题具体分析。正如他自己所说:“我们现在研究学问,应当一切从事实下手,更把事实作为研究的终结。我们不信有可以做我们的准绳的书本,我们只信有可以从我们的努力研究而明白知道的事实。”顾颉刚凭籍自己的兴趣和历史研究的方法论对民间文学和民俗事象追根溯源,他从戏曲和歌谣中得到研究古史的方法,反过来又用史家的眼光、辨史的方法从事民俗研究,他的研究充分利用了中国古代浩瀚的文献,极富中国特色,使得中国民俗学从一开始就建立在一个较高的起点上。

学术经典永远是学术革命再出发的新起点,正如钟敬文先生所说,《孟姜女故事研究》就是中国现代民俗学的“论语”,需要一印再印。我们甚至可以不夸张地说,本书不仅是新晋民俗学者的入门必读书,也是值得资深民俗学者一读再读的行业“论语”。经典文本为什么常读常新,因为它总是让我们激动和沉思,在摸索前行的道路上提醒我们回到原点,在不断精进的反思中刺激我们寻找和发现新的学术生长点。

打着顾颉刚的偶像大旗,是不是真要回到顾颉刚研究范式的旧路上去,那是另外一回事,重要的是,我们需要一位令我们心悦诚服的学术偶像、精神导师,他的学术光芒将照耀我们劢力前行,鞭策我们永不懈怠。感谢中山大学中文系,感谢中山大学出版社,感谢王霄冰教授,让我们重温经典。也衷心地祝愿中山大学民俗学重铸辉煌。

施爱东

2018年9月9日

图文来源:“民俗中华”微信公众号 2019-02-25

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛