物质空间与人文世界:一个分析框架的提出

建筑空间在社会科学里频繁承担的角色是“载体”,是体现了文化关系或社会结构的“容器”。问题在于,人们最常关心的是容器里的内容,而不是容器本身。所以说出现了“对物的遗忘”,或说“物的遗落”——基于建筑社会性的话语与权力分析占据主流,空间的“物质性”( materiality)隐身了。研究者倾向于利用物质性去佐证一些已成定论的认知/意义体系,例如有等级的空间布局体现了宗法制度。同时,出于对过度关注话语、语言、隐喻的后现代理论思潮的一种校正,社会科学近二十年里发生了空间转向、地志学转向、物质转向和本体论转向等。在这一系列转向之下,社会科学研究者开始更多的关注建筑空间的议题,正视物质性和物质在深层次上的能动作用,即不但看到 “容器”里的内容,也要看到 “容器”本身,以及容器对内容的塑造。换言之,需要让和物质性有关的经验事实“进驻”到认知框架中来,以求实现一些社会科学前沿研究所倡导的“本体论”层面上的突破。

台湾人类学者黄应贵在研究空间问题时,曾提出设问: “空间是否有自己的逻辑?”解答这个问题,他认为有两种思路,一种认为空间是有普遍结构的独立存在。他认为这样极端的态度无法理清空间与其他要素的先验与优先性关系,又容易忽略主体实践,违背了空间本来就是人为活动不断建构的事实。黄应贵还列出了另外一种更广为接受的观点,空间具有不可孤立性。空间是行动的媒介与结果,也是行动、思考、生产、控制等的工具,更是思考模式的框架。笔者认为,强调空间与其他要素的联系,是合乎社会科学的基本出发点的。但是该思路很容易让空间被溶解、包容于其他要素的研究里,例如社群等级、宇宙观、文化分类等等。黄应贵自己也指出,人们太习惯于在物质性空间的基础上去建构其他性质的空间,太容易将物质空间的研究 “化约” 为社会文化的研究。

所以难点在于如何处理物质空间与人文世界的距离,既不能靠的太近,又不能离的太远。靠的太近前者容易被后者融解,物质性的细节、空间本身的性状,都被架空。离的太远则研究的焦点会再次迷失。黄应贵认为除了物质性地理形式或人为建构环境本身具有的塑造力外,更重要的是人与物质活动结合运作而产生的新的空间建构所具有的力量,空间建构也是共同构成空间的本体论基础与性质。这种相互结合、共同构成的途径可以是宗教活动,可以是族群关系,也可以是消费等等不一而足。但是,新的空间建构似乎再次脱离了空间本身,在人与物的交界点上,天平总是倾向于“人”这一侧。或者说,问题在于,如何在人与空间的交互作用中,看到空间的物质性对意义阐释的作用? 物质性 (尤其在物理性状层面) 的存在与认知体系,与非物质的、叙事性的、共同意义 (集体表征) 体系,应该如何恰如其分的两相结合起来?

英国汉学家、人类学家白馥兰(FrancescaBray)试图结合上述两大体系,她在古代中国的住宅与行为规范之间建立起了关联性。在布迪厄与福柯等人的影响下,白馥兰提出 “一座房子是一个文化模板,在里面居住可以从中学会那个社会特有的根本性知识、技能和价值。这是一个学习手段,一种能将仪式关系、政治关系、宇宙观转化为日常的空间经验的机制。”她强调在将日常行为纳入道德范式方面,物品与环境担当的角色,虽悄无声息却强大有力。白馥兰指出,作为社会-技术体系,住宅图式对社会的塑造远超物质层面,也是统治阶层和普通家庭的道德框架。房屋的物质设计、居家空间实践的标准化让家庭遵循共同的社会秩序,尤其在复制父系家长制的宗族组织上,房屋成为国家所希望看到的那种传播伦理通则的道具。她的论断里有一个关键的桥接就是“身体”,可惜她没有挖掘身体训练方面的史料,或者给出对应性的经验事实佐证。此外限于研究方法——有选择性的史料分析,她只是将一些判断和材料并列,虽然整个叙述合情合理,并没有明确地为自己的论断提出非常有实证意义的论据。

另一位在人文与建筑领域影响广博的建筑理论家皮特·琼斯 (Peter Jones)近年出版了专著《建筑与仪式》Architecture and Ritual,指出空间秩序反映了社会秩序,亦帮助创造社会秩序,因为建筑通过它们自身的组织逻辑能协助保存社会关系上的记忆。琼斯简略地指出,环境提供了行为认知上分类的框架,此外也体现了美学倾向; 人们在使用环境过程中,环境传递的信息既框定了可能性,又暗示了行为轨迹。琼斯的著作介绍了诸多建筑以及相关的文化社会信息和日常生活方式,他在方法上不强调证明某些原理,侧重于阐释意义,即研究者要搜集尽可能多的信息,知其然亦知其所以然。所以他也没有提供一个现成拿来可用的实证研究方法或可以执行的路径。艺术人类学早期曾集中于对土著雕刻、壁画等“物”的研究,其奠基人之一盖尔曾经提出,在研究艺术品时需要看到“连贯性之轴”( axis ofcoherence) 。笔者理解这个连贯性之轴不仅在艺术品研究中是重要的,也是更广泛意义上的,包括建筑研究在内的物质研究值得依循的路线。它之所以重要,在于倡导建立主客体之间的联结脉络。而所谓连贯性之轴,在布迪厄经典的空间研究中就有所体现: 在研究柏柏尔人的房屋时,他通过对普遍存在于各个范畴的结构等式的归纳,在空间/物、社会、超自然等各个领域之间建立起来贯通的相关性。

沿着这条连贯性之轴,从物质本身出发去理解物质性 ( materiality) 本身以及对人文世界的影响,笔者认为需要在次一级的层级上有明确的方法去说明揭示: 以物质形式存在的建成环境一直在潜移默化的影响着人类。在认知行为科学方面,已经有大量的研究从各种角度去测量空间如何影响人类的行为和情绪等。这类研究建立在实验和测量的基础上,局限在认知和行为上,并且以个体感知为单位。那么在集体的尺度、历史的跨度上,空间如何塑造文化? 又如何在价值观上影响人? 这或许是人类学社会学能够贡献的部分。以往相关的人类学研究虽然有很多,但多数是阐释型的研究,并没有提出证明上述事实的具体途径。为了研究建成环境如何在集体的历史的层次上,从物质性的角度塑造社会文化,本文为研究方便起见,以约束力为刻度,临时划分出三个作为分析单位的层次。首先是空间的规矩。包括明确的空间使用命令/禁令,也包括微观的权力,例如潜移默化地对身体的规训;其次是环境给人带来的可能性,例如提供行为路径,诱发或压抑一些倾向。借鉴行为生态以及设计学领域的示能 (affor-dance) 概念,这种可能性是,环境提供给动物的东西,并且动物可以凭借自己所拾取到的环境信息进行适当的行动。生物体往往顺‘势’而为,也可以看作一种“势能”。再次是空间的氛围,氛围指向的是切身性的身体经验,存在意义上的综合主观感受。三个领域表面上的强迫性是递减的,但是,影响深度并不必然伴随强迫性的递减而递减。空间氛围对人们集体意识的影响并不必然比空间规矩的影响小,哪怕这种影响是看不见摸不着的。综合来看,如果空间是有力与气的,那么它的“力气”体现在规矩与规训,体现在对人类行为的诱导与限制上,它的“气力”则体现在对体验的氛围浸染上。这三个分领域在群体层面和个人层面都是成立的,而且经常以社会事件的发生为媒介,以历史变迁过程中的复刻与迭代为自身效果的证明。

遵循上述路径,本文以福州永泰县寨堡类民居为例——承托了宗族集体生活经验的典型民居,来说明空间对社会的形塑作用。2017-2018 年间,通过采访有民居使用体验的老人,试图在空间与人的交接面上,融合静态的空间形态分析 ( 传统建筑学擅长的领域) ,物质的意义象征体系 ( 传统人类学擅长的领域) ,以及流动的日常生活。

庄寨作为民居建筑遗产

庄寨源自福建福州市永泰县近年来对本地民居-防御建筑群落的命名。多数庄寨名字叫“某某庄”或“某某寨”,也可同时有庄和寨两个名字,例如青石寨又称仁和庄。在福建类似的建筑群落还有土楼和土堡,一些建筑学家也倾向于把永泰的庄寨划入到土堡。上述各类在全国民居谱系内可以都算作寨堡类民居 ( 或称堡寨式) 。庄寨原先并无统一命名,近年在保护工作中出于差异化地域建筑以突出地方特色的考虑,综合形成“庄寨”这样一个称谓。“庄”强调安居,“寨”强调防御,可见庄寨是防御和居住功能并重的。庄寨体量巨大、数量众多。根据永泰县古村落古庄寨保护与开发领导小组办公室 ( 简称“村保办”) 的统计,历史上庄寨总量估算有 2000 多座,经过匪患、改革后拆建潮,保存较好的庄寨现存146 座,其中占地 1000 平米以上者 98 座。这些规模巨大的民居可以容纳几百人共同居住。

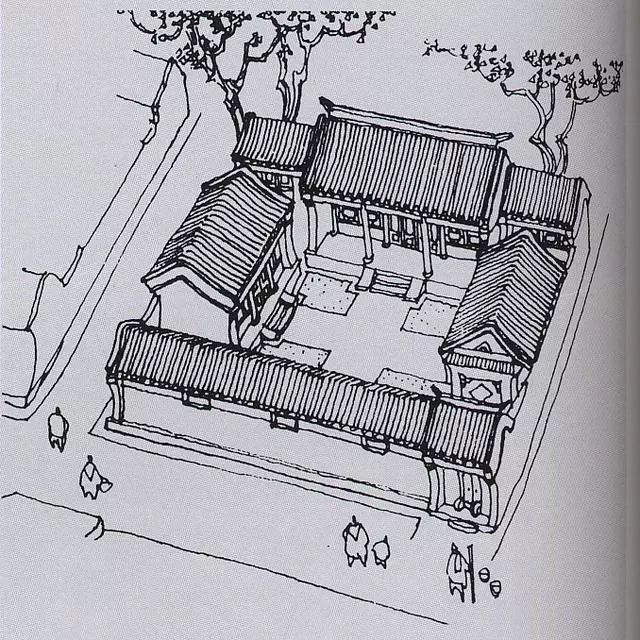

在建筑形制上,庄寨和中原院落式民居形态接近。建筑材料以土、木、石为主。和土楼不同,庄寨以木构架承重,边墙并非承重墙,只是围护,人们的生活重心在内圈。外墙围拢多呈几何方形及不规则多边形,从而和梅州围龙屋固定的形制相异,和江西赣州地区土围子之无定式也有区别。居住结构较密集,每个房间平均7-12平米大小,以木板或竹篱草泥白灰墙相隔。多数层数为两层,最高可以到四层。每个房间可能是一家五六口人的休憩之所,隔层放杂物。庄寨最鲜明的建筑特色,在于防御体系设计。防御性墙体、跑马道、碉式角楼、框制斗窗、注水孔等都是为防御外敌入侵而设置,从而与一般民居区别开来。

庄寨的形成,和匪患、山林经济、宗族以及地理环境都有关系。明代嘉靖后期,福建沿海地区遭受十年倭寇之乱,抢劫财物,掠夺人口,以至 “屠城百里无烟,焚舍穷年烟火”。历史学家郑振满指出,倭寇之乱促使族人筑堡自卫,从而强化了聚居宗族的军事防卫功能; 在筑堡风气流行的同时,民间自卫武装也发展起来。乡族武装引起乡族械斗,又激化了当地的社会矛盾。上述多重关联的因素加剧了修筑庄寨土堡和在防御型建筑中居住的必要性。到了清代社会较为安定的时期,军事防御功能退居次要,生活功能居前。历史学家杨国祯、陈支平还指出,移民开发的历史对民居建筑和居住习俗都有着深刻的影响,在闽南闽西的交界之处,有限的自然资源塑造了土楼。而在开发较晚的闽中山区之中,还保存着具有中古气质的土堡与住宅。同时,寨堡类民居的建筑多数是一个家族(也有多个家族合股的案例)合力建造,一方面反映了宗族势力膨胀,一方面合族而居的建筑又巩固了家族的内聚力和家族设施的完善。杨国桢、陈支平进一步提炼说,从根本上说,明中叶以后福建宗族势力和这个时期土堡的建筑一样,都是当时社会经济发展而又缺乏一种正常的社会经济秩序的产物。

随着人口增加,人们陆续从庄寨中搬迁出来,尤其改革开放后,庄寨逐渐废弃,绝大多数庄寨鲜有人居住,很多庄寨年久失修损毁倾塌严重,颓败阴森,孩童甚至不敢踏进庄寨大门。2015年起永泰县委县政府高度重视庄寨保护,成立 “永泰县传统村落暨古寨堡保护与发展领导小组办公室” (2017年3月更名为“永泰县古村落古庄寨保护与开发领导小组办公室”) 。永泰县委县政府每年安排出2000 万财政资金用于庄寨的抢救性保护。在政府引导下,诸多庄寨动员起来,开展大规模的维修。民间最起初的维修动力,源于庄寨作为祖先的遗产,乃是整个家族的象征,倒塌了即 “对不起祖先”。在政府发动的保护修缮阶段,各庄寨族人是主体,宗族自行动员筹集资金和人力物力,而政府给予政策和资金扶持,并积极联系社会第三方力量介入,包括专家、媒体和社会融资渠道等等,从而呈现出政府引导、民间动员的良性互动局面。

空间的规矩

在集体生活的传统民居里,有许多空间的使用规矩。这些规矩首先是出于安全、卫生等公共利益以及基本伦常而生发出来的规约与规训。木结构房子首先要处理的安全问题是防火问题。在建筑规制上,庄寨均有封火墙以及防火门。挂瓦墙作为防火墙,由多块瓦片组合。因为具有视觉上的集阵效应,挂瓦墙已经成为庄寨的建筑符号,应用于当代新式庄寨的改造装饰。和徽派建筑的马头墙一样,挂瓦墙也从防火墙衍生为民居的象征符号。实用设施演变为审美对象。而不管是庄寨以前的住户,还是现在的庄寨使用者最常挂记的是防火检查。在目前已经供人参观的庄寨中,“严禁吸烟”是各处最明显的告示。这些都是木质地的建材属性必然带来的行为规训。

▲ 挂瓦墙

集体、闭合的空间,对人们的作息安排提出了要求,并延伸出守门人、非正式出入口等策略。当人们还在庄寨居住时,大门到夜间九点会统一由负责关门的人员关闭,这就催生了定期归巢的行动约束。据一些老人回忆,他们如果玩耍晚了,需要钻庄寨旁侧的牛门回家。在密集居住的空间格局中,还有为了不影响他人作息而设立了日间空间使用规矩。例如,午休时间不能在公共空间吵闹。位于天井和大厅边上的房间,因在公共交通线附近,午睡要自觉关门。上述规矩是庄寨生活里人人都要尊重的加诸于身体的规约,每个庄寨成员从小要被老人教育的内容,其形成与紧凑房间布局密切相关。身体规训也在传递着公共生活的规范,培育出相处中照顾别人反应和需求的社会交往处理模式。

庄寨的空间单元虽然密集,同时又有很多公共性的物理空间,例如厅堂。这又会产生公共卫生清洁维护之需要。这类家务劳动主要由女性承担。据老人回忆,女性在过年时会一起用清水清洗各处墙壁。这里需要特别指出,公共房屋的清洁劳动分配,贯穿了宗族公共事务秉持的原则——以“房”和“家庭”为基本单元的轮值制。即每个房派每年轮流做公共卫生、点灯,当年对应的公田收入归该房每房内部; 各个房内部的每个家庭再按照月份轮值。家族内部轮值的分工合作体系,在解放后大规模解体。解放后公共领域不再有规矩明确的分工合作,只是住大厅附近的人要多做些大厅卫生。在公共空间的卫生这个空间与人的交接点上,清洁作为建构性的实践,既是宗族按照房支与家庭排布、平均主义的社会运转逻辑的一个具体体现,也是公共空间对居住者的客观要求,二者缺一不可,以往的研究路径可能更倾向于强调前者。此处想强调,是公共空间以及密集排布的比邻而居的空间格局参与制作了这套运转体系的存在,单纯只有宗族的社会体制,并不能必然得出轮流做公共卫生的具体实践。

在传统礼制社会当中,空间呈现总是伴随着隔离的体制。惯常的解读是,空间反映了权力格局。其实,空间的物理格局会 “放大”、在身体上“摹写”社会原本就有的、性别、辈分上的伦常规矩,让这些规矩深入到身体发肤,深入到思维图示里去。口述历史的工作让我们发现,隔离制深植在老人的回忆里,这体现在,当应采访人的请求,回忆庄寨生活时,多位老人最经常主动提起的,就是性别隔离规矩: 解放前女的不能在大厅走,东西不能放大厅,不能在厅堂里梳头,也不能随意见外面客人,诸如此类。甚至衣物在公共空间中的出现,也有性别的规约。

答: 像我们女的都是放脚盆洗,拿去溪边洗,男的衣服都是装篮子里,女的都是手拿着。晒衣服还是有区别的,男的衣服都是放竹竿上晒,女的都是在下面架个小竹条,弄个绳子晒,楼上是从来不能晒的。

问: 为什么会这样?答: 都说我们女人的衣服 ( 晒在外面) 会丢脸。

在公开空间、仪式空间等具有展示性质的场合下,女性要自觉避免被置于凝视之下。女性在空间中的身体位置,锚定了女性行动的边界,也在老人的记忆中留下了刻痕。而且边界并不以身体的游走为限制,它会扩展到作为身体附属的衣服,以及衣服在空间中的呈现上。以往传统的房屋研究,常强调宗族、性别等礼制体现在了房屋空间的布局上。而就像白馥兰提醒我们的那样,房屋布局和空间配置,其实也在 “训练” 着人们对礼法的认知和默会于心。空间不仅仅是事件发生的背景或布景,它更扮演着推波助澜的行动者角色。居住空间是一套模板,使得人们在每日的洒扫尘除中,重复性的去感知规矩,操练礼制,让可为/不可为的命令反复地在身体发肤上得以刻写并灌注到观念中。老人在提及庄寨生活经验时,不约而同的都提及性别隔离,说明这套空间排布在他们的认知里,已经是空间生活经验里最显著最核心的一个历史事实,这种事实又与今天讲究平等的情况形成强烈反差。而性别隔离之所以能够浸入到记忆的核心位置,是因为它和空间使用习惯连带在一起,不管白天黑夜、不分春夏秋冬,每时每刻都在框定着人们的行为举止。这也是为什么哈布瓦赫在论述集体记忆时,认定它具有物质性和象征的双重属性。康纳顿认为身体通过内化 ( incorporating) 实践的重复,形成无意识的记忆,并且通过刻写 ( inscribing) 实践,将身体行为的时间性转化为媒介符号的空间性。受访老人关于性别隔离的日常生活实践就是一个内化实践的注脚。而受访老人在跟笔者讲述这些规矩的时候,就是将身体记忆铭刻到口述史这样的媒介符号的过程。

又比如,庄寨各个房间的排布原则一般为:正厅为礼仪空间,长房获得正厅附近位置最尊贵的厢房,长房以及长孙要多分一间房屋,各个房派的房屋数目均衡、区位插花分配。这个原则,分明都在提醒人们,长房为尊、同时在利益分配上强调诸子均分的汉人宗族分配等级秩序。不需要明确宣布什么道理,这种空间分布就在“宣示”着在区隔与一体化上的规矩。而宣教在集体尺度上的效果,能在多地修建的新式民居中得到印证。当代新民居因为用地面积等限制,很多还是保持着几个兄弟共同修建居住的模式。如果说庄寨的建筑语言有一套固定的图示,那么最核心的图示部分包括正厅居于住宅的核心地位,各个房或核心家庭穿插平均分配其余房间。在稍微具有规模的新民居中,无论建筑材料多么新,修筑的时间多么晚近,这两个原则都有明确的体现。以永泰的黄姓新居为例,首先在整体结构上,整栋大楼和庄寨采取类似的平面轮廓,四面围合,中间有天井和大厅,大厅上面不住人。一层厨房的分配按照最长辈分的兄弟分为四家。一层单间也是根据辈分、按照老房子的布局来分,其余楼层的套件则抓阄。从上述布局来看,多个堂兄弟携自己核心家庭共居,从长辈分家开始分爨,但故意安排了各个核心家庭的房间彼此交错杂居,以增加互动,这都是庄寨原有空间布局原则的延续。空间的惯性联动着身体的惯习在新的空间实践上得以延续。

空间的示能

空间除了对人类行为进行规训之外,空间现状还会对人的行为进行引导,人们的行为并不单纯来自社会文化的塑造,也源自对空间的适应、对空间特征的利用。换句话说,空间不但在规范性上塑造人,也在因势利导的意义上调教人,用示意性的、非强制性的方式来引起主体能量的调动与发挥效用,此即所谓空间的 “示能”。

在庄寨里,紧凑居住作为最为突出的空间状况,不仅仅有配套的行为规范,还会催生相应的社会反应。例如,邻里亲眷发生纠纷时,因居住密集,共享过道、厨房等各类功能空间,争执很容易被听见,自然会有兄长或有威望的人来调解。人们对彼此生活的介入程度因为这种密集居住变得非常之高。又如,各家厨房挨在一起,厨房处在日常视野范围内,强化了邻里亲友之间彼此关照、守望相助的关系。老人回忆说,“谁家煮饭吃差的,要悄悄的,而谁家 做好吃的都会分享。”“人们眼看别人家没米就会赠与对方。”这种行为垂范除了宗族亲缘关系的影响之外,也受空间排布的催动。如果不是厨房集中,谁家吃什么,谁能看的到呢?

除了社会行为,人们对庄寨本身的空间使用行为,也在空间提供的条件许可下才会发生。例如还是回到庄寨基本的物理特征即房间稠密,这种示能导致的结果是,在59 年、60 年人民公社大食堂时期,很多庄寨成为天然的“大食堂”。例如在“爱荆庄”庄寨,据老人称当时有 300 人从周围重新搬入。当大密度的房屋在,人们自然会把公社大食堂的“共爨”带回到这种可以实现共同伙食的居住空间中来。宗族伙居和集体伙居都共享着同一个锅里吃饭的集体凝聚要义,只不过从血缘单位变换为地缘政治单位。当个体命运要被再次编织进牢固的人群集合时,不管是集体化,还是再到几十年后的遗产热,庄寨总会再次复活。此外,在历史维度上,每当有群众集会活动,庄寨都自然而然的成为第一选择。

大食堂的案例也说明,空间的示能对人直接施加力量,突出反应在功能性对人类行为的定向诱导。例如厅堂因为开敞的空间和中心性的位置,一直保持着功能的恒定,从古到今都在发挥公共仪式和议事地点的功能。这种功能性,也在很大程度上保护了庄寨自身没有被彻底拆除,因为厅堂不但是公产,也是红白喜事的操办之地。一个厅堂一般一年只能举办一次婚礼。“理由是整座住宅当中只有厅才具有住宅坐址带来的风水力量和祖宗的庇佑,相当于最聚气的核心,每年头一次在大厅里举办婚礼的那对新人,才能够得到这份庇佑以及建筑带来的风水,然而如果再在同一个大厅里举办婚礼的话,祖宗和风水的庇佑都被前一对新人‘得去了’,不够‘吉利’。”风水是中国文化背景设定下的示能在字面层次上最唾手可及的例子。当厅堂出现在人们面前,人们自然知道怎么去利用这个祖先遗留的仪式空间,甚至要去争取空间“示意”的“势”与 “能”。

风水的例子还说明,示能也不限于物理的功能性,还涉及到空间的等级和场所的象征意义。传统社会的士绅、地主、富裕的农民家都会有象征着重视文教和社会地位的书房或书斋,庄寨亦不例外。庄寨往往设置有书斋楼作为让子弟上私塾的场所。书斋楼一方面是公共空间,同时也享有较高的地位。建国前,高级客人在书斋楼被招待。例如爱荆庄的书斋楼在1957-1958年曾作为爱荆庄初级社,后来做卫生所。一位因为医术高明而在当地颇受爱戴的外地医生,被安排在书斋楼工作居住。这个外地医生之所以医术高明也正因为他本身是接受过高等教育的人,在当地是少有的高级知识分子,所以和书斋楼在文教意义上的社会象征相符。

空间与人的互动也发生在细微之处。某庄寨正厅前面的石头阶梯两边有堵头的条石,被打磨的很光滑。老人说这石头的质地之所以变得光滑,“是因为这是我们的滑梯啊”。经年累月,条石作为滑梯,被小孩子的身体打摩得光亮。这里的示能,即阶梯两头条石斜面的形制,诱发了小孩子滑行的动作,继而在行为的影响下,环境改变了自身的外形,条石变得光滑。示能不仅仅被视觉捕获,即不仅仅在物理外形上向人们发出讯息,也可以通过人体其他官能,例如嗅觉、听觉、触觉等等,进入主体世界。例如建成环境里最常见的一个指标就是局部微观气候。南方湿热的环境下,大门口有过堂风,那里优越的局部小气候,使得人们喜欢在此地乘凉聚集。但因为处在内外交接的公共区域,就成为家族里男人们,而非女性,在一起聊天、吹拉弹唱的地点。任何一个类似的环境,但凡具备了一定的条件,必定会引起人群的聚集。这也是为什么乡村建设中,都注重公共空间的营造。背后的逻辑是通过空间来增进社群交往,加强社会向心力。

空间的示能不仅仅是空间物质本身的邀请,往往还源自自然与物质的交接面。在现代化带来的便利之前,人们在日常生活中通过对庄寨零部件的利用而生发出来的生活智慧,是超出今人想象的,例如利用阳光照射建筑物角度来计时:

问: 过去家里很少有点钟,三餐煮饭怎么知道什么时间阿?

答: 过去歞婆 (老妪的谦称) 看日头咯,日头 (光) 照在走廊第一个台阶,差不多是将近 11 点,就可以煮午饭了。

用空间和日照来计时的案例,说明空间是丈量节奏的工具,是时间的刻度,一日例行的轨迹,在细节中我们建立起来空间和时间的联系。如果把空间仅仅作为制度文化的载体,是无法发现上述生活细节的。我们对空间的感知,远远超出了布景或场景这么单一的维度。空间是开展日常生活的重要角色要素。

空间的氛围

作为环绕主体的周遭环境,空间会直观的影响主体主观性的感受。环境心理学对此已经有很多研究,而我们需要强调的是这种心理反应所引发的社会后果和背后的文化逻辑。除了心理主义之外,深受现象学影响的建筑理论家们也提出了“场所精神”的概念,将建筑看作人们生存生活的意义的具体化,看作关于意义的解决方法。场所精神在情感与记忆中形成,自然就离不开人的意识和行动,其呈现往往是一种总体氛围。所以,除了强调空间本身的属性和塑造能力,有必要从整体上去把握人们对空间的体感与认知。哈布瓦赫已经指出,在记忆的唤起、消除和重构的过程中,建筑扮演重要角色。然而这个参演过程,除了如哈布瓦赫所发现的那样,建筑是群体认同的象征凝结之外,笔者认为建筑作为一种空间氛围,和主体感受的互相渗透、互相演绎,并且这些空间氛围通过图片、视频等进入媒介记忆,也是建筑能作为社会交流系统关键元素的重要因素。另外,近几年随着场景消费的升级,社会学家提出“场景理论”,认为场景不但是一种情势,也是美学特征,人们会根据场景来协调自身的行为,场景也会影响经济增长、社会组织形态、择居偏好、资产估值,以及人们如何在本土真实性中自我表达。所以需要重视氛围的 “生产力”,它不再是一个虚无缥缈的、美学意义上的范畴,而是一股社会生产的力量。

在庄寨被使用的时期,人们对庄寨的普遍印象是“热闹”。家族聚居所凝聚起来的旺盛人气,人与人之间平常密切频繁的互动,让年迈的回忆者想起来津津有味。“那个时候好多人住在一起,很热闹。”“小孩子会聚集在那个空场 ( 手指正座前的天井) 玩,打乒乓球。”这个时期,人们对庄寨的视角,完全是内部视角,庄寨就是自己身体每日感知到的日常生活,欢声笑语穿插在日出而作、日落而息的生活里。人们对庄寨的感知,是多维度的,渗透在身体发肤里,远远超出视觉审视。庄寨在废弃之后,且在被当作文化遗产予以重视之前,多数已经坍塌空置多年,杂草丛生,梁断瓦残,只有一些庄寨的厅堂作为仪式空间得到维护。所以在普遍缺乏庄寨生活经验的当地的中青年心目中,庄寨给他们最早的印象是 “阴森可怕”,“小时候都不敢进去”。除了偶尔的仪式功能空间,多数时间里庄寨都是人们自动远离的一个废墟。当庄寨被修缮起来,各个房间里的废旧杂物被清空,修葺一新的庄寨因为大规模的居住形制又开始引诱起视觉上的黏着。这个阶段,多数庄寨图片都必备一张俯瞰图或航拍图,因为只有从上空俯视庄寨,庄寨作为大型民居的尺度和规模才能被最佳程度地呈现。许多庄寨的宣传图,还配上了牧牛、老农、油菜花等有田园牧歌想象的衬景。所以这个阶段的庄寨,人们的凝视角度,已经从 “心惊胆战地窥探荒废的老屋”,转变为带有距离感的,带有对田园生活的想象意味的 “遥望老家”。庄寨之 “美”,被频繁推到各种媒介。庄寨的场所氛围也随着遗产和旅游开发,变得再次 “热闹”。一些活动开始有意在庄寨举办,包括政府的文化展览、党课活动、年轻人的市集活动等。庄寨蕴藏了诸多开发利用的可能性,尤其是旅游、文创、生态农业等各方面人与物资的集聚。作为炙手可热的资源,庄寨引起了各方的注意,并随着庄寨保护办公室的成立进入政府的主导性话语和体制建设中来。

庄寨的空间氛围,从主体感受层次这一方面来说,经历了从日常使用中的多维感知到废弃以及修缮阶段的视觉主宰,再到遗产活化阶段的再次丰富。从场所性质来说,庄寨经历了这样一个嬗变过程: 从朴素的大型农宅,到凝重遥远的废墟,再到流于景观化的遗产。场所如果因为意义层次多寡而有 “厚度” 的话,那么庄寨也经历了从厚到薄再到中间程度的状态。在不同的氛围中,场所本身是流动的,随着自身条件和外界环境的变化,而生发出不同的引申意义。或者说,物质形态未变的民居,其价值和意义一直在公开的被各种解读。在不同阶段,庄寨的不同部位被放大:先是作为家宅的日用而不知,再是整体被忽略的废墟一片,唯留厅堂因为功用而赫然醒目; 在当代,整体造型被拎到聚光灯下,建筑细节和雕刻装饰被反复放大、推向前台。在不同时期的认知中,建筑空间体现了高度的流变性,依附于当时当地的集体记忆和叙事。

空间的氛围,是由事件推动,也必须经由主体主观的感受传达。集体记忆、集体叙事在表达主观感受上的区别的同时,也借由被遮蔽掉的主观性感知揭示出 “另一个声部的历史”,普通人的讲述不仅仅能帮我们揭示所谓社会结构和权力关系,他们本身的经历在呈现事实这个层次上,本身就有非凡的意义。当所有老人回看庄寨都提到“热闹 “这个关键词时,也有老人对庄寨的回忆是过密劳作而带来的白茫茫的 “空镜头”。一个曾在庄寨生活的老妪,对庄寨生活的印象除了热闹,还有密不透风的作息安排所带来的 “空”———过度劳作之下,劳作者面对场所,是一种时间如白驹过隙一般流逝、精力都耗散在具体劳作中的“无感知”。热闹经常是和闲暇划等号的,她作为家庭妇女,恰恰缺少闲暇:

问: 那不是很热闹吗?

答: 也不热闹。

问: 晚上不热闹吗?

答: 不,你补衣服,我洗衣服,她洗鼎灶……,个个忙做事情。明早如果去做事情,半夜要起来煮饭,喂鸡鸭,照顾孩子吃喝……以前非常辛苦。下雨天也没空,洗鼎灶、桌椅等,一下大雨马上搬出椅子放在下埕冲。

问: 一年 365 天都在做事情吗? 都没空攀讲?

答: 是,除了病痛。去砍柴时一起走,一起攀讲一下。

从我们的访谈可以看出来,家庭妇女所承担的家务和生产劳动,穿越了白天黑夜,覆盖了家里家外。今天的庄寨总是通过视觉手法去宣传“田园牧歌”,而庄寨的日常生活,撑起庄寨日常生活的妇女所做出的经济和家务贡献,如果没有口述历史的方法进入空间生活的细部,如果没有对听觉、触觉等多维度身体感官对空间氛围的整体感受的关注,那么这一部分历史,很容易随着被大事件奠基的制度研究被淹没在社会科学宏观分析的隧道里。这种隧道,就像一个透镜,把视觉呈现背后的很多基本的东西朦胧处理以至美化。这也是为什么在当前的空间氛围营造中,庄寨似乎就是传统美好乡居的缩影。景观化的形象不断叠加,其实并没有增加厚度,而是流于表面,反复叠加出来的只是单薄的 “景观”,是缺少真实细节支撑的刻板印象。人们不再去想是谁的双手撑起了寨墙和木梁,不再去想当遗产还是 “活着的”房子 ( 而非人们 “构想的” 意象) 的时候,人们如何去打量它的,如何去改变它,它又是如何改变人的。对空间的切身性 ( embodied) 的研究,对空间氛围给人带来的身体感知的 “软性”调查,能帮我们拾取视觉主宰之下遗漏的 “硬性”信息。

结语

人们太过习惯于透过物质看背后的本质,就如人类学家 Webb Keane 指出的那样,西方社会科学有一个传统,似乎“意义”隐藏在“事物”背后,把事物当成是意义的乔装打扮,似乎必须把物质剥除干净才能见到意义本质。Keane认为对意义的追寻导致在实际生活中至为关键的一些领域,例如“行动”、“结果”与“可能性”,在学术语境下显得不再重要。笔者认为,如此本质化的重视“意义”,导致上述抽丝剥茧的工作,似乎和真实世界的逻辑隔着一定距离。事实上,物质本身也在参与着所谓本质原理的形成,是人们的行动前导,也是塑造可能性的重要自变量之一。

建筑空间除了其物质实体的功能性本身,还带有精神、审美、意识层次的特性,这种特性依附于独特的社会形态存在,依附于生活与人的记忆存在。但作为物质的空间不能消解于社会文化范畴,它受制于社会安排的同时,本身也有自身的逻辑。两套逻辑的交叉点,就是空间与人的交接面,不管这种交接是房屋形制和礼制影响下的空间使用规则,还是空间对人们的邀请,还是建筑本身的韵律感和秩序感带给人的主体感受。在交接面上望进社会历史的时空,会发现房屋不仅仅是制度的体现,它本身就是再生产社会的制度性安排。

本研究就是在人与空间的交接面上,按照强制性程度的不同,区分出空间的规矩、空间的示能、空间的氛围三个指向人文世界的“发力点”。永泰庄寨是家族聚居型的大型寨堡式民居。不论是作为家宅使用、还是作为财产分配,以及作为文化遗产、旅游资源和活动场所,在各个时期庄寨对人、记忆、身体和社会文化的生产力、塑造力,都贯穿了上述三个方面的“力”与“气”。空间的能动性,不意味着单纯的强调物对人的支配,也不意味着它是一个浮于表面、没有时间纵深感的概念,仅仅靠描述就可以证明的单薄的立场。空间与人一直是在具体的、切身性的实践中,循环往复的交互性的彼此发生作用。空间对人的塑造可以通过固定的空间图示的机制,进入到人的认知图示中,并延续世代。我们在对空间的力与气的提炼与明确认知中,完成的不仅是认识上的更新,还是对日常生活的重新评估,对被视觉中心主义遮蔽掉的社会事实的再次拾取。

传统的社会科学并不习惯从物质本身去认识物质世界,对物质的意义解读总是无法脱离人,也没有看到涉身化经验的重要性。在这个背景下,我们几乎很少讨论空间的物质基础在性质上的差别及其对身体、记忆与社会的改变意义。本体论转向给物质研究重新提供了伸张物质性的渠道。建筑空间的物料属性,包括材料、颜色、韧度等等,在很多社科研究中都被过滤掉了,成为建筑学者反复琢磨分析的内容。恰恰是这些物质属性,给物质以存在意义上的价值,也正是物料的物理属性,让物对人的影响和塑造有了支撑和依据。庄寨的例子传达出空间作为物质,对于社会具有塑造性的力气。对记忆的形塑、对身体的训练,不只是文化规约、社会制度在起作用,亦有很多物质本身的邀请、矫正、提醒等等。物质属性的获知,需要打开更多的感官。特别声音、光线等视觉所能捕获的信息之外的感官细节提供了细微而关键的线索。更为通感的身体/空间感官认知会让更全面的社会事实融进我们对文化逻辑的理解。

文章来源:《文化遗产》2019年第5期

图片来源:网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛