摘要:随着近年来中国现代化进程带来的社会变迁,城镇化步伐的加快,民间信仰以及作为民间信仰载体的纸马所存在的文化空间、面向的受众群体都发生了改变,纸马的文化价值也随之变迁。江苏省作为现存纸马遗存种类较多,并活态使用的地区,早在 20 世纪中叶即已被民俗学者所关注。以江南地区独具特色的常熟纸马为例,从纸马形态及功能的分化探究当地从业者身份的转化,联系受众对纸马使用的塑造作用、纸马在祭祀圈的建构中不断被边缘化的地位,可以分析当地纸马文化价值变迁的线索。

关键词:纸马;文化价值;社会功能

纸马作为一种传统民俗祭祀用品,从解放初期就开始为专家学者们所关注。张道一先生对纸马的总结和定义是“三纸组合照天烧”,即纸神像、纸马、纸钱三者统称为纸马,组合传递焚化,完成“敬神、请神、求神、酬神”的过程,以达到民众的心愿,成为人、鬼、神之间沟通的媒介。本文中涉及的常熟纸马主要是张道一先生原文中的“纸神像”,品类有百种之多。

常熟市位于江苏省南部,是苏州市代管县级市。由于当地民间信仰活动形式非常丰富,讲经、打醮、安镇、祭灶等民俗仪式中需要大量使用纸马,并在仪式过后焚化。纸马在当地仍旧是日常生活中活态的存在,是当地乡下大部分人家生活所必需的消耗品。传统纸马的制作工艺在民间信仰和民俗需求中被较完整地保存下来。纸马在当地的使用方式主要有三种:一是民众每逢岁时节令和人生礼俗中使用,二是当地正一道士设坛建醮时供奉,二是讲经先生在宣卷讲经时供奉。

一、社会环境影响下纸马图像的流变

爱德华 • 泰勒的“遗留理论”认为,民间文化较晚的形态遗留着原始文化阶段的基因。“那些帮助我们按迹探求世界文明的实际进程的证据中,有一个广泛的事实阶梯,我认为可用‘遗留’(Survival)这个术语来标示这些事实。仪式、习俗、观点等从一个初级文化阶段转移到另一个较晚的阶段,它们是初级文化阶段的生动的见证或活的文献。”从播布范围和制作工艺来看,目前常熟纸马的形态应属于太湖流域和长江三角洲区域纸马的代表性遗存之一。这一区域目前存续制作或有文献遗存的纸马产地众多,值得注意的是区域内一些产地如苏州、泰州、江阴、杭州等采用套版漏印,即先用木版印一遍墨线,再用漏版套色,工艺独具特色。常熟纸马将这一工艺保存至今。

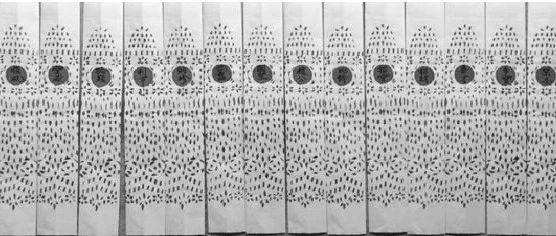

在已发表的《中国古版年画珍本》中收录了王树村先生收藏的清代木版漏印纸马《申祖》和《鲁班仙师》。据此书记载,这两幅纸马产自苏州,由于年代过于久远,更加具体的产地已不可得。将其与现在仍旧生产使用的常熟纸马进行对照,不难发现图像主体部分鲁班仙师的发型衣饰、背景布局、色彩区域分布、构图角度等细节有很大相似性。清代苏州老纸马《鲁班仙师》尺幅更长,画面上部有龙头,常熟纸马省略了龙头,但整体样貌几乎是这幅作品简略的翻制版。纸马在漫长的发展过程存续下来,但其尺幅、造型都发生了变化,其中的原因值得深思。

左图:常熟纸马《鲁班仙师》笔者拍摄

右图:《中国古版年画珍本》登载的清代江苏纸马《鲁班仙师》

在位于支塘镇北街苏家堰村的纸马作坊,笔者了解到目前常熟纸马的传承人薛仁元(男,1951 年生人)的家族从他祖父薛泉泉(推算约生活于清代宣统年间)这一辈开始制作纸马。薛泉泉最早创办了支塘“薛同兴佛马作坊”,当时除生产百余种纸马,还兼做门神和其他民俗版画。薛泉泉之子薛金荣(1915-2001),跟随薛泉泉学习纸马制作,并继承了纸马作坊一直经营至“文革”前。据薛仁元回忆,在“文革”之前当地至少有 7 家纸马作坊共同生产纸马。当时还有生产纸马的行业协会。每年临近春节的时候,各家纸马作坊要聚集起来共同制定来年纸马生产的计划,对使用的纸张、纸马的配色等多项标准进行统一管理。在销售时,每家作坊要在纸马上盖自家作坊的印章,如果没有便不得销售。那时纸马制作行业以及下游产业曾繁荣且有序发展。

“文革”期间,纸马被视作封建社会的迷信物,被称为“违禁品”,制作与销售被迫中断,大量的木刻原版没有得到保存而迅速消亡。1974 年,薛仁元起初在支塘镇一家化工厂上班,由于当时民间信仰有复苏的倾向,民众对纸马的需求也悄然出现。于是,薛仁元利用下班时间跟着父亲薛金荣按照记忆中的样子复刻了近百块纸马版,制作配套的色版,在家族范围内逐渐恢复纸马制作。当时为了方便保存运输和节约成本,“文革”后恢复的纸马尺幅比传统的短些,造型简约些,并未制作龙头。目前常熟纸马线版造型“加漏版着色”的传统工艺仅被薛仁元一家纸马作坊保存下来,并坚持制作。这种制作工艺相对传统的纸马主要销往常熟市东部支塘镇、董浜镇、白茆镇、碧溪镇等地,主要为当地的正一派道士使用。

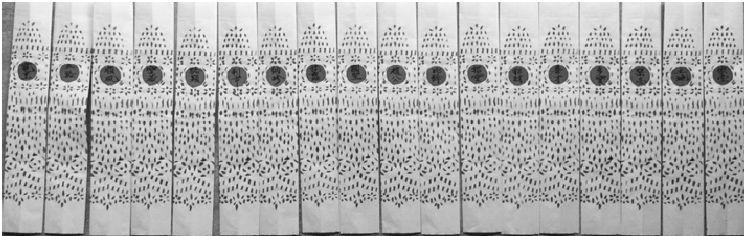

在传统时期,以血缘与地缘关系为依托形成的村落是纸马自然传承的社会空间。新的历史时期中,城镇化打破了原有的以村为主要单位的空间格局,纸马社会空间发生转变。人类学家恩伯夫妇在阐释文化的变异时指出,文化一般具有适应性,是不断变迁的。“文化适应是文化对环境变化做出反应的一种文化变迁。”在纸马的发展过程中受到社会环境变化,文化空间转化的影响,继续发展出不同的样式。常熟市西部古里镇新桥村的一家纸马作坊主销售给附近的村镇,其生产的纸马没有墨线版,采用漏版空套,利用颜色造型。目前已出版的传统纸马图录中,还未出现过这种工艺。在对当地讲经先生的访谈中笔者了解到,20 世纪 80 年代这种纸马即已出现。虽然省略了画面上的线条,但由于其直接省略了木版刻线的工艺成本和材料成本,简单易操作,早已占据了大部分市场。空套的纸马成为当下常熟大部分地区民众眼中纸马的主流样式。

漏版空套工艺制作的常熟纸马《一殿阎君》

改革开放之后,1983 年常熟全国首批撤县设市,城市化、工业化的步伐加快,实施“以工兴村、以工兴镇”的战略,大量劳动力涌入工厂。以新桥村的王氏纸马作坊为例,20 世纪 80 年代中期,店主并不从事纸马制作,全家在工厂打工,1989 年由于家中新添孙辈需要照顾,无法出门务工,也无土地可耕种。而此时正是民间信仰活动十分兴盛的时期,纸马需求量极大,店主便购买了一整套别人的漏版开始在家中从事纸马制作。这种无墨线的纸马上的神佛形象有抽象轻逸的艺术特色,但一些较为相似的图像几乎只有专业的讲经先生和道士才能辨别出身份。起初店主从未制作过纸马,对纸马上的神像不甚了解,并不能分辨纸马中不同的色版组合成的不同的形象,经常印制错误,导致“整整一年没有生意”。后来店主向讲经先生和道士学习,并摸索出制作的方法及造型规律,生意逐渐好转,并逐渐占领了当地的市场。

除此之外还有一种更加简易的手工纸马,工艺也是漏版空套无墨线版,被称为“团马”。“团马”构图大致与传统纸马相似,但只有一种样式,在中间留出位置以供写上神佛名号,写好后可用来代替各种神佛。总体来看,常熟纸马在发展过程中不断追求制作简便,在弱化工艺节省成本的过程中,图像有不断简单化、单一化的趋势。

图 4 常熟纸马的另一种简化形式“团马”a拍摄者:常熟宝眷传承人余鼎君先生

二、社会分工与纸马中信仰体系的分化

常熟的本地信仰以佛教、道教、民间信仰相互融合,宣卷讲经的活动至今仍十分流行。讲经先生是受到尊敬的一种社会身份。同时,正一派道士在当地也非常活跃。据记载,自民国以后,“许多常于符篆祈禳的正一道士,逐渐从信仰道教、研究道教神学转变为以宗教谋生,并称为世袭的社会职业。”从一般民众的角度,在岁时节令、婚丧礼俗、日常生活中焚烧纸马,唤起人们“敬神如在”的情感,并非受到特定宗教信仰的约束。体现在常熟纸马神仙体系中,就揉合了多种信仰,既不矛盾冲突,又互相补充完善。“民间美术一方面较多地保持着人类早期造物的性质,另一方面又同民间阶层的现实生活保持着最直接的关系。这一性质决定或紧密地关联着其他几个特征:如功利性特征、民俗性特征及工艺性特征。”值得注意的是,纸马作为民间美术的一种,民众的民俗、精神、生活方式等方面的需求发生改变,纸马的生产规范、使用场域和销售方式也随之变化。在常熟则体现在同一行政区域内纸马种类的不同和信仰体系的差别。

陶思炎先生将中国神祇体系的总架构总结为:“道教系、佛教系、巫神系、神话系、传说系、风俗系等六大支系。”由于常熟纸马中的神仙体系不涉及巫神和神话,根据陶思炎先生的分类方法,参照笔者实地考察中收集到民众的意见,可将常熟纸马中常见的神仙体系大致分为四类:

常熟东部和西部村镇纸马中神仙体系大致包含佛教系、道教系、风俗系和传说系四类,这些纸马在用途上有“谢鸿”“做寿”“庙会”“保家”“超度亡灵”等等,渗透了中国民间信仰中“为我所用”的功利性思想。从数量来看在西部村镇使用的种类更多,增加了如范蠡大神、纳珍天尊、路头菩萨、宝藏大神、五路大将等掌管财富的神仙。

如上所述,讲经先生和正一派道士是当地纸马的主要使用者,而近年来“仙人”或称“娘”势力的发展使得受众群体的喜好更多地影响到了纸马的使用,甚至祭祀仪式的进行。所谓的“仙人”或称“娘”是当地的女巫或巫师,民众家中有人生病或者遇到一些无法解释的情况,就会去询问“仙人”,请“仙人”看香头。“仙人”通过看香头了解病情或遇到问题的原因,在与斋主谈好价格之后,联系道士或讲经先生到家中举行仪式进行化解。通常“仙人”被当地民众认为具有一定通灵的能力,知晓旁人所不知的事情,受到民众的信任,逐渐成为道士和讲经先生与民众之间的纽带。随着名气的增加,“仙人”掌握了一个区域的客源,道士和讲经先生为了保证收入,要与“仙人”搞好人际关系。斋主也会将自己的喜好告诉“仙人”。在举行仪式之时,已不仅仅是严格依照宝卷或宗教科仪,还有斋主的好恶、“仙人”的看法等其他因素夹杂在其中。这些带来的不仅仅是仪式的变化,纸马作为仪式中重要的部分——神灵的物化象征也在发生转变。同样一场法事,可能会依赚钱的多少决定使用纸马的数量。同时,由于简化的漏版纸马占据了大部分市场,道士们使用带墨线的纸马也曾出现过斋主“不认”的情况。一个地区的道士先生和讲经先生由于个人认知也会偏好于使用一些纸马而使另一些种类由于长期无人购买逐渐淡出市场。

三、纸马与当地祭祀圈

一个地区的民间信仰关联着这个地区的文化变迁、民众的思维方式、经济结构、社会组成等多种因素。时代在发展,民众生活方式不断改变,传统的民俗活动和民间信仰活动有式微的趋势,对纸马的影响不仅在样式和信仰体系上,其在当地的文化价值及地位也随之变迁。在考察中笔者了解到,亲历者能够追溯到的时间范围里,20 世纪至今纸马的生产、销售和使用有四次明显的波动:20 世纪初—40年代是销售量大、使用范围广的辉煌期;20 世纪 40-80 年代是国家政策禁止背景下纸马的隐匿期;自 20 世纪 80 年代末至 2010 年前后是纸马的恢复期;2010 年至今是纸马的消减期。当地纸马能够在社会发展的跌宕起伏中得以存续,要得益于当地祭祀圈的稳定性。

“祭祀圈”的概念首先由日本学者冈田谦提出,他最初的定义是“共同奉祀一个主神的民众所居住之地域”。祭祀圈理论成为台湾学者研究民间信仰的主要理论架构。20 世纪 70 年代,台湾学者施振民、许嘉明以祭祀圈为框架研究台湾彰化平原汉族族群民间信仰与祭祀活动。在《妈祖信仰与汉人社会》一书中,林美容把祭祀圈重新定义为“为了共神信仰而共同举行祭祀的居民所属的地域单位”,对祭祀圈的概念进行进一步的明晰,并提出“有部落性、村落性、超村落性、与全镇性等不同层次”。

纳财纸马(来源于网络)

在常熟目前还保存着“社庙”,“社”指土地,这个概念可参见《孝经纬》:“社,土地之主也。土地阔不可尽祭,故封土为社,以报功也。”一个“社”通常由几个自然村落组成,有一个保护神即“社神”。这里的“社神”通常是地方色彩浓厚的本地神,如刘神庙供奉的是宋朝永定公刘琦、周神庙供奉的是南宋大孝子周容、双忠庙供奉唐代忠臣张巡与许远,等等。这些“社神”大都是护国佑民有功的凡人,在过世后受到皇帝的封赐,得到百姓奉祀,成为一个地方的保护神,并在当地形成了以“社”为单位的祭祀圈。以祭祀圈为单位,当地民众在春秋两季通过“社戏”“赛龙舟”“抬阁”“高跷”等形式举行祭祀活动,从情感、自我认知上不断加深祭祀圈之内的民众的归属感与凝聚力。据光绪年间《常昭合志稿》记载,至少从明末,周神的信仰便广泛分布在常熟乡村。祭祀圈的稳固性使当地民众产生了归属于该“社”的群体意识,可以说是当地民间信仰相对固定地保存至今的重要原因之一,对纸马的需求也自然留存了下来。

此外,纸马在存续过程中也伴随着祭祀圈内群体的流动、经济的干预不断被边缘化。20 世纪初期,不仅当地纸马曾经拥有行业协会来规定印制数量和销售区域,当时道士先生和讲经先生的活动区域、购买纸马的作坊也与某些祭祀圈范围几乎重合。而在“文革”之后 20 世纪 80 年代民间信仰的恢复期中,“社庙”和祭祀圈仍旧存在,但传统的行规及势力范围已经被打破,道士先生和讲经先生的活动区域不再固定,随着经济的发展,人际交往、人脉关系、所得利益等因素重新界定并主导了纸马的销售和民间信仰仪式的进行。传统手工艺制作的纸马失去了相对牢靠的产销链和规范的保护,极易受到市场的冲击。

结语

常熟纸马作为代代相传的民间艺术,融合了儒释道和民间的多重信仰观念,表达了民众祈福纳吉、趋利避害的向往。常熟纸马独到的制作工艺蕴含在民众的信仰需求中自然传承下来。而面临着社会的发展,原有社会结成形式的动荡,使其在传承过程中也面临着图像简单化、种类分化甚至缩减、在祭祀中地位不断边缘化等威胁。中国民间文化遗产抢救工程的倡导者冯骥才先生认为“物质文化遗产要保护好,主要是它的原真性;非物质文化遗产要保护好,主要是保护它的原生态。”要保护好当地纸马独到的制作工艺,不仅是对其进行记录,或者一味地要求和规范当地从业者去传承,更要去了解当地的文化空间及生态,以其文化价值为中心,给予其更为健康的发展空间。

文章来源:《民间文化论坛》2019年第3期

图片来源:原文&网络

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛