主编推介

本期新青年覃奕,女,毛南族,广西河池人,中央民族大学民俗学专业博士在读,研究方向为民间文学、民间工艺。本文试图将傩面具的“物”形态还原到具体的文化语境和社会语境当中,探究其基调、基本框架、数量、样式在形成和变迁过程中的具体表现以及影响因素,并揭示毛南族傩面具在还愿仪式中对于不同主体的意义。

物与语境:解析毛南族傩面具

覃奕

原文发表于《民间文化论坛》

2018年01期

摘要:毛南族傩面具是毛南族傩文化的主要表现形式之一,是毛南族还愿仪式的关键道具。本文试图将傩面具的“物”形态还原到具体的文化语境和社会语境当中,探究其基调、基本框架、数量、样式在形成和变迁过程中的具体表现以及影响因素,并揭示毛南族傩面具在还愿仪式中对于不同主体的意义。希望通过对毛南族还愿仪式中傩面具分析研究,能更系统深入地理解还愿仪式以及仪式背后所体现的毛南族民间信仰。

关键词:毛南族 还愿仪式 傩面具 物 语境

毛南族傩面具——还愿仪式的关键

毛南族还愿仪式属于南方民间傩文化的一个部分,至今已经有300多年历史,毛南人称之为“肥套”(毛南语音译,意思是“做还愿”)或“调套”(毛南语音译,意思是“跳还愿”)。还愿仪式是毛南族最主要的传统敬神活动。毛南人若向神灵起了愿,待如愿以偿后便要择日还愿。其中,保佑孩子入学属于小愿,还愿时也比较简单,杀两只鸡祭神即可;而求子孙繁盛人畜兴旺则属大愿,需连做几天的法事还报万岁娘娘的送子恩和雷王的进财福。在毛南山乡提起还愿仪式,村民们首先想到的就是戴着木面跳舞的形象。代表着毛南族神灵的傩面具是仪式中的关键道具,无论对举办仪式的主家、被请来做仪式的师公、前来观看仪式的普通村民而言,傩面具都有着特殊的意义。

目前的相关研究主要分为两部分,一是对还愿仪式研究。鉴于它特殊的民族文化内涵和国家级非物质文化遗产的地位,在此之前学者对仪式做过不同时期的研究考察,既有专门的研究著述,比如蒙国荣的《毛南族的还愿仪式》和韩德明的《与神共舞——毛南族傩文化考察札记》;也有作为民族概况和地区概况资料的组成部分,比如《广西仫佬族毛南族社会历史调查》、《广西非物质文化遗产精粹》、《毛南族风俗志》《毛南山乡风情录》《河池地区民族概况》等;此外还有学者的论文和调查报告,比如吴兰《毛南族传统宗教仪式 “求花还愿”透视》、谭亚洲《论毛南族傩戏的产生及其发展》、谭为宜《毛南傩戏的戏剧艺术探微》、蒙国荣《毛南族傩文化概述》、《毛南族傩戏调查》等。二是对仪式的唱本、舞蹈、傩面具或是师公的研究。其中,对于傩面具的研究主要从艺术学或者艺术人类学的角度出发,分析其艺术特征、艺术功能、仪式象征与核心视觉元素等。比如黄晨子《毛南族傩面具品牌化设计研究》、曹红玉《广西环江县毛南族傩面具艺术研究》、韦海燕《符号、象征与隐喻 :毛南族傩面具的艺术人类学考察》;也有从史学角度来树立傩面具演变过程的,比如顾乐真《桂林戏面:广西傩面具的演变》。在这些毛南族傩面具的研究成果中,缺少参与还愿仪式主体的角度,对于毛南族傩面具的形成和演变涉及较少,缺乏深入的探究。本文试图将傩面具的“物”形态还原到具体的文化语境和社会语境当中,探究其基调、基本框架、数量、样式的在形成和变迁过程中的具体表现和影响因素,并揭示毛南族傩面具在还愿仪式中对于不同主体的意义。笔者曾前往往环江毛南族自治县以及其下属的、上南乡、下南乡、中南乡(南昌屯)与洛阳水源(面具制作者方振国现居地)这几个地点,采访了当地的政府官员、村民、学者和师公,获得了较为详实的田野资料。希望通过对毛南族还愿仪式中傩面具分析研究,能更系统深入地理解还愿仪式以及仪式背后所体现的毛南族民间信仰。

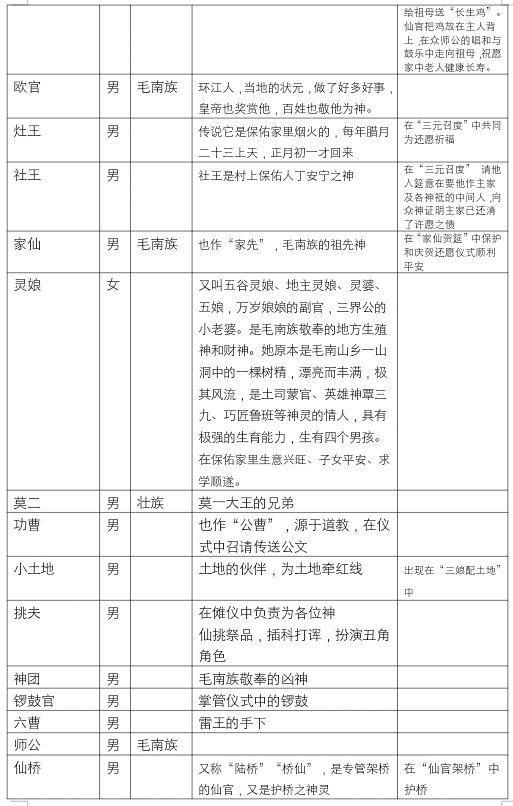

毛南族傩面具概况

毛南族傩面具主要是用恩木手工雕刻而成。这种木头质地轻软,易于雕刻和佩戴,同时不易开裂变形和不易被虫蛀的特性也使它更适于保存。因为其制作材料主要是木材,所以毛南族傩面具在当地被称为“木面”。傩面具一般高30公分,宽20公分。制作傩面具需先从木坯中刨削出雏形,再细雕和微调,磨光、涂彩(现在主要用广告颜料着色),最后上漆使得面具不褪色并具有光泽。一般制作一个傩面具需要三到五天的时间。目前在广西毛南族聚居区所看到的傩面具,基本上是以下36个神灵。在还愿仪式中,各个神灵的出场一般可以分为以下几个环节:接祖师、三光引路、三元召度、仙官架桥、太子六官押凶、瑶王拣花踏桥、家仙贺筵(有时为覃三九贺筵)、三界保筵、杜丹纳亭、土地配三娘、花林仙官送银花、万岁娘娘送金花、良吾二帅点榜文、雷兵点席、雷王坐殿。做还愿仪式的时候,并非36个神灵都请,一般只请18至26位神灵,具体视仪式的规模和师公的理解来定。而且请的神也会因地域不同而有所改动,如师公也会应附近壮族、瑶族同胞的邀请到他们家里主持还愿仪式,到壮家所敬的神中,三界公爷这个角色就换上莫一大王,而删掉太师六官、三娘、土地和九官(覃三久)这个角色;到瑶家(白裤瑶)时则少了瑶王这个角色,其他表演程式和角色基本照搬。本文所列的表格以方振国所制的面具为准,参考方振国的访谈以及顾有识《壮侗语诸族梅山教人物神考》、韦海燕《符号、象征与隐喻 :毛南族傩面具的艺术人类学考察》和在环江县文化馆所搜集到的图文和视频等资料。

影响毛南族傩面具的“传统”与“变数”

(一)影响傩面具的几项传统因素

1、仪式传统影响下的面具基调

毛南人视还愿为人神同乐的喜事、好事。这表现在以下几个方面:第一、仪式虽是由主家单户举办的家祭、私祭,却向亲友邻居公开,且歌、舞、乐、戏等活泼的形式,娱乐氛围浓厚。第二,毛南人对于喜事和哀事有着严格的区分。举行敬神驱鬼法事的是师公(也称“鬼师”),做还愿的师公必须是儿女双全的有福之人。而掌管送终法事者叫“先生”,或者说是道士。还愿为喜,送终为哀,做喜事的师公不能兼当做哀事的道士,反之道士也不能兼当师公。更详细的解释是,道士是肯定不能兼当师公做还愿的,但是若做还愿的师公一定要去做送终法事,也不是不可以,只是做过一次送终法事之后,就不会再有人请他来做还愿了。

因此可以看出,还愿仪式的主要基调是积极正向的,这样的主调也影响了毛南族傩面具的基调。毛南族傩面具中有凶神,但凶主要表现在眉目和面色之间,焰眉上挑、怒目圆瞪、满面通红,几乎见不到有突出的獠牙或是脸部极为夸张的变形那类特别怪诞狰狞的形象,多为善、美,即使是丑角,比如麻脸歪嘴的挑夫,也带着诙谐戏谑的色彩。虽然傩面具有善、凶、文、丑之分,但绝大多数都是长耳及肩的福相。这个长耳(也称“云耳”)构成了毛南族傩面具区别于其他民族傩面具的关键特征。云耳不仅具备“拿取面具的把手”和“摆放面具的支架”这两种实用功能,而且“带有福、寿的美好象征,还令面具人物看起来和善、慈祥,并减少木雕面具的锐气”。

2、师公传统影响下的面具“模子”

傩面具是毛南族神灵的代表,不可能任由人随心所欲地乱刻,它遵循着一些较为固定的程式,也即师公所谓的“模子”,主要指某个神灵的性格、年龄、性别、职能等基本因素是不变的。从师公传承的角度而言,影响面具“模子”是祖传的唱本和祖传的傩面具。

祖传唱本。唱本基本上是手抄本,由师公们代代相传。“还愿唱本包括‘大供’ 、‘劝解 ’、‘歌本’三大类……‘大供’讲的是开坛前后各阶段应备哪些祭品及请哪些神 ;‘劝解’专讲各神的来历、身世及职能作用 ;‘歌本’主要是解释天地万物 (包括人类 )的起源以及宇宙间各种事象产生的原因,近似创世神话”。唱本中关于各神的描述,成为了师公雕刻傩面具的参考。比如在还愿唱本中,婆王既有创世神的身份,也是花山的最高神,管理着万花(“花”即“孩童”),掌管毛南人的婚姻和生育。而婆王的助手花林仙官则是一个身世可怜的少女,被婆王收留住在花山,成为护花神。“脸好像月亮那样洁白,身躯好像月亮里的丹桂那样美丽。”因为与花这个生育象征相关,因此婆王和花林仙官的冠饰部分都有着孩童或者花的纹饰。但比较明显的区别在于,婆王年纪更大,满面皱纹;而花林仙官则青春靓丽。

祖传面具。目前流传于毛南族民间的傩面具中,比较古老的就是方振国所存的清朝嘉庆时期制作的傩面具,这些祖传的旧面具是他雕刻新面具的蓝本。经过对比可以看出,新旧面具的基本一致,只在一些细节上有差别,比如神情和雕刻的细腻程度等。

这些旧唱本与旧面具之所以能发挥这样的影响力,与师公的传承体系和祖师信仰有关。对父系先辈和祖师的崇敬使得祖传的唱本与面具带上了权威和神性的色彩,成为制作傩面具的隐形框架。基本上傩面具的雕刻艺人都不仅是面具制作者,也是面具的使用者,是做还愿仪式的师公,保存着仪式的唱本并且能够跳木面舞。成为师公一般有两种途径,一种是传统的父系传承,一种是自己拜师学艺。第一种传承方式更为普遍也更能得到认可,这意味着祖上有做师公的传统。并非所有的师公都会做面具,也并不是所有师公都能持有傩面具。在长期的传承过程中,师公们逐渐形成了被称为“班子”的群体组织,师公们自觉地遵守着这个群体中隐性的规矩和禁忌的边界,其中,尊敬祖师就是非常重要的一条。师公非常地崇敬祖师,在还愿仪式中必请祖师,一方面请祖师享用供奉,另一方面也请祖师保佑,使仪式能够顺利进行。“班子”中的领头人即掌坛师公,其从事法事活动的道具装在用竹编织的箩筐(师公们称之为“担子”)中,大多数也是祖传的。“担子”中除了傩面还有其他道具包括唱本、神像、法衣、法器和乐器等。“师公祖师遗传下来的‘担子’被认为具有神性,不可轻易亵渎。‘担子’中的木面具、符窖、祥鼓、曹标等道具,须珍藏,不能随便丢弃。”

3、除唱本外的其他民间口头文学传统影响的面具细节

除了师公唱本的描述之外,在毛南族民间流传的神话、传说、歌谣和故事中,也可以找到这些面具所表现的神灵的事迹。比起用于仪式的唱本,其他民间口头文学版本中的神灵有了更多人性化的细节,更多了一份烟火气。“毛南族口述神话传说里讲的也是这些神, 只是口述神话传说的情节比“还愿”本里的更详细。”

比如关于灵娘的描述。在还愿唱本中,灵娘是万岁娘娘身边的副官,也是主管人生意兴旺的财神。在唱本《说神欢》中就有描述“出个灵娘神,村帮都求你;赶圩做生意,求你赚大利。”。再来看民间传说的版本。灵娘原是毛南山乡的一个美丽树精,风流多情。“她和覃三九相好,与鲁班私通,还跟蒙官有瓜葛。覃三九赶山、造海、削山造宫殿破功,都是因为灵娘说错话。传说中覃三九指山,山变成水牛,覃三九用赶山鞭赶山,覃三九跟山走到龙口屯碰到灵娘,便问:‘你见我的牛群走到哪里了?’灵娘回答:‘什么牛群,我只见一群石头在路边走动。’于是漏了宝,石山不走了。毛南山乡只有下南、波川、仪风、中南、堂八的部分石山被赶走,有一些小平原可以农种。鲁班也是灵娘的情人,相传鲁班为主家修柱子的时候,灵娘跨过柱子的时候扯坏自己裤子,躲在门后不出来,鲁班只好向主家讨要八尺黒布为灵娘缝新裤子。现在毛南木匠为人做房屋,主家都要送八尺黒布,开墨前杀两只鸡供奉鲁仙和灵娘。”她虽然风流成性,还有一些自己明显的嗜好,比如爱吃鸡,但是对百姓很好,因此香火很盛。除了冠饰上的金币、禽鸟与荷包,符合灵娘的财神身份之外,灵娘面具被刻画为一名妙龄女子,白面红唇,富态十足,眉目传情、巧笑倩兮,妩媚动人。

当然需要指出的是,还愿仪式的唱本与毛南族民间流传的神话、传说和故事并非完全独立的,唱本中很多内容实际上来源于这些民间口头文学,甚至一些其他民族和地区的民间口头文学也会被吸收进来。反过来,唱本对于这些神话、传说和故事的影响却相对有限。一方面,唱本保存于师公手中,一般不会对外公开;另一方面,普通人即使拿到了唱本,也不一定能看懂其中的意思。毛南族没有自己的文字,唱本中的经文巫语虽采用以汉字为记录母体,但大部分却有着不同的音和义,同时还有不少独创的土俗字,其语法也与汉语不同。

当讨论到上述三个传统的层面时,就触及到了毛南族民间信仰这样一个大的文化语境。还愿仪式产生的逻辑在于毛南先民把人的际遇和命运与神灵的作为紧密联系起来。“当时人们认为,人生所发生的一切 ,都与神灵有关,作为阳间的人,必须向神灵有所表示,方能避凶趋吉。”家仙、灶王、财神、三界公爷、婆王、社王、观音、门神等被尊为家神,其中前五种写于一张红纸上,过年过节都要用酒肉祭祀;在毛南族聚居区,还都曾建有三界庙、婆王庙、雷王庙,社王有专门的社祭,门神则贴于门外护卫家宅;外神有蒙官、莫六官、李广将军等。对于婆王和三界公的崇信反映了毛南族人民对生产和生殖的崇拜,在恶劣环境下对生命生存的和发展的美好希望;雷兵、雷王及蒙官的信仰则反映了在大石山区小型农耕生产中面临的出其不意的自然灾害的避忌和对风调雨顺的渴望,莫一大王、莫六官、瑶王的形象是毛南族和壮族、瑶族在生产生活中休戚共存的印记;对家仙和祖师的崇拜则反映了毛南族人民观念里浓厚的祖先崇拜。这些杂糅的文化因素,囊括了他们的生产生活和深层的意识形态各个方面,借由傩面具的象征引申,形成了一个族群集体信仰经验的共鸣场与族群信仰文化的强化场。

(二)毛南族傩面具中的“变数”

1、傩面具数量的历时变迁

中国傩面具的数量通常有12、24、36、最多至108种,这些数字有着特殊的含义。比如有学者认为傩面具中三十六神七十二相的说法,是“从道教三十六天罡星、七十二地煞星演变而来”。目前我们看到的毛南族傩面具的数量,一般是36个,这也是目前当地政府宣传资料中最常见的表述。实际上,毛南族傩面具的数量经历了由少到多,再减少如今36面逐渐定型的过程。究其原因,除了外界的影响之外,也有师公针对情况变化所做的调整和适应。毛南族傩面具是伴随着傩戏而生的,面具与傩戏中的出场的神灵对应。从谭亚洲与其父谭善明的谈话中得知,原先傩戏中出场的神灵只是个位数。“我们的戏听我师傅说,开始于唐朝,到宋代才有戏班子。原来的戏很简单,只有几个神,后来才逐渐加进去。”比如瑶王、土地、三娘都是后来加上去的。“据下南乡堂八村师公谭信慈1986年口述“古老的《还愿》 唱本并没有‘瑶王’这个角色。因为古老的唱本和表演形式乡亲们都看腻了, 师公们为了招徕观众, 后来才增加了这个角色。”现存的清朝以后的残缺不全的还愿唱本中,神灵有将近50多位,除了36神之外还有雷王夫人、仲定、杜丹、观音、门神、神农、盘古、六甲神兵、城隍、抄书、行游、南曹等。若唱本齐全,神灵数量更多。

但是流传至今,不少面具在年代动荡中遗失、被收缴、破坏或是被磨蚀得难以辨认。以杜丹(也作“牡丹”)神为例,不少研究还愿仪式的论文以及相关资料中都提到了这个神灵,其在还愿中的“杜丹纳亭”环节出现,“手执七十二枝花出场,其中五朵大红花,分插东、西、南、北、中五个方位,跳种花舞”。“杜丹管理红带,纳亭是分红带的意思。主家准备许多长约一米,宽约六厘米的红布条,赠给前来贺筵的宾客,宾客将红布条戴在腰间,意为和主家分享洪福。”但是在现存的36个傩面具中却看不到这个神灵。不过比较重要的神灵的面具基本都被保留了下来,比如三界公、婆王、雷王、灵娘、三元等。至于牡丹神,该神所代表的“花”,仪式中的婆王、花林仙官和瑶王三神都有此生育象征,因此种花环节或被省略,或改由瑶王来完成;而分红带的职能则改由家仙替代,纳亭也与保筵合并成为一个环节。即使缺少了牡丹,还愿仪式在功能上依然是完整的。

此外,毛南族傩面具中还有一相多神的现象,即一个面具代表几个不同的神,比如梁吴实际是两个神,毛南民间称之为“梁吴二帅”。三元则是上元、中元、下元三个神,在36神面具中这三个神各有各的面具,然而在实际的还愿仪式过程中,师公们往往只戴一个三神合一的“三元”神的面具。从三神到一神的变化,可以看出还愿仪式的简化过程和实用倾向。

2、傩面具样式的共时差异

在傩面具雕刻中,师公的能动性是不可忽视的。尽管面具有程式,但实际它们的雕刻者享有更多的自主权。师公的雕刻是在基本框架上的发挥,如神态的突出、风格的细致或粗犷,造型的多变,表现在雕刻技艺上就是刀法的运用和色彩的掌控。比如同样是太师六官这个面具,有些师公为了突出他的官相和正面形象,使用了白色作为底色。而另一些师公为了突出他的勇猛,则使用了红色作为底色。

在这些差异中,若分开来看,无论是眼型、眉型、纹饰还是胡须,都可以说是见仁见智。但整体来看,这些各个部分的组合所形成的形象,还是有质的差别。在傩面具的雕刻中,师公本身的经历和价值观将起关键作用。每个雕刻面具的师公技艺也并不相同,特别是傩面具艺术中主观的创造更大程度上反映了师公对神灵和自身信仰的理解与升华。“我所知道的能雕刻木面的民间艺人有四个:方宝国、谭信慈、谭家烈、谭顺美。方宝国是目前公认刻本面刻得最好的民间工艺师,他雕刻的毛南族傩面具工艺精细,比例协调,人物情态生动而又各具特色。”“方振国能把把神仙的性格刻出来。这个你没有内在的信仰是刻不出的。这跟他对神仙的认识是有关的。”只有祖上仪式传统较为深厚的师公,才能更好地理解还愿仪式唱本中所描绘的神灵的传说、地位和职能;也更熟悉仪式的过程和傩面具表现的方式,自身的阅历与祖先的资质结合,才能制作出兼具美感和灵性的面具。

毛南族傩面具对于不同仪式主体的意义

在访谈中,毛南人常用来描述神灵的话语就是“看不见摸不着”,通过具象化的傩面具,这些神灵得以降临到仪式现场,并在还愿仪式这样一个区分于日常的时空中行动,与参与还愿仪式的师公、主家和观者发生关联。

(一)主家——作为见证的面具

先辈或自己遭遇不顺,向神灵求助并立下了愿,实现后就得还愿,否则会受到神灵的责罚,也会被亲友乡邻说闲话。还愿在毛南人看来是一项必须完成,而且必须圆满完成的充满责任感和道德感的活动。做好了还愿才能安心,这对神灵,对自己,对祖先,对共同生活的群体中的他人都有交代。因此主家需要诚心实意地酬谢各路神灵,准备好足数的祭品。第一代还愿是十八只家禽牲口,若上一辈当时没还愿,下一代要帮着还,祭品会累积翻倍,到第三代时祭品的杀牲数量达到七十二。除此之外,还要请师公们来举行仪式,小心地不遗漏掉任何一位应该还愿的神灵。这就如同与神灵签订了有兑现日期的契约,既然是契约,到期偿还时还必须有见证。见证由三个部分组成,一是人证,还愿仪式邀请到的亲友乡邻都是主家的见证;二是物证,除了所贡献的祭品之外,主家还会在师公的指导下完成一份立愿书(也称许愿书),写明还愿人具体的身份和还愿的日期,还会盖上三元印。有此字据以便神灵对号入座地销愿。三是神证。除了婆王、雷王等神灵会亲临仪式中勾愿之外,还愿仪式中有专门为主家作证的神灵,比如社王。社王主管地方,清楚每家每户人员的情况,还愿时请社王,就是让他向婆王、雷王作证,证明主家是某村某户的某某人前来还愿了。此外,还愿仪式中还有专门检查祭品是否合格的神灵,比如雷兵。而这在仪式中都是由师公戴着傩面具扮演神灵来完成的。师公本身是由主家请来,若以师公的身份为主家作证自然不妥,但是借助傩面具,师公完成了由人到神的转化,这些神灵亲自来检查祭品和勾愿消愿,契约的完成会更有说服力。

(二)师公——屏障与媒介共存的面具

对于师公来说,傩面具既是人神沟通的媒介,也是保护自己的屏障。俗话说请神容易送神难,仪式具备的神圣性使师公也承担着一定的风险。对此师公们一套自我保护的方法。一方面,请神不是随便谁都能请的,具有家传背景的师公请神就有优势,有祖先的护佑师公才能“压得住”“师公是家传越久越厉害,辈分越高,现在最高的是谭三岗,唯有他的谱系是14代,所以他虽然年纪不大但是底蕴最厚。别的师公分量不够去请神可能会招致灾祸,但是他后台够硬他不怕。”。另一方面,就是戴傩面具。“不给神灵看见,他只听到我们的声音,不能给看我们的人面、人体。看到之后,就怕你寿命不长……”

这个屏障不仅师公是为神而立的,也是为来参加仪式的主家和观众而立的。师公基本上都是本地的毛南人,平时跟普通村民一样务农或者做点生意。邀请师公做仪式的和来参加仪式的也多是本村人,是师公的乡亲、亲戚、朋友、邻居。在举行还愿仪式时,有些程序中需要模拟男女交配的动作,或是需要即兴发挥的故意逗笑戏谑的情节。比如“做求子仪式时,师公扮演的瑶王和万岁娘娘一同向求子人家送花枝或花篮。瑶王出场时,一手拿花枝,另一手拿形似男生殖器的‘花棍’(用布或草卷成长条形),边舞边唱。舞时做男女交媾的动作,说唱男女同房、生育的言词。此举毛南人称为‘玩花’。”有时候甚至还要邀请主家一起互动。而在平日里,毛南人不会在大庭广众下谈论和提及“性”这个敏感的事情,尤其是在孩子面前。这时,佩戴面具就较好地避免了不必要的尴尬,也让师公减少顾虑,更好地完成仪式。

(三)观众——戏剧化的面具

还愿仪式一般会连做三天三夜,最长的还曾持续七天七夜,即使是比较简化的版本,也至少要做两天两夜。对于参加仪式的普通乡民来说,唱本的巫语大多晦涩难懂,是傩面具的出现让略带枯燥的连续几天几夜的法事有了不一样的戏剧色彩。神灵是依次出场的角色,根据仪式的进展还愿分为十几个不同的场次,包含着不一样的故事情节。那些区别于凡人的面孔,连同华丽的服饰、歌谣、音乐和舞蹈一起,一下子将观者带出了充满着柴米油盐酱醋茶的琐碎日常中,进入到一个不同的戏剧时空里。在主家家里这个没有幕布的“剧场”里,师公戴上傩面具扮演神灵,近距离地与主家和观众互动。在入戏的过程中,观众所获得的不仅仅是感官的娱乐,也是一场精神与文化的洗礼。还愿仪式贯穿着很强的感恩观念和孝道,比起空洞的说教,这样戏剧性的示范与互动更深入人心。 “公认毛南傩戏最精彩的一出是《花林仙官送银花》,这也是整个‘肥套’活动的高潮,要给主家的祖母送‘长生鸡’,因为祖母是这个家庭子孙繁衍的功臣,这时‘林娘’作法,将一只雄壮的公鸡定在男主人的背上,这只鸡居然会一直停留在上面,男主人弓着身子从堂屋登楼,乐声不断,背上的公鸡也不会惊慌,师公尾随一同走向祖母屋中,祈请老人健康长寿,仪式便告成功。”

在借由面具为媒所达成的人神互动中,一些生产经验和生活知识的传授也自然成为了戏剧情节中一个组成部分。平日与普通乡民并无太大不同的师公,在还愿仪式则成了智者的化身,观众可以向他们提问,他们也会借神灵之口传达所积攒的经验。“在表演《仙官架桥》时,角色不仅会交代戏剧的故事情节,同时还会借助于这些情节承载知识的传授,他要介绍自己从哪来,于是开始交代地理方位、时令季节,讲述沿途所见所闻,尤其是一些跟生产生活息息相关的人和事,以及接人待物的礼仪等,然后再来讲架桥的意义,架桥的过程与方法等等。”“鲁班架桥有讲四季的变化,还有这个砍树的过程,唱本里演出里讲他到东边砍砍不到,到南边也砍不到,一直到西边才砍得到,其实是这样的,东边是春天,冬天才是到北边,他是符合植物的生长规律,因为春夏是不能砍树木的,只有冬天才能砍,这时候树木的水分才比较合适,以后也好再长,这是一种经验的流传。”

同时,通过戏剧的展演,原先分散在各个神话、传说和故事、歌谣中的神灵也被整合了起来。比如借由“桥”和“花”这两个核心的因素,仙桥、鲁班、瑶王、婆王被串联在了一起。“花”是孩童的象征,“桥”是花童(小孩的魂灵)降到人间的必经之路。还愿时先求婆王让花童降临,然后仙桥和鲁班再伐木架桥,让花童平安到达。架桥需要木材,由桥仙负责替主家进山找木材,瑶王守护着一方山林,有人前来伐木他便过问,当桥仙道明原因获得瑶王同意,顺利地取到木材之后,由鲁班负责架桥。桥搭好后,还愿再现了传说中“瑶王还花”的情节:向婆王求得花的毛南人在返回的途中却不小心遗失了花。瑶王踏桥拾花,还花,并与花林仙官和婆王一起为主家送花,花林仙官为主家护花,婆王为主家验花。在这些神灵们依次出场或者多神在场的情况下,仅凭借师公的法衣普通观众很难区分出不同的神灵,只有傩面具辨识度最高。通过傩面具所展现的角色以及随之开展的情节,观众得以了解神灵之间的相互关系。

对“物”的研究和理解不应脱离“人”这个主体,也不应脱离“物”所存在的文化语境和社会语境。以“物”的形态被毛南族制作、使用和传承的傩面具背后,隐含的是民族的价值理念、道德规范和信仰取向。民众的传统形塑了傩面具的表征,个体的调整和适应在经历了拣选过程后,符合民众需要、得到民众认可的又被保留下来,成为傩面具新的表征。将傩面具还原到仪式语境当中,可以看到它对于不同主体的意义,借由傩面具,仪式成为有说服力的、可操作的以及有收获的。也正是在这层意义上,傩面具成为还愿仪式中的关键道具。如今,借着非物质文化遗产的名号,毛南族傩面具走出了主家和师公的家宅,以城市大型雕塑的形式成为环江县文化广场的公共艺术品;或者应各类收藏爱好者的需求,被复制并销售为藏品;或是被带入博物馆,成为供人们记忆自身文化和供游人观瞻欣赏的展品。这些适应时代的改变无可厚非,只是,除了原样封存或者剥离颜色、替换材质、夸张形态、改变规格等方式之外,这些脱离了仪式的傩面具似乎还有另一些可待发展的空间。毕竟,如果只从艺术审美的角度看,比其精美的傩面具并不少见,但民族的历史记忆、文化情感却是独特的。在毛南族傩面具做进一步改变尝试的时候,强调语境中的哪些因素,呈现主体经验的哪些细节,或许本文的研究能提供一些灵感。

(注释及参考文献见原文)

欢迎投稿

栏目主编的邮箱:

yunafk929@163.com

公号公共邮箱:

folklore_forum@126.com

(这个邮箱请注明新青年)

文章来源:《民间文化论坛》2018年01期

图片来源:作者及网络

专栏连载

拓展阅读

73.新青年 | 张礼敏:自洽衍变:“非遗”理性商业化的必然性分析——以传统手工艺为例

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛