主编推介

本期新青年阿婧斯,女,内蒙古锡林郭勒盟人,中国社会科学院民族文学研究所博士,现为内蒙古师范大学文学院讲师,研究方向为少数民族文学,比较文学。本文主要以人物造型为研究切入点,对《江格尔》史诗中的人物造型与宗教图像进行比较研究。

《江格尔》人物造型与宗教图像的

比较研究

阿婧斯

摘

要

人物是史诗中的关键要素,对其的刻画描述较为直观地体现着民众的期待与想象,憎恶与畏惧,通过艺人描绘的“所见”我们便可以从中透视民众的“所想”,是我们了解史诗生发时代的社会信息的重要路径。通过将《江格尔》中英雄人物和蟒古斯的造型描写与萨满教、佛教图像进行比较,我们可以看出《江格尔》英雄造型与萨满神祇形象的相近性,这种相近性很大程度上可能来自于民众将史诗英雄看作战神的心理定位。而《江格尔》中的蟒古斯形象整体上比较模糊和象征化,与萨满教恶神形象比较近似。相比之下,东蒙古蟒古斯故事作为新型变异型史诗记录了更多的佛教元素,在蟒古斯造型上可以看到更多来自佛教造像的影响。

关

键

词

《江格尔》;人物造型;宗教图像

图像与语言都是人类最为基本和古老的表达符号,是人类把握世界的两种重要方式。尤其对于许多文字产生晚近的民族,探寻此二者的关系对于还原其历史状貌和精神世界都将会是一条启发之路。“在文字发明之前的口语时代,原始人主要是以图像符号表达他们对于世界的指认和自己的宗教信仰,描述他们的社会生活和内心世界。换言之,原始图像实则是一种原始语言,它是迄今为止我们所能发现的关于原始社会最真切的记录。”文学人类学也提出将人类文化表意符号系统分为“大传统”和“小传统”。“小传统”指文字书写系统,而“大传统”就是包括图像和口传叙事等在内的前文字系统。例如遍布于阿尔泰山脉、蒙古高原、贝加尔湖畔的原始岩画就是猎牧民族最初的画与诗的表达,最古老的古巴比伦史诗《吉尔伽美什》也是绘制于泥板之上以图画的形式呈现,此后一人双兽图案成为了两河流域造型艺术中表现吉尔伽美什的固定程式,希腊瓶画的内容大部分来源于古希腊神话和史诗,在西藏也有大量的以《格萨尔》为题材的唐卡绘画。现代图像时代的到来,更是使文学与语言发生了深刻广泛的联系,电影艺术便是语图结合的最好范例。

人物是史诗中的关键要素,对其的刻画较为直观地体现着民众的期待与想象,憎恶与畏惧,通过艺人描绘的“所见”我们便可以从中透视民众的“所想”,是我们了解史诗生发的时代社会信息的重要路径。宗教认识结构着蒙古民众的世界观,从而会自然而然地参与到史诗人物形象的塑造中去。另一方面,掌握了绘制英雄或魔鬼的笔也就掌握了重要的宣传阵地,所塑造出的形象将会留在听众心中形成深刻的心灵映像,对宗教传播产生有效的助益。黑格尔说:“宗教往往利用艺术,来使我们更好地感受到宗教的真理,或是用图像说明宗教真理以便想象。”《江格尔》是容量巨大的口传活态史诗,具有十分古老的母题也有新的文化信息在流传过程中不断叠加进去,所以我们可以从史诗中看到人物形象所包含的宗教意识形态的丰富性和层叠性。关于史诗人物的宗教特性前辈学者已经做了较为充分的分析,本文主要以人物造型为研究切入点。

一、《江格尔》英雄形象与宗教神祇图像的相关性

在《江格尔》对英雄的外形描述中有许多佛教元素,但这种描述通常带有一定的象征性,不是直观以佛像造像法则来塑造史诗英雄。如“在洪古尔的额头上闪着,玛哈嘎拉佛的光芒,在他的卤门上闪着,宗喀巴佛的光芒。在他头顶上闪着,奥其尔巴尼佛的光芒。看他右边的肋骨,有巴特尔佛在守护。看他左边的肋骨。有达尔哈佛在守护。”这一程式在史诗中是相对普遍稳定的,从外形描写可以看出《江格尔》史诗英雄受到佛教神祗庇护,但是是在英雄基本形象已经形成基础之上加以佛教属性修饰,而非直接的外貌描述。再对比另一个江格尔出生时的常见程式,“取出里面的婴儿一看,只见他脚下踩着一个女魔,屁股坐在一个男魔的胸上。两肩当中长着一颗发亮的紫色痣斑,身上穿着银白的海伊伶”,这种外形描写与前文不同,非常具体,与佛教护法神形象近似,表明英雄自从降生就具有佛教属性,但这一程式并不是构成英雄外形的稳定内容,而属于降生程式,在史诗中出现的频率有限。

从整体的塑造上来看,《江格尔》史诗英雄与萨满教神祇形象更为近似,萨满教作为一种原始宗教,没有形成发达的造像仪轨,相较于佛教神祇形象来说较为写实。所以史诗英雄和萨满神具体来说常表现为一种骑士、力士形象。“他那拇指和食指上,生下来就没有关节。他那肋骨和胸骨上,生下来就没有缝隙。他那肩膀和躯体,好比钢铁一般结实。他那颈骨和锁骨,钢铸了一般连在了一起。”这是史诗对于江格尔外形的描述,肋骨胸骨没有缝隙,也就是“胼肋”,是蒙古民族对于大力士的常用形容,相传有许多著名的摔跤手都是这样的身体构造。从江格尔的体型来看,可以说是身高体壮的巨人力士。同样萨满教天神也具有力士形象“上界的英雄腾格里汗,长有碧玉般的神体,身材高大而又强壮”,这种强壮身躯也是对萨满天神的较为固定的描述。

《江格尔》中常常描写英雄身体蕴藏了猛兽力量,这也是萨满教观念中对兽神崇拜的象征化表达。“狼、狮子、鹰扮演着重要的超自然角色,作为人特别是萨满的同盟或者敌人。”萨满教观念中兽神通常承担萨满的助手,史诗中将这一点一方面改写成服装武器上的动物装饰,如常见的程式,“弓柄上刻着猛虎和雄狮,在一起争斗;弓背上刻着一双凤凰,在一起厮扭;在两头的弓角上,刻着嬉戏的花鹿。”另一方面用借喻的手法,改写成英雄的手臂肩颈蕴含有动物的力量。如,“他肩宽七十又五尺,双肩中有着七十只大鹏的力气。他腰宽八十又五尺,腰间里有着八十只熊鹏的力量。他的两臂生就二十四只狮子的力气。他的双手生就二十四只蛟龙的力气。从他的双肩到他的两膀,含藏着二十四条毒蛇的力气。”而在对萨满神外形的描述中兽神常是直接与萨满神共同出现,如卧在神祇肩头腰侧等,具体看一下对萨满教天神外形的文字和图像描绘:

“白色腾格里天神,你闪闪发光,头上装饰以大桶般的坚盔。甲胄以优质金首饰制成,披挂在身,与穿有高级月形靴的双脚很和谐。虎皮箭囊中装满了坚实和犀利的箭矢,胯在右侧;豹皮弓套中装有残暴无情的弓弩,挂在左侧;锋利的腰刀挂在左腰间,手中持有一根三棱竹竿,骑一匹带有价值昂贵的鞍轡的高头大马。手中捧着一只铁鹰,铁鹰飞起来,一直向前翱翔。右肩上放有一只白色母鹰,左肩上则有一只斑斓猛虎卧在那里。”另一段是对于苏勒德战神的描述:你是苏勒德腾格里神,共有九兄弟,放射出了白色和红色的光芒,骑上的纯种烈性马。头戴大桶式的盔,身穿黄色甲胄,脚蹬长筒靴。身配虎皮箭囊和豹皮弓套,腰缠护腰,配有短刀和宝剑,手执三根苇棒。头上有雄鹰翱翔,右肩上有一只狮子俯卧,左肩上有一只老虎跳跃,两侧有黑犬、黑熊和黄熊。可以看出对萨满战神的描述与《江格尔》英雄在外形上存在一定的一致性,都表现为具有特异光辉,如史诗中对于英雄的描述:“举目看他的胸膛,上面闪烁着启明星的辉光。举目望他的肩头,上面闪烁着日月的辉光。”以及披甲戴盔,装备弓箭刀剑等武器,特殊而精良的马,这些都是在史诗中高度发达的程式。

无论是萨满天神还是英雄形象本质上可以说都是力士和猎人的结合,例如在萨满神歌祝祷词中对Bagatur tengri的描写就是手持宝剑力大无比的战神形象,对Hisaga tengri的描写只是说褐色眼睛,骑淡黄色条纹马。萨满教作为早期原始宗教并没有形成发达的造像学,此时的蒙古人通常不会纯粹抽象出一个虚幻形象,而多是在已知形象上进行具有象征意义和强烈情感的夸张和组合,这个已知形象不可避免地会采用人类本身为底本。例如,萨满进入他界依然要靠飞马或者攀登世界树,而并不是可以自身直接带翼飞行。图1为一组关ataa`taban tengri的图像资料,图中我们可以看到天神的马装饰有角,伴有兽类和鸟类,手持长矛,与神歌记载以及史诗文本近似,也与藏传佛教造像中具有本土化色彩的骑马战神像接近。图2也是关于萨满天神的图像,整体较为类似,可见对萨满天神的图像表达具有一定的普遍性和稳定性。在乌审旗沙尔利格蒙古族哈达斤氏族有专门供奉阿塔天神的敖包。阿塔天神的敖包坐北朝南,过去坐落在石头砌的台座之上,高约1米,台面为约10平米的方形台座。在其上扎一个蒙古包,但没有天窗。古代蒙古人常有专门用以供奉的蒙古包。阿塔天神敖包的供奉对象古代是用毡子制作的翁衮,后来是在布面作画,居中的天神像也一样是身披长袍,外罩铠甲,脚穿蒙古靴,头戴红缨鱼鳞盔,左手端碗,右手握缰,端坐于青马之上。萨满教理论是《江格尔》基础性的宗教观念,图像又具有直观性,或许艺人在最初设计英雄外形上受到了萨满天神形象影响,在发展的过程中加入了佛教元素,但英雄的萨满战神形象还是并没有被大幅度改造而长久保留了下来。

图1 Ataa taban tengri天神像

图2 萨满神灵图像

二、史诗英雄与萨满战神形象互通之成因

通过图像了解了《江格尔》史诗英雄与腾格里战神形象的同构,而这种渊源很大程度上来自对于史诗英雄战神属性的心理定位。蒙古史诗英雄永远是骁勇善战,战无不胜的,在民众心里很容易将其与萨满战神融合。许多蒙古贵族都笃信史诗的力量,有些贵族有自己的专职史诗艺人来为自己服务,很多王宫贵族甚至无论去哪都要带上著名的史诗艺人随自己同行,这中很大一个原因就是贵族们重视史诗讲唱所具有的强化军事的能力,而强化军事战力对王公贵族来说都有至关重要的意义。据贾木查先生在其专著《史诗江格尔探源》中记载了这样两件事:“大约在1920年左右,哈拉夏尔土尔扈特的生钦活佛在他操练兵马时期也曾请来江格尔奇为其部队演唱《江格尔》以鼓舞士气。苏联十月革命期间,卡尔梅克红军司令哈木得尼科夫和政委卡努科夫,每次参战以前都要率其部队到江格尔奇额赖·奥布莱(鄂利扬·奥夫拉)家,请他演唱《江格尔》以鼓舞士气,英勇杀敌。”贾木查先生对这两条记录的解释是:“这种演唱活动实际上古代蒙古族军事民主时代文化意识的延续。由此可见,在很早以前,新疆的卫拉特和俄国的卡尔梅克都有过临战前或劳动场合以演唱《江格尔》来鼓舞士气的习惯。”学者德·塔亚在其论文《关于<江格尔>演唱场所》中记载了许多在征战前演唱《江格尔》的例子。“在新疆三区革命时期,江格尔奇其木德前往战场讲唱史诗。”“1920年,土尔扈特部征兵军训时邀请江格尔奇讲唱《江格尔》。”“二次世界大战时,卡尔梅克江格尔奇巴桑果瓦为即将前往战场的战士讲唱史诗。”塔亚学者在分析战前演唱《江格尔》这一习俗时谈到了以下几点原因:一方面是通过讲唱史诗可以得到上天和江格尔的灵魂的帮助,并能赶走扶持敌方的神灵,减弱敌方的士气,从而获得胜利。另一方面被史诗呼唤而来的逝去的史诗战士的灵魂可以附在战士上而使他们免受刀剑的伤害。并且通过赞颂江格尔的神力,为即将步入战场的战士们注入史诗英雄那不败的灵魂。

海西希教授在分析蒙古人战神系统时除了提到苏勒德腾格里等萨满教战神以外还有另一位史诗英雄——格斯尔汗,这一判断再加之以图像系统的证明,无疑可以让我们对史诗英雄有新的理解认识。在《内陆亚洲厄鲁特历史资料》一书中记录了一段准噶尔部在战斗打响前使用的祷文。这段祷文是向神化了的格斯尔汗发出的:“高贵的赫鲁德· 博格多·腾格里·忽必勒干,你是战役的胜利者,格斯尔汗!你是这支部队的统帅,现在率领我们前进吧!”这段资料表明准噶尔战士在战斗开始前呼唤格斯尔汗的名字,渴求格斯尔汗的庇护,希望智勇的格斯尔汗能统领他们从而必能获得战争的胜利,对于蒙古战士来说得到神化的史诗英雄的认可和庇佑,定能使其信心与勇气大为增益,从而提高其战力并获得胜利。贝尔格曼于1804年在伏尔加河卡尔梅克人中进行实地考察后报告:“腾格里战神是蒙古人和卡尔梅克人中的战神。在南征北战之中,有人将之画在军旗上而在军队的前面飘扬。”可以看出萨满战神崇拜存在图像载体。并且萨满战神和格斯尔战神崇拜融为一体,这种崇拜的融合也直接体现在了史诗英雄的形象塑造上。此外,据17世纪上半叶的蒙文资料记载“某些人在一块木料上雕刻了一个人像和一匹马,使人骑马,手持一把剑,这就形成了他们为之祭祀的偶像。”而这种人马像也是古代游牧民族出土文物中常见的重要内容,基本为写实手法,有的铜人在头顶带有尖状饰物,右手持短剑,考古界对于这种文物的功能并没有统一判断。结合史诗和民俗资料分析,这一青铜人马饰件很有可能是在反映游牧民族战神崇拜,是萨满战神的翁衮形象,作以祈祷之用。

三、《江格尔》蟒古斯形象兼与东蒙古史诗之比较

《江格尔》中这种来自萨满神的造型原则并不仅仅表现在英雄上,反面人物蟒古斯的塑造也同样受到了一定的影响,因为与史诗一样,萨满天神也同样存在东西恶善神的对立,恶神形象也可以为艺人塑造蟒古斯提供参照。蟒古斯通常为多头的魔怪,但在《江格尔》中对蟒古斯外貌具体描述的程式相对并不发达,通常表现为多头,尖牙利爪食人肉,身材高大,有些是独目,另一类妖婆的形象典型特征为有细长的铜壶嘴,总体来说与东蒙古蟒古斯故事中的蟒古斯形象差距较大。史诗中许多蟒古斯形象同样能在萨满神中找到原型,例如苏罕·乌兰·腾格里是危害人类的东方恶天神之一,食人肉者的化身,对其的描述“红血是我的饮料,人肉是我的食物,黑酒是我的力量”。此外还有独目神,例如守护大地的西方三重门的萨克腾格里的儿子,松库德王腾格里就是脑门上一只眼,嘴里只有一颗牙,下身长了一条腿。萨满99重天中有苏嘎达塔亦赤腾格里,即为独目天。图3为一组古代萨满恶天神的图像,图中可见萨满天神手持苏立德,具有獠牙和爪子,呈带翼兽头人身的组合面貌,比较一下《江格尔》中对于蟒古斯的常见描写,我们可以看出二者有很多相近性:

听说阿萨尔哈日魔王,

长着十个夜叉的指甲,

整天整夜地拥向他的手心;

嘴里长着十颗象牙,

一刻不停地格格作响。

他的心肠犹如铁石,

杀人如麻从不眨眼。

他长着十二颗锋利的獠牙,

他有一颗灵酷无情的心,

他有十个额尔利格的铁爪。

他头上长着35个脑袋,

右手上放着一只花斑雄鹰,

左镫下领着一只黑色细狗。

在这努图克的北部,

有一位阿塔哈尔黑魔,

脑门上长着一只独眼,

脖颈上长着15个脑袋。

图3蒙古萨满教恶神图像

相比较之下,随着历史发展,佛教对于东蒙古地区的影响逐渐深入,萨满教在很大程度上已被佛教代换,也有部分萨满与佛教融合。以下是一则科尔沁萨满神歌。“圣·叁布拉的宝殿,札日那沙格佛的化身,我们高举圣灯和香烛,祈祷缠身的病魔离去。面对圣·叁布拉圣地,磕九十九个响头,祈请花衣萨满的祖师,可怜可怜弟子的请求。骑幼驹者是佛祖,擎毒蛇者是大黑天,愚笨的弟子衷心祷告,祈请佛祖发善心。甘珠儿、丹珠尔圣典,三个部落的圣书,被供奉的三宝,三世转化的救世主,无知的弟子在祈祷,保佑我们长寿幸福。”从中我们可以看到萨满教神祗和观念已变得含混破碎,代之以对佛教的祈请和祝祷,萨满教作为原始宗教,很多概念具有抽象性,很容易被更高级的宗教以自己的宗教元素加以替换。

东蒙古史诗作为变异型史诗内容复杂,记录体现了很多新生的文化元素,与《江格尔》相比出现了更多更为明显的佛教因素,直接体现在史诗人物的外貌塑造上。如前所述,萨满教作为自然宗教,其神祗系统无论从内核到形式都具有相当大的模糊性,与萨满教不同,佛教造像学有着稳定而发达的传统。流传于蒙古地区的藏传佛教塑像以及壁画早期受尼泊尔艺术影响,复杂多变、神秘诡谲,带有浓厚的密乘特点,多出现女性神祗、以及多头多臂多足、牛头马面的怒像护法神。“八思巴班智达的睿智,在于他明了五明中的工艺学,以‘图像’弘法的方便道,具有不可思议的神秘力量,从而将他所欣赏的尼泊尔艺师阿尼哥携至大都。”可见元朝时期藏传佛教就已经十分了解图像对于传教的便利。蒙古一代宗师哲布尊丹巴一世也是一位雕塑家和建筑师。在蒙古传统青铜工艺的基础上,大型佛像制造有了很大发展。在满清初期,以察哈尔多伦寺院为中心,聚集了许多蒙古艺人与工匠,其精美的佛像成为布达拉宫和北京皇室的藏品。

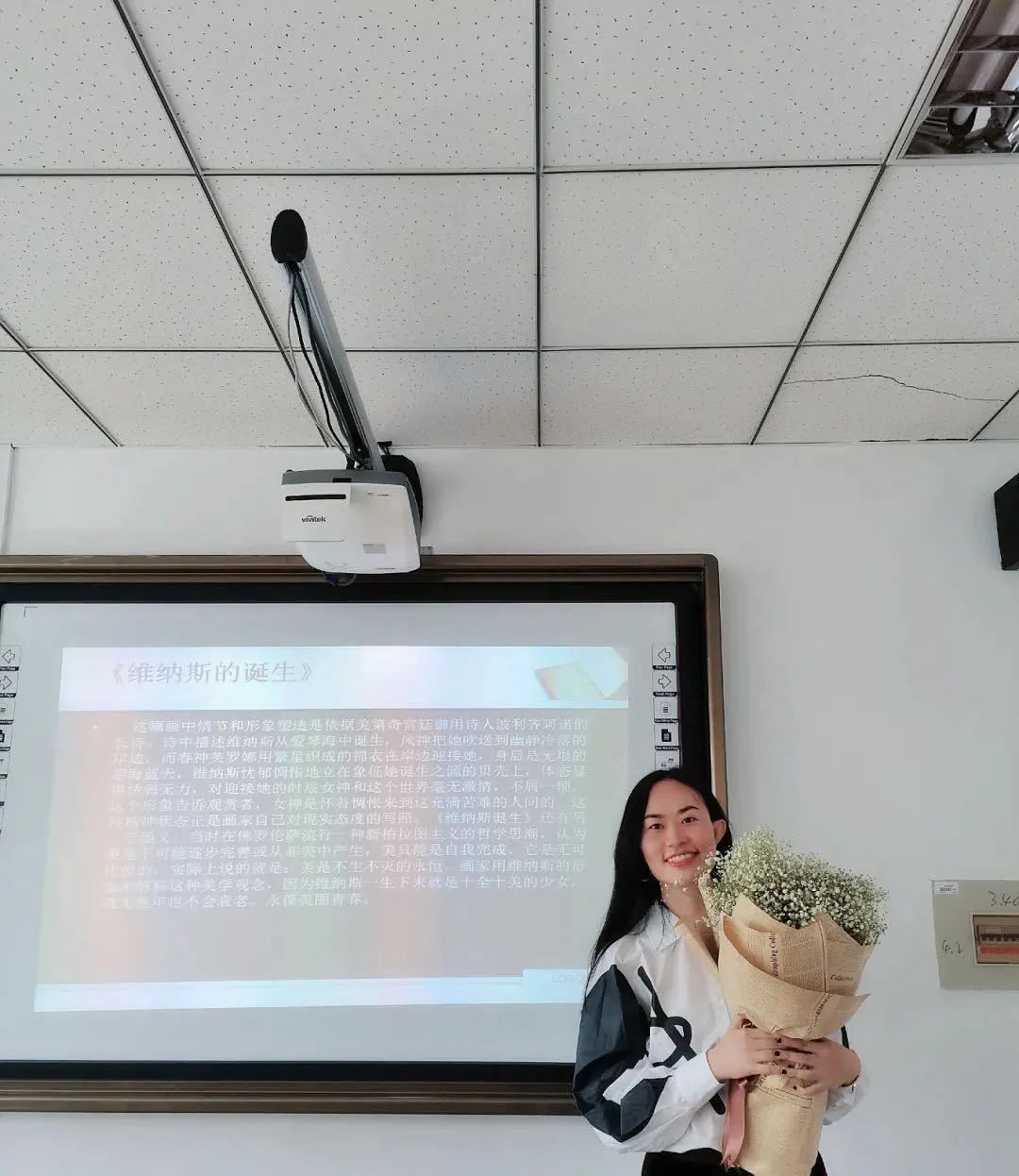

随着藏传佛教在蒙古地区的盛行,大量的寺庙、佛像、壁画进入民众视野并与口头叙事中的文学形象相融合,在此影响下蟒古斯故事中的蟒古斯外形描述变得极为具体和丰富,并具有佛像色彩,如三只眼、多臂、佩戴骷髅和人皮、肉髻、面部狰狞,“把剥下来的血淋淋的头颅,挂在右边的腋下,可怕的三只眼睛,慢悠悠地转动。”这些史诗描述已经与佛教怒相护法神高度相似,如图4,而与《江格尔》中蟒古斯形象差异较大。一方面具体的佛教图像有效地充实填补了传统蒙古史诗人物外形的模糊,另一方面史诗人物也已经发生了由内而外的佛教属性的替换。据陈岗龙先生的田野调查,东蒙古喇嘛寺院对“镇压蟒古斯的故事”表示支持并赋予史诗讲唱以与喇嘛诵经一样的宗教禳灾功能。然而在新疆卫拉特蒙古人当中喇嘛教与《江格尔》讲唱有时具有共存关系,但有时仍具有对立关系,巴音郭楞蒙古自治州政协副主席官明活佛和庚杰喇嘛说:“从前寺院里的大喇嘛是禁止在民间大规模说唱《江格尔》的。他们认为《江格尔》里所说的都是造孽的事,什么战争啦,什么杀人啦,就没有菩萨恩赐百姓的事。”本人在2014年于新疆伊犁的田野调查中采访了江格尔奇奥伦巴亚尔的儿子,关于讲唱禁忌他谈到有佛像佛经时不能唱,因为《江格尔》文本和佛经不能并存,否则将对后代有报应,办事不顺。以前其父在敖包祭祀上唱,受到喇嘛制止,理由是江格尔的杀伐性与佛家理念不相容。

图4 马头明王唐卡

此外,各地流传的蟒古斯以及蟒古斯宫殿多与青铜意象相关联。青铜也是青铜器发达的匈奴人的象征,如赫希俄德对西迁的匈奴人这样描述道:“他们时用灰烬里的硬渣造成的,可怕而强悍,一点也不像白银时代的人类。他们喜欢阿瑞斯(希腊战神)制造哀伤工作和傲慢的暴力行为,不食五谷,心如铁石,令人望而生畏。他们力气很大,从壮实的躯体、结实的双肩长出的双臂不可征服。他们的盔甲兵器由青铜打造,房屋是青铜的,犁地的工具也是青铜的。”这段描述以史诗中蟒古斯的描写非常相似,可见青铜具有强悍同时又冷酷的内在意义,符合蟒古斯的设定,并且与英雄的黄金意象相对,象征文明与荒蛮的二元对立。

史诗由于其民间性、集体性,所绘制出的人物图像表面上只是外形描述,但实际却是民众精神世界的映像,萨满教神祗看似神秘奇异,却因为缺乏成熟的宗教图像传统而以写实的风格示人,在此影响下的《江格尔》英雄继承了其战神形象和内涵,蟒古斯也除了典型的多头特征外,与萨满教恶神具有近似的古朴原始特点。而东蒙古史诗蟒古斯故事在高度繁荣的佛教造像传统的影响下,具备了发达的蟒古斯外貌程式,并直接体现出了鲜明的佛教特点与《江格尔》差别较大。通过引入萨满教、佛教图像,有助于我们理解艺人在描绘人物形象时所参照的图景,并由此窥见到更深层次的精神内核。

(注释及参考文献见原文)

图文来源:微信公众号“文学人类学” 2020-10-02

拓展阅读

168.新青年|甘露:西方关于民间叙事与作家叙事关系的研究述评

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛