主编推介

本期新青年张兴宇,男,山东枣庄人,山东大学中国民间文学专业博士,现为南京农业大学民俗学研究所师资博士后。研究方向为乡民艺术、村落组织民俗等。本文聚焦梅花拳拜师礼在近现代华北民间社会的传承、运行机制及生活实践,试图对“礼俗互动”的机制予以深描。

从梅花拳“拜师礼”看近现代

华北村落中的礼俗互动

张兴宇

原文发表于《文化遗产》

2018年04期

摘要:中国乡土社会的礼俗传统久已有之,基于礼俗互动而构建的多元社会关系框架是观察与认知中国社会的重要窗口。在近现代华北村落社会,作为国家级非物质文化遗产的梅花拳,植根乡土,长期影响着乡村生活实践。盛行于冀南北杨庄一带的梅花拳,围绕拜师礼形成了比较稳定的师徒社会结构,保障着当地乡村社会中层次分明、显隐兼具的礼俗互动机制的运行。

关键词:梅花拳;拜师礼;近现代华北;村落;礼俗互动

长期以来,从礼俗之二元视角对中国传统社会的内在性质、运转机制等问题展开分析与讨论,已在学界有着悠久的传统。早在20世纪初叶,王国维对甲骨文中的“礼”字予以生活化的解读,将礼定义为一种敬神祭祀的方式,并提出“古者行礼以玉”“又推之而奉神人之事通谓之礼”等观点。钱穆更是认为:“其实人生一切行事皆属礼。此一‘礼’字,便把人生彻头彻尾,无大无小,无不归纳……自周公孔子以来,使中华民族成为一多礼的民族,中华文化亦成为一多礼的文化。”显然,他是将“礼”作为认识中国社会的核心概念,据此标志与西方社会的分野。20世纪90年代以来,又有学者特别关注中国传统社会各阶层对于礼的不同运用状况,以科大卫关于华南宗族的历史人类学研究为代表。科大卫将“礼仪标签”视为理解中国社会基本性质的重要概念:“礼仪在中国传统社会扮演着重要角色,而宗教和法律的结合往往透过礼仪表达出来。通过接受礼仪的改动,中央和地方相互之间的认同得到加强。”刘志伟提出,华南宗族往往是将自身血统来自中原的“历史记忆”,作为在帝国秩序中获得“合法”身份的文化手段。通过认同国家文化的方式,强调自己行为合乎礼法,炫耀功名以及宗族门第。也就是说,礼仪不仅作为一种文化标签而存在,它还在国家大一统进程与地方社会生活的双向互动中发生了在地化的推演。

近年来,部分学者进一步将研究视野聚焦于民间社会,注意从礼俗的互动逻辑入手重新理解中国的社会与文化。在同一次笔谈中,赵世瑜将礼俗问题视为中国的多元文化被统一到一个整体之中的关键性问题,认为通过礼仪制度的设置,礼与俗在很大程度上被紧密地结合起来,越来越密不可分。刘铁梁则注意到,作为一种政治文化传统的民间礼俗,不仅用于维持基层社会秩序,而且对于国家礼治目标的实现具有决定性作用。张士闪将“礼俗互动”视为中国传统社会中最重要的文化政治制度设计,认为这种互动实践奠定了国家政治设计与整体社会运行的基础,因而应该成为“理解中国”的基本视角。显然,上述学者关于礼、礼仪、礼仪标签、礼俗互动等的层进研究,深化了对于中国社会性质的认知。本文即循此路径,以冀南乡村梅花拳为个案,聚焦其拜师礼在近现代华北民间社会的传承、运行机制及生活实践,试图对华北民间社会中礼俗互动的具体机制予以显微镜式的观察与探讨。

师徒传承,往往被民间武术组织视为其在乡村社会生长、发育的基本制度。师徒传承方式促进了民间各类拳种的独立发展,形成了众多的武术流派。一定意义上看,师与徒既是维系“师门”关系的基础性要素,也是民间社会进行师徒礼仪实践的核心组件。因此,首先应对“师”、“徒”的概念内涵予以厘清。

众所周知,在中国古代社会,关于“师”的内涵阐释以唐代文学家韩愈最为典型。如其在《师说》中所言:“古之学者必有师。师者,所以传道授业解惑也”。此处点明了为师者的职责和功能所在,即传道、授业、解惑。而在日常生活范畴,人们对于为师者通常惯用师傅和师父两种称谓。若从词源学角度辨析,师傅一般包括两层含义,一是代指传授技艺的人,二是指对有技艺的人的尊称。在儒家经典《谷梁传·昭公十九年》中曾有记载:“羈贯成童,不就师傅,父之罪也。”此处的师傅即指老师之意。在中国传统社会,通常将帝者之师统称为师傅,如一般把太师、太傅合称为师傅;在民间社会则普遍流传着“师傅领进门,修行在个人”的乡土俗语。而在封建社会时代,师傅也专指对僧尼、道士及衙门吏役的敬称。过去在工匠商业、梨园曲艺、武术等传统行当中,相对于徒弟而言,师傅享有着绝对的行业权威。

至于师父一词,从广义层面看,其与师傅同义。虽然二者都泛指从事教学、教导工作的老师,但师父一词更强调师徒之间情若父子的伦理关系。过去尤其是在工匠、梨园、武术等传统技艺领域,一般是由师父负责收养徒弟,直至最后技艺学成,谓之“出师”,在中国传统社会也普遍流传着“一日为师,终生为父”的民间俗语。庄士敦认为,虽然师生关系没有列于“五伦”——“五种人伦关系”之列,但却与其中“两伦”密切相关,即父母与子女之间的关系和朋友之间的关系。因此,中国人的规范要求学生要像尊重父亲那样尊重老师。因此,在师父和徒弟之间,二者日常关系往来相对密切,随之搭建了一种拟制的“父子”亲属结构。

有师必有徒,民间通常将“师徒”并称。徒弟多是代指从师学艺之人,亦常见于中国古代小说、戏曲等文学作品之中。例如,在《西游记》中曾载:“你这去,定生不良。凭你怎么惹祸行凶,却不许说是我的徒弟。”这里提及的“徒弟”,便专指师父传道授艺的对象。又如明代贤臣王恕曾在《王端毅奏议》(卷十三)中提及:“且道士之称受业师,则曰师父;于师前自称,则曰弟子,此理之正也。”他描述了师父和徒弟之间的上下互动结构关系,也就是说,为师者应当讲究师道,为徒者则应遵守徒道。在中国传统社会,围绕着“师”、“徒”等核心概念,逐渐衍化形成了师生关系、师门组织和师道规矩等多重社会交往框架。一方面,师父与徒弟之间有着比较严明的等级关系,并且“师”的身份要明显高于徒弟。比如在传统工匠行业,徒弟拜师之后,虽然享有“家人”的身份和名号,但其实地位相对低下。而在民间社会,亦广泛流传着“三年徒弟,三年奴隶”的说法,足见徒弟之身份常常处在低位。另一方面,徒弟在从师学艺时,往往先要经受极为艰苦、苛刻的生活考验。这不仅能磨炼徒弟的精神意志,也由此树立了相对严苛的师门管理规矩。

当然,大多数情况下,师父在传授技艺时,并非是完全和盘托出,往往会自留一手,以防“教会徒弟,饿死师傅”。从本质上而言,“师”的主要职责和任务是传授“徒”在某一领域生存或生活的技能。值得注意的是,尽管“师”与“徒”之间始终缺乏真正的血缘关系基础,其实却通过拟制血缘关系的社会身份确立过程,营造出了一种看似权威的、长久的师徒礼仪关系。

可以说,中国传统社会的诸多行业已注意到师徒关系在拓延个体社交网络的重要媒介作用。以梅花拳为代表的民间武术组织,特别重视师徒关系的维系与扩展。在华北乡村地区的梅花拳组织内部,存在着一种非常典型的师徒礼仪互动模式。其中,基于“三师调教”的拜师收徒机制而构建的“师徒”逻辑框架,显示出对于师徒之间结构关系的推重。

夫我国拳术派别之众百有余门矣,但溯其源泉则一也。盖学拳者侧重于身体之一部,而展其所长,另创一家,于是门派生焉。迄今尤能保持原有状态者,仅梅拳耳。……其内容基本则五势四门架子八方成拳拧拳梅花桩等。五势为大顺拗小败五势是也。势如梅树之花叶也,而架子如树之根干河之源泉,惟其变化又惟其特长矣,兹分志之。

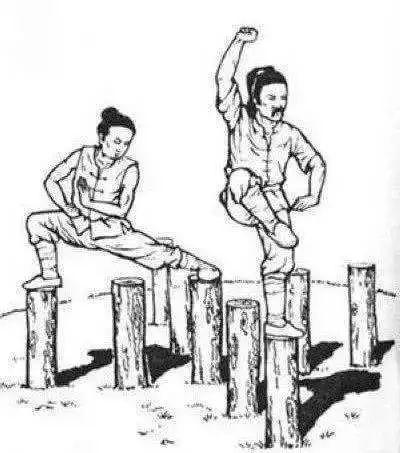

这段文字出自一份流传于河北省广宗县乡村的清乾隆年间手抄本拳书——《梅拳秘谱》。一直以来,梅花拳在华北乡村地区广泛流传,民间百姓习练此拳者甚众。与其他单纯讲究武功技法的民间拳术不同,梅花拳一般采用文场、武场相结合的习练方式。尤其是梅花拳的文场修炼,通常以“秘不示人”的神秘形象展示给外界,因而显异于中国其他民间拳派门类。在近现代华北乡村社会,梅花拳这一植根于民众日常生活之中的乡土拳术,以其独特的健体、修心、娱乐和教化等多重功用,持续影响着冀、鲁、豫一带乡民的礼俗生活传统。综而观之,乡村梅花拳的日常拜师收徒仪式主要包括两种类型:一是村民单纯为学习梅花拳拳法技艺的武场拜师方式,另一种则是以祖师敬拜为典型特征的文场拜师方式,而梅花拳的文场是该拳派的领导核心。通常说来,拜师收徒仪式主要由梅花拳文场师傅统一组织安排,梅花拳弟子将其称为“当家人”,这也预示着他们在处理村落梅花拳公共事务时要比旁人付出更多的精力和物力。乡村梅花拳自身形成的“文武合一”自治组织方式,内含着比较特殊的拜师礼仪结构,具体表现在以“三师调教”为典型的拜师礼仪实践中。

第一,“三师调教”是确立梅花拳师徒名分的主要依据。“三师调教”作为梅花拳内部特有的拜师礼仪运作机制,三师分别代指引师、送师和恩师。在村落社会生活中,文与武构成了乡村梅花拳“开道度人”价值诉求的基本内容。实际上,乡民如果只是为了学习梅花拳拳法技艺而举行的武场拜师流程相对简单。按照乡村梅花拳的民间礼数,村民学拳拜师入门时必须遵循“三师调教”的仪式化程序,这也是确立梅花拳师徒名分的主要依据。一般而言,村民初始学拳多在青少年时期进行。当他们的梅花拳拳术功法达到一定水平之后,如果个人仍有意向继续钻研学习,梅花拳文场、武场师傅才会为其统一组织集体拜师收徒的入门仪式。而且,对于习拳者将要拜师的具体对象,村民本人事前并不知晓。“拜谁为师”需由梅花拳文场、武场师傅商议后再做决定。大多数情况下,他们主要根据拜师者习练梅花拳的功底水平酌情分配,一般是拜本村不同姓氏或外村的梅花拳武场师傅为师。例如,北杨庄梅花拳弟子王英武,他自幼习练梅花拳,尤其擅长梅花拳腿功,二十七岁正式拜师入门。当时梅花拳文场师傅给他安排的引师为本村老拳师王占,送师是梅花拳“当家人”邢银超的母亲,授业恩师则为谷常相村梅花拳名师谷景华。事实上,就梅花拳的拜师礼仪规矩而言,所谓“三师调教”中的引师、送师和恩师主要起到了见证人的象征性作用,它同时意味着乡村梅花拳组织内部通过“师徒”关系建立了一种身份象征和认同机制。

第二,“三师调教”是强化梅花拳师徒礼仪的根本基础。具体说来,“三师调教”中的引师、送师和恩师所承担的师徒责任各不相同。涂尔干认为:“人们对事物进行分类,是要把它们安排在各个群体中,这些群体相互有别,彼此之间有一条明确的界限把它们清清楚楚地分开来。”在广宗县各乡村普遍流传着“送师大、引师小”的说法,恩师是指拜师入门后真正的指导老师。梅花拳收徒又分为两类,一类徒弟是授业门生,他们多数继承了家庭上一代习练梅花拳的武术传统,而且所找的引师、送师也皆为村内梅花拳群体的熟人;另一类是创业门生,他们属于家庭接触梅花拳的第一代弟子,引师、送师、恩师都需经梅花拳文场师傅商议之后才能确定。当乡村梅花拳组织拜师仪式时,一般先按照拜师人数情况拟定三至五位参与拜师仪式的梅花拳文场师傅成员,然后再由他们统一商议安排具体的拜师程序。正式拜师前需根据个人的兴趣爱好,由拜师者自愿选择进入梅花拳文场或武场。梅花拳文场师傅依据拳班内部的辈分排序,经引师、送师、恩师等进行了所谓的“三师调教”程序后,最终完成拜师礼仪。其中,“三师调教”中的送师(保师)身份非常重要。他既是对新入门梅花拳弟子人品的身份担保,之后也是约束弟子日常行为的名誉象征。进而言之,徒弟原本代表个人行为,一旦进入师门,也就加入了象征地域社会自治力量的武术权威组织。梅花拳的师门组织、送师组织和更宽泛的地域武术组织在无形之中对新入门梅花拳弟子产生一定的约束力和控制力,这也是其强化梅花拳“师徒”礼仪的根本基础。

第三,“三师调教”是展开梅花拳师徒礼仪实践的重要渠道。梅花拳拜师之后进行师徒礼仪实践的主要方式,是通过营造、培养师徒之间一种“情同父子”的亲密社会关系来实现。在乡村梅花拳内部流传着“梅花拳,父子道”“天下梅拳是一家”等多种说法,梅花拳师徒之间可以互称“父子爷们”。梅花拳又被称为“父子拳”,这也是在强调梅花拳弟子之间的一种非血缘“拟亲属”关系。此外,依托亲人、熟人与陌生人三者之间的互动结构关系,也是乡村梅花拳组织展开师徒礼仪实践的重要路径。其中,亲人关系是以传统家庭的血缘和姻缘的亲属关系为基础而建立。例如,早年间虽然北杨庄梅花拳武场练拳活动面向全体村民,但文场知识最初只允许在邢氏家族内部传播,直至后来才逐渐借助姻亲关系向村内王氏、刘氏等其他家族拓延。熟人关系是以地缘为联结纽带,它通过地理实体范围进行界定。近至街坊邻居,远至周边村落,乡民多是在一个距离有限的地理实体范围内组建日常生活圈子。在村落社会生活中,文与武构成了乡村梅花拳“开道度人”价值诉求的基本内容。梅花拳师徒礼仪实践中的武场传艺和文场传道行为,通常基于这种熟人关系不断往外传播。陌生人是指处于村落日常生活边界之外的人群,这一类人群既可能是来自外地的梅花拳弟子,也可能是普通的陌生人。因此,按照梅花拳的师徒礼仪规矩可迅速判断陌生人的“底细”,确定身份后即可决定是否与其进一步交往。需指出的是,乡村梅花拳组织构建的“亲人-熟人-陌生人”这一师徒礼仪实践框架还可以互相转化。尽管如此,乡民在村落日常生活中仍难免会出现各类问题,这种框架只是梅花拳师徒礼仪实践的一种“理想型”模式。

正是由于梅花拳拜师礼及其相关师徒礼仪规矩的存在、运行,才使得这一民间武术组织在乡村社会中显得更加神秘、神奇与神圣。大致说来,经由梅花拳拜师礼形成的一种拟制血缘关系,使其成为真正意义上的民间武术组织,并内化、凝结于乡村社会的日常交际网络之中。再者,与乡土村落中其他自治组织形式相比,梅花拳拜师礼的神圣感实际上还与乡民日常节日生活体系中的神圣感紧密相连。而且,在梅花拳拜师礼的基础之上,构建了一个组织相对庞大的“师门”社会群体。

(一)拜师帖:“门户”身份的确认

在乡村梅花拳组织内部,普通村民一旦经过“三师调教”程序确认了梅花拳弟子身份之后,也意味着他被这一群体成员在师徒“门户”层面所接纳。戴国斌曾从武术社会学的独特视角,详细阐释了“门户”观念对中国传统武术门派的影响。他认为,门户成员之间的社会关系,以一种准家族的方式进行互动。这种准家族方式,其实间接明确了师傅与徒弟之间的日常交往身份,即拟制的亲属关系,围绕着师傅这一亲属核心,师傅与众多徒弟之间形成了一个小范围的社会关系网络。梅花拳弟子一旦拜师入门后,在众多弟子之间便形成了一种“拟亲属”社会关系结构,并深刻融入到乡民的日常生活领域。如果从“师”的角度来讲,师徒之间具有“义”的职责。这种师徒关系表面上看起来与梅花拳“子不拜父为师”的传统规矩有所矛盾,但它更强调梅花拳师徒“门户”间的伦理亲情观念,这实际上也是梅花拳增强内部凝聚力与群体认同感的“抱团式”运作机制。

首先,书写拜师帖,是一种确认梅花拳师徒名分的纸质凭证。实际上,在中国传统乡村社会,使用文字书写的书面文本在乡民日常生活中较少出现,除非其在某些方面对乡民具有特殊的社会作用和意义。我们在村落社会中比较常见的书面文本包括家谱、碑刻、地契文书等民间文献,拜师帖作为拜师礼中不可或缺的书面文本,梅花拳尤其强调“无帖不成师徒”。时至今日,广宗乡村梅花拳仍传承着拜师之后互存拜师帖为证的民间习俗。这种拜师帖一般是用红纸黑字书写,帖中内容要把引师、送师、恩师及拜师人员的姓名信息一并写明,拜师帖需经具有一定文字功底的梅花拳文场弟子执笔。例如,过去北杨庄梅花拳弟子邢尚斌文、武功力深厚,且擅长书法,所以该村书写拜师帖的具体事务皆由他来完成。书写拜师帖时,新入门梅花拳弟子的辈次要参照师傅的辈次往下自然顺延一辈,并在拜师帖的落款处标明拜师时间。在举行完简单的敬茶、敬酒、鞠躬或磕头等梅花拳拜师仪礼之后,已成师徒的梅花拳成员之间要各自收存一份拜师帖。它不仅是“师门”内部以后进行社会交往的重要凭据,也是乡村梅花拳组织筛选成员的一种出入渠道。但是,这种拜师凭证并不必然指向所谓秘密社会的关系联结,或者走向与国家政治相背离的社会自组织制度。它主要通过内部的师徒名分确立,连同拜师礼之中的祖师训条、师门规矩等“门户”身份,建构一种相对稳定的师徒传承系统。如北杨庄梅花拳武场师傅王尚信收藏的拜师贴所示:

拜师帖

拜帖:引师李玉普,送师邢尚宝,拜广宗县北杨庄村十四辈孙王尚信师傅大人台下门生,本县件只乡西宋村徒韩子润叩拜,二零一五年古二月二日吉时。

拜帖:引师霍德庆,送师王奇亮,拜广宗县北杨庄村十四辈孙王尚信大人台下,本村十五辈孙刘金亮晚生叩拜,公元二零一四年七月二十六日。

拜帖:引师李玉普,送师张文同,拜广宗县杨庄村十四辈孙王尚信大人台下,威县东平村十五辈孙赵振群晚生叩拜,公元二零零六年五月初八日。

其次,拜师帖既是确认梅花拳成员师徒关系的标志物件,也是维持日常师徒关系的关键凭证。通过上示拜师帖内容可以看出,北杨庄梅花拳武场师傅王尚信平时传授拳技所收的徒弟,所涉地域范围既包括本县本村的乡民,也不乏外县外村的梅花拳习练者。王尚信身为拜师人员的“授业恩师”,日常主要承担着指导梅花拳拳理、传授拳技的职责。这些梅花拳弟子在拜师之后,每逢年节还需到师父家中探望以示尊敬。当然,在梅花拳拜师礼这样一种特殊的礼仪规定之中,引师虽然并不承担日常的武术教授职责,甚至仅仅在拜师礼的仪式现场出现之外,以后师徒二人可能再不相见。但它之所以需要在此正式场合出席,其实内含着乡土社会更为深厚的礼俗运作逻辑,此即李松所谓礼俗之间的“互渗和谐”状态。此外,梅花拳拜师与传师是两个不同性质的概念。所谓拜师一般要拜辈分比自己大的师傅为师,但传师则不拘泥于此范畴。如在梅花拳内部流传着“梅花拳倒卷帘,徒弟倒把师傅传”的说法。在乡民看来,梅花拳弟子之间交流拳术功法无需顾忌年龄大小之分,只有技艺高低之别。而且,由于乡民日常生活圈子的地理距离差异所限,跨村落的梅花拳弟子之间的社会交往频度并不一致。这也表明,中国传统乡土村落并非是封闭性的,乡民利用梅花拳拜师帖来密切跨越地缘的组织关系。由此串联起各个乡村,形成了广宗地区独特的梅花拳社会组织网络。通过拜师帖与师徒之间的日常交往机制,促使乡村梅花拳组织内部的师徒“门户”网络不断强化和巩固。

(二)拜祖师:“神圣”的社会组织联结

事实上,纵观梅花拳拜师礼走向神圣化的变动过程不难发现,其主要依托一套“天地君亲师”的敬拜祖师礼仪在村落日常生活中发挥作用。就乡村梅花拳组织而言,“天地君亲师”的祖师敬拜模式有助于强化群体成员的师徒礼仪认同感和日常“神圣感”的联结。在中国传统乡村社会,民间敬拜“天地君亲师”的习俗由来已久。据余英时考证,“天地君亲师”观念的生成经历了一个从民间社会逐渐发展而来的系统过程。他曾引用清楚廖燕(1644-1705)所著《二十七松堂集》卷十一中《续师说》一文解释道:“宇宙有五大,师其一也。一曰天;二曰地;三曰君;四曰亲;五曰师。”文末亦有魏礼评语云:天地君亲师五字为里巷常谈,一经妙笔拈出,遂成千古至文。张履祥(1611-1674)在《丧祭杂说》中曾载:家礼祠堂之制则贵贱通得用之……其稍知礼者,则立一主曰:家堂香火之神,或曰:天地君亲师,而以神主置其两旁。据此,余英时推断在明末地方社会敬拜“天地君亲师”的习俗已经流行开来,但当时并非家家户户都立有“天地君亲师”五字的牌位或“红纸条”。这既是“天地君亲师”祖师敬拜礼仪产生的社会基础,同时也是拜师礼植根于乡土社会的主要表现。

不仅如此,陈独秀在《旧思想与国体问题》一文中曾描述过民国时期中国乡村百姓供奉“天地君亲师”的民间习俗:“乡里人家厅堂上,照例贴一张‘天地君亲师’的红纸条,讲究的还有一座‘天地君亲师’的牌位”。鲁迅亦在其杂文《我的第一个师傅》中提及“天地君亲师”:“我家的正屋的中央,供着一块牌位,用金字写着必须绝对尊敬和服从的五位:‘天地君亲师’”。另外,依据车锡伦的研究表明:明清时期的民间秘密宗教罗教、天地门教等都曾供奉过神主牌位“天地君亲师”。他推测“天地君亲师”的概念很可能由明代民间秘密教团首先提出,后来逐渐为乡土社会普遍接受。费孝通也曾指出,中国社会的基本联系是亲属关系,它从血缘上决定了人与人之间的关系。而师生关系则是拟制亲属关系,“天地君亲师”中的“亲师”就是从亲属关系到师生关系的典型表现。由此可见,“天地君亲师”的祖师敬拜观念在中国乡土社会具有相对深厚的历史根基和比较久远的民间传承脉络。

具体到梅花拳师徒在日常生活中进行的“天地君亲师”祖师敬拜活动来说,乡民尤其重视、强调以精神皈依为基本表现形式的祖师敬拜礼仪。其实它的根本发展动力在于,祖师敬拜礼仪的背后连接着更为宽广的地域社会的人神互惠机制。目前较据代表性的观点是,在乡村梅花拳内部虽然有“大架”梅花拳和“小架”梅花拳之区分,但多数认同“大架小架是一花,五炉六炉是一家”,并且他们都讲究敬奉“天地君亲师”。在广宗县梅花拳文场师傅收藏的一份《梅拳秘谱》中,详细记录了梅花拳内部敬拜“天地君亲师”的说法:

庭训数载,惜乎未能文成,但文事固重,武备亦不可不习。武艺独称高强,如固国名将,能周游四方千余里,一时之从学门徒者,不下数百人。我先君先语,以作善事,敬“天地君亲师”。

据梅花拳祖师之一、清朝武探花杨炳所著的《习武序》一文记载,梅花拳拳堂敬拜规矩,是把“天地君亲师”牌位置于非常显要的位置的。梅花拳师傅在传授梅花拳文场、武场技艺的过程中,通常也会向弟子讲授敬拜“天地君亲师”这一祖师礼仪的意义价值。不过,笔者在田野调查中发现,在村落日常信仰生活实践中,乡民对于梅花拳“天地君亲师”的概念认知并不完全一致,其日常敬拜礼仪往往会依据个体的实际生活需求随时做出变通。比如对于“天地君亲师”,现今乡村梅花拳弟子就流传着一种很通俗的解释:“天”代表风调雨顺;“地”代表五谷丰登;“君”代表国泰民安;“亲”代表父母亲人;“师”代表授业传道。虽然“师”在“天地君亲师”的排序中列后,但在拜师礼中却又以“尊师”的名义予以特别凸显。不言而喻,借助拜师礼,“师”在“天地君亲师”的神圣序列中获得圣化,而这一礼仪也因此成为缔结梅花拳师徒关系的神圣纽带。

(三)拜师礼:德行、规矩与乡土实践

张士闪认为,既处于乡村社会之中,且成为一种组织传统,意味着梅花拳必然是乡村社会文化体系的一部分。盛行于冀南北杨庄一带的梅花拳师徒组织,其典型的乡土运作特征即是男性结社、互助自治。梅花拳拜师礼与乡村社会生活紧密相连,在其内部还传承着一系列较为“严苛”的与拜师礼仪相关的德行与规矩。一定程度上看,规矩意味着禁忌,乡村梅花拳的内部拜师礼仪规矩是其维持组织神圣性的重要方式,而梅花拳这一神圣之物也需要持续地采用禁止性措施来对其进行保护。一方面梅花拳武场的技艺传承特别注意师徒之间日常生活的德行熏陶,另一方面梅花拳文场师傅在组织内部享有一定的师徒禁忌权威,其本质都是在围绕梅花拳拜师礼构建村落社会的“师徒”逻辑框架。

其一,德行修养是梅花拳拜师礼仪日常实践的价值导向。梅花拳武场师傅尤其注重对其弟子的日常德行教导,他们在传拳授艺的过程中也特别强调武德的重要性,这属于一种乡土道德价值观的教化熏陶。梅花拳师徒之间通常将德行修养视为习武的首要前提,即“师有师德,徒有徒德”,此亦要求梅花拳拜师礼仪在日常生活中予以践行。具体说来,乡民一般从幼时开始学拳,这种德行修养教育长期贯穿于他们的习武生涯之中,在村落中还流传着许多与梅花拳拜师礼仪相关的民间俗语。例如:“学武难,学武难,难倒名师受真传”“传武难,传武难,传给匪徒惹祸端。”其实,梅花拳弟子想把武术水平提升到一定高度,不仅意味着在拳理技法层面比别人付出多倍努力,更为关键的是要始终注重对自身武德的涵养。梅花拳门内流传的“五要五不要”等规矩,则时常提醒这些梅花拳成员不可随意招惹是非。梅花拳师徒之间的德行高低与否,也直接影响着其在村落梅花拳组织体系内的权威与地位。同时,梅花拳具备的礼仪教化功能,意味着它在面向村落整体生活时有了更高的道德追求。相对于梅花拳武场的道德教化而言,梅花拳文场的教化知识更加丰富。在乡村梅花拳内部,长期秘密流传着大量拳谱、经卷等民间文献资料。文场师傅善于借助此类文本教育门内弟子积德行善,言传身教,并在村落日常生活中作出表率。因此,德行修养成为梅花拳拜师礼仪日常实践的重要判断指标。

其二,遵循规矩是强化梅花拳拜师礼仪实践的乡土底线。既成梅花拳师徒之后,他们二者都需遵循其内部传承的礼仪规矩。具体说来,涉及到村落梅花拳内外的大事小情,皆需听从文场师傅的统一指导,即“文场领导武场”。乡村梅花拳组织在碰到集体性公共事务时,需由文场师傅负责统筹安排,其内部又多采用群体磋商的自治方式予以施行。例如,当村落梅花拳武术队受邀外出参加表演活动,需先咨询文场师傅的意见。而在梅花拳武术技法的训练教授方面,武场师傅则更具发言权。正如马林诺夫斯基所言:“文化根本是一种‘手段性’的现实,为满足人类需要而存在,其所取的方式却远胜于一切对于环境的直接适应。而且,文化在满足人类的需要当中,创造了新的需要。”乡村梅花拳组织随同拜师礼仪而生成的各种民间规矩,本身蕴含着丰富的乡土礼俗意涵。梅花拳师徒共同遵循的内部规矩,其实正是这一民间武术组织进行拜师礼仪实践的乡土底线。总之,德行与规矩是梅花拳拜师礼仪与乡土社会发生作用的一种特殊方式。

综上所述,从乡村梅花拳的拜师礼中可以发现,以梅花拳为代表的民间武术组织,主要是在与乡村日常生活的礼俗互动逻辑中,获取自身在乡土社会中的合法性与权威性的。诚如张士闪所言:“民俗文化毕竟贯穿着一方民众的生活智慧与集体意志,承载着民间社会千百年来形成的道德观念、精神需求、价值体系等,构成了一种相对稳定的群体行为规范”。作为广泛意义上的中国民俗文化的一部分,梅花拳礼仪传统的生成、发展和传承过程,并非孤立存在,而是与乡村社会语境密切相关。事实上,在乡村社会中的其他组织形式中,也经常运用师徒的名分、礼仪及行为实践,标示礼仪,影响社会。民俗文化本身也是一个整体系统,常常借礼之名,行俗之实;或礼俗并用,化俗成礼,形塑为不同的民俗传统。却又依托于一个个村落或跨村落的生活共同体,不断强化以礼俗为表征的乡村价值观。

换言之,梅花拳拜师礼仪实践及相关活动,如果脱离了更广泛乡民的认可与参与,便将失去乡村生活根基,丧失其传承动力。透过乡村梅花拳背后的师徒传承机制,可以发现武术礼仪与乡土礼俗传统的互构态势。表面上看来,梅花拳作为乡村社会一种特殊的武术组织形式而存在,但在日常生活中,它与广泛意义上的乡村礼俗生活始终处于一种你中有我、我中有你的密切互动之中。梅花拳师徒之间通过拟制血缘的社会身份确立过程,营造出一种看似权威的、长久的师徒礼仪关系,并以“三师调教”的内部规则予以强化。围绕师徒形成的“师门”关系网络,通过交往话语、行为与周边乡土社会发生连接,孕育了村落社会层次分明、显隐兼具的礼俗互动模式。尤其是在以梅花拳为典型的乡土社会,以梅花拳拜师礼为代表的传统武术礼仪,深刻影响着当地民众的日常生活,形成一套至为深厚的礼俗运作机制。此时,梅花拳的特殊礼仪规定,与其所处乡土社会的民俗生活互相交织、融合,却并不完全混同。梅花拳依然会努力强调拜师礼等仪式的神圣与神秘特性,而乡村社会也依旧遵循其固有的生活形态。就在这种有分有合的文化生态中,梅花拳作为乡村日常生活的一部分,获得了传承动力,并对村落社会的礼俗传统发生着持久性影响。

(注释和参考文献略去,详参原刊)

欢迎投稿

公号公共邮箱:

folklore_forum@126.com

(这个邮箱请注明新青年)

文章来源:《文化遗产》2018年04期

图片来源:网络

专栏连载

拓展阅读

79.新青年 | 刘镜净:口头传统文类的界定 ——以哈尼族“哈巴”为个案

78.新青年 | 吴新锋:作为方法与文体的民间文学志:民间文学田野研究中的叙事四面体

75.新青年 | 钱钰:从桃符到春联的演进——基于祝由文化兴衰的视角

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛