点击上方“民俗学论坛”可订阅哦!

主编推介

本期新青年程浩芯,男,山西晋城人,北京大学中国民间文学专业博士研究生在读,兼任中国民俗学网主站编辑,研究兴趣为民俗学史、民间信仰等。本文以近代乡绅刘大鹏的《退想斋日记》为例,以刘大鹏的节日生活为中心,从个人叙事的角度理解日记书写,在惯见的史料价值外,日记作为民俗资料的个人生活史价值和节日研究价值由此凸显,进而对节日的生活属性和时间特性有更加深刻的认识。

乱世佳节:《退想斋日记》中的节日生活与时间体验兼论日记作为民俗资料的价值

程浩芯

原文发表于《节日研究》

第十七辑

摘要

个人日记作为一种民俗资料,内容上具有鲜明的主观倾向,形式上沿时间维度展开,在节日研究中有着独特价值。本文以近代乡绅刘大鹏的《退想斋日记》为例,探讨节日的生活属性和时间特性。从个人实践的角度理解节日,节日本身嵌于日常生活之中,在欢乐、宣泄、狂欢等模式化叙述之外,不同个体的节日感受丰富多样,循环的节日中包含着不断更新的精神体验,这构成节日之于实践者的真实意义;从社会时间的角度理解节日,许多用而不觉的时间制度与时间观念影响着人们对节日的感知,节日的变化或改造又往往是这些制度和观念静水深流的结果。“非常”与日常、节日与平日的依存关系,需要研究者细加留意。

关键词

节日;日记;时间民俗;《退想斋日记》

一、知礼守常:刘大鹏的

节庆记录与节俗实践

(一)公共节庆记录

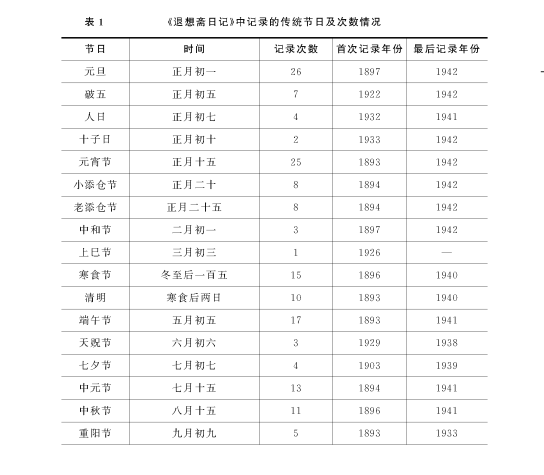

根据已出版的《退想斋日记》,笔者统计出刘大鹏在四十一年间记录过的传统节日及每个节日出现的次数,列表如下:

尽管日记记录与否不能与生活实践完全等同,这张表格仍可以大致反映刘大鹏节日生活的整体面貌。从记录次数看,出现次数最多的分别是元旦(26次)、元宵(25次)、端午(17次)、寒食(15次)和中元(13次),这几个节日的重要性与我们今天的感受也很相近;从节日内容看,刘大鹏所在的太原县年节礼俗本无格外特别之处,一份1925年的社会调查就提到,当地“年节仍依旧习惯……中秋月饼,亲戚互相赠送;端阳凉糕,重阳枣糕,率与四方略同”。刘大鹏在每个节日都恭谨地依俗行事。他曾在太谷县做了近20年塾师,遇上重要节日无法归家,常在日记里表达未能过节的遗憾。如1896年的中秋,他记道:“今日为中秋佳节,家家户户率皆陈肴设酒,为之庆贺,而余乃在外教书,远离二亲膝下,不能以菽水[称]承欢,此心所大抱歉者也。”在母亲去世后的第一个寒衣节,他未能回乡扫墓,也满心自责:“今日人皆上坟祭烧,俗谓为先人送寒衣,余在馆中,不克诣先墓为我母送冥衣,则哀痛之情,何其有极。”而当他在家的时候,每逢寒食、清明、中元这些日子,他都会率儿孙在“家中敬备祭品,恭诣先茔遵礼祭烧以为追源报本之情”。

(二)家庭生活和人生理想

在公共时间体系之外,刘大鹏日记中还有一类周期性时间点,就是个人和家庭的纪念日,包括父母的生日和忌日、自己的生日等。他曾多次记述给父母庆寿的过程,流露出浓厚的个人情感。父母亡故后,刘大鹏“每逢二亲忌辰,一日不饮酒食肉……以赎前日不孝之罪”。将这些言行与前引他在异乡过中秋、寒衣节时的愧疚心情放在一起看,我们很容易感受到这位儒家知识分子对孝道的践行。有学者从刘大鹏的日记中总结出晋中地区“岁时节日风俗中渗透与弥漫着浓重的孝道文化色彩”,恐怕仍不够准确,从本文的角度来说,应该是刘大鹏个人的节日实践和日记书写中注重对孝道的强调。沈艾娣将“孝子”归为刘大鹏五种身份之一,如她所论,“当刘大鹏约束自己践行所学之价值,他首先约束自己奉行孝道。他的孝道不仅建构在所学的经典之上,也建构在强调父母子女间强烈的感情投入这一种对经典的阐释之上。”他在节日和家庭纪念日中的所行所思鲜明地体现了这一点。

固然,日记作为个人叙事有自我美化的可能,但对习惯于每日反躬自省的刘大鹏来说,“日记是他实现自我期许的一种方式”。“孝子”即便不是他的真实形象,至少也是他的理想追求。对节俗实践的记叙也是如此,《退想斋日记》中不少记录展现了他理想中的节日场景。如回忆幼时的元宵,“回忆余十余龄时,吾乡到处,每当此日,甚觉热闹”;再如在他乡看到的中秋,“父兄子弟率皆称觞玩月,所食者皆佳肴,所饮者皆旨酒,真是升平景象矣,吾乡不及矣”;还有在新年时忍不住想起已逝的父母,“灯光火光互相掩映,不啻白昼,家庭气象肃肃雍雍,尚符先父先母在堂之日也”。像所有读书人一样,少年时代的刘大鹏心怀壮志,一心求取功名。但时局的变化让他措手不及,科举的废除更彻底断绝了他的进取之途。随着时间推移,他越来越少在日记中直接表达自己节日生活的欢乐或满足,他理想的节日场景常在对往昔的追忆或与他乡的对比中得到呈现。

从时间现象学的角度理解,节日作为时间的本性是回忆、当前化和期待的统一。时间的中心不是当下而是未来,中国的节日时间也不是简单的重复,而是“知来藏往地着眼于将来,在人们的主观时间视域中充满了不断循环与更新的滞留与期待。节日时间的特殊意义恰恰就在于浓缩和凸显了当下就有的滞留与期待。”刘大鹏的节日回忆事实上也可以理解为一种期待,不仅是在期待理想的节日生活,更是在节日这一天重新确认和想象自己修齐治平的人生理想:世道的太平、生活的富足、个人的功成名就、家庭的挚爱天伦等等,而这样的回忆与期待,恰恰是在与现实的无奈对比中凸显出来的。

二、年关难过:乱世中的年节感受

新年是中国人时间生活中最重要的节点,对大多数人来说,进入腊月,就进入过年的心理体验和活动状态了:“岁暮之时,千村万井,皆忙迫归结一年之事。”刘大鹏开始记日记时,他生活的乡村已经是“世势日觉贫穷,人情愈觉浇漓”的凄苦景象,鸦片种植和自然灾害对传统经济造成极大破坏。他感受到的新年“一年不如一年”:往来拜年的人逐渐减少,人人脸上皆多愁少喜;元宵节“左右邻村并无一家社伙畅快人心”。耳闻目睹民生的穷苦、年节的冷清,像“宽绰过年之人不过十之一二”“去岁不如前岁,犹不至如今岁”这样的感慨在刘大鹏的年节记录中反复出现。1902年元旦,来拜年的好友告诉刘大鹏,上海、北京等地“凡所经之处,悉系洋夷侵占,国家亦无可如何”,也引起他的愤怒和嗟叹,以至于直呼“我生不辰”,“中国渐成洋世界,能无触目致伤怀。”时局变化之速,远远超出了这位乡间读书人的认知。

民国以后,随着家庭人口增多、婚丧支出频繁,再加上物价飞涨、祸乱频仍,刘家的财务状况急转直下。刘大鹏许多岁末年关的日记,都记录的是一年收支的盘点和催债与被催债的感受,他的新年常充满了愁困,他又习惯于在日记中将现实的愁困转化为对自己的道德谴责:“新年已过,家极贫穷,将有冻馁之虞,此予不德所致,何敢怨天尤人。”另一方面,他仍自认为是“清代遗民”,对时局的忧虑、对新政权的不满更让他对一个个新年丧失了期待。在晚年记下的日记里,他悲观的生命意识流露得格外浓烈。1932年,家中直到腊月二十九仍有人上门催债,无计可施的刘大鹏“惟是仰首呼天,嗟我困苦而已”,忍不住生出“只知万事成空,万物成幻”的绝望,他甚至把民穷财尽视作“民国大不祥之兆”,在新春佳节发出“国未亡而已亡”这样的慨叹

更艰难的岁月还在后面。1938年是太原沦陷后的第一个新年,一切年俗活动都只能静悄悄地进行。据刘大鹏的记录,元旦这天“因世大乱,莫敢早起,天既送晓,方才陈设祭品于家庭”;正月初七“人皆畏惧,闭门不出”,停止了相互拜年;正月十五“民皆惶恐,均忘庆贺元宵节矣,亦不闻卖元宵之人。”年节活动虽然受到影响,但人们“过年”的心理感受反而得到强化。动乱年代,有机会活下来都成为一种侥幸,过年则让紧张恐惧的心情得到暂时释放。正如在相互拜年时,“一见面辄欣欣然有喜色曰:大乱以来又度一新年矣。”其中蕴含着的是自身存活的尊严感、对传统年俗的认同感和对太平生活深切的渴盼。

1942年,刘大鹏度过了生命中的最后一个新年。在正月初一的日记里,他像往常一样首先记述了近来时局的变化和自己的看法。他感受到的依然是“家家受困,人人受穷,年关已到,更为紧迫,人民之生活程度危险已到极点,有汲汲乎不可终日之势。”元旦这日的天象不佳,也让他过年的心情大打折扣:“登高瞻望,昏渺惨雾,迷茫宇宙,望不能远。……今为元旦佳节,天象仍昧,安望天下太平哉!?”他的新年愿望也十分简单,即希望神灵保佑,“不至于饥寒而死亡,则为亡国奴之庆幸事也。”六个月后,他逝世了。

透过刘大鹏的记录,我们能感受到“年”在一个人生命长河中的丰富意义。提到节日,我们总是首先想到它狂欢、热闹、振奋的一面,强调它不同于平时生活的断裂感和特殊性。但节日本身嵌于日常生活之流,具体到每个家庭、每个人身上,除了暂时的欢乐,日常的矛盾、困窘甚或愁苦情绪也会在这段时间被放大、被凸显。过了腊八就是年,新年首先意味着辞旧,但像“二十三,糖瓜粘;二十四,扫房子”这样的歌谣实际却大大简化了过年的活动和体验。所谓年关难过,讨账与还账构成刘大鹏每个岁末年关的固定活动。从古至今许多普通家庭也是如此。新年更意味着迎新,是社会历史和个人生命的更新。乱世中的刘大鹏却感慨“一年不如一年”,对世道人心和国家前途充满怀疑,连新年的天象都成为亡国的预兆。个人在不同年龄段对“年”的理解也不同,壮年时春风得意,踌躇满志,新年是难得之快事;中年时壮志难酬,谋生艰难,不由地在岁暮年关之时产生人生如梦的幻灭感;人到暮年竟沦为亡国奴,苟且存活便是新年最大的愿望。“过年”的感受随年龄增长和阅历积累而愈渐丰富,反映的是生命意识的变化和对社会人生不断更新的理解。

三、劫到临头不知觉:

刘大鹏眼中的乡村节庆

在体味刘大鹏的年节感受时,不能忽视他的身份:一个传统读书人,毕生以儒家思想作为修身规范和处事准则。他在日记中非常注重对自我的道德约束,努力将自己与身边无知识无文化的一般乡民区别开来。每逢岁时年节,当他正为国事家事忧心不已的时候,许多民众仍沉浸在酬神演剧的热闹氛围中。刘大鹏在日记里经常表达对乡土节俗的批评,归结起来主要有两点:

一是世风日下,人情风俗日益颓坏。清朝末年,刘大鹏就感受到了“近来吾乡风气大坏”。而随着科举废除,清朝灭亡,刘大鹏信仰的孔孟之道不再流行,新学的推行让他格外不安。“人情之坏,风俗之靡,日甚一日,卒难挽回。”有一年中秋,刘大鹏坐馆弟子在家中请客贺节,却没有邀请他,他在日记里颇为介意地记下这件事。吕祖诞时,他去晋祠观剧,看到有“女优演唱”,也感慨“俗之大敝,至斯极矣”。这些行为在他看来都是传统伦理纲常破坏的表现。另外,每逢年节赛会,抬阁演戏的巨大花费也让刘大鹏心痛不已。尤其是物价腾涨、薪桂米珠的年代,乡民仍不以为忧,反而更加铺张。“俭朴之风已渺,奢侈之习益广”,刘大鹏将此视作“世道之大忧”。

二是只求行乐,对时事茫然无知。在刘大鹏眼里,“乡村之人,本无其他知识,亦于时事纷乱茫茫然莫知其所以”,即使“中国大局危险以极”,他们该过的节日仍旧照过,既不防备兵匪之劫掠,也不关心国家的存亡,“惟乐其所乐而已。”即使到了1942年,太原仍被日寇占据,赤桥村人的新年活动却又热闹起来,“本村好唱秧歌之人不知世局之危险,一味行其所快乐”,“未知己为亡国奴,国为无君之国”, 乡民的无知和“昏聩”让刘大鹏痛心疾首。

细究刘大鹏对乡民年节活动的看法,首先源自他所奉行的传统风俗观。在儒家观念里,“风俗是世俗人情的反映,它既是社会文化的表征,也是政治教化的重要体现。”怀着这样的认识,刘大鹏以匡风正俗为己任。在《退想斋日记》的第一页,“求风俗之敦”就是他自记的人生“十求”之一。政治动荡和经济衰败导致风俗人心的颓坏,对乡间生活的刘大鹏来说,这在婚丧仪礼和年节活动上体现得最为明显。再者,在他的认知里,乡土之“俗”的运行基础根本在“礼”,风俗的实践不能离开“礼”的引导和规范——而像自己这样的乡绅,本该是“礼”在乡间的代言人。当传统儒家伦理被逐渐淡忘,自己在乡村社会的地位和权威大大衰减,刘大鹏对年节风俗的失望是可想而知的。日记里的批评他人,一定程度上是在塑造自我。

另外,对节日的不同感受还来自对时事关心和了解程度的不同。刘大鹏的年节感受一部分来自他的直接见闻,如“财尽民贫”是他晚年日记里反复出现的关键词。像物价腾贵、民生凋敝,或日军入侵等在当地发生的真实事件,会直接影响到刘大鹏及当地人的节日活动;另一部分则是乡村之外的跨地方事件。除了亲友从外地带回最新消息,报纸是刘大鹏获取时事信息的关键渠道。已有学者注意到,“新式报刊的发行,促进了信息从城市向乡村的传递,便利了国家的全景式呈现,使刘大鹏对民族危机的感受愈来愈及时和真切,进一步激发了他的忧国之心。”传统节日本就具有时间上的同步性和情感体验上的相似性,“国家的全景式呈现”让刘大鹏对异乡同胞的节日生活产生共情。中秋节到处皆行庆贺,他却能想到“但未知雁门以北遭兵蹂躏,各州县人民何以度此中秋耶?”这便是跨地方事件带来的节日心理体验。

以1933年正月十八这天为例,刘大鹏在日记里记载了三件事,一是他从报纸获知,日寇已逼近热河,国民党内部却内讧不已,他痛叹“此亦中国大可耻者”;二是来拜年的好友告诉他,世困民穷,“所有商号莫不亏累”,“榆次未开市者至七、八十号之多”,他也感到“洵可畏惧”;这两件事分别是上文所说的跨地方事件和地方事件,各自影响着刘大鹏的节日感受。还有一事是他自己所见:临村的新年秧歌已经连演三天,“往观者络绎不绝”。有前二事的对比,刘大鹏怎会有心情参与这样的娱乐。他遗憾地写道:“乡村之民不知时局之危险,不知官吏之贪残,不知日寇之猖獗,亦可悯也。”

按时间社会学观点,社会时间指的是“以其他社会现象为参照点来表达社会现象的变化或运动”。节日的时间虽然固定,但不同个体会将它置于不同事件的参照中来感受和实践。举例来说,“1932年正月初一”,对乡间百姓而言可能只是平淡无奇的又一个新年,或与个人事件对比,将之记为类似于“儿子结婚后的第二个新年”,但要放在更大事件的参照系里,它也可能是“日寇侵华的第一个新年”。不同事件参照交织在一起,每个人在每个年度的节日感受才独特而丰富。刘大鹏所接受的信息之新、之多为普通乡民所不及,再加上他的忧国济世情怀,在他眼里,乡村年节的到来是在日军入侵的时候,是在中国人民极危险的时刻,节日娱乐的同时不能忘记现实的险境;而普通乡民对跨地方事件知之甚少,只是将节日放在乡土社会本身的节律中感受:过节,只是因为到了该过节的时候。年节活动也仍遵循旧俗,丰俭可以变通,但本身不能不过,除非日寇攻陷本村这样切身的地方性事件发生。节日的社会时间属性让节日体验因人而异,刘大鹏才会在日记里对乡民节俗有如此评价。

当然,刘大鹏质疑的并不是节日娱乐本身的存在价值和合理性。所谓“乐而忘忧”,节日的调节、宣泄、娱乐、祈福功能,也是生长在传统乡村的刘大鹏能真切感受到的。他有时也会在热闹的节日里感慨:“时在纷乱,而能若斯,亦人民之大幸福。”这正是他与同时代新式知识分子的根本不同。

四、阳历与钟表:刘大鹏对新时间

制度的反应和接受

在刘大鹏的一生中,还有一件大事对他的时间生活和节日体验影响深远,那就是以“阳历”为代表的新时间制度的推行。民国改历运动的背景、过程和效果,左玉河、湛晓白等学者已有深入研究,已有论著利用报刊、日记等现场资料,对当时社会各界的反应也做了较为全面的呈现。只是,具体到个人身上,一个普通人如何适应、接受或反抗新的时间制度?新时间又如何具体而微地影响他的计时习惯甚至生活方式?《退想斋日记》为此问题提供了一个很好的案例。

(一)《退想斋日记》中的阳历节日

1912年,孙中山在南京就任中华民国临时大总统,宣布中华民国改用阳历,以1912年1月1日为民国元年元旦。这一事件标志着一个新历史阶段的开始,也意味着一种新时间制度的推行。对刘大鹏来说,对新历法及其节日接受与否,根本上关乎政治认同的新旧。1913年已是民国二年,他的日记里仍记为“大清宣统五年”——“以予系大清之人,非民国之人耳”。《退想斋日记》中第一个有记录的阳历新年是1914年1月1日:“今日为阳历一号,凡有叛逆之心者均于今日庆贺新年”,而民间仍过传统阴历年。

这种“二元”格局一直在延续,甚至1928年以后,民国政府实施废除旧历运动,严厉废止旧历岁时节日,也仍改变不了普通百姓的年节传统。每逢阳历新年,官厅学校放假,省城大闹社火,草野却一片寂然,百姓置若罔闻;到了阴历新年,“无论通都大邑,僻壤穷乡,莫不庆贺”,百般禁止也无法阻挡。在本就对民国抱有敌意的刘大鹏看来,这正是新政权不顺民心的表现。甚至每逢论及这个话题,他总免不了冷嘲热讽一番,说新政府“即此一事已不能禁,何况其它乎?”“革命党能革一切大命,卒莫能革此小命耳。”

面对传统的强大惯性,国民政府也逐渐放弃了激进的历法改革。在刘大鹏1933年的新年日记里,就出现了“官府未曾逼勒民间庆贺”,“阳历新年放假三日,及到旧历新年亦是放假三日”等记录。另一方面,乡村社会也在慢慢适应和接受阳历新年,刘大鹏家中也曾“食扁食以贺阳历之新年”。在阳历与阴历的相互调适中,刘大鹏的节日生活里出现了“一年过两个年”的新格局,尽管他对二者的参与态度和重视程度完全不同。

在推行阳历基础上,民国政府还设立了一些新的政治性节日,《退想斋日记》中也时有提及,如10月10日“双十节”、11月12日“总理诞辰纪念”等。总的来看,从政治立场出发,以清代遗民自居的刘大鹏对阳历节日保持着排斥和不屑。但有学者据此总结“在刘大鹏的日记里,不但找不到半点对民国改历的迎合,也看不出国民政府的改历宣传对他所起的丝毫作用”,恐怕就过于武断了。节日只是时间制度的一个层面,在工作安排、日常计日、信息沟通等方面,新时间制度对个人时间生活的改变是潜移默化的。

(二)刘大鹏所经历的“世界时间”

对于刘大鹏经历的“世界时间”,我们分制度时间和日常使用两个方面来看。所谓制度时间,是指官僚机构或学校、工厂等组织在特定范围内建构起来的时间表和时间规则,通常只会延伸到自己的成员;与之相对的是以日、星期、年等为周期运行、全社会共享的“社会时间”。但这一区分主要立足西方现代社会,中国的情况又有所不同。比如今天我们习以为常的星期制度,在刘大鹏生活的民国时代,仍只能算一种“制度时间”,在官厅、学校、工厂等少数组织中推行,对以农为生的大部分人口来说,它还是一个相当隔膜的时间形式。而多数人所依赖的社会时间仍是传统阴历,年节问题上的新旧之争就是明证。

具体到刘大鹏个人,他接受阳历时间最早就是从星期制度开始的。1913年,他开始担任晋祠蒙养小学校教员,几个儿子也分别在学堂教书或上学。当时的教育机构普遍实行“以钟点制、星期制、寒暑假为特征的新时制”。受这样的时间制度支配,刘氏父子养成了新的工作节奏,“惟星期日乃可言旋。”这是“星期”一词在《退想斋日记》中首次出现。到三十年代中后期,刘大鹏再次参与进官方主导的时间制度,“保存古物委员会阳历每月一号例会之期”,身为委员的刘大鹏需按时到县政府开会。这一以阳历月为周期的制度性活动在接下来几年的日记中频繁出现,毋庸置疑,刘大鹏会因此习惯新的时间规律。他在1936年某一天的日记里提到“张学良于上月二十九日叛变之后,于今一星期矣” 。可见“星期”已经成为他生活中一种很自然的计时方式。

与此同时,还需提到钟表时间的渗入对普通人时间观念的影响。《退想斋日记》前半部分提及具体时间基本采用传统时辰制,如“辰刻去晋祠”“巳刻适剃头部”。二三十年代以后,精确的钟表时间开始进入刘大鹏的日常生活,具体表现在:其一是新式交通工具的体验,1933年的一天,他买汽车票从省城回家,“十二点钟登车启行,其行迅速,一点钟即到晋祠。” 其二是参与官方活动,如公函通知刘大鹏“十六日上午十一时”到县城参加士绅会议,当天“开会之时已届二、三点钟。”渐渐地,“小时”也成为刘大鹏习以为常的计时单位。

如黄金麟所论,阳历、耶稣纪年、钟点时间等“世界时间”的引入,“不但意味着一种旧有时间观的退位,同时也意味着一种新的、具有现代性色彩的时间意识与身体活动的出现。”刘大鹏尽管对新政权及其历法制度抱有敌意,但当他越来越深入地参与到新时间制度主导的社会事件,他的个人时间也逐渐跟上了阳历时间、钟点时间的节奏。当然,多重身份让他同时接受着不同时间形式的约束,晚年刘大鹏的时间规则根本上仍是传统的。1938年正月初一,因为买不到历书,他在日记里记道,“不知今日为阳历之何日,只知本月初五日为立春节。”可见无论心理认同还是现实习惯,刘大鹏在日常生活中一直更依赖阴历,他始终坚持用阴历时间记日记也说明了这点。但是,他的个人时间里毕竟已经出现了两种时间框架的“并置”与“涵化”,透过他长达50余年的日记,我们能窥见传统如何在调适中延续、新的异质性文化又如何被接受进而习惯成日常。

讨论和总结

参考时间社会学的分类,社会时间可以分为个人和家庭时间、群体互动时间及社会文化时间三类。上文对刘大鹏节日时间的讨论实际正对应这三种类型:首先是个人和家庭时间,刘大鹏遵循传统礼俗度过每一个节日,也在礼俗的重复记忆和实践中践行对自我的道德期许。节日带给他许多美好回忆,也让他暂时摆脱日常的琐碎无聊,体验和想象一种更理想的生活;但节日时间并不会脱离生活经验本身,刘大鹏的许多节日都在开心与忧心的复杂感受中度过。第二是群体时间,节日本是共同体狂欢与互动的最佳时刻,但在抬阁、社火等集体性节俗活动中,刘大鹏却常常是冷静的旁观者甚至批评者。时间的区隔意味着身份的区隔,“努力像儒家士绅一样处世构成他身份认同的重要部分,即使他的教育资格已经不具政治实用性,这种努力依然标志着他的身份。”这一身份带给刘大鹏区别于普通乡民的节日心理体验。最后是社会文化时间,刘大鹏自然地生活在传统阴历之中,但当个人的社会活动越来越多地受到新时间制度支配,他的时间观念和节日生活也在受到影响。总的来说,这三类时间体验涉及到个人在不同社会网络中的位置,其根本在于对自我的理解和期待。无论是对礼俗的遵循、对节庆的记录,还是对理想节日生活的想象,对当下风俗人心的批评,抑或对阴历的认同和对阳历的抗拒,这些都是刘大鹏追求君子人格的行为体现。节日是一段特殊的时间,它意味着个人生命的更新、群体互动的紧密,还可能反映着社会文化的嬗替,个体内在的本真体验在此时呈现得尤为突出。

总之,本文以刘大鹏的节日生活为中心,从个人叙事的角度理解日记书写,在惯见的史料价值外,日记作为民俗资料的个人生活史价值和节日研究价值由此凸显。我们进而对节日的生活属性和时间特性也有了更加深刻的认识。就其生活性而言,既往的节日研究,常惯于描述年节礼俗、仪式信仰等特殊的民俗事象,但节日本身嵌于日常生活之中,不同个体的节日活动和节日感受是丰富多样的。除了迎神赛会的狂欢、家人欢聚的温馨,也有年关难过的窘迫、人生如梦的感慨,尤其是那些“不快乐”的一面,其实恰是对节日价值的强化和丰富。在循环的节日中体验不断更新的感受,生命尊严和人生价值才得以凸显,这些构成节日对个体生活的真实意义。就节日的时间性而言,时间的民俗涉及到社会生活的许多领域,节日只是文化时间的一部分,许多用而不觉的时间制度与时间观念影响着对节日的感知,节日的变化或改造又往往是这些制度和观念静水深流的结果。“非常”与日常、节日与平日的依存关系,需要研究者细加留意。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《节日研究》第十七辑

图片来源:原文&网络

拓展阅读

209.新青年| 祝鹏程:“碎陶镶嵌的古瓶”:袁珂的中国神话普及写作

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛