主编推介

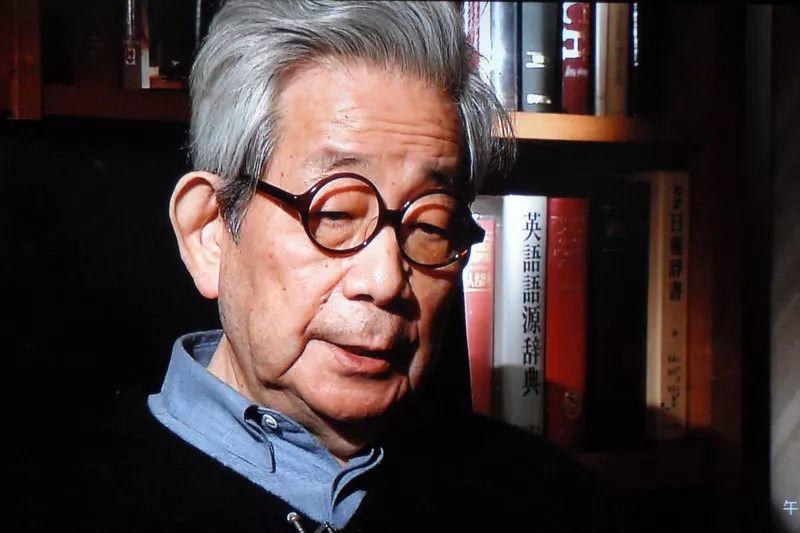

本期新青年黄悦,女,陕西洛川人,北京语言大学人文社科学部副教授,文学博士,主要研究方向为文学人类学与比较神话学。本文通过对日本作家大江健三郎《水死》的研究,结合作家的个体精神史这一隐含线索,发现大江文中“水死”事件之深层内涵:“水死”并非殉死,而是经由对族群历史和个人回忆的修正和重塑通往新生的仪式。

《水死》中的神话原型与文化隐喻再探

黄悦

原文发表于《中国比较文学》

2017年第2期

日本作家大江健三郎2009年12月出版的长篇小说《水死》引发中日评论界的一致关注,2016年入围布克奖(The Man booker Prize)更带来了世界性的影响。作为作家本人所称的“最后一部作品”,这部小说不仅在大江的作品体系中举足轻重,也与世界文学范围内的诸多经典作家作品形成交织,产生了丰富的阐释空间。作品以四国森林长大的作家长江古义人晚年归乡试图探究父亲几十年前葬身洪水之谜为主线,同时以主人公与母亲和妹妹,与儿子、与当地戏剧社团“穴居人”、以及与当地乡民之间的关系,折射出作家晚年对生命、记忆和历史的深刻感悟。评论者普遍认为这是晚年大江对日本右翼的反击和对“绝对天皇制”的又一次检讨。在这部作品中,大江健三郎延续了以往的特点,时代背景、场景到人物、情节,带有明显的自传色彩,由此埋下了一条隐含的线索,即个体通过重归故乡对个人记忆的修补重塑自我认知,克服心理危机。结合作家的个体精神史这一隐含线索才能发现大江文中“水死”事件之深层内涵:“水死”并非殉死,而是经由对族群历史和个人回忆的修正和重塑通往新生的仪式。在显隐两条线索的交织中,寄寓着作家对民族国家集体记忆的反思。

水死:变形的神话

父亲“水死”是将整个故事凝聚起来的中心事件,之所以构成主人公几十年间萦怀不去的心结,因其具有神秘的内涵和意义:“水死”并不是简单的亡故,而是某种特定的生命仪式:“一旦被河水冲走,淹死的人自不待言,就连得到救助的人,也会被大家视为不久后将要离开村子。”(大江健三郎2013:16)这一观念源自日本民间的神话仪式。这种习俗将“被河水淹过”视为跨越了某种生与死的界限,隐含着象征性的神话仪式(作者注:本文是在弗莱所谓神话原型批评的意义上使用原型一词,在弗莱的定义中,神话原型可以指一个人物、一个意象、一种叙事定式,或是一种思想,这些因素均可从范畴较大的同类描述中抽取出来。正是这些原型将一首诗与另一首联系起来,并将我们的阅读经验连为一体。具体论述见Frye.” The Archetypes of Literature”.20th Century Literatray Criticism,eds. D.Lodge. London & New York: Longman House, 1972.)。深受佛教影响的日本文化将水视为通往永生的通道,小说中曾反复提到的民俗学家——《金枝》日译本的翻译者——折口信夫就曾指出:“四天王寺,自古就有所谓日想观往生的风俗,诸多笃信者的灵魂,向往西方之海而沉入大海深处。熊野地区,把同样的事情,称为普陀落渡海。即死后向往观音净土的信仰,相信渡过淼淼海波,终能到达净土。……笃信终能到达极乐东门,可谓追求法悦的水死。这与其说因信仰所迫,毋宁说为追寻依托之处而行之。”(安藤礼二80)折口信夫认为这种水死其实是为了“追寻依托之处”,水成了通往神圣世界的入口。大江曾在作品中多次提及折口信夫、柳田国男以及他们所创立的日本民俗学,并表示出强烈的认同。安藤礼二指出“大江健三郎的文学,与柳田国男以及折口信夫的民俗学在深层处相互共鸣共振。”(安藤礼二80)大江也在自传中多次表明自己对神话和民俗的自觉思考:“从孩童时代起,我就围绕村子的历史作了很多思考,所以头脑里应当存在着微小而零碎的神话素般的东西。列维-斯特劳斯曾提出‘神话素’的想法,他把各国的神话不断分解下去,便发现其形成为一个个很小的基本形态的‘神话素’,再把那些神话素加以梳理,就制作出了‘构造’。我从孩童时代起,就接受了自己的森林里的‘神话素’,并将其加工为故事的形式,放置在自己的内心里养育,然后把那个故事说给妹妹和朋友们听。”(大江健三郎2008:108)因此分析大江文学中的意象必须引入民俗信仰的观念作为背景。比如村-国家-小宇宙这精妙的套嵌隐喻就蕴含着神话和历史的内核。大江指出:“人、那座村子、国家、小宇宙这种连接,就如同叼着自己尾巴的蛇一般。人们即便是村子里那很少的人,也等同于国家、不,是比国家还要大得多的小宇宙。”(大江健三郎2008:107)这种套嵌式的神话宇宙观正是理解“水死”原型的必要背景。在宇宙与国家、村庄的共生结构中,水死是个体对共同体命运的主动承担,藉此“父亲”的形象也从一个可笑的失败者,变成了一个悲壮的牺牲者。在小说中通过对这一奥秘的索解,主人公完成了与父亲的精神和解,实现了对个体身份与集体历史的重建。

从文本层面来看,“水死”这一意象的直接来源是艾略特的长诗《荒原》第四章,这节诗被置于全书卷首:“海底的潮流,在悄声细语中拾起那遗骨。随波浮沉之际,越过老境和青春的各个阶段,继而被卷入漩涡之中。”(A current under the sea, picked his bones in whispers. As he rose and fell, He passed the stage of his age and youth, Entering the Whirlpool.)(大江健三郎2013:1)波浪越过生命的各个阶段,像是灵魂的巡礼,更像是情感的潮汐,身体已经死去沉入水下,但记忆却像水流一样给退场的人赋予新的生命。这个场景令人联想起莎士比亚《暴风雨》中,父亲也是葬身水下,“五噚的水深处躺着你的父亲,他的骨骼已化成珊瑚;他的眼睛是耀眼的明珠;他消失的全身没有一处不曾/受到海水神奇的变化,化成瑰宝,富丽而珍怪。”(威廉·莎士比亚319)在汉娜·阿伦特为本雅明的《启迪》所写的长篇序言中,以潜水采珠人作为第三章的题目,这个葬身水底的父亲在时光和记忆的洗礼中,变成了传统之化身。(汉娜·阿伦特57)河水,在大江的文学世界中与时间有着奇妙的关系,上游代表过去,下游就是未来,父亲选择逆流而上,是一种回归过去的行动。事实上这种文本层面的“水死”意象并非孤立,因为水在原型的层面上兼具毁灭生命和赋予生命的双重意义,由水死而得重生也成为一个重要的跨文化心理原型。在《圣经》中大洪水就兼具世界末日(彼后3:6)和“浸洗之水”(彼前3:21)的双重意义。(戴维•莱尔•杰弗里471-476) 在《荒原》中,反复出现的死亡意象通常表达的是一种“不生不死、即生即死、生不如死,死即是生”的状态。(曾艳兵21)而水死一节则是通往新生的仪式,其中所隐喻的不仅是个体生命的终极意义,更是文化重生之希望。在此大江引用的不仅是一首诗中的意象,还包括意象背后的创作理念。

作为具有高度理论自觉的学者型作家,艾略特对神话仪式学派十分赞赏,认为神话原型可以在现代性和古代传统之间构建一种平行状态,是实现“非个人化”写作的介质,还是“控制、安排,处理现代历史广大的混乱和徒然感,并赋以形义的一种方法。”(叶维廉101)《荒原》发表之后,艾略特以注释的形式表明:

还有一本我深受影响的人类学著作就是《金枝》……我特别用到了其中关于阿多尼斯、阿提斯和奥利西斯的那两册。任何熟悉这部著作的人都会很容易地从本诗中看到对于植物仪式的确切的参考。(Eliot 71)

在艾略特所提到的《金枝》(Golden Bough)和韦斯顿的《从仪式到传奇》(From Ritual to Romance)中延续始终的主题正是:植物神的死亡与复活被视为神话普遍的核心,这个基本设定在欧洲被视为异教传统。艾略特借用了韦斯顿所述的圣杯传说的神话核心,即一个共同体的命运危机经由拯救者的象征性死亡重现转机。虽然艾略特所倚赖的基督教信仰,与弗雷泽、韦斯顿等所强调的异教世界并不等同,但在受难和复活的神背后,有关生命的神秘仪式一以贯之。艾略特无意区分这一差别,因为在他的语境中,神秘的自然和原始信仰都是现代荒原上的生机和希望。大江更加模糊了信仰的具体对象,而将其引向一种神秘联系:“所谓神秘主义这个词汇,来源于mysticism的日语之译,不过我却认为,超越自己、超越人世的某个神就在我们头顶之上,想要与之缔结直接关系的态度……不是通过教会或借助同志们的共同行为,而是在超越人世的神与作为个人的自我之间,试图缔结直接关系的那种态度。”(大江健三郎2008:188-189:)这种态度构成了大江文学的神圣维度。

02

杀王:被误读的表层结构

在大江的创作历程中,反复触及到历史记忆的主题,有论者甚至认为这是他创作中的一大分水岭。(王琢299-307)介于经验与文学之间的与其称之为历史,不如集体记忆或许更加接近作者本人的思想。文中反复强调写作《水死》小说的缘由是自己的情结,即成年之后所有的问题都指向父亲究竟为何而水死。显然,主人公并不接受父亲是为了殉身于天皇这个解释,虽然作为目睹者他也认为父亲有主动求死的意愿,但父亲为什么选择葬身洪水这种方式,又为什么要让儿子目睹自己水死的过程?为什么要留下一个只装了《金枝》的红皮箱?父亲这些古怪的做法背后究竟暗含怎样的深意?

大江健三郎

红皮箱中的《金枝》一书成了理解这一问题的钥匙。以往的研究者都注意到了这个线索,但主要将目光集中于《金枝》中的杀王主题。事实上,作为神话-仪式学派的代表人物,弗雷泽要探求的是杀王神话背后具有共性的心理机制。在列举了奥西里斯、塔穆斯、阿都尼斯和阿提斯死而复活的神话之后,他透视关于植物神生命兴衰的神话原型,由此揭示出死亡与新生之间的仪式性内涵。“杀王”是植物神生命循环的一个必经环节,具有神圣性和必然性。从这个角度出发,“水死”不是孤立的个体死亡事件,“父亲”与其说是为天皇制殉死,毋宁说是为森林之神的献祭,其目的则是为了族群和宇宙的新生。韩国学者朴裕河也认为,文中“把古义人带进河里是父亲欲将自己的‘灵魂’转移到儿子身上的‘仪式’。”(朴裕河84)这种仪式源自植物神由死而生的转化,即将使命转交给更年轻、更健康的儿子,这也正是弗雷泽在《金枝》中总结出的核心神话模式。在杀死小河氏之后,父亲的崇拜者大黄点出了这个秘密:“先生本人已抱有赴死之心,却想在死后把附体于自己的怨魂转移到古义人身上,是想把古义人当做真正的继承人吧。”“父子俩在那场大水中坐进舢板出行,是为了把怨魂的‘灵媒’从自己身上转移至古义人的更换仪式。”(大江健三郎2013:313)作为父亲代言人的大黄这一番话,点明了水死背后的神话内涵。水死并非是归于沉寂,而是放弃已无意义的衰老垂朽的生命形式,转而获得新鲜的再生。这才是《金枝》所要传达的真正意蕴所在。由此可见文中的“杀王”既是神话原型的延续,也有明确的现实指向。对森林环抱中的村庄而言,“父亲”是旧王,古义人则是新王,与其说父亲之死是为天皇殉死,不如说是一种主动的献祭,目的恢复传统有机体的生机。换言之,在被误解了几十年的父亲身后,留下了一个清晰的线索,即,他所追求的神圣传统并非军国主义的暴力,而是重归生命力源泉的新生。在小说中,这个传统的有机体正是以森林为隐喻的。

03

森林与鞘:生命力之源的隐喻

大江经常将小说的背景设置在故乡四国的森林中,《水死》中的老家旧宅也叫“森林之家”,这一意象根植于作家的童年记忆,诚如许金龙先生所说,“家乡的森林不仅是大江文学的出发之地,同时也是大江文学的回归之所。”(许金龙2002:46)森林,不仅是大江的精神之源,也隐喻着作家的价值基点。在这里森林具有自然与文化的双重隐喻,不仅仅是自然的象征,还是民间传统的象征,是大江宇宙观中的个人与世界、村庄与宇宙的重要连接通道。正如论者所指出的:“峡谷山庄这一边缘文化中还葆有着许多看似古朴实为原创性的且具旺盛生命力的文化基因。”(胡志明107-112)大江本人也曾经表达要将“自己出生和生长的四国丛林中的村庄里神话和传说中独特的宇宙观生死观写到小说里去!”(大江健三郎2001:130)在《万延元年的足球》中,他将四国森林视作传统文化的象征和对抗现代危机的希望,而在发表于1979年的《同时代的游戏》中,他又用历史、民俗和神话编织出神奇的意象森林。同样,森林也是《金枝》一书中的主要意象,《金枝》开篇所讲的就是关于“森林之王”的传说,而通篇则围绕着全世界形形色色的植物之神。这里的森林之王实际上是狄安娜女神的祭司(作者注:罗马神话中的狄安娜女神相当于希腊神话中的女神阿尔忒弥斯,是主管狩猎的女神,同时也是月亮女神。),其终极任务就是要把生命力传递下去以保证森林的兴盛。父亲留下的“红皮箱”内仅有的三册《金枝》就包括《巫术和王的起源》和《走向死亡的神》。文中还有一首隐晦的诗歌,即古义人和母亲共同完成的诗歌,其中的一个关键意象就是“爬上森林”,而文中也明确说出:“所谓攀上森林,就是祭祀死去之人的意思。”(大江健三郎2013:17)从人类的死亡焦虑中所产生的祭祀仪式,本质就是促使生命的转移和再生。在四国当地人看来“我们峡谷里的人死去后,就向围拥着峡谷的高处飞去。”外乡人父亲也由此认为:“是说死人的灵魂会腾空而起,回到森林中去吗?对于从高空下降到森林深处去的那些灵魂来说,森林中的树叶就是那大海的波浪吧。果然是森森之海波啊。”(大江健三郎2013:171)文中所述对于森森和淼淼的这一误读实际上是父亲潜意识的一种表露,从而在森林和水死之间架起了桥梁,繁茂的森林成了与大水等同的意象。因此,水死的意义并不止于殉死,而是借助返回传统的死亡走向重生。

在大江笔下,森林不仅是与外在世界相对独立的自然秘境,还是一个具有象征性的神圣场域,几乎成了民族和传统命运的象征物。在《金枝》中,弗雷泽通过各种民间习俗和神话证明,在古希腊和罗马所延续的印欧人传统中,崇拜橡树和雨神的现象联系紧密。树木常常被视为是灵魂临时的或长期的居所,而且对于五谷丰登、人畜兴旺有重大影响。在大江笔下,森林也与群体命运息息相关的主体:“逆流而上时,我仰头看到对岸的森林,那些挺拔的树木里,任何一株都比记忆中的更加高大,树形也很坚挺。在我的记忆里,存留着与战争结束后和其后那三年密切相关的峡谷间的风景,当时,围拥着峡谷的森林明显地衰弱了。经过六十年之后,森林又恢复过来……”(大江健三郎2013:101)在这里经过战争“明显地衰弱”和六十年之后又恢复过来的森林就超越了隐喻,几乎成了传统生命力的化身。大江指出:“所谓的‘雨树’、rain tree,既是凝缩着死亡与再生意味的宇宙之树,也是现实里生长在某处的树木。而且,还是‘那座哺育了自己的小宇宙/村庄的隐喻’。”(大江健三郎2008:132:)

文中还有一处不甚显眼的隐喻,其实是森林之再生和转化功能的精华。《水死》是沿着两条线索展开的,其一是作为成功作家的长江古义人在六十年之后追溯父亲水死的原因,第二则是长江古义人与先天有缺陷的儿子之间的情感联系。这样两条看似平行的线索将叙事主人公定位在了一个承上启下的连接点上,与父亲和儿子的双重隔膜也构成了主人公的深层焦虑。在小说中实现情感连接则是借助了回归四国老家的森林之家和颇具象征意味的“鞘”。大江特别点明:“‘鞘’是指陨石在原始森林里造成的细长空间,在当地也是意指女子性器的隐语……” (大江健三郎2013:217)而且“不是当地人可以带外地人进入的地方。”(大江健三郎2013:226)在后人的回忆中,父亲死前还曾激昂地叫喊道,“所谓爆破‘鞘’那块大陨石算怎么回事儿?怎么能让你们这些外人的脚踏入‘鞘’呢?!那里不是明治这个现代国家之等级的事情,从非常古远的时代起就是非常重要的场所。”(大江健三郎2013:231)这个神圣场所所传递的正是生命源泉,只有保持其神圣与完整才能促进生命的延续和再生。小说中一再描述鞘的形状很像女性生殖器,其象征意义就在于母体,也即生命的来源。通过在“鞘”的恢复与训练,智障儿子阿亮竟然出现了积极的转变,一度陷入混乱狂躁状态的他又谱出了名为“大水”的新曲。而古义人自己也曾经在森林中经历如同回归母体般的重生:“隐身于柔软潮湿的黏土洞窟里的愉悦……不仅内心,就连身体深处都受到了魅惑。” (大江健三郎2013:122-123)这种身心愉悦的魅惑毋宁说就是人的潜意识深处返回母体的巨大诱惑。大江曾在自传中引用布莱克的诗句“人必须劳役,必须痛苦,必须学习,必须忘却,最后必须回归/回归他出自于那里的那座阴暗峡谷。”(大江健三郎2008:152:)这里的回归,大概就是返回母体的冲动之反映,而《水死》中的这一线索,正是对这一观念的溯源。三十年前,父亲以回归大水与森林的方式试图实现群体的净化与重生,三十年后回到“森林之家”想要完成《水死》小说的长江古义人和儿子又何尝不是要借助森林的力量重获新生。三代人在这个具有神秘性的场所中实现了终极的精神和解。

值得注意的是:在这部作品中,女性和森林融为一体,成为对新生希望的指代,无论是妈妈、亚纱、妻子、髫发子、阿律、女导演还是铭助妈妈,她们都是坚定而坚强的生命延续者,与代表强权又脆弱的男性构成对比。在这些女性形象中最为突出的就是通过戏剧仪式合二为一的铭助妈妈和髫发子。正是髫发子源于自身伤痛体验的创作动机——借出演铭助妈妈的机会揭示自己被强奸乃至被迫堕胎的经历,触发了最终的冲突并引向又一轮的死亡与重生。这一核心情节融合了对大江对社会现实的思考和对生命的深刻体悟,即外在的生命难免衰朽,而要走向重生,要通过神话仪式的净化,最终则回归象征性的文化母体。有趣的是,在韦斯顿笔下,持护圣杯的也往往是一个女子。女巫西比尔、风信子姑娘和索索斯特斯夫人也都是圣杯持护者的女性化身。对大江健三郎影响巨大的民俗学家折口信夫也在其所著《女帝考》一文中指出,能够感知玛纳即力量之源泉的并不是男性,而是女性。大江在自传中一再强调:“我认为,在不远的未来社会中,男性社会或许会陷入走到尽头的绝境。可是在那样的社会里,人们仍将继续生存下去。那时,女性的力量、女性性质的力量将发挥作用,唯有如此,地球才能得到拯救。我一直存在着这样的想法。”(大江健三郎2008:148)因此,唯独女性才有望“建立起并不是以男性的血和肉为媒介的家族集团,而将会去塑造以灵魂为媒介的非家族集团,也就是未来的共同体。”(安藤礼二:80)通过对男权社会的观念颠覆,大江试图建立另一种以自然、母性和神话为基础的新的历史叙事。

04

红皮箱:对历史的反思与重塑

“红皮箱”是水死的父亲留下的最后的线索,是连接过去与当下、死者与生者之间的可靠纽带。对“红皮箱”的解读,构成了对记忆和历史的清理与重塑。这个“红皮箱”本身就充满象征意味。“在中世纪人们使用包铁皮的大箱子来储存羊皮纸文书,把它们称为藏宝箱。箱子的拉丁文词汇叫‘阿卡’(arca),在德文中通常被转译为‘方舟’(Arche)。”(阿莱达•阿斯曼114)而方舟,则是大水之中摆脱罪恶,自我救赎,通往新生的唯一途径。对个体和集体来说,连接死亡与新生之间的真正纽带是记忆,承载记忆的红皮箱由此获得了丰富的象征性。在那个被认为保留着最原始的信息的“红皮箱”里的经过阅读勾画的《金枝》被视为父亲是为天皇殉死的确凿证据。但值得注意的是,作者却有意在此虚化了红皮箱中的内容:长江古义人在母亲去世十年后满怀希望地打开红皮箱,但里除了三本《金枝》以外只有一个空信封。这个空信封正是对历史作为空洞能指的隐喻。如果我们将这个遗留物视作“历史”或“记忆”的象征物的话,那么其被篡改、删除和架空就是对传统历史观的一种质疑。霍士富认为《水死》“是对日本近代史的重构”(霍士富2013:绪论5),沼野充义也认为大江健三郎写作此文的目标在于重新理解日本近代精神史:“《水死》通过对两个时期的时代精神的探讨,进而引出了如何来重新理解日本近代精神史这一宏大的主题。”(沼野充义74)空信封,是这一重构的起点,也是大江观点批判性的凝结。作为一个开放的隐喻,信封本是对真相的许诺,而空信封则更像是一种表述的邀约。红皮箱里的东西究竟有什么意义?信封内原本有什么?是谁拿走了其中的内容?又是为了什么?这些问题的答案共同指向一个可疑的、被建构和篡改的“历史”。以新史学的眼光来看,“历史”至少有两重含义,第一重是过去曾经发生的事实,第二重则是对这些事实进行记录、讲述的文本和材料。而这两重之间则隔着想象、欲望、现实利益所造就的层层迷障。从最外层的叙事架构来看,小说的主人公长江古义人恰好就是一个作家,这一角色在现实和故事之间建立起一种间离的关系,这种距离恰好为读者提供了一个反思的维度:文中所述故事的内核,乃是叙事者根据记忆、情感、现实需要而组合起来的,既是着眼于过往,又是从现实出发,既是个人的记忆,又不能回避事实,这二者之间的张力是小说套嵌式叙事结构的独特魅力所在。大江有意识地采用这种手法的目的就是凸显出读者与叙事之间一度被掩盖的紧张感,从而折射出他对日本近代以来历史的深刻反思。

当代历史学家勒高夫提出:对历史事实观的批判导致“在政治史、社会经济史、文化史之外,又出现了一种‘表述史’。……另外,还有主旨为了挖掘真相的行为、实践与礼仪史或者说‘符号’史,这种史学或许会在某天催生出一部精神分析史来。”(雅克•勒高夫:意大利语版前言5)表述者貌似把持着历史的权威,但也难免陷入自我怀疑的深渊。《大江健三郎口述自传》中曾提到,作家常在深夜醒来并考虑过去,感叹连自己都难以区别小说里讲到的事情和现实生活。(大江健三郎2008:233)大江健三郎在质疑历史的同时,对个体的记忆也抱有怀疑。记忆是维系自我认同的重要纽带,当记忆的可靠性越来越受到怀疑,酿成新的精神危机。作家长江古义人反思道:“长年以来,我真的一直在做着几乎完全相同的梦……我记住的是那个情景的积累吗?它在多大程度上与实际经历一致呢?就连我自己也觉得靠不住呀。”(大江健三郎2013:213)在这些碎片之间,作家充满怀疑的声音恰恰构成了对历史权威的消解,由此或许开辟了通往真实的另一条小径。正如爱尔兰作家科伦·麦凯恩所说:“文学之所以要紧,是因为文学可与历史协商、再协商。”“作家的任务是重述一个国度的历史,重述——有时候也是去发现——更深层的真实。”(科伦•麦凯恩2013)

在大江看来具有象征性的文学作品和戏剧仪式看似虚妄,实则成了重塑记忆和身份的途径。髫发子和她所带领的穴居人团队,是以创新形式的戏剧借助观众互动的方式来对被写定的历史文本发问,力图借此打破权威,重塑个体和集体的记忆。这种剧场演出类似一种现代仪式活动,主宰这场戏剧的髫发子则更像是弗雷泽笔下森林神庙的女祭司,她通过互动的仪式引导观众完成一个逆向思考、探寻真实的过程,最终通向被集体记忆掩盖的历史和自我。在大江笔下,森林峡谷中的半圆形剧场充当了戏剧的舞台,这一空间构造与古希腊的露天剧场具有惊人的相似。“在空无一物的舞台与形成半圆形并把舞台围起来的观众席之间没有幕布,因此在黑暗的圆形剧场中,观众席由于排列着椅子而显得高出一截,舞台则好像敞开洞口的浅浅的洞穴,是更浓的黑暗处。”(大江健三郎2013:131)这样的空间,与其说是一个剧场,倒更像仪式的现场。正如柏拉图笔下的洞穴人,这个从事开启民智、重塑历史的戏剧团体,毋宁说正是最早从穴居状态走出来的觉醒者,试图对民众完成一次逆向的启蒙。对于历史与集体记忆之间的关系,日本学者小森阳一有深刻的反思:“实际上留在压倒性多数人的印象中的并非是历史的事实,而只不过是通过这种以电视为中心的大众传媒被大量传播而形成的社会、集体的记忆。(陈多友、小森阳一2007:136)反思这种历史的形成机制也是小说家想要实现的目标之一。“我们不能孤立地研究神话、仪式以及/或者宗教:相反,必须详细地说明它们所植根的社会、它们以精确的或者神秘的语言所不断表达的这个社会的结构和组织,以及它们通常——但未必总是——加以永恒化的社会。”(布鲁斯·林肯259)对于历史神话的解构成为接近真实的前提。

从以上解读可以看出,大江健三郎正是通过历史和个体记忆两条线索的交汇来为被高度军国主义化的日本近代历史祛魅,为现代日本提供个人的精神救赎和族群的新生。历史学家指出:“纪念物、纪念日以及历史记载、档案,都有意地指涉一种想象的过去。不过……这些记忆很少来自于常规的日常生活经历。相反,它们指向一些非同寻常的过去时间,这些事件或者标志着某个共同体的激烈的神话开端。”(恩哈特•吉森、凯•琼尼594-595)当代人满心欢喜地接过了信誓旦旦的红皮箱,却不得不面对里面的空信封,因此如何理解、阐释是一个永恒的课题。也许只有空的信封才能成为重新思考的契机。作为一个具有强烈现实关怀的作家,大江将自己的人生经历和感受直接投射在文本世界之中,将具体的个体生活与抽象的时代精神映照,造成了一种现实与隐喻交织缠绕的叙事结构,从而将现实的时间引向神话的开端。《水死》不死,是通往新生的必然通道,对一个民族共同体来说,社会秩序重建的前提是对历史记忆的清理,其间不仅要破除政治话语的遮蔽,还要打通个体的潜意识和集体无意识,警惕媒体的操纵和和自我麻痹,对生活在当今社会的人们来说,这种反思具有跨文化的深远意义。

(注释及参考文献见原文)

欢迎投稿

栏目主编的邮箱:

yunafk929@163.com

公号公共邮箱:

folklore_forum@126.com

(这个邮箱请注明新青年)

文章来源:《中国比较文学》2017年第2期

图片来源:网络

专栏连载

拓展阅读

66.新青年 | 罗士泂:物的社会生命:徽墨的社会史研究——基于个案的历史分析

65.新青年 | 谷子瑞:变与不变:技术世界中的定州秧歌 谷子瑞

64.新青年 | 中村贵:被建构的“恐惧记忆”—来自在沪日本人的日常生活体验分析

63.新青年 | 姚慧:适者生存 ——京西佛事音乐中“民间音乐的佛教化”与“佛教音乐的民间化”

62.新青年 | 毛晓帅:中国民俗学转型发展与表演理论的对话关系

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛