主编推介

本期新青年杨肖,北京人,美国西北大学艺术史系博士,现任职于中国艺术研究院美术研究所,主要从事跨文化艺术史与视觉文化研究、近现代艺术和文学研究。本文通过考察两个语境中的“贵州山民图”,揭示庞薰琹“贵州山民图”创作与“职贡图”传统的异同,呈现抗战时期社会政治和思想学术风气与艺术家流寓西南大后方时期创作观念与方法的关系。

“职贡图”的现代回响

——论20世纪40年代庞薰琹的“贵州山民图”创作

杨肖

原文发表于《文艺研究》

2019年第1期

摘要

20世纪40年代,庞薰琹在西南大后方创作的“贵州山民图”系列,可视作“职贡图”传统的现代回响。“职贡图”可以视为“贵州山民图”的视觉方法资源之一,两者又共同具有民族志特征。但另一方面,首先,“贵州山民图”的视野与“职贡图”不同,“职贡图”是帝国视野,“贵州山民图”则是民族国家视野,凝结了庞薰琹在1938年至1940年初任中央博物院筹备处图案研究员期间与中央研究院历史语言研究所、中央博物院筹备处学者共同工作的经验,因此具有现代民族学视野;其次,“贵州山民图”的功能定位与“职贡图”完全不同,“职贡图”是官修绘画,反映帝王意志,而“贵州山民图”系列则是个人创作,呈现出高度风格化的倾向,融合了不同来源的观念图式,是庞薰琹在跨文化、跨媒介意识下重构本土文化传统的现代艺术实验。

庞薰琹

1940年初,庞薰琹(1906—1985)从担任了近两年图案研究专员的中央博物院(以下简称“中博院”)筹备处辞职,应李有行之邀来到四川省立艺术专科学校教授应用美术课程。同年,他开始了“贵州山民图”的系列创作。1942年至1946年间,庞薰琹还兼任位于重庆的中央大学艺术系图案课教师。这批作品正是他在辗转于战时成都和重庆这段时期陆续创作的。

本文从作品图像特征切入,将“贵州山民图”创作置于两个语境中进行考察:一是战时西南大后方学术与政治的互动,一是20世纪上半叶欧洲及东亚的艺术发展,由此揭示庞薰琹“贵州山民图”创作与“职贡图”传统的联系与差别。通过讨论这两者之间的异同,本文意在呈现抗战时期社会政治和思想学术风气与艺术家流寓西南大后方时期创作观念与方法的关系。“贵州山民图”系列自20世纪40年代面世以来,受到了许多观众的注意,也引发了多种解读,不同观众的不同观感,与他们不同的社会身份和文化立场有关,而多元的观感也从侧面反映出“贵州山民图”创作观念的复杂性和图像意涵的开放性。结合不同的观众解读,对其所借鉴和运用的多种资源进行分析可知,“贵州山民图”是庞薰琹重构中国本土文化传统的现代艺术实验,其创作方式具有跨学科、跨文化、跨媒介的特征。通过这项个案研究,可以拓宽和加深我们今天对于抗战时期中国现代艺术之复杂性和多元性的理解。

一

庞薰琹在20世纪80年代初完成的自传中回忆,他在1940年以毛笔水彩画于绢上或纸上,创作了20幅以“贵州山民”为题的“工笔人物”画,描绘西南“少数民族”。这些画作是“贵州山民图”系列创作的开端。庞薰琹说,这批作品“描写了他们(贵州山民)的生活、恋爱、婚姻、上街、背柴、病死”,且“每一幅都有简单说明”[1]。但遗憾的是,配图的文字说明已不存,我们无法确知其内容。即便如此,当我们结合这则信息来观看这些作品时,依然可归纳出如下特征:“贵州山民图”格外关注服饰、发型细节和仪式舞乐等西南民族文化元素,以及西南自然风光与渔猎耕作等生活劳作场景,以工笔技法画在纸或绢上,且最初是文图搭配的形制。而从画面的内容、媒材、技法和形制等方面看,“贵州山民图”系列的许多作品,如《笙舞》(图1)、《母与子》(图2)、《畅饮》(图3)等,分别与18世纪中期谢遂绘制的《职贡图》、文渊阁写本《皇清职贡图》以及清代“苗疆”盛行的《苗蛮图册》[2]的图像语法,存在许多相似之处。

图1:庞薰琹,《笙舞》,1941

常熟:庞薰琹美术馆

图2:庞薰琹,《母与子》,1944

常熟:庞薰琹美术馆

图3:庞薰琹,《畅饮》,1941

常熟:庞薰琹美术馆

“职贡”,语出《周礼·夏官·大司马》“施贡分职,以任邦国”[3],其后用于指藩属或邦国向强大政权、中央王朝朝贡时进献的赋税或贡物。“职贡图”则是历代由朝廷敕命绘制的表现朝贡使臣形貌的画卷[4]。在“职贡图”传统中,宫廷画家运用图文结合的形制,以一种近似民族志的范式来满足帝国对边疆人群划分的需求。绘有贵州边民的“职贡图”,以台北“故宫博物院”藏乾隆时期宫廷画家谢遂奉敕编绘的四卷本《职贡图》为代表。此图卷经由朝廷敕令封疆大吏调查所隶民族、继由宫廷画家谢遂根据送回的“图”与“说”绘制而成,内容包括清朝鼎盛期的邦交国家、藩属国民族以及国内藩部、土司和边地少数民族人物形貌、服饰、生活习俗等[5]。作为一个图像整体,谢遂《职贡图》中含有多套图文搭配的图像单元,每一单元上方均附有满汉文图说,简介该族历史、风俗和服饰特征;图中男女兼绘,或手持当地土产,或展现特别技艺[6]。

谢遂《职贡图》第四卷绘有云南、贵州等西南诸省边民的78个图像单元。其中,表现“贵州省贵阳大定等处花苗”的图像单元(图4)绘有一个身穿蓝底阔袖上衣的苗女,衣上有12个小方块组成之方形图案,衣袖亦有类似装饰。虽然小方块图案模糊不清,但根据“说”(图上所配文字)可知,其蜡染而成的“花纹似锦”。同时,尽管所配文字内容(“说”)没有提到衣上的方形图案,“图”上却描画了此种装饰特色[7]。在谢遂绘制的宣纸设色本《职贡图》之后,出现了乾隆年间依据谢遂《职贡图》画卷抄缮成书、收录于文渊阁《钦定四库全书》史部地理类的写本《皇清职贡图》,以及清内府奉敕编成、嘉庆十年间(1805)正式刊印的《皇清职贡图》[8]。谢遂《职贡图》所绘的花苗女性形象,显然与文渊阁写本《皇清职贡图》收录的花苗女性形象(图5)出自同一底本。由于“职贡图”中“图”与“说”的来源复杂,不宜纯粹将其作为对清代“苗疆”之“生活场景”的纪实,其高度微缩化、模式化的图像采用了程式化的表现手法,存在着想象性成分。

图4:谢遂,《职贡图》之“贵州省贵阳大定等处花苗”图说

1761-1763,纸本设色,台北:国立故宫博物院

图5:《皇清职贡图》第八册之“贵州大定等处花苗妇”图说

文渊阁写本《钦定四库全书》

明清时期,许多文人学者对西南内疆多种族群的人物长相、语言、习俗、信仰和生活方式等多方面的奇风异俗感兴趣,如清代江苏阳湖(今常州)人、《廿二史劄记》作者赵翼在其《檐曝杂记》中就详细记录了多种苗俗[9]。由于清代“苗疆”的特殊地位,“苗”成为西南少数民族乃至整个南方少数民族的泛称,但“苗蛮图”的名称发端于贵州,又叫“黔苗图”或“百苗图”[10]。清代贵州职业画家绘制了大量“黔苗图说”“苗蛮图册”等图册,大致沿用着宫廷绘画“职贡图”的民族志范式。

由上述分析可见,“贵州山民图”和“职贡图”都具有民族志特征,展现了地域民族文化元素。实际上,“职贡图”和“苗蛮图”很可能是庞薰琹创作“贵州山民图”时借鉴的视觉资源之一。基于在中博院筹备处时期的工作经历,庞薰琹必定对当时协助筹备相关事宜的中央研究院历史语言研究所(以下简称“中研院史语所”)学者[11]于西南地区收购的多册《苗蛮图册》(图6)、《黔苗图说》印象深刻[12]。据台北“中央研究院”傅斯年档案中一份中研院总办事处1943年6月1日的公函可知,30年代期间中研院史语所学者曾在西南地区收购了大量诸如“黔苗图说”之类的苗图,由于有太多当地人向他们兜售同类图册,故而还向兜售者发布了“不拟添购”此类图册的公函[13]。此外,庞薰琹出身的庞氏家族是晚清时期常熟有名的官宦之家,其祖辈中有人(较可靠的说法是其嗣祖父庞鸿书,光绪六年进士)曾任贵州巡抚[14],因此,他大概在受聘中博院筹备处之前就已对清代宫廷“职贡图”和“苗疆”盛行的“苗蛮图”不陌生。

图6:《苗蛮图册》(一种)之“花苗在大定、安顺、遵义、贵阳等府”图说

台北:中央研究院史语所

二

综上可说,庞薰琹的“贵州山民图”是“职贡图”“苗蛮图”传统的现代回响,但它们之间的差异亦更为显著。

第一个差异体现在视野和视角的不同。“职贡图”是帝国视野,在盛世之时编绘,具有“寰宇一统”的“天下”视角,视苗民为“蛮”。而“贵州山民图”则是民族国家视野,在国难之时创作,具有“礼失求诸野”的“寻根”视角。

清康熙、雍正、乾隆三朝,清帝国逐步建立起空前大一统的“朝贡”体系。乾隆十五年(1750)八月十一日,四川总督策楞接获大学士傅恒寄信上谕,命其将所知“西番、猡猡男妇形状,并衣饰服习,分别绘图注释”[15]。次年六月初一日,颁降寄信上谕一道云:“大学士忠勇公臣傅恒奉上谕,我朝统一区宇,内外苗夷,输诚内化,其衣冠状貌,各有不同,著沿边各督抚于所属苗猺黎獞,以及外夷番众,仿其服饰,绘图送军机处,汇齐呈览,以昭王会之盛,各该督抚于接壤处,俟公务往来,乘便图写,不必特派专员,可于奏事之便,传谕知之,钦此。”[16]所谓“内外苗夷”,指中国沿边各少数族群,以及东西洋各国官民。雍正、乾隆年间在西南地区推行了流官制的“改土归流”方略,并对未纳入“王化”的“生苗”实行“剿抚”和“立营设官”等政策[17]。因此,在乾隆二十六年(1761)至二十八年(1763)期间[18],宫廷画家奉旨在“职贡图”中绘制了西南诸省边民形象,以表现鼎盛时期的清帝国对“苗疆”的强大管辖和治理能力。

与此不同,庞薰琹“贵州山民图”的创作则是在近代中国遇到西方挑战、调整了在世界中的定位之后。20世纪初,“苗”所泛指的西南民族开始被国人视为“中华民族”内部的“少数民族”。在这个“华夏边缘再造”过程中,“旧帝国的边藩、属部、部落与土司之民,以及由于汉化及土著化所造成的广大汉与非汉区分模糊的人群,在经由一番学术调查研究、分类与政治安排后,被识别而成为一个个少数民族。如此,传统华夏边缘之‘蛮夷’成为了‘少数民族’,与今为‘汉族’的华夏共同构成中华民族”[19]。因此,不同于那些视西南民族为“蛮”的清代宫廷画家,庞薰琹将作品命名为“贵州山民图”。在传统士人文化语境中,“山民”“山人”这样的词通常是政治动荡、朝代更替之际选择成为“遗民”或“逸民”者的自号,以此为名是一种拒绝为新政权新朝廷服务的姿态。比如,当南宋为蒙元所破,一位南宋真姓文人自称“真山民”[20];清初著名的遗民画家朱耷号“八大山人”。而与此迥异,庞薰琹画题中的“山民”意指定居在民国西南内疆的边民。在汉语系统中,“民”的单、复数形式相同,因此,从“贵州山民图”这个名称中观众并不能确知这一系列绘画的主题在族群的意义上是一种“民”(people)还是多种“民”(peoples)。

1943年,庞薰琹在成都举办个人画展,展出了“贵州山民图”系列中的部分作品。一方面,他在展览自序中称画中人物为“贵州的同胞”[21];另一方面,“贵州山民图”中对西南地区风土民情的表现又具有显著的民族志特征。这种看似矛盾之处,正是理解当时艺术家心态及其创作方式的关键。尽管庞薰琹很可能借鉴过“职贡图”“苗蛮图”等图册的绘制方法来进行“贵州山民图”创作,但这些古代图册并不是他唯一的视觉资源。如果说“贵州山民图”体现了庞薰琹当时观察和描绘西南民族这一特定对象的独特方式,那么这种方式主要来源于他在30年代末接触到的中研院史语所的民族学研究视野和方法。

1941年,中研院史语所民族学者胡庆钧在写给傅斯年的信中,以“礼失求诸野”来概括中研院在30年代以来进行的西南民族研究的意义[22]。30年代末至40年代初期间,中博院筹备处和中研院史语所的学者们赋予了“礼失求诸野”这句古语富于现代性的“寻根”意涵。他们采集西南民族物质文化,认为这是中华民族早期文明的活化石。“中国远古之文化确有一部分来自西南,为欲了解全国文化之渊源起见,西南考古自应积极进行。”[23]1938年至1940年初,庞薰琹受聘在战时迁至昆明的中博院筹备处担任图案研究专员,当时他的工作伙伴,主要就是来自中研院史语所和中博院筹备处的民族学和考古学学者。庞薰琹从这种跨学科合作中获得的民族学视野,直接影响了他观察和表现“贵州山民”的方式。要理解这种“礼失求诸野”的视角及其“寻根”思路的内在逻辑,需要对当时中研院史语所的民族史研究情况稍加追溯。

1928年中研院史语所成立后不久,留德时期即对民族学颇为关注的蔡元培在中研院社会科学研究所设立了民族学组,这一机构建制标志着民族学作为一门现代学科在中国官方最高学术机构的确立[24]。早在1926年,蔡元培就在《一般》上发表《说民族学》,明确界定“民族学是考察各民族的文化而从事记录或者比较的学问”,区别于人类学学科当时对于体质人类学的侧重,民族学研究在对象和范围上近似文化人类学领域。蔡元培强调了民族学对研究国族历史的重要性,认为一些无法通过文献资料证明的国史信息,可以通过民族学证据得到间接的证明[25]。这种学科构想与中国近代新史学开创者梁启超在《中国历史研究法》中对“民族史”研究的提倡一脉相承,显示出“历史”在国族建构中的核心价值[26]。1933年经机构改组,中研院史语所人类学组成为该所考古组的组成部分,社科所民族学组被并入该所,成为中研院史语所民族学组(即史语所第四组)。所内的考古学、人类学、民族学学者紧密合作,试图寻找“新材料”、运用“新方法”来建构描述国族历史所需的语言、历史、考古与民族文化知识,以“科学方法”实践国族认同。他们所生产的这些知识在国族建构中不只被用来塑造、凝聚国族,还被用来探索国族内部的各民族的区别和历史联系[27]。

1933年4月,经蔡元培提案,国民政府教育部在首都南京设立了中博院筹备处,傅斯年为主任,计划设立“一完善之博物馆,汇集数千年先民遗留之文物及灌输现代智识应备之资料,为系统之陈览,永久之保存,藉以提供科学研究,辅助公众教育”;初拟设自然馆、人文馆、工艺馆[28];次年7月,傅斯年因“中央研究院事务忙迫,兼顾为难”[29],遂提出辞职,由教育部改聘李济继任。中博院筹备之初,该院人文馆所涉及的调查、采集、保管、陈列和研究内容即包括了原台北“故宫博物院”副院长李霖灿后来所总结的两大系统:“一个是上下古今的历史系统,举凡史前、商、周以迄近代的史料,都包含在这项系统中,所以在博物院的建筑蓝图中,有殷商周秦汉唐宋元明清各断代陈列室的设计。另一个系统是四陲边疆民族资料之采集研究和陈列。”[30]旨在建构和传播一种有关“大中华文化”的国族文化—历史观,“上下古今之久,边陲四至之遥,都能交互融会于一心之中,由此而对整个的大中华文化,悠然产生一项崇高的了解”[31]。这种机构设置似参照了19世纪中后期欧洲相关体制。在欧洲博物馆环境中,考古学和人类学是共同发展的两个学科,它们的物质文化研究范式直接影响着博物馆的馆藏来源和博物馆叙事[32]。

在李济的倡导下,中博院从筹备阶段就重视与中研院及其他学术机构之合作[33]。在傅斯年和李济的合作领导下,中研院赠给中博院筹备处适于陈列之自然科学、人文科学展品及工艺品,中研院史语所学者协助中博院筹备处承担了大部分研究工作[34]。正如王明珂指出的,自20世纪20年代末史语所创建,史语所学者的使命就“不只是建立中国自身的新学术传统,以凝聚国族及刻画国族边缘,更面对着西方与日本学者在中国从事之‘学术调查研究’中所包藏的政治与资源野心”[35]。这种学术思想及其价值取向在民族危亡的时局下表现得尤为明显,并体现出独特的实践路径。察觉到欧、日许多调查者在中国边疆族群中进行族源研究行为背后的政治兴趣,20年代末30年代初,以中研院史语所学者为代表的一批中国学人已在边疆地区展开了一系列民族学调查工作。抗战全面爆发后,为增强边疆民族国家认同,以“西南民族”为对象的民族考古学和人类学研究更进一步成为显学。

抗战时期中博院筹备处迁至西南大后方,由湘入川,由渝迁昆。而在由渝迁昆之前,该处就有设“西南民族特殊习俗之一室”的计划[36]。在研究方法上,这些学者受到日本人类学家鸟居龙藏西南民族研究的启发。鸟居龙藏在1902—1903年间于贵州进行了40天田野调查,1907年东京帝国大学出版其《苗族调查报告》。1936年该报告中译本在上海发行。其第六至第八章分别专章讨论苗族之花纹、笙与铜鼓,将这些与汉人之鼓形制花纹比较,探究苗人民族心理及其与汉人间的族源关系;除了文字,还配有数十幅民族志照片和线描图,其中包括以盛装苗人的正、背面照片展现民族服饰特色等[37](图7)。

图7:鸟居龙藏, 摄影图版说明“图三二:(A)花苗女子盛装(正面)”和“图三二:(B)花苗女子盛装(背面)”

《苗族调查报告》中译本(1936)

作为一名在20年代中后期游学巴黎(1924—1929)、又在30年代初的上海通过组建“决澜社”(1932—1936)和参与出版界将欧洲现代主义文艺潮流引介给国人的中国艺术家,庞薰琹在30年代末至40年代初受到上述中研院民族学者的影响,开始扭转其从事现代中国艺术的价值思路和实践路径。概言之,他试图通过对“古典”的现代重构来寻求中华民族文艺复兴的动力。何为“古典”?如何“重构”?20年代末至40年代初,中研院史语所学者进行的西北汉唐考古和西南民族考察,获得了大量有关唐及其以前时期的实物和图像资料。庞薰琹从这些研究资料中获取了大量创作灵感。从民国时期西南民族田野影像档案可知,中博院考古学家董作宾1933年所拓两张南阳汉代画像石“鼓舞”图像与中研院民族学家芮逸夫1933年所摄一组苗族“鼓舞”图像并置,作为档案,这些图片的编号是连续性的,从No. 00000640到No. 00000649排开(图8)。这样的陈列方式提示出当时中研院学者进行有关中华民族族源和各民族文化比较研究的思路和方法。庞薰琹参考这些图像设计了“鼓舞”图案,收录在他1941年完成的四卷本《中国图案集》第三册中[38](图9)。

图8:中研院史语所民国时期西南民族田野影像档案中的图片排列方式

图片档案号:No. 00000640 – No. 00000649

图9:庞薰琹,“鼓舞”图案设计

《中国图案集》(第三册),1941

1939年末,当时已迁至昆明的中博院筹备处“又有地域人事上之方便”[39],委任庞薰琹考察、收集和研究中国“西南地区少数民族的艺术传统”,协助他完成此项任务的即中研院史语所的民族学家芮逸夫(1897—1991)[40]。两人在三个月的考察过程中收购到西南民族服装、装饰品、编织物等共计四百余件,作为将来供中博院展陈和研究之用的西南民族物质文化样本[41]。他们有意识地将这些苗族服饰和纹样与鸟居龙藏的收藏进行了比较。令庞薰琹感到骄傲的是,“三十年前,日本鸟居龙藏在书中讲到有些图案他当时没有收集到,而我们竟出乎意料地收集到了”[42]。鸟居龙藏的民族学视角和研究方法,经由中国民族学界而对庞薰琹产生的影响由此亦可见一斑。

在中博院1939年4月至1941年1月间的筹备经过报告中,这次考察被称为“贵州民间艺术之考察”。这是一项由国民政府教育部立项资助的考察,组织这次考察的理由主要有两点:第一,“贵州自昔以交通梗塞之故,往来行旅颇少,荒山僻邑中尚有较原始民族聚居,较原始习俗保存,而服装、修饰、编织物等之点缀尤饶异趣,于研究古代文化上堪资比较处甚多”[43];第二,“即在今日文化渐启,而为融洽民族间感情计,亦应先自调查入手,冀渐得相互间之了解”[44]。这段报告中所称“民间艺术”和“原始民族艺术”,均为20世纪出现在中国的新概念。作为一个新艺术范畴的构成部分,“民间艺术”和“原始民族艺术”概念的构建表征着民国时期建构的新型文化分类系统。“民间艺术”在20年代成为在中国知识阶层具有较广泛认知度的艺术范畴。而自20年代末起,一批为数不多但相当重要的中国知识分子——包括批评家、学者和社会改革者——开始收集、书写和展览被他们称为“民间艺术”的材料。这些中国知识分子开始运用这个概念时,借鉴了19世纪欧洲民俗学和民族志的理论。受到社会达尔文主义影响,这些理论将民间文化视为现代文明与原始社会之间的过渡阶段文化形态。相应的,“民间”指涉的是所谓较“公民”野蛮又较“野蛮人”文明的人群。事实上,民国时期的民族主义知识分子试图迅速将舶来的民族学研究的权威性掌握在自己手中,以对抗西方生产的贬低中国形象的“民族志图像”[45]。

在这个新系统中,和广大农民一起,少数族群作为处于中国社会边缘的国民成为富于民俗学和民族学研究价值的考察对象。这个新建立的艺术价值系统也同时意味着:“民间艺术”作为一种“民族艺术”传统,涵盖了非汉少数族群“民间艺术”。然而,在这个新的“民族艺术”系统之中,非汉少数族群的“民间艺术”被视作是较汉族“民间艺术”更加“原始”的“中华民族艺术”传统。对照同样由国民政府教育部支持、由中研院学者进行的中国西北地区汉唐“文物”发掘,中国西南内陆地区多民族文化的采集和研究被视为有利于研究“古代文化”的“原始民族”文化研究。正如王明珂指出的,中研院史语所学者对于“新方法”和“新材料”的找寻和使用方式具有高度选择性和策略性。一方面,在这些学者的研究中,“历史学与考古学主要被用在中原地区,以找寻国族与国族内各民族之‘起源’,民族学和语言学则多被用在南方,来寻找国族与各民族之‘边缘’”[46];另一方面,有关国族“核心”和“边缘”的观念也将中原考古学和南方民族学考察各自发掘和采集的“新材料”联系起来,应用于对“中华民族”和“中国少数民族”的构建与区分。这种方法和材料的使用方式反映出中研院史语所学者有关华夏“中心”和“边缘”的观念,仍在一定程度上体现了自汉代以来即存在的传统华夷观念。

基于这种层级划分,民国文化精英所谓的“民族艺术”,其具体所指是随着使用语境和目的的变化而变化的:当其被放置在“世界艺术”这一随着欧洲现代民族国家的崛起过程而被建构的文化概念的参照系中时,即被用来指代“中华民族的艺术”;当其被置于“中华民族艺术”内部时,则被用来指代“(非汉)少数民族艺术”。在汉文化中心主义和社会达尔文主义影响下的民族学视野中,第二种意义上的“民族艺术”又意味着“原始民族”的艺术。

在1941年1月完成的上述中博院筹备报告中,“原始民族”特指非汉少数民族,强调这次有关“贵州民间艺术”的田野考察项目所采集和研究的对象并非指一切产自贵州省的艺术品,而是专指西南非汉族群的手工制品——特别是民族服装、修饰、编织物[47]。由此可知,在1939至1940年中研院和中博院在国民政府教育部资助下合作进行的这次田野考察中,西南非汉民族的“民间艺术”实际上被视为较汉族更为“原始”的、“中华民族”之“民间”文化的表征。尽管当时中国的少数民族研究者大多将中国北方和西部的满、蒙、藏族等视作一个个历史悠久的民族,但有关中国西南与南方边疆的非汉民族分类和识别,学者间存在许多争议。因此,中国西南和南方边疆是中华民族建构中最模糊和亟待解决的一个“边缘”,也是中国早期民族学者进行田野调查的集中区域[48]。进行“贵州民间艺术”考察的一个目的,在于研究西南民族文化与汉文化之间的历史关系,探讨前者究竟纯粹是汉文化的“他者”还是汉文化的“异我(alter-ego)”。

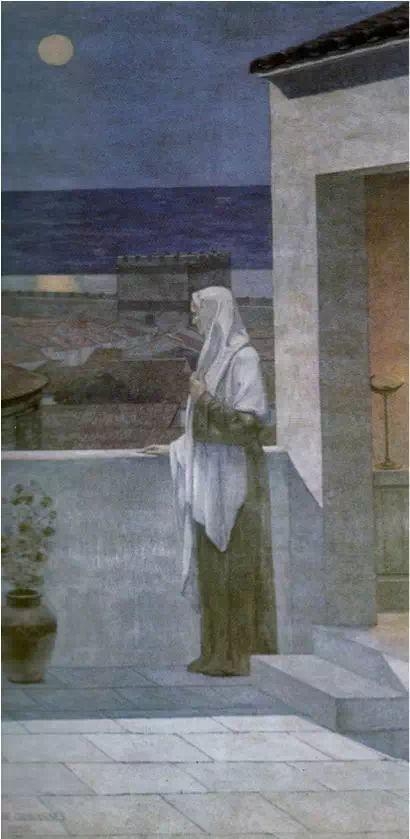

受到“礼失求诸野”的中研院史语所民族学视角启发,庞薰琹很可能在创作“贵州山民图”时参考了欧洲现代绘画中富于原始主义色彩的象征主义绘画。1933年,芮逸夫和凌纯声合作进行湘西苗族考察时,运用历史学和民族学方法进行了有关汉苗关系的族源历史研究,认为“苗为古代的髦”,并推断其祖先来自中原,曾为周人的盟友[49],亦即“苗族”(“华夏边缘”)是“汉族”(“华夏”)的“异我”。以这种“寻根”思路,从观念到图式,庞薰琹在创作《贵定花苗跳花》(图10)时,很可能直接借鉴了高更的《布道后的灵见》(图11)。后者的主题是法国北部布列塔尼的农妇在进行宗教礼拜仪式。此地在19世纪末被法国公众视为一个依旧保存着许多中世纪宗教仪式和生活习俗的“原生态”古村落。高更对布列塔尼农妇的头饰具有特殊兴趣,从各个角度对其特征进行描绘,这源于他对理想中未经现代性污染的欧洲中世纪文化的着迷[50]。

图10:庞薰琹,《贵定花苗跳花》,1941

常熟:庞薰琹美术馆

图11:保罗.高更,《布道后的灵见》,1888

爱丁堡:苏格兰国家画廊

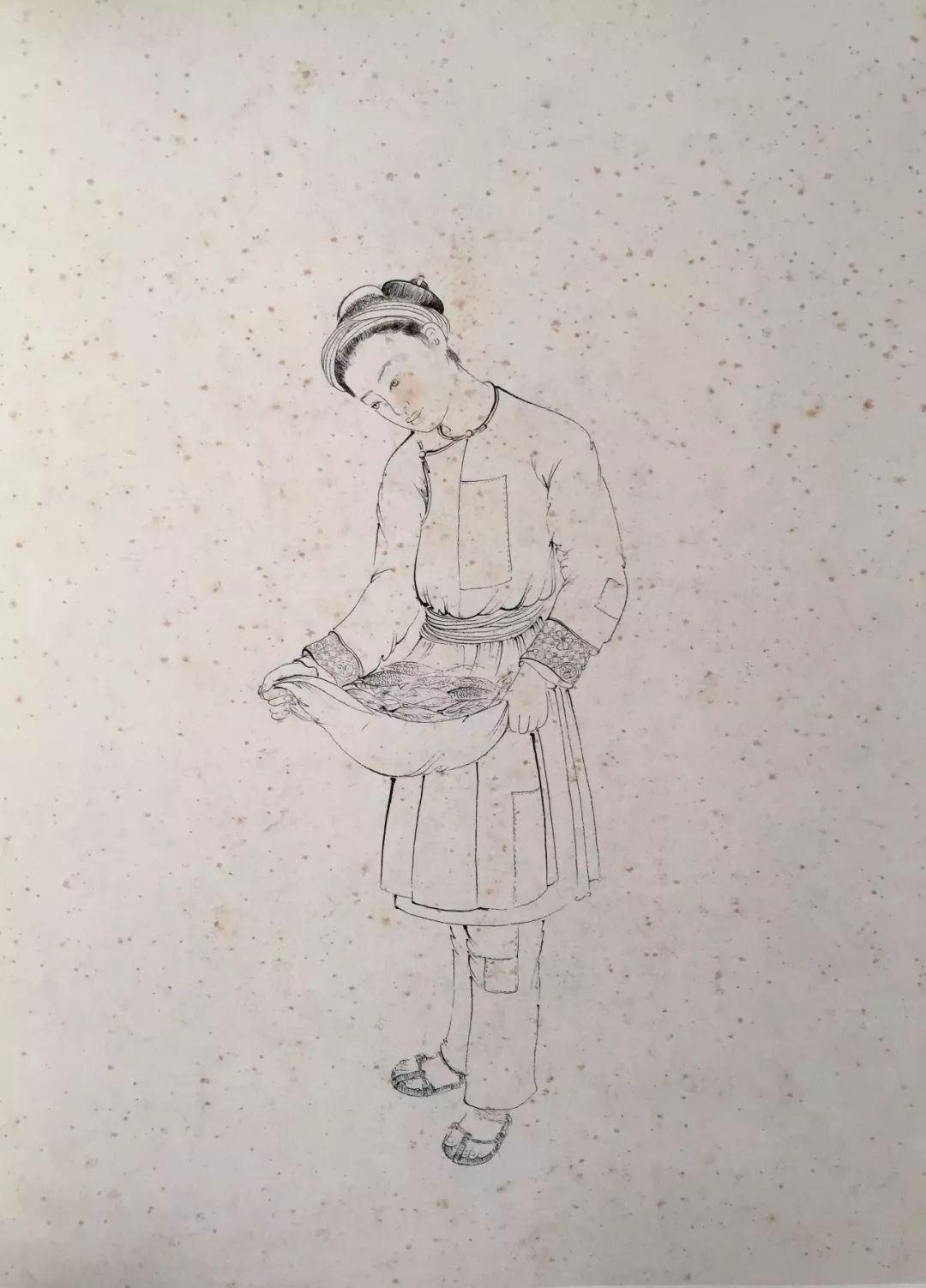

尽管庞薰琹自称“画的是中国老百姓的生活”[51],但不可否认的是,“贵州山民图”中的一部分作品,如《贵定花苗跳花》《笙舞》等,其视觉重心并非人物内在精神的表现,而是人物身上纹饰繁复的西南民族服装。尤其是在《盛装》(图12)中,画家在画完面对观众的盛装苗女后,为展示苗女的发型和头饰,又在她身后画了一个背对观众的苗女。这两个形象彼此存在明显的镜像关系,如同民族学照片般记录下苗女盛装的正背面。与其说这类画作的主旨是表现人物,不如说是意在对西南民族服饰作如实记录。据他当时在成都的房东女儿郑体容回忆,“庞薰琹画了很多苗族服饰卖给飞虎队”[52],由此也可见,这些作品留给她深刻记忆的是服饰而非人物形象。

图12:庞薰琹,《盛装》,1942

北京:中国美术馆

不过,庞薰琹关注西南民族服饰的原因与绘制“职贡图”的宫廷画家显然不同。庞薰琹将西南民族服饰作为“贵州民间艺术”传统的载体,之所以将其画下来,是希望将西南民族特定的“民间艺术”介绍给更广泛的观众群体。他在画作中描绘的往往是节庆穿戴而非日常衣着,且对女性形象的关注远超过男性。这与当时中国西南民族学界的相关学术观点有关,即相对于西南民族男性,女性衣着更富有地域特色,而这种地域特色又些许保存着华夏早期服饰的传统。比如,民族学者岑家梧[53]参考鸟居龙藏的观点,在其30年代末40年代初写成的西南民族研究著作中指出,“苗族妇女的衣服,在西南民族中,是最有艺术意味的,尤以花苗为甚”,并认为西南民族女装上衣的形制稍稍保存了唐代女装的体制[54]。可以说,庞薰琹“贵州山民图”中的这类创作,即是在跨文化视野下进行的“寻根”绘画创作。

三

比较“职贡图”与“贵州山民图”,两者间第二个差异在于功能定位不同。“职贡图”是帝国时期的官修绘画,属国家行为,乾隆是《皇清职贡图》的真正总纂。其制作要服务于彰显国威的需要,“以昭王会之盛”[55],使乾隆帝的“十全武功”彪炳史册,画面中容许宫廷画家进行个人表达的内容极其有限。在没有照相机的时代,“职贡图”承担着记录场景、保存史料等功能,还具有展示万国来朝景象以彰显国威的政治象征功能。与此不同,在1939年末至1940年初的这次“贵州民间艺术之考察”过程中,同行的芮逸夫的主要任务之一是拍摄西南民族志照片。也就是说,古代绘画的“纪实”功能在民国时期的西南民族考察中已经被摄影取代,而“贵州山民图”则是庞薰琹离开中博院筹备处之后开始进行的个人艺术创作。

前文提到,1943年庞薰琹在成都举办个展,首次展出了“贵州山民图”系列作品,此外还有“唐装舞俑图”系列作品。他为该展在《中央日报》(成都)上发表了一篇“自序”,文中一段话透露出他在创作“贵州山民图”时的复杂心态:

我所描写的贵州的同胞,毋庸讳言,与实际的他们离得很远。不能拿民族学的尺寸来量它。因为笔下总不免流露出自己。可是服饰方面,会尽量保存它原来面目,因为如此,给我不少束缚,也因此,有时不免失去画面的活泼。眼看前人给我们留下许多错误,我不敢欺骗自己,也不愿欺骗后人。于是,像绣花一般把许多花纹照原样地画上了画面。苦闷而又无能![56]

尽管庞薰琹图绘记录西南民族传统服饰、纹样的行为,不免令人联想起绘制《皇清职贡图》以记录“朝贡”史料的宫廷画家,他却又极力提醒观展者,“自己”笔下的“贵州的同胞”图像“不能拿民族学的尺寸来量它”,因为这些艺术形象传达了他丰富而微妙的主观感受。

“贵州山民图”是庞薰琹试图重构本土文化传统的艺术实验,其创作方式体现出自觉的跨文化、跨媒介意识。1942年,在作为官方美术体制的中华民国教育部全国美术展览会所设定的作品分类系统中,“贵州山民图”被判定为既非“国画”、也非“西画”、也非“图案”,最终被勉强挂在“西画”展厅展出[57]。这批作品是先以铅笔在纸或绢上打稿,再用毛笔蘸墨以细线勾勒轮廓,最后以水彩颜料填色画成。和民国时期许多具有留洋背景的洋画家一样,庞薰琹的作画方式体现出了模糊中西画种疆界的实验性意图,具有明确的跨文化、跨媒介意识。早在30年代初,“决澜社”的另一发起人、留日洋画家倪贻德以文字表达过类似的现代绘画创作意识。1934年,倪贻德在接受《中华日报》记者采访时说:“我主张各个民族艺术各有它的特殊性,所谓西洋画即是中国画,不当在工具上来区别。”[58]庞薰琹抗战时期的看法显然与倪贻德战前即提出的看法是一致的。1944年8月7日,庞薰琹在当时他任主笔的《华西晚报》专栏上以提问的方式评论说:“艺术学校中的绘画系分中画组和西画组。中画组是学古,西画组是学西。中国的艺术究竟仿古呢?还是仿西呢?或者还另外有路呢?”[59]同年,他在重庆发表《决澜时代的回忆——中国美术运动史上一页》,申明自己抗战时期致力于具有“民族性”的现代绘画探索,通过唤起中国艺坛对战前现代艺术运动的“回忆”,他希望能够“回复到二十多年前的时代”[60]。可见,战时中国现代主义艺术探索愈发强调民族意识和文化自觉,尽管其理论话语倾向于适应强势的民族主义话语,但其实践形态则是融通东西的现代绘画实验。

以往有关“贵州山民图”的研究,大多认为其创作基于庞薰琹在贵州考察时期所作的风景和人物“写生”。在观念和技法层面上,“贵州山民图”被视作20世纪初留学生艺术家在“外来文化冲击”下,为“探索中国传统民族艺术和现代艺术的结合”,“通过写生实现艺术民族化的早期努力”的例证,与“最近十年来(2003年以后)的当代艺术发展中‘挪用’或‘借助’现成图像进行创作”及“通过摄影获取素材和灵感”的艺术家的工作方式相区别[61]。然而,庞薰琹在其自传中特别提到,“为了使工作进行比较顺利”,中博院从中研院史语所借调了芮逸夫,“他是研究少数民族语言的,对调查研究工作富有经验,而且他会摄影,调他来帮助我,我就更安心了”[62]。他还回忆说,进入苗寨时,“开始他们(苗民)连照相也不同意,后来他们同意照相,却拒绝为他们画像,所以我在这一段时期中,一张画也没有画”[63]。这种情况对三四十年代在贵州苗寨旅行写生过的画家来说相当普遍,叶浅予的一幅画于1942年的墨笔小品就表现了当时的画家需要偷偷摸摸地为苗女画速写的情景(图13)。通过图像对比可见,事实上,庞薰琹在“贵州山民图”中对芮逸夫在贵州拍摄的民族志摄影图像进行了挪用、重组和再创造[64]。

图13:叶浅予,《贵州苗寨》,1942

在《黄果树瀑布》(图14)中,庞薰琹将农妇以扁担挑土的形象从原摆拍照片(图15)里的日常生活院落中抽离出来,与另一张照片中所拍摄的黄果树瀑布的自然风光图像(图16)进行了重组,并且以留白和晕染等传统绘画手法来营造诗意的氛围。为增加画面的浪漫唯美色彩,他还在画中对照片里扁担两端篮子面向观众的角度进行了夸张处理,以展现篮中之物,并将篮中之物改为红透的水果和绿叶,似在寓意着丰收的喜悦。由此,两幅被作为“科学记录”的民族志摄影图像被再创造为一幅富于浪漫抒情色彩的画面,将贫苦的西南边疆现实生活幻化为与战争现实相距遥远的先民桃花源景象,更仿佛另一时空中的乌托邦。

图14:庞薰琹,《黄果树瀑布》,1940

北京:中国美术馆

图15:芮逸夫,“仲家妇女挑担”,1940,贵州

台北:中研院史语所民国时期西南民族田野影像档案

图16:芮逸夫,“黄果树瀑布”,无日期,贵州

台北:中研院史语所民国时期西南民族田野影像档案

在上述例子中,庞薰琹从不同照片中抽取现成的图像元素加以重组,试图在画中创造出一个全新而又和谐统一的视觉空间。与此不同的另一种情况是,他会在画面中对芮逸夫所拍摄照片中场景的视觉空间关系加以调整,以营造出全新的意境。比如在《畅饮》中,他描绘了一群聚集在桌子周围的苗女,这张桌子摆放在一条土路边,中景是由近及远的一排茅草屋,屋后是一片云雾留白和远山晕染。而在芮逸夫拍摄的照片中,有一幅记录白苗女子围在桌前站立饮酒的图像(图17),与《畅饮》在主题和构图方面都有许多相似之处。显然,画面前景中对桌子周围人群的特定排布方式和中景中对茅草屋的描绘都借鉴了照片。在这里,庞薰琹的画面对原照片中拍摄场景的空间关系进行了重构,即在画面中添加了中景和远景以呈现空间纵深感,再将照片中各个角落的男性人物移出画面,却在中景部分添加了一个朝远处走去的女子背影,而这一苗女的姿势又借鉴了芮逸夫拍摄的一张照片中的男性背影轮廓[65](图18)。

图17:芮逸夫,“白苗妇女”,1940年1月,贵州

台北:中研院史语所民国时期西南民族田野影像档案

图18:芮逸夫,“花苗赶集”,1940年1月,贵州

台北:中研院史语所民国时期西南民族田野影像档案

如果说庞薰琹20世纪30年代初在上海创作《如此巴黎》《如此上海》时,是将取自不同时空的物像“拼贴”在同一平面画幅中,那么他在40年代创作“贵州山民图”时挪用摄影图像的方式,则更接近郎静山制作“集锦”摄影的方式[66]。“集锦照相法”是以多张底片之局部,冲放于同张相纸之上的暗房技术,郎静山也将其名为“composite photography”或“composite picture”(图19)。尽管这项技巧并非郎氏首创[67],而是1850年已出现在西方的“画意摄影”(pictorial journalism)所惯用的暗房技术,在西方摄影史上一般被称为“combination printing”[68],但“集锦照相法”这一中文名称应是郎氏的发明。作为艺术表现手法,“集锦”并不等同于“拼贴”(collage);较之“拼贴”,“集锦”所追求的图像美学特征并不一定是激进的,相反,艺术家可以通过“集锦”技巧去营造某种传统的审美效果。郎静山是庞薰琹“决澜社”时期的好友,他借鉴中国传统绘画的“六法”理论,擅长以“集锦照相法”追求中国传统水墨山水的美学精神[69]。如果说“拼贴”意在将来自不同时空的图像元素并置在同一平面中,强调它们之间的异质性、时序性或断裂感,那么“集锦”则可能意在弥合这种异质性,使来自不同时空的图像元素被重组为一个和谐、浑然的画面空间。庞薰琹在“贵州山民图”中所运用的图像语法很可能受到了“集锦照相法”启发,不同之处在于,他不是运用暗房技术,而是运用水彩、墨水、毛笔和图画纸等绘画媒材,来实现从实地考察摄影到绘画再表现间的跨媒介图像转换。

图19:郎静山,“集锦摄影”作品之一,1930年代

“贵州山民图”系列创作凝结了庞薰琹在战时西南地区的工作和生活经历,画面中体现出他对西南族群生活状态颇具复杂性的认知。经过在贵州的考察,庞薰琹察觉到了当地“民族矛盾”之下的社会矛盾。贵州的生活条件极其艰苦贫穷,用庞薰琹一行听到的当地说法是“地无三尺平,天无三日晴,人无三分银”[70]。在走访贵州苗寨前,他从汉人那里听到许多有关汉苗之间“民族仇恨”的传言[71],可当他来到苗寨,贵阳当地“少数民族训练班”的苗族学员却告诉他:“不要轻信别人所说的,没有那么严重,(你们)不需要什么保护,我们的民族不会来伤害你们的。想收集一些资料也不是完全不可能,苗家姑娘一生就绣那一身衣服,他们想白要硬要,当然搞不到手。”[72]庞薰琹发现,当地人“最怕官方去拉夫当兵,拉去当兵的人,十有九不回”,但有些当地人听说他们并非收税、征兵的政府官员,而是收购“花边”的研究人员,便挑来了几大箩筐的花边、绣花片、蜡染来向他们出售,还会把他们从自己的寨子护送到临近寨子,并向临近寨子的人宣传他们是自己的朋友,这“完全不像民政厅厅长所说的那样”[73]。基于这些经历,一方面,他希望通过“贵州山民图”系列的创作和展览,引起社会各界对西南民族物质文化的关注,以彰显本土民间艺术的创造性和成就;另一方面,他反复采用蓝灰色作为画面的统一色调,试图营造忧郁而素朴的情绪氛围,而且,有些画面中的细节刻画透露出画家将观众注意力引向战时内地贫苦劳动者生活实相的努力,如《收玉米》中女子打满补丁的上衣和裤子(图20)。因此,他笔下的“贵州山民”形象明显不同于“职贡图”中衣着光鲜亮丽、表情和姿态高度格套化的西南民族形象。

图20:庞薰琹,《收玉米》,1945

常熟:庞薰琹美术馆

“贵州山民图”系列中的大部分作品,都有描绘南方山水的远景,且大多施以蓝灰色作为画面的统一色调。1943年,庞薰琹在成都个展自序中写道:“我生于虞山。在生于西南、西北的人的眼光中,虞山只像一座土丘。所以也许正因此,我笔下没有雄大的气势。可见,虞山步步美雅,可惜我笔下未得它的灵秀。虞山傍临湖水,终年沉睡于一个蓝灰色的天下。我虽痛恨我家乡的闲散,然而我热爱我家乡的湖山。为什么我爱用蓝灰色的色调,最好你去问我家乡的湖山吧。”[74]身处西南的画家却在作画时想到家乡虞山的湖山,可见,他在画中处理自然风景的方式并非完全来自实景写生,而是具有高度风格化的倾向。

就其经历而言,庞薰琹是在对中、法文化中特定审美观念及其图式加以选择和借鉴后,方才形成其风格化的视觉图式和表现手法的。一方面,在“贵州山民图”系列中,有多件作品的画面远景中绘有溪岸远山,如《黄果树瀑布》、《捕鱼撒网》(图21)、《丰收》等,若与著录于《石渠宝笈》的《千里江山图》(图22)、《梧竹池馆图》等进行局部比较,可知其对山体的晕染法与表现江南湖山的宋代院体画法相似;所不同的是,宋画多用矿物与植物颜料,“贵州山民图”则用水彩颜料。另一方面,来自江南传统精英文化的审美熏陶,也在一定程度上影响到庞薰琹对20世纪初法国艺术资源的感知与化用。20年代求学巴黎时,庞薰琹就对先贤祠圆庭中夏凡纳的一幅以蓝灰色为统一色调、以平面化和装饰化语汇表现巴黎城邦女神的壁画情有独钟(图23)。在他看来,“夏凡纳作品的特点是色彩幽静,画面简朴,格调比较高”[75]。在民国时期留学的油画家中存在一种共识性的理解,即夏凡纳擅长使用蓝灰色调来营造画面氛围。比如1928至1929年间留学日本、1930年进入巴黎国立高等美术学院学习的唐蕴玉(1906—1992),在1929年参观过国民政府教育部在上海主办的第一届全国美展后发表文章称:一幅画是否成功取决于其选题、色调和构图。对于能够表达个人风格的色调,我尤其感兴趣。譬如夏凡纳喜用沉静而优雅的色调表现忧伤的情感[76]。值得一提的是,唐蕴玉是王济远的好友,而王济远则是“决澜社”在30年代初的主要赞助人之一。可以认为,基于这种对夏凡纳用色特点的理解,庞薰琹选择了以类似夏凡纳式的“幽静”蓝灰色调营造忧郁、素朴乃至肃穆的情绪氛围。

图21:庞薰琹,《撒网》,1946

北京:中国美术馆

图22:(传)希孟,《千里江山图》(局部)

北京:故宫博物院

图23:夏凡纳,“圣.日纳维欧芙虔诚地守护沉睡中的城邦”,1889

巴黎:先贤祠

重要的是,“贵州山民图”融合了来源复杂的观念和图式,具有明显的诗性化抒情特征。在来自不同文化背景的观众看来,这些作品具有东方绘画“轻灵”之神韵,又不失西画“写实”之精妙。60年代中期,较早研究中国20世纪艺术的西方艺术史家苏利文就曾指出,庞薰琹的这些作品,“表面上是民族学的记录,事实上远不止这些。因为这些作品将准确性与人情味、略带浪漫的格调,以及在巴黎所学得的对形式感的关注结合在一起”[77]。1946年,傅雷在上海为庞薰琹策划个展,并在11月7日《文汇报》第四版发表序言,其中评价“贵州山民图”系列时说:“虞山庞薰琹先生……抗战期间流寓湘黔川滇诸省,深入苗夷区域,采集画材尤夥,其表现侧重于原始民族淳朴浑厚之精神,初不以风俗服饰线条色彩之模写为足,写实而能轻灵,经营惨淡而神韵独具,盖已臻于超然象外之境。”在傅雷看来,“其融合东西艺术之成功,决非杂糅中西画技之皮毛,以近代透视法欺人耳目者可比”,故而他才策划此展览,希望“博雅君子当可于是会一睹吾国现代艺术之成就焉”[78]。黄永玉则回忆道:“更亲切的,他(庞薰琹)画了许多苗族人的生活,也即是点燃了我故乡久别的亲情。他不像许多俗子所表现的穿花衣、扭苗舞、带银饰的浅薄庸俗猎奇角度弄出的作品;当时我已经有能力认识理解庞先生的作品跟他们完全不同。”[79]

鉴于民族主义的救亡话语在战时西南大后方的强势存在,以往关于抗战时期中国现代艺术的研究,往往较少关注艺术家实践中存在的跨文化意识。在处理战时西南大后方艺术与政治之间的关系时,如果采用上述稍嫌简单化的逻辑,在面对某些特定艺术家个案时,则难以提出可以深入腠理的论述框架,也难以揭示特定时期中国现代艺术的复杂性和多元性。战时西南大后方存在着各种政治意识形态话语的博弈,各种文化思想潮流并存,远非定于一尊。故而,以个案方式发掘艺术家个人或群体所受特定社会政治和思想学术风气影响,会有助于理解一些尚未被足够关注的话题。比如:为何某个艺术家会在战时西南大后方选择关注“抗战救亡”之外的其他主题,为何又会选择在文化民族主义话语包裹下运用跨文化的创作方式,以及这些选择在当时与当下又具有何种意义。

作为在抗战时期重构本土文化传统的实验,庞薰琹“贵州山民图”体现出他融通多种文化传统、超越媒介疆界的现代艺术观念和方法。作为“职贡图”的现代回响,“贵州山民图”系列作品中交织着多重观念——既有从文化民族主义视角对贵州民间艺术传统的欣赏,又有从社会现实主义视角对贵州普通民众生活现状的同情。这看似相互矛盾的多重观念,体现出庞薰琹在“新”“旧”“中”“西”不同文化之间的腾挪取舍。出生于晚清官宦世家、江南书香门第,转而在“五四”时代风气下游学于20世纪20年代中后期的巴黎等地学习欧洲现代主义艺术,抗战时期又流寓西南大后方在中央博物院筹备处工作等诸多经历,使庞薰琹既清楚地意识到“贵州山民图”中存在的多重观念,又并未试图弥合它们之间充满张力的矛盾。故而,这些作品自40年代问世以来,受到了基于不同社会身份和文化立场的解读。在此意义上,图像成为了一个场域和诸多话语的交叉点:古今、中西,大一统、民族国家,族群、阶级、性别等不同层面的权力结构在其中交集,体现了艺术、学术、思想、政治的互动。

(注释及参考文献见原文)

图文来源:“文艺研究”微信公众号 2019-06-10

专栏连载

拓展阅读

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛