主编推介

本期新青年王琴,民俗学博士,中山大学中国非物质文化遗产研究中心、中国语言文学系副研究员。本文以粤北乳源瑶族自治县(以下简称“乳源”)瑶族的狗、蛇为例,考察食物从禁忌到解禁的过程中,人们如何构造和重构文化,又如何看待特定食物在食谱中的价值,从而探讨食物禁忌理论的适用限度与运用路径。

“文化”论抑或“食物系统”论?

——粤北乳源瑶族的食物禁忌及其疾病观

王琴

原文发表于《民俗研究》

2019年第3期

摘 要

特定食物的禁忌及其疾病观,被长期归因于特定“文化”的作用,或被解释为“食物系统”的限制。从粤北乳源瑶族来看,瑶人早先对狗、蛇的禁食,取决于犬祖、龙神信仰下的狗、蛇隐喻。隐喻脱离后,食狗禁忌并未解除,至食物结构与家畜饲料改善后,在汉人饮食风俗影响下,狗才变成“好吃”的食物。由此审视“文化”与“食物系统”的解释范式,可知前者往往忽视背后的现实与意图,前者与后者各自不具备完全的解释力。特定的食物禁忌实质上是人与自然、人与超自然、人与社会之间的关系的表征,在历史情境中把握“关系”,有助于厘清“文化”与“食物系统”的作用机制。

关键词

瑶族;犬祖;龙神;食物禁忌;疾病观

在众多文化中,某些“疾病”被视为违犯“禁忌”的恶果。由口进入身体的食物若被列入“禁忌”清单,就容易引发对违禁与疾病的联想。事实上,在特定文化中不可吃的食物,对于某些文化来说却是安全的、有益的。对于这些食物禁忌及其疾病观,学术界主要归因于两个方面:其一,关乎食物的象征性文化;其二,关乎食物生产与营养获取的食物系统。以往研究者往往采取非此即彼的解释方式,缺乏对社会语境和历史变迁的探讨。由此,本文以粤北乳源瑶族自治县(以下简称“乳源”)瑶族的狗、蛇为例,考察食物从禁忌到解禁的过程中,人们如何构造和重构文化,又如何看待特定食物在食谱中的价值,从而探讨食物禁忌理论的适用限度与运用路径。

一、关于食物禁忌的理论:

“文化”论与“食物系统”论

“禁忌”(taboo)是西方社会科学探讨的经典议题,其中,有关食物禁忌的解释,可以回溯到人类学者对未开化民族的文化心理的探讨。弗雷泽(Iames George Frazer)曾论述,原始人吃下禁食之物就可能病魔缠身,乃至丧命;禁忌之物的疾病危险仅是原始人“想象的危险”,禁忌的目的是使人们受到屏护,以防与外界可怕的鬼魂接触而遭受痛苦或贻害于人。拉德克利夫-布朗(Alfred Radcliffe-Brown)则进一步提出,一个东西成为禁忌之物就具有“仪式价值”,即在共同的疾患恐惧与康复希求中将诸多个体联结为共同体。“想象”说和“仪式价值”论,虽然呈现了食物禁忌与疾病的普遍关联,但并未充分解释禁忌之物的特定性。

为什么偏偏是这种东西不能吃呢?对此,我们无法避开学者们对图腾与禁忌的探讨。图腾制度的理论体系兴盛一时,也随即受到美英等国学者的质疑与批评。直到1962年,列维-斯特劳斯(Claude Levi—Strauss)重拾曾经遭受冷落的“图腾制度”。他无意将氏族标记物与神灵等同起来,更不认同氏族成员与图腾具有“人种生物学”的亲属关系,而是主张重建图腾制度,指出该制度的核心条件是“隐喻”构成的“关系”。他还为特定的图腾偏好提供了解释:动物物种的相似与差异使之成为一组对立,人类借此以“隐喻”的方式表达着氏族(或胞族)之间友谊和冲突、团结与对抗等社会关系。这种结构分析,提示我们从神话等文化语境中寻求理解食物禁忌的隐喻思维,虽然这种二元对立原则在许多民族文化中并不适用。

随后,列维-斯特劳斯的观点受到责难。利奇(E.H.Leech)认为,饮食禁忌并非源于简单化的二元对立,而是由复杂的社会分类系统所决定;模棱两可、难以归类的动物不可吃,它们与性禁忌、猥亵语或委婉语具有一定的对应性。玛丽·道格拉斯(Dame Mary Douglas)也从分类角度解释饮食禁忌,她认为,在《旧约·利未记》中,那些不可吃的动物之所以可憎,是因为它们破坏了基本的分类规则,才被视为“污秽”的禁食之物,而食物禁忌所传达的不过是有关上帝“圣洁”的隐喻。在结构主义、象征主义研究范式的推动下,人类学家普遍将食物禁忌归因于文化的作用机制。

然而,1985年,马文·哈里斯(Marvin Harris)却向他们发出诘问。他指出,那种通过分析分类原则、解释食物禁忌问题的观点,普遍回避了一个问题,那就是“为什么会有这样的分类方法”。他以以色列猪、印度牛、欧洲马、宠物狗、昆虫等禁忌食物为对象,分析了这些食物禁忌从无到有或从有到无的历史变化过程,由此指出,特定的食物禁忌及其疾病观是对现实条件的回应,即生产或捕食某种特定动物是否得不偿失。换言之,在特定文化中,特定动物的可食性取决于与自然生态、人口和政治等历史因素关联的食物生产和营养获取的整个系统。

结合上述观点,笔者以为,对于食物禁忌的解释,无论是“文化论”,还是“食物系统论”,都具有一定的适用限度。如果将食物禁忌仅仅归因于“文化”,实质上是试图以“隐喻”阐释“食物”与“社会”的结构性关系。这一理论或许可以揭示人们在特定时期遵循的饮食规则,但将视野局限于某个共时层面,而不去关照“食物—人”之现实关系的历时性,就容易在寻求结构性关系的过程中简化甚至漠视现实的复杂性。同样,如果仅仅在历史过程中追索食物禁忌的前因后果,并不意味着能够完全在“食物系统”中得到答案,至少有关食物禁忌的信仰力量仍不可小觑,人们对附加于禁忌的疾病的焦虑也难以消除。本文对乳源瑶族食物禁忌及其疾病观的探讨,将阐明这两种理论的适用限度,揭示象征性“文化”背后可能存在的社会现实,丰富对疾病观地方逻辑的认知。

二、“文化”解释及其有限性:

乳源瑶族的狗、蛇禁忌

徙居岭南的瑶人,时至今日也常被传言“无所不食”。事实上,曾被称为“南蛮”的瑶人在一定的历史时期甚至普遍不食狗、蛇。在粤北乳源瑶族调查期间,笔者从当地瑶人那里得知,食狗、蛇是乳源瑶区解放(1950年)后汉人带进山的风习。起初,汉人不被允许在瑶家灶头烹煮狗、蛇,只得在屋外自搭小灶;煮熟后,他们不得不在外面的走廊食用,切忌端入瑶人屋内的餐桌。就此,笔者特意询问了乳源的客家人,即瑶人所谓的“汉人”。据某些人的说法,蛇肉不可在瑶家灶头煮,是因为瑶人告诉他们,瑶家屋内长年被柴烟熏染,若是灶头上方累积的黑渣落入蛇锅,就会生成毒物,人误食它则会死亡。不过,有瑶人推测,这可能只是当时个别瑶人编出来的委婉之辞,仅是为了不让汉人在瑶家烹煮狗、蛇。如此看来,在中华人民共和国成立前及成立初期,乳源瑶人的确普遍存在着狗、蛇禁忌。那么,这类食物禁忌可否从文化层面得到合理的解释呢?

先看食狗禁忌。今乳源瑶山,1950前归属乳源、曲江、乐昌三县。清康熙《乳源县志》、康熙《曲江县志》皆云,瑶人系“盘瓠之裔”,盘姓为“真猺”,别姓种类繁异,又云“祀其祖有狗头王者”。据民国二十年《乐昌县志》载:“邑有猺……每年拜王(俗谓狗头王,即盘瓠,猺之始祖),有三日功果,意在祈丰祛厉。”在此,瑶人以“盘瓠”为祖,称其为“狗头王”,这种叙述可追溯至《后汉书》所录的盘瓠神话:帝皇蓄养的五彩犬“盘瓠”立下大功,娶得帝女,走入南山,生六男六女,其“自相夫妻”,“好入山壑,不乐平旷”,“以先父有功,母帝之女,田作贾贩,无关梁符租税之赋役”。其后,晋人干宝在《搜神记》中亦录入盘瓠立功受赏、免除赋役之说,并将“蛮”之“犬”祖敷衍为“神犬”。此后,盘瓠神话在正史、方志、笔记等文献中多有演绎,但保持了稳定的深层结构,其要素包括“盘瓠与帝王的从属关系”“盘瓠获得的特殊‘封地’”“‘盘瓠之后’的族内婚姻与生活习俗”,以及“盘瓠立功后人免除赋役、徭役”等。从这些要素可以看出,盘瓠犬祖神话的象征性意图是“保证蛮族的地位和特权”。于是,“蛮无徭役”“不供官税”屡现于史籍之中,至唐初《梁书》开始出现“莫徭”的称谓,到了宋代已有“徭”这个流传至近代的族称。盘瓠犬祖神话不仅记录于官修史书,还在瑶族过山系集团中以口头的形式流传,甚至保留于他们的防身文书《过山榜》(又称《评皇券牒》等)。也就是说,在瑶人的观念中,“狗”与祖先“盘瓠”在相当长的历史时期内构成了隐喻关系。从前文引征的县志来看,瑶人的“拜王”祀祖活动关乎作物丰歉、疾厉祛滞,“狗头王”已成为护佑后人的神灵。由此,瑶人以禁食狗的方式来传达对犬祖盘王的虔诚与遵从,并以此获取神灵的施助,这对于食狗禁忌具有一定的解释力。

再看食蛇禁忌。1950年之前,“拜王”期间首要的活动就是为“厅”请龙神,即“安龙”。在1932年广东北江荒洞(今乳源县必背镇方洞村)瑶人拜王的调查报告中,姜哲夫等学者指出,“瑶山山多,瑶人所崇拜之物象皆此丛簇之山,山之神明曰龙神”,若使龙神“不为祟而利祝祷”,瑶人拜王祈福前必先安谢龙神。可见,在瑶人心目中占据重要位置的龙神,与他们居住的山地环境密切相关。在瑶山调查时,笔者留意到乳源瑶人至今仍讲究山地筑屋的“挂龙”(勉话[khаŋ21lwəŋ31])习俗。这里的“龙”,意指形貌似“龙”的“山脊”(勉话[tsɔ33])。因瑶区山间、河谷的平地极为匮乏,故而大多数房屋不得不栖山而造,且选址必在“龙”处,才不易积水、浸水,也不会在山体滑坡中被埋没。实际上,除家屋外,瑶人用以奉祀家先等神灵的“厅”和“坟墓”也须倚“龙”而筑——不过这并不意味着此处就有龙神守护。中华人民共和国成立之前,乳源瑶人要请“师爷”(系当地人对“巫师”的敬称)在安龙前花费六七个小时将龙神引入厅内,谓之“引龙”;师爷安谢各龙神归位后,龙神即可起到镇守家厅、护佑子孙的作用。这种通过“安龙”延请“龙神”的仪式,在粤北连南也有所见,如“在连南南岗、内田一带,凡遇到村中人口不安、疫病流行,就认为是龙脉不佳,要举行集体的‘安龙’仪式,请先生公到龙头处念经,请山神、土地及历代祖先把龙引过来”。如此,对于瑶人而言,山中“龙神”直接关系到人丁兴旺与疾病安危,必须虔心侍奉,不可肆意毁伤。庞新民1931年的荒洞杂记写道,瑶人清明扫墓时,“挖补培修,于龙神及鬼魂有所惊动,事后须请巫者安之也”。对于无意中惊扰“龙神”的举动,瑶人都要请师爷助其弥补过错,唯恐“龙神”降祸。无视“龙神”、破坏龙脉者,还会遭到瑶人的反抗。乳源瑶山1958年“民主改革”前后,部分瑶人“地主和恶霸”为了“离间瑶民与人民政府的关系”以阻止土改运动,曾凭汉人“分龙”言论恐吓群众,煽动群众殴打干部,反对探矿、选举等。总之,中华人民共和国成立前及成立初期,乳源瑶人有关龙神的信仰,以他们长期生活的崇山峻岭的自然地理为依托。“龙”既是生人的安居之所,也是死者或众神灵的安放之处;无“龙”之地则随时可能面临洪水、土块的冲击。在这种高度的危机意识之下,瑶人寻求“龙”乃至由此神化的“龙神”的庇护,合乎瑶山的客观现实与瑶人的心理期待。更进一步,出于对龙神的敬畏,瑶人不只守护山中的“龙”不被任意开凿,还将与“龙”形似的“蛇”列为禁食之物。

综上所述,中华人民共和国成立之前及成立初期,乳源瑶人对狗、蛇禁忌的格外慎重,均与特定的信仰文化及与之相应的隐喻思维有关,其中,食狗禁忌取决于犬祖盘瓠信仰,而食蛇禁忌取决于龙神信仰。这两种神灵信仰都有特定的现实依据,前者基于瑶人对豁免赋役等优厚待遇的维系,后者出于瑶人在山地恶劣生存条件下的自保。

历经民主改革等一系列变革,乳源瑶山的政治与信仰生活发生转变。作为重要的祭祀空间和文化载体,“厅”对于乳源瑶人的盘王、龙神信仰及其仪式的存续具有不容忽视的意义。从李默搜集整理的十一册民间账簿“打幡拜王借肉米登记部”来看,乳源瑶人在“厅”筹办隆重的“拜王”“度身”仪式至少持续到1957年。至1958年,中共韶边县委从县机关、学校抽调干部、教师组成工作队,分赴瑶区各乡村,开展民主改革补课,由此加强了对民间宗教信仰活动和民族传统文化的干预。在“破四旧”运动中,瑶区以“厅”为核心的信仰仪式活动受到批判并被定性为“迷信”活动。“文革”期间,在“无神论”影响下,集体性的民间信仰仪式活动基本止息。

随之,瑶汉接触日深,汉人的食狗、蛇之风带入瑶区。尽管瑶人起初是排斥的,却又逐渐尝试吃这两样禁食之物。乳源县必背镇半坑村瑶人赵老师向笔者描述了他的经历与心理变化:

以前怕啊,不敢吃狗、蛇,怕吃了不好,可能会有病有灾,也吃不惯。我第一次吃蛇是在大村,我教书了,我17岁(1976年)就开始教书了,他们汉族说搞到来吃,吃就吃,不敢吃多,就只尝了一两块,那个汤确实是甜汤,当时,[在场]有很多是汉族的,[有]管理区干部,[蛇是]他们汉人抓的,瑶胞不敢吃,慢慢慢慢,觉得没什么,就不怕了,就敢吃了,还觉得好吃耶……现在没谁说蛇是龙,要说也只有师爷他们……现在我们都说吃蛇肉好哦,对腰痛风湿好,吃了过山风(一种毒蛇名),确实是好啊!在山坑电鱼电蛙时,看到蛇,我们就搞来吃。

由此可知,打破与汉人隔绝的状态后,瑶人在与汉人的和善接触中受到其饮食习惯的影响,转而尝试食蛇,并逐步发现,食蛇不但不会因受龙神惩戒而患病,反而有疗疾之效。在这样的试探和重估之下,瑶人逐渐抛弃关于“蛇”与“龙神”的联想,使“蛇”成了“好想”“好吃”的食物。

20世纪90年代以后,“汉文化”对瑶人食狗、蛇的带动作用更为凸显。这是因为从1993年起,乳源县政府通过财政补助、农户集资等办法,分三个时段,陆续引导了瑶区人口向汉区的迁移。这个庞大的迁移工程优先照顾那些缺田地、水源和不具备生产、生活条件的人。截至2014年,该县的瑶族迁移人口总计达11687人,与未迁移的瑶族人口基本持平。瑶族迁移点散布于乳源县的桂头镇、一六镇、乳城镇以及韶关市武江区的重阳镇等汉区平地,极大地改变了乳源瑶人的分布格局。这样,瑶汉接触不再局限于山区的工作往来或汉区圩市的短暂交易,而深入到他们的日常生活。如笔者所见,在汉族人口占绝对优势的平地,瑶汉或为邻里,或为医患,或为朋友,甚或为亲家。他们频繁接触,更在彼此的餐桌上以狗、蛇为佳肴款待来客。一位受访瑶人就曾向笔者透露,“好像出了瑶山,见到他们汉人吃狗、蛇,见得多了,就跟着吃了”。这种看法也得到了其他外迁瑶人的普遍认同。

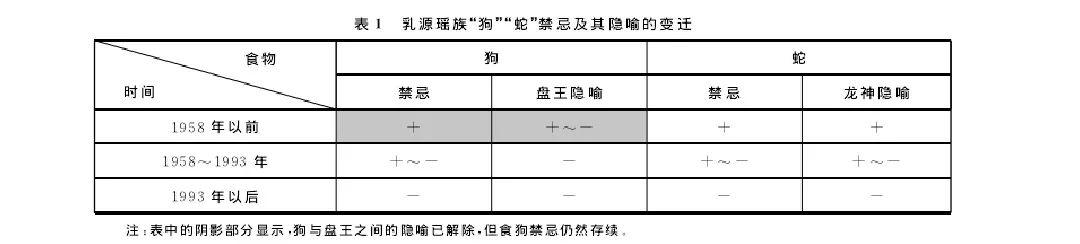

如此,瑶山解放后,特别是20世纪90年代以后,乳源瑶人受到汉人饮食文化的影响,使他们不再惧怕这两种原本不敢想、不敢吃的“食物”,而瑶人从“试”到“吃”的食狗、蛇过程,也是食物与神灵之间的隐喻逐渐消解的过程。

不过,食狗、蛇禁忌的消解虽然普遍,但并非全面。20世纪80年代,农村政治经济体制实行改革,国家对宗族的控制弱化。尤其是20世纪90年代以后,乳源瑶人的宗族祭祀空间“厅”得以再造,“拜王”“度身”仪式逐渐复兴,盘王与龙神信仰在瑶人生活中重新占据重要地位。从乳源瑶人的差异性口述及其层累来看,自瑶山民主改革以来,食狗、蛇的禁忌人群逐渐从所有人萎缩至度身者,又萎缩至师爷群。在乳源瑶区,只有在大厅历经“挂灯”“度身”而承传师法、领得阴兵的人才有资格拜师学习“师爷”这一行的法术,以后他才能学成出师。大致从20世纪90年代开始,乳源瑶区流传度过身的人不能吃狗肉,否则其死后灵魂不能升天堂。但从访谈中得知,该说法在当下仅是说说而已,度过身的人也不太相信了,也加入到吃狗肉的行列。现在,仍有师爷宣称,做师爷这一行的人不可吃狗、蛇:

我们就是说学了东西以后,狗肉不能吃,蛇肉不能吃的啊,因为吃狗肉啊,以前我们勉啊,狗头王出世的,所以我们学了这东西就不能吃狗肉的。蛇呢,你请龙啊,做厅[事]安龙,你请不来的,不可以吃。吃了就对你身体不好,对你有影响哦!

这种特殊人群的食物禁忌有其现实背景:改革开放以后,大量的人口流动及其带来的经济变化对瑶区的社会结构和传统知识造成冲击,乳源瑶人中的民间宗教从业者和信仰者需要以特殊的食物禁忌及其象征性隐喻来标榜自身的特殊身份、地位和存在价值;不过,20世纪90年代以后,瑶人食狗、蛇已成风气,“厅”文化的再造和复兴要想获得更多瑶人的支持,就有必要调整叙事策略,缩减食物的禁忌人群,以吸纳更多的信众

此时,我们还要谨慎地探看食物与神灵之间隐喻消解的具体时段,以避免武断地将食物禁忌的解除全然归因于汉人饮食文化的影响。从梁钊韬1942年的调查报告来看,彼时乳源瑶人崇拜始祖“盘王”,但对“狗”并无特别的崇拜仪式。也就是说,在乳源瑶山民主改革前,始祖“盘王”与“狗”就已经没有普遍的联系了。

实际上,“盘王”与“狗”之间隐喻的脱离,源于明清时期盘瓠神话的衰落。日本学者竹村卓二曾对瑶族过山系集团的族源神话进行过探讨,指出明清两代,华南地区暴动起义不断,暗示以保证优厚地位和特权为前提并显示与汉族稳定共存的“盘瓠神话”,不再能代表民族存在的基础,其礼仪上的活跃作用也大为弱化,因而逐渐被“渡海神话”所取代。渡海神话讲述瑶族“拜王”还愿的缘由,即十二姓瑶族先祖被迫迁徙,在渡海遇难之际为“盘王”(又作“盘皇”等)所救,由此重构了瑶族的姓氏制度和礼仪体系。不过,粤北乳源一带瑶族族源神话的转变并非仅出于礼仪性民族精神的需求,还与明清之际广东地区里甲赋役制度的实行有关:“为了保全自身和田产,乳源瑶民主张通过应承赋役来获得‘户籍’”;“以往以立功、受赏、免除赋役为主题”的“盘瓠神话”变成“有害”的神话而遭舍弃。从笔者访谈调查及手抄经文来看,瑶山解放前乃至今日,乳源瑶人“拜王”还愿仪式中的“王”指涉的是包含盘王在内的“三庙圣王”,“盘王”即乳源瑶人“渡海神话”中十二姓先祖渡海遇难时的救助者;另外,在乳源瑶歌中,“盘王”不再是犬祖的形象,而变成造地置田者,造织机、造衫者,成为出自“福江”(又作“伏江”)庙的圣王。

既然犬祖神话衰落了,狗与祖先盘王的隐喻关系在乳源瑶族人那里随之被弱化,仅以文化作用来解释禁食狗肉的现象并不充分,那么,到中华人民共和国成立初期(大致是民主改革前)之前,禁食狗肉何以在瑶人那里成为可能,而此后特别是20世纪90年代以后食狗又逐渐成为风气呢?我们或许该回到瑶族的食物系统中去探看。

三、食物系统的现实与优先选择:

食狗的禁忌和解禁

清康熙《韶州府志》载,韶州所辖之地,瑶人居曲江、乐昌、乳源、英德四县,“腰刀弓弩搏虎狼,食多野兽”。不过,德国传教士莱斯契纳尔(Leuschner Friedrich Wilhelm)在1910~1911年间调查乳源瑶山后指出,在山区瑶人与平原地区汉人的交易中,狩猎品的重要性降低了。如此,瑶人已无更多剩余的野兽出售。1936年,德国民族学家斯图伯尔(Stübel Hans)在曲江瑶山调查时关注到瑶人供给市场的土特产品,可分两大类:其一是棕绳、原茶、茶油、桐油、蜂蜜、蜂蜡等栽培和养殖品,其二是木材、草药、蘑菇、樟科的香味植物(可作香皂的原料)等天然资源。尽管瑶人以野兽为食,但这类食物猎获有限,以至于他们更愿意贩卖植物类特产。同年,王兴瑞考察北江荒洞,发现狩猎已完全降为附庸,农业生产可谓瑶人的主要经济。此时,这一带的瑶人大多早已转向定居,不再维系“食尽一山则他徙”的粗放生计方式,而是在相对固定的范围内把足够的时间和精力用于田地的耕作、管理和收获。

中华人民共和国成立之前及成立初期,乳源瑶人的农业经济已具有一定的高度,但在食物结构中,粥米不足,杂粮占据较大比重,野味并不常见。乳源瑶山居广东北江上游,处亚热带地区,海拔为250~800米,气候较寒冷;春季雨量极多,秋冬季较干燥,山水近乎枯涸,田地特别是梯田难以贮水,因而瑶人在山区插禾种田仅收获一造。据罗比宁1937年的北江瑶人农作报告,“山中平原稀少,高山居多,故瑶人有田者不过三分之一,其他三分之二无田耕者,艺山植杂粮或造林木,以作糊口”,“甘薯、芋、牛根粟、高粱、玉蜀黍(即玉米)”等旱地杂粮成为当时瑶人的主要食品,以补充谷物和肉食的不足,其中,玉蜀黍种植最多,晒干后捣碎加入米中作粥,或磨成细粉和些糯米制成米粑。1930年,庞新民更为细致地描述了瑶人的主食:“早餐悉食粥,富有者为净米,贫者多和以黄粟及玉蜀黍。午餐及晚餐则食饭,穷者多以甜薯、芋、薯芋等作午膳。”可以看出,瑶人的主食有贫富之别,杂粮在贫家餐食中扮演了重要角色。至中华人民共和国成立初期,这种状况稍有变化,瑶人一天中最好的餐食“晚餐”一般都吃上了米饭,但早午餐杂粮仍占有极大比重。瑏瑠 如此,民国时期,农耕已成为瑶人生活的重要依附,随之他们被极大地限制在有限的田地上,遵循农作的自然节律,无法过多地投身于采集或狩猎。王启澍1942年的调查报告写道:“无论是采集或狩猎,今日在北山瑶人的经济生产中,都只能算是副业。采集在今日,是以助菜蔬种植之不足……猎事在今日,几乎成为闲时的娱乐。”这意味着山中野物并非时常见于瑶人的锅碗,因为男人们将较多的时间付诸相对稳定、牢靠的农耕和林业。

这一时期,瑶人佐以主食的大多是自种的蔬菜瓜果,家养的肉食极为稀有。黄朝中、吕燕华于1951年刊发的文章记录了粤北山区瑶人肉食匮乏的情形,对于肉食“他们非常喜欢,有时也有购吃,但不是常有。他们常于年节之际,购得猪肉数斤,即分为两个月食用。将肉悬于灶架之上,食时即用刀割一块……瑶民的饮食……因陋就简,得过且过,能得三餐,已是他们无上的幸福了”。这些迹象表明,瑶人对肉食极为珍视,确切地说,在植物性食物比重偏大的情形下,瑶人对肉食怀有强烈的渴求。他们不单对肉食省吃俭用,对因病而死的家畜也不舍弃。庞新民曾评述“瑶人食料多不讲究,瘟猪死牛亦所不忌”,却并未留心瑶人当时“不讲究”的原因。笔者从调查访谈中得知,正因肉食极其不足,瑶人才不愿将病畜掩埋,他们甚至像关心自己的孩子一样去挽救它们,为它们取药疗病,至于猪、牛这类体格较大的家畜,还会请师爷为它们解鬼驱邪。假若家畜终究无法逃脱病死的厄运,家人就会把它们吃掉。据受访人回忆,以前瑶人生活贫困,“瘟猪病牛都吃,饿死的或病死的鸡也吃,鸡死了,家里人反而自我安慰,哦,有鸡肉吃了哦,以前没吃的,渴肉啊”。在极度渴望肉食的状态下,瑶人并不认为吃病死的家畜会导致生病,他们的解释是,以前的鸡吃草吃虫长大,就算病死,将它用姜炆熟后吃下也不会发病。这里,瑶人对山地草、虫的洁净想象,并不能全然掩盖他们渴望肉食时对吃病肉、腐肉的自我宽解。

在普遍渴望肉食的社会中,乳源瑶山还流传过“男人吃肉,女人吃菜”的俗话,其反映的是,在食物紧缺的条件下,男人获得了更多的肉食份额,女人比男人更易闹“肉食饥荒”。这种食物分配在当时严格的性别等级观念下成了理所应当之事。

既然有如此强烈的肉食渴望,那么,在狗的盘王隐喻趋于消解之时,瑶人仍拒绝食狗似乎是一条悖论。不过,若看清狗在家畜中的地位,便不难理解瑶人当时的食狗禁忌。

中华人民共和国成立之前及成立初期,瑶人对动物的蓄养选择并非随心所欲。这是因为,瑶人在山区的生活普遍较为简陋,农耕所获的谷物、杂粮主要为人丁食用,没有过多的剩余粮食供养家畜。

在有限的家畜、家禽供养能力下,饲养牛、猪以及鸡、鸭不会挤占瑶人过多的口粮,而要想获得同等的肉食,饲养狗则意味着消耗过多的饲料,甚至要牺牲瑶人口中难得的肉食。罗比宁记述了当时瑶人家畜的饲料情况:牛的饲料,除禾秆和草外,无须他食;猪的饲料,多用番薯藤、糠、芋叶而已;至于鸡鸭,以谷或糠早午喂一次,况且,鸡雏未能觅食时,瑶妇前往田中劳作时可将其携往田间啄食小虫、杂草,而鸭自幼已可在溪涧自行捕食水中的小动物。即便如此,瑶人在蓄养规模上也相当慎重。除鸡种由自养母鸡孵卵而成外,牛、猪、鸭等种通常向汉人购买,又受经济条件所限,不得不在家畜数量上有所权衡。当时,乳源瑶山并非家家户户皆有买牛之力,如“圳头村八家人中,仅有牛三头;乌坑二十余户,仅有八九头。一家有牛两头者,堪称巨富”;猪每家常畜一两头;鸭比鸡所蓄数量少;至于鸡,考虑到饲料的消耗和瘟病传染的危险,瑶人最多仅养十余只。相比之下,狗的数量远不如其他家畜,如调查报告所记,当时“狗甚少,乌坑仅见两条”,又“瑶人极少养狗……全荒洞不过三只,小狗自桂头圩买入……尾极粗长,高脚,身体不甚肥大,其形状与野狗无异”。对此,正如有人所说的那样,“那时候,人都不够吃,怎么给狗吃,它就到粪坑边吃粪食,或者给它吃点番薯、剩菜”。这样,在人不足食的情况下,依赖植物性饲料难以长肉的狗不易被瑶人喂养,与之不同是,草食的牛天然不会争夺主人的口粮,杂食的猪在植物转化为肉的效率方面具有最大的潜力。

此外,与其他家畜相比,狗近乎无足轻重。对以定居农耕为生的瑶人而言,牛是耕田时重要的劳力,直接关系农业生产;牛粪与猪粪、鸡粪、人粪尿及牛栏草、草木灰等肥料不仅能增加田地肥力,还可发热以缓解瑶山耕种的寒冷状况,故而收获在当时不会很差,“八分之田可收谷百斤”。猪或供待客、节日自用,或备婚丧飨用,或借予亲朋作拜王、度身之用,“因瑶人拜王或度身时,须肉千余斤……只靠亲朋互相帮助。故瑶人所豢之猪,鲜有出售者”⑦。鸡、鸭则供自用或作待客菜肴,也在年节祭仪时用来供神,其中,公鸡在诸多巫术仪式中被斩杀,用来占卜吉凶,或用来为生人、家先替罪挡鬼。假若有妇人生产,她父母家和夫家的近亲须送鸡或鸡蛋等助她补养身体。如此,这些家畜、家禽对农业生产都起到一定的辅助作用,特别是猪和鸡在当时不可不养,它们是供奉神灵的必需品,在人情往来上也不可或缺。与此不同的是,狗在家畜中并非必不可少。它或许能起到防盗的作用,但在当时严苛的社会惩戒下,瑶区盛行“无盗”之风。

当然,狗并非无任何用处。在笔者调查期间,有瑶人提及,“以前家里养的狗死了,家里人没有吃它,埋了。它保护过家里的鸡,还抓偷吃鸡的野猫给我们吃。狗还守过菜园,免得鸡乱吃菜园里的菜”。尽管狗可能发挥捍卫和猎取肉食的功用,但这种功用具有偶然性;况且在瑶人狩猎的过程中,狗并不似我们想象的那样充当了得力助手,反而是那些石块、绳套、竹弓、猎枪等工具重要得多。当蓄养能力不足时,蓄养“狗”或许可以获得一点儿好处,但瑶人不得不接受养狗在农业和家畜生产中得不偿失的现实。

如此,狗难以普遍地在蓄养中获得位置,这使它成为另类的、不值得想的食物。这样,在乏狗可食的瑶山,遵从食狗禁忌轻而易举。一言以蔽之,食狗禁忌与其说是文化惯性作用下的习俗延续,毋宁说是瑶人自给农业与家畜生产的最优选择。

1950年获得解放后,乳源瑶人的生产逐步发展,物质生活水平不断提高,随之而来的是食物的改善与家畜饲料的变化。1957年,乳源瑶区有水稻3600亩,人均0.4亩,其中2600亩是土地改革时汉区送给瑶人耕种的,如此,瑶人口粮较解放前有所增加。1977年,瑶山试种“杂优”水稻成功;1984年,乳源全县推广早、中、晚稻全面种植杂优稻;1989年,全县人均口粮达306公斤,基本上每天都能吃上两三餐干饭。人类学者吴国富从乳源农村基层统计年报中知悉,2003年前后,必背镇必背村粮食已基本达到自给,各户都有部分剩余粮食。如今,乳源瑶人已普遍以稻米为食,多为干饭,仅晨食粥或米粉,而杂粮如玉米、芋头、番薯等退出了主食行列,被用来喂养猪、鸡、鸭等家畜,少量拿来出售。不过,改革开放后,不少青壮年劳动力外出打工,瑶区大多数人家因劳动力缺乏转而一年仅种中稻;受电站与水库大坝影响,1980年以后,山水陆续被截流,瑶山大量水田变成旱地,被改种杉木、杂粮、蔬菜、姜等,乳源必背今天仍有条件大规模插禾的仅见于桂坑尾、方洞和上塆等村,其他村民于20世纪90年代后在政府引导下或外迁至平原地区耕种、打工,或留居瑶山租种邻近的汉区水田。但总体来看,水田所产的粮食仍能满足瑶人自给,而且自从实行生产责任制后,瑶山农户有了自留山和责任山,主要靠种植和售卖杉木、棕、竹、油茶等获得经济收入,又引入旅游、运输、采砂等多种经营,生活得到极大改善,一些家中已无水田耕种或乏劳动力耕种者,可自行购买稻米食用,而旱地及林地间种植的杂粮足以供养家畜、家禽。

与之相应的是,乳源瑶人的餐桌已不乏肉食。20世纪80年代以前,瑶人只有圩日赴桂头、大桥等乡镇的圩场才能买得生鲜猪肉。此后,没有圩场的必背、游溪、东坪等瑶区乡镇所在地日日都有猪肉、鱼和豆腐摆卖,猪肉成为瑶人极为日常的盘中肉食。如今,在瑶山,大多数人家畜养的猪、鸡、鸭仍仅供自给,瑶人并不期望将它们拿到市场上售卖,而宁愿自食,因为这时他们对肉食的关注不再是“有吃”,而是“好吃”。在他们看来,家畜在喂养成本和时长上远高于山外养殖场饲养的畜类,故而肉质更佳。同时,瑶人的蓄养能力已大为提高,蓄养安排也有所调整。牛,蓄养人家大减,缘于小型机械耕田者日益增多。猪,仍饲养一两头,喂煮熟的剩菜、杂粮、谷糠、猪草,或冬至时宰杀后腌制腊肉自食,或秋冬拜王、度身期间祭神,或清明时祭祖。鸡,一般一批喂养十只左右,但以鸡蛋孵化鸡雏者已不多见,瑶人通常赴圩场购买稍大的“饲料鸡”(此“饲料”,瑶人特指饲料加工厂生产的饲料),在鸡舍或山间续养数月即可除去“饲料”味,改善肉质,一年至少可喂养两批鸡食用。至于鸭,瑶人已有能力购买七八只在溪涧放养,尚未食完就可随时再买再养。如此,瑶人的肉食花销由以往的拮据转变为如今的宽裕,种山所得的杂粮则成为家畜饲料的重要补给。更进一步,不少瑶家甚至完全有余力养狗了,它们吃主人剩下的饭菜,甚至是骨头和肉。

这样,乳源瑶山喂养的家畜体格普遍较以往肥壮,养狗成为越来越常见的事情,而狗成为瑶人偏爱的肉食。特别是20世纪90年代以后,大量瑶人迁居汉区,在汉人食狗之风的习染下,山里山外,瑶人食狗的现象不断增多。笔者从访谈中获悉,如今,瑶人认为狗肉好吃,以至于宁愿将自养的狗与亲属或朋友分享,或贱价卖给他们,而非摆到市场上卖给陌生人。当然,在日常生活中,瑶人喜爱狗这种忠实的动物,但还达不到宠爱的程度,或许它可以偶尔陪伴家人,但他们更倾向于把它看作未来餐桌上的美味食物。现在,乳源瑶人流行一句俗话,即“养狗是为了过年”,养数条狗者待年末卖出多余的狗,未养狗者也乐意出钱购买它们以充作年货。于是,在瑶人当下的观念中,狗的最大价值就是“肉食”。

此时,乳源瑶人对“好吃”的追求,远不止狗肉,他们还需要其他的肉食来调剂日常饮食。除赶墟时偶尔购买牛肉外,瑶人还在空暇时赴水坑、山林猎捕野味,如野猪、山鼠、蜂蛹、螺、蛙、鱼、鸟等。对他们而言,野味肉质的紧实、鲜甜是家畜难以比拟的。尽管瑶人听闻过现代医学的寄生学说,但他们对于祖祖辈辈传袭下来的食野风习更为信赖,确切地说,“好吃”战胜了外来的病源之说。随着经济林木的生产和水电开发,瑶山的动物资源在近数十年锐减,但瑶人猎捕野味的工具已大为改进,这使得他们仍能猎获些许野味。

纵观乳源瑶人食物结构与家畜饲料的变化可知,“狗”是否可吃并不在于其本身是否可吃,而取决于特定时期人们是否有条件蓄养它,亦即取决于它在特定社会的食物系统中存在的机会,该食物系统是人们在其所处的实际生态与生产中作出的最优选择。当相关要素变动时,人们会适时调整蓄养安排,不可吃的成为可吃的,甚至好吃的,那种认为食狗将引发疾病的观念也随之消弭。类似地,以往食用的野味仍然被认为好吃,在于人们还有能力获取它们,且闲时狩猎不会妨碍生产与生活。

四、结论

从文化角度考察,食物与神灵信仰之间的“隐喻”关系,对于特定时期的特定食物禁忌具有解释力,但这种关系并不能从象征主义者所谓的“分类”层面揭示禁忌食物的特定性,而有必要回到特定地方社会的历史语境,探求隐喻背后的特定现实与意图。其中,乳源瑶人对“蛇”的龙神隐喻以他们所在的山地生态及其潜在自然灾害为根据,对山之“龙”的维护与否关系到瑶人的安危存亡;对“狗”的狗头王隐喻则以先祖立功、后人耕山免除赋役的正当性为根据。此后,在汉人饮食文化的影响下,食狗、蛇禁忌普遍解除,唯有师爷和度身者以特殊禁忌重塑其特殊身份和价值,由此应对民主改革以来其社会地位与权威失落的现实,而他们缩减禁忌人群的意图是吸引更多瑶人复兴宗族文化。

食狗禁忌与解禁并不能从“文化”角度获得充分的解释。明初以来,在王朝的征剿与招抚之下,广东地区无籍的“化外之民”或逋逃,或渐入版籍、贡赋税;面对地方士绅、胥吏的肆意科敛,转向定居的乳源瑶人只得靠应承赋役来保全人身与田产,以免除赋役为主旨的“盘瓠神话”随之衰落,狗与盘王之间的隐喻普遍消解,但食狗禁忌仍然存续。从食物系统的现实来看,中华人民共和国成立前及成立初期,在生产和蓄养条件有限的情况下,乳源瑶人不得不慎养“狗”这种不经济的动物。此后,随着20世纪80年代以后生产责任制的落实,尤其是林业等多种经济的发展,瑶人的生活水平逐步提升,食物结构与家畜饲料大为改善,养狗不再是蓄养负担,而狗渐渐成为“好吃”的食物。

特定食物“禁忌—解禁”的历史过程,反映出“文化”与“食物系统”各自具有一定的解释力,也呈现出两者共同作用的情境。食狗禁忌的解除,既关涉食物生产与营养获取的变化,又受到汉人饮食风习的熏染。特定的食物禁忌及其疾病观,实质上表征了人与自然、人与超自然、人与社会之间的特定关系。在历史情境中把握动态的“关系”,有助于厘清“文化”与“食物系统”的作用机制。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《民俗研究》2019年第3期

图片来源:网络

专栏连载

拓展阅读

111.新青年 | 王旭:《民间笑话的民族志研究:以万荣笑话为例》

110.新青年 | 郭永平:太行八陉与山西传统文化景观构成探析

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛