主编推介

本期新青年郭永平,山西忻州人,人类学博士,山西大学文学院副教授。主要研究方向:区域社会史。本文拟以太行八陉的交通线为例探讨山西传统文化景观构成,将文化景观置于整体的、流动的、时空结合的状态中,考察道路与景观媒介、族群认同、宗教文化之间的复杂关系。在此基础上进行“风景道建设”,在保护道路文化遗产的原真性、完整性的同时,提振地方经济、重塑族群认同,推动乡村振兴与区域复兴。

太行八陉与山西传统文化景观构成探析

郭永平

原文发表于《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》

2019年第2期

【摘要】从历史上看,以“太行八陉”为交通线而形成的错综复杂的族群互动和贸易往来使得晋冀豫区域之间和区域内部的联系更加紧密。随着现代交通体系的进入且不断拓展,区域社会中原有的网络和流动的关系正经历着深刻的重构。开展太行八陉与山西传统文化景观构成的研究,就需要将道路遗产这样的文化景观置于整体的、流动的、时空结合的状态中,考察道路与景观媒介、族群认同、宗教文化之间的复杂关系。在此基础上,要进行“风景道建设”,在保护道路文化遗产的原真性、完整性的同时,提振地方经济、重塑族群认同,推动乡村振兴与区域复兴。

【关键词】太行八陉;文化景观;道路遗产;“风景道”建设

一、问题的提出

20世纪90年代以来,西方人类学界开始关注景观问题,其景观人类学的研究主要有两个观点:“一是以‘空间’概念为基础的‘生产论’;二是以‘场所’概念为基础的‘建构论’。”在此基础上,日本人类学家洋河和尚对历史性景观再生产的问题展开了研究,提出了“多相律”的概念并探索了其研究路径。[1]文化景观与遗产密切相关,1992年,在美国圣达菲举行的世界遗产委员会第16届大会上,提出了“文化景观”的概念,并且文化景观也被正式列入世界遗产的范畴。《保护世界文化和自然遗产公约》(以下简称《公约》)指出:文化景观属于文化遗产,“见证了人类社会和居住地在自然限制和/或自然环境的影响下随着时间的推移而产生的进化,也展示了社会、经济和文化外部和内部的发展力量”。针对“文化景观遗产”的文化和自然属性,遗产委员会将其分为四大类:文化景观、历史城镇和城镇中心、运河遗产、道路遗产。《公约》还指出,需要将道路遗产置于自然框架及其无形的和象征性层面进行考虑。道路强调国家间或地区间交流和对话,对这种景观的开发可能是宗教的、商业、行政的。因此,道路遗产具备了比组成要素的总和更多的价值,也因此获得了其丰富的文化意义。[1]基于此,我们需要将道路遗产这种特殊的文化景观置于整体的、动态的、交流的、空间和时间上具有连续性的状况下进行考量。

本文拟以太行八陉的交通线为例探讨山西传统文化景观构成,据《三国志·魏书》[2]记载,袁绍外甥高干,先降曹操,后又叛变。建安十一年(206年)春正月,曹操从邺城(今河北临漳县西南)西征据守壶关(今山西省长治市东南)的高干,高干远赴匈奴向单于求救,单于不应。三月后,曹魏军队攻克壶关。我们所熟知的《苦寒行》约作于此次西征途中。全诗通过对河南通往古上党地区的交通要塞——太行陉上的羊肠小路、树木萧瑟、虎豹出没、漫漫大雪等物象突出了当时太行山之“艰险”。虽然山高路险,然而至迟从春秋时期以来,山西与河北、河南两省之间还是形成了“太行八陉”这样的交通路线,“太行八陉也以其特殊的地理位置和自然险要在实现跨区域的沟通与交流方面发挥了重要作用”。[2]在古道周围不仅建立了许多聚落,而且形成了许多宗教建筑。从晚清到民国的现代化历程中,在关隘驿站早已被高速公路、高速铁路取代的今天,上述文化景观大多面临着被肢解的命运,即便是较为幸运地保留了下来,也正遭受着“美化”或“重整”。

从历史上看,以“太行八陉”为交通线而形成的错综复杂的族群互动和贸易往来使得晋冀豫区域之间和区域内部的联系更加紧密。随着现代交通体系的进入且不断拓展,区域社会中原有的网络和流动的关系正经历着深刻的重构。20世纪八九十年代以来,“路学”(Roadology)引起了学界的关注,如美国学者约翰·布林克霍夫·杰克逊的发现文化景观,[4]中国学者周永明也较早展开了路学研究,[5]而与路学相关的“文化景观带”[6]的研究,“遗产特质”[7]的分析,另外国外有“风景道”的研究,如美国的“蓝岭风景道”,[8]德国的“浪漫之路”,[9]这些风景道也都在进行着积极的探索。国外风景道的建设有了成熟的理论与实践。[10]基于上述学术考量,笔者将在整体观理念的指导下,从长时段的视角切入,将道路与聚落、景观、习俗、宗教等“碎片化”的文化景观整合起来,探讨传统文化景观的构成,考察道路遗产与景观媒介、族群认同、宗教文化之间的复杂关系。而在乡村振兴的背景下,以道路为切入点,开展太行八陉与山西传统文化景观构成的研究,重新挖掘文化景观的价值,不仅可以拓展对道路遗产的认识,探索道路景观的保护之路,总结维护文化景观遗产的经验,而且也可以为区域社会的振兴提供学理支持。

二、道路文化景观的形成

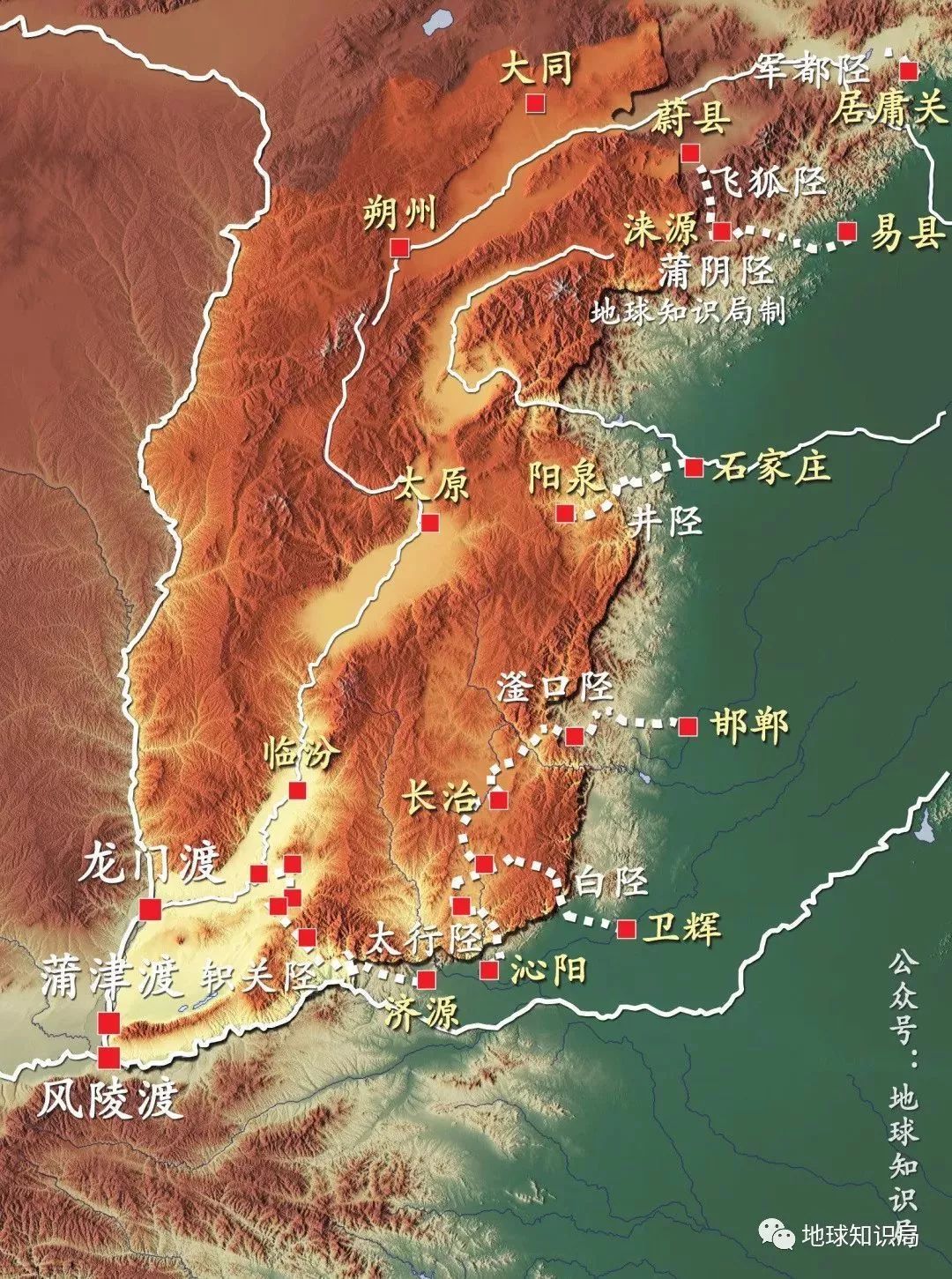

关于“太行八陉”的记载,最早见于晋代郭缘生撰的《述征记》,其曰:“太行山首始于河内,北至幽州,凡有八陉,是山凡中断皆曰陉”。[3]“八陉”是指由南至北分布的轵关陉(山西侯马经沁水至河南济源);太行陉(山西高平经晋城至河南沁阳);白陉(山西高平、陵川至河南辉县);滏口陉(山西高平、长治、黎城至河北滏口);井陉(山西太原经阳泉至河北石家庄);飞狐陉(河北蔚县经涞源到易县);蒲阴陉(山西灵丘经河北涞源到保定);军都陉(河北涿鹿、怀来至北京)的八条古道。

(一)历史积淀:沟通游牧与农耕

在古史时代,山西居于“天下之中”的地理区位,春秋战国时期,太行八陉已成为兵家争夺之地,北方大漠内外的游牧民族南下中原,需要越过太行山,山西是必经之地。就以“太行八陉”之第二陉——“太行陉”为例,《读史方舆纪要》就记载:“天井关,亦曰太行关,在泽州南四十五里,太行山顶南北要冲也。汉志注,上党三关,一曰天井关。”因“关南有天井泉三所,其深不测”而名。[4]胡骑南下,从大同赴洛阳,太行陉是必经之路。北魏的石窟艺术南传,从大同云岗到洛阳龙门,也走此道。山西的古建和石窟,绝大多数都分布在它的两旁,特别是南段,长治地区和晋城地区。[10](P175)汉阳朔二年(公元前23年)秋,关东发大水,汉成帝下诏,允许逃亡者进入太行关。后汉初,冯异从河北出发,攻袭天井关后获取上党的两座城池。晋永安元年(304年),刘渊占据山西立为汉王,为阻止晋军北伐,于309年派其子刘聪和数十名将领据守太行陉。晋太元十九年(394),后燕成武帝慕容垂经磁县率军进入天井关,攻袭慕容永。唐武德三年(620),李世民派遣将领由太行陉南下,攻打占据东都的王世充。宋靖康元年(1126年),天井关被赐名为雄定关,元末还曾叫平阳关。至正十七年(1357年),“扩廓守平阳关,保据泽、潞二州”。[5]到了明嘉靖二十一年(1542年),“闰五月戊辰,俺答、阿不孩遣使款大同塞,巡抚都御史龙大有诱杀之;六月辛卯,俺答寇朔州。壬寅,入雁门关。丁未,犯太原城。己未,俺答寇潞安,掠沁、汾、襄垣、长子,参将张世忠战死”。[6]最后,俺答折回太原,出北上雁门,往塞外而去。假如胡骑继续南下,从天井关进入河南,将会给中原带来灾难。因此,明政府下令“募兵于直隶、山东、河南”。河南怀庆府和卫辉府重修了关城和长城,并在太行山上设卡。[11]今天仍然保留着的山西天井关一带(大口村北侧)的长城就是在上述胡患前后,为时任河南巡抚李宗枢主持下修建的。[12](P637)从上述可知,道路在地理空间上的连通带动了区域社会族群的交流与文化的融合,正是借助太行八陉,“中原古文化”与“北方古文化”两大文化区系连接了起来,而山西无疑是重要连接纽带。

(二) 人文影响:地方性传说及文化传统

文化景观是人类在长期历史发展过程中在对大自然改造的基础上物化的结果,道路文化景观亦不例外。位于山西东南部的晋城,古城泽州,境内由南到北分布有三条陉道,分别是阳城到河南济源的轵关陉、泽州到河南沁阳的太行陉、陵川到河南辉县的白陉。拦车村位于太行陉上,距晋城市区37.5公里,现有村民1 800多人。碗周线(原太原到洛阳)绕村而过,是晋豫两省的重要通道之一。清代雍正版《泽州府志》记载:“(拦车镇)为诸隘口云会中区,亦豫晋冲衢腰站。”[7]《泽州府志》里还记载了一处叫“孔子回车辙迹”的古迹。“邑南四十里天井关石路,车辙迹回环约百余步,深数寸许。传孔子将适晋,闻赵简子杀贤人鸣犊、舜华,至此回车,后人因之立庙”。[8]而在民间,传说春秋时期孔子由卫到晋,路经天井关(当时属卫)星轺驿时,见有小孩以石筑城为戏,不肯让路。其中有一个叫项橐的顽童,还以“只有车绕城,而无城让车”之说诘难孔子。孔子见项橐年龄虽小,却有过人之处,于是躬拜为师,令弟子绕“城”而过。当行至天井关时,又遇到松鼠口衔核桃跑至面前行礼鸣叫。孔子见晋国玩童如此聪明,连动物也懂大礼,十分感慨,遂回车南归。[9]

位于拦车镇的星轺驿是太行陉上的重要驿站。到了元代,本地学正刘德盛在《重修天井关夫子庙记略》中说:“世传夫子至此还辕,人因建庙。壁记有唐驾部郎中程浩所撰碑、宋直龙图阁崔德符等所题柱,金则有西溪姚俊升录《寄隐者王胜之之所跋》。”[10]文中提到了庙中存有唐代程浩的碑记,因此,唐代应该对此庙有过重修。北宋理学家程颢在出任晋城知县时,建立了七十二所乡校和数十处社学,[11]天井关孔庙也得到了重修。元代延祐七年(1320年)刘复亭任泽州同知,第二年,他就“躬率僚吏诣天井关,释奠于宣圣庙”。[12]由此可见,在元代,天井关的孔庙得到了重视。而“孔子回车”故事中的核心角色孔子在金元时期的晋东南被重塑,说明这一时期在山西历史上的重要性。[13]明清之际,蒙古政权被纳入统治阶层中,蒙汉的敌对形势逐渐得到缓和,天井关孔庙不断被重修,儒学的教化作用也不断被彰显。

太行八陉上留存有无数的文化景观。如太行陉上的碗子城、天井关,白陉上古栈道,井陉上的娘子关,飞狐陉上的黑石岭,均是特定时期景观媒介、族群关系、宗教文化等的历史印记。除了上述物质文化,古道上还留存有丰富的非物质文化遗产,如神话故事、文人诗词、民间传说等。作为道路,在20世纪以来的现代化进程中,工具意义上的使命已经逐渐完成,但因文化景观承载着丰富的物质文化的、非物质文化的价值,所以其构成与演化也格外值得重视。

三、道路文化景观的构成与演化

文化景观是人类将自己的所思所想,融合到对自然景观的改造之中而形成的文化现象的复合体,在很大程度上展示了区域社会的特征。对道路文化景观构成的探析,也不仅仅指道路本身,更重要的是要将聚落、景观、习俗、宗教等方面整合起来,考察道路遗产与景观媒介、族群关系、宗教文化之间的复杂关系。

(一)“陉”上节点:古村(镇)

古道不仅沟通了地理空间,加速了人与物的流动,还促进了文化的交流。古村(镇)是古道上的重要节点。历史时期,先民穿梭于古道,来往于晋冀豫三省之间,因路途遥远,往往需要在途中歇脚打尖,沿着太行八陉的交通沿线形成了众多的古村落。历史文化名镇名村不仅是历史城镇的典型代表,而且也构成了古村镇文化景观的独特属性。目前,山西省国家级的中国历史文化名镇名村有40个,总数位居全国第一。其中,位于轵关陉、太行陉和白陉上的晋城市就有18处。

第一陉是轵关陉。在《战国策·赵策》中,苏秦对赵王说:“秦下轵道则南阳动。”秦之后,轵道在军事上的作用依然十分重要。从山西侯马出发,沿此道,经沁水可以到达河南济源。沁水县郑村镇的湘峪古堡为第六批国保单位,该村是明万历年间孙氏兄弟(户部尚书孙居相、都察院右副都御史孙鼎相)的故里。因孙鼎相在兄弟中排行第三,湘峪村又称“三都古城”。古堡主要工程大约修建于明天启三年(1623年),竣工于明崇祯七年(1634年)。古堡面积约32 500平方米,分为内城和外城,依山而建。现存主要建筑有三都堂、帅府、十大宅院、民居建筑以及祠堂、寺院等。在明末农民起义军进入晋东南后,古堡客观上起到了保护当地民众的作用。

第三陉是白陉。战国时期,平顺县便有连通河南辉县与山西长治的古道。“县城至东南至河南辉县二百五十里,西南至泽州高平县一百五十里。”[13]通往河南辉县的商贾通常要在花园村打尖歇脚,该村也就逐步发展成为太行陉上的“驿站型聚落”。康熙三十二年(1693年),花园村具有了镇的级别。民国年间,花园村还是平顺县著名村镇。现花园村下辖花园、大凹、小碑上,上北辿、下北辿、槐树坪等10个自然村。在20世纪80年代龙溪镇花园路通车之前,该村一直是上党东南部与河南安阳地区商旅往来的必经之地。

第五陉是井陉。“天下九塞,井陉其一。地记太行八陉,其第五陉曰土门关,即井陉也。”“井陉县,东南至州九十里。六国时赵地,秦始皇十八年,王翦兴兵攻赵,下井陉。汉高帝三年,韩信、张耳东下井陉,擒成安君,即此地也。井陉位于今河北省井陉西北的井陉山。陉山,在(井陉)县东南八十里。四面高,中央下,如井,故曰井陉。”[14]井陉历来是晋冀两省之间的主要大道,唐时置驿。明成化版《山西通志》载:明代驿铺递运以太原为枢纽,分正南、西南、东南、北等站,其中经故关(旧关)到直隶(今河北)直达北京的东路是重要的一条。娘子关西上、下董寨之间有一座古石桥。据清咸丰七年(1857年)的《重修石桥碑记》记载:“旧有石桥上通秦晋,下接燕赵,往来商旅靡不遵行。诚上下之要路,出入之总途也。”明代在绵河南岸、绵山山麓建筑娘子关关城后,道路改由从绵河南岸山坡通行,如今娘子关绵河峡谷南侧悬崖边,仍留有石砌垛口及石铺古道。经过关沟,可与固关驿道相通。娘子关城堡内有道光年间的《修路碑记》载:“且道途达燕赵往来之通衢,关路通山、陕西北之孔道,夫娘子关者。”虽然古道山高坡陡、通行艰难,但这条路是山西煤、铁资源通往河北井陉的重要交通线,因而晋、冀两地经商人员多从此路通行。1907年,途经娘子关的正太铁路开通。1996年,太旧高速公路开通。2009年,石太客专开通。随着这些铁路和公路的开通,井陉古道已经散失了原有的交通运营功能,但是其文化景观预计与此相关的遗产学的价值却与日俱增。

(二)“陉”上民居建筑景观群

阳城县南安阳村位于轵关陉上,是山西省历史文化名村。该村有传统民居院落二十余处,建筑面积近三万平方米,其中最有代表性的是潘家大院。早在明朝初年,潘氏家族由高平赤土坡(今店上村)迁往阳城的北安阳村。明末战乱,潘元圃又携家庭迁至隔河一里的南安阳村。潘氏最初以农耕为主,后来又在当地经营挖煤和冶炼业。乾隆年间,开始在本地和河南一带贩运阳城的铁货、土布、陶瓷以及外省的食盐、丝绸等。之后,生意遍布河南、河北、陕西、湖北、湖南等数十省。从清嘉庆年间开始一直到清朝末年,潘家陆续兴建房屋千余间。[14](P48)现存有晋贤院、账房院、西厅院、厨房院、铺院、老院、中院、茅院、碾道院、后院、东花园、西花园、中花园,俗称“潘家十三院”。其中,潘氏老院最为精湛。该院创建于清嘉庆十九年(1814年),呈典型的“四大八小”形式。潘氏宗祠位于村北的高坡上,建于清嘉庆十二年(1807年)。另外,南安阳村还有郎家大院、刘家大院、焦家大院、燕家大院等古民居建筑群。

另外,位于阳城县白桑乡洪上村的“范家十三院”也较为有名。出阳城县城东门,沿着阳城县阳济公路行七里,就到了洪上村,范家十三院位于村庄的北角。该院主人以农耕起家,明末清初开始经商,发迹后于乾隆四十七年(1782年)始建十三院。大院属砖木结构建筑,坐北向南。十三院根据地位高地进行了区分:工底院是四合院,是最高辈分者居住的地方。主房中间两节,两边各三节,中间低,两侧高,当地人叫“宫底院插花楼”,寓意主人不仅经营有方,而且后代会出人头地。棋盘院和老新院是主人日常活动的场所,小新院和窑后院为仆人居住之所。[15]

(三)“陉”上商贸家族习俗

周村镇位于太行陉上,亦是凤台(泽州县)、阳城、沁水三县的交界地带。从沁河、长河下来的货物,过周村,东行天井关,进入河南。周村向西可达平阳(临汾)、陕北,以及陇西。明隆庆四年(1570年)的《泽州周村镇重修庙祀记》就记载:“(周村镇)当秦晋之交,东逾桃固,西陟东为,南越天井,□止于斯,往来于斯,亘古今之达到也。”明清时期,周村镇煤炭、冶炼、手工业、商业发达,有大小店铺、商号七百余家。如今,古民居建筑群和明清商业街保存还较为完好。当年的盐行、布行、茶楼、酒馆、客栈、驿馆,现在被改造为商店,镇里还有魁星阁、范氏庄园、郭家大院、潘家大院等民居建筑。陵沁、碗周、晋阳高速三条过境公路贯穿全镇。2014年,周村镇入选“中国历史文化名镇”。

阳城的上庄古村是国家历史文化名村,皇城村、郭峪村是国家级传统村落。据《上庄古村》记载:“明清时代,三庄70%以上的家户均外出经商,远者到广东、内蒙古、甘肃等地,近者除本省外,鲁、豫、鄂、皖、陕等省都有。远的大多外出四年,回家休息一年;近的外出二年半,回家休息半年。”[14](P183~189)不独三庄,重商之风也遍及郭峪、上伏、下伏、润城等村庄,当地还流传着“郭峪三庄上下伏,想汉老婆二千五”的民谣。经商发家的记载不胜枚举,以明末清初郭峪村的王重新为例,据《郭峪村志》载:“(王重新)为人机警,有谋略。他经商致富,乐施好善,任社首多年,曾多次捐资办理社事。”[16]《墓志铭》载:“七岁而孤,年十四即挈父遗橐行贾长芦、天津间,附拾仰取,不数载遂至不訾。因不复身贾,其所用人无虑千数百指,皆谨奉诫无敢欺。”由此可知,王重新是靠经营长芦盐和阳城铁货之间的贸易而致富的。崇祯八年(1635年)郭峪村修城,他捐白银七千两。泽州是北上太原,南下河洛,西去陕西的重要通道,是河东盐及本地物资向东南转输的必经之地。泽潞商人就崛起于这样的区域环境中,经商致富后,他们不仅回馈乡梓,而且还在当地修建泽潞会馆,推动了当地经济和文化的发展。如洛阳老城中的潞泽会馆初建于乾隆九年(1744年),在乾隆二十四年(1759年)创建关帝庙时,225家商号参与其事。明清时期,以经营盐铁、丝绸等闻名天下的泽潞商人,在地区性贸易活动中扮演了重要角色。[15]泽潞商人沿着轵关陉、太行陉、白陉,南下中原,在拓展贸易网络的同时,还将关帝、汤帝、舜帝信仰等沁河流域的神明系统带到了当地。基于此,我们需要走出传统的商业史研究视角,将泽潞商人置于区域社会变迁的脉络中,才可能加深对区域社会的理解。

与“山谷险阻、溪河清冽、地僻岩深”等不利状况形成鲜明的是山西蕴藏着丰富的煤炭、铁矿等资源,借助太行八陉的交通线,这些资源被运输了出去。也正是因其特殊的地理环境,以及历史时期商业的发达,才创造了历史悠久的古村镇、精美的民居建筑,壮观的宗教建筑等文化景观。

四、景观建设与区域振兴

交通在区域社会中的重要性不言而喻。“交通为空间发展之首要条件,盖无论政令推行、政情沟通、军事进退、经济开发,物资流通,与夫文化宗教之传播、民族感情之融和、国际关系之亲睦,皆受交通阻阻之影响,故交通发展为一切政治经济文化发展之基础。交通建设亦居诸般建设之首位。”[16](P1)道路的延伸方向不仅代表着该区域文化交流与经济往来的方向,同时道路的辐射力又会带来区域社会的变迁。近代以来,随着公路、铁路的修筑,古道原初的交通、军事、行政、商贸等功能逐渐散失,与之相伴而行的是古道两边曾经繁荣的古村(镇)也逐步衰落。就以“太行八陉”为例,20世纪以来,随着山西去河北铁路的修筑,山西到河南公路的修筑,井陉、太行陉、轵关陉、白陉等古道逐步被废弃。与此相关的是村落空心化、人口老龄化的现象日益严重,其根源在于遗产观念的淡薄、文化认同感的缺失。因此,在从文化景观到构建景观遗产时,怎样既保存其文化遗产特质,又实现古道周边村落中民众“诗意的栖居”,这是古道遗产得以保护,且能够延续下去的重要条件。

景观是人与环境的同一体,是在历史过程中形成的,它本身就蕴含着对历史过程的记忆与解释。[17](P8)而作为独特的景观,道路是人类在改造自然景观的基础上所构建的文化表达的媒介,也是塑造身份、激活记忆、延续信仰的重要工具。山西因其独特的地理位置、悠久的历史文化而造就了大量的文化景观。“一方面,透过景观的变迁,可理解人类生存与改造世界的途径 ,亦可从中窥见人类文化内涵的丰富性;另一方面,景观也塑造着人群, 一切景观都拥有着某种潜在的内涵,为社区提供认同感和利益。”[18]道路上的人是流动的,道路以及道路边的景观也是不断被重新塑造的。首先,道路景观的研究需要从传统的以社区、村落、工厂等的“点”的场所民族志,转换到人或物在沿着“点”和“面”的轨迹所型构的“线索民族志”,[19]这在探索民族志新的书写范式的同时,也对理解跨区域社会的历史与现状,透视中华民族的“多元一体格局”都具有重要价值。其次,道路的研究并非是在延续传统的“交通志式”的书写方式,而是要探究道路对跨区域社会民众生活的影响。因此,构建景观、发掘遗产、传承文化,最终构建“诗意的栖居”之地,这应该是路学研究的最终目的。最后,道路的研究,还需要在“文献+田野”的基础上探索新的研究方法和研究框架。上述论述给予路学研究的启示在于,在时代转型的过程中,我们可以以道路的探讨为切入点,将区域文化的历史与现状,跨区域社会的文化交流与沟通,以及普通人的社会记忆与身份认同等方面勾连起来,以此对这个巨变时代的社会图景进行“深描”。就上述意义而言,开展路学文化景观的探索,不仅为中国人类学的本土化与国际化提供了思路与方法,而且是在迈向“社会人类学的中国时代”中建构一种新的人类学文明社会的研究范式。

在山西境内,城镇基本是沿着“太行八陉”分布的,在太行山东麓的冀豫两省,许多重要城镇也是因古道而设,而聚落或城市的兴衰又与陉道有着密切的关系。近年来,线路景观的遗产化与资源化日益引起了社会各界的注意。为了发展地方经济,自20世纪90年代以来,山西、河南两省利用太行山独特的自然生态条件和陉道遗产陆续开发出了一系列旅游景区,如河南沁阳市的丹河峡谷风景区,山西晋城市泽州县的青莲寺风景区、高平县的长平之战遗址、沁水县的三都古城、阳城县的皇城相府、蟒河风景区,长治市壶关县的太行山大峡谷景区,上述地方政府试图利用陉道途径地区独特的自然景观与人文景观,发展旅游产业,促进地方振兴。然而,已经展开的对于自然景观和文化景观的保护与开发大多采取的是“点”的保护、“面”的保护、“集群式”[20]的保护。众所周知,太行八陉周围文化景观随处可见,然而在现代化的进程中文化景观大多面临着被肢解的命运,即便是较为幸运地保留了下来,也正遭受着“美化”或“重整”。笔者认为,对于道路遗产这样的文化景观不能用传统的保护方式,而是应该开展“风景道建设”,将环境资源保护、立体景观营造、道路设计规划、综合服务设施等方面结合起来,在保护文化遗产的原真性、完整性的同时,塑造乡村特色、提振地方经济、重塑族群认同。总之,文化景观不仅是适应当地自然环境的产物,也是区域历史再造与重塑的产物,对道路这样的特殊文化景观应该在整体的、流动的、时空结合的遗产保护理念的指导下,同时也要开展“风景道”建设,探索道路景观的保护之路,总结维护文化景观遗产的经验,以加快乡村振兴与区域社会复兴。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《广西民族大学学报(哲学社会科学版)》2019年第2期

图片来源:网络

专栏连载

拓展阅读

109.新青年 | 刘文江:神奇记忆:一个重要的欧洲传说学概念

108.新青年 | 李渊源:1958—1983中国乡村社会婚姻礼俗变迁探微

107.新青年 | 郭恒:《山海经》在海外的神话学研究——以石听泉的英文译著为考察中心

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛