主编推介

本期新青年刘文江,男,汉族,文学博士。现为兰州大学文学院戏剧影视文学研究所副教授。主要从事传说学、口头诗学、电影理论研究。本文说明欧洲的民俗学家们围绕冯·西多提出的“神奇记忆”和“虚构传说”这两个概念做了大量研究,在传说研究中开辟出来了取向不同的领域,同时“神奇记忆”这一概念对新时代的传说学研究也具有极强的启发性。

神奇记忆:一个重要的欧洲传说学概念

刘文江

原文发表于《民间文化论坛》

2018年05期

摘要:“神奇记忆”和“虚构传说”是瑞典民俗学家冯·西多所提出的传说分类体系中的重要概念。在数十年的时间里,欧洲的民俗学家们围绕这两个概念做了大量研究工作,在传说研究中开辟出来了“传说的形式”“真实性”“相信性”及与信仰的关系等与传统的“史实性”研究取向不同的领域。同时,“神奇记忆”这一概念所包含的个体特征对新时代的传说学研究也具有极强的启发性。

关键词:神奇记忆;虚构传说;传说;个人知识

从19世纪初格林兄弟开始,民俗学家就开始了对传说的分类工作。格林兄弟把他们搜集到的日耳曼传说分为三类,包括历史传说、神话或魔鬼传说、起源或解释性传说,认为传说带有史实性(hisitoricity)的特征。到了20世纪,欧洲民俗学者在传说与历史的关系这一维度之外,开拓出了传说与信仰、传说讲述中集体因素和个人因素等等不同的研究方向,进而又提出了各种不同的传说亚体裁(sub-genres)。其标准不再仅仅是依照内容,也以讲述者的态度与叙事风格为标准进行分类,在这样新的研究范式的刺激下,那一时期的传说研究取得了很大进展。在这个新颖的体系中,有一个概念非常重要,那就是“神奇记忆(memorate)”。

一

Memorate概念的提出

1934年,瑞典学者卡尔•威廉•冯•西多提出了一个有关传说的概念“神奇记忆”。这一概念具有两个层面的意义:一是字面的含义,memorate来自于拉丁语memoratum,是“记忆”(remembered)的意思;二是词的意指意义,指一种经验的叙事,它是对个体(非本人)或叙事者本人所经历的、与他关系密切的超自然现象的一种描述,“有关人们自己纯粹个人经验的叙事”。

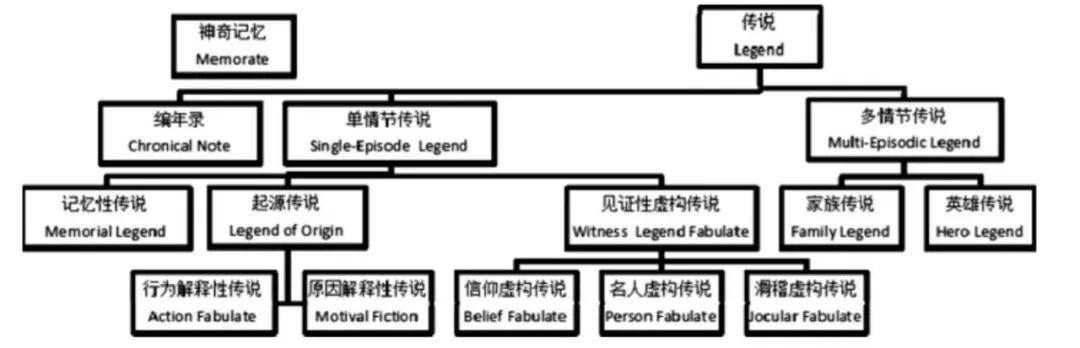

冯•西多对传说的分类分两步进行。在之前于1931年所发表的论文《关于民间传说》(“Om folkets sägner”)中,他以内容为标准把传说分成了5类:记忆(纪念)性传说(memorial legend)、起源传说(legend of origin)、(宗教)见证性传说(witness legend)、家庭或家族传说(family legend)、英雄传说(hero legend)。接下来在1934年的文章《散体民间文学的分类》(“Kategorien der Prosa-Volksdichtung”)中,冯•西多的分类标准有了较大的变化,他根据传说的不同属性对其进行了层级化的分类(见表1):

表1

第一层级是传说(legend)与神奇记忆。接下来在第二层级里,冯•西多把传说按照不同的结构分为编年录式的、单情节传说以及多情节传说。第三层级就是1931年传说分类体系中的五种分类,前三者是单情节的,后两者是多情节的。编年录处理各种主题,例如古代某个国王的生平,并且总是和各种各样的传说连在一起,没有三级细分。第四个层级是对起源传说与(宗教)见证传说的细分。起源传说又被分为有关行为的传说(action fabulate)与有关原因/动机的虚构性传说(motival fiction);见证传说被改造为虚构性见证传说(witness legend fabulate),分为信仰传说(belief fabulate)、名人传说(person fabulate)以及滑稽传说(jocular fabulate)。

冯•西多在1934年的文章中提出了两个全新的概念,用以增加他分类的复杂性。那就是“memorate”与“fabulate”(词根为fabula,有虚构、故事的意思)。前面已经介绍了“神奇记忆(memorate)”的基本定义,在冯•西多新的分类体系中,“神奇记忆”被拿来与传说(legend)对比,其差别在于个体经验与集体经验的不同。但是,二者的区分也不是绝对的。例如memorate虽然发生于个人叙事,列在第一层级,但它可能会进入到第三层“记忆(纪念)性传说”(memorial legend)的讲述中去。

对于fabulate,冯•西多是这样看的:“那些被严格地(properly)称作短的、单一情节的传说,它是真实的、建立在实际正在发生以及可被观察的因素基础之上的故事,不过在这个真实的背景之上却常常被人们虚构的想象所变形。我建议叫这些传说(sagns)为虚构传说(fabulate)。它分为三种,有关信仰的虚构传说(belief fabulate),它与大众信仰相关,也经常和人、客观物等等有关,信仰充当了一种力图肯定故事真实性动机的判断准则。还有玩笑或滑稽的虚构传说(jocular fabulate),例如在安蒂•阿尔奈《民间故事类型》中的‘愚蠢魔鬼故事’。另外就是名人虚构传说(person fabulate),这些故事与那些确定的、有名的人连在一起,有时他们会扩展成为系列的虚构传说。虚构传说中最大的一类是起源传说,他们在特征上是虚构的,我把它们分成两类:第一种起源虚构传说为(语法上)‘富于叙述能力的’(narrative,adj),而其他一些,‘断言式的’(assertive),我称其为‘虚构原因的’。前一种起源虚构传说可划分为有关动物起源的寓言——我把阿尔奈的2型故事‘钓鱼的尾巴’作为例子;以及‘模仿’(传说),它是建立在对动物声音的模仿基础上的虚构传说。”

从以上的叙述我们可以看出,冯•西多对传说的第二次分类比较复杂,而且不同层级分类的标准也有所差别。第一层是来自个人与集体传承的标准;第二层是结构的标准;第三层是内容的标准;第四层却又把真实与虚构这一讲述功能作为标准。后来不少民俗学家认为,由于分类标准的多重性,这一分类体系不能算作成功。但是这些标准的引入,突破了格林兄弟以内容为标准的分类原则,使传说研究不断丰富起来;同时我们也可以说,冯•西多所遇到的理论困难其实是由传说这种口头文学体裁本身的复杂性造成的,这是当时研究的时代性难题。

除了对传说真实性的探讨之外,在冯•西多的理论预设中,由于神奇记忆是个人遭遇超自然力量而产生的经验,所以它与民间信仰的关系也非常密切。另外,在研究神奇记忆真实性的基础上还衍生出来了其他问题:“传说是如何令人相信其为真的?”神奇记忆、虚构传说是否属于传统的口头文学体裁?如果是传统体裁,那么它们在讲述语境中的地位、价值又如何?如此,一系列后来传说研究中的重要问题慢慢出现了。

二

欧美学者对“神奇记忆”的研究

20世纪60—70年代,欧美学者又重新开始关注冯•西多一度被忽视的“神奇记忆”概念,其中有代表性的文章有以下几篇:芬兰土库大学劳里•航柯教授的《神奇记忆和民间信仰研究》(1964)、赫尔辛基大学蓬提开嫩教授的《信仰、神奇记忆与传说》(1968),以及美国印第安纳大学琳达•戴格教授的《神奇记忆与元神奇记忆》(1974)。在这些学者中,琳达•戴格由于是匈牙利裔,早期在欧洲接受民俗学与传说研究的训练,因此尽管她在民俗学其他领域的研究中,广泛应用美国学派的方法,但在传说研究方面,则有明显的北欧学术的烙印,仍可看成是欧洲传说学派的一分子。

航柯:

“神奇记忆”与民间信仰和民众心理的关系

劳里·航柯 (Lauri Olavi Honko,1932—2002)

航柯教授首先认为“神奇记忆”是一种传统体裁,不过人类学与民俗学看待这些口头叙事的态度是不一样的。人类学家常常会把材料中所包含的不同信息看成是具备同样价值的证据,这往往容易得出作为个人经验的“神奇记忆”是该地社会所普遍共有的社会性信仰的结论,而民俗学家却轻易不会对此下“集体传统”的结论。尽管民俗学家的研究也存在很多问题,但是他们会从这一体裁入手,去调查个人和群体的关系。

民俗学家的这一取向是受冯•西多的学术观念影响的:冯•西多主张,传统的民间文学体裁在特征、功能、遗留(survive)和分散传播中所体现的变迁是不同的,它们受不同规律的控制。如果不能将研究工作建立在不同类别的基础上,将无法获得科学性的认识。可是尽管如此,当时其他地方的民俗学家们并没有和冯•西多在传说体裁的分类问题上取得一致,冯•西多的概念和研究思路只在北欧的学者中得到深入的研究,没有被当时的国际民俗学界集体接受。

现在看来,冯•西多以上的概念和观点对“什么是民间信仰”这一问题有极大的帮助。航柯认为,民间信仰具有实践的价值,它使用一种直接的、概括性的陈述形式来陈述一个事实。但这常常使搜集者产生错觉,认为其中的“神奇记忆”是普遍性的,从而忽视了其个人经验的成分。学者们通过自己的增益让人们认为信仰是“集体传统”,这恰恰错了,它是一种个人的传统。学者们观察到的信仰,常常是从讲述者所叙述的几个“神奇记忆”中概括出来的,然而这却让调查者自认为见到了比之更为广泛的社会层面所拥有的信仰。个体传统与集体传统之间所存在差异的问题,往往被学者们所忽视了。

航柯认为冯•西多通过对“神奇记忆”的定义抓住了民间信仰的本质——它应该是建立在具体的、个人经验的、感官知觉强化基础上的存在。而“神奇记忆”概念则揭示了超自然的传统如何被现实化以及如何直接影响了人的行为。

对“神奇记忆”的研究,航柯沿用了普通心理学和社会心理学的方法,特别是其中功能—心理的研究方法。他认为在“神奇记忆”发生之前存在着前提性或预设性的两种心理框架:一种是自然发生的,一种是由社会角色决定的。

第一种框架下研究者需要通过知觉心理学的手段考虑超自然经验中的真实性(的来源)以及人们所获得的这些经验体现出的强度的等级(degree)。航柯为超自然经验的得来设计了这样一个简单的图解:已经习得的传统(learned tradition)是最外围的因素,包括各种传说、“神奇记忆”、该人较早的和异于寻常的经验等等,它们不直接形成超自然感知经验,但却是基础性的;外在感知条件比如“黑暗”等等也会促进形成超自然经验;就人的心理活动而言,个人的心理条件,比如劳累,会和其他社会心理因素,如价值观、标准/偏离标准、惧怕(精灵的)惩罚共同构成了“冲突—压力”,接着便产生了“原发性刺激”(primary stimuli),形成超自然经验;还有外界的“引发性刺激”(releasing stimulus),比如一种“奇怪的”声音,会形成超自然经验;直观的视像,比如亲眼看到了“精灵”,也会形成超自然经验。这个心理框架构成了感受者心理中的一种解释模式,也就是心理压力产生心理冲突,使信仰知识和感受被现实化。以上的经验通过讲述成为了“神奇记忆”。当然,还有一种情况是尽管人们可能处在这个心理框架与解释模式中,但是对超自然经验的解释行为也就是“叙事行为”却未必会发生,航柯认为这一类超自然经验没有确切的形象,可称为“内在的阶段(numen stage)”。

与冯•西多认为“神奇记忆”是纯粹的个人经验不同,航柯认为对它的界定可以更宽松一些。“神奇记忆”也可以是传统的、人们的惯常(stereotype)经验,这在他的第一个心理图示中能够看到。外围的因素例如“已习得的传统”可能会使人们早已了解并熟识这一体裁。当然,民俗学家去区分有个人色彩的“神奇记忆”与司空见惯的、具有国际色彩的传说并不困难,但这中间特别是形式方面的变形还有不少领域有待了解。因为在其中,有一些“神奇记忆”会发展为传说。另外当某些超自然力量的叙事从一个地区传到另外的地区,一些不必要的细节丢失了,一些新的母题附加上去,此地的“神奇记忆”传统和信仰传统让流传过来的“神奇记忆”更符合该地的特征,它不再与原来的叙事接近,这一类可以被称作信仰传说(belief legend)。

航柯以为,一般而言,传说(即稳固形式的legend)是不能用来证明一个精灵信仰的。有时候这样的作用正相反。一个迁移传说(migratory legend)的任务不是来证明谷仓中有精灵存在,而是去证明谷仓中的火是神圣的,必须小心处理。大部分传说是借助它们具有极端性的和令人惊奇的母题及叙事价值而保存下来。有时可以叫它们“虚构传说”(fabulate),有时叫它们娱乐传说(entertainment legend),不管在什么地区它们都没有民间信仰的基础。

因此,在一个经验性的调查中,判定“神奇记忆”或者超自然力量(经验)必须要确认其最初的信息来源,于是调查的中心问题就是超自然经验发生在哪里、在什么时候、以及为什么,并且人们在超自然的情境中扮演了什么样的角色。

第二种“神奇记忆”发生之前存在着的心理框架是由社会角色所决定的。“神奇记忆”的讲述提醒民俗学家需要重新认识叙述者。航柯并不赞同那种认为信仰首先是由那些“天赋的叙述者”所拥有的。他认为不同的社会角色拥有不同的社会传统,这些分割的传统凭其各种不同的价值观和标准引导或者修改“神奇记忆”的讲述内容。

在讲述中,解释能力和拥有超自然力的经验在不同的个体身上并不同步发展,对传说的解释常常会被具有社会威望的个体所决定,航柯利用社会心理学的术语称之为社会控制过程。也就是说,在“内在阶段”,“神奇记忆”可以说是纯粹个人的,但是他一旦说出来,就不得不受社会的影响,讲述者所扮演的社会角色及与社会环境的交流,会修正他的个人经验,使其更符合社会大众的理解。这时冯•西多的早期定义就产生了动摇。并且在说出来之后,或者说得到肯定之后,“神奇记忆”又会经历“重复”以及类型化的过程。在这一时期,民俗学家们所说的重复律开始起作用,于是母题就此可能产生。正如航柯教授最后总结的那样,当研究者研究民间叙事传统中“超自然传统”的生活时,“神奇记忆”和传说,特别还有那些将个体叙事导向以及修正为“传统”的社会控制,它们之间的共存与互动是值得关注的。

在民间信仰领域,传说的讲述是非常复杂的问题。当代研究者实际上也不断在重复冯•西多所批评的那些针对不同叙事经验不加分类的错误。航柯对“神奇记忆”概念的发展主要是强化了个人经验在民间信仰中的价值,他所强调的个人经验以及对两种讲述传统和预设的心理框架的区分,对我们当代的传说研究非常具有启发意义。

02

蓬提开嫩:

“神奇记忆”与传统传说的关系

航柯教授对“神奇记忆”的研究主要着力于其与信仰的关系及背后的心理问题,蓬提开嫩教授则比较深入地探讨了“神奇记忆”与传说之间的关系。

在《信仰、“神奇记忆”与传说》这篇文章中,蓬提开嫩首先梳理了“神奇记忆”概念的提出以及后来学者的研究情况,暗示包括航柯在内的民俗学家们关于“神奇记忆”——“传说”的提法未必正确,而他本人的关注点在于区分“神奇记忆”与传统意义上的传说之间的模糊边界。接着,蓬提开嫩提出了传说与“神奇记忆”各自的特征是什么,以及哪一种标准会让这有一个恰当的区分等等问题。

冯•西多主要想仿照林奈式的植物学分类法,对传说做一个科学的、体系化的分类。前面已经叙述了冯•西多在1931年和1934年两次提出的传说分类,在蓬提开嫩看来,这些分类的疆界是不清晰的。即便加上结构的因素,也用处不大。倒是“神奇记忆”和“虚构传说”是其中最有用的两个术语。“神奇记忆”术语本来是冯•西多为了帮助界定记忆(纪念)性传说的,他把记忆(纪念)性传说(memorial legend)定位为与现实中明确的事件与人物有联系,并且很少向外传播的叙事。记忆(纪念)性传说产生于“神奇记忆”,假如人们对后者感兴趣而多次重复讲述,在其进入之传统后,它的内容和风格就会发生了变化。所以界定“神奇记忆”的标准首先应该是传播(transmission),接下来才是内容与风格。冯•西多的定义中有不少缺陷:首先这一概念强调第一人称叙事的形式;其次它强调必须是个人亲身经历过的经验。因此,从前那个对民俗学家很有影响力的集体传统概念(本身也是经验)找不到了;第三,冯•西多强调从“神奇记忆”到传说这一过程中,它只能变化为记忆性传说(见前述)。在这些限定条件中,冯•西多本人过于强调个人因素的做法使得“神奇记忆”概念的应用变小了,后来的学者则使用得更广泛一些。

“虚构传说”的界定范围也比较模糊,“信仰虚构传说”(belief fabulate)与童话(märchen)、名人虚构传说(person fabulate)与笑话(schwank)之间的疆界不太清楚。一些关于动物的起源传说与动物寓言也不太清楚。总之这些概念缺乏统一性。

蓬提开嫩教授更倾向于瑞典乌普萨拉大学的甘纳•格兰伯格(Gunnar Granberg)等学者对“神奇记忆”与传说的研究,认为格兰伯格的界定和冯•西多的定义一样重要。格兰伯格把“神奇记忆”、传说(legend)和“虚构传说”并列为同样的层面,只有传说存在一个二级分类:信仰传说与娱乐传说,其他两种亚体裁都没有二级分类。

格兰伯格说:

“传说(legend)在我看来是短的、单一片段的叙事,它的背景当然是由经验和观察组织而成的,但却不是直接来自它们,而是如冯•西多所说的,‘从结晶的心理图像中产生的一些因素中出来的。’传说被标上了新奇的民间艺术标签,但是更为重要的是它们有固定的形式,并且个体在其中却很少有选择的自由。如果个人因素更占优势,传说的不稳定就显示出来了。传统在这一区域的外围分布处在了一种消失的状态——或者有时是增长的。”

这样,传说这一大类体裁就可以通过以上简明的结构形式进行界定。

要怎样才能区分传说与“神奇记忆”?蓬提开嫩提出了一系列观点。有些时候把一个国际性的迁移传说与一个个体的“神奇记忆”区别开是很容易的。比如学者们能够很容易地确定以下三个芬兰的文本:A是一个信仰概念;B是一个memorate;C是一个传说。

A.当它(精灵)在房子里或谷仓中点燃第一堆火的时候,它看起来像一个人;

B.那个时候我住在keuruu,离kolho很近的kureniemi农舍里;我有一个婴儿,他一大早就开始哭,我起来哄他。接着我看到,壁炉前面的床上,一个老人躺在那儿。他是那么老以至于胡子和头发都长在了一起。我想,是谁不小心整夜忘了关门让那么一个人进来了。我什么都没说,那个人也是。过了一会他悄无声息地站了起来,向门走去,消失了。那天当我把这事讲给商人赫尔曼听时,他说:那老人说明了他是谁了么(show himself)?我已经想到这个人了;那就是这间屋子的精灵。我很多很多次看见过它。当我蒸芬兰浴的时候,他总是在那儿。

C.精灵(火中精灵)在它们几个中间说话。一个家庭精灵说:“在我们家,当炉门封闭的时候他们就不再画十字了。”另外一个说:“把房子烧了吧!”第一个说:“这的确是件正确的事情,连床铺床头的筛子也不剩下!”第三个想:“把它保留下来吧,别烧筛子!”于是,房子开始烧起来了。尽管如此,床头的柱子还是保存下来没被烧毁,筛子在柱子顶端。

从内容和叙事风格看,B是一个“神奇记忆”,是从一个哄孩子的妈妈那里得来的报告,是她关于精灵的个人经验。在这一个案例中,最可确定为“神奇记忆”的标志是报告中知觉心理的真实性;同样,对比三则叙事,B故事中有大量的“不必要的”情节。C是一例关于火的精灵互相谈论的迁移传说,在东欧地区广为人知,从乌拉尔到罗马尼亚乃至芬兰西部都是如此。在芬兰,这则传说不可能去证明一种信仰背景,因为它建立在一个超自然力量相互谈话的基础上。另一方面,以形式的标准,A可以被命名为一种民间信仰,超自然力量的表述在这里成为一种概括式的肯定。各种文献分析可以证明这种民间信仰属于芬兰的集体传统。

然而有些时候还存在这样的困难:在对超自然的传统的分析中,一个情境总是重复它自己,以至于没有比对或量的检验,无法得出到底是“神奇记忆”还是一则传说。举例来说,当一件遭遇超自然力量的有趣事件在某个未必是该经验发生的地区被重复讲述时,它就变化了;情节中原来冗余的(unnecessary)经历细节不见了,并且被新的、属于传说的母题代替了,这些母题与讲述内容很近似,这样二者的界限变得很难划分。它们之间的区别被神奇记忆里包含的各种变化的事实、第一手或第二手的个人经验、渐趋类型化的叙事等因素所深深困扰。由是甘纳•格兰伯格提出,个体重要性的程度是在“神奇记忆”和传说之间划出一条界线的关键。

格兰伯格区别了以下“神奇记忆”的分类:1)个体的内容与形式;2)个体形式,但却包括了传统母题的陈述;3)建立在传统与信仰因素基础上的结构化、陈规化的陈述,但它是在个人经验基础上被拓展了的。格兰伯格用下面的例子帮助解释3)这一类:

“AnderKalsson曾经经过一片Ryd附近的森林,他以前经常走这条路,但这一次似乎对他是全新的,慢慢地他发现走错道了。于是他脱下外衣,接着把它里面朝外又穿上。马上他就发现了原来的路;然而同时,他听到了一阵嘲笑的笑声,他意识到是森林精灵让他走错了方向。”

蓬提开嫩承认这种分类的合理性并且还加上了第四种类别——4)内容上是个体的,但是形式和结构上是陈规化的。

甘纳•格兰伯格认为在他的体系中,第2)类处在传说和“神奇记忆”的中间区域,数量庞大。尽管明显是个人的,但却接近传说的风格与结构特征。于是,在本来个体性的“神奇记忆”叙事中间,这一类亚体裁将会由于情节的发展(或者一个稳定的基于某种特定的程式的加入)而变为一种典型的传说。

对于“虚构传说”,蓬提开嫩教授是这样看的:“自从冯•西多以来,‘虚构传说’这一术语出现了很多种用途:1)作为散体传统的主要概念;2)作为传说的同义词;3)在‘神奇记忆’—‘虚构传说’的区别中,传说(legend)是一个上一级的概念;4)一个没有传统背景的创新性故事。由于它的太多用法,不少学者倾向于彻底取消这一术语。然而,我认为必须在一个狭窄的意义上保留‘虚构传说’——至少只要没有一个更好的术语出现——也就是,当一个叙事指称能清晰地包含了虚构的、未曾(亲身)经验性的、不可相信的因素的时候。因此概括说来,‘虚构传说’可以是包括以上这样一些内容的术语,它最终由强调未曾(亲身)经验的、不确定(为本地)的传统特征组成。”

蓬提开嫩教授这篇文章的德文原名大致为《“神奇记忆”与传说问题的多国讨论》(“Grenz probleme zwi schen Memorat und Sage”),它包融了当时欧洲各国民俗学家关于memorate与传说概念所发表的各种不同观点,看起来让人眼花缭乱。大约在十几年后,他为《民俗学:一本关于信仰、习俗、故事、音乐和艺术的百科全书》撰写了“神奇记忆”条目,这个条目可能让我们看得更清楚一点:

“神奇记忆”被认为没有稳定的形式特征。辨认一个“神奇记忆”的方式要通过对心理可靠性的感知:借助知觉和社会心理因素,学者们就能判断所研究的“神奇记忆”是如何真实地描述超自然经验的。另一个理解这一体裁的有用的手段是借助内容分析。“神奇记忆”包含很多独特的特征,它们从叙事和情节的观点是冗余的(unnecessary)和次要的,它们主要是“新鲜的”和真实的,并且为本地的民间信仰提供了一幅可以信赖的图景。第三种方式是关于传播方式的细致研究。一条基于对相关的“神奇记忆”材料进行深入研究的从经历者到叙述者的链条,被研究者展现出来看起来是合宜的。大多数“神奇记忆”要么是第一手(亲自的),要么是第二手的叙事,它们暗示了所描述的实际的宗教传统需要持续地被更新。“神奇记忆”可以归为三个类别:个体的(建立在叙事者的个人经验基础上的),群体的(家族或者年龄段的),集体的(受社会控制的一个社会的陈规化叙事)。那种描述遭遇到不可识别的超自然的存在(内在精神力量)被称作“内在的神奇记忆”。

03

琳达•戴格:

“神奇记忆”的真实性与相信性从哪里来?

琳达·戴格(LindaDégh,1920-2014)

琳达•戴格是国际民俗学界最重要的传说研究者之一。她独自以及和丈夫瓦兹索尼一起合作撰写了大量的有关传说的论文与著作,在航柯、蓬提开嫩以及其他欧洲民俗学者对“神奇记忆”的研究基础上,他们对冯•西多的原初定义进行了拓展。两位学者试图通过自己的努力,结束对“神奇记忆”概念的多层次讨论。

1971年这两位作者合作了《传说与信仰》一文,开始研究讲述者的相信态度对传说中信仰因素的影响。他们认为,参与传说过程的讲述者可以分成很多种,相信者、漠不关心者、怀疑者、不相信者以及反对者。这一分类中不同的人各自都参加了传说形式的形成以及传播的过程,他们将这个过程路径称为“传说管道”(legend conduit)。但通过研究,他们的结论是叙事者本人(所持的特定)信仰并不是传说传播的条件与前提。遵从、怀疑、不相信、直接反对都不能阻止传说借助传说过程(legend process)以及传说管道而成为一种现实存在(existence)。

《Legend and Belief》

既然参与者个人的(特定的)信仰被证明与人们相信传说的讲述(注:笔者命名为相信性)无关,那么传说中一般的相信性就应该成为研究目的。

1974年,《神奇记忆与元神奇记忆》(“The Memorate and the Proto-Memorate”)一文发表,他们开展了“神奇记忆”与相信性之间关系的研究。在这篇文章中,两位学者探讨了冯•西多原初定义中的“个人”成分。一开始他们就抓住了蓬提开嫩所提出的“传播”(transmission)标准,因为按照蓬提开嫩的理解,“神奇记忆”不会只是第一手讲述。因为讲述者没有权力也没有能力要求听众不继续讲述这个富有新奇性的叙事。因此,这会形成两个(传播中的)讲述链条。一个是亲身经历超自然力量者的讲述链条,一个是由听众转化为讲述者的传播链条,那么一则“神奇记忆”至少会有四个人知道。通常“神奇记忆”的传播并不会只到这四个人为止,这样最终它们一定会变成“虚构传说”。但也有学者证明,“虚构传说”会以第一人称的“神奇记忆”来讲述。这样就出现了两个问题:一是需要辨明神奇记忆是如何令人相信的;二是那些用第一人称讲述的虚构传说,是不是也存在相信性。

琳达•戴格夫妇提出,相信与否更多地依赖人们的心理感受(sense)。借助作为法学家的瓦兹索尼的专业知识,他们对第一个问题的论证使用了法庭辩论这样的场景来帮助实现的。他们认为,假定一个人在法庭上的证词是被采信的,那么原因在于他诚实可靠,这是由于他的一贯被大家认可的表现而决定的。所以当他说他“见到一个人做了什么什么事情”的时候,大家会相信他。但是另一方面,当他说这件事是从我的朋友、甚至是朋友的朋友那里听说的,那么可信性就会下降。但是由于他一贯的行为,人们不会质疑他,只会质疑朋友的话。“(他)这样说算证据吗?”会成为听众理解每个打上“真实”标签的陈述时心中的一个没有说出来的问题。

“神奇记忆”的接受者也是如此。他们也会问:“证据在哪里?”传递给接受者的可见证据越肯定,他就觉得这个故事越真实。“我自己亲眼看见的”看上去就容易相信;“我父亲说的,他是一个诚实的人”也还可以接受,但是“我父亲从他的父亲那儿听说的”就为怀疑打开了一扇门。因此,琳达•戴格和瓦兹索尼得出结论:“离所观察的信息源越远,真实性就越弱。”

戴格和她的丈夫借用法律界对证词处理的传统和推断是非常别出心裁的。他们敏锐地指出了第一人称叙述与听众相信性的关系。叙事风格(比如以第一人称叙述)能够帮助传说及其相关体裁让人相信,这就解释了为什么有的讲述者在讲“虚构传说”时,也使用第一人称的问题。即便是那些没有使用第一人称的“虚构传说”,为了寻求使听众相信,一定会有一个类似“神奇记忆”的经验性前提。这种没有讲述出来却真实存在的前提,琳达•戴格夫妇把它叫做“元神奇记忆”(proto-memorate)。它是由研究者在语境中推论出来、被讲述者设定的(postulate)的一个存在。因此,“虚构传说”在实际的演述中也有“神奇记忆”的风格,同样也可以把它看作是“个人经验”(personal experience)的叙事,这就解答了第二个问题。

这样,不但(拥有真实性特征的)“神奇记忆”≈“虚构传说”,二者和民俗学者所定义的传说(legend)也是一致的,这一论断不仅在体裁的理论探讨中成立,而且在实际的讲述中也成立。

以现代的眼光观察这一时期琳达•戴格的研究,她实际上是想借助对“神奇记忆”的概念的辨析,了解为什么听众会相信传说。在她后来的研究中,琳达•戴格更是发展了这一观点,认为冯•西多所细分的各类传说体裁,包括“神奇记忆”与“虚构传说”,都是以信仰(belief)为内核的叙事,也就是信仰传说(belief legend),甚至进一步也可以将作为定语的“信仰”都放弃了。信仰是“传说”最基本的构成部件,大部分“神奇记忆”和“虚构传说”都是取材于信仰传统,也就是说,它们的叙事母题都来自“传统”,很少能够见到格兰伯格所说的第一类“个体的内容与形式”的“神奇记忆”的存在,于是,传说的分类问题在她这里被一元化了。

三

“神奇记忆”概念对当今传说研究的意义与启发

01

作为民众知识工具的“神奇记忆”体裁及其重要价值

在民间文学的传说学研究中,一直以来占优势的是格林兄弟的传说概念(Sage),它虽然包含了“史实性”的特征,却没有对其中的“真实性”与“相信性”进行更深层次探讨。20世纪60、70年代以来,民俗学—民间文学以“内容”为导向的研究逐渐演变为以“交流”和“表演”为中心的研究范式。研究者们认识到,实践中人们的传说讲述活动,除了有以虚构、娱乐为特征的叙事以外,还有大量以信仰为中心的真实性话语讲述。学术研究的价值之一在于厘清日常生活不能清晰界定的活动,“神奇记忆”概念的提出,恰好为这些类型的讲述活动提供了科学化的形式命名。

因此,“神奇记忆”概念的出现具有知识论的创造价值。它解决了传说研究脱离田野与语境的弊端,让类型化的传说与无定形的日常叙事之间的大片领地有了可以识别的特征。通过对这一术语的探讨,民俗学家让人们了解了传说类型化的过程,并且也了解了民众关于信仰的认知活动及信仰本身的建构行为。这个术语以及通过探讨它的实用性和边界所形成的研究范式,对我国的传说研究同样也有重要的启发意义。

02

个人知识的重要价值及其在学科体系中的回归

时值21世纪初的今天,关注个人知识已经成了人文社会科学的新趋势。在英国哲学家迈克尔•波兰尼看来,理论知识是客观性的,然而它与“我”(个人或个体)无关,但知识的最大价值却在于个体的“识知”(knowing)。对“神奇记忆”概念及相关的“集体传统、个体传统”的研究,会启发民俗学研究者不但要去关注已形成的文化传统,也要重视民众在传承中的个体经验与实践,也就是“识知”的意义。这种努力在不少国家的民俗学者的研究中已经开始显现。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《民间文化论坛》2018年05期

图片来源:网络

专栏连载

拓展阅读

108.新青年 | 李渊源:1958—1983中国乡村社会婚姻礼俗变迁探微

107.新青年 | 郭恒:《山海经》在海外的神话学研究——以石听泉的英文译著为考察中心

106.新青年 | 常姝:转向个体实践取向的文化全球化与本土化研究探析

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛