主编推介

本期新青年李世武,云南楚雄人,彝族,云南大学民族学与社会学学院副教授。学术研究方向:艺术人类学、口头诗学。本文论述由彝族史诗歌手毕颇的身体装饰和及祖师坛神像组成的物质文化与口传史诗《教路·分家》口头文本间的互文性。

视觉文本与史诗口头文本的互文性——以彝族毕颇身体装饰及祖师坛神像为中心

李世武

原文发表于《民族艺术》

2018年第3期

摘要:《教路·分家》是彝族罗罗颇社区歌手毕颇在丧葬仪式中活形态演述的一部濒危的口头史诗。史诗的演述形式以口头文本为主体,同时涉及歌手的身体装饰、歌手供奉的祖师坛神像等作为视觉文本的物质文化。毕颇的身体装饰及祖师坛神像与史诗口头文本之间,存在结构化的互文性关联。史诗演述传统中的物质文化,对口头文本具有极强的依赖性。在丧葬仪式中,物质文化作为神圣的象征符号,协同口头史诗文本,综合了视觉维度、听觉维度和语义维度,创造出多感官参与的演述场域,强烈地刺激着歌手与受众,使史诗演述成为一种融视觉符号、器乐、诗歌为一体的表演行为。

关键词:《教路·分家》;演述传统;视觉文本;口头文本;互文性

以荷马史诗为中心的西方史诗学研究,无法复原荷马史诗的活形态演述传统。在中国的史诗传统中,仍然有不少史诗是以活形态的形式演述的。研究者可以通过田野工作,立体地、完整地考察整个演述过程。近年来,在活形态史诗演述传统的研究中,与史诗密切关涉的视觉符号逐渐进入研究者的视野。北方史诗传统中,如藏族史诗《格萨尔》艺人戏剧服饰、化妆与道具⑴,满族史诗《乌布西奔妈妈》歌手萨满的演述道具⑵;南方史诗传统中,如诺苏彝族史诗“勒俄”演述传统中的神图⑶,苗族史诗《亚鲁王》演述传统中的铜鼓、砍马刀以及歌手东郎的法帽、法服等⑷。至于彝族支系罗罗颇史诗演述传统中的视觉符号,则是亟待开启的研究领域。

本文仅论述由彝族史诗歌手毕颇的身体装饰和及祖师坛神像组成的物质文化与口传史诗《教路·分家》口头文本间的互文性。

一、彝族史诗歌手毕颇

笔者于2016年4月在云南省楚雄彝族自治州姚安县左门乡、官屯乡对彝族史诗《教路·分家》演述传统进行调研;2016年9月初至12月27日,笔者对左门乡左门村干海子一组著名毕颇鲁德金的史诗演述活动进行调研。云南省楚雄彝族自治州姚安县大黑山麓中的渔泡江流域,因交通闭塞,至今仍然活形态地保存着较完整的史诗演述传统。此地的口头史诗,曾经完整地流传在三种仪式传统中:农历五月初五的祭天仪式;为逝者举行的教路仪式;为新婚夫妻举行的婚庆仪式。随着现代婚礼仪式的变迁,婚庆仪式中歌手对唱史诗的传统已经消亡。祭天仪式中的史诗演述传统,仅存的几位歌手又奔忙于主持丧葬祭祀仪式而难以存续。只有丧葬仪式中,才能观察到完整的史诗演述传统。目前仅存的几位史诗歌手中,以左门乡的鲁德金和官屯乡的骆庭才两位毕颇最具代表性:骆庭才已逾耄耋之年,不再行祭祀;现在63岁的鲁德金成为史诗演述大师。彝族支系罗罗颇认为,人去世之后,灵魂不灭,将重新回归到新生婴儿的状态。亡灵迷失了返回故地的道路,因此毕颇为其举行教路仪式,演述经典《幽姆幽哒·呃波锅黑》,即《教路·分家》⑸。有关开天辟地以来的口传历史,在这部口头经典中演述。这部史诗是作为一种历史知识授予亡灵的;学习史诗,是亡灵顺利返回故地的必修课程。在宗教意义上,史诗演述指向神灵和亡灵;但在现实演述场域中,受众作为演述过程的参与者,接受了史诗传统。彝族史诗《梅葛》,是从毕颇经《教路·分家》中演变而来。《教路·分家》包含了《梅葛》,但《梅葛》并不能囊括彝族中部方言区的史诗传统。1959年版的彝族史诗《梅葛》,是在“史诗观念”先行的认知模式下,由搜集、整理者从葬礼中经毕颇演述的口头宗教经典《教路·分家》,婚礼和建房仪式中由世俗歌手对唱或独唱的古歌中分离、删减、修改、润色又重组而成的文本。《教路·分家》本身即是一部不可分割、结构严谨的活形态口头史诗。《教路·分家》之首《开坛经》说:“主人家请我呗玛⑹,我吃主人家的饭,我为你传开天辟地的历史。我将九星的历史教予你。我左手持阴铃,右手持阴锣,铃锣响起,你仔细聆听。你细听呗玛言,我来传历史。”⑺

在《教路·分家》中,共出现了六种神职人员的称谓:阿细呗蒻、呗玛、普安、赵安、色颇、色姥、毕颇、毕姥、朵觋、毕摩。罗罗颇祭司的称谓,经历了五次变迁。按鲁德金的解释,第一种称谓是阿细呗蒻,指开天辟地时的第一代祭司;第二种称谓是呗玛,已经有了汉语的意味;第三种称谓是朵觋,主要是汉族对罗罗颇祭司的称呼,有时也作为罗罗颇祭司的自称;第四种称谓是普安⑻、赵安⑼,是罗罗颇改汉姓之后,对本民族祭司的称呼;第五种称谓是毕摩,这一称谓,是最近十几年,由学界统一推广的彝族高阶祭司的称谓。歌手鲁德金供奉的祖师像中,赵安像就是女性的形象。普安、赵安,是罗罗颇接受汉文化之后的称谓,这两个称谓对应着的罗罗颇语称谓,是毕颇⑽、毕姥⑾和色颇⑿、色姥⒀。罗罗颇语的称谓更能准确区分祭司的类型。毕颇、毕姥、色颇、色姥的分类,比普安、赵安的区分更加准确。尽管目前无法调查到女性高阶祭司的存在,但毕姥应在罗罗颇历史上存在过。

二、毕颇的身体装饰及其祖师坛像

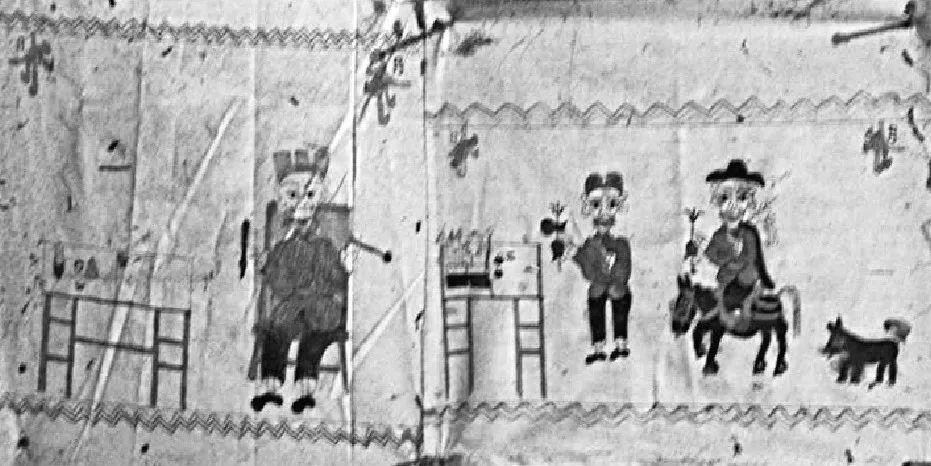

当地毕颇认为,他们的身体装饰,是按祖师的形象来构造的。毕颇祖师的形象,在毕颇供奉的祖师坛上得到了详细地表现。普安、赵安坛,是彝族神职人员所供奉的祖师坛。鲁德金所供奉的祖师坛,已有30多年的历史,共绘制两位祖师。为首的一位,称为普安祖师,属男性祖师。此祖师头戴圆形法冠,面容慈善,略带微笑,左手高举宝剑,右手持法铃,骑在黑骏马上。随后的一位,称赵安祖师,属女性祖师。此祖师头戴波浪形法冠,面容嬉笑,右手持羊皮法鼓,左手持鼓椎击鼓,法鼓下缀有圆形中空的法铃。赵安祖师的耳坠是其为女性的主要标志。女祖师骑在红马上,一只黑狗紧跟着祖师。祖师像的下方,画着祭坛。祭坛以长方形木桌为案,右边第一个碗中,供奉着祭品;中间的升斗中,插着七星宝剑、师刀和三炷香。左边的案桌上,摆放着法铃。

鲁德金供奉的普安、赵安坛神像。李世武摄, 2 0 1 6 年

歌手鲁玉庭供奉的普安、赵安坛神像 (中间两位) 。

李世武摄, 2017年

鲁德金供奉的祖师是毕颇和色姥,即一位男普安和一位女赵安。在罗罗颇祖师附体型史诗歌手传承模式中,某人成为赵安(巫医)是成为普安(高阶祭司)的必要条件;但某人成为赵安,并不一定能成为普安。罗罗颇历史上,巫医自古较多,往往每村皆有一位或多位。而高阶祭司普安,却往往一个乡镇仅有一位或两位。能得真传者,更是凤毛麟角。巫医的经验,往往是作为普通人的他 / 她突然疾病缠身,难以用药物医治,通过资深巫医占卜神谕,确定是否是赵安祖师纠缠,准备附体;如果确定如此,则举行“过犁头”仪式,顺利获得巫医资格,开始为族人治病。巫医中聪慧并带有仙命者,受普安祖师纠缠,或自愿跟随行祭祀的普安长期学习后,方可出师,主持婚丧祭仪、祭天仪式等活动。

色颇的宗教经验,是神灵附体、出神和迷狂,其标志性法器为羊皮鼓,师刀和牛角号。羊皮鼓以羊皮为鼓面,铁条为鼓圈,木棍为鼓椎。师刀由两部分组成,上部为铁质刀片,刀尖向上;下部与刀柄结合的是铁质或铝质的大法圈,大法圈上套着数个小法圈,摇动时,咝咝作响。牛角号,为牛角制成,尖角处为口,吹号时发出呜呜的声音。色姥作法时,边敲击羊皮鼓,边摇动师刀,间或吹牛角号,有时还伴随着舞蹈。吟唱咒诗,也是不可或缺的部分。音乐、舞蹈、咒诗之目的,皆在于降神。左门村的色姥说,他们的出神经验,要么感觉神灵的画像逐渐扩大,要么舞蹈时有神灵相助,灵魂出窍,身体轻盈,有欣快感——即所谓的狂喜。鲁德金家的色姥画像,对羊皮鼓有鲜明的表现。

毕颇的宗教经验,主要是神灵附体。毕颇在演述史诗的过程中,祖师降临并附体,是史诗得以完整、准确、流畅并发挥宗教功能的前提。毕颇的标志性法器,是“毕罗兜”(即毕颇的法杖)、五福冠、宝剑、阴铃、阴锣和木刻。本文所指涉的毕颇身体装饰,是当代依然在彝区活形态流传的彝族男性高阶祭司毕颇史诗演述传统中的一套视觉符号体系。

鲁德金供奉的祖师神像,因受30多年祭祀时烟火所熏,并且神坛位于二楼空间狭小、光线昏暗的房屋内,故无法拍摄到高清的图像。擦拭神像对罗罗颇而言是宗教禁忌,这意味着亵渎神灵,并将削减其灵验性。笔者在左门乡梅子村史诗歌手鲁玉庭家神坛上拍摄到较为清晰的祖师图像。鲁玉庭属于色颇,即男性巫师,其所掌握的史诗诗行十分有限。鲁玉庭供奉的第一位祖师为低阶祭司色颇,其手持神铃,前方供奉着插满令旗和师刀的神案;第二位祖师为高阶祭司色颇,其手持神铃、神枝,头戴法冠,骑着配有红色马具的黑马,一条黑犬紧随其后。此幅祖师神像是鲁玉庭的儿子鲁毅所绘制,绘制年代较鲁德金所供奉的画像晚,其绘制风格明显参考了左门罗罗颇男性的体质特征和服饰特征。

至今依然活形态传承着毕颇文化的歌手鲁德金在演述史诗时,头戴冠顶插着竹鸡毛的五福冠。五福冠上画有五位神灵。第一位手举双斧,号杨四将军;第二位一手持神铃,一手持法杖,号毕颇祖师;第三位手举一对烧红的铁犁,号太上老君;第四位手举双碗,号火龙太子;第五位手举双刀,号双刀天子。五位神灵画像的其余部分是程式化的,他们的法冠,顶端是并列的红色三角形图案,下面是“凹”字形冠,中空,两侧呈方形,由外部蓝色方形嵌套内部黑色方形。神灵的面部,浓眉大眼,耳朵和鼻子也描画得硕大无比。朝向两边的八字胡须和向下生长的山羊胡子,是老者的标志。神灵的眉心、脸颊和嘴唇都是红色,象征着强盛的正义力量。神灵统一着蓝色上衣,黑裤,黑布鞋,腰系红腰带,这些特征表明神像是画师以当地男性长者的形象作为基础,并以神话图像加以融合而创造成形的。每尊神像顶端的三角形尖部,都扎制了二至三根竹鸡毛,并缀红缨。周边红色的带子,供毕颇将五福冠扎在头部。头戴五福冠的毕颇演述史诗时,一手摇铃,一手摇法杖。毕颇的法杖,又称毕罗兜,汉语称木铃拐杖。其主体部分是一只巨大的鹰爪,鹰爪上坠着小鹰爪、豪猪毛、马鹿尾和小铜铃。每一诗行的演唱,都配合着神铃和法杖摇动时发出的仪式音声。乐器发出的仪式音声,作为唱腔的伴奏元素而存在。伴奏元素有助于强化史诗歌手的记忆和演述的声响效果。

鲁德金在丧葬仪式中演述史诗《教路·分家》。李世武摄, 2016年

鲁德金的法器和法冠。李世武摄, 2016年

三、作为视觉文本的物质文化

与《教路·分家》口头文本间的互文性

我们可将毕颇的身体装饰分为几类。第一类是自然物,即鹰爪、竹鸡毛、豪猪毛、马鹿尾。第二类是人造物,即毡帽、铜铃、法冠。毕颇的身体装饰,如何与史诗实现互文关系?鲁德金在丧葬仪式中摇动毕罗兜,勒令亡灵仔细聆听毕颇演述开天辟地的历史。在史诗中,雕是初次食肉的飞鸟,豪猪是初次喝酒的动物,马鹿是初次饮茶的动物。故而,毕颇用鹰爪抓肉予亡灵吃,用豪猪毛喂酒、用马鹿尾喂茶水予亡灵喝。毕颇在仪式中,用毕罗兜触棺木,唤醒亡灵,命令其从棺木中出来,聆听开天辟地的历史。毕颇每次向亡灵祭斋时,皆用毕罗兜抓肉或抓翻酒杯和茶杯,以供亡灵饮食。“在某种意义上,仪式上的神图展示成为史诗演述的外部表现方式和传播方式,不仅表达了仪式的潜在内容与功能,而且表达了从文化与信仰方面组织起来的仪式行为。”⒁仪式中的五福冠,是作为象征表演、解释和表述。他们对应着当地彝族社会中非理性和理性的两极。同根和瓜分两瓣,是巫医与高阶祭司之间同源异流、有机统一之关系的深刻隐喻。在图像上,普安和赵安同坛而在,共同受到供奉;在现实生活中,普安和赵安的弟子——巫医和高阶祭司,服务于不同的领域。

普安(毕颇)祖师的骏马和黑狗从何而来?史诗《教路·分家》之《找不死药》,详述了祖师阿细呗蒻的源流。这部分史诗诗行,演述了疾病与疗愈的神话。祖师原本是一位有妻子的世俗人。他不幸罹患了麻风病。祸不单行,他受妻子遗弃,以致夫妻分家。沮丧的他选择离家出走,自我放逐。在万龙青松山的水潭边,他奇遇巨蟒用不死药救活同类的奇迹,于是窥见了不死药的秘密,掌握了起死回生的仙方。在自我放逐的途中,他救活了黑马和黑狗。史诗称:

经过山梁,别人的黑马,死在山梁上。黑马眼珠,遭乌鸦啄尽。山梁之上的多依,摘来做马眼珠。牡丹树点三下,黑马遂复活,黑马站起来。阿细呗蒻骑黑马,远行而去。经过山箐中,别人的小黑狗,死在山箐中。黑狗之眼珠,遭乌鸦啄食。箐中黑果罗,来做狗眼珠。牡丹树点三下,黑狗遂复活,黑狗站起来。阿细呗蒻骑着大黑马,领着大黑狗,手持牡丹树,边骑边远行。

对于普安、赵安坛祖师的坐骑和随从的黑狗,史诗提供了解释。活形态的史诗演述文本和图像之间,形成了相互印证、彼此强化的关系。祖师坛神像不是作为静态的文本而存在,是作为完整的史诗演述仪式中的象征符号而存在。毕颇在受邀出门行教路仪式之前,在祖师坛前焚香、烧纸,磕头祷告,占卜以求神谕,祈求祖师保佑此次出行顺利。祭拜祖师仪式时获得的神力由毕颇携带至举行教路仪式的神圣时空中。仪式完毕,毕颇归家后,必先在祖师坛前焚香、烧纸,用丧家赠予的活鸡、羊肉等祭祀祖师,酬谢祖师,整个教路仪式方告结束。普安、赵安祭祀时使用的法冠、法衣、阴铃、阴锣,按史诗口头诗行的叙述,是由工匠制造而成;毕罗兜则是祖师自制的。史诗《教路·分家》之《打扮呗玛经》称:

今夜不打扮呗玛身,不打扮色颇身,不能做普安,不能做赵安。我来装扮普安身,装扮赵安身。阿朵儿子擀黑毡帽,装扮呗玛头。阿朵擀披毡,装扮呗玛身。左边装扮阴铃,右边装扮阴锣。无人造阴铃,无人造阴锣。永林三女人造阴铃,永林三儿子造阴锣,万林三女人造阴铃。龙江戏台阴铃叮当响,阴锣咚咚响。用三两票银、三两纹银,至永林平原,永林街子,买来阴铃。万林街子,买来阴锣。左边拿阴锣,右边拿阴铃。木铃拐将上,坠上大雕爪。大雕在何处?阿彪背阴地,大雕在此处。三块青草地,大雕三只,大雕啄食罗麻树种,噎着喉咙,难以起飞。大雕啄食铁粒,腹部坠胀,难以起飞。呗玛取来大雕爪,木铃拐将已打扮。从此呗玛口齿伶俐,心灵手巧。

史诗演述了法冠、法衣、法器起源的历史。在以史诗为口传历史文本的罗罗颇社会中,万物皆有来历。追本溯源,对历史创造、历史知识、历史记忆世代相传,是史诗演述传统形成的内在动因。图像中普安、赵安及装扮,在史诗中留下了语言的证据;而图像本身,又以视觉形式,对史诗所唱的内容,加以验证。当然,这种验证并非是一一对应、绝无遗漏的。例如,赵安使用的羊皮鼓和师刀,在史诗中就未曾涉及。此种形态的出现,一方面可能由于史诗歌手在演述过程中对古老演述传统有意或无意地遗忘和简省;另一方面,作为史诗演述传统的补充,散体神话的讲述传统起到了填补信息空白的作用。再或者,在作为口头文本的史诗传统形成之后,五福冠才逐渐形成。因而除毕颇祖师像之外,史诗口头文本中没有涉及其余四位神灵的历史叙事,而是将四位作为史诗之《请神经》中必请的神灵。神像与诗行中的神名形成互文关系。历史叙事的缺失,自有其原由。罗罗颇早期的高阶祭司,并无使用五福冠的传统,只有鹰爪、毡帽和披毡。大姚县的彝族毕颇的服饰,由七位妇女的头发杂以羊毛织成,法帽上坠着的鹰爪,并无五福冠。五福冠中的杨四将军,起源于河神杨四将军,属于外来神灵;太上老君、火龙太子是道教的神仙,是在道教对罗罗颇宗教产生影响的过程中传入的;双刀天子则由唐代农民起义领袖黄巢演化而来,属于中国民间神。黄巢被毕颇奉为护法神,应和清代罗罗颇反抗清廷的历史记忆密切相关。传统的形成是一个不断变异的过程。

彝族高阶祭司法服, 藏于云南省民族博物馆。吴俊逸摄, 2017年

结 语

彝族支系罗罗颇史诗歌手毕颇的身体装饰及祖师坛神像,是一种在仪式实践过程中作为视觉符号呈现的文本形式,同时也是一种物质文化(material culture)。毕颇举行祭仪,演述史诗,必以系列视觉符号作为身体装饰。歌手的身体装饰和身体本身不再是主体与附庸的关系,而是世俗身体向神圣身体,日常身体向仪式身体转换、提升、强化的关系。毕颇的身体装饰及祖师坛神像,与史诗口头文本之间,存在结构化的互文性关联。“图像如同文本和口述证词一样,也是历史证据的一种重要形式。”⒁实际上,不仅仅是图像,包括图像在内的整个物质文化,都应当成为与书面文本、口头文本并重的历史证据。史前考古正是沿着这条路径在探索。彝族史诗歌手毕颇的身体装饰及祖师坛神像与史诗文本《教路·分家》间的互文性,为我们提供了研究无文字社会中历史记忆模式的活形态案例。

在神话学研究领域,有学者按照言说、表演、观看、书写的认知方式,相应地划分出神话的四种存在样态:口传神话、仪式神话、图像神话和文本神话⒂。从本文论述的个案来看,所谓图像神话必须在语境上加以严格地限定。对于局内人,例如本文中谙熟罗罗颇史诗传统的歌手及受众而言,包括图像和法器在内的物质文化,是作为可索引史诗诗行的象征符号而存在的,见物即知诗;在一次又一次的史诗演述仪式——丧葬仪式中,在史诗演述与接受的互动模式中,作为物质文化的语义性知识体系——相关史诗诗行已经以隐含文本的形式储存在人们的大脑中。同时,无论是作为散体讲述的史诗知识,还是在仪式中演述的史诗知识,都能与物质文化实现互证、提升和强化的关系,从而加强了整个史诗传统的表现力、感染力和记忆力。物质文化与口头史诗不是分道扬镳,而是结构化地联袂出演,是整个史诗传统的有机部件。然而,对于不熟悉史诗传统的局外人而言,如对初入史诗语境的研究者而言,史诗传统中的物质文化就是需要破译的密码。当口头文本衰落乃至消失之后,物质文化成为几乎无法准确破译的对象。所以说,史诗演述传统中的物质文化,对口头文本具有极强的依赖性。物质文化可以从视觉层面作为史诗传统的视觉符号表征,却很难独立于口头文本,成为某种史诗的存在形态。图像神话议题的语境关联亦如此。实际上,我们可以将与神话传统相关的图像表述为神话图像,却不宜不计语境地将图像神话作为神话的存在样态来研究。同理,史诗图像是成立的,图像史诗则未必成立。

“我们对现在的体验,大多取决于我们对过去的了解;我们有关过去的形象,通常服务于现存社会秩序的合法化……有关过去的形象和有关过去的回忆性知识,是在(或多或少是仪式的)操演中传送和保持的。”⒃史诗演述传统中的物质文化,作为历史的物证,强化了历史知识的可信度和神圣性,为史诗在社区中作为神圣而真实的历史提供了保障;当然,这一过程不是由物质文化独立实现的,而是在与口头史诗文本的互文关系中得以完成。在文化整体观中研究彝族史诗《教路·分家》的演述传统,在具体的仪式场域中研究这部传统,我们将发现罗罗颇社区是在丧葬仪式的操演中完成对历史记忆的演述的。在丧葬仪式中,物质文化作为神圣的象征符号,协同口头史诗文本,综合了视觉维度、听觉维度和语义维度,创造出多感官参与的演述场域,强烈地刺激着歌手与受众,使史诗演述成为一种综合了视觉符号、器乐、诗歌为一体的表演行为。史诗演述传统的多重感官指涉,决定了史诗研究的跨学科属性。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《民族艺术》2018年第3期

图片来源:网络

专栏连载

拓展阅读

120.新青年 | 宋亚:论祆神与火神的融合——以山东曹县花供会为例

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛