主编推介

本期新青年宋亚,女,河南商丘人,山东大学儒学高等研究院民俗学研究所在读硕士,研究方向主要为民间文学和民间信仰。本文主要以山东曹县桃源花供会为例,探讨民间火神信仰与祆教神祇之间的关系。

论祆神与火神的融合

——以山东曹县花供会为例

宋亚

原文发表于《宁夏社会科学》

2019年第3期

公元前2世纪丝绸之路的开通,使得中西方的文化与贸易往来日益频繁,在这条维系中国与西方国家交往的大道上,驼铃阵阵,异域面孔随处可见。粟特民族以其得天独厚的地理位置,善于经营的种族特性,成为活跃在丝路上的主要群体。他们不仅为中古中国送来异域珍宝,也为多样文明的交流与融合创造条件。祆教信仰正是随着粟特商人的贸易之路传入中国社会,并对中国文化、宗教以及民俗等方面产生诸多影响。早在上世纪20年代,陈垣先生便对入华祆教作了较为系统的研究,直至今日,相关研究成果颇为丰硕。但对于陈先生所提祆神至元时,“想其意义已与中国旧俗之火神相混”的观点,尚未有充分的考察。本文即在学界现有研究成果的基础上,运用田野调查和文献研究的方法,以山东曹县花供会为例,论证祆神与中国传统火神信仰的融合,从而为祆教信仰对中国民俗的影响提供个案证明。

火神信仰在河南、山东一带普遍存在,每逢火神诞辰或重要节日,民众都会举行规模不一的祭祀活动,逐渐形成了各具特色的火神庙会,世代相承。桃源花供会便是以火神祭祀为依托的传统庙会活动,在每年正月初七这一天,为火神献上形式多样、造型生动的花供,祈求一年的风调雨顺,五谷丰登,并最终形成了“桃源集的花供——走着瞧”的热闹景象。

所谓桃源花供会,便是在山东曹县桃源集村举行的火神庙会。桃源集村隶属于桃源集镇,位于曹县西北约70里处,北接东明、定陶,东南与河南兰考、民权相邻。历史上,曹县、商丘、开封三地村落之属时有变迁。据县志所载,曾由长垣、仪封、祥符等县划出多处村落入曹县境,[1]可见其时联系甚密。同时,境内交通发达,水运便利,黄河下游曾流经此地。关于桃源集村村名的渊源,现代县志中将其解释为:“因有桃园,故称桃园村。为取吉祥,雅化为桃源村。清初,王官营集市移此,名桃源集。”[2]1109可见,桃源集本就是集市所在之地,商业贸易较为发达。桃源集村由七道街组成,分为六个行政村,每年举办花供会时,又以街为单位参加摆供活动。过去,在没有火神庙的情况下,由一道街负责花供会的准备工作,称为“坐台”。坐台街不做花供,而是要提前搭好供奉火神画像和供品的神棚,准备供桌等。据悉,2013年桃源集村为了有效管理新建成的火神庙,专门成立了桃源集花供协会,并承办了三届花供会,但后来为了调动各街的积极性,仍旧由他们自己轮流承办[3]。

花供会实质上就是火神庙会,因供品使用当地特产的辣萝卜、面粉、鸡蛋等食材,采用雕刻、面塑等传统技艺,制成亭台楼宇、人物形象、珍禽瑞兽、花卉瓜果等,造型生动,形式多样,故以花供会称之,并形成了一个独具特色的地方节日。在2008、2009年时,“桃源花供”分别被评为菏泽市市级、山东省省级非物质文化遗产。不过,据学者调查发现,花供并非只用于火神祭祀,在当地的丧葬仪式中,面塑花供尤受欢迎[3]。而用于火神祭祀的花供,其形式更为多样,寓意更加鲜明,即要为火神建造一处庙宇,以祈求神灵的护佑。为了保证花供的新鲜、明亮,花供艺人们一般都在初六下午开始制作,直到初七凌晨左右才能完成。每道街所做的花供都是一座府邸,首先是固定的“五大件”:牌楼一座、狮子一对、塔一对[4]113,接着是栩栩如生的老寿星、刘关张、唐僧师徒等人物形象,仙鹤、孔雀等动物,仙桃、苹果、杏等瓜果,牡丹、月季等花卉,以及用猪肉制作的碗面、蛋糕等。可谓是丰富多彩,应有尽有,俨然一座神圣的“火神大殿”。

至于桃源集民众为何会崇拜火神,根据学者们的田野调查,大致存在两种说法:一说是为了纪念火的发明者燧人氏而举行的祭祀活动;一说是有一年桃源集发大水,水中远远漂来一木质牌位,便是火神的牌位,待水退去之后,人们将其供奉起来,从此风调雨顺[3]。后一种说法亦见载于地方志:“火神庙在城内巽方,嘉靖丁未,河决入城,官民皆移居城上,遥见庙前一官人鹄立,乌帽朱衣,面如傅粉,三日夜而没,比水退,始知为火神,庙遂祀之,以为其现灵云。”[5]424据考,南宋初年的一次抵御金军入侵事件,致使黄河再次改道,呈三支分流而下,其中“南支开封至归德段河道北移至鲁西南曹、单南部一带”[6]49,曹县民众自此饱受水患。据《曹县县情资料库·曹县志》所载,其“水灾”大部分为黄河决口造成[7]。由此推知,桃源集民众祭祀火神的行为,应与黄河下游频繁决口而引发洪涝灾害这一现象有着密切的联系。但值得我们注意的是,按照中国传统五行观念,水可以克火,因此民众多将火神庙建在水边,以禳火灾;而且,在中国民间信仰中司水的神灵大抵都是龙王、大禹等水神,为何到了桃源集,火神竟也有了镇压洪水的能力?

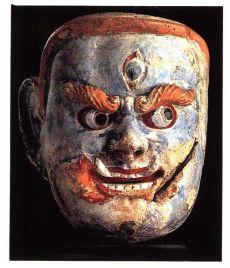

据笔者调查发现,桃源集村在未修建火神庙以前,每年都是临时搭神棚供奉火神画像,画像上的火神长着三只眼睛,六只手臂,其中四手执火器,俨然一副凶恶模样(图1);2013年修建庙宇时,由于种种原因,最后落成火神庙两座,其中的火神形象却略有差异。后西街的火神像仍旧保持了原来画像上火神的面貌:三眼、六臂,四手执火器(图2);但在后东街的火神大殿中,火神塑像却只保留了六臂、四手执火器的造型,三眼则变成了两眼(图3)。对此,笔者经过访谈得知,当时请来为火神塑像的师傅实际上塑的是三只眼的形象,但后东街“供奉的火神是祝融,祝融不是三个眼”[i],所以将第三只眼给挖掉了。这其中明显含有一个“建构”的过程。故此在本文中仍将桃源集的火神视为三眼六臂的形象。

无论是在地方的火神庙宇中,还是在文学作品里,我们不难发现三眼六臂似乎已经成为火神的共有特征。在河南焦作的新店、艾曲、常庄[8],山东菏泽、聊城、济宁,河北邢台、胜芳等地[9],火神皆是三眼六臂,手持火剑、火轮等法器的形象;在《封神演义》《南游记》中,火神罗宣、华光天王也是面生三目,手执火器的模样。这种形象又与三头六臂、手执三叉戟的二郎神十分相像。据学者考证,二郎神乃源自祆教雨神蒂什塔尔(Tishtar),其形象与祆神维施帕卡(Weshparkar)别无二致[10]。那么我们不禁要问,三眼六臂、手执火器的火神形象是否也与祆神有关?

1907年,英国考古学者斯坦因(A.Stein)在敦煌长城烽燧下发现的粟特文古信札,足以说明粟特商人在公元4世纪时已经入华经营。通过对古信札的深入解读,我们隐约可以看到其信奉祆教的痕迹。祆教,即波斯琐罗亚斯德教在粟特地区之变体,该教主张圣火崇拜,在中国又称火祆教、拜火教,至迟在公元6世纪时已由粟特商人传入中国。对于祆教在中国社会的存在形态,学界普遍认为其作为一个较完整的宗教体系只是在胡人中流行,“唐代西来的祆僧,在主观上,并无刻意向汉人传教的愿望”[11]211,但其体系中所表现出来的祆神崇拜,作为一种胡俗,为中国人所接受,成为中国古代民间信仰之一。这自然便为祆神与中国本土神祇发生联系提供了条件。

通过上文对诸多火神形象的描述,我们发现火神之三眼六臂确与祆教神祇的形象类似。对此问题,刘海威曾以《封神演义》为例,认为火神罗宣三头六臂之形象,正是来自祆教神祇Weshparkar[12]。根据中亚考古发现,祆神Weshparkar即是三头六臂,披甲胄,一手执山型叉的形象(图4),也就是粟特祆教系统中的风神。而学界又将风神Weshparkar认定为在华祆祠中的祆神形象。唐韦述《两京新记》:“西南隅胡祆祠 武德四年所立,西域胡天神,佛经所谓摩醯首罗也。”[13]7宋董逌《广川画跋》记:“元祐八年七月,常君彦辅就开宝寺之文殊院,遇寒热疾,大惧不良。及夜,祷于祆神祠,明日良愈。乃祠于庭,又图像归事之……祆祠世所以奉胡神也,其相希异,即经所谓摩醯首罗。”[14]40摩醯首罗,即印度婆罗门教三大主神之一湿婆(Śiva),此神“八臂三眼,骑白牛”[15]73a,或作“摩醯首罗一体三分”[16]157c-158。依据摩醯首罗三目三面多臂的形象特征,可知祆神也是三头六臂的形象,亦即风神Weshparkar。Weshparkar神作为粟特三大男神之一,被供奉在祆祠中,为汉人所信仰、崇拜,又据祆教崇火之俗,其形象自然会对中国火神产生影响。

除了形象相似以外,刘海威认为,“Weshparkar神在波斯历法中指代火星,正合火德星君的身份”[12]169,表明祆教风神Weshparkar与中国火神在神性方面亦有重合。因此将祆神Weshparkar作为火神之祆教原型,无疑具有一定的合理性。但笔者通过对祆神形象的细致考察发现,祆教中有不少神祇是以三眼六臂(或多臂)的形象存在,可见火神之三眼六臂不只与风神Weshparkar有关,应是受到多个祆神形象的影响。

随着考古发掘的深入,我们发现祆教主神阿胡拉·马兹达(Ahura Mazda)也是三眼的形象。林梅村在《中亚民族与宗教》一书中收录了楼兰城出土的犍陀罗语文书,即第685和686号,内容为楼兰百姓为供祀神祇而交纳家畜的账单,现将文书内容兹录如下[17]246:

文书中多次出现的“三眼神”,依林梅村先生所言,应当指祆教主神Ahura Mazda,原文写作dhyaksiya或dryaksiya,相当于梵语tryaksa。与吐鲁番出土文书《高昌章和五年取牛羊供祀账》中的“大坞阿摩”(粟特语Adbag)所指相同[17]246。此外,德国吐鲁番考察队在胜金口发现的“粟特火祆教主神阿摩”的雕塑头像,也表明Ahura Mazda是一位三眼神。该三眼神头像,“面孔为浅蓝色,头发、眼眉和样式奇特的唇须皆为红砖色,其中唇须以朱红色描边,上唇和眼窝也为朱红色;眼球为白色,以红色描边;瞳孔为黑色”[17]256。(图5)此头像不仅为三眼的模样,而且青面红须,面露凶光的特征几乎与中国火神的面貌如出一辙。片治肯特遗迹处也出土过与此头像类似的Ahura Mazda神像残片,面生三眼,神情严肃。[17]258

同时,多臂的形象亦见于祆教中的娜娜女神(Nana或Nanaia)。现藏于日本Miho美术馆的山西出土石棺画像共有11帧,在编号为J板块右幅上部有一四臂女神的图像,其后两臂分举日、月,前两臂放在装饰着狮子的神坛上面(图6)。此形象已被学界比定为粟特娜娜女神,在伊朗地区则称阿娜希塔(Anahita)。类似的娜娜形象还见于不列颠博物馆藏银盘上,“四臂女神戴日月王冠,上二手执日、月,下二手执权杖与碗,坐狮子上”[18]256。饶宗颐在《敦煌白画》中所考编号为P.4518的图画中,右侧手执日、月、蛇蝎的女神依旧是娜娜在中土的变形。由此我们不难看出,娜娜女神手执日月的造型与中国火神手执火器的形象极为相似。此外,张小贵在论及祆神Weshparkar与摩醯首罗的形象差别时,提到在丹丹乌里克(Dandan-Uiliq)七号遗址住房中出土了一幅绘有三头四臂,上臂分执日轮月轮神像的双面木板画,论者认为其很有可能就是摩醯首罗的形象[19]81。而笔者以为,其四臂,上二手执日、月的形象特征与娜娜女神非常相像。由此联想到汉文史籍中祆神与摩醯首罗的混同,则祆祠中亦有可能供奉娜娜女神。

粟特祆教在多种文明、宗教的影响下,偶像崇拜与圣火崇拜并行不悖,同时其偶像又呈现出多样化的特点。敦煌文书S.367“伊吾县……火祆庙中有素书,形像无数”,以及《沙州图经》P.2005“祆神……画神主,总有廿龛”的记载,表明祆祠中有不少祆神形象。上文提及的Ahura Mazda、娜娜女神,或许也位列其中。因此,火神除了与风神Weshparkar紧密相关外,其形象亦有可能是诸多祆神融合的结果。

仅从形象类似来推论火神与祆神的联系,似乎还不足以说明问题。因此下文将以桃源集火神会为例,分别从祭祀时间与摆供习俗两方面讨论,进一步比较两者的习俗表现,以获得更有力的证明。

(一)火神祭祀时间

桃源集的火神会以正月初七为正日子,民间俗传此日为火神诞辰。与之邻近的商丘、济宁、聊城等地也“多于岁首人日祭”。不过,考察其他地方祭祀火神的时间,又不独为初七这一天。河北胜芳的火神会在正月十二至十六进行“走会”[vii],河南武陟于正月初八“行水”[viii],汲县则于正月二十九日“迎神扮秧歌”[20]278。同时,清代礼制规定“火神之礼……岁以六月二十三日遣官致祭”[21]452,故民间又以此日为火神生日。《清嘉录》记吴地风俗,即以六月二十三日为火神诞。此外,我国西南地区的“火把节”也多在六月举行。由此看来,中国火神的祭祀时间大抵都集中在正月和六月。那么,这一祭祀时间是否也受到了祆神崇拜的影响?为回答这一问题,首先需要对粟特历法作简要论述。

粟特地区位于中西方文明交汇的十字路口,其文化、宗教受波斯文化影响颇深,早在阿契美尼王朝时期,便已流行波斯琐罗亚斯德教,并融合当地民间信仰、佛教及印度教等,形成了带有粟特地方色彩的祆教信仰。故其历法与波斯相同,采用古巴比伦历法,一年360日,每月30天,后经改革,又于年末增加5天伽萨日(Gāthā)。对于粟特历法,中国史籍亦有记载。《通典》引韦节《西蕃记》云:“康国人……以六月一日为岁首。”[22]1039杜环《经行记》载:“末禄国……其俗以五月为岁。”[22]1044而《新唐书》记康国“以十二月为岁首,尚浮图法,祠祆神,出机巧技”[23]6244。对于史籍中所记岁首不一的原因,蔡鸿生认为是其历法度数未能尽合天行,一年差6小时,四年共差一天,为此,其岁首每四年必须提前一天[24]32-33。许序雅以为这应当与8世纪中叶康国改用伊斯兰历有关[25]。而赵洪娟则结合汉文史籍与阿拉伯学者比鲁尼(Biruni)的记载,以汉历六月对应粟特一月,由此推算,则汉历十二月对应粟特七月,七月一日又是粟特的半年节(Faghakan),亦可称岁首,即认为《新唐书》所记“以十二月为岁首”,乃是粟特的半年之首[9]。笔者以为,此说当有一定的合理性。至于《经行记》中以五月为岁的记载,则是中亚阿姆河西侧末禄国(即木鹿)的岁首,其历法与康国历法不同,不应混淆。

根据英国学者玛丽·博伊斯(Mary Boyce)的研究,琐罗亚斯德教的节日不仅与其所庆祝的创造有关,而且与季节时间紧密相连。[26]539然而,在历法改革以后,那些原本与季节密切相关的节日逐渐与之脱节,例如波斯、粟特等地的新年已由春分推移到夏至。因此本文以为,粟特人进入中国社会以后,很可能会放弃改革的日历,转而采用汉地历法记时。例如,《隋书》卷八三载:“石国……国城之东南立屋,置座于中,正月六日、七月十五日以王父母烧余之骨,金瓮盛之,置于床上,巡绕而行,散以花香杂果,王率臣下设祭焉。礼终,王与夫人出就别帐,臣下以次列坐,享宴而罢。”[27]1850此条文献所描绘的是粟特石国国王在正月初六、七月十五出行祭祖,设宴欢庆的场景,其中所记正月、七月当是汉历无疑。同时,据博伊斯考证,波斯历的一月六日在历法改革以后成为真正的新年,人们在这一天祭祀亡灵,集聚火庙,举行庆祝活动[28],这正与《隋书》中的记载相对应。由此推知,粟特石国人即采用汉地历法记时。此外,有证据表明,唐调露元年(679)为安置突厥降户所设之六胡州中的胡人,有很大一部分是粟特人。据法国学者路易·巴赞(Louis Bazin)考证,“在突厥东部……他们接受的是中国中原的纪年制与历法”[29]7。因此,由突厥社会而来的六胡州粟特人也是使用中国历法。

如前所述,生活在中国社会的粟特人既已使用汉地历法,而中国火神的祭祀时间又以正、六月为多,那么我们能否在粟特节日中找到与之相对的节庆活动?根据比鲁尼对粟特节日的记载,一月一日即为粟特新年,是为“高级诺鲁孜”(Great Naurōz)[30]221。该节是为庆祝火的创造而举行的节日,圣火崇拜在此时达到高潮。黎明前,教徒们纷纷在屋顶燃起火焰,与亡灵弗拉瓦西(fravašis)告别之后,将燃烧过的火炭送往火庙。粟特又以七月一日为半年节,“其意义、庆祝方式和重要程度与新年等同”[9]101。而且,通过比鲁尼对波斯及粟特历法的考察,可知波斯历与粟特历之间相差五天,即波斯要比粟特早五天。而粟特人为了与波斯历法保持一致,通常提前五天庆祝半年节,即在波斯历的七月一日[30]221。这样,半年节便落在了粟特历的六月份。由是,活跃在中国社会的粟特人依汉地历法,在一月和六月举行隆重的祈祭活动,集聚火庙,取火咒诅,这自然会影响到中国火神的祭祀时间。

(二)摆供习俗

桃源集火神会之所以在诸多火神节中独树一帜,乃是因其供品形式的独特性。每年正月初六,花供艺人们会聚一堂,各展其能,以蔬菜、水果、面粉等为原料,辅以雕刻、捏塑等技艺,制成造型生动,种类繁多的花供。初七早上,六道街的花供依次被奉献给火神爷,称为“进供”或“朝供”。祭祀结束以后,各街花供被摆在事先搭好的彩棚内,供民众观赏品评,由此形成“走着瞧”的花供盛会。

以火神祭祀为依托的花供会,实质上形成了一种独具特色的摆供习俗。而这种较大规模的摆供活动也存在于山西地区。“岚城面塑供会”,或称“岚城供会”,是山西省岚县岚城北街于每年二月十九祭祀“民间神医仙姑”的传统庙会活动,当地俗称“摆供”,其活动形式即是制作各种面塑供品来祭祀神灵。一般在二月十六开始准备面供,利用手指造型以及剪刀、梳子、筷子等工具,制成蛇燕燕、爬孩孩、罗汉汉、老寿星、八仙过海、唐僧取经等形式多样、造型生动的面塑供品。到了二月十九早上,北街民众纷纷将自家的面供摆在供塔南面的供桌上,然后祭拜神灵,祈求神灵的护佑。在摆供和祭神仪式结束后,北街上便形成了长约200米的“面塑街”,素色和彩色面供交相辉映,娱神与娱人融为一体,来自十里八乡的民众纷纷投入到这场盛大的赏供活动中来[31]。

值得注意的是,山西地区曾是中亚粟特人的主要聚居区之一。荣新江在《北朝隋唐粟特人之迁徙及其聚落》一文中,所举粟特人翟突娑、安师、康达、何氏、安孝臣等墓志,均是粟特人著籍太原的明证。而1999年出土的隋代《虞弘墓志》:“公讳弘……迁领并、代、介三州乡团,检校萨宝府”[32]36则表明“这三州都有以胡人聚落为统辖对象的萨保府”[32]36,亦即存在粟特聚落。随着粟特人在山西的广泛活动,祆教也流行于此,并对古代山西社会产生相当影响。对于上文提到的摆供活动,我们也能在祆教文化中找出与之相似的习俗。

根据博伊斯的调查研究,祆教万灵节“除了庆祝无处不在的火的制造外,还庆祝万物的创造;其特别表现为用不同的原料制造万物的模型”[28]52。人们用面粉制成星星、月亮、小人、梯子、锤子等造型,又用黏土捏成自由站立的人物,牛、驴、绵羊等家畜,以及夜莺、孔雀、骆驼等动物,然后将这些黏土塑像刷白,摆在“大门廊”处,以见证万物的顺利创造 [28]52-53。新年前夕,这些模型被摆放在屋顶,用以祭祀亡灵弗拉瓦西。这一祆教习俗与上举桃源、岚城的摆供活动非常相似,可见两者之间或有渊源关系。同样,曾有大量祆教徒聚居的广州地区也存在类似的摆供活动。广州珠村一带在乞巧节时,通常会举行“摆七娘”的活动。未嫁女孩们在七夕前两三个月便开始准备各种各样的乞巧工艺品,主要有珠村牌坊、七夕公仔[ix]、七娘盘、芝麻梅花香、腊梅花、拜仙禾、珠片瓜果、斋塔等。到了七月初一,巧女们将这些工艺品摆放在祠堂内,供村内外的民众观赏评论,形成大规模的摆供活动,直到初十才结束[33]。对此,刘宗迪认为珠村七夕节中的七夕公仔、“谷仙”等供品,明显是受到波斯文化影响的产物[34]。而笔者以为,除了所供物品外,这种摆供活动本身就与祆教文化密不可分。

以上通过对火神与祆神的形象、祭祀时间、摆供习俗等方面的对比考证,可知两者的确有着紧密的联系,即祆神在中土的流传演变中逐渐与中国传统火神信仰相融合。为进一步证明此观点,下文将对活跃在山东及其周边地区的粟特人进行深入探讨。

关于粟特人进入中古中国的路线及其聚落分布,已有不少学者作了较为全面的论述。荣新江依据出土墓志、文书以及史籍记载,勾画出了北朝隋唐时期粟特人的东迁之路与聚落遗迹,他们经由塔里木盆地到达敦煌,然后沿河西走廊进入中国北方,沿途形成大小不一的胡人聚落,在今河南、河北、山西、陕西等地均有分布。张小贵在此基础上,着重考察了唐宋以来祆祠的分布情形与功能变化,指出祆祠分布区域“不再局限于丝路沿线”[19]38,到了唐末宋代,“祆祠更出现在宋都开封以及经济发达的江南镇江等地”[19]27。而这一变化实际上反映了粟特人及其祆教信仰逐渐融入中国社会的趋向。

东京汴梁作为北宋都城,商业繁荣,文化发达,是当时的政治、经济、文化中心,必定会吸引不少粟特商人来此经商贸易。唐代谷神子、薛用弱《集异记》载:“司徒李勉,开元初作尉浚仪。秩满,沿汴将游广陵。行及睢阳,忽有波斯胡老疾杖策,诣勉曰:‘异乡子抱恙甚殆,思归江都。知公长者,愿托仁荫,皆异不劳而获护焉。’……‘我本王贵种也,商贩于此,已逾二十年。’……既抵维扬,寓目其亭。忽与群胡左右依随,因得言语相接。傍有胡雏,质貌肖逝者。”[35]62此记载不仅表明商丘、扬州两地均有胡商活动,而且在开封和扬州之间也存在一条商贩道路,这必然更有利于胡人入汴经营。从晚唐到北宋,汴梁城中仍有祆祠数座:董逌《广川画跋》所记“祆神祠”在开宝寺文殊院内;张邦基《墨庄漫录》载“东京城北有祆庙”[36]110;孟元老《东京梦华录》中记载了两所祆庙,一在“大内西去右掖门、祆庙”[37]18;一在“旧封丘门外祆庙斜街”[37]20。祆祠是入华粟特人从事各种宗教活动的主要场所,北宋都城既存在数座祆教寺庙,则说明当时尚有大量粟特人聚居于此。据宋人王瓘《北道刊误》记载,开封府下辖的祥符县也有祆神庙。而祥符县又与山东曹县毗邻,清雍正十三年(1735)即由祥符县拨入曹县辛安里22村[38]。因此,粟特人完全有可能前往曹县地区经商贸易,甚至迁居此地。

1971年,山东青州(益都)傅家村发现了一座石室墓,该墓出土时已受到不小的损坏,“墓志被压于大坝底基,墓主人姓氏已无法查考,仅知卒葬于北齐‘武平四年’(573年)”[39]49。不过,山东省益都县博物馆仍从该墓葬中收集整理出了数十件石刻图像,根据图像内容来看,这是一组带有粟特美术风格的石棺石屏。虽然墓主人的面貌与服饰不是粟特人,“而是一鲜卑人或汉人”[40]85,但其上的粟特商胡形象非常明显,并且,石屏上所见忍冬纹、颈上系绶带的鸟,在虞弘、安阳、Miho等粟特系统的石棺上均可见到,似乎表明粟特人已经进入山东地区。另据姜伯勤先生对这组画像石的深入解读,指出上述颈上系绶带的鸟,即为《阿维斯陀》中所记神鸟Sēnmurv的形象,“这一发现说明,当时中国的山东滨海地区……业已传入了‘图像上的《阿维斯陀》’”[18]67。由此可见北齐山东地区祆教氛围之浓重。同时,青州龙兴寺佛教造像上出现的胡人形象亦可说明此点。晚唐大中十年(856)所撰《大唐康公夫人墓志铭并序》载:“公讳叔卿,其先卫人也。夫人清河傅氏,其先清河人也。……其年遂迁窆于淄川县万年乡之西北三里孝水之西原。”[41]2347表明这个粟特康国后裔早先居住在卫州,后来又迁往河南道淄川县。结合青州出土的带有粟特祆教艺术风格的石棺石屏,我们可以推测,在山东青州、淄博一带应当存在粟特聚落,所以康叔卿墓才会迁至此地。

另外,与山东西南毗邻的河南、河北曾有不少粟特移民,有的地方甚至形成了以粟特人为主体的胡人聚落,其宗教信仰、风俗习惯必然会影响到邻近地区,因此,考察冀、豫两地的粟特人仍有相当必要。据荣新江考证,粟特人之东迁幽州,即从洛阳东行北上,经卫、相、魏、邢、恒、定诸州而至[42],即东北穿过河南、河北两省而达幽州。在河南境内,除东都洛阳、东京汴梁有粟特聚落外,魏州(新乡)、焦作、相州(安阳)等地均有粟特人居住。上引《集异记》中也提到睢阳(商丘)曾有波斯籍胡人经商贸易。而河北地区又是粟特人聚集的一个重要城镇,魏州、邢州、恒州、定州等地皆有粟特人著籍。安史之乱以后,河北地区成为粟特商胡的向往之地,大量粟特人迁居河北,加重了河北的胡化倾向[32],因此在恒州获鹿县、瀛洲寿乐县都出现了新设立的祆祠。不难看出,上举地区均分布在冀鲁豫三省的交界地带,据此优越的地理位置和粟特民族的商业特性,从而推测鲁西南地区曾经有粟特人活动,以及其习俗受到祆教信仰的影响,也是完全顺理成章的。除此之外,唐调露调元年(679)所设置的六胡州之胡人中,有不少是来自“中亚、信奉祆教的粟特人”[43]92。而在开元十年(722)[x]平定康待宾叛乱后,唐政府为防止胡人再次聚众起事,遂“徙河曲六州残胡五万余口于许、汝、唐、邓、仙、豫等州”[44]6752,即今河南许昌、漯河、平顶山、南阳、驻马店等地,说明粟特人已经遍及河南大部分地区。而这些有粟特人聚居的地方,基本上都存在火神信仰和火神庙会,并且在其祭祀仪式中明显带有某些祆教习俗[9]。

综上所述,山东、河南、河北三地皆有粟特人居止,并建有宗教活动场所——祆祠。每逢重要节日,祆教徒们纷纷聚集在祆祠之中,举行祈祭祆神的仪式活动,并对着圣火祈祷祭祀。这一“拜火”习俗,则是祆神与中国传统火神产生联系的基础。《墨庄漫录》“东京城北有祆庙。祆神本出西域,盖胡神也。与大秦穆护同入中国,俗以火神祠之。京师人畏其威灵,甚重之”[36]110的记载,正是这种联系的明确表达。

从魏晋到隋唐时期,粟特人出于商业目的以及民族迁徙而大量进入中国社会,其文化、宗教、艺术等精神文明也随之传入,并与中国传统文化发生交流与融合。本文以山东曹县的火神信仰为例,通过对火神与祆神之形象、祭祀时间、摆供习俗等方面的考察,并结合粟特人在山东、河南、河北的聚落分布,证明祆神与火神确实存在密切联系,即现在的火神是祆神与中国传统火神信仰相融合的结果。对此,我们不禁要问,祆神作为一个外来神祇,如何与中国火神发生联系与融合?

首先,这要归因于火神与祆神的功能相似。火神作为中国民间信仰中的神祇之一,其起源颇多,一般以祝融、吴回、阏伯等为火神。对于火神的社会功能,史籍记载相当明确。《左传》昭公十八年记郑国发生火灾,子产命人“禳火于玄冥、回禄。”杜预注曰:“玄冥,水神。回禄,火神。”[45]1550可见在春秋时期,回禄也是火神,其功能与玄冥一样,即通过祈祷祭祀以禳火灾。由于两宋王朝的推崇而大为盛行的火神阏伯,对他的崇拜祭祀除与国运相配外,也是为了达到禳除火灾的目的。仁宗康定元年(1040),南京(商丘)鸿庆宫神御殿发生火灾,太常博士、集贤校理胡宿认为这应当是由于阏伯之祀未受到重视所致,遂请“修火祀”,以禳避火灾[46]。明清方志中也多有修建火神庙以禳火灾的记载。《青浦县志》卷三载:“火神庙,在城内。万历二十四年,卓侯钿以时多火灾,捐俸建立,为祈禳之所。”[47]224《夔州府志》序记:“夔旧多火灾,民病甚。太守东亭李公至,思为民福地,则立庙祀火神。”[48]2841由此可见,火神最主要的社会功能便是消弭、禳除火灾。

根据文献记载可知,祆神庙在中国社会中的一个重要功能是祈求降雨。敦煌文献《安城祆咏》有记:“板筑安城日,神祠于此兴。一州祈景祚,万类仰休徵。苹藻来无乏,精灵若有凭。更有雩祭处,朝夕酒如绳。”[49]209所描绘的即是在祆神庙中祈雨的情形,“雩祭”便是求雨之祭。到了宋代,祆庙祈雨更是被纳入到官方祭礼之中,《宋会要辑稿》载:“国朝凡水旱灾异,有祈报之礼。祈用酒脯醢,报如常祀……京城……五龙堂、城隍庙、祆祠……以上并敕建遣官……大中祥符二年二月诏:如闻近岁命官祈雨……又诸神祠,天齐、五龙用中祠例,祆祠、城隍用羊,八笾,八豆。”[46]733-736这充分说明了祆神具有祈雨降水的功能。根据水克火的传统五行观念,则祈雨降水的祆神也能达到禳除火灾的目的。由是,火神与祆神都有消弭火灾的功能,加上两者“事火”的外在表现,便极有可能发生联系与融合。而火神庙也因此成为祈雨之地,在今河南安阳、平顶山等地就有在火神庙中求雨的说法。同时,这也能解释在黄河泛滥的曹县地区,为何会出现“火神治水”的信仰现象。

其次,两宋王朝“火神”之祀的推动。宋太祖赵匡胤在后周时曾任归德军节度使,节制宋州(商丘),后于960年立国,遂以“宋”为国号,国运承周为“火德”。同时,根据古代星象分野学说,宋正与天上的大火星相对应,如《左传》昭公十七年:“宋,大辰之虚也。”[45]1544大辰,即心宿,又称大火。对此,时人认为宋朝开国有所谓“天地人之冥契”:“今上于前朝作镇睢阳,洎开国,号大宋,又建都在大火之下。宋为火正。按,天文心星为帝王,实宋分野。天地人之冥契,自古罕有。”[50]34正是在这种巧合下,两宋朝廷遂将火神与国运火德相联系,从而引发了对火神的顶礼膜拜,并在各地修建火神庙,“以顺火性”。建中靖国元年(1101),建阳德观以祀荧惑;崇宁三年(1104),翰林学士张康国奏:“乞应天下崇宁观于空便处,并修火德真君殿,依阳德观。”[46]758而政和年间(1111-1117)定《五礼新仪》,将荧惑之祀、火德真君之祀、应天府祀大火增列为“大祀”,宋廷的“火神”之祀由此进入高潮[51]。另一方面,在经历了安史之乱、会昌灭佛等事件后,粟特人及其祆教信仰汉化日深,到宋代时,祆神崇拜俨然成为中国民间信仰之一个组成部分[11]。因此,在两宋王朝崇尚火德的社会背景下,祆神凭借其与火神相似的功能和拜火表现,极易融入中国传统火神信仰。

最后,祆教在中国社会的存在形态。关于此点,已有不少学者有过详细的论证,并得出较为一致的看法,即祆教作为一个完整或较完整的宗教体系,实际只局限在胡人移民中流行,但其体系中祆神崇拜这一外表形式,作为一种西域胡人的习俗,却为中国人所吸收,成为中国古代民间信仰之一[11]。也就是说,祆教是以民俗的形式存在于中国社会,并产生影响。正因如此,祆神更容易被中国民众所接受,也更易与中国传统火神发生关系。

总之,通过以上的考察与论证可知,祆教信仰在传入中国社会以后,以民俗的方式向汉人传播,从而进入中国民间信仰的万神殿,并最终与中国传统火神信仰发生联系与融合,这是文化交往过程中相互影响的结果。中古时期,粟特人沿丝绸之路经商贸易,促进了中西方文明的交流与融合,透过这种交融,我们也可以窥见活跃在丝路上的粟特人以及他们为中国社会所作出的文化贡献。

(注释及参考文献见原文)

文章来源:《宁夏社会科学》2019年第3期

图片来源:原文

专栏连载

拓展阅读

免责声明:文章观点仅代表作者本人立场,与本号无关。

版权声明:如需转载、引用,请注明出处并保留二维码。

本篇文章来源于微信公众号:民俗学论坛